アラド Ar 196 A-3 ソード 1/72 製作記

2022.3.2初出

|

|

製作コンセプトは、雰囲気重視のお気楽モデリング。外形再現は、気になるところだけ直して、あとはスルー。細部については、今回も例により3Dプリンタが活躍する予定。

一方、主尾翼、胴体の基本形状はエレールそのまま。実はここにも隠れた問題がある。主翼は、翼型がいまいち。前縁が厚すぎるのだ。また、実機は翼端にかけてテーパー状に薄くなっていくところ、キットは翼端まで厚い。胴体取付位置も低すぎ。逆に水平尾翼は薄くて平板、かつ取付位置がやや高く後ろ寄り。胴体は、風防前端からカウル後端に向かっての絞り込みが強すぎ。その他は、製作中に言及しよう。 まあ、色々けなしたけど、1/72ではベストキット。全体の雰囲気は悪くない。胴体の羽布モールド(ここもエレール譲り)もイイ感じだし。もちろん、模型の楽しみ方として、エレール素組みというのも十分アリだ。

|

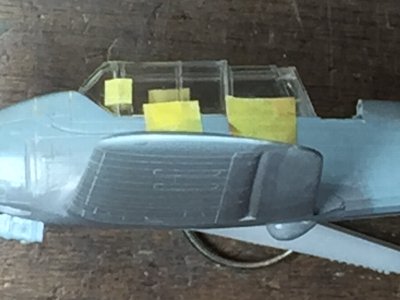

キットなりにパーツを組んだところ。十分な再現性だ。 |

胴体接着。後部胴体には天窓がある。クリアパーツの合わせは良い。接着面をグレイに塗って緑フタで接着。 |

|

|

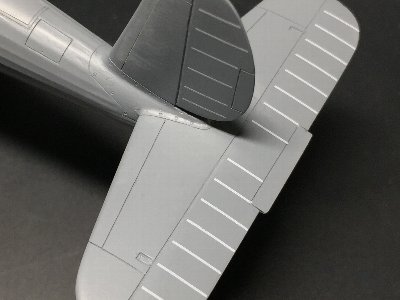

翼端が薄くなるよう、パーツの翼端付近を曲げ(プラが白くなっている)、接着面を少々削る(コードに影響しない範囲で)。 |

付け根側はランナーを挟んで気持ち厚くする。胴体境にフィレットのカーブが入っている。実機にはないから削り落とす。 |

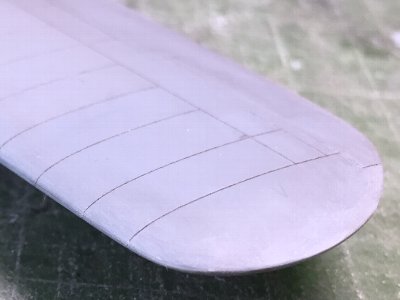

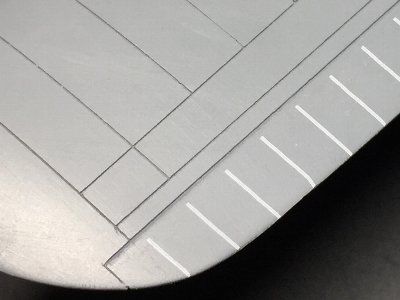

翼前縁のRが小さくなるよう、前縁から5mm付近を徹底的に削る。テープを貼って、断面チェック。 |

翼の基本形が出来たら、ざっとスジボリする。小パネルなどは後で。 |

翼端はスッキリと尖らせる。一番外側のスジボリまでは二次曲面(前から見て直線)。それより外側で薄くなっていく。 |

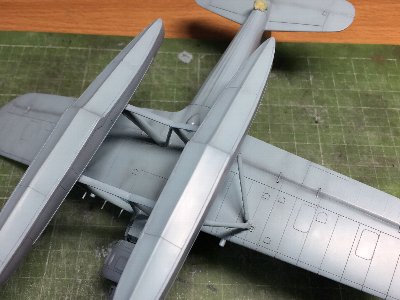

胴体にはめ合わせると翼位置が低い。そのため、翼下面がぼてっと下に膨らんでいる。 |

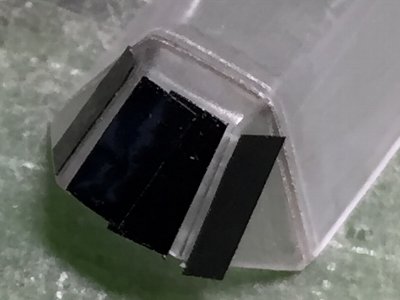

単純に翼位置を上げると、前後で胴体につながらない。黒い部分を切って、前後端部を下側(画像だと手前に向かって)曲げる。 |

当然、フィレット部には段差が出来るから、瞬間+プラ粉を盛る。 |

主翼の間の胴体下面にはW字断面の凹みがあるが、キットは表現がオーバー(上画像)。ポリパテで埋める。完全に平らにはしない。 |

上画像と比べればお腹スッキリ。ま、写真の撮る角度が微妙に違うので違いがオーバーに見えているのもあるが。 |

|

翼型を調べたが不明。でも、主翼折り畳み状態で前半の断面形状が把握できる。ちょい古いタイプの翼型という印象。零戦なんかに近いかな。胴体下面のW字凹みは、キットほどではないが実機も凹んでいるのは確認できる。ただ、いい写真がなくて詳細不明。ちなみに、エレールは真っ平。

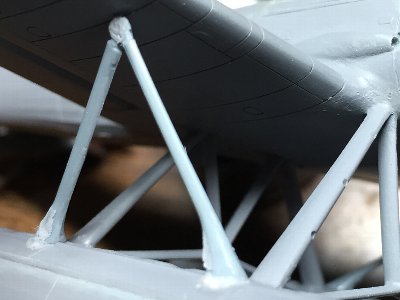

それを動かないよう固定するのが、フロートから延びる支柱だ。構造力学的にいえば、翼と支柱がトラスを形成する。だから支柱は単にフロートを支えるだけでなく、揚力を胴体に伝える重要な部材で、もしここに銃弾を受ければ、たちまち翼が付け根でパタンと折れて墜落してしまう。フロートの間にあるX字状の支柱は、このトラス構造を構成すると考えれば、X形になる必然性が理解できる。 ついでに言えば、飛行中、フロートと翼を結ぶ支柱には引っ張り力、フロートと胴体を結ぶ支柱には圧縮力、X字状支柱には引っ張り力が働く(フロートの重さを考慮しない場合)。しかし、支柱を撃たれたら終わりというのは、リスキーな設計という気もするが、どうなんだろう。支柱は前後二つあるから、リスク分散されてるという考え方なのかな。この話、本機の機体構造を語る上で外せないと思うが、世傑では触れられてないな。

|

オモリ入れ忘れでドタバタ作業。こういうところに歳を感じるなあ。 |

画像は、とりあえず手前のフロートの下側のリブだけ側面を彫り込んだところ。 |

|

風防および、操縦手キャノピはキットのままだが、無線手キャノピは低いので下辺に0.4mm透明プラバンを流し込みで接着。3つのクリアパーツを流し込みで接着し、十分に固まってから枠を削り落とす。#800をかけた段階でスジボリ。メインは0.3mm間隔のダブル針。下辺は0.4mmまたは0.6mm間隔のやつで。エッチングソーで深彫りしてから、ペーパーの番手を上げて、最後はコンパウンド。 |

#600ペーパーで表面全体を削る。風防と胴体が全く合わない。左右を少し広げ、プラバン貼ったり、削ったり。 |

正面窓の窓枠のみ、テープをガイドにスジボリ。枠の太さを揃えるには、左右同時ににテープを貼るのがポイント。 |

スジボリして#1200ペーパーまで。 |

セラミック・コンパウンドをつけた綿棒で磨く。最初のうちはルータで回して時短。最後は手で丁寧に。 |

|

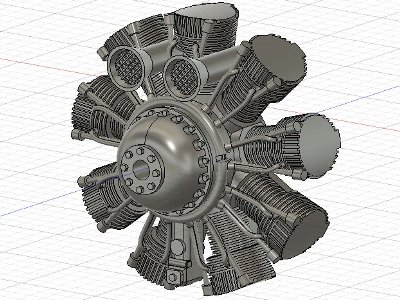

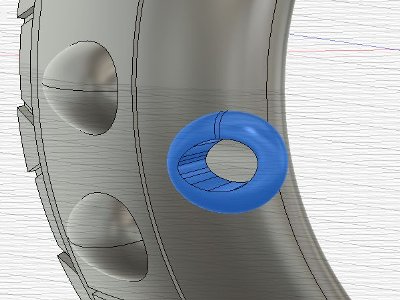

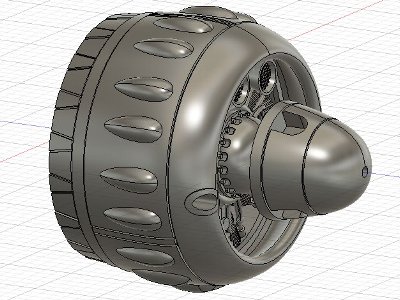

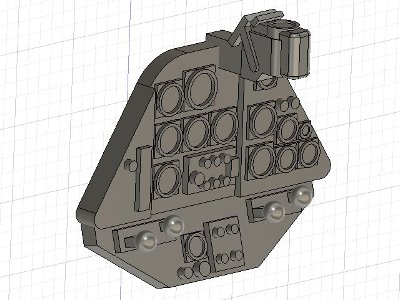

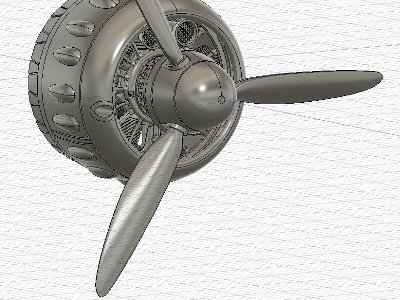

別売りレジンのエンジンって、大抵カウルのプラパーツの厚み分だけ一回り小さく作られている。自分で設計するからジャストサイズにして、カウルと干渉するところは一回り「切り取る」ようにする。その方が、正面から見たとき正確でしょ。ちなみにエンジンの直径は1,372mmだ。フィンの枚数やメッシュの目は、1/72に合わせて相当のデフォルメ。ちなみに設計上のフィンの厚さは0.12mm、ピッチ0.27mm(つまり溝の幅は0.15mm)とする。 |

ネットより拝借のBMW132。画像縮小したのでフィンがモアレ現象で変に見えるのはご勘弁を。 |

3D設計。シリンダーヘッドの「猫耳」形状部分はカウルに干渉するのでカットされる。軸付近はスピナで見えないから手抜き。 |

|

カムロッドがエンジンから独立してるのが、プラモのエンジンとの差別化。プラグコードも設計しておく。自分で金属線18本を接着したりなんかしない。コードにはプリントの都合を考え、細い帯状の「足」をつける。1つ作ってミラーとパターンで18本複製。なんてやってると、モデルの他の部分との精密度にアンバランスが生じるが、気にしないことにしよう。 3D設計tips。プラグコードの中心線は三次元の3D曲面だ。これは、正面と側面それぞれから見た形の曲線をスプラインでスケッチ。サーフェスモードで押し出して交差させると中心線ができる。これをパスとして円をスイープするか、パイプを作成する。パイプの直径はどこか別に円をスケッチして引用すると、直径の変更が楽。

|

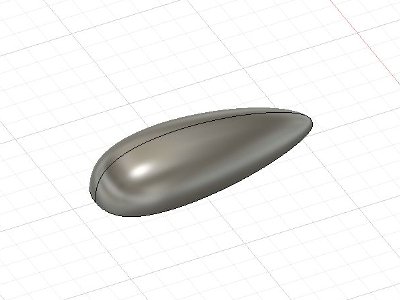

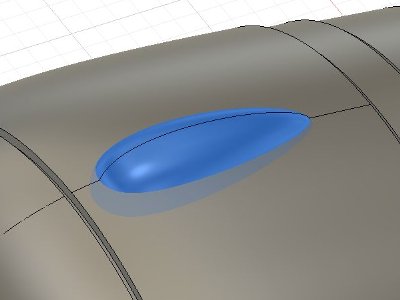

スケッチして180°回転、上下に少々つぶす。 |

カウルからの立ち上げ角度は90°ではないので、回転体はカウルに少々沈める。 |

機銃口のフチは、開口部のパスにそって半円をスイープ(画像)。別途、カウルの薄皮を面のオフセットで作って交差させる。 |

できあがり。細かく見るといろいろ違うが、ま、雰囲気っつうことで。スピナも作って、エンジンをインポート。 |

|

お持ち帰りファイルはページ末で。カウル、スピナ、エンジンをまとめて1ファイルに。DLファイルではサポートもつけてある。エンジンとカウルは、それぞれ単体でも合体でも出力可。

翼型(30%コードが最大厚)、翼厚(付け根と端部)、翼端手前までの二次曲面、翼端の尖り、エレベータ舵面の平面、機体中心線での峰、等々が削りのチェックポイント。胴体後部のフェアリング、後縁に突き出たタブは、削りの邪魔なので削り落として最後に再生する。形が出来たらスジボリして胴体に接着。エレベータヒンジの凹線は、切り出し刀を立てて削る。胴体との位置関係も要修正。1mm前に寄せ、0.5mm下げる。 |

粗削り終了。 |

スジボリして胴体に接着。フェアリングの正しい形状は、いい写真がなくて不明。たぶんもっと太くて丸いんだと思う。 |

|

|

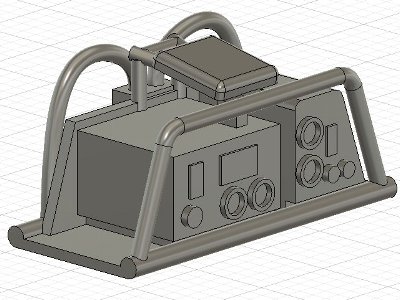

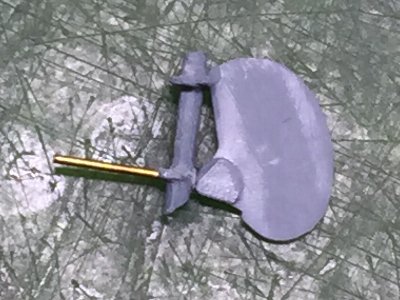

パイロット後方の機器類。頭当ては、通常は後方に倒されている。前方のアーチ状ものは、格納時に機体を吊るすロープ。 |

計器の配置の考証はマニュアルの写しに従う。Revi12も一体で。丸いレバーは3Dならでは。 |

操縦桿の細部はよく分からないので省略。ハンドルがシャープに成形されて、効果はある。 |

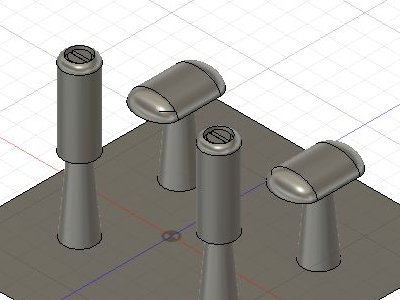

オイルクーラー正面には飛沫防御?の板がある。飛行時には回転して水平になる。 |

|

計器盤は、キットパーツの出来もいいし、あまりよく見えないしで、3Dパーツにする必要性は薄いんだけど、まあネタということで。Reviは、本当はもっと計器盤に近いんだけど、風防に干渉するので、後ろに離す。

|

まず中央の支柱を機体に接着。取り付け部は隙間だらけになる。瞬間+プラ粉で埋める。 |

支柱にフロートを接着。ここもやはり隙間が。 |

最後に外側の支柱を接着。入り組んでいて、接着部の整形が厄介。 |

オイルクーラーを取り付け。排気管はキットパーツ。よく出来ている。 |

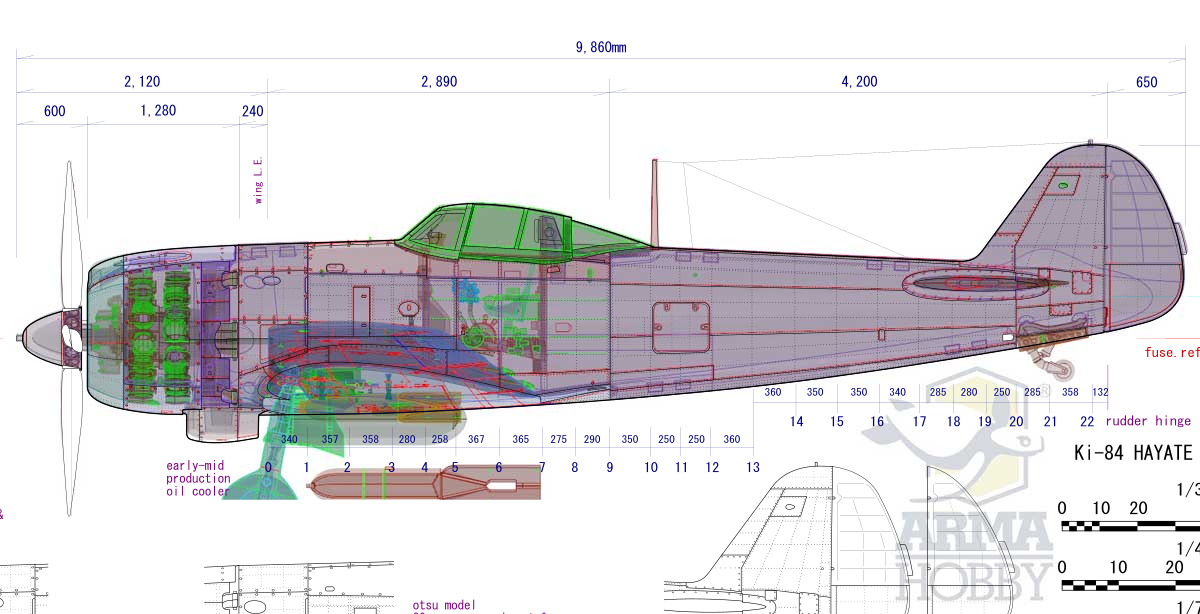

ピッタリ過ぎてコワいくらいだ。黒線が拙図。 |

|

しかし、ここまで完コピしていて、何の挨拶もないのは寂しいな。たしかに「私の図面は誰でも自由に無償で使っていい」と書いているけど、「商業利用のときは教えてね」とも書いてあるんだよなあ。別にいいけど。

思えば、図面を描いて、公表して、それがキットになる、てなことを夢見て、考証に力を注ぎ、丁寧に描いてきたのが、ようやく報われたかな。さてアルマ、今後に期待極めて大だ。私の図面の中で、まともなキットのない機体は、まだまだある。まずは疾風に続いて隼が欲しいな。あとはF6F。エデュもハセも形がダメダメなのでねえ。

|

3Dの計器盤は、このとおりの再現性。ここまで出れば十分。照準器はもうちょいモールドにメリハリつけてもいいかな。 |

シートはキットパーツの上部を少し切り取る。ベルトはファインのナノアビ。 |

計器盤に色を塗ってコクピットに接着。このあと、照準器のガラスを0.2mmプラバンで再現。 |

後席まわりはこんな具合。シートはキットパーツ。 |

|

|

段差を削り、隙間をパテ埋めしてスジボリ。正面窓の下辺は、パーツ状態では直線。パテを盛って曲線を再現する。 |

手掛けなどを0.14mmプラペーパーで再現。カウルとスピナは最終版に取り換える。フロート支柱のステップは0.5mm真鍮線。 |

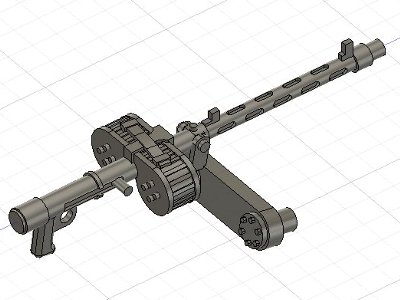

20mm機銃のスリーブとブリスターを3D出力して接着。 |

外側のフロート支柱基部にプラバン工作。 |

|

|

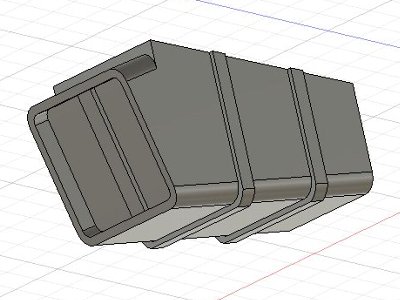

20mm機銃のスリーブの先端は、開閉式のドアになっている。 |

ドラムマガジンは通常時はつけてないけど、まあ模型的見栄えということで。 |

|

|

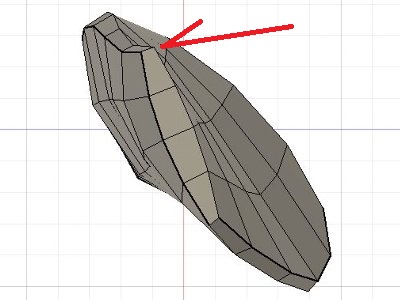

最終形イメージ。似てない部分もあるけど、そんなのはプリントしてからちょいと削ってやればいいのだ。 |

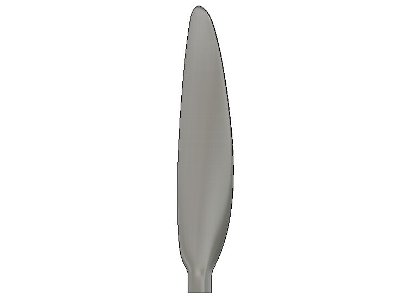

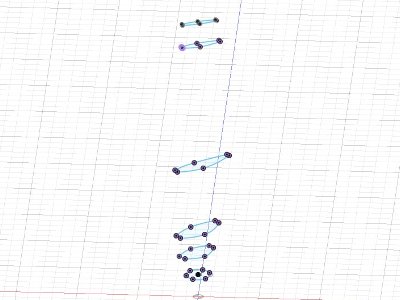

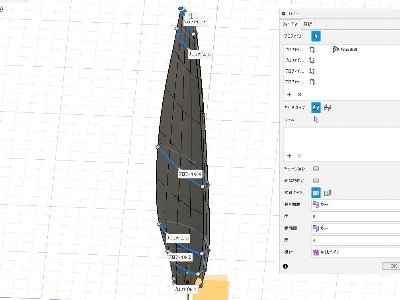

フォームモードに入る前に、オフセット平面を6つ作って、そこに断面をスケッチしておく。あとで調整するので、形状寸法はアバウト。むしろ、線分の数(2本のベジェ曲線と間の直線2本)、途中の点の数といった要素を各断面で揃えておくのが重要。 |

フォームモードに入る。最初に表面の曲線(青ハイライト)を選択してロフトする。なお、最下段の円は、つながった一つの円でなく4つの円弧として描いてある。こうしないとロフトしてくれない。 |

長さ方向の面の数を6、幅の面の数を4にする。このくらいの数が、後の修正作業の都合がよい。 |

裏面も同様にロフトする。面の数を表と揃えるのが重要。 |

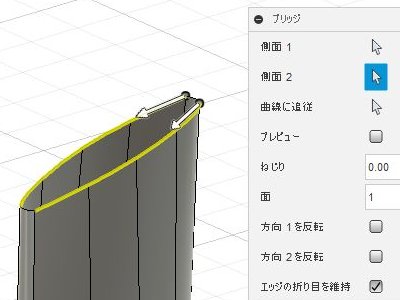

表面と裏面をつなぐ。これは「修正→ブリッジ」で対面どうしのエッジを選択して実行する。エッジの数が一致していることが大事。 |

前側同様に後側の隙間を塞ぎ、さらに先端の隙間もブリッジでつなぐ。このあと形を調整していくが、以後、作業しやすいように「ユーティリティ→表示モード」で多面体表示にしておく。 |

視点を真上に移動する。矢印部分の形がおかしいので、その位置を修正する。 |

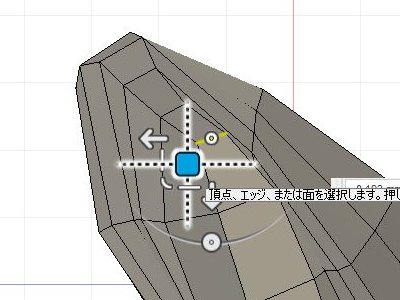

動かしたい要素(この場合はエッジ(線分))を選択し、「修正→フォームを編集」で現れるマニピュレータをドラッグする。 |

このあたりで、一旦フォームモードを終了してみる。というのは、変な操作をするとフォームを終了できなくなって、それまでの作業が無駄になることがあるので、その用心なのだ。問題なければ、タイムラインのフォームのアイコンを右クリックして「編集」でフォームモードに戻る。 |

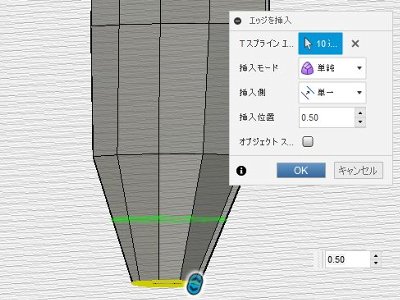

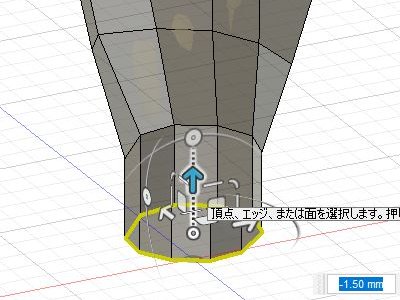

付け根のカーブを修正するため、エッジを追加する。最下方のエッジぐるりをダブルクリックで選択(黄色)、「修正→エッジを挿入」で緑のエッジが追加される。 |

追加したら、「フォームを編集」で外にふくらませる。このように、各点(辺、面)を動かして、ブレードの形をちまちまと整えていく。適宜表示モードを変更して、最終形状を確認する。 |

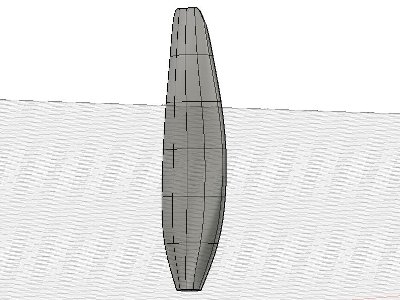

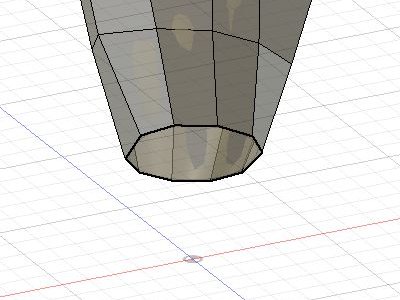

下端はこのような状態になっている。付け根の円柱状の部分を追加したいので、下端の円を下方に押し出す。 |

まず円を選択してから、「フォームを編集」でマニピュレータを表示させ、Altを押しながら上向き矢印をドラッグすると下に新たな面が追加される。画像右下の数値で押し出し長さを設定してもよい。 |

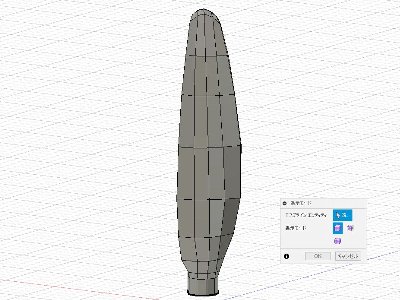

最後に下端の穴を「修正→穴の塗りつぶし」(塗りつぶしモードはスターを塗りつぶし、エッジの折り目にチェック)で塞ぐ。以上でフォームモデリングは終了。記述は省略したが、先端もエッジを追加して形状修正している。 |

ソリッドモードに戻って、縮尺でサイズ調整、位置も調整したら基部の円柱を追加する。パターンで3枚並べてカウルのファイルにインポートしたのが画像。取り付けピンの穴(φ0.5mm)も打っておく(スピナ側にもね)。 |

|

補足。スケッチの4つの線分のうち、短い直線(と対応する最下段の円弧)はロフトに使ってないのでなくてもいいね。また、最初のスケッチ断面は4段面くらい(上から2番目と下から2番目を取る)でも可能(ただしその後の整形作業は増える)。最後に穴を塞ぐところを省略し、開いたままフォームを終了、サーフェスモードで「パッチ」「ステッチ」で穴を塞ぐという手もある。フォームが終了できないときはこの手が使えるかも。 お持ち帰りファイルでフォームを再編集すると、そのあとの縮尺でエラーがでるが、「中心」を底面の円の中心に設定してやるとエラーが消える(何もしなくても多分問題ないが)。 でもって、お試しプリント。出力は基部を下にするのがベスト。光硬化レジンは脆いので、すぐに折れてしまうかと思ったら、意外としなって強度的にも実用に足る。さすがにプラよりは弱いが。表面の積層痕も軽くペーパーを当てるだけで消える。 |

お試しプリントして、薄くサフを吹いてスピナに合わせる。最終形とは細部が少々異なる。 |

|

つうことで、思っていたよりも簡単にプロペラが出来上がる。難しいのはFusionの3D設計テクより、ヒコーキモデラーとしてのプロペラの「盛り・削り」作業。プロペラの形が見えてないと上手く出来ないかもしれない。ま、このあたりは、これまで長年プロペラを削り倒してきた私にとっては楽勝よ、フンッ(←鼻息)。ていうか、逆にこれは楽しい作業。何より削りカスが出ないのがいい。 コツは、真上、真下、正面など視点を変えて、線や面のつながりを確認する。ブレードは「翼」なので、断面は翼断面。それと、プロペラって、意外とねじれている。お持ち帰りファイルでも当初のスケッチではピッチが甘くて、フォーム編集でさらに5度ほどひねりを加えている(断面のエッジを全選択して回転)。なお、実物はもっと薄いが、強度上の都合でちょい厚めにしてある。これでも出力すると巷のプラモデルよりはずっと薄いけど。

|

エルロンに貼る。自家調合サフ(明度ミディアムシーグレイ相当)より暗い。地より明るいタイプのコーションには使えるかも? |

ラダー、エレベーターはこんな感じ。今回、いつもより太めで幅0.25mmにする。 |

そして、全体にサフを吹く。これで塗装準備終了。キャノピは事前にRLM02を吹いておく。 |

リブテープはこんな具合。 |

|

一方、72/73/65迷彩のパターンと色調は悩ましい。パターンは資料によって違うし、写真を見てもよく分からん。世傑の塗装図も一部の写真とは見え方が違う。まあこれは世傑にも機体によりバリエーションがあると書かれているけどな。つうことで、世傑およびキット塗装図を下敷きに、実機写真の見え方を考慮して独自にパターンをでっち上げる。 次に色調。手元のモノグラム本(文献-8)のカラーチップや、ネットの塗料の色見本などを参考に、勝手に想像するに、爆撃機などの70/71迷彩に比べ、明度は同等かやや明るく、彩度が低く、やや青っぽい(海だから?)。モノ本だと72がほとんど無彩色のグレイで73がやや青緑だが、世傑はじめ世の塗料や塗装図では72より73が明るくグレイに近い。オリジナルカラー写真でもそう見える。ということで巷の説に従うことにする。モノ本だと、72と73を反対にして明度を上げれば近いかな。 |

モノグラム本のカラーチップ。上段70/71/65、下段72/73/65。これだと72はほとんどグレイ。 |

|

イメージができたら調色。クレオスの70と71をベースにグレイや青を入れて試行錯誤。何度もやり直して最終的に何がどれだけ入っているか分からない。出来上がりとして、72はC18RLM70とC333エクストラダークシーグレイが半々に少量のC326サンダーバーズ青。73はC17RLM71とC333が1:2くらいかな。65はC115RLM65に白が2割。

|

まず65。フロートの支柱が交錯して塗りづらい。普段よりさらに薄く希釈して少しずつ塗り重ねる。シェーディングもしておく。 |

翼端、カウル下面の04イエロー(ビン生+微量赤+少量白)も吹いて、下面全体をマスキング。これがまた手間のかかること。 |

上面に72を吹く。基本色に黒を混ぜてパネルライン沿いにシェーディングをしておく。やり過ぎは基本色で上塗り。 |

そして73のためのマスキングをちまちま。左画像と72の色味が違うのは背景にスマホカメラが反応したため。 |

73もマスクをはがす前にシェーディングをしておく。こうすれば塗装境でシェーディングが連続する。画像は実物より青味が少ない。 |

下面。なお、キットの塗装指示は、翼端の黄色がパネルライン1本分だけ狭い。 |

|

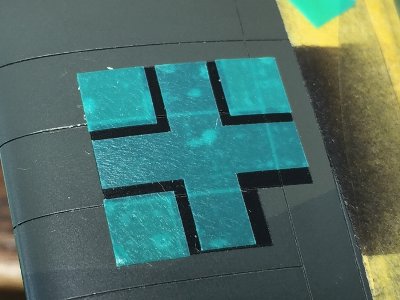

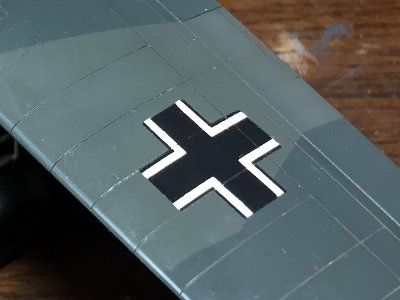

次にマーキング塗装。キットデカールは主翼の鉄十字のサイズが違う。手持ちにも丁度いいのがなくて上面は手描き。サイズは14.5mm(実寸で105cm)としてデータを作り、ロボでマスキングシートを切る。このタイプの鉄十字は枠が白黒とも細いので難しい。暗い迷彩の上なので白が目立つから、白の幅を揃えることを優先する手順を考える。 ここで一旦全体にセミグロスクリアーを吹き、表面をラプロス#6000で軽く磨いて、塗装境の段差やざらつきを落とす。 |

まず黒(白20%混)を吹いて、十字をマスク。次に白の分の間をあけてフチの黒部分をマスクする。 |

できあがり、外側の黒フチが不揃い。うーん、最初の中央の十字の位置決めが甘かったか。後でタッチアップしようか。 |

|

|

鉄十字は1/48メッサーE(AMD48-166 Emils Over Europe pt2)、Hは大昔のスーパースケール72-26 US ID lettersから。 |

胴体の鉄十字、レターはキットのテクモドデカール。尾翼の逆卍、部隊マーク、コーション類も同様。白帯は塗装→ここにも地雷が。 |

|

塗装の白帯とデカールがケンカする。胴体は円錐形状だから、白帯のマスキングは円弧状に切ったテープ。これで塗って真横から見ると直線に見える。一方、デカールのレターと鉄十字は直線だから、円錐に貼って真横から見れば縦線が湾曲しているわけ(左舷なら ) となる)。とくにHの縦棒と白帯境との間隔が一定でないのが目立つ。本来ならマスクして塗装が正解だけど、今回は甘めのモデリングなのでスルー。1/72手描きだと精度の問題もあるし。 さておき、さらに細部を塗装していく。プロペラ、スピナはRLM70のビン生。スピナ先端はC114RLM23ビン生。フロートの先端は赤色のゴムとのことでC114に75グレイを1/3ほど混ぜる。以上で基本塗装&マーキングは「ほぼ」終了。ほぼ、というのは、手掛け周辺の白フチが未だだから。キットのデカールは線が細すぎて使えないのだ。ここはF-5Aと一緒にインレタを作って貼り付けるつもり。 |

気分は完成ってか。実物の色味はこの画像が近い。後で実機写真と見比べると、あちこち間違いがあるのだが・・・ |

ともあれ、独自推測の迷彩パターンはこのとおり。右舷機首は意見あろうが、私にはこう見えるのだ。 |

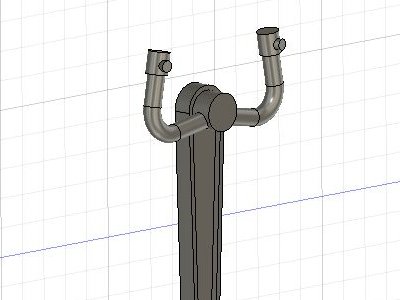

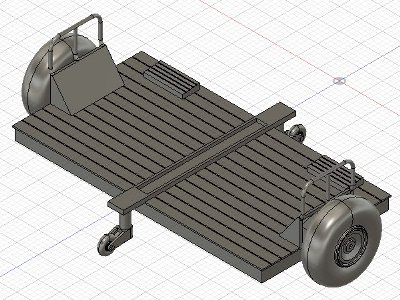

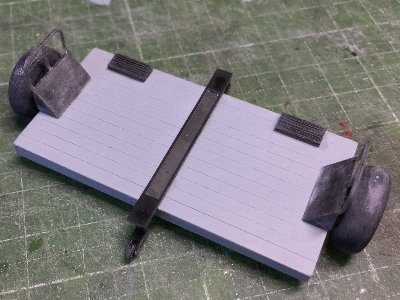

3D設計できあがり。サイズは写真から割り出す。 |

メインの板状部分は、3DPだと反るのでプラバン細工。手すりはどうせそのうち折れちゃうんだろうな。 |

|

|

3DのMG15は、プリントして塗装するとこのとおり。全長15mm。放熱穴も一応抜けている(穴のサイズと数はデフォルメ)。 |

フロートの舵はキットパーツ。真鍮線を介してフロートに接着する。 |

マスバランスの一つが消失。仕方なく3Dプリント。支柱は思いっきり太くする。あとで折れてもいいように余分に作っておく。 |

逆T形ピトー管は真鍮半田細工。さすがにこれは3DPには不向き。 |

|

その他、フロート支柱の塗り分け間違いを筆塗りで修正。どこか分かるかな? 翼端灯はクリアの延ばしランナーを突っ込む。尾灯の存在が分からない。なしにしておく。フロートに張線。風防に0.5mm真鍮線を接着してアンテナ線を張る。どちらも黒いナイロン糸。張線とアンテナ線が同じ太さってどうかと思うが、張線用のちょい太目のテグスが行方不明。買わなきゃ。 フロート組み立て後なので、正しい位置に張線用の穴をあけられない。近いところでお茶を濁す。次に、糸4本をそれぞれ胴体下面4ヶ所の穴に接着。これは、クサビ形に切った伸ばしランナーに瞬間をつけて押し込む。糸をフロート側の支柱の穴を通してぐるっと回して縛りつけると3つのX字状の張線のできあがり。 ウェザリングは、いつものとおり。まず、水溶きウェザマスでスミイレ&ウォッシング。迷彩色が暗いので、茶(サビ)とサンドを適当に混ぜてみる。結果、ちょっと明るすぎてウソっぽいので、黒を被せてトーンを抑える。翼付け根やパネルのエッジなどに面相筆のチッピング。使用色は75グレイ。動翼境や一部のパネルラインには乾いたウェザマス黒を筆で擦りつける。 ドイツ機は、退色しているイメージがない。米機のオリーブドラブやトライカラーの著しい退色と真逆。塗料の質が違うのだろうか? いずれにせよ、退色系の汚しはドイツ機には似合わないのでやらない。最後にガイアのフラットクリアを全体に吹いてキャノピのマスクをはがす。

さて、完成した気分で眺める。いつもより手抜きで粗い仕上がりだけど、翼型修正、キャノピ枠彫り直し、機首3D自作で、キットよりはいくらかましになったんじゃないかな? カウル後方の機首を絞り過ぎなのが未修正で、横から見るとオイルクーラーと排気管で誤魔化されるが、上からだと分かってしまうのが、ちょい心残り。 |

とりあえず、作業机で撮影。じつは尾翼の逆卍の位置が1mm高い。残念。 |

この角度だと、カウルと胴体横の間が開き過ぎなのが分かってしまう。 |

|

|

|

|

| 1 | 新版 世界の傑作機 ?197 アラド Ar 196 | 文林堂 |

| 2 | Combat Aircraft 136 Arado Ar 196 Units in Combat | Osprey |

| 3 | Wydawnictwo Militaria 53 Ar 196 | Wydawnictwo Militaria |

| 4 | Waffen-Arsenal 126 See-Mehrzweckflugzeug Arado Ar196 | Waffen-Arsenal |

| 5 | Seeflieger Luftwaffe Maritime Aircraft and Units 1935-1945 | Classic |

| 6 | Aufklarer vol.1 Luftwaffe Reconnaissance Aircraft and Units 1935-1941 | Classic |

| 7 | Aufklarer vol.2 Luftwaffe Reconnaissance Aircraft and Units 1942-1945 | Classic |

| 8 | The Official Monogram Painting Guide To German Aircraft 1935-1945 | Monogram |

| 9 | Catapult Aircraft | Pen & Sword |