サーブ B-17A マリヴォックス 1/72 製作記

2014.6.26初出

|

|

仮り組みした第一印象で気になるのは、カウリング先端のカーブと、第一風防の形状。この2点を修正すれば、外形的にほぼ満足となる。クリアパーツの薄さ透明度は合格点。小物はこの手のキットの常として甘く、他からの流用や自作となる。一応全てのサブタイプが作れるように、カウリングは3種のパーツがあるが、どれも形がイマイチだな。 |

|

|

|

|

風防正面窓の形状(かなりの縦長)、傾斜角度が表情のカギ。鼻筋、カウル先端のカーブにも注意。 |

キットはこのあたりの印象が違うんだよ。 |

|

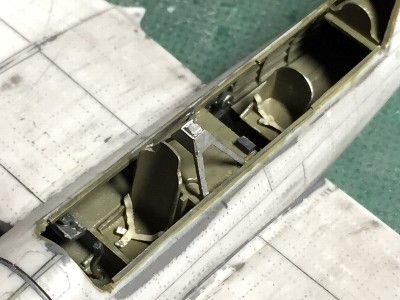

側壁にはリブを追加し、適当なプラ材で機器類を追加。省略とデフォルメ炸裂で考証的には全くでたらめ。偵察員席左右は、実機(レストア)でもスカスカ。計器盤は現存機と計器の配置、数が違う。正解は知らない。操縦席前方の胴体上部は、プラを曲げて鼻筋の盛り上がりを再現。この作業で左右接着面が開くのでプラバンのシムをかませる。内部の塗色は、不明。同社他機から想像して、RAFダークグリーンにセールカラーを半分ほど混ぜて塗る。 |

0.3mmプラバン細切りでリブを再現。キットのコクピット内部パーツはなかなかよい雰囲気。 |

ま、「何か作ってあるな」という程度で。枠の多いキャノピ越しに見るからいいのだ。 |

|

平面図、正面図は、図面を起こすに足る十分な情報がなく、作図予定なし。あしからず。

|

胴体左右を接着。後部胴体上側にもプラバンのシム。 |

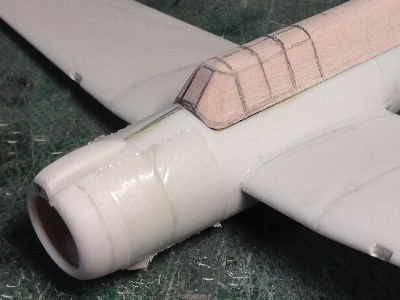

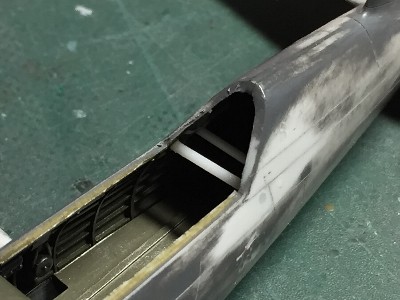

内寸に合わせて削ったケミウッドを介して、ロータリーツールに取り付け、先端を丸く削る。開口部はプラバンを接着して口を狭める。 |

|

|

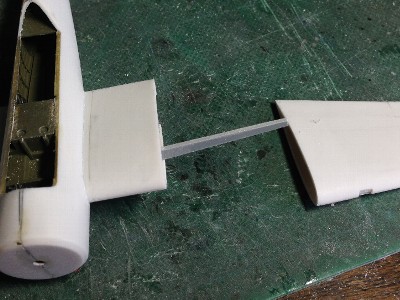

途中で折れ曲がっているので、正しい翼型に削るのは結構難しい。余計なモールドは邪魔なので削り飛ばす。 |

正しい翼型に削れたら、カーボンファイバを通して胴体に瞬着で強固に接着。内翼は上反角ゼロである。 |

|

出来上がってみると、なんか外翼の上反角がおかしい。改めてチェックすると、翼端がキャノピ下辺ラインに位置するのが正。3mm程上がり過ぎだ。キットの胴体の基本形状が良いので、翼もそうだろうと思い込んだのが敗因だな。 胴体にはがっちりくっついているから、外翼のみエッチングソーで切り離し再接着という泥縄。 |

中には強度と角度を保持するためにプラバンの桁を入れる。 |

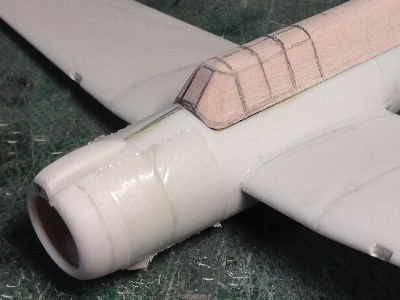

水平尾翼、カウリング上部にエアインテイクを取り付け、士の字となる。 |

|

中翼&緩い上反角は、B-17のそこはかとなく優雅な姿を表現する重要ポイント。これから作ろうという方は(←いるのか?)、パーツ段階で曲げてから上下接着するとよいだろう。胴体取付角度だけで翼端位置を合わせると、逆ガル翼となってこれでは別の優雅(Grace:流星)だ。

|

だいぶ実機の雰囲気が出てきたんでないかな。 |

再掲。 |

|

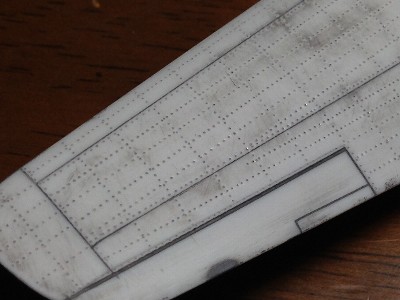

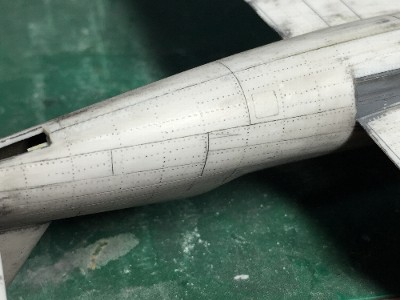

では、スジボリ。胴体&主尾翼のパネルラインは現存機写真で概ね明らか。主尾翼もInkscapeで簡単な図面を描く。で、いざ彫ると、キットのプラが意外に硬く、かつ脆いので厄介。モノのベアキャットといい勝負で、あのときの悪夢が甦る。ファスナやリベットがちゃんと打てるか心配だ。 また、キットは全ての動翼が別パーツで、これもまた厄介。結局全部埋めて彫りなおすのだけど、硬さが違ってきれいに彫れない。 |

スジボリ8割方終了。スジボリの前に、主脚フェアリングの後端を主翼に接着しておく。 |

|

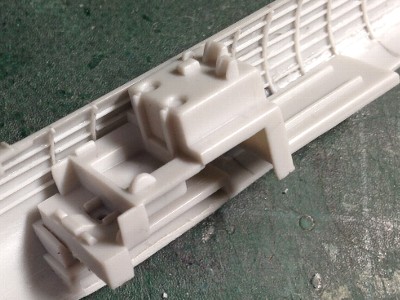

ウィキなどによると、エンジンの供給に問題があり、当初想定のツインワスプが供給困難で、代わりにブリストル、その供給も難がありピアジオということらしい。したがって就役時期はB→C→Aの順になる。このB→Aの流れは本邦九七艦攻と似ていて、機首のイメージもそっくり。窓枠の多いキャノピや垂直尾翼の形、暗緑単色迷彩と相まって、本機って何となく日本機っぽいよね。 さて、そのツインワスプ。ハセ・ワイルドキャットの余りがあるハズと、ジャンクboxをさんざん探すも見つからず、クイックブースト製レジンをネット通販。実はこれもあちこち探して、ホビーランドにたどり着く。D-アップパーツ関係が充実している。ちなみに購入は2個セットでお得なC-47ダコタ用。使用機別に別商品となっているが、基本はみな同じなので、何を買っても同じ。大量消費者はB-24用がお得。 |

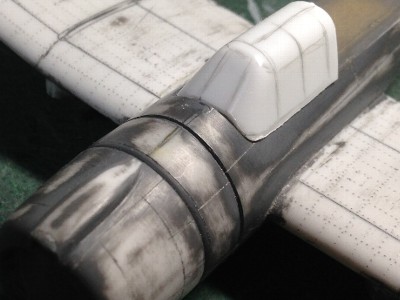

キットのカウリングに収まるよう周囲を削る。延ばしランナーのカムロッド。プラグコードの基部は、真鍮帯金を焼き鈍してから曲げる。 |

塗装して糸はんだのプラグコードを取り付け。コードの取り回しは正しくないので、参考にせぬように。 |

プロペラ軸は、例により、裏側から径の大きいバイスで迎えにいき、穴あきプラバンで軸の中心出し。 |

左、自作オイルクーラー。右、キットパーツ。 |

|

|

オイルクーラーのフラップはプラバン。 |

側面形状チェック。 |

|

この段階で、外形の基本的パーツが全て取り付いた状態になる。防火壁のスリット、やり残しのパネルラインも彫り、表面確認のため、一旦サフを吹く。 |

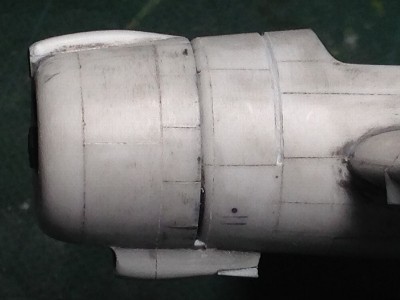

Mr.のサフにガイアの黒サフをブレンド。この位の明度が見やすいかと。粗いペーパーで外形出しをしているため、キズ埋めを兼ねて厚めに。 |

|

|

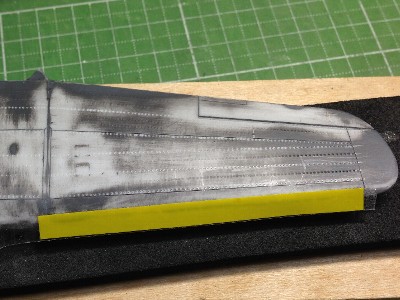

改めてサフを吹いてみると、主翼上面のパネルラインが疎らで間延びした感じ。リベットを打とうかな。

|

セロテープに貼ったハイテク・マスキング・テープ(の同等品)をガイドに打つ。粘着力が落ちるとセロテープのみ貼りかえる。 |

リベット周囲の「めくれ」は平丸刀で切り取る。こうするとペーパー掛けでも埋まらない。 |

主翼がほぼ終了。結局サフェーサは全部削り落とされる。 |

|

|

胴体リベットの前に、キャノピの粗ごなしをしておく。まず、木型の形状チェック。0.5mmプラバンを絞って胴体に合わせてみると、前部がうまく合わない。この機種、胴体との接合ラインが独特で、横から見てL字の角が丸くなった形。この正面垂直ラインが曲者で、風防との調整が難しい。 |

再掲。微調整前の木型。 |

プラバンを絞って胴体に乗せると、接合部の断面が合わない。 |

風防形状を微修正。 |

再度プラバンで確認する。今度は概ねOK。小さなズレは胴体の盛り削りで強引に合わせる予定。 |

|

木型ができたら、いよいよ本番。接着の便を考えると透明プラバンで絞りたいところ。しかし、腕が落ちたか上手くいかない。で、いつものアクリル。さて、今回は木型表面にワセリンを塗ってみる。これは、さる名人より伝授いただいたワザ。本来はシリコングリスだけどワセリンでも可とのことで、手元にあるリップクリームで代用。 |

後部キャノピの木型も作る。これもプラバンで形状チェック&修正を繰り返す。 |

0.5mm透明アクリル板でヒートプレス。ざっと切り出したところ。微調整はこれから。 |

|

ワセリンの効果は、微小な凸凹の発生が抑えられ、絞りっぱなし状態での透明度がやや高い感あり。ただ、いずれ表面をペーパーで削るから関係ないかも。

マーキングは、ネットで拾った記録写真から、第6航空団(訳語はこれでいいのかな?)所属機とする。この写真には他に、機番11、40が写っている。文献-2の同隊所属機には機首に青い爆弾に乗った黒服悪魔(?)の部隊マークが描かれるが、写真の機体は無記入。レストア機に見られる機首のスピナは、かなり後期になって導入された模様で、大戦中はスピナなしが一般的。スウェーデン空軍迷彩色の色調はよく分からず、現存機などを参考にする。 |

|

|

キャノピの方は、横から見てL字形の風防と胴体の取り合いラインが、まだビミョーに合ってなく、風防木型の左右湾曲部を少々削る。で、再度0.5mmアクリル板をヒートプレス。これで何とか合わせも許容範囲か。ようやく先に進めるぞ。 |

胴体側も微修正。開口部を狭めた状態で、バイスで穴を開けプラ丸棒を接着して固定。 |

再度キャノピを絞る。 |

|

引き続き、胴体にリベット中。と、気が付くと、いつの間にか表のカウンタが150万越え。毎度のご訪問に改めて御礼申し上げ、引き続きご支援お願いする次第。

|

窓枠スジボリ終了。 |

再掲、キットのキャノピ。苦労の甲斐があるというもの。 |

|

|

胴体リベット終了。残るはカウリングのファスナ。 |

胴体下面のリベットラインは不明部分が多く、作品でもこのあたりは推測で。 |

|

着陸灯と、コクピット内部の残作業(シート、アンテナ架台)、動翼リブを終えたら塗装だ。

|

前後のシートは、文献-1の細部写真を見ながらプラバン細工。操縦席の背もたれは防弾板になっている。 |

キャノピ窓枠位置をミスった関係で、ロールバーの辻褄がいまいち。アンテナ柱はキャノピパーツでなく、このロールバーに接着する。 |

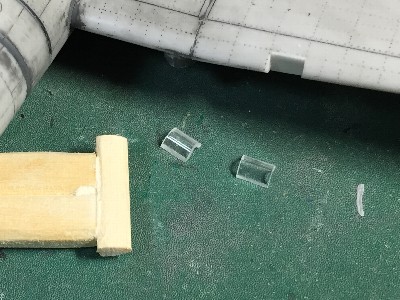

着陸灯カバーは、割り箸の木型で透明プラバンのヒートプレス。 |

中のライトはアルミ板を凹ませてポンチでくり抜いたもの。 |

|

後方機銃は手元にいいパーツがなく、オミット。アクリルのキャノピを接着するため、胴体の縁にプラバンの細切りでガイドを接着する。カウルのファスナはたまぐりで○形に打ちたいところだが、F8Fの苦い経験で硬いプラとたまぐりの相性が悪いことが分かっているので、0.3mmドリルで穴掘り。この段階で、一旦サフを吹き、表面をチェックする。ラダーのヒンジラインの工作がいまいち気に入らず、ラダーを切り離して整形する。 |

|

|

|

|

|

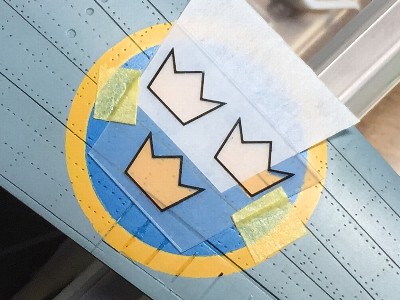

インシグニアの黄色は米軍オレンジイエローのような赤味があり、青は意外と明るく鮮やか。そのサイズは、胴体が直径960mm、主翼が1,800mm。フチの幅や王冠の規定は不明でイラストは写真をみて適当に。上の王冠の下辺が円の中央にくるようだ。ということで、以前のイラストを新たな色調イメージに直して再掲する。 |

|

|

|

まず下面を吹き、マスクして上面。インシグニアは突合せでぬるためマスクしてある。なんか地味〜な色だなあ。 |

黄フチを塗装。 |

青を塗装しマスクをはがす。ちと青が明るかったか。まあ半分はカメラのせいで、実物はもうちょい暗い。王冠はこのあと。 |

下面色はイメージより青味が強かったかも。こちらの画像のインシグニアの青は実物に近い明度。 |

|

届いたところで早速貼りつける・・・と、模型が図面と違っていて、インレタがうまく納まらないぞ。まあいいかと、適当に辻褄を合わせて先に進む。 |

できあがったインレタ。他の機体が何か、分かる人には分かるかな。翼の下にはその他にも(←秘密)。 |

リブを貼り付ける。このあと上下迷彩色を吹き、国籍マークにかかる部分のみ面相筆でタッチアップ。 |

|

|

再びクラフト・ロボの出番。こういう曲線は、なかなか手では難しく、マシーンが威力を発揮する。 |

マーキング塗装終了。なお、キャノピのマスキングはまだ残したまま。セロテープの上の塗料だけ剥がれている状態。 |

位置決めは慎重に。紙をちょっとズラして確認、修正する。胴体は曲面がきつくて、上下2分割。 |

貼付け終了。シートとインレタの誤差は許容範囲で一安心。 |

|

インレタ終了後、ウェザマス(艦船用セットのグレイとデッキタンの混色)でウォッシング。ガイアのフラットクリアを吹き、ラプロス#6000で軽く磨いて、基本マーキングはほぼ終了。残るはお楽しみウェザリング。クリアの前にウォッシングするのは、リベットが埋まると困るから。 |

インレタの部隊番号(黒6)も貼り付け、マーキング終了。 |

|

|

|

主脚柱そのものはカバーの陰であまり良く見えないので、ワンポイントのディテールアップ。 |

主翼に取り付ける。トルクリンクは両脚とも左側になる。つまり脚柱は左右共通部品なのだ。 |

|

ということで、自立。 |

|

上側の1枚だけ整形(まだ不十分だけど)。下2枚はキットのまま。 |

|

|

|

|

|

|

| 1 | Replic No 73 September 1997 | DTU |

| 2 | Air Magazine No 17 Dec 2003 / Jan 2004 | TMA |

|

|