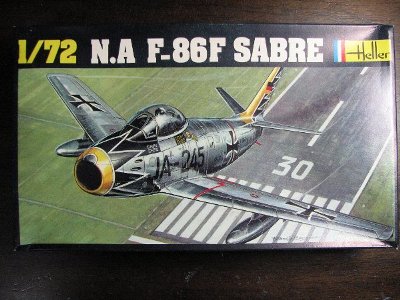

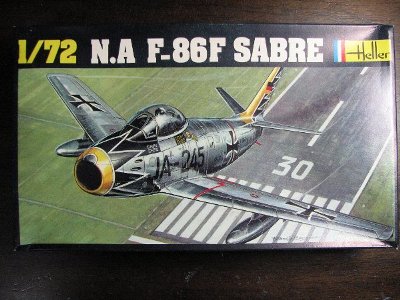

カナデア・セイバー Mk.6(エレール1/72)製作記

2010.3.15初出

|

|

キット内容は、同社スピット16によく似ている。パネルラインは凸モールドで一部太い凹線表現。車輪等の小物は比較的良く出来ている。胴体アウトラインは全体的に細めで、ノーズのオムスビ断面が強調されている。フジミのがっちりしたセイバーと比べると華奢だが、これはこれで本機の特徴の一面を捕らえてはいる。フランス人にはセイバーがこんなふうに見えるのかな。 |

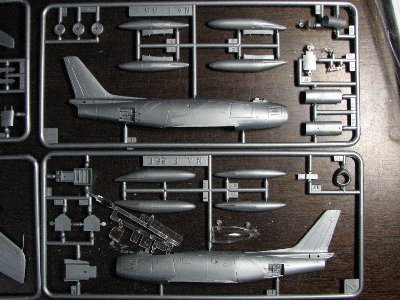

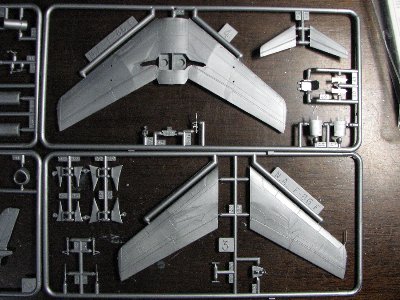

キットのパーツ。 |

銀色の柔らかいプラもスピット16と全く同じ。 |

|

主翼はちょいと問題あり。後退角が強く、翼端で5mm程度の誤差が生じる。デカールは朝鮮戦争の米空軍F-30「Mig Mad Marine」と西ドイツ空軍のカナデアCL-13B Mk.6ブラックチューリップ。 |

キットのデカール。かなり黄ばんでるね。 |

ハセガワの主翼に重ねてみる。後退角が強く、付け根のコードが短い。 |

|

元のモールドを参考にスジボリ。あまりこだわらず雰囲気を再現して了とする。風防と胴体の合わせがイマイチ。風防の方が大きいのだ。胴体の凸部のみ接着部分を広げて風防の幅に合わせる。同時に風防も少し削る。機銃口の表現は、ぬるい溝があるのみ。このままでもいいんだけど、すぐ完成しても面白くないので、ここは追加工作を楽しむ。一旦プラ棒で埋めてからピンバイスで穴あけ。針やすりで形を整える。 |

胴体接着。機首は鼻筋すらっと細く、峰が立っている。背中も細め。 |

風防とその前方部分の合わせが悪い。 |

風防前方部分の胴体を切って曲げ、プラバンを挟んで広げる。パテより簡単。 |

風防も幅を少々狭める。窓枠はスジボリしておく。機銃口を修正。 |

|

といっても切って角度変えて再接着するだけ。翼端の形状は削って直すが、脚収容部はそのまま。接合部分を斜めに、前縁で約2mmカットする。切断面を後退角と上反角に注意してサンディング。細い胴体は、エレールの味そのものだから、これを直す気はない。 |

主翼を切り取り、1.2mmの接着ベロ(左右通しで、6°折り曲げている)を入れて再接着。 |

できあがり。これで脳内イメージとのズレが小さくなって、気分スッキリ。 |

ハセ主翼に重ねてみる。後縁後退角は依然としてきつめ。これは修正が大変だから無視。 |

再掲。キットオリジナル状態。 |

|

同文献によると、本機は上面RAL6014 GelbolivとRAL7012 Basaltgrau、下面はRAL5014 Pigeonblue。IPMSストックホルムのサイトによると、それぞれFS26064、FS26152、FS35488に対応しているらしいが、当時のオリジナルカラー写真の印象と異なるので、あまり信用しない方がいいかも? ところが、さらに調べると資料により相違があり分からなくなる。で、教わったり調べたりを総合し、以下のとおりと考える。情報提供毎度感謝。お気づきの点などあれば、お知らせ願う。 西独空軍のカナデア・セイバーのうち、CL-13A Mk.5の75機は訓練用にカナダ空軍のお古が供与されたものでRCAF規格(RAFに準ずる)BS.38-641 Dark Green BS.381-638 Dark Sea Grey BS.381C-636 PRU Blueで塗装された。本命225機のCL-13B Mk.6は、RAL6014 Gelboliv RAL7012 Basaltgrau RAL7001 Silvergrauの西独規格。ウォーペイントの塗装図&記述と異なる部分もあるが、同文献は国籍マークの大きさが違ったりして確度が怪しい?? 胴体迷彩パターンは、Mk5とMk6で似ているが緑とグレイが反転し、細部が異なる。Mk5は機首上部が黒(Mk.6の一部にもあり?)。翼上面は、Mk5では単純な流れパターンだが、Mk6は一部がY字形に枝分かれする独特のもの。 この西独迷彩Mk.6が、どこで塗られたかが興味深い。無塗装で運用されたMk.6があるから、全機この状態で納入され、西独側で迷彩かけられたか?

バザルトグラウは#362オーシャングレイと#333エクストラ・ダーク・シー・グレイの混色。途中塗りながら配合が変わったけど、最終的にOGとEDSGを3:1に微量の#GX5青。ゲルプオリーフは、手持ちの何色かをグレイの隣に置き、一番しっくりくる#309 FS34079(ベト迷の暗い方)を選択。下面ジルバーグラウは、単純に#8銀と#335ミディアム・シー・グレイを1:1。

|

マーキングは付き合わせで塗るので、シート(橙)でマスク。迷彩パターンを鉛筆で下描き。まずグレイを1回塗ったところ。 |

2回目のグレイ終了。このときOGとEDSGは3:2ぐらい。 |

緑の1回目。#309のビン生。 |

緑2回目。 |

グレイと緑をさらに2回ほど塗り重ねる。グレイは、明度を上げ微量の青を加える。ここで表面をざっと磨き、スジボリを彫りなおす。 |

下面も塗装。こちらはマスクして平筆で。 |

色味を調整しつつ薄い塗料を重ね、基本迷彩終了。グレイは前回よりEDSGと青を少なく調合。緑にはOGを2割程加え明度を上げる。 |

続いてマーキング。まず黒部分のシートを剥がし、いつもの白20%混のチャコールグレイを置くように塗る。 |

続いて白。GX1を使用。24箇所のV字形部分のマスキングで、早くも西独機選択を後悔。 |

国籍マークできあがり。不用意にシートを剥がすと、フチがぎざぎざになるので、境界にナイフを当ててから剥がす。これが面倒。 |

機番はまず黒部分を手塗り。フリーハンドで細フチは、私にゃ無理だね。やってみてよく分かった。筆塗り名人は人間技じゃないな、コリャ。 |

隙間に注意してシートを貼る。 |

機番の白を塗る。シェブロン、ウォークウェイ、尾翼の国旗などもマスク。デジカメの調子が悪い。 |

シートを剥がす際、エッジの欠けを少しでも防ぐため、マスク上にはみ出した塗料をペーパーで削り落とす。 |

機番とシェブロンのシートを剥がしたところ。この後、軽くエッジを落として、タッチアップ。 |

脚収容部、エアブレーキ裏側&内部は不明だが、F-86に準じ#309と黒を1:1。ちょい暗すぎか。着陸灯は2.5mmのさかつう製1/43カー用ライト。 |

小物も塗装。はったりでキャノピに細い金(+赤少量)のフチをつける。ダークグリーンに金って英国っぽいな、ってハロッズだ。 |

マーキング終了。ガイアのフラットクリアをたっぷり2回吹き、その都度ラプロス(#4000→#6000)で磨く。尾翼上部は#335 MSG。 |

|

以下補足。

コーション関係は余りデカールの寄せ集め。サイズやらなんやら違うけど、まあ雰囲気で。スーパースケール製の黄色が安っぽい色調なのでタッチアップ。給油口の赤丸はSB2Cで作ったインレタ(クロマテック)にタッチアップ。 |

下面はとくにお見せする程のものではないが。後部胴体の黒線がまだだな。 |

前脚が細いので、保管・移動時の破損防止のため発泡スチロールで受けを作る。 |

|

カナデア製の型式は、CL-13(Mk.1〜4) CL-13A(Mk.5) CL-13B(Mk.6)の全6タイプ。量産型はMk.2および4〜6。Mk.2、4は基本的にF-86Eと同等。Mk.5は主翼が6-3ハードウイング(境界板あり)となりカナダ製オレンダエンジン搭載、Mk.6は主翼寸法はMk.5と同様ながら前縁スラット付き(境界板なし)で、オレンダの出力強化型搭載。 写真から読み取れるF-86EまたはF(-30まで)との相違点を以下列挙。特に記述無ければMk.4〜6に共通、Mk.1〜3は略(つうか写真少なくて分からず)。なお、ハセガワ1/48を製作する場合は、F-40からF-30以前への変更点も要フォローだ(1/48セイバー製作記その2参照のこと)。

上面2色の色味、明度差のイメージは、実際がどうかはさておき、本人は結構気に入っている。デカールにはない真っ黒でない黒にも満足。シェブロンがあると、なぜか上面2色がRLM74/75グレイにも見えてくるね。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|