カナデア・セイバー Mk.4(フジミ1/72)製作記

2011.2.26初出

|

もう一皿

|

まず、胴体が太い。機首から胴体中央部まで全体的に1mm幅広。特に機首上半分が太く、オムスビ感がないので、実幅以上に太って見える。機銃パネル後上方の幅(下画像矢印部)で比較してみれば、ハセガワ1/48(1/72にスケールダウン)より2mmほど過大。エレールとは5mmも違うぞ。つられて風防も太り気味で、正面窓の幅が広く、また側方窓下辺は直線であるべきところ湾曲し、ぽってり感を強調。エアインテイクも開口部が大き過ぎる。ただしこれらはオデブな胴体にバランスしているので、素組みするとそれほど目立たない。 主翼付近の胴体断面形も違い、翼前縁付近がくびれてΩ断面だが、1/48の項に書いたとおり∩断面が正。機首とは逆に、ジェットノズルはやや細め。水平尾翼付け根のフィレットも全体に幅が狭い。胴体は頭から尻尾に至るまで全面的に断面形状要見直しだ。パネルラインもあまり正確でない。主翼断面は対称翼型が再現されず、最大厚が前寄り。増槽は、側面形、平面形、断面形ともにヘン。 |

エレールと比較。ずいぶん太さが違うが遠近法ではない。 |

奥のフジミの方が大きく見えるでしょ。 |

|

この頃発売のフジミ・ジェット、他にA-4スカイホークやA-7コルセアがあるけど、どっちも胴体太めという説あり、気になる方はプロポーション・チェックした方がいいかも。

|

単純に合わせを削るのでは風防と合わなくなるので、風防基部だけは切り離しておく。後でパテなど盛るより簡単で仕上がりキレイ。 |

細くした胴体の上に単純に風防基部を載せるとこんな状態。このあと下側接合面を少し削って接着する。 |

|

インテイクは、そのままでは狭めた胴体幅に合わない。胴体側の接合面を少し削り(つまり機首が短くなる)、大体の幅が合ったところで接着し、削りで微調整。カナデアセイバーMk.4は、基本的にF-86Eと同等。胴体背面の耐熱板と右舷のインテイクを削り、胴体両脇のアウトレットを彫る。その他スジボリを少々修正。詳しくはエレールやハセガワの製作記を参照のこと。 RAFのMk.4は、写真を見るとスラット付き主翼と境界フェンス付きと2種類あり、文献の記述は見あたらないが、6-3ウイングをレトロフィットしたのは明白。キットは6-3ウイングで、ストレート組み。翼型はそのままいじらず。3°の上反角と-2°のねじり下げに注意して接着。 |

接着して整形。機銃穴はプラ丸棒で一旦埋める。 |

主翼を接着。機銃穴も開口し、ほぼ塗装手前の状態。 |

|

|

修正前。胴体と主翼のつながり方も実機と異なるが、ここはスルー。 |

修正後。たいして変わらない? 手に持って眺めると全然違うんだけど。 |

|

その他、切り飛ばした境界フェンスを0.3mmプラバンで再生。スジボリを全面的に深く彫ったり、塗装前の仕上げをちょこちょこ。

マーキングは写真から読み取る。胴体と主翼上面ラウンデルは30in。主翼下面はサイズが小さく、おそらく18inで、記入位置も上面より外側。同寸高さ(あるいは20inか?)のシリアルNo.が、その内側で増槽にかからない位置にナイトで記入される。左右で天地が逆になるのは他機と同様。フィンフラッシュは幅18in、高さ24inか。戦後RAFのラウンデルは、戦時中のダル・ブルー、ダル・レッドから、彩度の高いラウンデル・ブルー(BS381C:110)とポスト・オフィス・レッド(BS381C:538)に変更され、プロポーションも直径比が1:2:3となる。詳しくはEEライトニングの項参照。 細部の塗装は残念ながら不明。推測でノースアメリカン製F-86Eに準じた塗装とする。写真眺めていて気になったのだが、カナデア製の増槽取り付け位置は、ノースアメリカン製より1/72で5mm程度内側のようだ。詳細不明。情報求む。

#330ダークグリーンには白2割、#331ダーク・シー・グレイにはPRUブルーと白とを3:2:1で混ぜ、明度を上げるとともに青味を加える。PRUブルーは、モスキートで自家調合したもの。ナイトの代わりはいつもの白20%混チャコール・グレイ。脚、ホイル、カバー内側は#8銀+黒少々の自家製ダーク・シルバー。脚庫等はFS34079。 |

まずビン生の#330、#331で下塗り。上下の境界はテープでマスキング。塗ってみると、ちょっと暗いかな。 |

明度を上げて上塗り。アンチグレア、下面も塗る。DSGは若干青系に振っているが、青味が強いPRUブルーと並べると、むしろ赤っぽく見える。 |

混色は塗料皿で。作業を中断するときは、塗料皿ごとタッパーに入れておく。写っているのが今回使用の平筆。 |

PRUブルーは下面色としては、かなり暗い部類に入る。特徴的な塗り分けライン、これがやりたかったのだ。 |

|

|

基本塗装に点描で陰影をつけ、デカールを貼る。この画像では、まだデカールのタッチアップしていない。 |

タッチアップ終了。デジカメだと色調の違いが現れない。実際は違うけど。 |

|

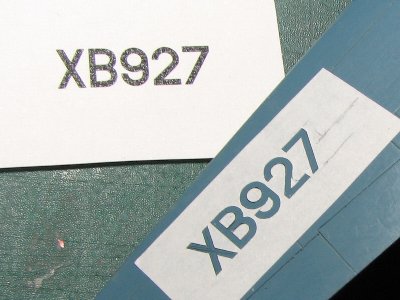

固有機体を特定する。112sqnのちょっとおマヌケなシャーク・マウスも魅力的だが、細い縁どりを手塗りする自信なく、ローテクでも再現可能な130Sqn所属、機番"V"、s/n XB927とする。実機写真はウォーペイントにある。 |

尾翼の黒丸は塗装、レター「V」とs/n「XB927」は昔作ったインレタ。書体は正確でないので悪しからず。テイルの白四角はデカール。 |

ウォークウェイの赤黒線や、他の黒線はマスクして塗装。燃料口の赤丸はデカール。 |

|

ま、結論として、「写真をよく見ろ」てこと。写真どおりに描き直し、ラベル紙に印刷、デザインナイフで切り出してマスキング・シートを手作り。いつもはK氏にカッティング・シートをお願いするんだけど、たまには自分でやろうと。 せっかく作ったので、規格書体レターのデータをアップする。ご自由にお使いいただきたい。 |

手切りのマスキング(プリンター・ラベル)を貼り付ける。黒を筆塗りし、マスクをはがしタッチアップすればできあがり。 |

精度いまいちで、上面には使えないな。赤丸はベタデカールをポンチで抜いたもの。 |

|

手切りマスクの精度はご覧のとおり。近頃は家庭用カッティング・マシーンが2〜3万円で入手できるので、そろそろ購入を検討しようか。

風防下にあるコーション・データは、RAFセイバーのチャームポイント。こいつの手描きに初挑戦する。エンピツでアタリをつけ、白をリターダーで溶き、面相筆でチョボチョボ。名人が描くと文字のように見えるが、そこまでの域には達せず。まだまだ修行が必要なようだ。まあ、50cm離れればそれらしいので、よしとしよう。 着陸灯は、先日教わった方法で製作。ハリケンにも使えるな。 |

コーション・データを面相筆で描く。アップだとツライなあ。風防窓枠の細線も、息を止めて面相筆一本勝負。 |

以上でマーキング終了。 |

4mm鉄球で0.2mmアルミ板をぐりぐりして2.0mmポンチで打ち抜く。別途、厚さ約0.2mmの透明塩ビも同じポンチで抜く。 |

2.0mmバイスで機体に開けた穴にはめこみ、隙間にメタルプライマーを流して接着。 |

|

|

前脚のへたり防止にプラの小片を挟む(矢印)。黒く塗れば目立たない。 |

|

原因は、太い機首にバランスするようにキャノピが後退しているのだ。したがって、幅の修正と同時にキャノピ全体を少し前寄りに移動すべきところ。また、キャノピ下辺ラインの角度違いも、完成後に目立つ。そもそも窓枠とパーツ分割線がズレていることもあり、ここはスジボリを消して新たに彫り直す方がよかったかも。 |

左エレールとの比較。細さだけでなく、鼻先から風防までの長さも2mm程異なる。 |

側面窓下辺ラインが前上がりで格好悪い。可動キャノピ下辺に平行(赤線)に彫り直すと吉。 |

|

戦後しばらくスピットIXにて本土やノルウェーの防空にあたり、1946年10月、ヴァンパイアMk.1に機種改変し、翌1947年2月、72sqnに名称変更された。130sqnの名称は、1953年8月にベルギーにて復活。セイバーMk.4とヴァンパイアを装備した。セイバーの使用は3年足らずであった。1956年4月にハンターMk.4に改変し、1957年5月再び解隊した。1959年にミサイル部隊として再開、1963年8月に最終的に解隊した。

|

|

|

|

|

|