川崎 キ100 五式戦闘機 I 型乙 アオシマ1/72 製作記

2016.5.9初出

|

|

|

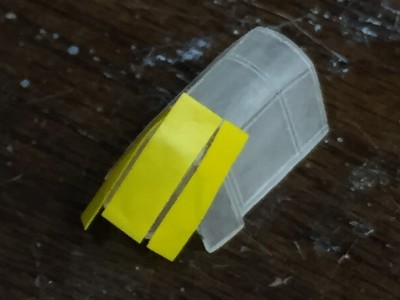

後部胴体断面が角張り過ぎ。ここだけは最初から直すつもりで、隅部に瞬間+プラ粉で裏打ちをして、胴体左右を接着。 |

カウル後半から胴体への絞り過ぎが気になる。後列エンジンがあるべき所が絞られるってどうよ。接着をはがして、下面側に1mmのシムを挟む。 |

胴体下面フェアリングのパーツも、前側を切り離して広げる。オイルクーラーとの隙間に注目。 |

上から見たところ。まだ完全じゃないけど、ま、とりあえずこんなもんでいいかな。 |

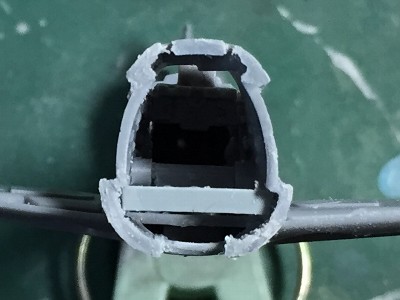

後部胴体断面の修正に移る。画像は修正前で、四隅がかなり角ばってるぞ。側面も平ら過ぎるし。 |

角を丸く削る。側面の平板さは角を削ったくらいでは直らないので、とりあえず放置。今度は胴体下面ラインが切れ上がり過ぎで気になるが・・・ |

下面はおいといて、カウルの絞り過ぎがやっぱり気になり、切り離して再修正する。画像は再修正前。カウル後端の断面形に注意。 |

同じく再修正前。これでもキットよりは相当広げてるんだけど。 |

カウルフラップを1mmプラバンで置き換え、カウル後端の幅を広げる。排気管はこの際無視。 |

胴体側も防火壁から前方をさらに左右に広げる。上側は削りに備えて瞬間+プラ粉で裏打ち。 |

これでようやくエンジンがちゃんと中に入ったカウリングとなる。防火壁下側がまだ幅不足だけど、もういいや。 |

下前方から撮影した実機写真を見ても、カウル後半はこのくらボリューム感があってしかるべき。 |

ここらで士の字。主翼上反角(5°40')とねじり下げ(付け根取付角0°、翼端取付角-1.5°)に注意して接着する。 |

後部胴体左右パーツの接着面を一旦はがし、0.5mmのシム(白プラバン)を入れて拡幅する。下面も同様。そして側面をふっくらした曲面に削る。 |

さらに下面には0.5mm(グレイ)、0.3mm(白)のプラバンを貼り、下側のラインを膨らませる。 |

カウル断面の11時1時方向は削ぎ落とされている。このあたりの造形は、同じように頭でっかちで胴体機銃間隔の狭い空冷フォッケによく似ている。スジボリして、胴体フェアリングの段差も表現。 |

|

以上、いかにも苦労を強いられているようだが、じつはこういう工作は大好きなので、全く苦にならない。というか、手を入れるにつれ、自分のイメージに近づいていくのは楽しい。田舎娘を淑女に仕立てる、みたいな。←例えがやらしいぞ。

|

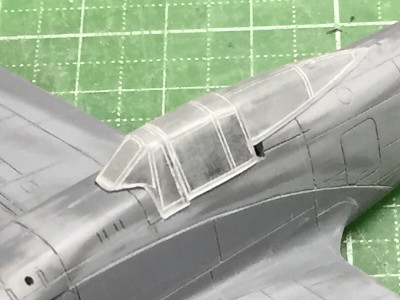

キット風防パーツから機銃パネル後方部を切り落とし、当該部分はプラバンで胴体側に設置(前画像参照)。ここは飛燕I型の前下方三角窓があった部分である。 |

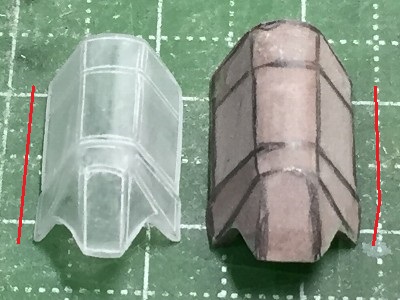

ケミウッドを削り出し、イメージチェック。胴体機銃カバーの肩の断面を丸く削って斜め窓との取り合いを修正。このあと、窓パーツの厚み分だけ削ってヒートプレスの型とする予定。 |

左ファインモールド。中アオシマ。ファインは、風防の正面と斜めの窓のフレームが胴体と一体成型なのと、断面形(妙に丸っこい)がペケ。 |

アオシマの風防は零戦みたいだ。風防側面窓はやや後広がり(下辺に着目)となるのが正(後述)。 |

|

飛燕II型〜五式戦のスライドフードは、胴体側面より外にはみ出す。一方、風防側面窓の前端は機銃パネルとツライチ。この帰結として後広がりになるのだね。だから風防側面窓からスライドフード側面窓にかけてはわずかに折れ曲がる。実機写真をよく観察すると分かるよ。この処理方法、P-36〜P-40BやSB2Cヘルダイヴァの風防とソックリ。意味不明の方は当該製作機を参照されたし。ちなみに飛燕I型の処理も非常にデリケート。 で、他のキットでここがどうだかが気になる。ネットの完成作画像などを見ると、ハセ1/48はかすかに再現か。ファインはなし。RSモデル1/72もなし。

|

ファインモールド。胴体形状は非常に良い。胴体側にモールドされた風防窓枠がNG。 |

|

|

サフを吹いて下地を整えてから、スーパーファインシルバーを吹き、クリアーを重ねる。 |

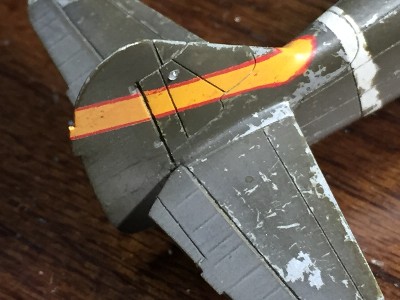

マーキングの順序が問題。迷彩塗装の後にするとテープに迷彩が持っていかれる心配があり先塗りとする。作業中に水平尾翼が・・・ |

マーキングはタミヤ水性アクリル。赤は白、黒を1割程度ずつ、黄橙色は黄に赤と白を少量加える。水平尾翼も復活。動翼にインレタ。 |

シリコンバリアを吹き付けるため、マーキングと動翼をマスク。 |

クレオス水性アクリルH78オリーブドラブ(2)現用米陸軍戦車用のビン生を吹く。OD各色の中でもっとも茶が強く、WW2米軍飛行機に塗られたODとは色調が異なる。 |

迷彩色を落とす。冬期迷彩と勝手が異なり、歯ブラシや油彩筆では自分のイメージどおりに落ちてくれない。結局、ピンセットや塗料撹拌棒の先でカリカリ引っ掻く。従来手法とあまり変わらんな。 |

落とし過ぎたところは筆で迷彩色をタッチアップ。これが案外と効果的。終わったらフラットクリアを吹いて表面をコートする。 |

動翼上のマーキングを塗装。クリア層があっても迷彩色の塗膜が弱く、テープの糊を極限まで弱める。でも一部持っていかれる。 |

機番022はインレタ。ラプロスで凸凹を均して再度フラットクリアで全体をコート。 |

動翼の下面はクレオス空自機用セットの#377アルミナイズドシルバー。大昔の#8銀という感じでかなり使えそう。 |

|

補足、あるいは次回のための備忘メモ。前回の冬期迷彩と勝手が違うのは何故か。銀チョロの場合、特定のパネルやパネルエッジなど、より細かい精度での位置決めが要求されるので、歯ブラシのような面積の広いツールが適さないのかな。そもそも、実物からして水性応急迷彩がヤレて下地塗装が顔を出すのと、油性ペンキが金属面からパリッと剥がれるのでは違いがあるだろう。 また、前回と比べて落ち味(下地への付着は弱く、塗膜自体は強い感じ)、クリアを吹いた状態(剥がし、タッチアップ部の段差が大きい、表面がふかふかと柔らかい)の違いがある。私としては前回の方が好ましいが、これはタミヤとクレオスの塗料の質(あるいはフラットベースの含有率)の違いなのか、シリコンバリアや水性アクリルの吹き付け厚の問題なのか。

ここで、当社従来技法と比べてみよう。強風は下地に#8銀を吹き、クリア等は吹かず#8銀の塗膜の弱さだけを期待して、ラッカー系の濃緑色を銀がやっと隠蔽される程度に薄く吹き、ピンセットでカリカリ落としたもの。エッジの鋭さはいい感じだけど、ときに銀まで剥がれたり、最悪プラ表面まで傷がついてしまう。スピットは面相筆の描き込み。お手軽だけど、エッジの鋭さが物足りない。 |

以前短期掲載したハセ1/72強風。 |

再掲スピV。強風から10年以上経つのに進歩ないのは何故? |

|

これらと比べ、シリコンバリア+ピンセットはエッジが鋭くパリッと剥がれる一方、下地の銀は無傷。そういう観点では従来技法よりメリットあり。ただし下準備というかそれまでのプロセスがやや面倒で(マーキングを先に塗ってマスクしたりね)、バリア後のマスキングはリスキー。いずれの技法も、どこを剥がすかは製作者のセンス次第。技法を変えてもセンスは向上しないから、ヘタレはヘタレのままやがな(涙)

ではもう一つの検証材料、コダクローム・リバーサルフィルムに残る黄緑七号はどうか。手元にそれと思われる写真は、二式複戦(同じ川崎製だ)、疾風、隼III型の3枚。二式複戦は暗褐色といっていい色調だが、その気になって見ればやや緑味もなくはない。疾風は隣の九七双軽の濃緑色とは完全に異なるのは分かるが、逆光で色調自体はよくわからない。あまり緑味は強くないように見える。隼は汚れと退色が著しく、薄汚れた灰褐色といった具合。黄緑七号は経時変化でどんどん褐色に変化したそうだから、疾風、隼はこれと適合してるともいえる。二式複戦は写真全体の印象からしても塗装直後かな。 で、モケイに塗る色をどうするか。オリジナルカラー写真の印象は緑味が強くなく、H78オリーブドラブ(2)をさらに褐色寄りにした感じ。一方現存機の塗料片については、飴色の例から経年変化は褐色が強まる方向に出ると考えられ、そこから時間を遡れば当時はH78もしくはもっと緑色寄り。ということで、両者の間を取ってH78ビン生とする。もっともこれは塗装後間もない状態(コクピット内は退色は少ないだろうから)で、作品の機体の状態がどうだかはまた別問題なのだが・・・ ところで、茶色の強い「川崎系濃緑色」なる塗色が従来まことしやかに語られていた(今も?)けど、上記経緯を考えるとこれは黄緑七号のことなんだろうね。川崎系濃緑色って、都市伝説みたいなものだと思うな。南方戦線で飛燕に塗られていた濃緑色は、海軍機を含めて当時の日本機に一般的な青味の強い濃緑色だ。ただし大戦末期の本土防空飛燕部隊の斑塗装は、当時現地部隊に供給されたかもしれない黄緑七号の可能性も否定できないかな(←まあ、私は部隊ストックの濃緑だと思うが)。 ついでにいうと、青味の強い「川西系濃緑色」っていうのも都市伝説で、真実は、川西も三菱も中島もみな青味の強い濃緑色だと思ってる(根拠はエセル氏のオリジナルカラー写真、零戦も紫電もほとんど同じ色)。ともかく、これらの濃緑色と黄緑七号とが、当時の人々の記憶の中でごちゃ混ぜになって(←人間の色の記憶はかなり曖昧)「ああ、そういや当時の五式戦は茶色っぽかったなあ」「紫電改はこんな色やないで」みたいな証言に尾ひれがつき・・(以下略

|

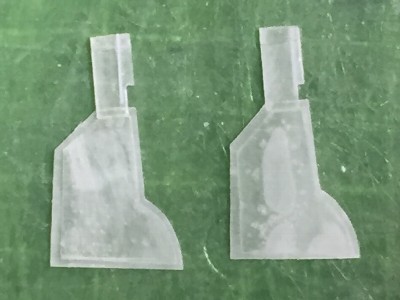

絞り上がり1mm厚さで、内外削って形を整え最終的に0.5〜0.7mmにする。0.3mm間隔のダブル針で窓枠をスジボリ。 |

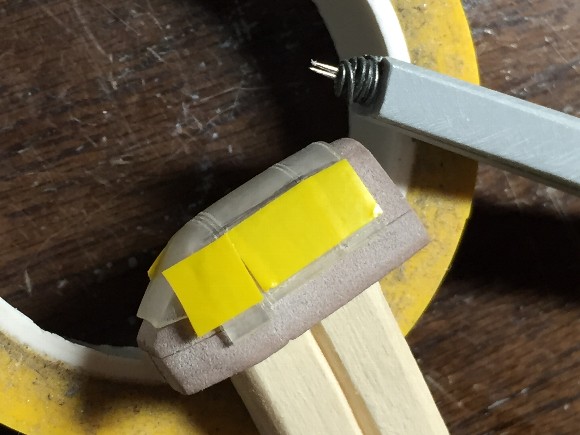

折れ曲がる部分の窓枠は両脇にガイドを貼ると確実。一連の作業は木型に被せながら行うと楽。 |

磨いて胴体に乗せてみる。後方固定キャノピも絞ったけど、キットパーツがそのまま使えることが分かり、安直にそっちを選択。 |

ファインの胴体にも乗せてみる。ぴったり。最初からこうすれば・・ |

|

塗装済みの胴体に後乗せするので、合わせには気を使う。一部に0.2mm程の隙間が発生し、0.14mmプラバンを胴体側に接着して整形&タッチアップ。幸い、ハゲチョロ塗装のおかげで修正跡はほとんど目立たない。ちなみに風防左側台形窓の前方で、上画像は修正済み。この台形窓の下辺窓枠は、実機ではもっと複雑な造形をしている。作品は省略。

|

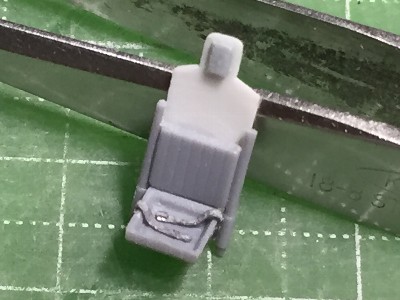

シートはキットパーツ。背後の防弾板はプラバンで。 |

主脚カバーのみ0.2mmプラバンで自作。キットパーツを薄く削って縁の段差加工するより、こっちの方が簡単。 |

|

次に塗装。細部の塗装考証は最新の学研説に従う。コクピット内部からプロペラ・スピナ、脚収容部、脚&車輪カバー内側まで全て黄緑七号。これ、モケイ的にはウェザリングがないと、単調すぎて絵にならないだろうね。写真により車輪カバー内側は黄緑七号で間違いない。脚カバー内側は手持ち写真では無塗装とも何とも見分けがつかないが、学研説に逆らう根拠もなく素直に従う。車輪カバー外側が悩ましく、主脚カバーの類推だと黄緑七号もありかなと思うけど、とりあえず銀にしておく。 銀はスーパーファインシルバー+フラットベース、水性カラーのオリーブドラブはクレオスラッカー用シンナーで希釈して吹く。この方が乾燥早くてよい。スピナ&ペラ、主脚カバー外側は下地銀でシリコンバリア落とし。兜と黄橙色はインレタ。最後に全体をフラットクリアでコートする。 |

小物塗装塗装終了。車輪カバー内側のモールドはファインより秀逸で、これだけでもアオシマを買う価値あるかも。 |

プロペラ付け根のピッチの付き方がちょっと変で、見る方向によって違和感あるけど、気付いたのは塗装後で忘れることにする。 |

脚収容部も黄緑七号。 |

脚カバー内側も黄緑七号。脚を組み立て、ブレーキパイプを追加。 |

脚を接着し、気分は完成。 |

主翼のフムナと警戒線をどうしようか。 |

|

|

赤線はマスクしてラッカー系でエアブラシ。テープは細切りにして、糊の粘着力も弱める。 |

しかー〜し、一部の迷彩がテープに持っていかれてしまう。がーん。 |

気を取り直して筆でタッチアップ。筆むら炸裂で、このあとフラットクリアを吹いてペーパーで凸凹を均す。フムナはAMDのデカール。 |

航法灯はいつものクリアランナー削り出し。リブテープが目立つようにウェザマス黒のついた指で軽く撫ぜる。 |

|

|

ともあれ、シリコンバリア落としは、それなりに楽しめた。気持ちよく剥がせるから、ドラマチックで濃い目の演出に向いているといえよう。効果の程は完成画像で確認されたし。ただ、剥がれて欲しくないところまで剥がれるのが困りもの。シリコンバリア吹き付けの層が厚かったか? 次やるときは迷彩をラッカーにしてみよう。←まだやるのか? |

|

|

|

|

|

|

| 1 | 新版 世界の傑作機 No.23 陸軍5式戦闘機 | - | 文林堂 |

| 2 | 旧版 世界の傑作機 No.36 1973年4月号 五式戦闘機 | - | 文林堂 |

| 3 | 新版 世界の傑作機 No.17 陸軍3式戦闘機「飛燕」 | - | 文林堂 |

| 4 | 旧版 世界の傑作機 No.4 1972年3月号 飛燕 | - | 文林堂 |

| 5 | [歴史群像]太平洋戦史シリーズ61 三式戦「飛燕」・五式戦 | 978-4056049305 | 学研 |

| 6 | 飛燕戦闘機隊 | 4-499-22860-3 | 大日本絵画 |

| 7 | 航空ファン イラストレイテッド No.80 陸軍航空隊の記録 第2集 | - | 文林堂 |

| 8 | ミリタリーエアクラフト No.16 太平洋戦争日本陸軍機写真集 | - | デルタ出版 |

| 9 | Osprey Duel 26 P-38 Lightning vs Ki-61 Tony | 978-1-84603-943-0 | Osprey Publishing |

| 9-2 | Osprey Aircraft of the Aces 114 Ki-61 And Ki-100 Aces | 978-1-7809-6295-5 | Osprey Publishing |

| 10 | WWII Pacific War Eagles in Original Color | 0-9629359-3-X | Widewing Publications |

| 11 | モデルアート別冊 No.428 飛燕/五式戦 | - | モデルアート |

| 12 | 軍用機メカ・シリーズ2 飛燕&五式戦/九九双軽 | 4-7698-0632-9 | 光人社 |

|

|