LaGG-3 TOKO(ローデン)1/72 製作記

2016.1.2初出

|

|

当機、A型、B型・・というような型式分けはなく、生産中の改良・変更が行われた生産バッチの番号で区別している。最初の生産型はエンジン上部に7.62mm機銃のバルジがあり、スピナは尖っている。8シリーズから7.62mm機銃とバルジを撤去、23シリーズからスピナが丸くなる。35シリーズから主翼前縁スラットが追加、66シリーズから風防が変更される。そのほか、機首インテイク、ラジエータ、排気管、ラダーも変化。 製作する前にサブタイプを決めないといけない。機銃バルジは機首の修正に邪魔、丸いスピナはYaKみたい、でこれらを避けて、11シリーズあたりとしよう。

後日、マニュアルを入手し、そのデータにより図面を全面改訂。上の記述は旧版のもので現在掲載している図面とは異なる部分がある。改訂図の詳細は最終更新日に記述。

|

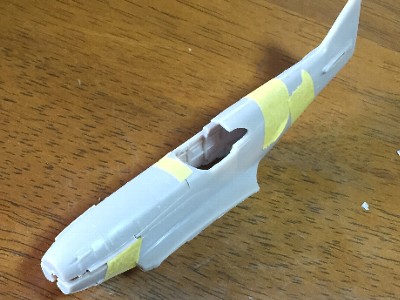

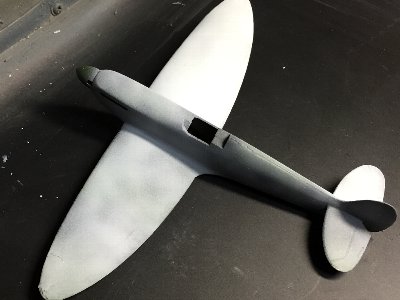

キットオリジナル状態。エンジンシリンダーヘッドの存在感が無く、機首上部が妙に細くて印象が悪い。 |

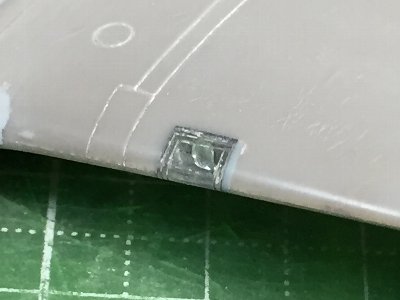

キットのキャノピパーツ(後期型)。上側窓枠部の断面形が角ばってしまっている。実機は滑らかな卵型(図面参照)。 |

ピンボケ御免。後方固定窓を不要キャノピパーツで置き換え。断面形を修正するため、胴体上側接着部を削り、幅を狭める。 |

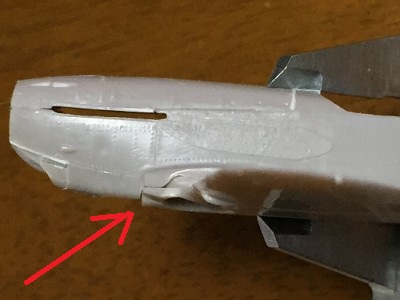

こうして胴体左右を接着すると、結構いい感じだぞ。ところが、主翼を合わせてみると、機首下側に大きな段差ががが(赤矢印)。 |

そこで、キットの分割ラインを生かしつつ、機首を切り離して、下にずらして再接着。ついでに1mmプラバンを挟んで機首を延長。 |

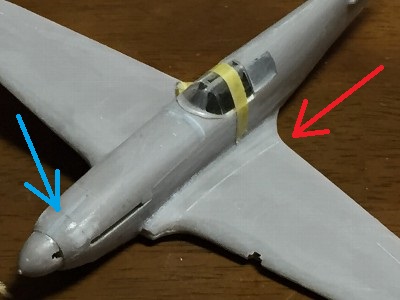

細い機首の修正は、上面パーツ中心線に切り込みを入れ、プラバンを挟んで広げる(青矢印)。 |

|

これで外形修正は終了と思ったところが、主翼を接着してみると、無理な段差修正のせいか機首が垂れ下がった印象で気に入らない。また、フィレットと主翼上面の関係も違っており、パーツ分割ライン(赤矢印)がそのまま屈曲線となっているのだ。 結局、再度主翼を外し、フィレットを後半の一部を残して胴体から切り取り、主翼に接着して平らに削る。胴体は左右に切り離し、機首を上向かせる。 |

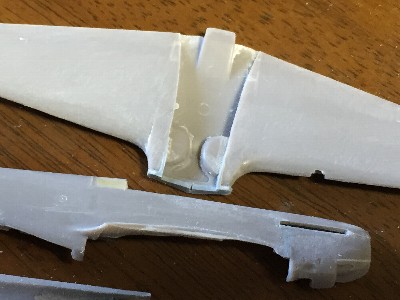

再度、胴体、主翼をバラバラにして、フィレットを主翼側に取り付ける。 |

ようやく胴体、主翼の外形修正が終了。主翼前縁付け根部分(赤矢印)の平面形も修正。 |

|

結果として、胴体側面形はいじらずに、前側の主翼取り付け位置を上げて(=翼取付角を大きく)機首段差を修正するのと同じ。最初からこうすればよかったな。←気付けよ。

|

絞ったプラバンを切り出して外形を削り出す。上はケミウッドの型。胴体に乗せつつ形を整えてから、余裕しろを貼り付ける。 |

胴体との合わせを調整中。意外とてこずる。理由は以下。 |

|

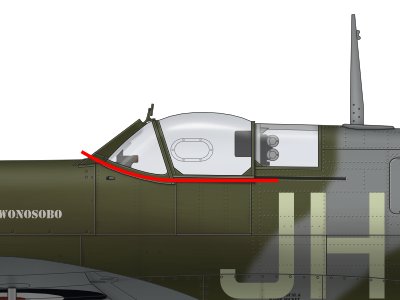

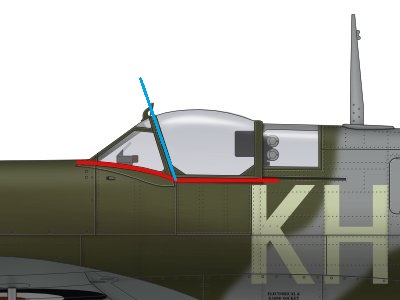

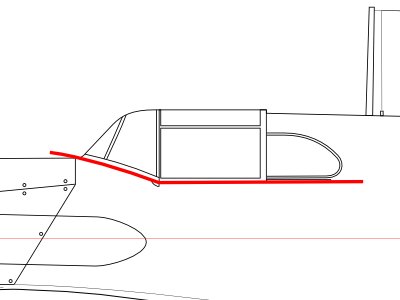

風防下端のカーブを胴体カーブに合わせるのが難しい。下図左のように、風防とスライドフードの側面が滑らかにつながるタイプの機体では、風防~キャノピと胴体との接合ライン(赤線)も滑らかになるのが一般的(例:スピットMk.IやP-51B)。逆に、下図右のように胴体接合ラインが風防とキャノピとの境で折れ曲がるタイプ(例:スピットMK.V後期以降、タイフーンなど)は風防面とスライドフードのガラス面も折れ曲がる(水色の窓枠のところが折れ線となって面が折れ曲がる)のが普通だ。 |

胴体との接合ライン(赤線)は滑らか。風防側面とスライドフード側面も滑らかにつながる。 |

接合ラインが折れ曲がると窓の面も折れ曲がるのが一般的。 |

|

しかるに、本機では風防とスライドフードの面は滑らかなのに(←写真の印象。確証なし)、胴体接合ラインは下画像のように折れ曲がっているという、あまり例のない形状。このあたりが当初は見えてなくて、風防と胴体の断面形状(とくに曲率が重要)をつかみきれてなかったのだ。 |

|

|

風防前方の胴体の肩を盛り、さらに風防を削り合わせる。大体擦り合ったところで、全体形のチェック。イメージをつかむために窓枠やパネルラインをエンピツ描き。 |

|

|

風防と胴体の断面曲率の追補。前回記述したような接合ラインになるためには、下画像で胴体の赤丸付近の曲率が大きく(つまりこのあたりの面はかなり立っている)、風防の青丸付近における前方に丸まっていく曲率と同じくらいになる必要がある。この結果、胴体上部の断面は、側面が立って頂部が扁平なカマボコ形になる。 |

排気の耐熱板も面倒な形で、マシンが重宝する。エルロンは位置決め用。無くてもいいけどあると便利。 |

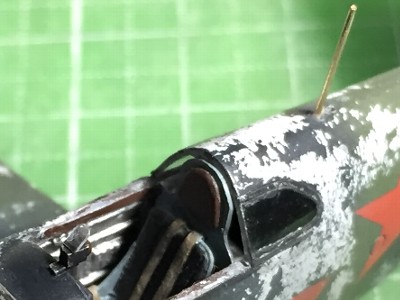

窓枠は0.3mmのダブル針。後方窓はもっと狭い方がよかったな。 |

|

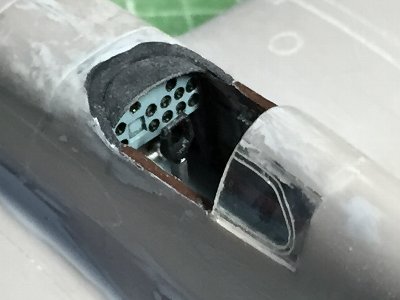

内部の塗色がこれまた不明。実機写真の印象や現存La-5の胴体から、側壁は銀色のようだ。計器盤はかなり明るい。側壁の上縁には革のクッションがある。シートの金属部、背部防弾板、床板の色は全く不明。 まあなんかソ連機っぽいかな、ということでSaab B-17の下面色で塗る。皮革部、ベルトの色も想像で。 |

シートの座面はキットパーツを使い、あとは0.3mm(白)、0.5mm(グレー)のプラバンで。 |

色を塗って置いてみる。後方窓内側が掃除できなくなるから、まだ固定しない。 |

|

|

操縦桿はキット。上部の輪っかを細く削る。右端はキットの防弾板。シートの背板が一体化している。 |

計器盤、操縦桿をコクピットに接着し、プラバンのグレアシールド(実際は胴体外皮の一部)も取り付け。 |

|

|

ハイテク・マスキング・テープは、丸刃のデザインナイフで押し切るようにカットする。こうすればフリーハンドでも失敗しないぞ。 |

できあがり。中のライトはアルミ板。 |

|

|

スジボリも概ね終了。ま、パネルラインが少ないからねえ。 |

下面もスジボリ。 |

|

|

プラバンのインテイクリップを貼り付ける。やや上反角がつくが、主翼上反角よりは小さい。横から見ればわずかに下を向く。 |

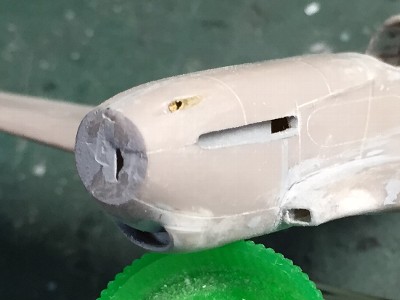

周囲を整形。塗装までには、もう少しブラッシュアップが必要だな。機首上面の12.7mm機銃発射口は真鍮パイプ。 |

|

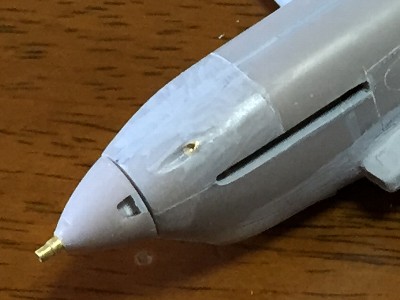

続いてプロペラまわり。スピナとカウルのラインがスムーズにつながるようにカウルを削って微調整。スピナの外形はいいので、こちらはいじらず。プロペラブレードはこの手のキットにしてはよく出来ている。先端を少し尖らせ、不足気味のヒネリを意識しながら薄く削る。ブレードって、先端から根元に向かって均一に厚くなるのではなく、ラッパ状に根元近くで急に厚くなる。これと、ヒネリの相乗効果により、見る角度によっては中心から1/3付近が最も細く見える。このあたりを意識しながら削る。 |

スピナを工作。プロペラ軸機関砲は0.9mmと1.3mmの真鍮パイプ。 |

上1枚を整形。丸印付近を中心に厚みを抜く。当該部の裏面では前縁側を多く削ることで、ヒネリが再現される。下はキットのまま。 |

|

その他、スジボリの残りや、小物パーツ取り付けをちまちまと。以下画像で。 |

パネルのファスナなどをスジボリ。これは0.3mmダブル針で。プロペラ軸は真鍮棒。中心と垂直を厳密に出すのに、何回もやり直し。ヘタレや。 |

オイルクーラーインテイク近くの小穴をあけたり、オイルクーラーフラップをつけたり。 |

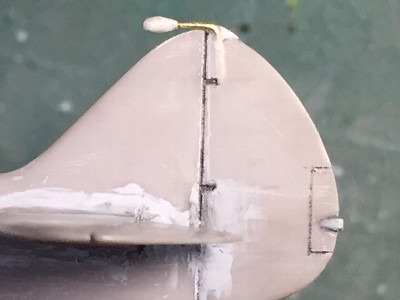

マスバランスは、0.4mm真鍮棒に瞬間をつけてプラ粉に突っ込む。 |

インレタでエルロンのリブ表現。デファイアント同様、1本ずつ貼っていく。 |

|

|

インレタの細線が底をつき、ラダーはサフでリブ表現。エレベータはインレタを貼ったものの、トーンを合わせるため、上からサフの線を引く。 |

エルロンも同様。 |

12.7mm機銃発射口をやり直す。中心線寄りに移動し、カウル表面からより突出させる。ロボで切ったテンプレートで境をスジボリ。 |

機銃口できあがり。プロペラはピッチを強めてスピナに接着。この角度だと根元から1/3が最も細く見えるね。 |

機首のイメージが似てなくて原因を探し、下顎が前に出過ぎてることに気付く。リップの下辺を2mmほど後退させて修正。ファスナは#3たまぐり。 |

キャノピと胴体の隙間を埋めるため、キャノピの接着部にセロテープを貼り、隙間に溶きパテを流す。 |

|

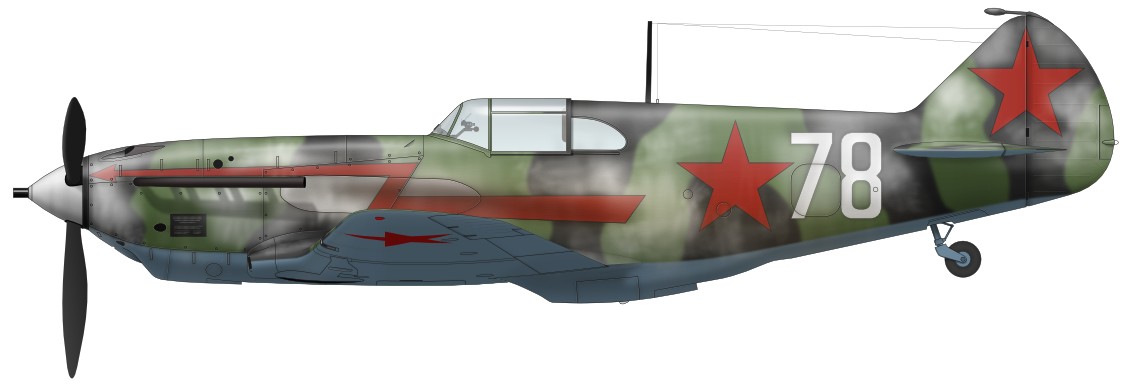

ところが、一般的な11シリーズあたりのLaGGの迷彩パターンと違うようで、どうにも違和感。また、主尾翼は示されてない。そこで一般的パターンをベースに想像力を駆使して作図したのが下画像。右舷機首は一般的パターンと違うが、写真ではどう見てもこうにしか見えないので。逆に左舷機首は写真の第一印象と違うが、冬期迷彩の残りでそう見えるのだと都合よく解釈して一般的パターンとする。なお、66シリーズなど後期になるとまたパターンが違ってくる。 先のサイトによると、当機は胴体上部の12.7mm機銃は左右2丁の装備とされており、確かにカウル右舷にもガス排出穴がある。ただ、機銃口自体の存在はよく分からず(それらしく見えるのは左舷のもとの思われ)、排出口だけをもって2丁ありと決めるのも勇気がいる。したがって作品は1丁で。まあ、もう1つ作るのが面倒でもあるわけで。

ということで、調色。ブラックは白30%混のセミグロスブラック。グリーンは#303グリーンFS34102に少量の#15濃緑色(写真の印象でちょい青味を加える)。グレイッシュブルーは以前作ったサーブB-17下面色に白少量と極微量の青を加える。結果的に#74エアスペリオリティブルー、#335ミディアムシーグレイ、GX1白を5:4:1くらい。マーキングの赤はP-40Lで使用したもの。#332サンダーバーズ赤、#114RLM23、#58黄橙色、#13ニュートラルグレイが3:3:2:2くらいかな。白は黒5%混。

|

実機の上面のボケ幅は割と広く、作品はフリーハンドで。作品はちょい広すぎ。 |

下面色との境界はMrペタリ。 |

マーキングはロボでシートを切る。まず位置決め。その後、白、赤と吹く。 |

赤の色調がダル過ぎるかな。もうちょいビビッドでもよかった気が・・・。マスク境の段差を削るため、フラットクリアを吹く。 |

|

ダルな赤は、このところ英軍機ばっか作ってた影響だな。さて、迷彩塗装はこれで終わりではない。次はお楽しみ冬期迷彩だ。

|

Mrシリコーンバリアーを直接カップに注いでエアブラシ。希釈の必要なはい。普通に塗装する感覚で1回塗りくらい。 |

次にタミヤアクリルの白をアクリル用シンナーで溶いて吹く。右舷はしっかり、左舷は薄め&ムラありにしてみる。 |

乾燥後、水をつけた歯ブラシなどで擦ったり叩いたりして白を落とす。クリアコートの右舷はくっきりきれいに落ちる。一方半艶の左舷は白が薄く残る感じ。 |

冬季迷彩がほとんど落ちた状態とすべく、アルコールをつけた綿棒で拭く。作品はこの感じにしたいところ。 |

|

実験結果は上々。ヘアスプレーより扱いやすい感じ。戦車のヘアスプレー落としの際に発生したヒビ割れもない。下地の艶は重要。剥がしやすいのは艶有り。白が残る艶消しも面白い効果。好みで選べばいいだろう。で、いよいよ本番。 |

クリアを吹いてマーキングをマスク。少々ズレても問題ない。 |

実験と同じようにシリコンバリア、アクリル白を塗装し、マスクをはがす。白の塗装厚さはランダムにする。 |

まず、ちょっとだけ剥がしてみる。歯ブラシと油彩用の筆を使い分ける。これはこれで普通の冬季迷彩としてはいいんじゃない? |

もうちょい落とす。 |

さらに落とす。 |

さらに落とす。当初目標は寿比人君ぐらいだけど、これはこれでいいような気もするし。アルコールを使ってぶち壊すのも怖いしで。 |

白と下地とのコントラストが強いのがちょい不満で、極薄の白(落ち残り)と黒(汚れ)をランダムに吹いてトーンを弱める。 |

反対側。部分的にウェザマス白を付属のスポンジで擦りつけたり。当初、ダル過ぎと思った赤は、落ち着いててイイかも。 |

|

補足。パネルライン沿いなどは、ピンセットの先などでガリッと剥がす。歯ブラシは、思わずいきなりどばっと落ちたりして、落とし具合のコントロールがやや難しい。ピンポイントで落とすときは綿棒もいいぞ。下面はとくにマスクなどせず、はみ出た白を落とすだけ。アクリル白の吹付厚さは落としやすさに関係する。もちろん、薄い方が落ちやすい。 さて総括すると、シリコンバリア落としの冬季迷彩、自分としてはインパクトがあって、結構イケてるんじゃないかと思う。逆にインパクトがありすぎて、ちと下品かな。迷彩にしか目が行かないという懸念もありで。いずれにせよ、面白い技法でもう少し追求してみたい。落としの一枚目画像のような上品な冬季迷彩もやってみたいし、日本機の剥げチョロもいいかな。

|

脚柱とカバーはキットパーツ。カバーを薄く削り、脚柱のごついモールドを削り落として2mmほど延長。キットのタイヤは2回りほど小振り。 |

確証ないけど、カバー内面と脚庫を下面色、脚柱を銀、ホイルをダークグリーンと、他作品で多数派の塗色とする。 |

尾脚はキットパーツを使おうとしたら、引越しで行方不明。探すより自作が早いかと、4mm径のランナーを輪切りにしてルータで削る。 |

プラバンでフォーク(ちとゴツい)、脚柱は真鍮線、トルクリンクは延ばしランナー。 |

そのまま取り付けると脚間隔が狭くなり、脚庫の凹みを外に広げる。アクチュエータも延ばしランナー。 |

車輪部カバー下端の角度が左右で違うがタイヤの陰で見えないからスルー。2つ上の写真でも分かるね。 |

|

補足。玉突きでLaGGに使用のデファのタイヤは、ホイルのモールドなど実機と異なるが、ディテールより基本形状を重視する主義なのだ。トレッドに関しては、初期にはつるつるタイプもある模様。ただしミロノフ大尉機がどうだかは写真の外で分からない。 |

細棒状のアンテナ柱を0.7×0.4mm真鍮帯金で。照準器はプラ細工。シートも接着。 |

キャノピを接着するとよく見えなくなるから見納め・・という程でもないが。胴体内部のゴミを吹き飛ばしたらキャノピを接着。 |

キットの排気管(下)は細くて貧弱。1.5mmプラ丸棒をライターで炙って曲げ、テーパー状に削る(上)。 |

内側の短パイプは基部ごとキットを使う。カウルからの突出具合も慎重に決める。 |

以上で自立。 |

あとはピトー管とアンテナ線、航法灯で、これらはスピとまとめて工作の予定。 |

LaGG-3 (11th Series) flown by Capt. V.P.Mironov of 609th Fighter Aviation Regiment, in early 1942, Kandalaksha ,Murmanskaya Oblast, USSR. |

|

|

|

|

|

sovietwarplanes.comよりミロノフ大尉の肖像を拝借。 |

|

追加のシリーズ35。ま、11の胴体に66のスピナ、スラット、エレベータをつけて、排気管とラジエータ回りを新規描き起こしたのみ。

ところで、インアクションp33のスキーを履いた機体(当該本では23シリーズとされる)の写真は、66と同じように機首が長い。拙作66図面に重ねると機首の長さがピッタリ。風防、排気管、顎インテイクは従来のままで、機首のみが延長。もしかして35シリーズの後期生産型か66シリーズの初期生産型か? |

|

|

|

次に、模型と同じく冬を越して落ちかけの冬期迷彩の状態。ベクター系描画ソフトでは、モケイのように全体に白を塗ってハブラシでゴシゴシするわけにはいかない。サイズ形状がランダムな白の描画オブジェクトを不透明度20%くらいにしていくつも重ねる。 |

|

そして、その翌春以降の状態。右舷の写真がsovietwarplanes.comにある。当サイトの解釈に従い、矢と胴体星は黒とする。ニックネームがブラックアローだからねえ(←そのサイトの記述が正しい保証はないけど)。あえて解釈をすれば、視認性を低めるためか(←機番が目立つぞ)。 |

|

星はやっぱ赤だろ、とするなら、尾翼星との明度差を考慮して下画のようになる。赤星の白色塗料が落ちきれず残り、胴体星と矢のみ塗り直したという解釈ができよう。 |

|

両者をモノクロ変換すると、こんな感じ。一説によると当時のソ連のモノクロフィルムには赤が明るく写るものがあるのだとか。とすれば下画像上段の尾翼星はもっと明るく写るのかも。下段も実機写真の印象に遠くない。

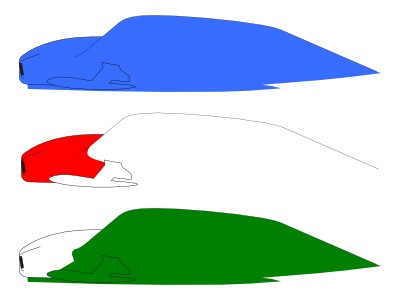

これを解決するため、オブジェクト→マスク→設定の機能をフル活用する。Inkscapeのマスク機能は、モケイとは逆で、マスクと重なる部分のみが画面上に現れ、それ以外の部分は下のレイヤーがそのまま現れる。マスクは下の青、赤、緑の3つを用意する(もちろん実際には白ベタのオブジェクトである)。 |

色塗りや翼下面の陰などは青のマスク、バルジ上面のハイライトは赤のマスク、主翼前縁のハイライトは緑のマスクを使う。 |

できあがり。いつもの3倍に拡大。 |

|

|

| 1 | 世界の傑作機 No.143 ラヴォチキン戦闘機 | 978-4-89319-195-3 | 文林堂 |

| 2 | LaGG Fighters in action aircraft no.163 | 0-89747-634-7 | Squadron/Signal Publications |

| 3 | Aircraft Of The Aces 56 LaGG & Lavochkin Aces of World War 2 | 1-84176-609-7 | Osprey Pubsishing |

| 4 | Wydawnictwo Militaria 249 LaGG-3 | 978-83-7219-249-3 | Wydawnictwo Militaria |

| 5 | Red Stars Soviet Air Force WWII | 951-95821-4-2 | Ar-Kustannus Oy |

| 6 | Red Stars In The Sky 1 Soviet Air Force In World War Two | 951-9035-50-8 | Tietoteos |

|

・LaGG-3 ・ソビエト機塗装 |