マーダーIII M型(タミヤ1/48)製作記

2011.9.24初出

|

|

|

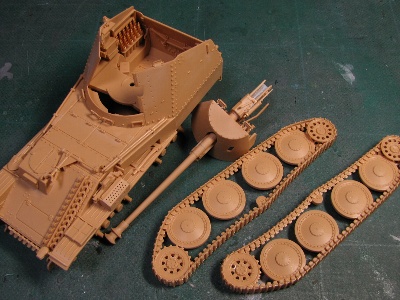

塗装しやすいように、足回りを取り外し可とする。主砲は左右の装甲板より先に取り付ける設計だが、ピンを短く切って後はめする。 |

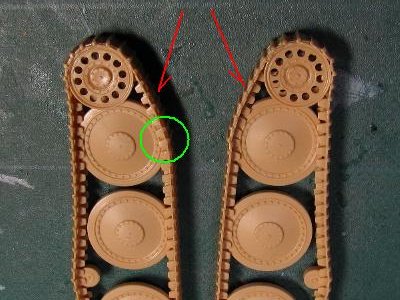

履帯の曲がり具合を調整。赤矢印はたるませる。緑丸は伸ばす(右は未修正)。これらは起動輪側も同様に調整。 |

|

|

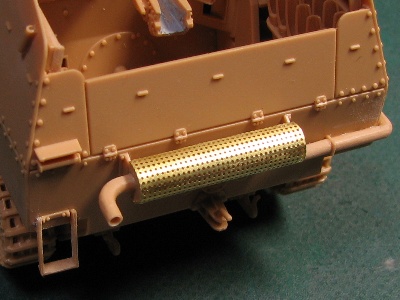

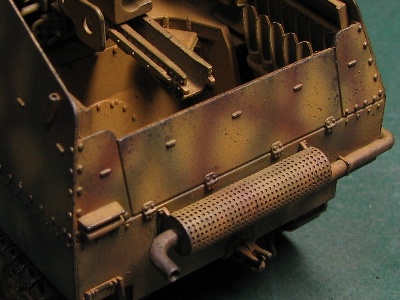

排気管の穴あき板はABER社の「S17 Drilled Plate」を使用。ワンポイントの使用で全体が締まる。 |

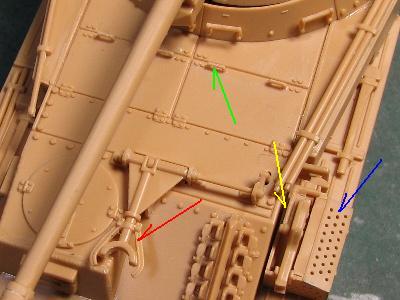

トラベリング・クランプの肉抜き(赤)、箱の穴開け(青)、延ばしランナーの手すり(緑)、ジャッキハンドルの立体表現(黄)などなど。 |

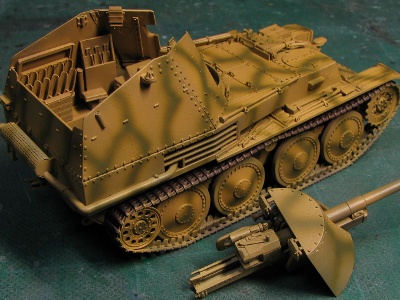

組み立て終了、塗装直前の状態。 |

装甲板の透け防止に自作焼鉄色(黒+赤褐色+銀)を吹く。ここまで徹底的にしなくてもいいんだけど。 |

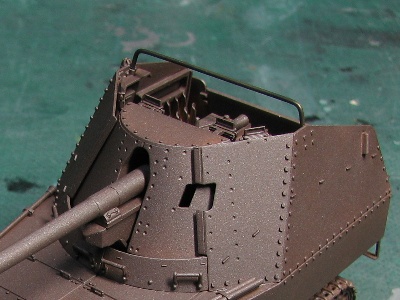

戦闘室上部のバーは0.7mm真鍮線。砲身脱着の邪魔になるので、取り外し式にしておく。 |

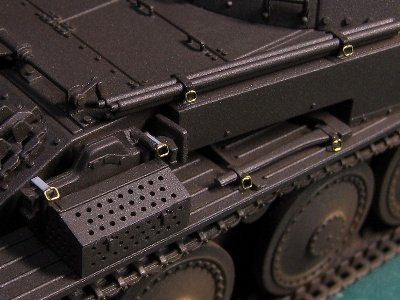

OVMクランプの留め金を0.2mm真鍮線でナンチャッテ再現。ピンセットの先につまんで折り曲げる。 |

折角の工作がよく見えるように外側に接着するが、後で実車写真を見ると、ことごとく内側にある(汗)。 |

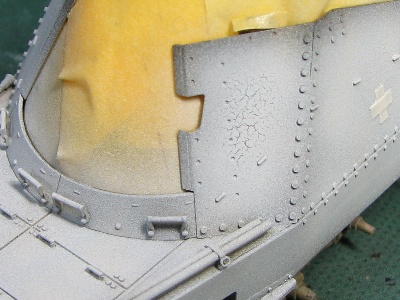

押しピン跡が気になり、パテ埋め。 |

|

|

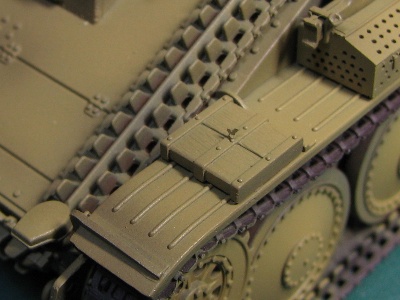

その前に追加工作。フェンダー内側に三角板を0.2mmプラバンで追加。自作ダークイエローで下塗り。 |

ジャッキ台の上に蝶ネジ。多分工作中に外れて飛んでいくだろうけど。 |

自作の色調が気に入らず、クレオス#39ダークイエローのビン生で全体塗装。 |

冬季迷彩の下地なので、暗い方がコントラストがあっていいだろうと考え、エッジにダークグレイのシャドウ吹き。 |

#70ダークグリーンのビン生で迷彩。パターンは適当。 |

0.2mm口径のハンドピースを使ってフリーハンド。 |

#41レッドブラウンのビン生で迷彩。ダークイエローで吹きすぎを修正。さらに極薄のグレイで暗色ぼかし塗り。 |

センスいまいちだなあ。太さが単調。もう少しボケ幅が狭い方がよかったな。迷彩パターンも勉強の余地あり。 |

転輪のゴムは自作タイヤブラック。OVMの金属部は自作ガンメタ+ダークイエローを1:1。木部はダークアース。いずれも筆塗り。 |

履帯は、下塗りと同じ自作焼鉄色。転輪周辺の塗り分けや予備履帯は筆で塗る。 |

ウェザリング・マスターのスス、サビでウォッシング。かなり暗調になる。三色迷彩が最終形ならこれでは暗すぎだ。 |

部分的に暗色シャドウ吹き、チッピングなど施す。履帯と砲身にはエンピツ粉を擦りつける。 |

クローズアップ。予備履帯やOVMにウェザマス@サビのウォッシング。おや、いつの間にか蝶ネジが消えてる。(早っ) |

チッピングにはWEBで覚えたワザ、スポンジを使ってみる(後部ドアのエッジなど)。使用色はタイヤブラック。 |

|

AFVのウェザリング技法には、ヒコーキ模型に応用可能なものがある。スポンジのチッピングは、含ませる塗料の濃度や量の加減に注意が必要だが、なかなか良い感じに仕上がる。これはかなり使えるぞ。銀ハゲチョロとか、チョーキング層が剥がれたチッピングとか、ウォークウェイの汚れ表現とか。

ということで、近所の店で一番安いヘアスプレーを購入。その時点では情報がなかったのだけど、購入後に最新のMG誌を立ち読みしたら花王ケープ、無香料でハードがいいとか。早く言ってよ。で、缶スプレーの要領でモデルに満遍なくしっかり吹き付ける。乾燥したら、タミヤの水性アクリルのフラットホワイトをエアブラシ。水性塗料の扱い方はよく知らないので、希釈は水で。ところが、塗料が乾くと厚めに吹いたところにヒビ割れが発生!!こんなこと雑誌に書いてなかったぞ!! |

ギャツビー・ヘアスプレー・スーパーハード・微香性。これが一番安かったけど、何か? |

なんと、ヒビ割れがががが・・ (時間差で出るので、要注意) |

|

気を取り直して、白の剥がしだ。雑誌のとおり、水をつけた歯ブラシで擦る。初めのうちは剥がれないが、塗膜が水を含んでくると、「ぺろっ」と剥ける。ただ、そのあたりのコントロールは意外と難しく、剥がれないぞとゴシゴシ擦っているうち、ある瞬間にどばっと剥がれてしまう。水性塗料の塗膜厚と剥がれやすさも関係があり、薄いとこほど早く簡単に剥けるみたい。 |

剥がしは案外難しいぞ。防盾のあたり意図に反して剥がれすぎ。それはそれでドラマチックという見方もできるが。 |

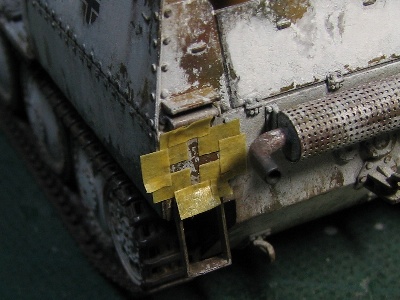

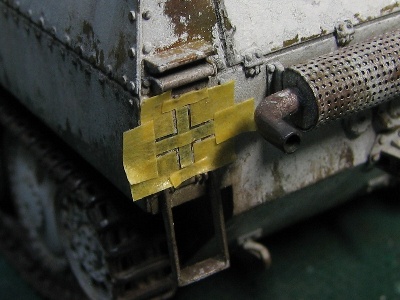

国籍マークはキットデカール。ヘアスプレー、白塗装時にはマスキング。 |

|

ということで、結果はいまいち不本意な出来。お風呂に入って出直していただく。ところが、これで白がきれいに落ちるかと思いきや、ヘアスプレーが十分に回っていないところなどは塗料が残る。まあ、どうせまた白を吹くから大きな問題はないけど。 |

石けん水につけてゴシゴシ。 |

雪解けの風景みたいだな。 |

|

こんどはヘアスプレーをカップに取り、エアブラシで吹き付ける。希釈の必要は感じない。ヘアスプレーの薄い部分は剥がれづらいことが分かったので、剥がしたい部分にはしっかり吹く。ドライヤーで乾燥させ、タミヤ水性の白を吹く。注意して薄く吹いたつもりが、またもヒビ割れ発生(←学習しろよ)! 今度はそのまま続行。続いて剥がし。今度は歯ブラシでなく油絵用の腰の強い筆を主に使い、水をつけて時間を置き、ふやかしてから、慎重に筆で擦っていく。 |

2回目の挑戦。 |

あまり変わらないか。 |

|

履帯、転輪周囲はマスキングをサボったため白塗料が飛び散っており、ざっとぬぐってから筆塗りでタッチアップ。その他、ウェザマスで雨で流れた汚れを加えたり、凹部にスミイレしたり。排気管には、乾いたパステル粉、エンピツ粉などまぶす。車体下部を中心に水溶きウェザマス各色で泥汚れ。部分的に、スポンジに付けて点々とはねた泥の表現。 全体を見て、バランスの修正。白塗装のヒビ割れたところ、剥がれすぎたところを面相筆で水性白のタッチアップ。これでヒビ割れも随分修復できる。見方によっては、現地塗装作業の荒々しさが表現されたともいえるかな。また、塗装面を乾燥後に硬いもので引っ掻くと「ぱりっ」と塗膜が剥がれる。エッジや面の単調な箇所などに適宜施す。 |

最終形。白塗装面も微妙に変化しているのだ。 |

転輪のゴム、履帯は筆塗り。 |

こちら修復前。 |

修復後。 |

|

車体後部のデカールがマスキングテープで剥がれたので、手描きする。このためにエアブラシをセッティングするのが面倒で筆塗り。後部のステップは、キットのプラパーツを引っかけて曲げてしまい、0.6×0.3mm真鍮帯金で作り直す。「コ」の字に曲げるには、ヤスリで溝を切って、曲げてハンダで補強。上部には接着用の足を付けるが、「廿」字形に帯金をハンダ付けして不要部を切り取り、横から見て「Γ」形にする。車体にはバイスで穴をあけて接着。イモ付けでなくなり、接着強度はばっちりだ。 |

国籍マークを手描き。 |

黒を塗り、次に白のマスキング。 |

後部のステップ。左は試作品(途中まで)。 |

できあがり。例により黒でなくタイヤブラック。でも白背景では黒に見える。デカールも同色でタッチアップ。 |

|

|

|

|

|

|

|

完成したモデルを白いベースとグレイの背景(雪原と曇天のつもり)で撮影し、モノクロ変換してみる。当時の記録写真にあるようなトーンバランスになったかなと自画自賛。記録写真の冬季迷彩って、ジャーマン・グレイの上に白を被せたような明度バランスに見えるのだよね。今回3色迷彩の上の白だけど、ベースを暗めにしたこともあり、記録写真のように見えてくれて狙いどおり。 さて戦車シリーズ、今回も楽しんだ。次は連合軍@西部戦線あたり行こうかな。おっと、しばらくF6Fに専念するか。 |

|

|

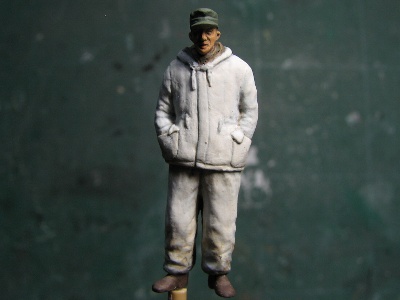

次に防寒服を着た胴体の形にファンドを盛る。翌日ほぼ固まったらナイフ、彫刻刀、ペーパー等で削る。ファンド盛りと翌日の削りの工程を2、3回繰り返し、途中で腕とフードを追加。さらに盛りと削りを何回か繰り返す。初めのうちは服のシワが上手くできないが、既製のフィギュアのシワ表現を真似たり、本物の写真を見ながら盛り削りするうち、コツも分かってきて、なんとかタミヤ製フィギュアのレベル程度にはなったかな。 盛り重ねたところが剥がれやすく、陶芸教室で粘土を水で溶いて糊にしたのを思い出し、ファンドを水で溶いて、糊や溶きパテがわりに使う。ファンドはべとつかず、サクサク削れるのでこういう造形には使いやすい。反面細かい切削作業中にぽろっと割れたり、切削面が毛羽立ったりというところが不満。こういう点はエポパテの方が優れるか。 |

左、タミヤのアフリカ兵。身長158cm。右、スクラッチの芯。身長180cm。 |

盛り削りを3回ほど繰り返した状態。服の縫い目のディティールを入れると実感が増す。 |

記録写真と較べると、ちょっと膨らみが足りないかと、薄くファンドを盛る。キットは顔がのっぺりしてるので、切り出し刀で彫る。 |

大分それらしくなってきたかな。マーダーと並べてみる。上からベルトを締めていることが多いが、そうでないこともある。 |

ポケットのフラップ、フードとウエストの紐を追加。シワの形も整える。防寒服のディティールはバリエーションがあるようだ。 |

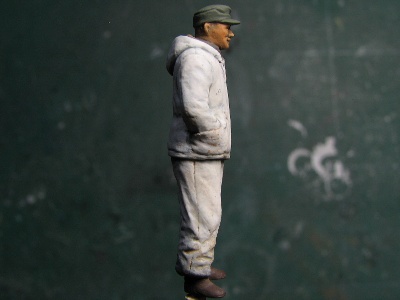

後から。お尻のだぼだぼ感がポイント。靴がいまいち不満。小振りな靴をラッカーパテで拡大。 |

膝の曲げ、背骨のS字カーブがポイント。 |

製作中にこんな画像を入手。背景はパンター戦車。この雰囲気を製作中のフィギュアにも盛り込む。 |

スクラッチ完成。初めてにしては、割と自己満足。防寒服は、やりやすいというのもあるけど。 |

こちら側からの姿が気に入っているのだが、ベースに配置すると車両の陰で見えない。残念。 |

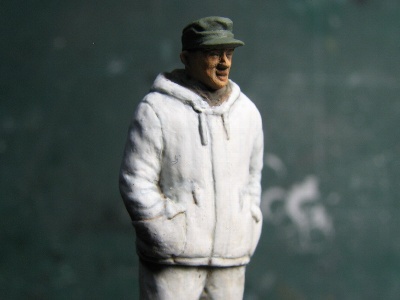

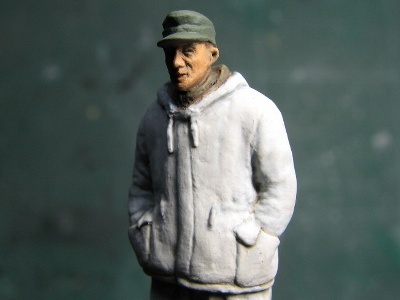

最初にシャドウ(+ブラック・グレイ)をきつめに入れたら、白を塗り重ねてもなかなか明るくならない。反省。 |

肉眼では気にならないが、写真だと紐の太さが目立つ。ピンバイスで穴を開けて糸はんだを植えればよかったかも。 |

彫刻刀で顔を彫ったので、前回アフリカ兵より塗りやすく感じる。顔の左側はなぜか悪人面。 |

アップだと、お肌の荒れが目立つ。このあたり今後の課題。帽子のつばの内側も削るべきだな。 |

|

|

轍っぽく描き込むが、なんか実感不足。 |

さらにテクスペ粉雪を盛り付けたり、泥色を塗り込んだり。 |

|

|

|

|

|

|

|

飛行機への応用。冬季迷彩や銀はがしが一般的な使い道だが、下塗りと上塗りをごく近い色調にして、一種のグラデーションのようにするというのもアリかな。下塗りをやや暗調にして、パネルラインシャドウ吹きのような感覚で剥がすとか、逆に下地をやや明調にして、剥がして退色風味にするとか。どなたかやってみない?

まずは汚しのやりすぎ。「実物らしさの追求」から外れた「見た目のインパクト」方向って好きでない。明暗つけすぎのフィギュアも同類。お次は「きのこヴィネット」、戦車より小さいベースってどうよ。ネタの大きすぎる寿司みたいで品がない。空間に詰め込みすぎのジオラマ、詰めれば緊迫感ってもんでもないでしょ。見ていて落ち着かない不安定な建築物、ベース端でちょん切って屋根が浮いてる~みたいな。 以上、あくまで私の個人的嗜好。AFV界の常識(?)とは違うかも。

これで本当にF6Fに専心

|