�}�`���_ Mk.III�i�^�~��1/48�j����L

2012.12.27���o

|

|

�@����ɂ������āA�l�b�g��IWM�i�鍑�푈�����فj�̃A�[�J�C�u�ȂǂŎ��Ԃɂ��Ē��ׂ�B�֗��Ȑ��̒��ɂȂ������B�ŁA�ʐ^�߂Ă���ƁA�����k�A�t���J�Ő�����}�`���_�B�́A�^�~���̃L�b�g�Ƃ͂�����ƈ�����p�����Ă���ˁB�j���ǂ���ɍ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ�Ė��͌�������Ȃ����ǁA�l�ƈ�����͌^����D���Ȏ��ɂƂ��āA�v�`�����ō��ʉ��ł���i�D�̃|�C���g�B����͂�邵���Ȃ���ˁB

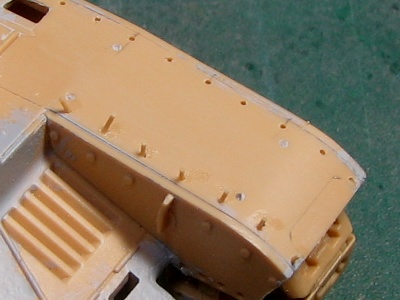

�@�Q��ڂ́A�ԑ̉������ʂƈ�̂ƂȂ��Ă���O���t�F���_�[�������i�摜C�j��藣���A�ԑ̏㕔�ɐڒ����Ă����B�ԑ̉������ʂɂ́A��ɑ����Ƒ��ʑ��b��ڒ�����B����Ǝԑ̏㕔��ڒ�������A�Ō�Ɏԑ̉�����ʂ�ڒ��B�t�F���_�[�����iC�j�Ɩ{���̎ԑ̉������ʂ̊Ԃ̃A�C�h���[�z�C�����ߕ����J�����A�덷��ڗ����Ȃ����̕����Ɏ����Ă������߂Ŏd���Ȃ��B |

��L�g�ݗ��ĕ��@�ŁAA�i�t�F���_�[�Ƒ��ʑ��b�j�AB�i���ʑ��b�Ǝԑ̉����j�̍��킹�͂�����E�E�̃n�Y�����B |

����ł�A�̍��킹���C�ɓ��炸�A���ǃp�e���߂��č�荇�킹�A�������ʃ��x�b�g�͉��������i�[�ōĐ��B������Ă��B |

|

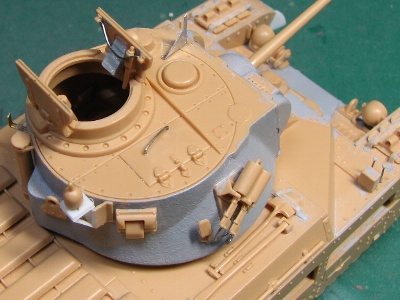

�@���͍��ʉ��̃v�`�����B�t�F���_�[�O�[�̐茇�����v���ނŖ��߁A����ɃI�[�o�[�t�F���_�[�i�Ƃ����̂��ȁH�j�����t����B�ԑ̌���̑����R���^���N�͕t���Ȃ��B�ȏ��9�����g�ݗ��ďI���B���Ƃ͗\�����тƁA��q����ԑ̌㕔�̒lj��������炢�B |

�I�[�o�[�t�F���_�[�̓v���o���ŁB�C�����ʂƎԑ̑O�ʂɂ̓p�e�Œ������B |

�C�������ɂ͐^�J�ы��Ń��b�N�̂ݍČ��B�t�F���_�[���E�̎ԕ����i���ȁH�j�͔������z�ő�`�����Ă���A�����̂ɍ�蒼���B |

|

�@

�@�܂��A�����ł͎ԑ̌㕔�̑����R���^���N�������ԗ��͊F���B���R�ێ��X�e�[���Ȃ��B����Ɏԑ̌㕔�ɉו����b�N��t�����ԗ��������B�Ƃ������A�㕔���ʂ��Ă���ԗ��͊F���b�N�t���B�C�������ɃV�[�g���ڂ����ԗ��͏��Ȃ��A���b�N�݂̂������B�o�b�N�~���[�͂����ɂ������ɉ�ꂻ�������A���ێc���Ă���ԗ����͂��B����̓��f���[�ɂ͊������B�C���㕔�̃A���e�i����o���G����B�Ԓ��n�b�`�t�߂̃X�|�b�g���C�g�́A���u�Ȃ��v�B �@���͓h���B�����I�ȎO�F���ʂ́A�m�F�ł������̂͑O���^�̂݁B���̓h�蕪���́A��܂��ȌX���͂�����̂́A�ו��͎ԗ��ɂ���ėl�X�œ��ꂪ�Ȃ��B�ԑ̌㕔��ʂ̓h�蕪���͕s���B�{���ɃL�b�g�w��̂悤�ȋÂ����h�蕪�����������^��B�O�F���ʂ̈ÐF�͎����ɂ�蒃�n�A�Όn���邪�i�L�b�g�w����Q�킠��j�A���m�N���ʐ^�ł͂ǂꂪ�ǂꂾ���T�b�p���������B����^�ɂȂ�Ɛ��T���h�P�F�ƂȂ�B�ȉ��A�摜��IWM�A�[�J�C�u����B |

�L�b�g�w��h����PHANTOM���B�ԑ̔ԍ����Ⴂ�O���^���B�I�[�o�[�t�F���_�[�ɒ��ځB�����R���^���N�Ȃ��B |

�O���^�̎O�F���ʂ������ꖇ�B�ߊl�����ɌR�̊����f���Ă���Ƃ̂��ƁB�X���[�N�E�f�B�X�`���[�W���[�������B�w�����b�g�͏���i���B |

�O���^�B�ו�����̃t�^�̓X���b�g���B�ꌩ�T���h�P�F�Ɍ����邪�A���ʑ��b��I�[�o�[�t�F���_�[�ɓh�蕪�������邵�A�C���E���O�����ÐF�ŁA�O�F���ʂł���B |

����^�B�E���ו����ꂪ�J���Ă���A�v���[���Ȃ̂��m�F�ł���B�t�F���_�[�O�[�͐茇������B�P�F���ʂ����A�t�F���_�[�O���̂ݐF�Ⴂ�B���т͒������`������Ă���B |

|

�@���B�嗤�̃V���[�}����Ԃ͉ו����ڂ����A�}�`���_�ɂ͉ו������Ȃ��B�t�ɁA���B�̃h�C�c��Ԃ͉ו������Ȃ����A������III���͉ו��E�R�����ځB�}�`���_��III���̈Ⴂ�͐�p�̈Ⴂ�i�����x���Ƌ@����j�����R���낤���A������Ɩʔ����ˁB �@���āA���N���c�肠�Ƃ킸���B�Ō�ɔn���X�V���ĐV�N���}�������Ƃ��낾���B

|

�}�`�j�̂悤�Ȗ_�́A0.3mm�m�����̐�[�ɏu�Ԃ����ăv�����ɓ˂����ށB2��قnjJ��Ԃ��ăi�C�t�ƃy�[�p�[�Ő��`�B�ȒP�ɂł���B |

�ו����b�N�́A�v���o���H�B�ʐ^������ƃo���G�[�V����������A���̔��Ƃ��ǂ��e�L�g�[�ɂł��������B |

�C���܂��ɂ��lj��H��B�Ԓ��p�Ə���H��0.2mm�A���~�B�^�J�����H���ȒP�B���̕��Ȃ���₷�����ǁB |

�h�|�㕔�̍a�́A�����̓X���b�g�B�L�b�g�̃��[���h�͞B���ŁA�������ƃs���o�C�X�Ő[������B |

|

�@�֘A���Ď��Ԏʐ^�B�o�T��IWM�B �@ |

�㕔���b�N�̈��B�O�F���ʂ̑O���^���낤�B�s�N���Ȏʐ^���_�����Ȃ��A�ו��͕s���B |

�����m����ɂ�����I�[�X�g�����A�R�̃}�`���_�B�����̃t�F���_�[�Ƃ��J�E�{�[�C�n�b�g�Ƃ��A�����l�^�Ƃ��Ă͖ʔ����A�C�e�����B |

|

|

��{�h���̓G�A�u���V�B�}�X�L���O���ʓ|�L���B�����h�~�ɈÐF�𐁂��Ă����B�͂ݏo���͕M�Ń^�b�`�A�b�v�B���т���i�Ȃǂ��M�h��B |

�ÐF�E�F�U�}�X�ŃE�H�b�V���O�B�@����莞�ɁA�E���t�F���_�[��̔i�p�r�s���B��2�̊ۂ͐Ԕ������v�炵���j������B |

|

�@�`�b�s���O�ƍ������n�����͂��ꂩ��B

�@�������n�����́A�����̐��n���E�F�U�}�X�̃��C�g�T���h�𑫉��ɂ����Ղ�B���ꂾ���ł͚��������肸�A�ɔ��Z�[���J���[���I�[�o�[�X�v���[�B�`�b�s���O�̓_�[�N�O���C���X�|���W�ł�����ƁB��������������lj����������A����ł������炵���Ȃ邾���̂悤�ȋC�����邵�B���́u�~�߂ǂ���v�͓���B �@�ԑ̌㕔�̉ו����b�N��������Ǝ₵���ăV�[�g��lj��B�}�N�h�i���h�̎��i�v�L����K���Ɋۂ߂ĉ������݁A���ŔG�炵�Č`�𐮂��A�����Ă���n���p�e��h��B�ȏ��95%�����B�c��ԑ̔ԍ���P-51�ƈꏏ�ɃC�����^�����\��B�ԕ����i�H�j�Ƌ@�e���܂��B�w�����b�g�ƃt�B�M���A���Y�������ȁB |

�C���̐Ԕ��т͍��E�^���A�ԑ̑��ʂ͑O���ɂ���B�ԑ̑O�ʂ̐Ԕ��т���͂���B |

�E���ʁB�Q�l�ɂ����ʐ^�̈ʒu���̂܂܂ŁB���b�N�̒��Ɋۂ߂��V�[�g��lj��B |

�C���͊����B�`�b�s���O�͂��������C�s���K�v���ȁB�I�[�o�[�t�F���_�[�����Ȏ咣���Ă���āA����ɂ͑喞���B�\�����тƂ��̌��̃|�[���͖ڗ��̂Ń|�C���g�����lj��H��ł���B���Ƃ͂قƂ�Ǒf�g�݂ł��̐������́A�L�b�g�̏o�����Ƃ�ł��Ȃ��ǂ��Ƃ������Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��B |

|

�@�ŁA���Ƃ��Ă̓J���[�ʐ^�ɏd����u���A�A�����Ƃ肽���B�A���������Ƃ���ƁA���C�g�u���[���g�����O�F���ʂ́A���m�N���ł͓�F���ʂɌ�����͂��B���ۂ���Ȃӂ��Ɍ�����ʐ^�͑��݂���B�����v���Ďʐ^�����Ԃ��ƁA�^�~���h�����PHANTOM���̒��ԐF�̓��C�g�u���[�łȂ��_�[�N�O���[���̂悤�Ɍ�����B�Ƃ͂����A��������T���h�ƃ��C�g�u���[�炵���Z�W��������ʐ^������A���̂�����͑ސF�Ƃ��y���L�̐F�̂Ԃ�i���n���������肦��j�����������B |

�A���̍����̃J���[�ʐ^�B���F�ʐ^�ɂ͌����Ȃ����E�E�܁A���Ȑl�����邩��B�l�b�g�ŏE�������ߏo���s���B |

�Čf�APHANTOM���B���ʐF�̓T���h�A�_�[�N�O���[���A�_�[�N�u���E���ł͂Ȃ����ȁH�@�Ԕ��т̈ʒu�ɂ����ځB |

|

|

���C�g�����ɗ������܂Ȃ��悤�ɐL�������i�[�̑������A�X�W�{������UV�N���A��\�ʒ��͂Ő���オ��悤�ɐ���B |

���t���Čy���E�F�U�����O�B��O�̖_���ז��ɂȂ�̂ŁA���O�����ɂ��Ă���B |

|

�@�Ƃ�����A�y����Ő���ł����B�^�~���̃L�b�g�́A2���킳�ꂽ�̂͂��Ă����A���ɂ͈�X�g���X�Ȃ��A����ł��ċɂ߂č����Č��x�Ȃ̂͗��B�V�S�ȃ}�j�A�����ɁA���i�I�[�o�[�t�F���_�[�Ƃ��ˁj���c���Ă���Ă�̂��S��������H�H �@���āA48���V���[�Y�A�܂��܂������B���������ōŐV�L�b�g�𗿗�����\��B

|

|

|

|

|

�@�Ƃ���ŁA�^�~����1/48�t�B�M���A�͐g��33�`4mm�i48�{����160cm���O�j���命�������A����HP��ł͖�37mm�ƕ\������Ă���i48�{��178cm�j�B������Ȃ�ł��A�R�͂����Ȃ��Ǝv���Ȃ��B�m��Ȃ��l���x����Ă��܂���B37mm�Ə����Ȃ�A���i��37mm�ɂ��Ă���B |

����͐j�������B�g�������łȂ��A�������L����B |

�~���v�b�g�����x��������B33mm�̂�������ƎB�e�B�u���ł܂����C�ĂԂ˂�v |

����ɉ��x��������B��⏬������ɗn���p�e��h���Ċg��B�ǂ�����Ă��A���������������ۂ��Ȃ��Ă��܂��B |

��Ԃɏ悹�ă|�[�Y�m�F�B |

�t�@���z�œh���B��@�A�g�p�F���́A����܂ł̍�i�Ɠ��l�B |

�������ł����̂��s�����B���`�A�h��Ƃ��ו��̏o�����C�}�C�`���ȁB |

���́A�|�P�b�g�̃t���b�v�ɁA0.3mm�v���o�����g�p�B�������ݐڒ��܂������Ղ�h�z���ď_�炩������B |

�A�b�v�͂��Ƃ��т����B |

|

|

�ł͐É��ŁB