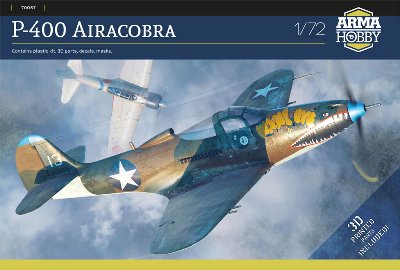

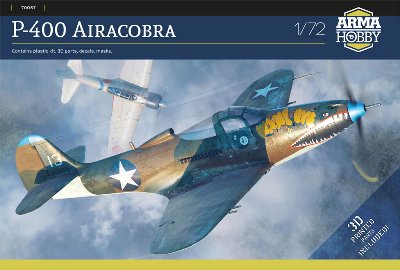

ベル P-400 エアラコブラ 1/72 アルマホビー 製作記

2024.4.11初出

|

|

製作コンセプトは、基本素組みで、コルセアとサンダーの箸休めに、ゆるゆるまったり作る。マーキングは、キット指定から選ぶ。とはいえ、完全素組みでは面白くないので、ワンポイント手を加え、ささやかに個性を主張したい。 今回、図面は作成しない。キットのアウトラインがいいときは、図面を描く必要がない、というスタンスなので(例外あるけど)。3DPは、ベルト付きシートくらいかな。

さらに、美点として強調したいのは、主翼の部品分割だ。キットは、単純な上下分割で、それなのに後縁が非常にシャープ。よくあるように、エルロンを上下一体として下面のエルロン境で分割されると、そこがキレイに工作できず、余計な手間がかかって困るのだ。厚くなったエルロンにはヒケも出来るしな。タミヤには、早くその分割方法を止めてもらいたいものだ(翼端別パーツもね)。 あと、P-400では機首の機銃口付近が3Dパーツとなっている。この合わせが驚異的に良い。「同じデータだから」というが、単純に同じデータなら、プリント時の痩せ、太りでこうはピッタリ合わないはず。慎重な調整がされているものと推測する。 以上、貰ったからという訳ではないが褒めちぎったところで、私の好みでは「できればこうしてほしかった」も書いておこう。同社のいつものスタイルで、凸に盛り上がるキャノピのフレームが、ややごつい。私は、ハセガワのような表面がフラットで凹スジボリが好み。いつもお願いしてるのだが、なかなか実現しない。ひょっとして、ポーランドの金型事情でハセガワ的表現が難しいのかな? それと、別パーツとなっているエレベーターとラダーは、接着シロが少なく、強度的に弱い。粗忽な私は、製作中に破損してしまうだろう。ここは無理せず一体パーツでよいと思う。また、エレベーターとラダーのリブ表現が、ちょいオーバー。一方、同じ羽布貼りのエルロンではリブがなく、バランスを欠く。ここは、どちらも疾風のような表現でよいと思う。 ということで、あれこれ書いたが、結論は「買い」だ。(って、お前はアルマの回し者か→はい、その通り)

完全にモールドを削り落としてからスジボリすると、フレームの位置決めが厄介。モールドのあるうちに、フレームの隅をスジボリすれば、位置は決まる。ただし、それだとフレームの幅が太くなる。そこで一考。片側のみスジボリしてからフレームを削り落とし、もう片側はそのスジボリをガイドにすれば、問題解決だ。以下画像で。 |

キットのキャノピ。画像はネットで拾ったもの。フレームの表現に注目。 |

フレームをガイドにエッチングソーでスジボリ。後半上部は機体中心線に合わせるため左右ともスジボリ。 |

スジボリを一旦セロテープに写し取って、その形にカッティングシートを切り、それをガイドとしてダブル針でケガく。 |

コンパウンドで磨いて出来上がり。正面窓下方の防弾板は、邪魔なので削り落とし、あとでプラバンで再生する。 |

|

補足。スジボリを写し取るには、セロテープを貼って、ケガキ針でスジボリをなぞる。それを黒いカッティングシートの上に貼ると、ラインがクッキリ見える。これ今回の新たな発見。これまでは、マステに細ペンで描いていた。これだと正確さ、精密さに欠けるのだよね。 胴体およびドアとの境のフレームは、上記方式ではなく、ダブル針の片側をパーツのエッジに引っ掛けて彫る。以下個人的メモ。胴体境:0.8mm、ドア境:0.6mm、正面上:0.4mm、正面左右および天頂:0.3mm。

つまり、普通にコクピットを挟んで胴体左右を接着し、キャノピを乗せ、ドアを外からはめると、たぶんドアと胴体とキャノピの3つを段差無くキレイに接着するのが難しくなる。(やってみると杞憂かもしれんが。でも、うっかりドアを中に押し込んだら、どうやって外に戻す?) そこで、左舷は閉じ、右舷は開くことにする。これなら、左舷ドアを押し込んでも、中から押し出してやればいい。片方開くことで、モデルに動きが出て、見栄えもいいだろう。人様の作品もこのパターンが多い。考えることは一緒だね。ただ、もし左右とも閉じて作って、かつ段差ゼロの作品があったら、その作者は「凄腕」。一見地味だが、実は超高難易度工作をキメてることを覚えておこう。 ついでに、左右閉じるなら私はこう作る、という方法を思いついたのでご紹介。ドアの窓部分を切り離し、先にキャノピパーツに接着する。ドアの下半分は先に胴体に接着/段差修正する。あとは普通の飛行機キットのように、胴体にキャノピを乗せ、合わせ目を処理する。このとき、ドアの窓の境ギリギリでカットすると、切断面が窓越しに見えてしまうから、0.5mmほど離してカットする。内側に切断線が見えてしまうが、キャノピ越しならあまり目立たないだろう。 方法その2:コクピットパーツを胴体左右接着後に下から後はめ出来るように加工しておき、胴体左右、キャノピ、左右ドアを接着。合わせの調整、段差消しの後、コクピットを組み込む。ただし、後はめ可能かどうかは未確認。少なくとも前脚収容部と一体に組んでしまうと無理だろう。床、後方フレーム、後方デッキを別にしておいて、後ろからはめればいけるかも。 方法その3:片側(両側でもいいけど)のドアの窓をくり抜いて「窓開け」状態にする、って手もあるな。 製作はもうちょい進んでいるが、初回ここまで。

この色は、コクピットだけでなく、脚柱や脚カバー内側にも塗られたそうな。そこで、当時のカラー写真を眺め、「えいやっ」とC340フィールドグリーンFS34097のビン生に決める。→その後発見したカラー写真だと、もっとオリーブドラブに近いかも。ま、いいや。 組み立ては、キットそのままストレート。とてもよく出来ている。照準器、操縦桿、座席は後で取り付ける。 |

コクピット出来上がり。内部色はぺぺっと筆塗り。計器盤はキットデカールの貼りっぱなし。 |

コクピットと前脚収容部とオモリが一体となる。鉄球もキットに含まれる。素晴らしい。 |

|

コクピット後部のデッキは、このとき一緒に組み込むことになっているが、取付ガイドを切り落とすと、あとで下からはめ込むことが可能となる。窓掃除できるように、あとはめにする。 |

胴体左右接着。ヒケないように上面のみ瞬間を流して接着。その他は流し込み系で。デッキは後付けする。 |

一体の水平尾翼と3DPのガンカバーも接着。 |

|

水平安定板とエレベーターは別パーツ。これは0.3mmの真鍮線を左右2箇所ずつ打って、瞬間でしっかり接着する。それを避けるなら、塗装まで別パーツのままにしておいて、最後に接着するしかないかな。ガンカバーの合わせは驚異的に良い。ごく少量の瞬間で接着する。

|

キャノピとドアを接着し、それらと胴体をツライチに削り合わせる。そこで気付く。ドアの窓枠が少々太い。無視するか・・ |

やはり気になるので、ドアの窓枠を削り落として、新たにスジボリすることに。 |

スジボリには、カッティングシートをマシンでカットしたガイドを使う。 |

スジボリ終了。少々ガタガタしてるのは技術の限界。気にしないことにする。 |

|

アルマのキットは、キャノピが鬼門だな。

エルロンのタブは、内側がトリムタブ、外側はサーボタブ(エルロンと反対に曲がり、操舵力を軽減する。バランスタブとも)。このサーボタブを装備した型式は、エレクション&メンテナンスマニュアルに限定列挙されており、その中にP-400は含まれない。なお、一部資料は、左右でタブの数が異なるものがあるが、それはない。両側2つか両側1つのどちらか。 水平安定板、垂直安定板の断面は、参考文献-4の補修マニュアルに図がある。図中にスケールがあって、それで測ると、水平安定板は内寄りのヒンジの断面で厚さ3.6インチ程度。1/72なら1.3mmで意外と薄い。キットの厚さは正しい。垂直安定板は下側のヒンジの断面で厚さ5インチ程度。1/72なら1.8mm。こちらもキットは正しい厚さ。先端はP-47ほどではないが、尖り気味。同時代の米陸軍機には、他にも尾翼先端が尖っている機体がある(P-40、P-47)。流行ってたのかな? |

E&Mマニュアルの記述。エルロンのリブ配置も分かるね。タブはラミネートされたフェノール樹脂製だって。 |

垂直安定板の図。リブの配置も分かる。実機写真を見ても、先端は尖り気味。 |

|

|

デッキを接着。先にはめ込み、要所に白フタを流す。サラサラ系は思わぬところに流れるので、ちょっと怖い。 |

1mmプラバンの補強桁を接着しておく。上反角を保持し上下の潰れを防ぐ。脚庫の筒抜け防止にもなる。 |

主翼を接着。垂直安定板とラダーも接着。早くも士の字。 |

話は前後するが、キャノピは磨いてある(写真撮ってなかったのじゃ)。内側には汚れ防止のスポンジ。 |

キットのファスナの凹穴は、#3たまぐりを打って〇モールドに。スジボリは、ケガキ針とエッチングソーを使い分けて深く彫る。 |

ラダーは、2カ所(矢印)に0.3mm真鍮線のピンを打って接着。リブのモールドは削り落とす。垂直尾翼前縁を尖らせる。 |

エレベータもピンを2カ所。薄いので上面にピンが見えないように、少し下に打つ。同様に、リブのモールドは削り落とす。 |

P-400のエルロンのタブは、左右とも1つだけ。外側のモールドは瞬間で埋める。 |

|

重箱の隅。主翼フィレットの主翼との境、尾翼フィレットの垂直/水平尾翼との境にもリベット(というか取り付けネジ)がある。キットでは抜きの都合で省略されているので、たまぐりで追加する。

実機写真では、防弾ガラスが無いように見える。しかし、マニュアルにはちゃんと明記されている。イラストやフライトマニュアルのコクピット内部の写真を見る限り、正面ガラスを兼ねた湾曲した防弾ガラスに思えるがどうだろう? また、パイロット後方にもカマボコ形の防弾ガラスが取り付けられる。1/48以上なら、再現するといいかも。 |

これがその編隊灯。色は青。RAF601Sqn所属(レターUF)のエアラコブラMk.Iである。排気管が他型と違う。 |

マニュアルの防弾板および防弾ガラスの図。これはP-400のもの。 |

|

面白いことに、主翼、フラップ、水平安定板、エレベータは、型式により面積が異なる。例を挙げれば、フラップは、P-400などは26.2sqftで、NとQでは24.94sqft。エレベータは、P-400で16.14sqftなのが、NとQで16.89sqft。平面形としても変化してるのだろうが、このあたりは確認するのも困難。模型においても、そっとしておくのが吉。 一方で、全長は全ての型式で30'2"。添付の図は機銃先端からラダー後端までとなっており、型式によって機銃の長さが違うことは無視されている。スパンは34'0"、水平尾翼スパンは13'。これらは変化なし。 プロペラに関するメモ。P-400やP-39Dは、エアロプロダクツ製10ft4in。Lはカーチスエレクトリック製直径不明。Mはエアロプロダクツ製11ft1in。Nは、エアロプロダクツ製10ft4in。Nの途中からエアロプロダクツ製11ft7in。Q-21、25は4枚ブレード。出典はwiki。

|

再掲。防弾板工作前の状態。キットのモールドを削り落している。 |

0.3mmプラバンで防弾板を追加。後付けにより、エッジもシャープになるし、隙間の処理も簡単。 |

リブテープはインレタ。F4U-5Nの黄色版の余りスペースを活用。 |

P-400のエルロンのリブは、こんな配置。 |

|

キャノピをセロテープでマスクして、本番塗装の準備完了。

|

上面2色と赤、青は、英軍規格色に近い。一方下面のスカイは、ほとんど白といっていい明るさ。 |

|

上写真が退色したところをイメージして調色する。ダークグリーンは、C17 RLM71ダークグリーンに白3割程度。ダークアースは、C22ダークアースと黄と白が5:2:3程度。スカイは、カラー写真は相当白に近いが、67FSなどのモノクロ写真ではそこまで明るくないような気がして、C311グレーFS36622(ベト迷の下面)とニュートラルグレイが2:1程度とする。インシグニアブルーは、自作シーブルーにC13を加え、前作P-47Dよりやや明るめにする。

|

最初に下面色を吹き、軽くシェーディングを施す。基本色に白または黒を加えた2色を使い、基本色でやり過ぎを補正。 |

マステで境界をマスクし、ダークアース。この段階でシェーディング。下面同様に明暗2色と基本色。 |

Mrペタリでマスク。迷彩パターンはインストに従う。 |

ダークグリーンを吹き、同様にシェーディング。右ドアも仮止めして同時に塗装する。 |

マスクを剥がし、境界を面相筆でぼかす。さらに極薄の暗灰色でシェーディングを追加したり、基本色で戻したり。 |

国籍マークと垂直尾翼のタッチアップのマスキング。キャノピはマスクを剥がしたのではなく、塗料のみ剥がしたもの。 |

インシグニアブルーとタッチアップのオリーブドラブを吹き、さらに翼端の白とウォークウェイのタイヤブラックを塗装。 |

下面はこんな具合。このあと、脚庫をセロテープでマスクしてジンクロを吹く。 |

|

上面2色の境界は、ペタリのマスクを剥がした状態ではクッキリしている。そこで、2色を1:1に混ぜて、面相筆で境界に細い線を描く。塗るというよりは、シンナーで混ぜる感覚。遠目にはボカシに見える。実機も、ボカシはほとんどない。

さて、P-400とは、英軍向けに作られたものの低性能で引き取りを拒否された機体を、米軍で使用したもの。英軍向けにダークグリーン/ダークアース/スカイを模した迷彩塗装がなされた。この国籍マークがどうだったかが、どうにも気になって仕方がない。 というのも、インストでは尾翼フィンフラッシュを塗り潰している。であれば、主翼も同じように塗り潰されたのでは? 例えば、AVGフライングタイガースのH81(P-40Bの輸出版)は、胴体・主翼のラウンデルとフィンフラッシュを迷彩色で塗り潰し、新たに青天白日マークを記入してるのだ。 |

拙作ホークH-81。ラウンデルはダークアースのみ、フィンフラッシュは加えてダークグリーンの2色で塗りつぶし。 |

|

これは気になるよねぇー。で、検索すると主翼上面が写ったP-400の写真を発見。これだと、主翼の塗りつぶしはないように見える。ひと安心。では尾翼は? |

ニューギニアの80FSのP-400。尾翼は塗り潰したようにも、元の迷彩のようにも見え、悩ましい。上面は、退色と汚れが著しい。 |

HELLSBELLと同じ67FSのP-400。尾翼は暗くてハッキリしない・・ 主翼下面インシグニアの位置、サイズも参考になる。 |

所属部隊不明のP-400 s/n BW157。米軍マークの英軍迷彩なのに、フィンフラッシュの塗り潰しがない。 |

「HELLSBELL」の写真も発見。残念ながら、尾翼の写真はない。けっこう退色風味だね。 |

|

以上の画像より、確信までは至らないが、英軍ラウンデルとフィンフラッシュは、記入されてなく真っさらな迷彩の上に米軍インシグニアを記入した、あるいは、ベル社の製造ラインで同じ塗料でキッチリ塗り直されたのではないかな。 改めて写真で確認すると、インシグニアのサイズは、キットデカールで合っているようだ。胴体は30インチで間違いない。主翼は37インチと半端だが、写真の印象には合っている。記入位置もインスト指示でよい。

|

ここだけマスクしてダークアースとダークグリーンを吹く。 |

右舷も終了。このあとのデカールに備え、クリアを吹いておく。 |

|

塗装はここまで。これ以降はデカール。インシグニアは、デカールの白星のみ切り出して貼る。こうすれば、退色したインシグニアブルーの色調を自分好みにできるわけ。

デカールの貼り方メモ。まず全体にクリアを吹く。デカール部分だけだと、あとでフラットクリアを薄く吹いたときに艶が均一になりづらい。貼り付け部にクレオスのマークセッター(旧版の角ビン)を塗布し、デカールを置く。湿らせた筆で余分な水分を除去する。ある程度乾燥して動かなくなったら、タミヤのマークフィットスーパーハードを塗布し放置する。 翌日、デカールの上にクリアをたっぷり吹く。さらに翌日、ラプロス#4000で段差を軽く均す。完全に段差が消えるほどクリアを吹いてないので、程々で止める。最後にガイアのフラットクリアにフラットベースを3割程度混ぜ、極薄く希釈して吹き、全体の艶を整える。 |

デカールを貼り、クリアを吹いて軽く研いだ状態。胴体後部のスジボリに研いだカスが白く溜まってる。 |

下面のU.S.ARMYもデカール。原色の黒なので、研ぎ出し後に下面色を薄く吹き、退色した色味にする。 |

|

白星などで、クリアの前にスジボリ部にナイフで切れ目を入れたところ、クリアで切れ目が拡がり下地が露出する。カルトだと、クリアでスジボリのデカールが浮いてくるのを、これで抑えられるのだが、テクモドの場合はスジボリ部も浮かないので、余計な作業であった。下地が見えた箇所は、面相筆でタッチアップする。 スジボリに馴染むとはいえ、デカールの部分のスジボリは浅く甘くなる。十分にクリアが乾燥したのち、エッチングソーでスジボリを慎重にさらって深くする。脱線、オーバーランは厳禁なので、深追いはしない。 迷彩塗装が退色風味なので、デカールの原色が浮いている。適宜ライトグレイやダークグレイを薄く上掛けする。マスクはせずフリーハンドで。細かいコーション類は省略。

|

Fusion360のフォームモードはクセが強くて、先端の形が、いまいち思い通りになってくれない。 |

P-47で作ったシートのフレームを取り去り、ベルトの形をそれに合わせたもの。 |

|

プロペラの先端は、出力後にペーパーで形を整える。この方が早い。

|

塗装まで終了。ブレードはプリビアスシルバーにクリアを混ぜたもの。このあとブレードにデカールを貼る。 |

ドアには0.2mm洋白線を打つ。 |

|

|

再掲。ウェザリングは、この写真をイメージする。 |

主翼上面のリベットラインは、マニュアル(パーツカタログ)の図を参考にする。 |

|

まず、水溶きウェザマスでウォッシング。星の生の白はこれでトーンが落ちる。さらに、チッピングを追加する。これは、いつものように面相筆でミディアムシーグレイをちょんちょんと点描。外皮の下のリブを意識する。巷の図面のリベットラインは不正確。マニュアルの図を参照する。タイヤハウス上部は前後方向に細かくリブが入る。 排気汚れはタミヤエナメル。2色を使い分ける。ベースに黒+茶を広く吹き、中心にバフを重ねる。そのあと、エナメルシンナーをつけた筆を上から下にサッと撫で付け、雨で流れた状態を表現する。黒+茶は翼の前縁や付け根にも吹く。最後にフラットベース混のフラットクリアで、表面保護(エナメルは触ると落ちる←P-51Aでの教訓)と艶調整。 その他、乾いたウェザマスを筆につけ、パネルラインやリベットライン(←仮想のね)沿いにこすりつけたり。動翼リブは、ウェザマスをつけた指で撫でる。十円玉に紙を乗せ鉛筆で擦ると模様が浮き出る。あれと同じ。スポンジチッピングもやろうと思ってたけど、十分汚れたのでパス。 |

汚すところと、汚さないところのメリハリをつける。汚さない部分があると、汚しがさらに際立つ気がする。組み立ての項で触れてなかったが、P-400は鮫口の上部に小穴が2つある模様(小さい方は凸かも)。これは右舷のみ。 |

ブローニング7.62mm機関銃とピトー管は真鍮細工。接着は木工ボンド。瞬間のように、はみ出して汚くならないのがよい。 |

アンテナ線は、0.2号(直径0.07mm)の透明ナイロンテグスをマッキーで着色。碍子は白い塗料。 |

|

3DPのシートを塗装して取り付ける。ショルダーハーネスは、正しくは後方のバーから垂れ下がるが、3DPの都合上そこはスルー。照準器を後付けしようと思ったら、ドアの開口部が小さすぎてうまく取り付けられない。無理して窓の内側を汚したら嫌だなと思い、取り付けを断念。キャノピ接着前に取り付けておくべきであった。猛省。 胴体ドア後方の航法灯は、とりあえず直径1mmの円のスジボリだけしてある。このあとの工作法に悩む。ミラーフィニッシュを、ポンチで抜いて貼ろうと思ったが上手くいかず、結局、中心に0.6mmのバイスで凹みを掘り、クリアーブルーを塗る。 |

シート側面の固定金具が、開けたドアからよく見えて効果的。ドア後方の航法灯は、1/72ならこれで十分でないかい? |

ドロップタンクはキットパーツ。伸ばしランナーで、V字状の振れ止めを追加する。 |

|

プロペラは、キットではプーリー形の回転子を胴体左右パーツで挟み、そこにスピナを接着するようになっている。この回転子に遊びがあって、スピナを接着したらスピナがお辞儀する。 仕方なく、接着を剥がし(←それに備えて木工ボンドを使用)、回転子を切り飛ばし、中心に真鍮線を打つ。泥縄の軸工作なので、精度が低い。展示の際は両面テープでスピナを機首に固定する。別に回らなくともよいのだ。プロペラ中心軸の20mm機銃はキットパーツ。 |

キットオリジナルの設計はこのような構造になっている。ブレード一枚切断済み。 |

回転子の前半を切り飛ばし、中心に真鍮線を打つ。 |

|

脚とカバーはキットパーツ。塗装が悩ましい。車輪ホイルは、機体により銀色のものがある。P-400も、もしかすると主車輪ホイルは銀かも。前輪ホイルはベルグリーンで間違いない。脚柱とカバー内側もベルグリーン。コクピットはC340で塗ったが、オリーブドラブに寄せるため、C12と半々程度に混ぜる。タイヤはいつもの自作タイヤブラック。色味はC333エキストラダークシーグレイよりやや暗い程度。 キットの脚の長さは適切で、エアラコブラのお尻の下がった駐機姿勢がきちんと再現される。ただし、前脚は、斜め部材の長さが合わず、そのままだと脚柱の後傾が強くなる。現物合わせで斜め部材の先端を少々削る。主脚関係の合わせは問題ない。 |

前脚の取り付け角度は、実機写真に合わせる。オレオにはミラーフィニッシュ。 |

主脚カバーのフチはノミで薄く削る。主脚オレオはSM06スーパークロームシルバーを筆塗り。最近これが気に入っている。 |

脚庫側も合わせがきつい。斜め部材の取り付け部側面を少々削る。 |

車輪カバーのロッドもキットパーツ。庫内はウェザマスで汚す。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

ともあれ、楽しんで作ることができた。次もこの路線(お手軽素組みにちょい足し)でいこう。

|

|

|

| 1 | 新版 世界の傑作機 No.36 ベルP-39エアラコブラ | 文林堂 |

| 2 | 旧版 世界の傑作機 No.34 1973年2月 ベルP-39エアラコブラ | 文林堂 |

| 3 | Handbook of Erection and Maintenance P-39 Series Airplanes | Bell Aircraft Corporation |

| 4 | Instructions for Repair of Airacobra I Airplanes | Air MInistry |

| 5 | Parts Catalog P-400, P-39D, D-1, D-2 and K-1 Airplanes | Army Air Forces |

| 6 | Pilot's Flight Operating Instructions P-39N-0 and P-39N-1 | Army Air Forces |

| 7 | P-39 Airacobra in Action Aircraft No.43 | Squadron/Signal Publications |

| 8 | D&S 63 P-39 Airacobra | Squadron/Signal Publications |

| 9 | Aircraft of the Aces 36 P-39 Airacobra Aces of World War 2 | Osprey Publishing |

| 10 | Duel 87 P-39/P-400 Airacobra vs A6M2/3 Zero-sen New Guinea 1942 | Osprey Publishing |

| 11 | Bell P-39 Airacobra | Crowood |

| 12 | Warbird Tech 17 Bell P-39/P-63 Airacobra & Kingcobra | Specialty Press |

| 13 | Yellow series 6106 Bell P-39 Airacobra | Mushroom Model Publications |

| 14 | Monografie Lotnicze 58 P-39 Airacobra cz1 | Aj-Press |

| 15 | Monografie Lotnicze 59 P-63 Kingcobra, XFL-1, P-39 cz2 | Aj-Press |

|