III号戦車J前期型(タミヤ1/48)製作記

2011.7.20初出

|

|

で、砂漠のハリ製作中からロンメルのDAK(ドイツアフリカ軍団)車両達が気になってしょうがない。30年ぶりに戦車でも作ろうかという気分。基本はエアモデラーだから、スケールは1/48で決まり。課題はアイテム選択で、望むらくは前半戦の立役者、III号H型で、車体前部に吊った予備キャタピラに転輪を載せた姿が魅力的だが、残念ながらキットなし。あるいは短砲身IV号E型あたりも好きなのだが、これもキットなし。近い雰囲気でエル・アラメイン戦で活躍したIII号J前期型(短砲身)なら、L型からのナンチャッテ改造で何とかなりそう。ということで、早速製作開始。

J前期型にするための改造は、砲身を短縮、防盾に0.5mmプラバンでクラッペを追加、砲塔サイドにプラ材からクラッペとボルトを追加。これ、よ〜く見ると左右でディティールが異なる。エンジン吸気口カバーを縦配置から横配置に変更。ただし、後方の2つは正しくはサイズも異なるが、面倒臭いので装備品で隠すことにしてそのまま。本当はOVMの配置も一部異なるようだが(←多分、確証なし)、フェンダーと一体成形のため、再現は著しく困難。よって無視。これはタミヤに不満で、裏から穴あけ方式に改善してほしい所だ。

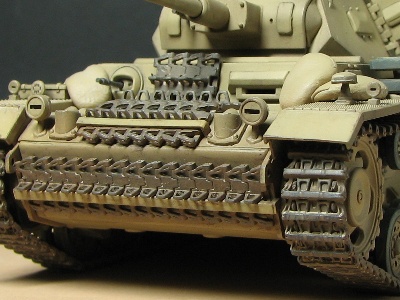

キットは予備履帯が足りない(←ここも改善要望箇所だ)ので、足回りパーツ一組を部品請求。予備履帯のみ中央ガイドに穴を開け、アピールポイントの一つとする。車外装備品満載というのがDAK車両の魅力で、ジェリカンセットを買ってきて、車体後部にずらっと並べる。このあたりのアレンジは、写真を見てもバリエーションがある。特定の車両にするつもりはなく、好みで適当に。 さらに同セットの毛布パーツなど2、3置いてみるが、重ねた隙間が気になる。そこで、タミヤのエポパテをラップの上で薄く延ばし、ハサミで切って上から覆う。なんだかイタリアン・ハンバーグの溶けたチーズみたいで布らしくない。いや、工作中はもう少しましだったのだけど、固まるまでの間に重力で下の毛布パーツに密着したのだ。ま、AFV初心者としてはこんなもんだ。リアルな布表現は今後の課題としよう。 同じく土のうもエポパテ。これもいまいち土のうに見えないが、エポパテが指などにくっつくので、思った形に整形できない。パテでフィギュアを作る名人は、こんな扱い難い素材で上手く作るものだと感心してしまう。もっといいパテがあるのかな。このあたり、情報頂けると嬉しい。 |

ここまで1ヶ月くらいかけてゆっくり製作。やっぱIII号は短砲身だね。 |

パテの色といい、とろけるスライスチーズそのもの。 |

|

まず、目標とする塗り上がりイメージを設定する。砂漠のIII号J型の正確な色調は知らないので、ダークイエローの調色は自分のイメージ優先。一応その根拠材料として、文献-5にある米軍に捕獲されたII号戦車のカラー写真や、他に同文献やWEBで拾ったLIFE社のオリジナルカラー写真にある砂漠の各種車両などを参考にする。 前述II号戦車は、タミヤやクレオスのいわゆる「ダークイエロー」より、黄色味が少なく白っぽい。バフやセールカラーに近い感じだ。ま、III号Jがこれと同じペンキかどうか保証は全くないけど。ついでに言うと、北アフリカでタイガーを支援したIII号N型の塗色はちょっと違い、比較的暗く写っている。同方面のタイガーはオリーブ色っぽいらしいが、それと同じ感じがする。 II号の細部に目を移すと、金属地肌、木、ゴムなど材質から類推される色=インストの塗装指定=旧来からの戦車模型のイメージ、とは全く異なる。キャタピラは、メタリックグレイでなく、全体が錆茶色で凹部に砂が溜まっている。OVM等の金属も全然メタリック感なく、グレイがかった砂色で、車体色との色調差が少ない。転輪のゴムも黒でなくミディアム・グレイだ。←上手な人の作品では、ちゃんと再現されているが。 では、調合レシピ。塗料はいつものMr.カラー。下塗り:ダークアース+黒(比率は適当):車体色(サンド):ミドルストーン、セールカラー、ジンクロ・イエローを2:2:1、キャタピラ基本色:ダークアース、OVM等の金属部:自作ガンメタ(黒と銀を半々程度)と車体色を1:1程度、OVMの木部:ダークアースと車体色を1:1程度。転輪のゴム:エクストラ・ダーク・シー・グレイ(EDSG)のビン生。グレイのジェリカンも同色。

|

車体のエアブラシ基本塗装終了。これらはパーツは接着済み。 |

一部の車載品は未接着なので別個に塗装し取り付ける。毛布、シートはダークグリーンと車体色を混ぜる。 |

|

次にウェザリング・マスターのサビ色(部分的にススも)を水で溶き、キャタピラとフェンダー等の錆び汁や油染みの出そうな所を重点的にウォッシング。ドライブラシは、ほとんどなし。車体のエッジの一部にダークグレイ を軽く擦りつける程度。III号Jは工場でサンド塗装かなと考え(←単なる写真の印象)、グレイ塗装の上のサンド塗装が剥がれた、という想定の汚しもなし。 |

細部の筆塗りと錆、オイル系のウォッシングが終了。転輪のゴムの色が生で周囲から浮いている。車体色を混ぜるべきだな。 |

キャタピラはダークアースを塗った後に暗褐色、暗灰色などで軽くドライブラシ。砂と埃のウェザリングはこれから。 |

|

続いて、砂・埃系の汚し。転輪、OVMやジェリカンなど、筆塗りした箇所がまだ生っぽいので、うっすらと車体色をエアブラシ。そうすることで車体色塗装部における色調変化なく周囲に馴染み、全体のトーン・バランスを改善できる(このテクは、飛行機でもデカールの色が浮いているとき等に使える)。その後に埃の表現としてセールカラーを薄く吹く。筆塗りでツヤが出ている箇所には、フラットベースをシンナーで溶いてエアブラシ。 キャタピラ、転輪、フェンダー上など、凹部にこびりついた砂は、ウェザマスのサンド、ライトサンドの水溶き。乾燥後に凸部を綿棒で拭き取る。最後に、キャタピラの接地面と車体のエッジに、4Bのエンピツを軽く擦りつけ(車体はごく一部に留める)、サンド色のパステル粉を下回り中心に乾いた筆でまぶしてウェザリング終了。 |

いきあたりばったりでテキトーに塗ったけど、キャタピラの仕上がりは結構気に入っている。ガイドの穴も苦労の甲斐ありだ。 |

転輪のエッジなどにEDSGをドライブラシ。砂がこびり付き、部分的に擦れて剥がれている状態を表現。 |

汚す所と汚さない所のメリハリを意識しつつ、大胆に、かつやり過ぎないように。・・と思いつつ、これが難しいところ。 |

砲口など一部にはウェザマスを水溶きせず擦りつける。銀のドライブラシはしない。あれは砂漠に似合わない。 |

|

|

|

|

|

|

こうしてアップ画像で見て、追加工作で効果的だと思えるのは、キャタピラガイドの孔開け、吸気口のメッシュ、フェンダーのダメージ表現あたり。ガイドの孔は全部開けるともっと効果的だね。大変だけど。ナンチャッテJ前期型改造も、自己採点では合格点。 逆にそれまで気づかなかった反省点がいくつか。起動輪、誘導輪と転輪の間のキャタピラがピンと張りすぎ。一体パーツのキャタピラをちょいと曲げてやると雰囲気良くなりそう。予備転輪の隙間もこのアングルだと目立つね。細部工作の不足、手抜きもちらほら。砲塔の吊り下げフックはキットのままだが、意外と目立つ。OVMやライトの取り付け金具も工夫の余地ありだ。エポパテ細工の不出来は今更いうまでもなし。

気になっている不細工な布シート表現のリベンジ。ラップの上でエポパテを薄く延ばし、ラップを付けたまま被せたら?と思いつき試してみる。何もないよりはラップが布表現の助けになるかな。 |

前作イタリアン・ハンバーグの上に被せたもの(左)と新たに作りおこしたもの(右)。 |

同じ塗装ではつまらないので、片方は旗に見立てる。布というより紙みたいで、もう少し工夫が必要だ。 |

車体に載せたところ。もうちょい鮮やかな色味でもいいか。 |

こっちは作り起こしバージョン。こっちを正にしよう。布シートの下に木箱がある状態を再現しているつもり。 |

|

記録写真で砂漠のIII号戦車に対空識別用の旗を広げている例は見たことがなく、考証上は疑問だが、模型上のアクセントとご理解いただきたい。

家に帰って早速テスト。まずメーカー指定のマスキング・シートを切る。この素材は、比較的薄く伸縮性がある。糊はあまり強くない。カット結果は以下画像のとおり。カットの速度と厚さ(刃先の圧力)は微調整可能で、切る素材によって使い分けるが、同じ素材でも図形によって最適な値が違うようだ。細かい図形は薄めに切るとよいみたい。速度については、遅いほどきれいに切れる、というものではなさそう。 |

ターレット・ナンバーを切ってみる。細縁はうまく切れず、これは内外分けて切っている。 |

文字サイズのテスト。1/48のRAFシリアルNoは十分いける。1/72でも8などの中を別に切るなどすれば、使えるかも。 |

|

続いて、他の素材も切ってみる。カッティング・シート(中期用)はやや厚くて硬く、伸縮性はほとんどない。マシンによるカットのしやすさはマスキング・シートと同レベル。つまりあっちで切れるものはこっちでも切れるし、あっちで切れないものはこっちでもダメ。あとは使用目的に応じて使い分ければいいかな。 次にマスキングテープを試す。こちらのカットはかなり難しく、細かいもの尖ったものはダメで、単純な丸とか四角とかがせいぜい。これは刃先に対する切れやすさよりは素材自体の腰の強さと糊の強さに関係するようだ。模型に貼ることを考えると、柔らかく、適度な糊の強さが望ましいが、要はそうした扱いやすさが、機械カットには不利になるわけ。

|

前回更新でお見せしたシートを使い、エアブラシ。リベットの周囲やクラッペ断面は面相筆で手描き。 |

バルケン・クロイツも同じくマシンカット。黒は自作タイヤブラック(明度はRLM66相当)で単体では相当明るいが、ちゃんと黒に見えてくれる。 |

|

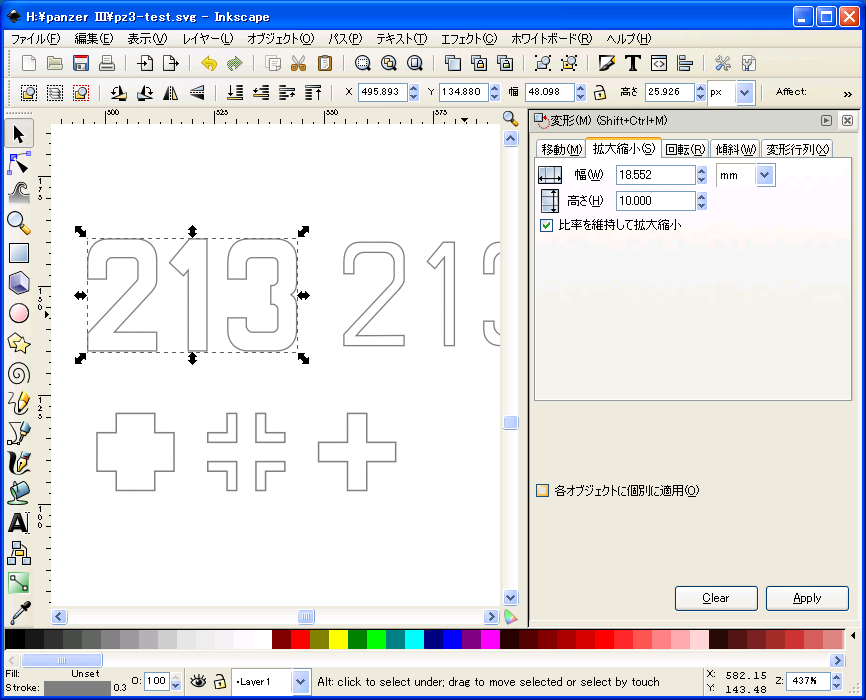

ところが、Inkscapeから直接クラフトロボに出力してカットできることが判明。以下手順を紹介する。 |

|

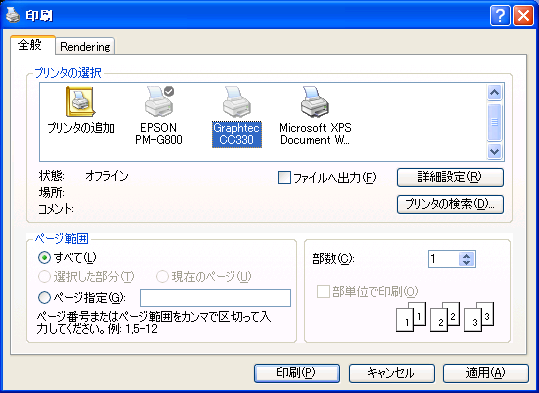

まず、Inkscapeでお絵かき。描画が出来上がったら、「オブジェクト」→「変形」で出来上がりカットサイズに合わせておく(上画像参照)。線の色、描画位置にも注意が必要だが、これは後述する。次に、「ファイル」→「印刷」をクリックすると下のウィンドウが開く。 |

|

クラフトロボをインストールすると、勝手にプリンタ一覧に登録してくれるようだ。この中から「GraphtecCC330」を選択し、「詳細設定」をクリックすると下のウィンドウが開く。 |

|

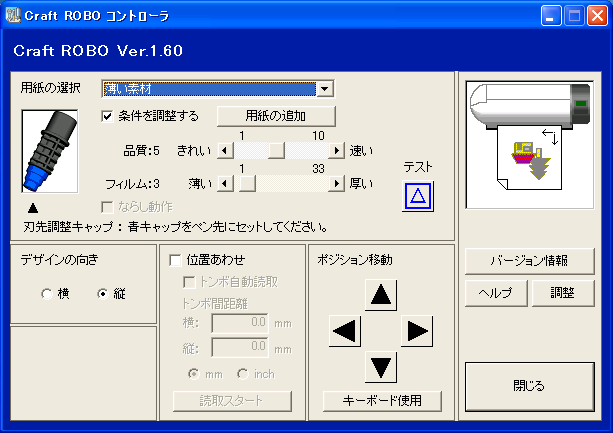

この画面で用紙サイズを選択できるようになっているが、私の環境ではうまく機能しない。 次に「カットライン設定」のタブをクリックすると下のウィンドウが開く。 |

|

ここで設定した色の線のみカットするようになっている。「色の変更」で描画の色に合わせてもいいが、デフォルトはグレイなので、グレイで描画しておけば、この画面はスキップできる。次に、この画面か前の画面で「コントローラ」をクリックすると、クラフトロボおなじみの設定画面が出る(下画像)。ここで、用紙の種類やカット速度、厚さ、ポジションを調整しこの画面を閉じる。あとは画面の指示に従って「印刷」するだけだ。 |

|

これで高価なソフト(どれとは言わんが・・)を買わなくても、ベクター画像を直接出力できるね。メデタシ、メデタシ。なお、Inkscapeの使い方は、それこそ「Inkscapeの使い方」などのキーワードで検索すればいくつもヒットする・・・はず。

|

|

|

フィギュアを改造。リラックスしたポーズになるように、猫背加減な頭の位置にする。座った砲手は自立するように足にオモリ。 |

車体にセットすれば下半身が隠れるので低い身長はある程度ごまかせる。このあと各部を彫刻刀で彫り込む。 |

|

ファレホは色数が豊富で何を買ったらいいか迷ってしまう。推奨するわけではないが、参考までに私の使用色を紹介しておく。肌は、70927ダーク・フレッシュと70929ライト・ブラウンの1:1が基本でシャドウに70941バーント・アンバー。服は340ハイライト・アフリカコープスを基本にハイライトは+白、シャドウは70988カーキ。以上、選ぶ際の座標軸にして頂ければ幸い。希釈にはコンタクトレンズ用の精製水がいいらしい。ヘタレな私には違いがいまひとつ分からないけど。 ファレホは乾くと水に溶けないため、塗り重ねが容易な反面、パレット上で乾いてきた塗料がダマになったまま筆先に含まれ、結果として塗装面が荒れてしまう。このあたり何か工夫が必要(←とりあえず、こまめにパレットを掃除して新しい塗料に替えるしか思いつかない)。また、塗膜が弱く、手で持っているだけでエッジが剥がれる。剥がれなくともツヤが出る。そこで、最後に塗膜保護と艶消しに、ラッカー系のフラットクリアを吹いておく。 |

憧れの?ファレホ・カラー、顔基本の三色。 |

塗装終了。練習から上達なし。ポーズは気に入ってるんだけど。←身長は別にして。 |

後から。 |

キューベルワーゲン運転手の胴体はキット付属を無改造。ヘッドをマーダーIII M型付属に交換。 |

|

さて、下手を顧みず能書きを垂れる。戦車の世界ではハイライトとシャドウがキツイ塗りが主流だが、ヒコーキ屋としては違和感がある。なるべく「塗り」でなく「形」で表現したい(←上手く塗れないとはっきり言え)。服のシワ、袖口など切り出し刀で彫り込む。原型師のクセか襟が大仰なので、低く小さく削る。顔の形状はそのままだが、手は手に見えるように彫る。昔、美術の授業で手のデッサンをしたのを思い出す。指は細く、指の間は深く、甲は平らに、関節を意識。 顔は、前述基本の肌色で全体をざっと塗り、これにシャドウ色を加えて目の周囲、小鼻と口角の脇を塗る。目はさらにシャドウを多めに加え、モールドの目の膨らみの中央に一本線を描く。最後にウェザマス肌用を湿した筆にとってちょんちょんとお化粧。誰か上手い塗り方教えてくれ〜。もっとも1/48(というか実際1/55程度)で瞳を塗り分けるような技術はハナから無いけど。

ということで、目出度く完成。ジオラマとは呼べない。ヴィネットと言うのかどうかは知らん。フィギュア付き戦車と軽車両を展示台に乗せたもの、がせいぜい。本職戦車モデラーから見ればツッコミどころ満載だろうが、飛行機の裏で楽しんで作るのが主題なのでこれで満足。さておき、戦車初心者で何でも初めてだけど、その経験がいい勉強になった。テクと感性の「引出し」が増えて、飛行機にも役立ってくれるだろう。飛行機モデラーにもお奨めしたい。 |

俯瞰で展示会目線。この角度が正面。空軍ナンバーとかいうツッコミはなしで。メッサと並べるつもりで作ったのだ。

俯瞰で展示会目線。この角度が正面。空軍ナンバーとかいうツッコミはなしで。メッサと並べるつもりで作ったのだ。 |

キューベル・ワーゲンは旧作。そこそこ手を入れたが、この角度だと手抜きが・・・

キューベル・ワーゲンは旧作。そこそこ手を入れたが、この角度だと手抜きが・・・ |

低空をフライパスするシュトルヒ偵察員の目線・・のつもりで。

低空をフライパスするシュトルヒ偵察員の目線・・のつもりで。 |

地上の兵士の目線。車上の3人の見つめる先には何があるのか。

地上の兵士の目線。車上の3人の見つめる先には何があるのか。 |

|

|

| 1 | 航空ファンイラストレイテッドNo.66 ロンメル戦車軍団 DAK | 文林堂 |

| 2 | 航空ファン別冊 3号戦車写真集 | 文林堂 |

| 3 | モデルアート増刊 III号戦車モデル・フィーベル | モデルアート |

| 4 | アハトゥンク・パンツァー第2集 III号戦車編 | 大日本絵画 |

| 5 | キャパ イン カラー ロバート・キャパ写真展カタログ | マグナム・フォト |

|

|