Sd.Kfz.232(タミヤ1/48)製作記

2013.4.14初出

|

|

また、車外装備品についても、一体モールドはシリーズのコンセプトとして一応の理解はできるものの、実車にバリエーションがある場合には、対応できるようにそこだけ別パーツ&隠し穴にしてくれると大変有難い。悪乗りして、新キットのリクエスト。チャーチル、スチュワート(M3でもM5でも)、IV号H初期(←小改造でF1あたりまで作れるように)は是非!!

前期型も後期になると(←ややこしい)、新型砲塔やヒンジなし車体クラッペなど、外見がかなり異なる。前期型の初期は前面追加装甲板が無く、各部に初期ならではの形状違いが見られる。キットは中期の前期型とでもいうか、日本陸軍流ならI型乙か、これも外見的には ①砲塔側面クラッペ(サイズとヒンジの有無)、②後面グリルまわり(スペアタイヤ、グリルカバーの有無??)、③OVMやノテック・ライト等の配置、といった差異がある。 言葉で説明しても分かり辛いから、Webで拾った画像を見ていただく。興味ある方は画像に埋め込まれたサイトにアクセスされたし。当該サイトでは商業使用は禁止、プライベートユースに限るとある。場末の趣味のサイト(商業広告もない)に引用するのはOKだと思ってるが、問題あればご一報願う。 |

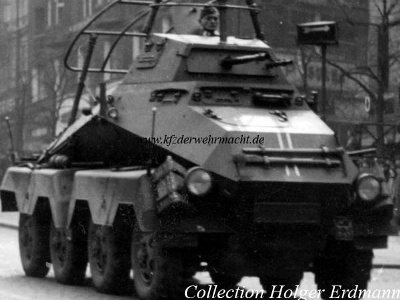

前面追加装甲板が無い初期の前期型。砲塔クラッペはヒンジあり。車体横のライトガードが無いとか、車体上面ハッチの跳弾板が無いとか。 |

車体後部のグリルはこういう姿が一般的。車間表示灯とか、カバーなし後方前照灯(←変な言い方)などから初期の前期型。 |

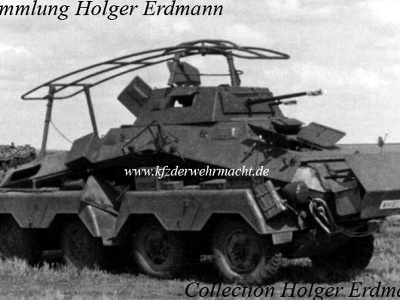

キット指定塗装の中期前期型。そのうちでもヒンジなし砲塔クラッペだから後期寄り。ただしスペアタイヤの位置はキットと同じか疑問。OVM等の配置もキットと違うし。 |

アフリカ砂漠の後期?前期型。後方グリルの装甲カバーを開いてエンジン整備中。ジェリカン、タイヤ等の装備法にも注目。 |

新型砲塔、ヒンジなし車体クラッペの後期前期型。本車のように、車体右後方、装甲板のエッジ直下にロッド状の装備品がある車両も多い。 |

後期型。写真では見づらいが、前期型にある車体装甲板の前面と側面の間の小三角板がない。 |

|

|

ライトガードは0.6mm真鍮線のハンダ付け。実車はもっと細いけど、アンテナとのバランスだとこんなもんか。 |

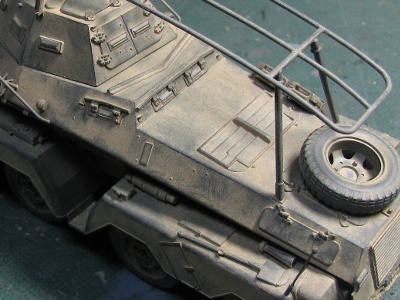

砂漠らしくジェリカンを積む。実車の取り付け方はバラエティーに富む。後方グリルのカバーをプラバンで自作するが・・・ |

|

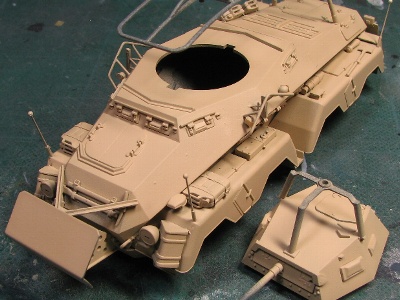

以上で9割方工作終了。車体横のライトや、ポールといった、少々手間のかかる小物が残る。

|

ライトの工作は、最近お気に入りのUVクリア+アルミ板。この手法だと、こんな小サイズでもキラッと光るライトが作れる。 |

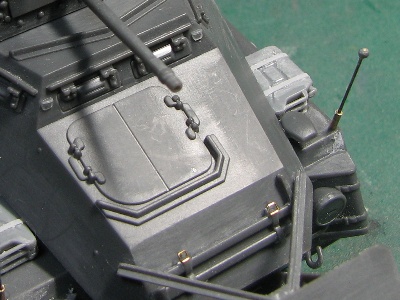

車体クラッペ横にL字金具(シート固定用?)を追加。工具止めは0.2mm真鍮線。触角か芋虫のツノか、車幅指示棒がつくと、虫らしさ急上昇。 |

|

車体後部の装甲カバーは思い直して取り去る。接着跡でさらに見苦しいが仕方ない。視線を逸らそうとワイヤロープを追加。これは0.3mm鉛線を3本よったもの。もっと細い線で強めにねじると実感が増すかな。

まず、工作の仕上がり確認にサフェーサ+黒を軽く吹く。案の状現れた不具合箇所をペーパーがけ。これ、普通の塗料だと含まれるクリア分が悪さして仕上がりが汚くなるから、サフェーサなのだ。ま、戦車系なら関係ないか。さておき本番塗装。ジャーマングレイには#333エクストラ・ダークシーグレイのビン生。うーん、どこかFAA風味ってか。 |

グレイの基本塗装終了。グリルまわりはこんな具合にヨレヨレ。アップだとワイヤの出来がツライなあ。排気カバーはつるつるだし。 |

タミヤアクリルのバフを軽めに吹いてアルコール落とし塗装。これはこれでいいんだけど、狙った線とはちょい違う。 |

|

アルコール落とし塗装は、「砂で汚れたグレイ塗装車両」の表現にはかなりイイ線だが、「剥がれた砂漠応急迷彩」にはサンドの主張が弱い。まあこれは最初から分かっていたことで、練習を兼ね次の塗装の下地というわけだ。

|

ウェザマスのエアブラシ塗装終了。触るだけですぐ落ちる。 |

筆や指で落としていく。なかなかいい感じだ。画像は定着前。 |

|

名付けて「ウェザマス落とし塗装」←まんまやがな。問題は定着。ラッカー系のフラットクリアでコートするとこれ以上は剥がれ落ちない。ただ、これで砂色のトーンがかなり落ちる。このあたりが課題。ともかく、ウェザマスを液状に溶いてエアブラシする、というのは初めての試みだが、大いなる可能性あり。何で溶くか?(石鹸水?アルコール?ブレンドもあり?)、濃度は?、定着は?などなど、研究の余地あり。ということで次回に続く。

|

フラットクリアのコート、細部塗装、錆び色ウォッシングを追加した状態。上画像と同じ場所で、砂色のトーンの変化を比較されたし。 |

マーキングは自作インレタで。ナンバープレートはデカールでも十分だが、同じ数字が嫌というだけでインレタを作ってある。 |

マーキングは本来グレイ塗装の時にしておくべきところ、実験的塗装が失敗したときに備えて留保していたのだ。 |

1回目終了状態の全景。アフリカ軍団マークはSdKfz232系列に見かけないけど、せっかくインレタ作ったので貼ってしまうのだ。 |

2回目ウェザマス落とし塗装開始。今回は、吹いては乾かしを繰り返して、しっかりと吹きつける。使用色、希釈法などは前回と同じ。 |

ウェザマス層の厚さとトーン落ちの関係の実験台として、シャーマン再登場。こちらはやや薄めの吹きつけ。 |

まず実験台から落とす。筆や指などで落としたところ。未定着。 |

フラットクリアで定着。なぜかいつも埃まみれのM4A1、という雰囲気になって満足。 |

次に本番。これはウェザマスを落としただけの状態。 |

フラットクリアで定着。これだけしっかり吹いてあると、それほどトーンは落ちない。 |

|

インレタの白は、ウェザマスと相性が良すぎて拭き取っても白さが復活しない。アフリカ軍団マークは表面を少し削り取り、辛うじて復活。ジェリカンの白十字はウェザマス前にファレホの白の筆塗り。こちらは拭き取りOK。ウェザマスを落としたエッジにインパクトが欲しくて、エクストラ・ダークシーグレイをドライブラシする。

|

|

|

|

その他気づいた点を以下列挙。エアブラシだけでなく、筆も使うと、砂による砂漠応急迷彩の荒々しい感じがよく出せるかも。エアブラシの際の希釈度は、薄いと凹部に溜まる感じ、濃いと飛沫が散った感じになる。アクリルシンナーでの希釈は、ウェザマスが全く定着しないが、エアブラシの際に「混ぜもの」を加えると、定着具合がコントロール出来るかも知れない(試してない)。混ぜ物の具体例はアクリル系クリア/フラットクリア、またはバフなど同色系でもいいか。それともフューチャーはどうかな? あるいはアクリルシンナーにラッカー系シンナーを加えるとか。 砂漠応急迷彩の他には、下地ラッカー塗装を錆色に変え、サンドのウェザマスを1回目くらいの濃さで被せると、朽ち果てたドイツ戦車という感じになりそう。上に被せるのが緑なら朽ち果てたソ連、米英戦車だが、問題は緑のウェザマスが無い(←追記。ちゃんとある。ジャストの色でなくとも、混色で近いものになるのでは?)。 あるいは逆に迷彩色ラッカーに錆色ウェザマスを被せてもいいか。冬季迷彩もいけるか。ツィメリット・コーティングの谷間に残る白とかいい感じになりそう。 落とした箇所もウェザマスがやや残るので、その分ベースを暗くしておくといいかも。 このあたり色々試すと面白そうだ。 この塗装法、飛行機にも応用できそう。スカイレイダーのドロデロ排気汚れが雨で流れたところにどうかな。吹いた後に固めの筆で上下にサッサッと払ってやる。サンド、黒、茶を上手く使い分けたい。

|

間に合わせの水色厚紙の背景が変だけど、砂丘の斜面を登ってるようにも見えないか? |

|

|

このあと、8つのタイヤを少しずつ曲げて接着し、車両完とする。お荷物とフィギュアは気が向いたときに。 |