僼傽僀傾僼儔僀VC乮僞儈儎1/48乯惢嶌婰

2012.1.21弶弌

|

|

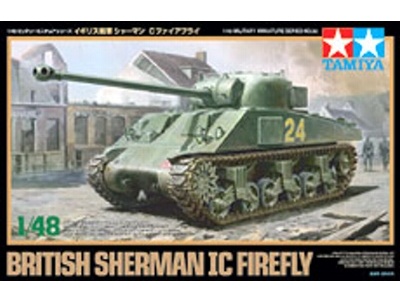

丂偝偰僞僀僩儖傪尒偰乽偁傟丠乿偲巚偭偨恖偼憡摉偺乮偱傕側偄偐乯僔儍乕儅儞捠丅僞儈儎偺僉僢僩偼僼傽僀傾僼儔僀IC偲屇偽傟傞僞僀僾丅摉弶偼偙傟傪慺慻傒偱嶌傝巒傔偨傫偩偗偳丄僱僢僩偱幨恀傪妋擣偡傞偲丄慺慻傒偱偼庒姳栤戣偑偁傞偙偲偑暘偐傝丄偝傜偵幨恀傪廤傔偰挱傔偰傞偲VC偑柍惈偵嶌傝偨偔側偭偰丄媫绡曽恓曄峏偡傞丅VC偭偰丄墑挿偝傟偨幵懱偑挿朇恎偵儅僢僠偟偰丄傗偨傜僇僢僐僀僀傫偩傛偹丅偙傟尒偪傖偆偲IC偼悺媗傑傝偵尒偊偪傖偭偰丒丒丒丅3僺乕僗丒僨僼傽儗儞僔儍儖丒僇僶乕傕偄偄枴偩偟丅 |

|

|

丂傕偭偲傕丄偙傟傜偼M4A1僔儍乕儅儞乮拻憿幵懱乯偵僙僢僩偝傟偰偄傞偺偱丄偙傟傪攦偭偰偔傟偽懄夝寛丅偙傟丄儊乕僇乕偺斕攧愴棯偐側丅偱傕丄傕偲傕偲埨偄僉僢僩偩偟丄巆傝晹昳偱偪傖傫偲M4A1傕嶌傟傞偟丄婥偵側傜側偄恖偼慺慻傒偱廫暘偩偟丄栤戣揰偲傑偱偼尵偊側偄偩傠偆丅儊乕僇乕偑弫偭偰怴婯僉僢僩傪奐敪偟偰偔傟傞側傜嫋偟偰偁偘傞丅 |

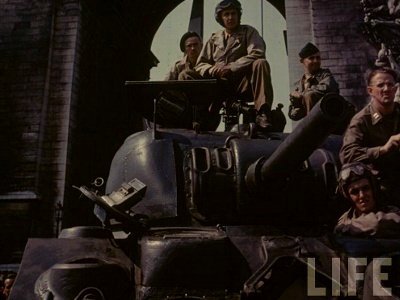

M4A1僔儍乕儅儞丅僞儈儎偺HP偐傜夋憸攓庁丅 |

|

丂偮偄偱偵丄庒姳偺晄枮傪丅M4偺峾斅梟愙幵懱偺慜柺憰峛斅偼僶儕僄乕僔儑儞偑偁傞偺偱丄偙偙偼嵎偟懼偊幃偵偟偰梸偟偐偭偨側丅偲偔偵墌摏忬偺僴僢僠慜曽偵捈帇僶僀僓乕偑偮偄偨僞僀僾偼億僺儏儔乕側偺偱偹丅棜懷傕僑儉暯斅僞僀僾偲峾惢V帤妸傝巭傔僞僀僾偑梸偟偄偑丄偙傟偼傾僼僞乕僷乕僣儊乕僇乕偺巇帠偐丅

丂偙偺堦晹偑僀僊儕僗偱17億儞僪朇傪搵嵹偟偰僼傽僀傾僼儔僀偲側傞偑丄偦傟偼摉弶 M4A4 = 僔儍乕儅儞V 偐傜夵憿偝傟丄偙傟偑惗嶻廔椆偲側傞偲師偵 M4 = 僔儍乕儅儞I 偐傜夵憿偲側偭偨丅枛旜偺乽C乿偼17億儞僪朇搵嵹傪昞偟丄乽側偟乿偼75mm朇丄A偼105mm朇丄B偼76mm朇偲側傞丅偟偨偑偭偰丄僼傽僀傾僼儔僀偼 IC 偲 VC 偺2僞僀僾偟偐側偄丅偲偙傠偱丄幵懱偺宆幃傪儘乕儅悢帤丄晲憰傪傾儖僼傽儀僢僩偱昞偡偺偼RAF偺愴摤婡偲摨偠偩偹丅摢偵乽Mk.乿傪晅偗傟偽姰帏偩丅 丂僔儍乕儅儞V 偡側傢偪 M4A4 偼丄帺摦幵梡V6僄儞僕儞傪5婎惎忬偵寢崌偟偨30婥摏偲偄偆丄峫偊偨偩偗偱惍旛偑戝曄偦偆側壔偗暔僄儞僕儞傪搵嵹丄偦偺偨傔幵懱偑3乣40cm墑挿偝傟偰偄傞偲偄偆懠宍幃偵側偄摿挜傪帩偮丅僨僼丒僇僶乕偼3僺乕僗僞僀僾偺傒丅幵懱屻忋柺傗屻柺傕懠偲僨傿僥傿乕儖偑堎側傝丄偙偺夵憿偑崱夞惢嶌偺僉儌偲側傞丅 丂偮偄偱偵僔儍乕儅儞I (= M4)偼丄弶婜僔儍乕儅儞偺嵟傕億僺儏儔乕側宆偱峲嬻婡梡嬻椻惎宍僄儞僕儞傪搵嵹偡傞丅摉弶偼峾斅梟愙幵懱偩偑丄屻婜偵偼慜柺偺傒娵偭偙偄拻憿偲側偭偨僴僀僽儕僢僪丄傕偟偔偼僐儞億僕僢僩偲屇偽傟傞僞僀僾偑弌尰偟丄僼傽僀傾僼儔僀IC傕峾斅梟愙偲僴僀僽儕僢僪偺椉曽偑懚嵼偡傞丅婰榐幨恀偱偼僴僀僽儕僢僪偺曽偑懡悢攈偐側丅 |

尰懚偡傞僔儍乕儅儞VC僼傽僀傾僼儔僀丅墑挿偝傟偨幵懱偑僇僢僐僀僀偺偩丅 |

|

丂偍師偼僼傽僀傾僼儔僀偺幵懱丄僒僗儁儞僔儑儞丄僨僼僇僶乕丄棜懷偺堘偄側偳丄僶儕僄乕僔儑儞偺夝愢傪墑乆偲懕偗偨偄偲偙偩偑丄撉傓曽傕僣儔僀偩傠偆偐傜屻偵夞偦偆丅偙傟傜偺徻嵶偲幚幵幨恀偼丄棤掚偺暔抲偒偵偟傑偭偰偍偔偺偱丄尞傪偍帩偪偺曽偼擿偄偰傒偰偔偩偝傟丅帩偭偰側偄曽偼儊乕儖偄偨偩偒偨偄丅

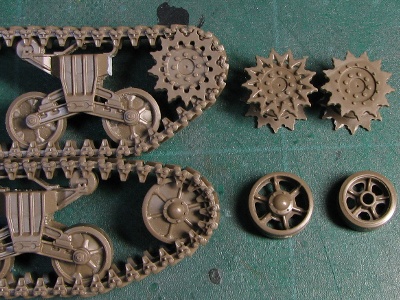

丂偱偼惢嶌奐巒丅傑偢幵懱壓晹傪墑挿偡傞丅僱僢僩偱擖庤偟偨悺朄擖傝恾柺偱偼1/48偱7mm墑挿偡傞偙偲偵側傞偑丄柾宆偱偼棜懷敿枃偺惍悢攞偱側偄偲慻傒棫偰幃棜懷偑傄偭偨傝廂傑傜側偄丅嬤偄偲偙傠偱8mm = 棜懷2.5枃暘墑挿偡傞丅偮傑傝堦廃偱5枃憹傗偡傢偗丅偙傟偵敽偄丄2斣栚偺僒僗偼3.5mm丄3斣栚偼7mm屻戅偝偣傞丅仼偙偙偼恾柺偳偍傝丅栵夘側偺偑僟僀僉儍僗僩偺僔儍僔乕偩丅儂儞僩偙傟偼巭傔偰梸偟偄傛丅 |

偱傕傑偁丄偦偺婥偵側傟偽愗傟傞丅側傑偔傜側僄僢僠儞僌僜乕乮岤庤乯偱傕曅懁10暘偱廔椆丅僒僗婎晹傪嶍傞偺偵曅懁10暘偱丄崌寁40暘丅 |

僄僶乕僌儕乕儞偺0.8mm岤僾儔僶儞側偳偱7mm墑挿丅屻抂偺憰峛斅偼I宆傛傝妏搙偑怮偰偄傞偺偵拲堄丅VC偼屻抂偵壸暔敔偑偁傞丅 |

|

丂

丂棜懷偼僉僢僩傪巊偄丄M4A1僉僢僩偺梋傝棜懷偐傜5枃捛壛偡傞丅僔儍乕儅儞偺棜懷偼僺儞偲挘偭偰偄傞偑丄偦傟偱傕忋懁偱偼庒姳偺抩傒偑偁傞偺偱丄巜偱嬋偘傞丅婲摦椫丄桿摫椫偺壓曽傕摨條嬋偘偰傗傞丅婲摦椫偼僊僓僊僓僞僀僾傪慖戰丅揮椫丄桿摫椫偼寠側偟偩丅 |

梟偒僷僥傪側偡傝偮偗偰拻憿敡傪昞尰丅偍傗丄捿傝壓偘儕儞僌偑愜傟偰偄傞乮媰乯丅 |

僞儈儎M4A1偵偼偙傟傜慡晹偑擖偭偰偄傞丅偓偞偓偞婲摦椫傕2庬椶偁傞丅 |

|

|

T48棜懷憰拝僞僀僾偼丄幵懱慜柺偵幬傔偺捛壛憰峛斅偑偁傞丅夋憸偱偼枹憰拝丅 |

墑挿偝傟偨幵懱丄僒僗儁儞僔儑儞偺娫妘丄捛壛壸暔敔傪尒偰偄偨偩偒偨偄丅 |

|

丂堷偒懕偒丄僨傿僥傿乕儖傪嶌傝崬傫偱偄偔丅偲傝偁偊偢宍偵側偭偰枮懌偟偨偺偱丄傑偨僿儖僉儍僢僩偵愱怱偟傛偆丅

|

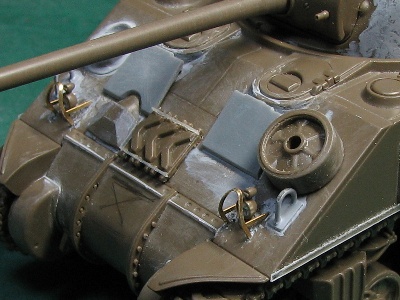

忋婰摿挜偑傛偔暘偐傞丅幵懱僴僢僠慜曽乮捛壛憰峛斅偺攚屻乯偼僉僢僩偲堎側傝捈帇僶僀僓乕晅偒偩偑丄偙傟偑戝懡悢偩丅 |

幵懱屻抂偺憰峛斅偑I宆偲V宆偺幆暿揰丅峾惢棜懷偼V偺扟偑峀偄T54E1偵僟僢僋價儖偮偒丅 |

彮悢攈偺寠偁偒揮椫丅VVSS僒僗傕捒偟偄弶婜宆丅婲摦椫偼娵宍丅桿摫椫偼晄柧丅棜懷偼峾惢偐丅 |

偙傟傑偨旕忢偵捒偟偄慜婜宆儚儞僺乕僗丒僨僼僇僶乕乮僔儍僋儖婎晹偺宍偱敾暿壜乯偩丅棜懷偼愙抧柺偑暯傜側僑儉偺T51丅 |

|

|

僉僢僩偲摨偠僑儉V帤僽儘僢僋偺T48棜懷丅僗僇乕僩偑傑偩巆偭偰偄傞丅梊旛棜懷偺憰拝曽朄偵偼僶儕僄乕僔儑儞偑偁傞丅 |

朇搩塃偺捛壛憰峛斅乽側偟乿偑妋擣偱偒傞丅棜懷偼T48丅 |

憰旛昳傗婾憰偱摿挜偑傛偔暘偐傜側偄偹丅朇搩屻晹偵彫偝偄捛壛壸暔敔偑偁傞丅棜懷偼峾惢丠 |

朇搩椉榚偵僞僀僼乕儞偲摨宆偺儘働僢僩儔儞僠儍乕傪憰旛偟偰偄傞丅幵懱慜曽偼尒偊側偄偑暥專偵傛傞偲僴僀僽儕僢僩偲偺偙偲丅 |

|

丂巹偑惢嶌偟偰傞偺偼丄彮悢攈偺戞2僌儖乕僾丅摿挜偼丄朇搩塃偲幵懱懁柺偺捛壛憰峛斅偁傝丄幵懱慜曽偵幬傔捛壛憰峛斅偁傝乮偦偺攚屻偺宍忬偼僶儕僄乕僔儑儞偑偁傞傛偆偩乯丄棜懷偼T48偑庡棳丅懠偺摿挜偼戞1僌儖乕僾偲摨偠丅杮儁乕僕偱傕夋憸宖嵹偟偰偄傞Prime Portal偺尰懚VC傕戞2僌儖乕僾偩丅 |

戞1僌儖乕僾偺摿挜偑傛偔暘偐傞丅偙偺傛偆偵朇搩屻晹偵捛壛壸暔敔偑偁傞幵椉傕懡偄丅棜懷偼V偺扟偑嫹偄T54E2偐丠 |

尰抧惢嶌丠偺朇恎棷傔偑栚傪堷偔丅偙傟傕棜懷偼T54E2偐丅T54E1傪棜偄偨幵椉傕懡悢偁傞丅 |

朇搩嵍懁偺朇庤僴僢僠偱僼傽僀傾僼儔僀偲妋擣偱偒傞丅棜懷偼彫偝側娵撍婲偑3偮偁傞T62偐側丠 |

IWM傾乕僇僀僽桞堦偺戞2僌儖乕僾偺幨恀丅幵懱僴僢僠慜曽偼捈帇僶僀僓乕偮偒丅捛壛憰峛斅偑晄柧偩偑乽偁傝乿偲悇應丅 |

|

|

墌摏宍偺弌偭挘傝傪丄僾儔僶儞偲僷僥偱丄僫儞僠儍僢僥廋惓丅婡廵杊悈僇僶乕庢傝晅偗晹偺嵶榞偼丄僼傽僀傾僼儔僀偵偼側偄丅嶍傝庢傞丅 |

|

|

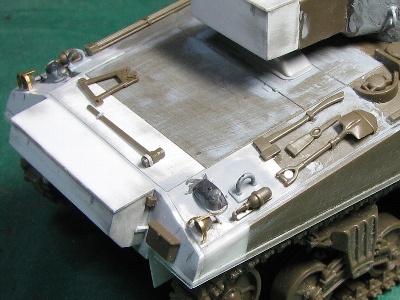

0.1mm傾儖儈斅傪3mm揝媴偱偖傝偖傝丅儗儞僘偼敄偄墫價斅丅偲傕偵2mm億儞僠偱敳偒丄2mm僶僀僗偺寠偵偼傔崬傓丅 |

幵懱偵忔偣傞偲偙傫側嬶崌丅 |

|

|

傑偢丄幚幵偺儕僒乕僠丅IWM傾乕僇僀僽偐傜丄僲乕儅儖丒V宆丅僼傽僀傾僼儔僀VC傕摉慠摨偠宍丅 |

夞揮僲僐側偳偱晄梫晹傪僇僢僩丅幵懱僴僢僠愙拝屻偺揇撽嶌嬈側偺偱丄僴僢僠慜曽偺僼僠傪巆偡丅 |

傑偢丄岦偐偭偰嵍偺忬懺偵僾儔斅偲僾儔僷僀僾偱岺嶌丅師偵捈帇僶僀僓乕傪墯宍偵愗偭偨僾儔僶儞丄1mm僾儔朹偱丅 |

捛壛憰峛斅傪忔偣偰傒傞丅僌儗乕偺僾儔斅偼僞儈儎惢僼傿僊儏傾偺儀乕僗丅捿傝壓偘儕儞僌婎晹偵0.3mm僾儔僶儞傪愙拝丅 |

|

丂偣偭偐偔嶌偭偰傕捛壛憰峛斅傪偮偗傞偲傎偲傫偳尒偊側偄丅

|

儔僀僩僈乕僪偼儂價儃偺M4A1(76mm)偵晅懏丅偙傟偱偙偺僉僢僩傪攦偭偨堄枴偑偁偭偨偲偄偆傕偺丅梊旛棜懷偲梊旛揮椫偼壖抲偒丅 |

屻傠偼偙傫側姶偠丅幵懱偑怢傃偨暘丄幵奜憰旛昳偺攝抲傕僔儍乕儅儞 I 偲偼旝柇偵堎側傞丅 |

|

丂偦傟偧傟偺僷乕僣偺愙拝埵抲傪幨恀偱僠僃僢僋偡傞偲丄幵懱偵傛傝旝柇偵嵎堎偑偁傞丅偲偔偵丄朇恎僋儔儞僾偲僴儞儅乕偺攝抲偼堘偄偑戝偒偄偑丄幬傔捛壛憰峛斅僌儖乕僾偺VC偱偳偆側偺偐偼晄柧偱丄嶌昳偱偼僥僉僩乕丅僥乕儖儔僀僩偲偦偺僈乕僪偺埵抲傕嵶偐偔堘偭偰偨傝丅傑丄嵶偐偄偙偲偼丒丒丒

|

搤婫柪嵤傒偨偄丠丂懌夞傝偼庢傝奜偣傞傛偆偵偟偰傞偺偱丄枹揾憰丅 |

幵挿僴僢僠偼壜摦偵偟偰傒傞丅偪偲奐偒偡偓偱丄屻傎偳幉傪懢偄恀鐹慄偵岎姺偟偰夵慞偡傞丅 |

|

丂揾憰傑偱偵偼丄傕偆彮偟嵶晹傪嶌傝崬傓丅

|

傎偲傫偳慺慻傒丅僴僢僠偼壜摦丅儔僀僩僈乕僪側偳D-up丅晹暘揑偵僒僼傪桘奊梡偺昅偱偨偨偒偮偗偰拻憿敡昞尰丅 |

僉僢僩僷乕僣偺宍傪僥乕僾偵幨偟庢傝丄從偒撦偟偨0.6亊0.3mm恀鐹懷嬥傪嬋偘偰敿揷偯偗丅 |

|

|

柾宆偱偼丄柧傞偔挷怓偟偨僆儕乕僽僪儔僽偺嶌昳偑懡偄偗偳丄幚暔偼傕偭偲埫偄丅帺桼僼儔儞僗孯偺M5寉愴幵丅 |

嶣傝曽偺偣偄傕偁傞偑丄偙傟側偳憡摉埫挷丅偙傫側姶偠偵巇忋偘傜傟偨嶌昳偭偰丄偁傑傝尒側偄偹丅 |

偙偺M8憰峛幵偺墭傟曽傕嶲峫偵側傞丅恖暔傗攚宨偺怓挷偲幵椉偲傪斾妑偡傟偽丄夋憸偺怓挷偺嵞尰惈偼偐側傝崅偄偲偄偊傞丅 |

毢傑傒傟偱傕丄壓抧偺OD偼偦傟傎偳柧傞偔側偄丅媡偵僞僀儎偺柧傞偝偵傕拲栚偟偨偄丅僿儖儊僢僩偑傑偨崟岝傝丅 |

師偵僔儍乕儅儞傪壗揰偐丅偙偺OD傕偐側傝埫偔丄椢枴傪偁傑傝姶偠側偄丅 |

壗屘偐傢偐傜側偄偑丄拻憿幵懱偺M4A1偱偼揇偲毢偺墭傟偑挊偟偄丅 |

敀偭傐偄揇偲毢偺壓偵埫偄OD偑婄傪弌偡丅朇恎偩偗偼崟岝傝偟偰偄傞丅 |

M4A1偺柾宆偱偼丄偙偺夋憸偁傞偄偼忋偺僀儊乕僕偱揾偭偰傒偨偄丅 |

|

丂師偵丄塸孯幵椉傪尒偰偄偙偆丅偙傟傜偵揾傜傟偨揾椏偺惓妋側怓挷偼抦傜側偄偑丄庤尦偺僇儔乕幨恀偐傜帺暘側傝偵僀儊乕僕偟偰傒傞丅埲壓IWM偺傾乕僇僀僽偐傜 |

塸杮搚偱孭楙拞偺僋儖僙僀僟乕丅偁傑傝墭傟偰側偄偺偱丄杮棃偺怓偵嬤偄偩傠偆丅 |

偙偪傜傕孭楙拞偺僠儍乕僠儖愴幵丅偙傟傜偺揾怓偼傢傝偲柧傞傔丄偐偮墿怓枴偑嫮偄丅 |

塸孯偺僔儍乕儅儞愴幵丅柧傞偄搚毢偺壓偵埫偄怓偑婄傪弌偡偺偼暷孯僔儍乕儅儞偲摨偠丅 |

幨恀偺報徾偱偼僆儕乕僽僪儔僽偲屇傫偱傕偍偐偟偔側偄偑丄暷孯偺偦傟偲偼偪傚偄報徾偑堘偆丅偪側傒偵偙偺彈惈偼偲偰傕偲偰傕崅婱側偍曽丅 |

|

丂偝偰丄僼傽僀傾僼儔僀偺揾憰偑偳偆偩偭偨偺偐丠偑栤戣丅丂巆擮側偙偲偵庤尦偵僆儕僕僫儖偺僇儔乕幨恀偼側偄偺偱丄憐憸偡傞偟偐側偄丅暷崙偱惗嶻偝傟偨M4A4偼偍偦傜偔僆儕乕僽僪儔僽偱揾傜傟偨乮旘峴婡傪椺偵椶悇偡傟偽丄偦偺怓挷偼岺応偵傛傝偽傜偽傜偩偭偨壜擻惈偼偁傞偑乯丅偦傟偑塸崙偵憲傜傟丄庡朇偑姺憰偝傟傞側偳偺夵憿傪庴偗傞丅 丂夵憿晹暘偵傕儁儞僉偼揾傜傟丄偦傟偼塸孯巊梡怓偲峫偊傞偺偑帺慠丅偱丄偦傟偵偁傢偣偰幵懱傕儕儁僀儞僩偝傟偨偐偳偆偩偐丅儌僲僋儘幨恀傪尒傞偲夵憿晹暘偲婛懚晹暘偲偺怓挷嵎偼尒傜傟側偄丅側偍丄塸孯幵椉偺揾憰怓偼丄44擭4寧偵SCC No.15 僆儕乕僽僪儔僽偲巜掕偝傟偨偲偺偙偲丅僱僢僩側偳偱挷傋傞偲丄暷孯偺OD偲怓挷偼帡偰偄傞傜偟偄丅

|

傑偢丄僋儗僆僗#361偺RAF僟乕僋僌儕乕儞偱慡懱傪壓揾傝丅懌夞傝偼偦傟偵#22僟乕僋傾乕僗偲崟傪壛偊傞丅 |

僞儈儎傾僋儕儖偺僟乕僋僌儕乕儞偲僨僓乕僩僀僄儘乕傪崿偤丄寉偔悂偒晅偗傞丅 |

傾儖僐乕儖棊偲偟丅擱椏梡傾儖僐乕儖偑庤尦偵側偔丄柍悈傾儖僐乕儖傪巊偭偨偲偙傠丄偪傚偄偲棊偪偡偓丅 |

僂僃僓儕儞僌丒儅僗僞乕偺儅僢僪傪悈梟偒偟偰僂僅僢僔儞僌丅 |

偝傜偵毢怓偺僷僗僥儖暡傪傑傇偟偨傝丄僄僢僕偵墧昅暡傪嶤傝偮偗偨傝偟偰弌棃忋偑傝丅 |

僋儘乕僘傾僢僾丅朇搩偺僒僼僃乕僒偺拻憿昞尰偑岠壥揑丅幵懱偺尐偼僉僢僩偦偺傑傑側偺偱丄斾妑偝傟偨偟丅 |

|

|

偪傖傜偪傖傜偭偲揾偭偨偩偗偩偑丄夋憸僜僼僩偱柧搙傪棊偲偡偲丄側偐側偐敆椡偩丅偝傜偵毢怓傪寉偔僆乕僶乕僗僾儗乕偡傞偲幚幵夋憸偺暤埻婥偵嬤偯偔偐側丅 |

|

丂寢壥偲偟偰丄墭偟偺戝晹暘偼僂僃僓儅僗悈梟偒偱丄傾儖僐乕儖棊偲偟媄朄偼巇忋偑傝偵偁傑傝婑梌偟偰側偄丅傕偆彮偟楙廗偑昁梫偩偹丅擱椏梡傾儖僐乕儖偵傕婜懸偟傛偆丅慡懱偺僩乕儞傕傑偩傑偩乽戝恖偟傔乿偱丄傕偆彮偟戝抇偵偄偒偨偄偲偙傠丅

|

壓揾傝偼M4A1偲慡偔摨偠丅僋儗僆僗#361偺RAF僟乕僋僌儕乕儞偱慡懱傪丄懌夞傝偼偦傟偵僟乕僋傾乕僗偲崟傪壛偊傞丅 |

僞儈儎傾僋儕儖偺僟乕僋僌儕乕儞偲僟乕僋僀僄儘乕傪崿偤丄寉偔悂偒晅偗傞丅 |

傾儖僐乕儖棊偲偟丅偙傫偳偼擱椏梡傾儖僐乕儖偱丅棊偪曽偺僐儞僩儘乕儖偑偱偒偢丄墭傜偟偄巇忋偑傝丅偙傟偼偙傟偱柺敀偄偲偄偆婥傕偡傞偑丅 |

僞儈儎傾僋儕儖偺僟乕僋僌儕乕儞亄僟乕僋僀僄儘乕傪丄嵞搙寉偔悂偒晅偗丄僩乕儞傪梷偊傞丅崱搙偼戝恖偟偡偓偐丅 |

|

丂傾儖僐乕儖棊偲偟曗懌丅搶媫僴儞僘偱僐乕僸乕偺僒僀僼僅儞梡偲偄偆傗偮傪攦偭偰偔傞丅惉暘偼儊僞僲乕儖偑傎偲傫偳丅偙偪傜偼僄僞僲乕儖乮柍悈傾儖僐乕儖乯傛傝儅僀儖僪側棊偪曽偩偑丄傗偼傝僐儞僩儘乕儖偑擄偟偄丅壗屘偩偐暘偐傜側偄偑丄弶傔偼傛偔棊偪偰丄偩傫偩傫棊偪偑埆偔側傝丄偦偺偆偪慡偔棊偪側偔側傞丅揔媂僄僞僲乕儖傪捛壛偟偰偄偔偑丄慱偄捠傝偵偄偐側偄丅 丂柾宆帍側偳尒傞偲丄忋庤側恖偺嶌昳偼杮摉偵忋庤偱丄傗傝曽偑崻杮揑偵堘偆偺偐傕丅帋偟偵丄僄傾僽儔僔偱昞柺偑揾傟傞偖傜偄偨偭傉傝傾儖僐乕儖傪悂偄偰傒傞偲丄姡偄偰偐傜昞柺偑暡傪傆偄偨傛偆偵側傞丅忋夋憸偼偦傫側忬懺丅偲偄偆偙偲偱丄傾儖僐乕儖棊偲偟揾憰丄戝偄側傞壜擻惈偼旈傔偰偄傞傕偺偺丄偄傑偩儌僲偵弌棃偢丅巆擮丅

|

乽儘儃丄弌摦偩両乿乽儉儚僢乮仼堄枴晄柧乯乿丂僴儖僫儞僶乕乽13乿偲僗僐乕僪儘儞丒儅乕僋乽仩乿偼丄僇僢僥傿儞僌丒儅僔乕儞偱丅 |

儅乕僉儞僌偲嵶晹揾憰廔椆丅僔儕傾儖No.偼僀儞儗僞丅墿怓偼悂偒偮偗偺怓枴傪幐攕偟偰柺憡昅偱揾傝廳偹傞丅 |

寉偔僼儔僢僩僋儕傾傪悂偄偰偐傜丄悈梟偒僂僃僓儅僗偺儅僢僪偲僒儞僪偱僂僅僢僔儞僌丅撌晹偵偼墧昅暡傪偡傝偮偗傞丅 |

偝傜偵嶬怓傪拞怱偵丄墭偟傪壛偊傞丅儁儕僗僐乕僾僈乕僪傪墑偽偟儔儞僫乕偱捛壛丅 |

|

丂幵椉杮懱偼偙傟偵偰堦墳偺姰惉偲偡傞丅庢傝媫偓姰惉曬崘丄偄偞惷壀傊丅

|

|

|

|

|

|

|

|

|

丂曗懌丅儁儕僗僐乕僾丒僈乕僪偼丄幨恀傪尒傞偲偄偔偮偐偺僞僀僾偑偁傞傛偆偩丅墑偽偟儔儞僫乕傪偄偒側傝儌僨儖偵愙拝偡傞偲墭偔側傞偺偱丄僾儔斅偺忋偱慻傒棫偰丄1擔抲偄偰偐傜愗傝庢偭偰儌僨儖偵嵹偣傞丅僾儔梡愙拝嵻偩偑丄屌傑傟偽偦傟側傝偺嫮搙偵偼側傞丅 丂悈梟偒僂僃僓儅僗偼丄偍庤寉側妱偵偼幚姶偺偁傞墭傟曽偵側傞偺偱婥偵擖偭偰偄傞丅傗傝曽偼嬌傔偰娙扨偱丄悈偱敄偔梟偄偰儌僨儖偵揾傝偨偔傝丄姡偄偰偐傜柸朹傗昅側偳偱怈偒庢傞偩偗丅掕拝偵擄偑偁傞偑丄婥偵側傞側傜僼儔僢僩僋儕傾偱傕悂偄偰傗傞丅偦傟偱僩乕儞偑棊偪傞偑丄嵞搙悈梟偒僂僅僢僔儞僌偡傟偽傛偄丅悈側偺偱丄僾儔傗揾椏傪捝傔側偄丅僔儞僫乕悂偔慜偼壗搙偱傕傗傝捈偟偑偒偔丅 丂偲偙傠偱丄毢傗戅怓偲偄偭偨柧怓曽岦偺僂僃僓儕儞僌偵偍偄偰偼丄埫怓偵傛傞乽掲傔乿偑廳梫偩偲姶偠傞丅偙傟偼旘峴婡傕摨偠丅杮嶌偺応崌丄墧昅暡傪撌晹偵嶤傝偮偗偨傝丄嶬怓僂僃僓儅僗傪揔媂壛偊偨傝丅偦傟偩偗偱偼懌傝偢丄僟乕僋僌儗僀傪僪儔僀僽儔僔偟偨傝丅 丂僔儍乕儅儞偺揾憰仌墭偟偵偍偄偰偼丄幵懱懁柺偺峀偄暯柺傪偄偐偵尒偣傞偐偑堦偮偺億僀儞僩丅塉偩傟傗嶬廯側偳埫怓僂僃僓儅僗偱昤偒崬傓丅傗傝夁偓偼嬛暔丅揔搙側乽娫乿丄乽棎傟乿傪堄幆偡傞丅懢偝偲偐娫妘偲偐偺僷僞乕儞偑嬒堦偵側傞偲壓庤偔偦偵尒偊傞丅乽1/f 備傜偓乿偺棟榑偩丅備傜偓偑偁傞偲丄杮暔傜偟偔尒偊傞乮僴僘乯丅崟偲敀偺岄愇傪傛偔崿偤偰偽傜傑偔丅敀崟嬒堦偵嶶傜偽傞偐偲偄偆偲幚偼堘偄丄崟偄偲偙傠偲敀偄偲偙傠偑弌棃傞丅偙傟傕備傜偓丅 丂偲偄偆偙偲偱丄幵椉扨懱偲偟偰偼姰惉丅偦傟偩偗偱側偔丄幵嵹暔帒丄僼傿僊儏傾丄儀乕僗丄寉幵椉傑偱巇忋偘偰嵟廔偲偟偨偄偲偙傠偩偑丄偁偲偼備偭偔傝傑偭偨傝偲丅

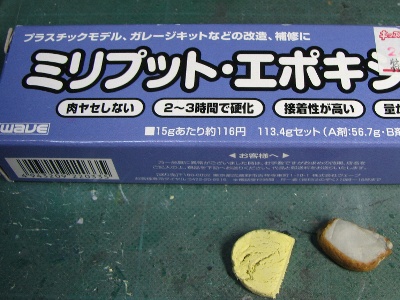

丂僔儍乕儅儞宯偼壸暔傪枮嵹偟偰偄側偄偲乽傜偟偔乿側偄丅摉弶偼暿攧傝儗僕儞傪攦偭偰偒偰怓傪揾傞偩偗偺偮傕傝偑拞乆擖庤偱偒偢丄偦傟側傜偲僄億僷僥偱帺嶌偡傞丅婰榐幨恀傪尒傞偲丄僔乕僩椶傪娵傔偰屻晹偵僪儞偲愊傫偱偄傞幵椉偑懡偄丅偲偄偆偙偲偱儊僀儞椏棟偼偙偺僔乕僩偺夠丅晅偗崌傢偣偵僕僃儕僇儞傗彫僔乕僩側偳傪廃埻偵攝抲偡傞丅偝偰偦偺僔乕僩丄晍偺姶偠傪弌偡偺偵堦嬯楯偱丄婰榐幨恀偺拞偐傜僔乕僩偑幨偭偰傞偺傪壗枃傕僺僢僋傾僢僾偟偰庤尦偵抲偒丄偦傟傪尒側偑傜僨傿僥傿乕儖偺僀儊乕僕傪愗傝庢偭偰偼庤尦偺僷僥偺夠偵搳塭偟偰偄偔丅 丂崱夞弶傔偰WAVE偺儈儕僾僢僩丒僄億僷僥傪巊偆偑丄側偐側偐巊偄傗偡偄丅婥偵擖偭偨丅擲搚嵶岺偺傛偆偵廮傜偐偄娫偵宍傪嶌傞偺偱側偔丄屌傑偭偰偐傜挙崗搧偱嶍傞丅儈儕僾僢僩偼僒僋僒僋嶍傟傞偺偱幚偵婥帩偪偑偄偄丅傎偲傫偳暯搧堦杮偱挙傝偁偑傞丅峫偊偰傒傟偽丄晍偼2師尦側傢偗偱丄偟傢偺婑偭偨晍偼2師嬋柺偺廤崌懱偲尒傞偙偲偑偱偒傞丅暯搧偱挙傞嬋柺偼2師嬋柺偲側傞偺偱丄榑棟揑偵偼崌偭偰偄傞丅 |

堦嶌栚偺僔乕僩丅摢偺拞偺僀儊乕僕偩偗偱挙崗偟偨偺偱丄弌棃忋偑傝偑僀儅僀僠丅岤庤偺晍傜偟偔尒偊側偄丅 |

擇嶌栚偺僔乕僩丅崱搙偼帺屓枮懌丅儌僨儖忋偵抲偄偰僶儔儞僗偺僠僃僢僋丅墱偺拑怓偄偺偼僞儈儎丒僄億僷僥丅 |

巊梡慺嵽偼僐儗丅塃懁偺B嵻偼屆偄偺偐丠廃埻偑拑怓偱愗傞偲拞偑奃怓丅偙偺攝怓丄塅榓搰柤嶻偠傖偙偰傫偦偭偔傝丅 |

慜懁偼傑偩傾僞儕傪偮偗偰偄傞抜奒丅 |

|

丂偙偺僔乕僩丄媥宔拞偵幵椉偺尐偐傜揤枊偺傛偆偵挘偭偰傞椺傕偁傝丄寢峔戝偒側僒僀僘偺傛偆偩丅偲偙傠偱丄僪僀僣孯偼偙偺庤偺暔帒傪偁傑傝嵹偣偰偄側偄偑乮傾僼儕僇傪彍偔乯偳偆偟偰傞傫偩傠偆丠丂彫暔偼僎儁僢僋僇僗僥儞偵擖傟傞偲偟偰丄僔乕僩椶偼擖傝偒傜側偄丅暿搑巟墖幵椉偑悘峴偡傞偺偩傠偆偐丅偳側偨偐偛懚抦丠

丂偝傜偵丄僕乕僾丅僼傽僀傾僼儔僀偵揧偊傞彫宆幵椉偲偟偰偼丄僥傿儕乕傗儐僯僶乕僒儖丒僉儍儕傾傕偁傝偆傞偑丄偢乕偭偲愄偺偍庤偮偒僕乕僾乮偍偭偲僞儈儎偼彫宆幵椉偭偰偄偆傫偩偭偗乯傪惉暓偝偣傞丅婰榐幨恀傪尒傞偲丄塸孯偺僕乕僾偵偼暷孯偲偼堘偭偨乽暥朄乿偑偁傞丅偦偺偲偍傝偵惓偟偄僋傿乕儞僘丒僀儞僌儕僢僔儏側傜偸僋傿乕儞僘丒僕乕僾偵偟偰傗傠偆丅僀僞儕傾愴慄偺僯儏乕僕乕儔儞僪晹戉偱偳偆偩偭偨偐偼丄偙偺嵺峫偊側偄丅 |

塃丄僉僢僩僆儕僕僫儖偲斾妑丅廲偩偗偱側偔丄墶偵傕奼戝丅嵍偼敧摢恎偱僴儞僒儉丅塃偺僆儎僕偼偪傫偪偔傝傫丅撌墯枱嵥偐丅 |

抁偄僶儞僷乕丄偦偺忋偺僞僀儎偑1偮偺暥朄丅曅娽偼摂壩娗惂儔僀僩丄傕偆曅娽偼墿怓偄乽嘇乿偲偄偆偺傕姷梡嬪丅 |

|

丂僔儍乕儅儞偲僕乕僾丄偳偪傜傕傾儊儕僇惢傪幹偺栚巇條偵儌僨傿僼傽僀偟偰偄傞傢偗偱丄偦傟傪柾宆偱暲傋傞偺傕傑偨堦嫽丅

丂婰榐幨恀傪尒傞偲丄僀僊儕僗愴幵暫偺儐僯僼僅乕儉偼丄婎杮揑側僨僓僀儞偼摑堦姶偑偁傞偑丄嵶偐偔尒傞偲條乆側僶儕僄乕僔儑儞偑偁傞丅僂乕儖偺搤暈丄柸偺壞暈丄僆乕僶乕僆乕儖偺傛偆側偩傇偭偲偟偨杊姦暈丄偝傜偵抧拞奀愴堟偱偼敿懗敿僘儃儞傕偁傝丅旼偺億働僢僩傕嵍偺傒丄嵍塃椉曽丄塃偼僼儔僢僾偺傒丄偲偄偭偨僶儕僄丅僘儃儞偺悶偼丄峣偭偨宍偑堦斒揑偩偑丄晛捠偺偢傫偳偆宍傕偁傝丅 丂摉弶偼丄忋婰僶儕僄傪堄幆偣偢偵敊慠偲挙傞偑丄乽僔儚偺恄條乿偑崀傝偰偙側偄丅傗偭傁幚暔傪尒側偒傖僟儊偩側丄偲偄偆偙偲偱庤帩偪幨恀偲尒斾傋傞丅偦偆偡傞偲慺嵽偵傛偭偰僔儚偑慡慠堘偆偙偲偑暘偐傝丄愴幵偑僀僞儕傾愴慄偺儅乕僉儞僌側偺偱柸偺壞暈偵偡傞丅傑偨丄旼偺偁偨傝偑備偭偨傝懢偄偺偑塸孯偲偄偆偐偁偺崰偺僘儃儞偺摿挜丅偙偆側傞偲丄奨傪曕偄偰偄偰傕恖偺僘儃儞偺僔儚偺僨傿僥傿乕儖傪娤嶡偟偰偟傑偆丅偦偆偄偆栚偱僘儃儞傪尒偰偄傞恖娫偭偰丄堦懱悽偺拞偵壗恖丒丒丒 |

嵞宖丅慜夞峏怴帪丅僞儈儎僉僢僩偼丄僂乕儖慺嵽偺姶偠偩偹丅 |

壗搙偐惙傝偲嶍傝傪孞傝曉偟偨忬懺丅僾儔偲僷僥偺傑偩傜柾條偱丄帺暘偱傕栿偑暘偐傜側偔側傞偺偱丄梟偒僷僥傪揾偭偰宍傪妋擣偡傞丅 |

|

丂僕乕僾偲塣揮庤偵傕庤傪壛偊傞丅暷暫偺壓敿恎偵偼僷僥傪惙偭偰塸孯巟媼暈偵丅僿僢僪傕僀僊儕僗愴幵暫偵岎姺丅儀儗乕朮偵側偭偨偲偨傫慡偰偑僀僊儕僗偭傐偔尒偊傞偐傜晄巚媍丅忋敿恎偼暿偺僀僊儕僗暫偱丄慜偵怢偽偟偨塃榬偲偺憡惈偑埆偔丄尐偺儔僀儞偑晄帺慠丅榬偵偮傜傟偰塃尐偑帺慠偵慜偵弌傞傛偆偵惙傝嶍傝偡傞偑丄傑偩晄廫暘偐丅偙偙傕恓嬥傪恈偵儉僋偺僷僥偱嶌偭偨曽偑傛偐偭偨側丅 |

塃丄幵挿偼丄偝傜偵僘儃儞傪拞怱偵庤傪壛偊丄偩偄傇乽傜偟偔乿側偭偰偔傞丅僔儚偺恄條偑敿暘偔傜偄崀傝偰偒偨偐側丅 |

僘儃儞偼懢偔偡傞丅嵶偐偄僔儚偑柸偺摿挜丅僂乕儖偼傕偭偲戝傑偐偱廮傜偐丅愴幵偵忔偣傞偲尒偊側偔側傞偑丅 |

|

丂塸孯僕乕僾丄幵懱慜曽偺梊旛僞僀儎偼嬻掟晹戉撈帺偺偍嶌朄傜偟偄偲偺巜揈傪捀偔丅傑偨丄夵傔偰婰榐幨恀傪挱傔傞偲丄僀僞儕傾曽柺偺塸孯僕乕僾偼暷孯幃傪偦偺傑傑柍曄峏偱巊偭偰偄傞椺偑懡偄丅偲偼偄偊丄僶儞僷乕傕抁偔愗偭偨屻偩偟丄柾宆揑柺敀偝傪桪愭偟偰摉弶梊掕捠傝塸崙僗僞僀儖偱偄偔偮傕傝丅

|

偙傟偵偰慻傒棫偰廔椆丄偁偲偼揾憰偩丅僴儞僪儖偼僼傿僊儏傾偲堦懱壔偝偣傞梊掕丅 |

幵懱屻曽偺暥朄偼傛偔暘偐傜側偄偺偱暷幃偱丅嵍懁偵梊旛僞僀儎傪偮偗偨幵椉傕尒傜傟傞丅屻曽偺壸暔偼傕偆彮偟挙崗傪壛偊傞梊掕丅 |

|

丂惙傝側偑傜僿儔側偳偱宍傪嶌傞偐丄嶍傝側偑傜宍傪嶌傞偐偼丄懡暘恖偦傟偧傟偺岲傒丅巹偼嶍傝攈丅嶍傝夁偓偨傜偪傚偭偲惙偭偰傑偨嶍傞丅偦偺懠偺僐僣偲偟偰偼丄晛捠偺暯搧傛傝丄恘愭偑娚偔僇乕僽偟偨暯搧偑偄偄嬶崌丅抂晹傗朌偄栚側偳偺僨傿僥傿乕儖昞尰偑岠壥揑丅晍偺壓偵偁傞暔懱傪堄幆偟偨傝丅

|

嵞宖丅崱夞偼偙偺僀儊乕僕傪慱偆丅敀偄毢偺壓偵偁傞埫偄揾憰偑億僀儞僩丅 |

傕偆堦偮LIFE傾乕僇僀僽偐傜丅慡懱偺僩乕儞偼搚毢怓偩偑丄僕僃儕僇儞傗梊旛僞僀儎偼埫怓偑婄傪弌偡丅斀幩斅偺愒偑報徾揑丅 |

|

丂僀儊僩儗傪摜傑偊偰乮偳偙傑偱嵞尰偱偒傞偐偼偝偰偍偒乯丄杮斣揾憰丅婎杮偼僼傽僀傾僼儔僀偲摨偠偩偑丄嵶晹傪曄峏丅 |

儀乕僗偼#23僟乕僋僌儕乕儞乮塸嬻孯婡梡乯偵崟傪壛偊傞丅偪側傒偵嵟嬤偺#23偼偐側傝柧傞偔丄RAF偺僟乕僋僌儕乕儞偲偼憡摉怓挷偑堎側傞丅 |

偦傟偵僞儈儎傾僋儕儖偺XF59僨僓乕僩僀僄儘乕傪嬌乆敄偔婓庍偟偰寉偔僆乕僶乕僗僾儗乕丅 |

懕偄偰傾儖僐乕儖棊偲偟丅偙偺偁偲儀乕僗怓偱僄僢僕偵僪儔僀僽儔僔丄悈梟偒僂僃僓儅僗偱僂僅僢僔儞僌丅 |

搑拞徣棯偟偰幵椉傎傏姰惉丅屻晹偺偍壸暔偼壖抲偒丅僴儞僪儖偼塣揮庤偺庤偲堦懱壔偟偰傞偺偱丄偙偙偵偼柍偄丅 |

晍偼僞儈儎偺XF59僨僓乕僩僀僄儘乕亄XF81僟乕僋僌儕乕儞偺儀乕僗偵僼傽儗儂偺僇乕僉丅墿怓偄嘇偼儈儞僔偲堦弿偵嶌偭偨僀儞儗僞丅 |

屻偐傜丅LIFE幨恀偵嬤偯偄偨偐偳偆偩偐丅 |

|

|

拑怓偄偺偼僼傽儗儂偺僇乕僉丄椢偼摨318暷棨孯愴幵暫丄拞娫偼偦偺僽儗儞僪丅 |

壸暔偼愙拝偟偰側偄偺偱丄婥暘偱暲傋懼偊傞丅斅愗傟偼0.8mm僾儔僶儞偵僄僢僠儞僌丒僜乕偱栘栚傪偮偗傞丅墿怓偄僕僃儕僇儞偑傾僋僙儞僩丅 |

壓偐傜偺栚慄偱丅傕偆彮偟偛偪傖偛偪傖姶偑弌傞偲偄偄偺偩偑丅 |

僕乕僾偺壸暔傕昍偐偗偟偰揾憰丅巊梡怓偼僼傽僀傾僼儔僀偲摨偠丅巆傞偼僼傿僊儏傾偺揾憰乮偲儀乕僗乯偩丅 |

億乕僘偲偄偄昞忣偲偄偄丄忋棳奒媺弌恎偺巑姱偭偰姶偠丅儀乕僗偺僼傿僊儏傾偺億乕僘偑嬋偑偭偰偰丄悘暘捈偟偨傫偩偗偳丅 |

嵍懁丅媥宔拞偺儕儔僢僋僗億乕僘丅 |

僉僓偭偨傜偟偄億乕僘偩側丅僘儃儞偺懢偝偲柸摿桳偺嵶偐偄僔儚偑傾僺乕儖億僀儞僩丅 |

儀乕僗僼傿僊儏傾偑擔杮恖滸暯摢側偺偱丄屻摢晹偵傕僷僥傪惙偭偰偄傞丅 |

傾僢僾偼丄偙偺偁偨傝偑尷奅丅塃栚偑庮傟傏偭偨偄偺偼晧偺僗僷僀儔儖偺偣偄丅塃栚懁偼昅愭偑偡傫側傝擖傜側偄偐傜揾傝偯傜偄偺偩丅 |

僕乕僾偺僪儔僀僶乕偼崪懢崑榬孯憘僞僀僾丅偙偭偪偼彮乆庤敳偒丅僴儞僪儖偑幾杺偱忋庤偔揾傟側偄偟丅 |

|

丂庽栘偼丄儀乕僗偵捈愙怉偊傞偺偱側偔丄儌僕儏乕儖幃偲偟偰丄拑怓偔揾偭偨僗僠儗儞儃乕僪偵寠傪奐偗偰嵎偟崬傓丅儀乕僗偵幵椉偲暲傋偰僶儔儞僗傪妋擣丅幵椉偑晧偗傞偺偱丄彮偟掅偔偡傞丅偙偺儌僕儏乕儖傪儀乕僗偵愙拝丅抜嵎偼僼傽儞僪偱杽傔丄抧柺偼僥僋僗僠儍乕儁僀儞僩暡愥丅偳偆偣揾憰偡傞偐傜敀偱傕偄偄偺偩丅傾僋儕儖偺僶僼傪儀乕僗偵僥僉僩乕偵崿怓偟偰悂偒晅偗丄巇忋偘偵僂僃僓儅僗偺傾僋儕儖僔儞僫乕梟偒傪寉偔僆乕僶乕僗僾儗乕丅 |

JOEFIX STUDIO惢偺僪儔僀僼儔儚乕丅1/35側傜偙偺傑傑偱偄偄偐傕丅嵍壓偺彫偝偄偺偑丄忋婰壛岺嵪傒偺巬丅椢怓儔僢僇乕偱寉偔拝怓丅 |

憪偼揝摴柾宆梡偺嵶偐偄慇堐乮嵍乯丅偙傟偵敄拑怓偺慇堐乮拞乯傪揔摉偵愗偭偰崿偤丄儃儞僪偱抧柺偵愙拝丅塃偼庽栘偺梩偵巊梡丅 |

偱偒偁偑傝丅僀僞儕傾偺毢偭傐偄揷幧摴偲偄偆愝掕丅儀乕僗偼斈梡偲偟偰丄崱屻傕墷廈晳戜偺幵椉払偵巊偆偮傕傝丅 |

庽栘偲憪偺僋儘乕僘傾僢僾丅幵椉偲偺僗働乕儖姶偺僶儔儞僗傪尒偰偄偨偩偒偨偄丅 |

|

|

揥帵夛揑攝抲偼偙偆丅憡曄傢傜偢僗僩乕儕乕惈偺柍偄攝抲丅傑丄儀乕僗奜偵扤偐偄傞偭偰偄傞憐掕偱丅 |

幨恀偵偡傞側傜偙偺攝抲丅儀乕僗偑彫偝偄偺偱丄暿偺攚宨傪梡堄偟側偄偲愴幵偺慡懱傪僼儗乕儉偵廂傔傞偵偼僣儔僀偐側丅帺慠岝偩偐傜幙姶偑儕傾儖丅壓庤側柾宆傕忋庤偵尒偊傞丅柾宆嶣塭偺嫵壢彂偐傜奜傟傞偑丄惓柺偱側偔墶偐傜岝傪摉偰丄傢偞偲堦晹偑塭偱偮傇傟傞傛偆偵偡傞偲丄儕傾儖偭傐偔尒偊傞傛偆偩丅 |

偙偺儀乕僗丄幨恀梡攚宨偲偟偰偼僕乕僾偖傜偄偑挌搙偄偄丅傾僢僾偩偲晍偺昞尰偑僀儅僀僠偩側偁丅傑偩廋峴偑懌傝側偄丅 |

|

|