スピットファイアMk.XVIe(エレール1/72)製作記

2010.2.7初出

|

|

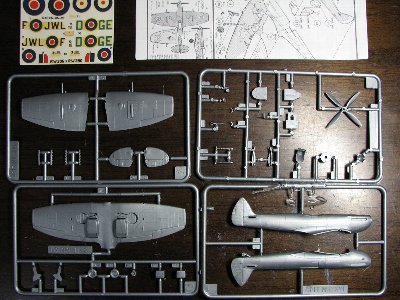

20ウン年前、当時入手可能でまともなナナニイのインジェクション・キットって、こいつとエアフィクスだけだったよね。この機首をエアに接いでIXを作ったり、ホイルを簡易のグリフォンに使ったりと重宝したけど、まともにXVIを作ったことはなく、いつか作ろうとずっと思ってた。 それをようやく実現。コンセプトは「素組みでキットの味わいを楽しむ」だ。ただし教条的に一切の追加工作許さずというのではなく、そのへんはテキトーに。 |

キットのパーツ類。小物が案外いい出来。 |

|

この段階で、消えた凸モールドをスジ彫り。凸を残すのはかえってメンドクサイのだ。そして、計器板やシートなどを組み込んで、胴体と主翼を接着。古いキットだが、合わせはよい。この時代のエレールって佳品が多いんだよね。主翼をねじったため、胴体と隙間ができ、フィレットにプラバンを接着しておく。上反角が不足気味で、翼下面パーツを「ぐいっ」と折り曲げておく。スピットの上反角は前縁で6°。 |

あっという間に士の字。 |

|

主翼とフィレットの接着面積が小さく、接着後に割れる。ここは桁を入れるなり、接着ベロをつけるなり工夫すべきトコロ。仕方なく、泥縄で脚庫からプラバンの小片を接着して補強。

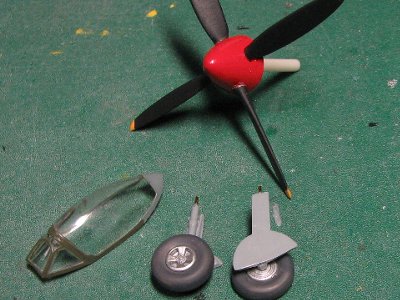

また、キャノピと胴体の接合部を削り、キャノピ取り付け位置を0.5mmほど下げる。これでもまだ隙間があるので、風防下端に0.2mm透明プラバンを貼り、削り合わせる。 スピナが気持ち小さめだが、これは味わいのうち。プロペラは後付けすることにして、パーツの合わせを丁寧に削り合わせる。機首エアインテイクは、ちょいと胴体から離れ気味で、接合部を少し削り、断面も気持ち丸める。主脚はカバーとの位置関係で1mmほど短縮。 |

キャノピ閉で作るので、まず風防とキャノピを接着。胴体に乗せると風防と胴体との間に大きな隙間が出来る。 |

隙間埋めを兼ね、唯一の?ディティールアップとして風防下のパネル段差を0.14mmプラペーパーで再現する。 |

|

キャノピ・レールの運河モールドは、当初そのままのつもりだったが、サフを吹いてみてダルさが気になり、埋めて彫りなおす。機首にアクセントが欲しくて、たまぐり#3でファスナを打つ。まあキットの凸リベの再現ということで・・

そのため、邪魔なサフはペーパーであらかた削り落とす。ラウンデル等は突合せで塗るのでテープでマスク。上面のオーシャングレイから塗り始める。塗料皿に取り、極薄く希釈。リターダーなし。太目の面相筆で薄く何度も塗り重ねていく。以下画像で。 |

2回目のオーシャングレイを塗り終わったところ。まだ下地が透けている部分が残る。この筆一本で塗っている。 |

ダークグリーンを1回塗ったところ。ご覧のとおりスケスケ。 |

2回目のDG終了。 |

下面と窓枠内側も塗装。下面は幅5mmの平筆。 |

さっきより明るく調合したOGとDGを2回ずつ上塗り。続いてマーキングに移り、黄色のためのマスキング。 |

マーキングも筆塗り。迷彩よりは濃いめに希釈して塗る。まず黄色から。 |

途中飛ばしてマーキング終了。全体をラプロス#6000で磨いたところ。黄色の色調が気に入らず、塗り重ねたため、塗膜がぶ厚い。 |

磨きすぎて、一部下地が露出。画像で見ると雰囲気あるのだが、実物はただ汚いだけ。大スケールならこれでいいかも。 |

小物も塗装。車輪の片方を紛失。仕方なくフジミの4本スポークを使う。実機はこのタイプを装着しているので、考証的にはマルなのだが。 |

汚い表面を覆うようにDG、OGを塗りなおし。小物を仮装着して「ほぼ完」の図。 |

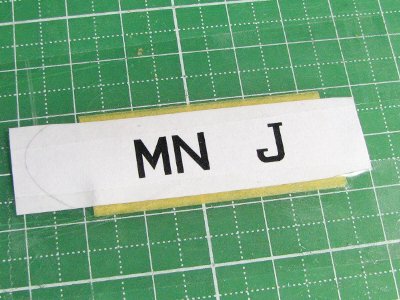

コードレターは手描き。パソコンで下絵を描き、マスキングテープの上に重ねて切り出す。 |

写真を見ながら位置決め。 |

手描きは十分堪能したので、白はエアブラシ。ガイアのクリアをたっぷり吹いてラプロス#6000で磨く。シリアルは作り置きの自作インレタ。 |

下面はこんな感じ。スミ入れはタミヤ・ウェザリング・マスター。 |

|

ラウンデルは胴体13mm(36in)、主翼17mm(48in)。主翼のサイズ、位置はレストア機などを参考にしたので、あまり根拠なし。 迷彩のぼかしは、OGとDGを半々に混ぜ、境界に面相筆で細線を描く。これはエアブラシでもタッチアップに使うテク。 本機は左側面の写真が手元にある。胴体ラウンデルとレター「J」は写っているが、「MN」は陰で見えない。ただしMがすっぽりドアに入ることは確認可。シリアルはTO231でなくTD231かも。また、フィッシュテイル排気管、4本スポーク装備が確認できる。写真で不明なところは同資料にある塗装図によるが、正しい保証なし。

下の塗装を「引っ掛けて」プラが透けてしまったら、下手につつかず放っといて次の塗りでカバーする。逆説的だが、濃い塗料の方が引っ掛けやすく、薄いと乾燥が早いので引っ掛けることも少ないとのこと(名人談)。マーキングはプラに直接けがいて筆塗りするとシャープになるが、技術がないのでマスキングテープ。 感想。筆塗りって、手作り感が強く、塗る過程そのものを楽しむ塗りといえる。まったり作るにはいいかも。その点エアブラシは機械的で楽しみはマスクをはがす一瞬くらい(モットリングやウェザリングはまた違うけど)。本当は色調を微妙に変化させて塗り込んだり、磨いたりで深みを出したいんだけど、まだそこまで至らず。最後にクリアをエアブラシするのは筆塗りの正統からは外れるかも知れないけど、筆ムラやマーキングの段差がひどかったので許してちょ。

|

|

|

|

|

|