ソードフィッシュ エアフィックス 1/72 製作記

2015.6.22初出

|

|

|

コクピットは素組みでも十分な再現度。 |

上翼。内部の補強パーツのため、上面部品に凹みがあって、これがヒケの原因。 |

|

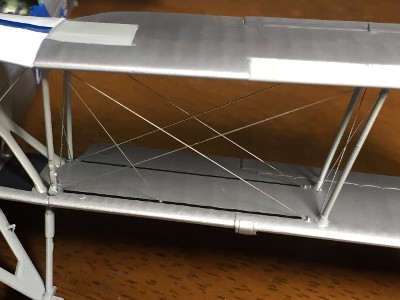

主翼は、インストと組み方を変え、下翼外側を先に胴体に取り付ける。そこに翼間支柱を立て、上翼を仮り止めして支柱を接着。塗装後に上翼を接着する算段。気になるヒケはとりあえず無視。 |

キットは前後支柱が一体化しているので、バラバラにする。 |

ラダー、エレベータを取り付け、表面の確認のため、軽くサフを吹く。エンジンと上翼は仮り止め。 |

|

引き続き、細部を作っていく。

|

細部を少々追加。 |

キットの支柱は曲がっていて、プラバンで置き換える。 |

|

サフを吹くと主翼のヒケが気になり、溶きパテで埋める。完全に修復できていないが、案外お手軽にそこそこの仕上がりになる。 |

再度サフを吹いて表面を確認。 |

|

本番塗装の前に、サフ面を#1200ペーパーで磨く。羽布の凸凹が面倒くさい。

|

セラックスグレイ塗装箇所は、とりあえずキットのインストに従うけど、いまいち自信なし。左上翼の四角いパネルも同色か。 |

マスキングして銀塗装。排気管は♯9金+♯41レッドブラウンの上から黒を薄く被せる。 |

|

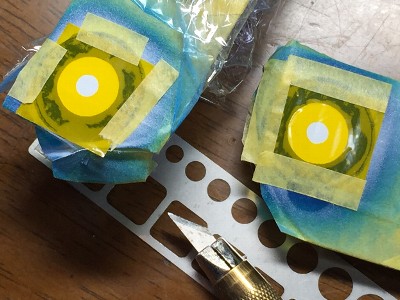

マーキングは、キット指定と同じ820スコードロン所属機にする。手描きするので違ってもいいんだけど、デザイン的にこれが一番かなと。全く同じは嫌なので機番を648に変える。実機写真もあり、シリアルはK8880。主翼ラウンデルは、デカールでは上下同じ54インチサイズ。このサイズでマスキングテープを切り、モデルに貼ってみると少々違和感がある。確証はないけど上面55インチ、下面50インチとする。青白赤が5:3:1だからサイズも5の倍数ではないかという単なる憶測。位置はもうちょい外側だ。上翼下面の機番も多分デカールはサイズが違っていて、他機の例では、もっと幅が狭く翼間支柱の外側に収まる。胴体ラウンデルはキットの24インチで合っている。 では塗装作業。機番の白以外の青と白は突合せで塗る。明るい青にしたくて#322フタロシアニンブルーとGX5スージーブルーを1:1。帯もラウンデルと同色。←根拠はない。シリアルはインレタを作ってある。機番はカッティングマシーンの出番。緑のマスキングシートが残り少なく、お試しでグラフテック塩ビカッティングフィルムCR09016を購入。使ってみると、あまり使用感がよろしくない。糊がかなり強くフィルムの伸縮性があるので、貼り直しているうち伸びて歪んでしまう。弱い塗膜だと剥がすときも心配。一方、表面の凸凹に追従性があるのは長所。場所で使い分けるといいかも。そもそもマスキングが目的のフィルムじゃないから仕方ない。 |

青塗装のためのマスキング。ラウンデルはドーナツ形のテープで位置決め。にじみ出し厳禁で、まずクリアを吹いてから青を吹く。 |

青を吹いて白のマスキング。クラフトロボが活躍だ。現在販売終了で、後継機はシルエットカメオという名称。 |

GX1クールホワイトを塗装。 |

上翼下面のマスキング。新規購入のカッティングフィルムを使ってみる。本来はフィルムそのものを装飾などに使うもの。 |

白のマスキングだけ剥がす。赤塗装があるので、全部は剥がさない。 |

|

|

|

色つきセロテープをエッチング・テンプレートで切り抜いてマスキング。 |

銀の光り具合とセラックス・グレイとの明度差、青の色調には自己満足。デカールの青は赤味が強くて私好みでない。 |

|

|

ラウンデルの赤、主翼の黒、胴体側面窓のデカールを貼る。 |

インレタは、台紙ごと切ってテープで位置決め。台紙を抜いて転写する。 |

部隊マークとステンシルのデカールも貼る。 |

インレタ、デカールの定着のためにセミグロスクリアを吹き、塗装&マーキングが概ね終了。 |

|

|

下翼の穴に通して引っ張りながら楔形に切った延ばしランナーで止めていく。紙の上などに瞬間を1滴たらしておくとランナーに着けるのが楽。 |

できあがり。テグスは接着前に#8銀で塗っておき、接着後にタッチアップ。程よい存在感で満足。 |

テグスとランナーを切り取り、ペーパーかけて銀色を筆でタッチアップしたところ。まだ目立つのでこのあと銀を軽く吹く。 |

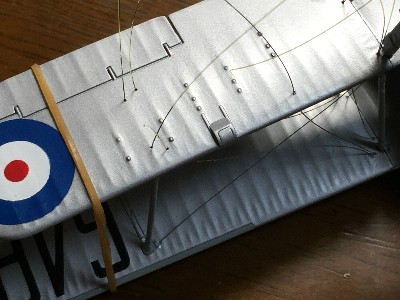

操舵索は細いナイロン糸。細すぎて存在感が薄いか。→あとで銀でタッチアップ。 |

|

|

|

|

|

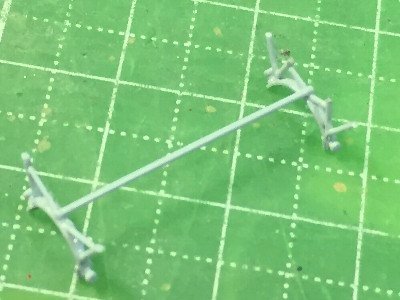

ピトー管、ステップ、アンテナ柱は真鍮細工。ぬるいキットのモールド表現に合わせて、ワザとぬるく作る。(←大ウソ) |

魚雷ラックはキットを利用。アーチ部を薄く削る(これでも半分の厚さ)。ロッド部は延ばしランナー。右はキット。残しておくと形を真似やすい。 |

溶剤系接着剤でまったりと組み立てる。フニャフニャでも1日経つと案外しっかりする。前後のロッドを接着すると、さらに強度が増す。 |

塗装して胴体に接着。完成後は脚の陰でよく見えない。残念。 |

|

アンテナ線の張り方がよく分からない。Mk.Iでも迷彩の頃になると、中央翼の1本の柱から垂直尾翼に向けて張られる。銀塗装の頃は翼端部の柱から尾翼に向けV字というかY字に張られる。胴体後方の無線機からもアンテナ線が出ているハズだが、それがどのように主翼〜尾翼間のアンテナ線に結びつくのかが不明。作品は想像によるでっちあげ。 また、エンジン後方の胴体上部にある小突起(用途不明)もMk.I初期と後期では異なる。エアやタミヤは後期のタイプ。作品は知らずに後期タイプの基部を作ってから差異に気付いて、中途半端な形状。初期は横から見るとT字形。

|

T字形アンテナ柱は真鍮パイプを使いたいところ在庫切れで真鍮棒。ナイロン糸の結び方を工夫して、横から見ればバーの中央から線が出ているように見せる。 |

ピトー管付け忘れ。雷撃用照準器もつけたいな。アンテナ線は操舵索と同じナイロン糸。魚雷架見えず。 |

|

|

|

|

|

1941年6月にアークロイヤルを去り、フェアリー・アルバコアに転換。42年2月から空母フォーミダブルに搭載されインド洋に向かい、同年5月からのマダガスカルの戦いに加わる。地中海に戻り、11月のトーチ作戦、シシリー、サレルノ上陸を支援した。44年1月からフェアリー・バラクーダMk.IIに転換し、ティルピッツを攻撃。同年9月にグラマン・アヴェンジャーに転換、太平洋に移動。パレンバン、スマトラ、先島諸島の攻撃などを行い、終戦を迎えた。 戦後は1951年7月からファイアフライMk.V、54年から再びアヴェンジャー、56年からガネットAS.1を使用。1958年からはヘリコプター部隊となり、ウェセックス、シーキングなどを機材とし、現在はアグスタウェストランド・マーリンHM.2を使用している。

|

| 1 | 航空ファン別冊・エアコンバット No.15 | - | 文林堂 |

| 2 | Fairey Swordfish in action aircraft no.175 | 0-89747-421-X | Squadron/Signal Publications |

| 3 | Fairey Swordfish and Albacore | 1-86126-513-3 | Crowood |

| 4 | Warpaint No.12 Fairey Swordfish | - | Hall Park Books |

| 5 | Aeroguide Classics 4 Swordfish Mk.I-III | 0-946958-29-7 | Linewrights |

| 6 | Swordfish Special | 1-55068-052-8 | Ian Allan |

| 7 | The Swordfish Story | 0-304-35711-1 | Cassell & Co |

| 8 | Fleet Air Arm British Carrier Aviation, 1939-1945 | 0-89747-432-5 | Squadron/Signal |

| 9 | Britain's Fleet Air Arm In World War II | 0-7643-2131-5 | Schiffer |

| 10 | On Target Special 9 The Battle of Britain Comouflage & Markings 1940 | 97-81904-643364 | The aviation Workshop Publications |

| 11 | Catapult Aircraft | 1-84415-419-X | Pen & Sword |

|

|