���b�T�[�V���~�b�g�a���P�O�X�e�@����L

�Q�O�O�S�D�R�D�T���o�A�@�U�D�P�V����

���y�[�W��

|

|

|

�@�͂��߂� |

|

�� ����R���Z�v�g �@���A�����̒��ł͖{����A����̃u�[���B�ŁA�X�s�b�g�t�@�C�A�A�}�X�^���O�Ƒ������b�T�[�͎��R�ȗ���B���̒��ŁA�ł�����Ȏp�Ԃ̂e�^�B����̓}���Z�C����u���đ��ɂȂ��B�C�[�O���E�X�g���C�N����́A�f�J�[�����������ꂽ�B����炸���Ă����I�I�@�C�������āA�����ɂƂ��Ă̌����_�ł̃x�X�g�E���f���ɂ������B�@����A�h�C�c�@�́A�s�퍑�䂦�̏��s������V���������̂��тɒʐ���������A�l�ؖʂł̓��������B���̓��͌Â����f���A�[�g�̕ʍ�����i���Ȃ��A���̓_�r���S�z�B�����ŁA�I�[�\���e�B�[�̋������Ȃ��琻�삷���u���͖{��v���f�����O�����s�B�u�����ǂ��v���̌f�����ɂď��������B �@���b�T�[�̐}�ʂ͐������o����Ă��邪�A�X�P�r�ʎZ�V���̈������̐}�ʂƋL�����ł��M�����������ƌ����Ă���B�ו��̍l�͂���Ɋ�{��u�����ƂƂ���B�������A�v���|�[�V�����Ɋւ��ẮA�����܂Ŏ��@�ʐ^����Ƃ������B |

�C�[�O���E�X�g���C�N�A�A�C���X�A���X�L�b�g�ƁA�O��̐_��B |

|

�@ �� �}���Z�C���̂e �@�ނ͂S�@�̂e�ɓ��悵���B��������e�|�S���������ŁA�P�@�ځi�ȉ��g�p���Ɂ��P�E�E�ƕ\�L�j�͂v�D�m���W�U�X�R�A���̓h�蕪���͒������A�{�@�̂݃��_�[���ԁB���Q���v�D�m���P�O�O�T�X�ŁA���̓h�蕪���͓����B�X�R�A�}�[�N�̓o�[�݂̂łP�O�{���U�i�{���B���R�͂v�D�m���P�O�P�R�V�Ł��Q�Ɨǂ������h���B�X�R�A�}�[�N�͂V�O�@�̖�́{�o�[�B���S�͂v�D�m���W�U�V�R�A�h�蕪���������B�@��ɃA�t���J�̃}�[�N�B�X�R�A�͂P�O�O�@�{�o�[�B�e�@�́A���[�̔��A�@�ʂ̉��A�P�S�̏��̂Ȃǂɍ��ق�������B�@��q���邪�A�v�D�m���W�O�O�O�ԑ�ƂP�O�O�O�O�ԑ�ł͋@�̍ו��ɈႢ������B �@�C�[�O���X�g���C�N�S�W�P�S�S�͂������l�~�X������̂ŗv���ӁB�ڂ����́A������h���l�̒i�K�ł�������q�ׂ邱�ƂƂ��āA�����Ǝw�E����B �@�܂��S�@�Ƃ��E���ɃX�R�A�}�[�N�͂Ȃ��B���P�i�f�J�[���̔ԍ��Ƃ͈قȂ�j�͗��[�̔��h�����Ȃ��B���R�ł́A�@��̉��F�͉��Q�^�R���x�����h���Ă��Ȃ��B�P�S�̏��̂��قȂ�A����́��Q�������B�^�C���̔��h���Ȃ��B���S�ł͉E���̃A�t���J�}�[�N���A�������͂��ƂS�`�T��������B�P�S�̃T�C�Y�ߑ�B �� �x�[�X�E�L�b�g�I�� �@�V���[�v�ȃ��[���h�̃n�Z�K���ƁA�Â����疼�L�b�g�̗_�ꍂ���G�A�t�B�b�N�X������B����Ƀn�Z�K���e�Ƃ��̌�̂f�^�j�Ƃł́A���̂̊�{�v���قȂ��Ă���B�ǂ��I�Ԃ��́A�D�݂̖����������Ƃ���B�ł́A�X�ɃL�b�g�����r���[���悤�B �@�� �n�Z�K�� �@�������肵�����[���h�⏬���́A���b�T�[�����X�̖����̂��́B�f�g�݂Ȃ炱�������B���_�́A�X�s�i���c�q���@�B���̂��Ⴍ�A�@���ꉺ�����Ă���B�㕔���̂̒f�ʌ`�́A���ʂ́u���т�v���Ȃ��A�㔼�Œ������G���B�R�N�s�b�g�t�߂̒f�ʌ`�����܂����B���������͒Ⴍ�A�G���Ȍ`��B�L���m�s�̓��[���h�A�����A�����x�ȂǍō������A��w�������A�Ⴂ���̂Ƒ��܂��ăo�����X�������B�嗃�́A�����A���[�̕��ʌ`������Ă���B�@���ꂪ�f�^�j�ɂȂ�ƁA�@�Z���A���ꉺ���肪�C������A�㕔���̉��ʂ̂��т���\�����ꂽ����ŁA�㕔���̂͂���ɒႭ�Ȃ��Ă���B�嗃�͂e�`�j�܂Ŋ�{�I�ɓ���p�[�c�B �@�e�`�f�V���[�Y�̑S���͂X�C�O�Q�O�����Ƃ���Ă���B����ɂ̓G�A�������ŁA�n�Z�f�ɂȂ�ƂR�����Z���A��P�^�S�X�X�P�[���ƂȂ�B �� �G�A�t�B�b�N�X �@���@�ʐ^�Əƍ�����ƁA���̑��ʌ`�͊����Ƃ������郉�C���B�X�s�i���o�b�`���B����y�ɑg�ނȂ�A�n�Z�K���f�ɃG�A�̃X�s�i���g�������ŁA������ۂ��ǂ��Ȃ�B���`�͗ǂ��B�v���|�[�V������̖��_�̓L���m�s�ŁA�����A�����A�V�䕔�̕��Ƃ��s���m�B�h�e�K���X��̐��^���}���Z�C���@�ɂ͂m�f�B�㕔���̂̒f�ʌ`�̓n�Z�K���e�ƑS�������`��B�@����ȏ�ɖ��́A�ʂ�`���A�˂ށ`�����[���h�B�S�ʂɂ킽���ăG�b�W�𗧂āA�X�W���肷��̂́A���\��ρB�t�B���b�g�̌`�����܂����B�����͑S���g�����ɂȂ�Ȃ��̂ŁA�n�Z�K������g���[�h���邵���Ȃ��B �@ |

�G�A�A�n�Z�e�A�n�Z�j����ׂ��Ƃ���B�n�Z�̂e�Ƃf�^�j�����Ȃ�Ⴄ���Ƃ�����B�J�������߂��A�c�݂�����̂Œ��ӁB |

��́A�n�Z�j�ɃG�A�̃X�s�i�B���ꂾ���ł����\�ǂ��Ȃ�B�G�A�̃L�b�g�͈�������A�ʔ���p�[�c�Ǝv���悵�B���̓n�Z�e�B |

|

�@ �� �L�b�g�C�����j �@�v���|�[�V�����A���[���h�Ƃ��ɁA������x�̃��x���̍�i�ɂ��悤�Ƃ���A�v�������@�͈ȉ��̂R�āB |

| �@�� | ���[���h�̃V���[�v�ȃn�Z�e���x�[�X�ɁA�X�s�i�̓G�A�A���̍����A�嗃���𑝂��B�@��������𑝂��A���ꉺ������B |

| �A�� | �v���|�[�V�����̗ǂ��G�A���x�[�X�ɁA�L���m�s�A�����Ȃǂ��n�Z����ڐA�B |

| �B�� | ���҂̂����Ƃ����B�G�A�̓��̂ɁA�t�B���b�g���܂߂����W�A�L���m�s�A�������n�Z����ڐA�B |

|

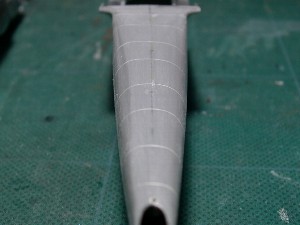

�@�@�ẮA���������A���̒f�ʌ`�A���[�A���`�A�L���m�s�A���̑��̃v���|�[�V�����C������ρB��J���č���Ă��S�����s���B �@�A�ẮA�n�Z�K���Ɠ������̃V���[�v�ȃG�b�W�A�X�W����ɂ���͕̂s�\�ɋ߂��B��J���č���Ă��A�f�g�݂̃n�Z�ƕ��ׂ�ƁA�V���[�g�ڂɂ͂��������ǂ������Ă͉������B �@�B�Ă͂ǂ��������ŁA�܂��A�Ă̘J�͌y����Ȗ��A���r���[�B �@���ǁA��҂����ɏd����u�����A�Ƃ������ƁB���̏ꍇ�A�u�`�v�Ƃ��Ẵv���|�[�V�����͍ł��d�v�ȂƂ���ŁA���Ă邩���ĂȂ����A���ĂȂ��͌^�͖͌^����Ȃ��A�Ƃ������炢�B���ɁA���[���h�⏬���́u�L���v�B�ς��ƌ��A��肢�����肩�͂����Ō��܂�B����ŁA�S���A�S���Ȃǂ̃J�^���O�f�[�^�́A���~������Ă������ڂɂ͕����炸�C�ɂȂ�Ȃ��B �@�ƍl�������ʁA�@�āA�܂�n�Z�e���x�[�X�ɁA�����̐����\�����Ƃ��邱�ƂɌ���B�i���́A���ꂪ�x�X�g�łȂ����Ƃ���ɔ������邪�A����͂܂���q����B�j �� �e�̃V�[�g �@�e�|�S�̓r���܂ł������̂e�^�̃V�[�g�́A�d�ł��f�ł��Ȃ�����Ȍ`�������Ă���B���P�̎ʐ^��ǂ������������������B�V�[�g�̔w���R�N�s�b�g����͂ݏo���Ă���B�܂��A�@�֖C���O���Đ������̎ʐ^�ł́A�T��Ɏ��O���ꂽ�V�[�g���]�����Ă���B���̎ʐ^�ł́A�V�[�g�̐F�͂O�Q�O���C��A�z�����閾�F�ł���B���@�ł͈ÐF�̂��̂�����B�@�V�[�g�x���g�̎��t�����A��[�̃X���b�g��ʂ��ăV�[�g�̓����ɌŒ肳��Ă���悤�Ɍ�����B���ꂪ�|�S����i�P���ԑ�ȍ~���H�j�ł́A�f�Ɠ��l�̌`��ł���B �� �}���Z�C���e�|�S���ӓ_ �@�ł́A�n�Z�K���e�L�b�g�̗��ӓ_���܂Ƃ߂悤�B���ɒ��L�Ȃ����̂͂S�@�Ƃ����ʂ̓����B�@���̌㕔�̕⋭�́A���P�A���S�Łu����v�A���̂Q�@�́u�Ȃ��v�B���S�͂f�^�Ɠ������L�v���y���B�I�C���N�[���[�́A�f�^�Ɠ�����^�̂��́B�@���̃G�A�C���e�C�N�����l�ɑ�^�ŁA�T���h�t�B���^�����B�㕔���̏㕔�̏����^���[���h�́A�f�|�Q�̂��߂̂��̂Łu�Ȃ��v�B �@�@��E���ɓˏo�������C���e�C�N�́u�Ȃ��v�B�R�N�s�b�g�������̂̏��o���W�Q�u�Ȃ��v�B�����h�e�͏㕔�����B�L���m�s�E�O�����̎O�p�����́A�����ōǂ���M���e�p�̌��B���̉����ɂ͂e���f�Q�T�A���e�i�̃��b�h�B�R�N�s�b�g�E�����Ɏl�p�����A�N�Z�X�p�l���̃X�W�����lj��B �@�ȏ�ɂ��A�n�Z�f�g�݂̏ꍇ���A��萳�m�ȃ��f���ƂȂ낤�B�Ȃ��A���̍ۂɂ́A�X�s�i���G�A�Ɋ������A�@����[�łP�`�Q�����قǏ�����ɂ��邾���ŁA�����ƈ�ۂ��ǂ��Ȃ�n�Y�ł���B |

�@�g�ݗ��ā@ |

|

�@ �� ���̏C�� �@���āA�n�Z�K���̓��̒������͍������Ⴍ�A�L���m�s�Ƃ��̉����̓��̕����Ƃ̔䗦�̃o�����X�������B���߂���̎��@�ʐ^�Ƃ悭����ׂė~�����B�n�Z�K���̓��̉��C�́A���̉��P�����B�������A�����������Ȃ�A���̂̉��C�����łȂ��L���m�s���Ⴍ���ׂ������A����܂��P���ɂ͂������A�Y�܂����B |

�S���f�g�݂̃n�Z�K���f�B �h���͓����̒ʐ��B�ԈႢ����������肤�B |

��������S���f�g�݂̃^�~���d�B�L���m�s�����̓��̍������r���ꂽ���B |

|

�@ �@���ǃL���m�s�͂����炸�A���̂̂ݏC���B�R�N�s�b�g�t�߂����ł͒Ⴂ�������܂��܂��Ⴍ�����邩��A�㕔���̂͑S�̂ɓn�萓�グ�B���́A���̓��̍����̃o�����X�́A�^�~���d���x�X�g�B�G�A�����܂����B�������^�~���͌㕔���̂��Z���B�@ �@�@ |

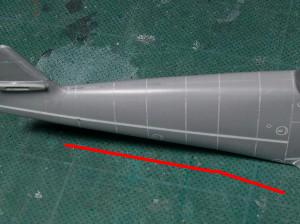

�@�ׂȃ��[���h�������Ă��܂��ẮA�n�Z�K����I������Ӗ����Ȃ��ƍl���A���������ʐ^�̂悤�G�b�`���O�E�\�[�ƃJ�b�^�[�Őؒf�B |

�ԂɃG�o�[�O���[���̂O�D�V�T�����v��������Őڒ��B��������⋭�B���V�����l������ƂO�D�T�������̑����ƂȂ�B |

���^�~���d�A�E�n�Z�K���e�B�傫�����S�R�Ⴄ�B�^�~���́A�傫���`��Ƃ��Ɋ����B |

|

�@ �� �㕔���̉��� �@�n�Z�e�́A���̉��ʂ́u���т�v���S���Ȃ��B�G�A�����l�B���т���́A�n�Z�f�^�j����ϗǂ��Č����Ă���A�Q�l�ɂȂ�B������z���ƁA���߂����B�R�N�s�b�g���ォ�琔���ĂR�ڂ̃p�l�����C���ɋ��ȓ_���ʒu����悤�Ɉӎ����č��B�@ |

�������ĉE�������̂ݍ������ԁB���E�̃p�l�����C�����r���ꂽ���B |

�E����R�ڂ̃p�l�����C�������ȓ_�B |

|

�@�����C�Â��Ȃ��������A�R�N�s�b�g���̒f�ʌ`���e�Ƃf�^�j�ňقȂ�A��҂����m�B��i�́A���Ƀt�B���b�g��ڒ����Ă���A�傢�ɔY�ނ��A���ǁA�ēx��荞�ނ��ƂɁB�t�B���b�g�㕔�t�߂łO�D�T�����قǁB���S�Ɏ����̃C���[�W�ǂ���ɂ͂Ȃ�Ȃ����A���̕ӂőË��B�ŏ�����A�㕔���̂̓n�Z�f�̃p�[�c���g���ׂ��ł������B�������������B |

�t�B���b�g�㕔�̒i���������lj��ō���Ă���B�t�B���b�g�͍�炸���̂̂ݍ��A���C�������R�ɂȂ���悤�ɂ��邽�߁A�����_�o���g���B |

�t�B���b�g��������Ƃ���B�n�Z�f���g���Ă���A�����ɍς�J�B |

|

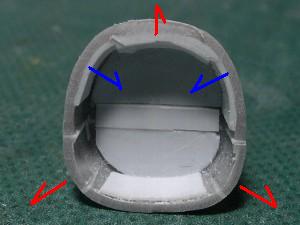

�� �R�N�s�b�g �@���ǂ̓A�C���X�̃��W�����p�[�c���g�p���Ď蔲���B�L�b�g�̏㉏�𔖂�����B�h�F�͌����@���Q�l�ɓK���ɂł��������B���F�̔R���p�C�v�ɂ́A�r���ɓ�������������̂ŁA�h���ł���炵���Č�����Ɨǂ��B�@���̓��W�����g�킸�L�b�g�p�[�c�B�V�[�g����t���ł���悤�ɍ���Ă����B�v����L�b�g�B�G�b�`���O�͉��ʂ̃����n���Ɍ�����B |

���������Ƃ���ł́A�ʔ���p�[�c�̈З͐��B���삵�Ă���A���ꂾ���Ŋ��������C���ɂȂ��Ė������a�ֈ꒼���B |

�v��̓n�Z�K���̃p�[�c�B�v��̓f�J�[����蔲���B���_�[�y�_���̓G�b�`���O�B�L�b�g�̏��ɂ��̂܂��t�����̂ŁA���X�������B |

|

�@ �� �@�� �@�@��́A���ʂ������Ă���̂����_�B���������P���A���������㕔���̂���X�s�i�Ɍ����A���X�Ɏ��������Ă����B�J�E���O���Ɖ�����藣���A�r�C�ǃX���b�g���ɂO�D�T�����v����\���č������������B�@�@����[�łP�������A�p�x�ɂ��ĂP�`�Q�����x�����グ���B���̂��߁A�ʃp�[�c�ɂȂ��Ă���J�E�����ʂ̌�[���`�ɍ��B��蕝�́A�㕔�łO�D�R�������B �@�@���ʂ̃��C���́A���b�T�[�̖��Ƃ�������B�ʐ^�����Ȃ���A�[�������܂Œ�������B���X�g�A�@�̋�B�ʐ^�W�����ɗ��B�n��ł̎ʐ^�����ł͌����Ƃ������ȃ��C�����ł���B �@�@ |

�@���ʂ̃��C���́A���b�T�[�̖��B�L���m�s�O�����́A�O������ɂȂ�悤�ɒ��������B�L�b�g�ł́A�J�E�����O���ł̃��C���̐܂�Ȃ��肪�������B |

�@��㕔�́A�X�s�i����̃p�l�����C���̂Q����������ɋ��ȓ_������B����������̂����������v�������B |

|

�@�J�E�����O�̒f�ʌ`�́A���ɓ����Ă���A���R�A�����c�a�U�O�P�i�Ǝx���ˁA���j�̌`��E���@���獇���I�ɓ������n�Y�ł���B�������ʂ��猩�ĂP���ƂP�P���ׂ͍��A�S���ƂW���ɏo���������I���X�r�`�B�G�A�͂��̂�����̒f�ʌ`�̑���������肢�B�������A�������̃G�A���@�ʂ͂���������ȁB�@ |

�v���ŗ��ł����āA�P���ƂP�P�����������B���[�͒����ɂȂ�悤�ɋȂ���B�@�e���͗�����v����\��A��������������B |

�Ȃ�����A�荞�݂Ƀv���̂����т����肵�āA�f�ʂ����ނ��ь`�ɂ���B |

|

�@��������Ď��@�ʐ^�ƌ���ׂ邤���A����܂Ō����ĂȂ��������C�������X�Ɣ������A�D����ԂցB�ʃp�[�c�ɂȂ��Ă���J�E�����ʂ̉��[�́A�L�b�g�ł͑O���ڂ܂�ɂȂ��Ă��邪�A�����͐�[�܂ň꒼�����������B �@�J�E�����ʃp�l�������l�ŁA�����͉��Ƀp�J�b�ƊJ�����A���̃q���W���C�����꒼���B�łȂ��ƁA���̎�̃^�C�v�͊J�ł��Ȃ��B���̃J�E�����ʕ����́A���X�L�b�g�̔r�C�ǂ����t���邽�߁A�܂��ڒ����Ȃ��B �@�@ |

�n�Z�̃J�E���f�ʂ͏����`�B������I���X�r�`�ɍ�荞�ށB |

���ʂ́A�ڒ��ʂɃv�����͂��݁A��[�̕����L����B���͂��̕����A���ʌ`�ɋC������ăX�}�[�g�ɍ�肷���A�L�b�g��lj��w�����A���Ȃ����B |

|

�@���b�T�[�̔������́A�����ƋȐ��̗Z���ɂ���Ɗ�����B�e�����́A���ꂼ��ɈӖ��Ȃ荇�����������āA����𗝉����邱�Ƃ��A�`�Ԃ̔c���ɖ𗧂B �� �嗃 �@�X�P�r�������̉������A�����|�C���g�ƂȂ鐔�l���L���B�����́A�t�����P�S�D�Q���A���[�P�O�D�W�U���A�㔽�p�V���Q�X�f�i���ʁj�A�}���p�P���S�Q�f�B���b�T�[�ɂ͂˂��艺�����Ȃ��A�����ɑO���X���b�g�ŗ��[������h���v�v�z�B�@��ԗ֎��e���̑��ǂ́A���@�ł̓L�����o�X�炵�����̂ŕ����Ă���B�����̋L�^�ʐ^���悭����ƁA���̕������ÐF�Ɏʂ��Ă���B���̗��[���ł̎��t�������s���B�d�A�f�^�ł́A�㑤�͉~�`�̃��u�A�����͊p�^�̊J�����ɉ����Ē����Ă���B�e�ł������ł���\���͔ے�ł��Ȃ����A�H�삪��ςȂ̂ŁA�������~�`�̊J�����ɒ����Ă���Ɖ��߁B����Ȃ瑤�ʂ̉��݂߂邾���ōČ��ł���B �@ |

�O���̐ڒ��ʂɂ͂O�D�T�����v����\��A�������������B���[�ł͂��̌��݂��[���ɂȂ�B���[�̓G�A�Ƃ�����������B�X���b�g���̒i���ɂ͂O�D�R�����v����ڒ��B |

�L�b�g�̎ԗ֎��e�����ǂ́A�O���Ɍ������č������s�����Ă���̂ŁA�v���Ő��グ���ă|���p�e��B |

|

�@�L�b�g�̏㔽�p�͊ɂ��̂ŁA��ʃp�[�c�͕t���������A���ʃp�[�c�͋����ɋȂ���B��ʃp�[�c���ɓ��̂ɐڒ��B���E�̎嗃���������茋���B �@���W�G�[�^�͂Q�@���̃p�[�c���g���A���ʃf�B�e�B�[���B�قƂ�nj����Ȃ����A�ǂ����]���Ă�B������̃��b�h���O�D�R�����������Ŏ��t���A�F��h���ă}�X�L���O���Ă����B�e�[�v�̒[���O���ɏo���Ă����A�����t���I����ɂ͂����Z�i�B�r���e���̓V��ɂ͂O�D�R�����v���Ńt�^�B����̑O�[����ʃp�[�c�Ɋ����ă����h�N�T�C�B �@ |

�R�N�s�b�g�́A�S�~�A�h���̖������荞�܂Ȃ��悤�Ƀe�[�v�Ŋ��S�h��B |

���Ǖ��̕z�J�o�[�́A�O�D�P�����v���y�[�p�[�B�G�A���f�B�e�B�[���̌����@�ł͕R�ŕ҂�Ԃ����A����̓��X�g�A�@�݂̂̓����B�V��ɂ̓��u��lj��B |

|

�� �������� �@�^�~���̃��_�[�́A���ʌ`�͊��������A�n�Z�̐�������Ɣ�ׂČ��݂����肸�A�G�A�����o���B���_�[���E�ɏ����U������Ԃ������ƂȂ�悤�ɁB������������^�f�ʁi�E��������j�ɍ��B�@����������^��납�猩���f�ʌ`�́A�������͐��������̈ʒu�ɋ��ȓ_������̂����A�����܂ł͍Č����Ă��Ȃ��B |

�v���̃N�T�r��}�����āA�O���p�x�𗧂�����B���_�[�̓G�A�B�v���ő��ρA���ʌ`����C�����A�㕔�𔖂����B���̂̏��o���W�̓v���Ɨn���p�e�B |

���O�ɁA�^�J������Đ�������ƈ�̉�����B�A���e�i��́A�^�J�єɖD���j�Ƌ��ƂŌ����J���A���̎��͂��ׂ����B |

�T�t�F�[�T�Ń��u��`���B�܂����M�ʼn��`���B |

���M�̐��ɉ����āA�ʑ��M�ōא���`���B |

|

�� �������� �@���������́A���[���h�̃L��������n�Z�K�����g�p�B���������C�����Ȃ����Ȃ����A�茳�Ɏ����Ȃ��A�^���͕s���B�@ |

�G���x�[�^�̗��[���𔖂����B�G�A���Q�l�ɁA�v���ő��ρB |

�ʑ��M�ŕ`������A���W�O�O�y�[�p�[�Ő��`����B�ŏI�o���オ���ԁB |

|

�� �v���y�� �@�G�A�̃X�s�i�̊O�`�́A�����B�v���y���̐茇���́A�㕔�����ڂ܂����n���`�����Ă���B�v����\���ďC���B�㕔�p�[�c�̓n�Z�K�����g�p�B��[�̋@�e���ɋ����p�C�v���d���ށB�����^�J�p�C�v�Ȃ̂ŁA�悭��邼�B�@�u���[�h�́A�}���Z�C���@�ł͂e�|�S�W�������̂u�c�l�X�|�P�Q�O�P�O�`�ł��邪�A�ǂ̃L�b�g���A�������`������Ă��Ȃ��B�n�Z�f�x�[�X�ɏC������̂���ԊȒP�B�����ɏu�ԁ{�A���e�R�̃v������A����Ă����B |

��[�͂Q�D�O�����ƂP�D�T�����̃��b�L�p�C�v�̑g�ݍ��킹�B |

������G�A�A�n�Z�f�A�n�Z�f�C���ς݁A�n�Z�e�B |

|

�� �嗃�܂�� �@���W�G�[�^�t���b�v�́A�㑤�p�[�c�̕\�ʂ��p�Ȃ��Ă���̂ŁA���ʂɂȂ��Ă��闠����\�ɂ���B�e�^�́A��[�ɋ��E�w�r�o�X���b�g������B����͂f�^�ł͌��ʂ����Ȃ��Ƃ��Ĕp�~����Ă�����́B�@�n�Z�e�̉����p�[�c�́A�f�B�e�B�[�����ȗ�����Ă���A�f�^�j�̃p�[�c���g�p����B���ǂ̌`�قȂ�̂ŁA�s�v�������B �@�X���b�g�쓮���̃X���b�g���A�J�b�^�[���Ō@�荞�ށB���t�����̏ڍׂ��s�������A�^�J������ăX���b�g���Œ�B �@���[���́A�e�|�Q�����܂ł́A���тꂽ���[�ɏ������d�����t�����A�e�|�S�ł́A�f�Ɠ��������J�o�[�Ő��`�����B |

���E�w�r�o�X���b�g�́A�O�D�T�����v���̒[���`�ɍ���Đڒ��B |

�ܘ_�X���b�g�͂���ȂɊJ���Ȃ��B |

|

�� �@��܂�� �@�@�e���̌���ɂ��铯�a�̏e�g�X���[�u�́A�J�E���������i�[�ōČ��B��ōl����ƁA�O����������_�ł��˂�����Ń|���p�e���[�U����ΊȒP�B�@�X�[�p�[�`���[�W���[�E�C���e�C�N�{�̂��f�Ɠ�����^�ł���B������̗͊w�������`��Ȃ̂ō��B����ōō����x�R�����^�����ォ�ȁB �@ �@�T���h�E�t�B���^�͉���ނ����邪�A�}���Z�C���@�̓L�b�g�̃^�C�v�ł悢�B���ʂ̃��b�V���̓I�[�o�[�X�P�[��������A����ēh���ōČ�����B�S�W�{����A���Ȃ�ʊ�t�B���^���B���ʂ̃V���b�^�[�́A���ۂ͂����Ɗۂ݂����邪�A�C���̓p�X�B�����������C���[�W�ł���悤�ɁA���𔖂����B���b�V�����̖ʐς���قȂ邪�A�p�X�B |

�q���W�̃��[���h�́A��K�̗��ɗ��ʃe�[�v��\���āA�X�W����B |

�T���h�E�t�B���^���t���X�e�[�͈ʒu�����B�L�������i�[������ĕt���ւ��B |

|

�@�r�C�ǂ́A���X�L�b�g�B���X�I�[�o�[�X�P�[�������A�G�b�W�̔����͎̂Ă������B���t���́A�㑤�̔r�C�J�o�[�ɂ�������ڒ��B �@���̔r�C�J�o�[�̏���́A�G���W���E�A�N�Z�X�E�p�l���̉��������E�ɒ���o���A�J�o�[�̏�ɔ킳��\���ɂȂ��Ă���B������Č������L�b�g���č��܂ł������H �@�I�C���N�[���[�́A�}���Z�C���̂e�|�S�ł͂f�Ɠ��^�B�J�o�[�����̓V�䕔���v���Œu�������B������̃��b�h�͂O�D�R�����������B���W�G�[�^���l�ɐF��h���ă}�X�N���Ă����B�J�o�[�̌`����C�ɂȂ��ďC���B |

�r�C�NJ�ɂ́A���E���������ɂȂ�ʂ悤�Ƀv���̖ډB����\��B���ɋ@�e�p�C�v�B |

�I�C���N�[���[����Ƀv����\��t���A����ɍʼn��_���@����ɂȂ�悤���B |

|

�� �R�N�s�b�g �@�V�[�g���Q��ނ��邱�Ƃ͐�ɏq�ׂ��B��i�́A�ǂ���̃^�C�v�ɂ��Ή��ł���悤�V�[�g�����őg��ł���B�����łǂ��炩�Ɍ��߂Ȃ��Ƃ����Ȃ����A�}���Z�C���炵���̂́A��͂萻���ԍ��P���ԑ�́��Q�A���R���낤�B�@���̏ꍇ�A�f�^�Ɠ����^�C�v�B�n�Z�K���̃p�[�c�����̂܂ܑg��ł�悩�������A�d���Ȃ����삷��B�V�[�g�����̓n�Z�̃p�[�c�������B�w���Ă̓v���B�u�R�v�̎��^�ɐڒ����A�q�����p�e���߁B�j�āA�ʓ|�L���B �@�h�e�͏���̘p�ȕ����P������A�����Ă�����ɓ˂��o�Ă���B�@�̂ɃZ�b�g�����Ƃ���A���X�����s���B�P�����قǐ��グ�B�������͓����Ẵp�b�h�͏c���ŁA�����܂ŐL�тĂ���B�p�[�c�𔖂����A�]��G�b�`���O�̃X�e�[��t����B �@���P�@�ɂ́A���̌���ɎG�����i�H�j������B���Q�A�R�ł͊m�F�ł��Ȃ����A���l�Ƒz�肵�Ď��t����B�ގ��A�F���s�������A�W���F�̊v���ƍl���A����炵���h������B |

�V�[�g�x���g�̓A�C���X�t���̃G�b�`���O�B�����ĕ��̂݃t�@�C�����[���h���g�p�B���W�����̑��c���͗ǂ��o���B |

�q�d�u�h�Ə���̓A�C���X�̃��W���B�I�[�o�[�X�P�[���ŁA���[���h���L���Ɍ�����B�t�B���^�̓l�K�t�B�������g�p�B���ۂ̐F�͒肩�łȂ��B�h�e�͏C���O�B |

|

�� �L���m�s �@�n�Z�K���̃p�[�c�́A�����A�c�݂Ȃ��A�����x���ǂ��B�`����^�~���d�Ɣ�ׂĂ����炪��B�^�~���͑O�ʃK���X�̕��������B�n�Z�K���������ɖ�肪����A�O�ʃK���X�����̂q����ɂ����A�C�����Ă��Ȃ��B�@�ׂ����lj���Ƃ����\���邪�A�C�������Ď��g�ށB�܂��A�L���m�s�����A���̂�������B�p�[�c���[�Ƀv��������ŁA�J�b�v�ɓ��ꂽ�M���ɐZ���B�O�X��}�X�^���O�c�^�̃L���m�s�����̕����ŏC������悩�����J�i�B �@�M�ь^�|�e�ɂ́A��P�L���m�s����ɋ�C�����������B�}���Z�C���@�̎ʐ^���悭���悤�B�傫���͂Q�D�T�~�P�D�T�������x�B�X�W��������݂����d�����R�P�A�O�D�P�����v���y�[�p�[��\��B�E�O�����̎O�p�����́A�e�|�S�ł͋����ōǂ���A�M���e���˗p�̌����Ă���B�s���o�C�X�ŊJ�����A�����v���ōǂ��B�t���[���͂��̂܂c���Ă���̂ŁA�X�W����߂�K�v�͂Ȃ��B���O���K���X�ɂ́A���������X�W����B �@��Q�L���m�s���ʂɂ́A�}�~���̖ڈ��̎ߐԐ����L������Ă���B�p�[�c�������X�W����A�q�k�l�Q�R�ŃX�~�����A�X�W������͂̂߂�����R���p�E���h�Ő��`�B�t�̎菇�ł̓X�W�ɃR���p�E���h���l�܂�B�P���ȍ�Ƃ����A��肭�������p�[�c�Q�ځB�j�āA���ʌ����B �@��R�L���m�s����̃t���[���̓K���X�����ɂ���̂ŁA�\�ʂ̉����[���h�����A�t���[���́A�`�l�c�̂U�U�O���[�̃x�^�f�J�[��������ɓ\��B�A���e�i����^�J�_������o���A�L���m�s�p�[�c�ɐڒ����Ă����B�u�ԂŃK���X�̓��������������Ȃ����߁B �@�d�グ�ɁA�}���Z�C���@�t���������ɂȂ����C�����ŁA�R���p�E���h�œ��O�ɖ����B�����x�̍����L���m�s�́A���ꂾ���ō�i�̃N�H���e�B�����シ��B�Ō�ɑ�P�L���m�s�̓����R�[�i�[���ɁA�L�������i�[�Ŏߕ��ނ����t����B |

���̏�Ԃł����ɒЂ���B |

�����́u�V���v���s���āA�ڒ��B�����ɃR�[�e�B���O�E�|���}�[�h�z�ŁA�����x������Ɍ���B |

���́A�h���B ���y�[�W�ցB