メッサーシュミット Bf109G-6 タミヤ 1/48 その1

2021.3.25初出

|

|

製作コンセプトは、キットの良さを活かしてサクッと素組み。プラモ本来のお手軽製作を楽しむ。リベット打ちもなくていいかな。キットはカウルが交換式で、エンジンを見せるようになっているが、じつは風防とその前方の機銃パネル+胴体側面パネルや、スピナ直後のオイルタンクカウルも脱着する設計。これを脱着可能なまま接合部の隙間ピッタリなんて私にゃ無理。ここは潔くカウル閉固定で製作する。マーキングは、いつものミーハー路線で超エースの予定。 ところで、バリエーションはどこまで展開されるだろうか? 発売から早3年、エルラハウベと大型尾翼を首を長くして待ってるファンも多いだろうなあ。ほんとタミヤのバリエーション展開は、遅くて少ないのが悪い癖だな。待ってるのに一向に出ないのもあるし(零戦二一とか)。エンジン内蔵とか変な所に力を入れなくていいから(サードパーティーに任せればよし)、間断ない網羅的な展開を望みたい。スピVも待ってるぞ・・(以下略) メッサーに話を戻そう。胴体のモールドからG-14は間違いないだろう。G-5はどうかな? ボイレのないG-4以前は、機銃が違うから難しいかなあ? エンジン見せを止めて、シンプルに外形の変更のみにすれば簡単だと思うが。G-10系は・・出す気ないだろうな。

|

コクピットはキットストレートでディテールアップの必要を感じない。唯一の追加工作は、ファインのナノアビのシートベルト。 |

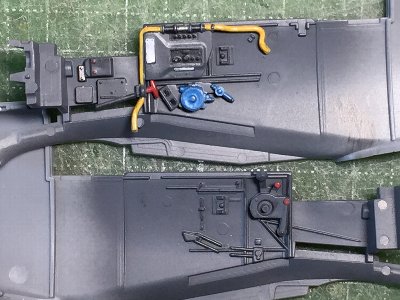

コクピットの左右側壁もキットのままで十分。インストどおりに塗り分ける。この画像では胴体側面パーツは未接着。 |

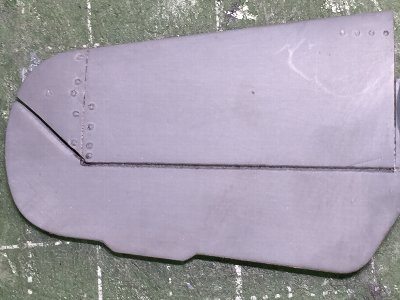

風防パーツ前方を切り離す。左:キットオリジナル。右:切り離し後。 |

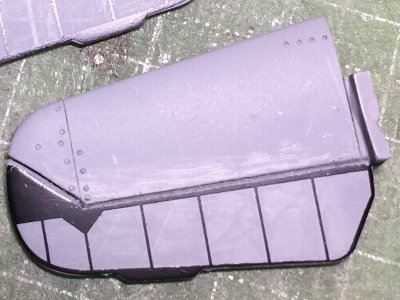

切り離したクリアパーツは、このように機銃パネルの裏側に接着する。 |

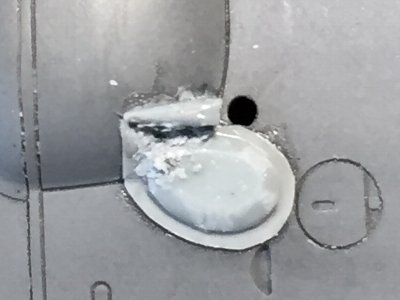

計器板は補強のクリアパーツの内側に接着する。これで普通のキットのように風防を後から胴体に接着できる。 |

キットは、胴体の左半部からプロペラ軸まで一体となったパーツにエンジンを乗せ、そこにカウルを被せるという設計。 |

|

補足。計器板のデカールは、いつもは個々のメーターをポンチで切り抜いて貼るんだけど、今回は一体で貼ってみる。それでもモールドの凸凹で位置決めが難しいし、ニス部分が目立って上からブラックグレイでタッチアップしたりして、手間は変わらず。ブラックグレイはエクストラダークシーグレイで代用。ドイツ機ファンから殺されそうだな・・ コクピットフロアは胴体左右接着後でも取り付け可能。

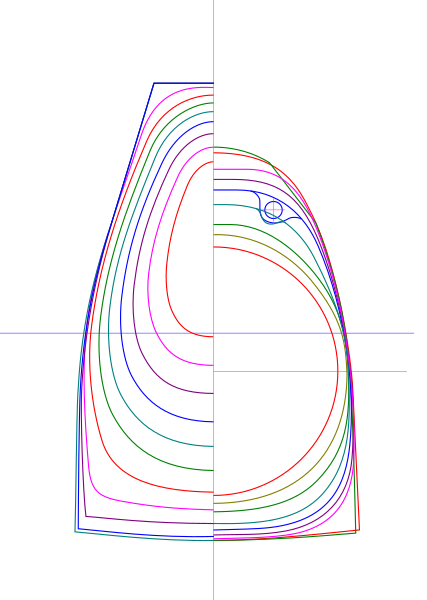

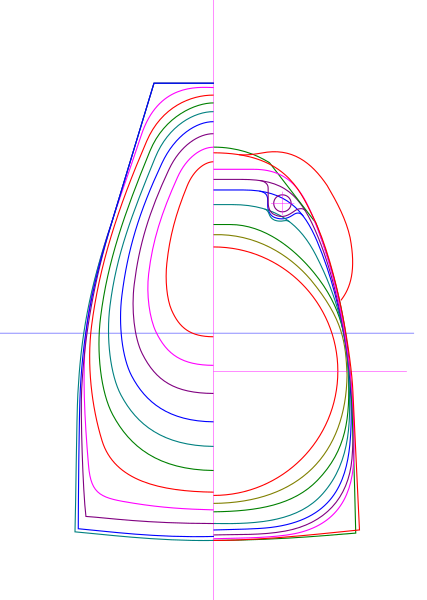

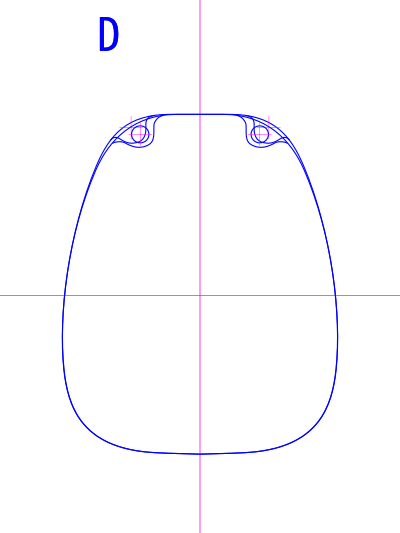

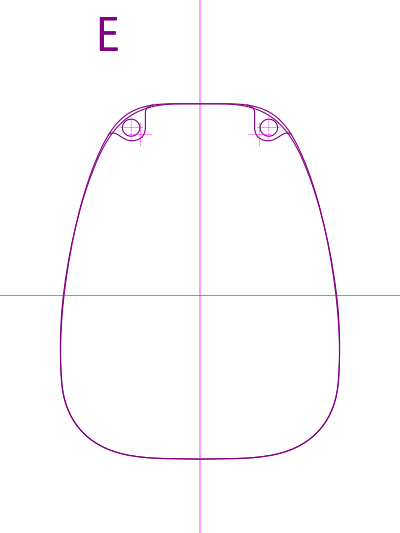

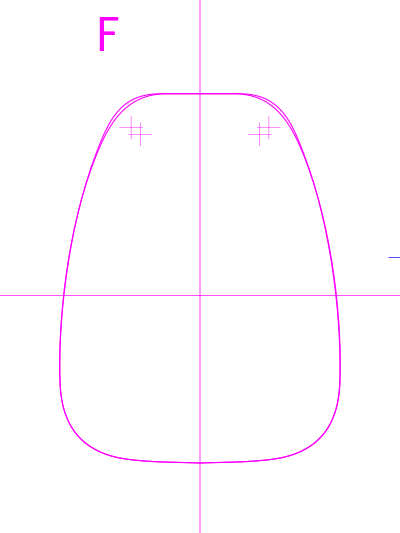

一方、夜話図はキャノピ回りなど細部の寸法がなく、またF型なのでG-6と異なる箇所もある。そこで、これら細部は、おそらく実機を取材したであろうタミヤキット(のインストの図)に従うこととする。さらに、モデラーズアイ3およびスケビvol.7の故阿部氏のF、G型図面も参考にする。ま、早い話、人様の苦労の結果をいいとこ取りしたわけ。 ここで、F型とG-6のカウルの基本アウトラインは同じか否か? が問題。機首上部機銃は、Fが7.92mmでG-6は13mmのMG131。それに伴い機銃取付位置が上に20mm、横に30mm移動した(モデラーズアイより)。F型の正確なカウル断面形は、製造図のコンター図から機銃位置を含めて分かっている。これに13mm機銃の位置を落とし込むと、Fのカウルは狭くて機銃は収まりそうもない。ということで、FとG-6のカウル形状は異なるというのが私の結論。 では、どれだけ広がって、その形状はどうなのか。側面形のアウトラインは不変だろう。理由は、風防前方の機銃アクセスパネル、スピナ直後のオイルタンクカウルの基本形状は同じで(←変える理由がない)、そうであればその間のラインも同じとしか考えられない。あとは横方向にどれだけ膨らんだか。数値的なデータはない。実機写真の弾道溝の見え方を拠り所として「えいやっ」と断面形を決める。こうして出来上がったのが下図だ。 |

|

|

|

| G-2とG-6のカウルがどれだけ違うか、断面図を重ねてみる。機銃の移動量ほどは断面が広がってないが、機銃口が後退しているため、その分だけ側方の余裕幅も広がるためと考える。 |

|

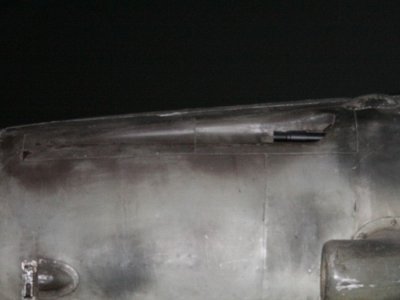

さて、コクピットの次はカウル。メッサーの外形のキモだね。キットの機銃溝は、G-6に一般的なタイプ。塗装の選択の都合で、エルラ社製G-6に多く見られるG-5タイプのカウルに小改造する(塗&マがバレたかな?)。これは、溝周囲のパネルの面積が小さく、そのパネルラインが異なるほか、機銃の突出穴付近の形状が異なる。溝の形状も若干異なるかな? このタイプは結構数も多く有名エース機も複数あるので、タミヤにはパーツ化してほしかったところ。エンジン再現よりこっちが大事だと思うけど。まあしかし、他の作品と差別化して自慢できる格好のポイントではある。そうか、そういう改造マニア向けにわざと残してあるのだな。 |

こちらキットオリジナル状態。パーツ分割ラインがそのまま溝周囲パネルのパネルラインになっている。 |

こちらG-5タイプ(とここでは呼ぶ)の機銃溝。画像はネットから拝借。 |

キットの垂直の穴を0.5mmプラバンで斜めに塞ぐ。 |

開孔して穴周囲を整形する。パネルラインはまだ彫ってない。 |

|

機銃溝付近が大体工作できたら、カウル全体の形状を自分好みに仕上げる。メッサーF、Gの鼻筋ラインは、スピナ直後から風防にかけて折れ曲がった3本の直線で形成される。個人的に、キットはこのカクカク感が足りない。全体に柔らかい流線形のよう。とくに2番目の直線の両端が曲線っぽいのだよね。定規を当てて一直線になるように削ってやる。ピアノヒンジのモールドや左舷機銃口直後の小さい凸部が邪魔だけど、後で再生することにして潔く削り落とす。うーん、キモチイー。 スピナ直後のオイルタンクカウル(というのか知らんけど)は、正面形状が円でなく12時が平らで1時11時がやや膨らんでいる。これではスピナとうまくラインがつながらないので、1時11時方向を少し削ってやる。また側面形の頂上ラインも直線感が出るように少々削る。防火壁以降とボイレは触らない。 |

矢印部分の角を意識して頂上ラインを削る。角といってもエッジがあるわけではないけど。 |

スピナ直後は赤三角部分を削るイメージ。緑丸はエンジンクランクケースの角があって出っ張っているから削ってはいけない。 |

下からあおり気味に見上げる(記録写真で一般的なアングル)と、前述緑丸の角が強調されてカクカク感が強まる。 |

オイルクーラーカウルはとくにいじらず。段差を均す程度。スピナも接着してスジボリ。 |

|

削るのは寸法にして最大でもせいぜい0.3mm程度だと思う。自己満足の世界だね。

キットの翼端は上下一体で別パーツとなっている。こういう部品分割はヒケの処理が大変だから単純な上下割りにしてほしいところ。ただ、キットはヒケまで考えて設計してるのか、それほど大きな盛り削りは発生しない。エルロン、フラップは別パーツで動きが出せるようになっている。これも私の好みからすると余計なお世話なのだが、幸い合わせはよいので、そんなに工作の手間はかからない・・・でもないか。 キットの前縁スラットの内側(展開したとき現れる部分)は、翼面との境に段差がある。切り取ってツライチになるように再接着。キットのままでも段差は大きくないから、これも自己満足の世界だね。 |

キットは矢印部分に段差がある。画像は修正後。エルロンはリブを削り落とし、いつものインレタ表現の予定。 |

十の字。胴体と主翼は仮り組み。左右一体の水平尾翼は切断して後はめ可にする(オーソドックスな組み方が好きなのじゃ)。 |

|

ということで、現在熟成中。G-5カウル小改造は続きがあるけど、まだ手付かず。

|

翼端灯をクリア化。スジボリはエッチングテンプレートの角丸四角。 |

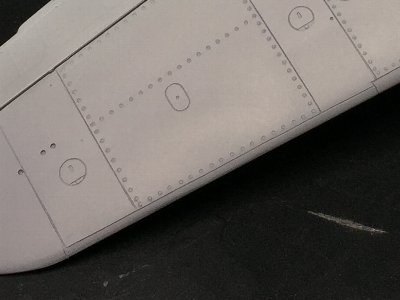

主翼下面のネジ(ファスナ?)はたまぐり。外側のパネルが#3で内側が#2。 |

水平尾翼のネジも。これは#3だったかな? |

垂直尾翼周囲は#2。アンテナ線基部は真鍮板を仕込む。 |

|

|

エルロン上側。形がこれでいいのか?は悩ましいところ。後縁の隙間はサフを筆塗りするので問題ない。 |

エルロン下側。こちらは前縁の金属部分も表現 |

エレベータ。製造図のとおりにインレタ作ったら、ちょっとコードが過大。うーん、どっちが正解か? |

ラダー。こちらのコードは問題なし。 |

定着と保護のため、サフを上吹きする。 |

うむ、いい感じ。足らずは後でサフを筆塗り。 |

|

今回のリブ表現は、後縁のフチも一緒にプリントする。エルロン上側は、現存実機写真を見ると下面にある三角部分がなく、その終端からリブテープがあるように見える。ということで、画像のような形にしたわけ。キットもそんな表現になってたはず(たしか・・)。

|

ブリスターは0.14mmと0.5mmのプラバン。インテイクは0.8mm。不足部分はタミヤパテとサフ。 |

0.5mmプラバンの上にもタミヤパテを盛り、削って整形。 |

機銃溝周囲のスチール部分も後期のタイプとは形状が異なるのでスジボリ。ガイドのテープは左右一度に貼ると形が揃う。 |

小さなブリスターもタミヤパテ。外周の凹曲面の整形は丸棒ヤスリが便利。このあとサフを塗って整形。 |

ピアノヒンジは延ばしランナー。スジボリのためテープで養生。テープには溝の目印の切り込みを入れる。 |

ヒンジのスジボリはエッチングソーで1mmピッチに彫る。 |

機銃溝は、棒ヤスリで前方に延長し、エッジをペーパーで丸める。確認にスミイレ。カウルの造形はほぼ終了。 |

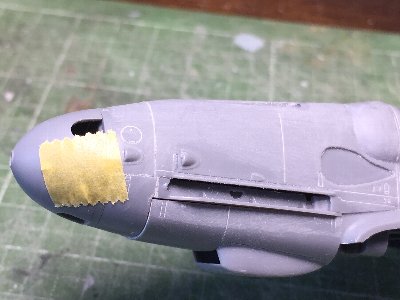

エンジンインテイクも取り付ける。水平尾翼と主翼も接着。早くも士の字。 |

|

主翼の接着は、後端の胴体との接合部のみ瞬間を使い、フレットや前端は流し込み。隙間はサフで埋める。キットの出来がいいので、もうちょっとで塗装だ。同じスケールでも双発ジェットとはえらい違い。

|

|

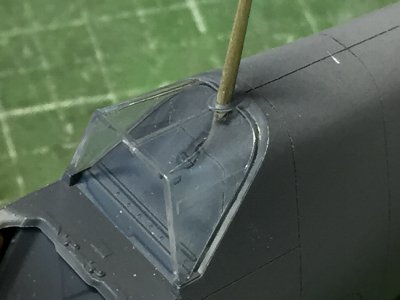

アンテナ柱は真鍮棒削り出し。取り付け部を長くする。上端は凸字状に削る。アンテナ線を接着したら余分を切る。 |

胴体との関係はこんな具合。このため基部の長さが必要。 |

後方固定キャノピは上側フレームを内側から塗装。 |

シートベルトはファインのナノシリーズ。両面テープの細切りでシートの背に密着させる。 |

防弾板は厚みを削る。0.3mmが目安。 |

アンテナ柱はエポキシで接着。風防&後方キャノピは緑フタ。可動キャノピはまだ接着しない。 |

|

画像ないけど、主翼前縁スラットも接着。左舷風防下のインテイクを削り、キャノピをマスクしたら、基本塗装に入れるな。

|

その前に、プロペラブレードを整形。形状ばっちりなので、先端を薄くするくらい。 |

マスキングはキット付属のシール。線の外側ギリギリを切るといいみたい。風防下のインテイクを削り落とす。 |

クリアパーツにEDSGを吹いてからサフを吹く。 |

白30%混のRLM76を塗装。 |

|

胴体左舷は実機写真から。右舷のボイレは75のようだ。詳しい人なら、〇〇工場の〇年〇月生産だからパターンはこれだ、と分かるのかな? 機首の黄色も悩ましく、先端まで黄色なのか、オイルクーラーカウルのみなのか。写真だと後者のようにも見える。スラットの内側って、迷彩色でいいんだっけ? ということで、情報お持ちの方は是非お知らせ願う。

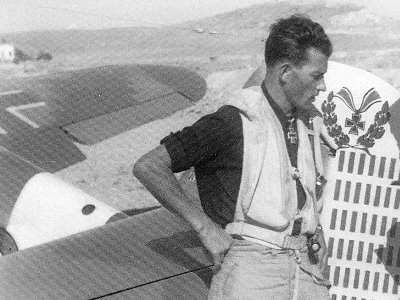

II./JG52 ゲルハルト・バルクホルン大尉機 Bf109G-6 W.Nr.15909は、エルラ社により1943年3月から8月の間に製造されたG-5/G-6の第一次製造ブロック794機(W.Nr.15205-16000)の一機である。当時エルラ社ではG-5とG-6を並行して生産しており、当該ブロックの多数機において、カウルと風防はG-5のパーツが流用された。G-5の生産は1944年8月まで続けられ、エルラ製G-6へのG-5パーツの流用はその時期にもあった。さらに、1944年中期以降のエルラ社製G-14にも流用例がある。 一方、エルラ社G-5/6第一次ブロックで最初に製造されたG-6/Trop(W.Nr.15205-15337)は、G-6に一般的なカウル/風防(左右両方にインテイク)にパラソル取付ブリスタ付きであった。またエルラ社1943年後期以降の製造機にも、同様なG-6タイプのカウルと風防の機体が存在した(III./JG 54のW.Nr.26048など)。なお、G-6を製造した主力三社のうち、メッサーシュミット(Mtt Reg)とWMFではG-5を製造してなく、G-5パーツの流用はなかった。 次に、エルラ製初期生産型G-6の塗装について。この頃の胴体のモットリングは、02/74/75の3色。これ重要。世の模型でちゃんと再現されてるのは少ない。44年になると74/75だけのものが多くなる。お団子形なのがエルラ社の特徴。主尾翼上面の74/75の境界はギザギザ。パターンは製造番号の近い機体から推測できる。以下画像で。Stab./JG50ヘルマン・グラーフ少佐機 W.Nr.15919もこのグループに含まれ、カウル、風防、迷彩塗装も同様である。 |

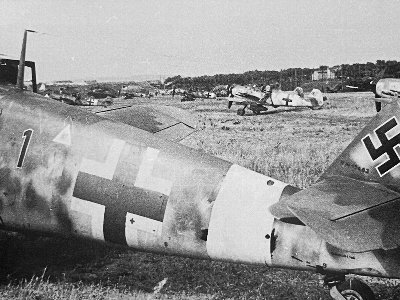

バルクホルン大尉機 W.Nr.15909。左舷付け根付近のパターンが分かる。左フラップは全体が74。エルロンは75。 |

JG50 Weiroster中尉機 W.Nr.15912。パターンは似ている。一部の暗色部分は汚れと推測する。胴体の塗り分けも分かる。 |

同じく W.Nr.15912。右舷付け根付近のパターン、右舷機首の74の範囲、3色のモットルが分かる。 |

同じく W.Nr.15912。右舷中央から外側が分かる。右舷エルロンは全面75。 |

JG53 黄6 W.Nr.26037。ちょい製造番号は後。左翼外側部分のパターンが分かる。翼端は74。 |

同じ機体の右翼側。総じて15000番台に似ている。 |

W.Nr.15463 黒1。尾翼のパターンにも注意。 |

ハインリヒ・バルテルス上級曹長機 11/JG27 W.Nr.27169。右翼端は74。水平尾翼はギザギザでない。エルロンは依然として75。 |

ヘルマン・グラーフ少佐機 W.Nr.15919。 |

エルラ製初期G-6。よく見るとモットルに02があるのが分かる(画像右端の真ん中とか)。 |

|

最後にバルクホルン機写真4連発いってみよー。当機の胴体は74/75が一部オーバースプレーされている。 |

手持ちの右舷はこれだけ。機首のパターンが分かるだけでもありがたい。翼下のコードレターNの一部が見える。翼端の黄色はエルロンには塗られてないようだ。重量バランスがシビアなエルロンのマーキングを避けるのは、割とよくある。 |

主翼前縁の76ギザギザ。翼下のIが見える。機首の黄色はオイルクーラーカウルのみで、先端は76のように見える(下画像も同様)。 |

胴体側面のパターンが分かる。水平尾翼下まで74が塗られている。垂直尾翼前縁の水平尾翼ちょい上にW.Nr.が記入されていて、そこだけマスクして74がオーバースプレーされている。 |

左翼端の74が確認できる。境界はギザギザのように見える。胴体シェブロン付近はモットルが濃密で76が全く見えない。 |

|

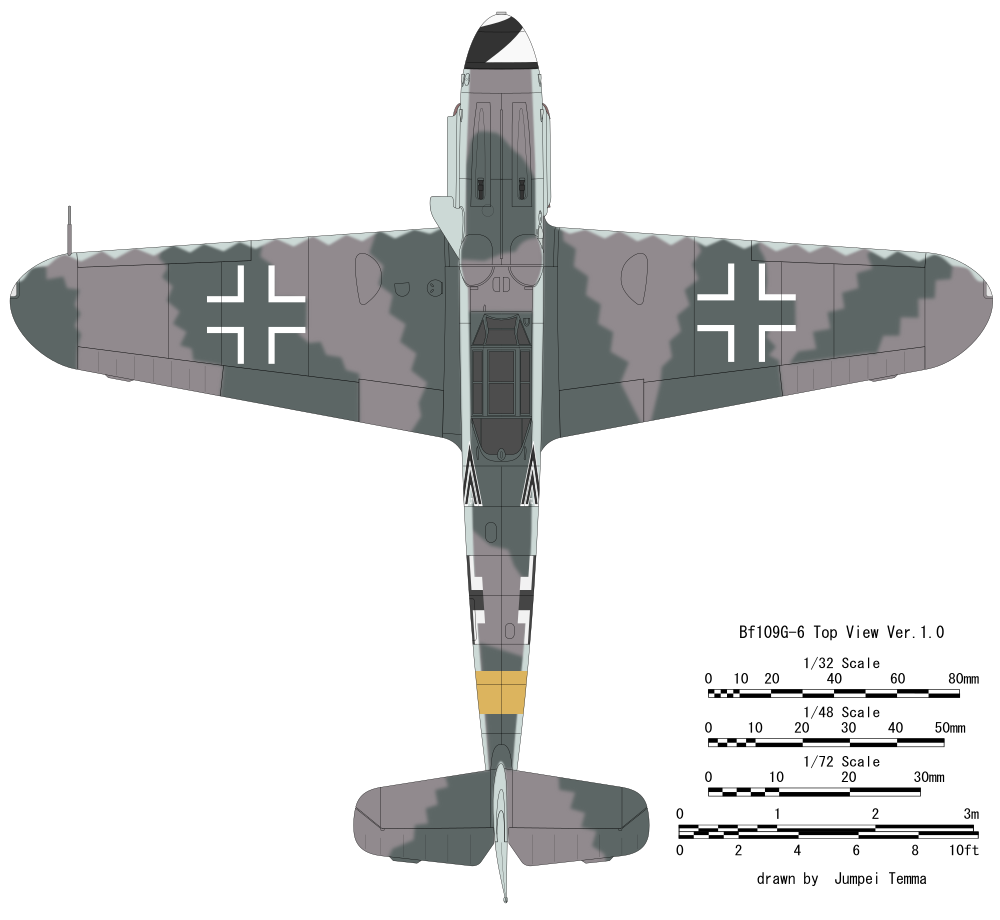

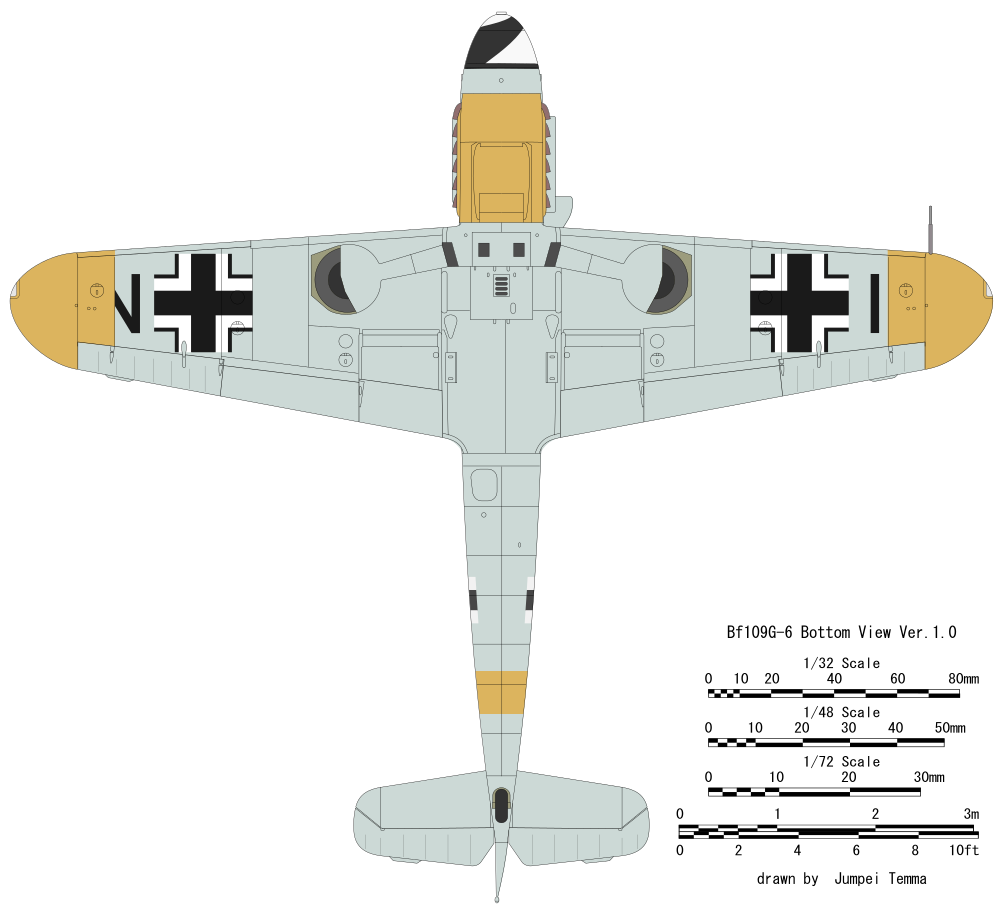

以上を踏まえ、塗装図を描きなおす。描くのが大変なので、モットルは省略。細部マーキングも同様。主翼上下の十字は100cmサイズとしている。スラット内部の翼上面は、諸説あるが74が妥当、とのこと。下面図自体は未完成。近日掲載。下面レターのサイズは、十字の6/10つまり60cm。太さは高さの1/7。 |

|

参考までに公式迷彩パターン図。エルラ製初期G-6は、割と忠実にこのパターンを守っているように思える。見づらいけど、左右エルロンは全て75。実機写真でよく見えない左翼端前方は、この図のように斜めに75だったりして?

メッサーシュミット(Mtt Reg)とWMFの迷彩パターンについては、下記サイトが参考になる。 http://theprofilepaintshop.blogspot.com/2013/10/chosing-correct-wingpattern-for-bf109g-6.html

|

再掲。従前の状態。 |

スラットをむしり取って閉状態に接着。 |

整形、スジボリしてサフを吹く。フラップも下げてないので、ひと昔前のプラモみたい。 |

下面のファスナも再生。 |

|

次回こそは塗装。塗装図は、左翼端を公式迷彩パターンに沿うように微修正。

|

|