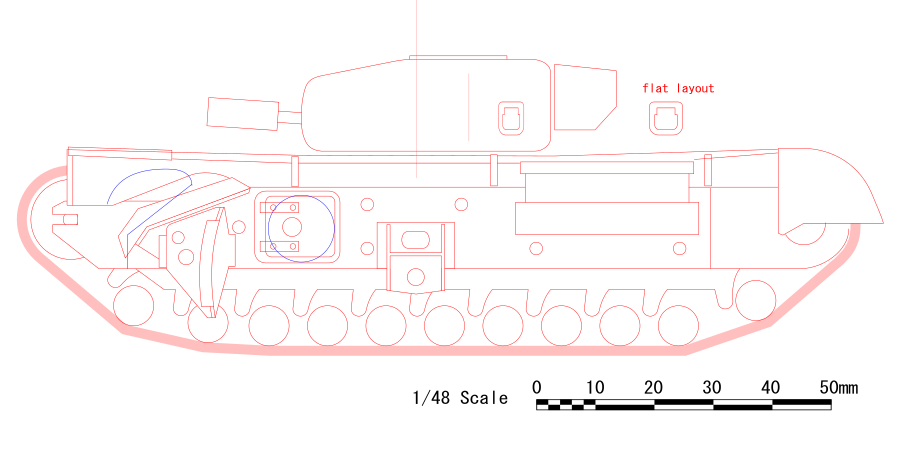

チャーチル AVRE Mk.IV タミヤ 1/48 製作記

2019.7.5初出

|

|

話を戻す。AVREは、チャーチルMk.IIIおよびMk.IVの車両をベースに、主砲を290mm迫撃砲に換装(ペタード臼砲とも呼ばれる。しかし、なんでミリ単位?)、工兵車両としての各種アタッチメントを取り付けたもの。記録写真を見ると、そのブラケットや履帯などにバリエーションがある。ここで、チャーチル各型の違いをwikiでざっとおさらい。 Mk.I:小型の鋳造砲塔に2ポンド砲を搭載。砲塔正面の縦3本のスリットが特徴。車体左舷に3インチ榴弾砲。 Mk.II:砲塔と主砲はMk.Iと同じ。榴弾砲を機銃に換装(資料により、2ポンド砲と3インチ榴弾砲の搭載位置を交換したとするものあり)。 Mk.III:大型の鋼板溶接砲塔に6ポンド砲を搭載。この砲はマズルブレーキがないことで見分けられる。 Mk.IV:鋳造砲塔に変更。他はMk.IIIと同じ。一部の車両は、鋳造砲塔の下部にカラーをつけて装甲を強化した(資料によってはこれをMk.VIとするものあり)。北アフリカではシャーマンの75mm砲に防盾ごと交換したものもあり、チャーチルNA75と呼ばれた。 Mk.V:鋳造砲塔に95mm榴弾砲を装備。砲塔はMk.IV/VIに似ているが、正面開口部の形状が異なるらしい。 Mk.VI:Mk.IVの鋳造砲塔に英国製75mm砲(オードナンスQF75mm砲とも呼ばれる。マズルブレーキあり)を搭載した。車体形状は基本的にMk.IからVIまで同じ。 Mk.VII:タミヤがモデライズ。装甲が強化された新型鋳造砲塔にQF75mm砲を搭載。車体装甲も強化され、車体前面、側面装甲板や脱出ハッチなどのデザインが変更された。 Mk.VIII:VIIの車体、砲塔に95mm榴弾砲を装備。

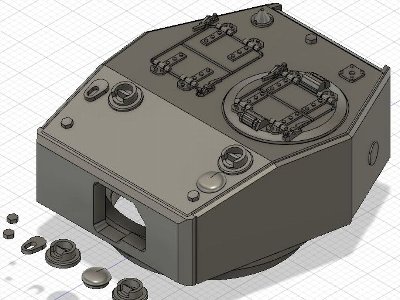

迫撃砲に関しては、やや斜めの写真から寸法を起こしており、精度は甘い。ま、気になる人は、尺度コマンドでちょうどいい大きさにしてくだされ。 |

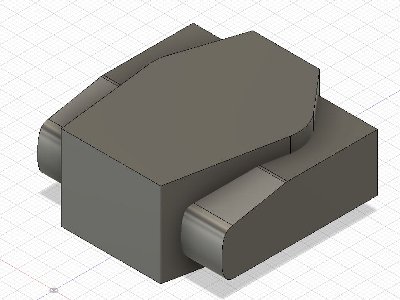

押し出して、交差する。このあとフィレットで面取りして、内部はシェルで1mm厚さにくり抜く。 |

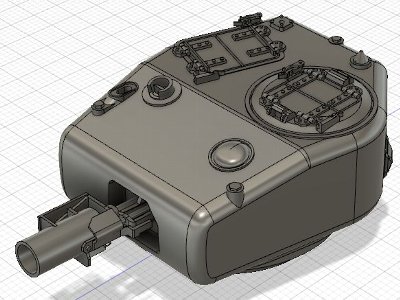

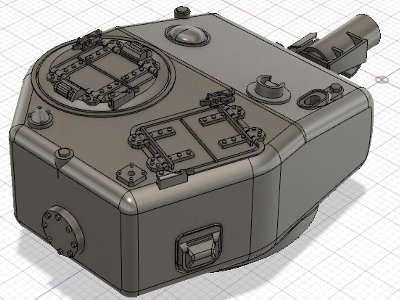

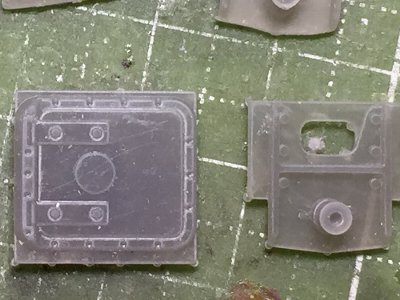

設計では若干クドめにした方が、出来上がりの印象がよい気がする。ハッチのスジボリは幅0.35mm深さ0.5mm。 |

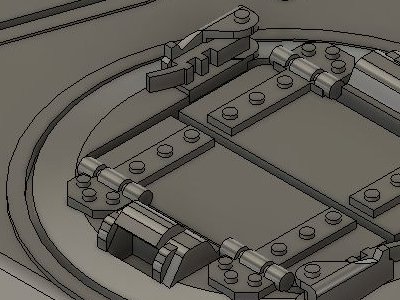

できあがり。バリエーション違い(後述)は、タイムラインで遡って変更可能だ。 |

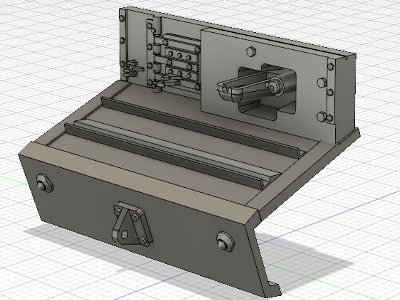

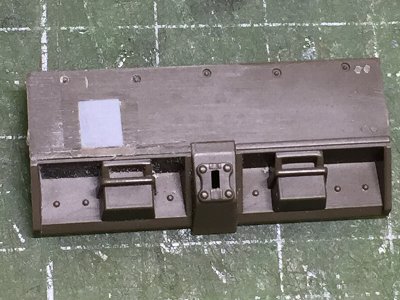

後から。荷物箱はキットを使う。 |

|

ここまでの作業量をざっと数えると、約300工程。これは、タイムラインで表示されるアイコンを1工程と数えたもの。「1.スケッチ」して「2.押し出す」と2工程となる。プラモデルの金型設計の大変さがよく分かるよ。

上面後部のアンテナもいくつかのバリエーションがある。リング付き柱が右舷にあり、中央にアンテナなしが多数。ハッチの固定具もバリエーション。言葉では説明困難なので、気になる人は写真を見てくれ。キットはただの四角いカタマリだし。鋳造のパーティングライン(というのかな?)も下寄りとやや上寄りとあるが、製造工場の違いなのか? 迫撃砲もバリエあるけど、そもそも細部がよく分からないし。

|

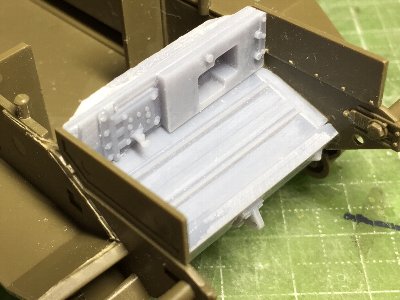

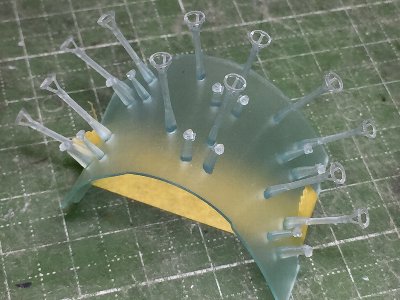

層厚0.05mm、照射時間10秒にて出力したもの。写真だと積層跡は見えないが・・・ この時点ではアンテナ基部やベンチレータの位置が異なる。 |

砲身。どちらも立てて出力したもの。歩留まり等を考慮して余分に作るのが吉。 |

|

|

|

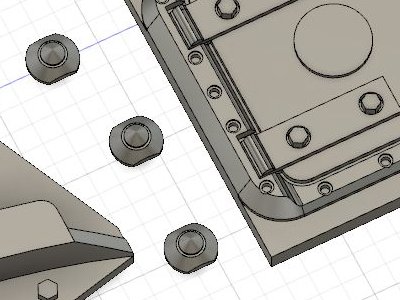

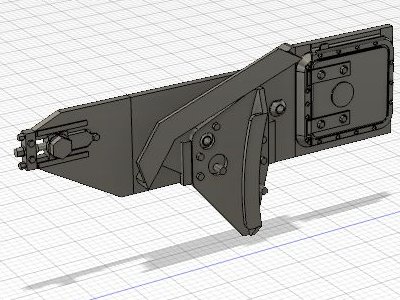

車体側面は、装甲板ごと一体で設計することも可能。しかし、薄い板状のパーツは、出力すると湾曲してしまうことが多い。そこで、ハッチ、アタッチメント基部などパーツごとに分けて出力し、側面装甲板そのものはキットをベースに変更部分をプラバンで製作することにする。出力方向は、側面が上になるようにした方がよいかな。 さて、実車写真を調べると、砲塔同様にバリエーションがある。側面に装甲板が追加されたタイプも多く見受けられる。これもカッコイイが、上述の湾曲問題の懸念あり。ということで、追加装甲板なし。また、アタッチメントのボルトについても、周囲が筒状になっているものがある。 |

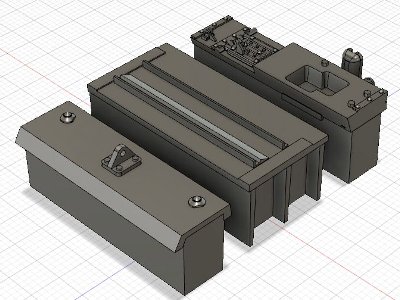

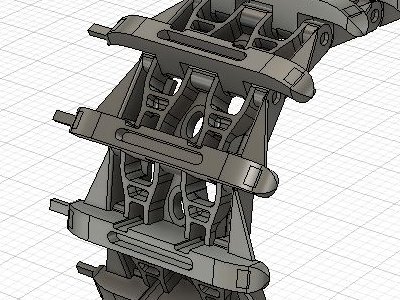

設計した各パーツ。マッドシュート(左端)も設計するが、プラバンで作った方がいいだろうな。 |

左画像の拡大。ボルト周囲の凹みなど、設計するのは簡単だが、出力すると再現されず、ただの自己満足。 |

|

ファイルの内容が上の画像と異なるのは、後で追加修正したため。(2020年2月追記)

|

十分実用に耐える出来具合。このくらいのサイズであれば、湾曲もほとんど目立たない。 |

|

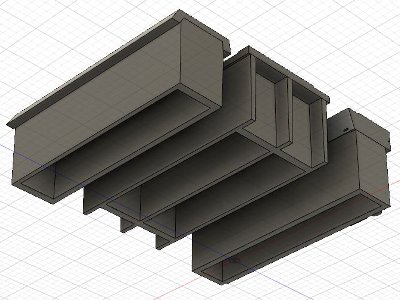

出力が厄介。光造形プリンターの宿命として、モノが大きくなると完全なる平面に主力するのが難しくなる。完全硬化させると湾曲してしまうのだ。そこで、下画像のような補強枠を付け、硬化後に切り取る。この枠が、曲がろうとする内部応力に抵抗してくれるわけ。 |

修正後の車体前部。前面上部は一旦設計したものを縦に10%程拡大し、ボルト類を再配置。 |

積層痕を出なくするため、出力はこのように各面を上にする。補強枠はこのくらいの高さが必要。 |

裏側はこんな感じ。天井は、「面の移動」(←fusion用語)で、わずかに傾斜させると、サポート不要となる。 |

出力して、不要部を切り取り、表面を軽く磨いたところ。 |

|

出力時の補強枠はつけてないので、各自出力条件に合わせて取り付けられたし。←後日壁ありに変更。タイムラインを確認されたし。

|

3Dパーツはジャストサイズで設計してるので、キットの干渉する凸部分を切り取る。 |

IV型あたりでは、車外電話の取り付け位置、形状が異なるので、切り取ってプラバンで埋める。電話はあとで3Dプリントする予定。 |

3Dパーツ自体も、干渉部分を削って調整し、慎重に位置決め。瞬間で接着する。 |

車体上部と砲塔を仮り組み。ハッチ前方のペリスコープ、ベンチレーターの配置が異なるので、切り取ってプラバンで置き換える。 |

|

|

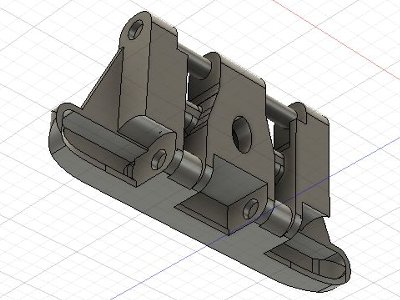

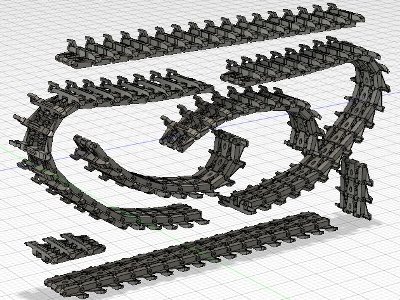

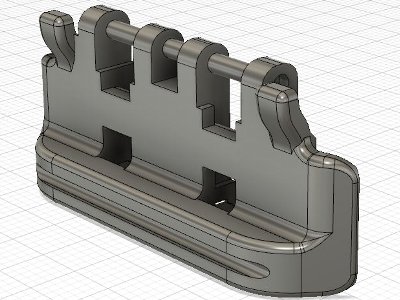

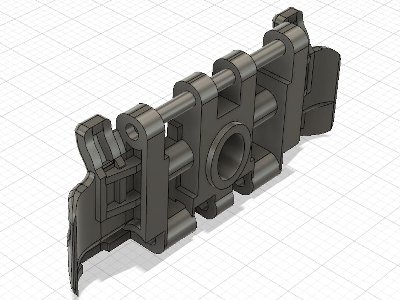

設計出来上がり。サポートを呼び込むピンもつけてある。 |

裏側。接地面の裏側の凹みがポイント。パーツの厚みは0.3mmで設計。転輪が乗る部分の違いにも注目。左右平行が正解。 |

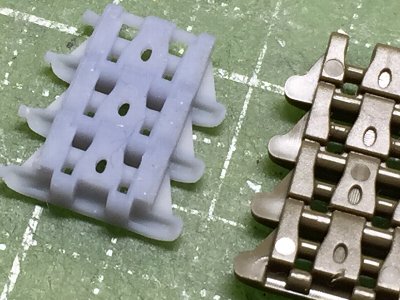

出力した状態。ディテールの彫りの深さがキットとの差別ポイント。 |

裏側の凹みがいい感じだ。キットは全く再現されない。中央の穴も開いてないし。 |

|

そういや、シーフュリとMe262の完成写真がほったらかし。夏休みの宿題にしよう。もひとつお知らせ。機体外形検証+図面作成プロジェクトに着手。あの超メジャードイツ機だ。乞うご期待。

|

3Dプリントのパーツは、裏面の凸凹を削る。広い面の接着は流し込み系。側面パーツはまだ車体には接着しない。 |

車体上面、砲塔と組み合わせてみる。あとは履帯を取り付ければ基本工作終了だ。 |

|

|

|

|

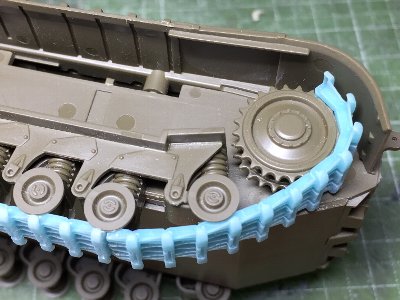

問題その2は、それでも歩留まりが極端に悪いこと。ある層から上が出力されないという「スピリチュアル現象」(←3Dプリント界の一部でそう呼ばれている)が頻発するのだ。これはデジタル的なバグなので、この現象が現れたら、スライサーでサポートを付けるところからやり直す必要がある。また、感覚的だけど、STLファイルのデータが重いと出現頻度が高いみたい。 問題その3は、出来た履帯に起動輪がうまくはまらない。キットの起動輪の内外の歯の間隔に対し、履帯の穴がちょっと狭いのだ。写真をトレースしたハズなんだけどなあ。キットの間隔が広いのか、私の設計が違うのか・・・ ともかく、キットに合わせて幅を拡大して出力すると(これも苦労の果てに)、こんどは転輪がキツくてはまらない。仕方ないから、起動輪、遊動輪を加工することにして幅を戻す。 などなど調整して、まだ不満は残るが面倒臭くなってこの辺で妥協。やってるうち、レジンが足りなくなって新たに注文する。グレイが欲しかったけど、密林でAnycubic 1000mlのボトルの在庫が水色しかない。 |

再掲。従前品。向かって左側の接地部分がクランク状になっている。これは、ちょうどここで側壁の平面が出現するわけ。 |

こちら新規出力品。苦労の果てに、最終的に採用となったもの。なお、履帯は、前、下、後と三分割で出力する。 |

起動輪、遊動輪は、このように接合部を0.5mmほど削る。 |

車体組み込み完了。レール(グレイ)は、どういうわけかサイズが合わず(設計時の勘違い?)テキトーに切って合わせる。 |

案の定、後部の起動輪は履帯の設計ミスで位置が合わず、ピンを切って取り付ける。 |

車体上部、側面も接着し、車体の基本形完成。あー疲れた。 |

|

補足。前述起動輪の位置のズレは、履帯が1コマ弱余る程度(3mmほど後寄り)。そこで下側の履帯を1コマ切り取る。結果、起動輪はキットより1mm前寄りになるが、これで妥協。履帯のレールは、内外2本が正解だが、よく見えない部分なので外側だけで手抜き。形状サイズも違うけど、再設計、再出力する元気なし。 なお、ずっと今まで書き忘れてたが、やや透明感のあるグレイのレジン(上段左画像など)は、オーバーテック社 MIRACLPミラク光造形プリンタ x120専用レジン (灰色, xABS)というもの。xABSとあるが柔軟性はなく、パリンと割れるのはAnycubic純正レジンと同じ。割と安価で、臭いが少なく、粘度が低いのは魅力。強度も純正より高い気がする。パラメータは純正と同じでいいみたい。←厳密に追及してないのじゃ。

|

|

|

|

足回りは黒サフを加えたダークグレイ、上の方は普通のサフで。別にカラーモジュ・・ではない(私はあれは好きでない)。 |

この砲塔を見て、「あれ?」と思った人は、観察力が高いか相当のチャーチルマニアかどっちか(後述)。 |

ディテールの再現具合はまずまず。履帯の凹みが自慢のポイント。今気づいたけど、一部のボルトが隣の壁に「溶融」している。 |

車体前面もいい感じじゃ。操縦手ハッチの水平溝がちょい甘いな。←これは後にデータを修正。作品はそのまま。 |

|

補足。ボルトの溶融とか溝の甘さとかは、LCDプリンタ特有の現象。データではちゃんとなってるのに、漏れた光によって膨らんで造形されてしまうのだ。だから本当はそれを見込んでデータを作る必要がある。つまりボルトは壁から離し、溝は余分に広くする。再設計、再出力すればベストだが、面倒くさいからそのまま行っちゃう。お持ち帰りデータは一応修正しておく。ただし出力確認はしてない。

|

後半部分のカフを追加。下側のリング状の部分につながる箇所(左右の赤矢部分)が実車どおりでない。写真見てパテを盛るべし。 |

|

以前は当HPのサーバにアップして、そこから直接ダウンロードする方式だったが、新たにFusion360のクラウドを利用する。下記から開いたリンク先の右上のダウンロードをクリックし、お好みのファイル形式をクリック(Fusion360であれば一番上)すると、ダウンロードリンクが指定メルアドに送られる。STLファイルも可能。以前掲載の他ファイルも順次この方式に変更する。手続きが面倒になるけど、画面上で360°回転させて見れるよ。 後日追記、クラウドからのDLが不可となり、以前の方式(サーバにアップ)に戻す。クラウドは閲覧のみ。

|

|

|

|

なお、SK本舗のサイトでは推奨パラメータとして露光時間9-10秒となっているが、今回のアンテナでは、Anycubic社純正レジンでは10秒で成形できたのに成形不良となる。15秒にしたところ今度は成功。 |

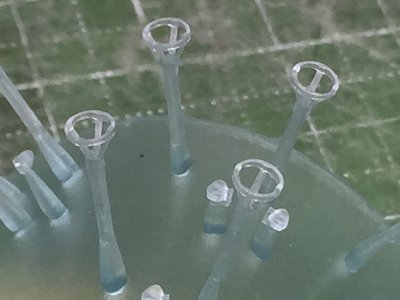

見よこの弾力性。アンテナ基部自体も強度ばっちり。ちなみに、出力時は底板は平ら。 |

クローズアップ。この細さで、強度的にも実用に耐えるのは画期的。 |

|

長くなったので、今回更新ここまで。

|

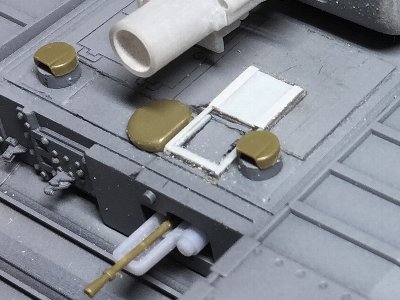

迫撃砲装填ドアはプラバン細工。ハッチのモールドはパテで埋める。ベンチレーターや機銃などは、キットから持ってくる。 |

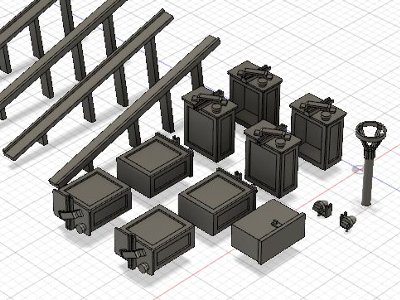

車外電話はこの位置。予備燃料缶、予備履帯など3Dプリント。 |

迫撃砲はプラバンを介してイモ付け。砲塔の隅の丸みが少し足りない気がして、ペーパーで丸める。 |

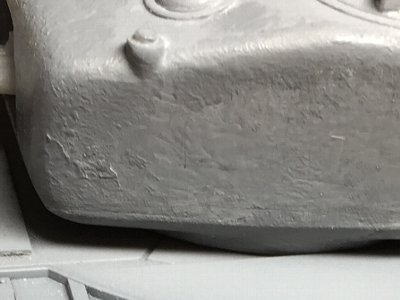

削ったあとは溶きパテで鋳造表現。鋳造のパーティングラインは延ばしランナーと溶きパテで表現する。 |

マッドシュートはプラバン細工。ワイヤーロープ、円錐状リベット、側面吸気口の吊り下げ金具など追加。 |

クローズアップ。ワイヤーロープは、家庭用電気コードの銅線をよじったもの。 |

|

補足。砲塔のペリスコープの日除け?は、そのままでは高すぎるので、3Dパーツ側を削って調整。つうか、これも一体で設計すべきだな。ロープは、最初はタコ糸を使ったんだけど、実感イマイチでやりなおす。電気コードのビニール被覆を切って中の銅線を取り出し、7本ほどを使う。ある程度手でよじったら、ピンバイスとペンチで両端を挟み、テンションかけながら捻じる。何本か作るとコツも分かってきて上手く出来るよ。 それと、VI型以前の後方側ロープ取付位置は、VIIより7、8mmほど前方になる。最上段右側画像は修正前のVIIの位置。多分ロープの長さは同じで、VIIの前側取付位置が後方に移動したためかと。 |

その他、フェンダー前縁とか追加して、細部工作終了。 |

|

|

|

|

以上で、予定しているチャーチル関係の3D設計は終了。ぜひご活用いただければ幸い。なお、チャーチルに限らず、当サイトで公開している3Dデータは、個人使用、商業使用にかかわらず、誰でも、自由に、無料で使用可能である。また、他所での紹介、リンク等も可。さらにデータを加工(改良、修正、追加、改造)して使用することも可。ま、いわゆるフリー素材として使ってもらえればよい。ただし、商業使用する場合には連絡くださるようお願いする。また、加工された場合は、それを私同様に無償公開していただけるとありがたい。

|

下地は黒サフ+レッドブラウン。シリコンは落とすべきエッジを主体とする。 |

基本塗装はC330+白2割。Mk.VIIより白少な目。 |

タミヤアクリルのバフを水で溶いてエアブラシ。この後、アルコールをティッシュにつけてバフを落とす。 |

ズルムケをタッチアップ。エッジをカリカリ。水溶きウェザマスのライトサンドでウォッシング。写真だと、この感じも悪くないが。 |

定着にフラットクリアを上吹き。これでトーンが落ち着く。さらにサンドなどのウォッシュ。埃感のため車体上部にはセールカラーをエアブラシ。エッジや隅部にはダークグレイをエアブラシ。履帯はC22ダークアースで筆塗り。サンド系ウェザマスでウォッシュ。エッジに鉛筆粉を擦りつける。装備品などは筆塗り。 |

|

補足。アルコール落としでは、ズルムケしないよう、あまり強くこすらない。そのせいか、思った仕上がりにならない。ライトサンドのウォッシングは失敗で、エッジの拭き残しが白くなり過ぎる。サンドかマッドが正解だったな。足回りはサンド+マッドのウォッシュ。 以上で、塗装と汚しは概ね終了。もう少し、錆系などを加えたい。残るはマーキング。砲塔上面の白星は是非加えたいところだが、これはインレタにする予定。シリコンバリアがあるので、マスキングは非常にリスキーなのだ。

以下、 こちらに移動。

|

修正後のパーツ。ベースの側面装甲板は別パーツとなっている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 1 | Armor At War 7002 D-day tank warfare | Concord |

| 2 | Armor At War 7027 British Tanks of WW2 (1) France & Belgium 1944 | Concord |

| 3 | Armor At War 7028 British Tanks of WW2 (2) Holland & Germany 1944-1945 | Concord |

| 4 | Armor At War 7068 British Armor in Sicily and Italy | Concord |

| 5 | Mr.Churchill's Tanks The British Infantry Tank Mark IV | Schiffer |

| 6 | New Vanguard 4 Churchill Infantry Tank 1941-51 | Osprey |

| 7 | New Vanguard 136 Churchill Crocodile Flamethrower | Osprey |

| 8 | Wydawnictwo Militaria 315 Churchill | Warszawa |