僨僼傽僀傾儞僩 Mk.I 僄傾僼傿僢僋僗 1/72 惢嶌婰

2015.10.13弶弌

|

|

丂偝偰僄傾丒僨僼傽僀傾儞僩丄僔儕乕僘捠椺偱奜宍僀儊乕僕偼戝曄椙岲丅偲傝傢偗丄偄偐偵傕儅乕儕儞丒僀儞僒僀僪偭偰側婡庱宍忬偼慺惏傜偟偄丅偠偮偼僜乕僪僼傿僢僔儏偲摨帪拝庤偩偗偳丄偁偭偪偑愭偵弌棃偰偟傑偭偨偺偼壗屘丠 丂

|

帠屻曄宍傪廋惓偡傞丅庤偱嬋偘偰偐傜丄媟屔僷乕僣偲僾儔僶儞偱栠傝傪梷偊崬傓丅 |

僐僋僺僢僩偼僗僩儗乕僩丅偁偭偲偄偆娫偵乽擇乿偺帤 |

僉儍僲僺榞傪嶍傝棊偲偡丅僉僢僩偼儕僩儔僋僞僽儖丒僼乕僪偺忋偘壓偘偑慖戰幃丅 |

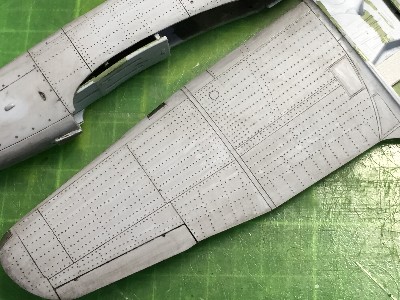

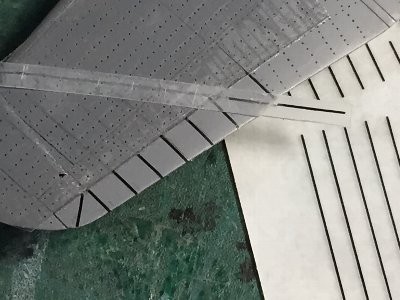

僥乕僾傪僈僀僪偵庤惢偺僟僽儖恓乮娫妘0.3mm乯偱僗僕儃儕丅幐攕偟偰梋傝僷乕僣偱僥僀僋俀側偺偩丅 |

|

丂憢榞傪嶍偭偨偣偄傕偁傝丄僉儍僲僺偑傗傗掅偄姶偠丅僉儍僲僺僷乕僣偺摲懱愙崌柺偵0.4mm摟柧僾儔僶儞傪棳偟崬傒宯偱愙拝偟偰悡忋偘丅儕僩儔僋僞僽儖晹偼愗傝棧偟丄偙偙偼悡忋偘偟側偄丅寢壥揑偵僗儔僀僪僼乕僪偲偺抜嵎傕嵞尰偱偒傞丅

|

慜屻寘娫偺僗僩儕儞僈乕偼9杮偑惓丅妋怣斊偱7杮偵丅偙傟偩偲敿暘偺敿暘偺敿暘偱埵抲寛傔弌棃傞偐傜妝側偺偩丅 |

傗傗偙偟偄宍忬偺僥儞僾儗乕僩偼儘儃孨偑彆偗偰偔傟傞丅摨偠宆偱儅僗僉儞僌傕偱偒偰堦愇擇捁丅 |

|

|

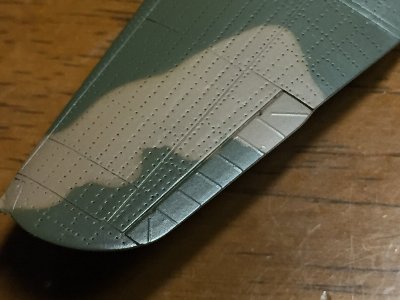

晽杊仌僗儔僀僪僼乕僪偼悡忋偘嵪傒丅偙偺妏搙偐傜尒傞偲丄屻晹摲懱偑僗僢偲挿偔偰丄埬奜旤恖側傫偩傛偹丅 |

|

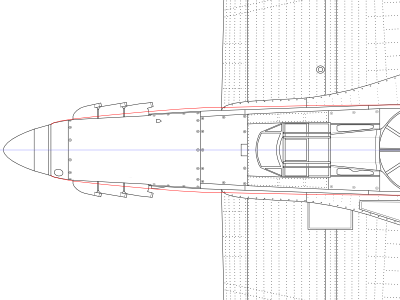

丂懁柺恾偲暯柺恾傪弨旛拞丅僷僱儖儔僀儞丄儕儀僢僩儔僀儞偺惓夝偼偦偪傜傪嶲徠偝傟偨偟丅

丂偝偰丄僨僼傽丅婎杮偼慺慻傒偩偗偳丄恾柺嶌惉偱偄傠偄傠挷傋偰偄傞偲丄彮乆僀僕儕偨偔側傞丅埲壓夋憸丅 |

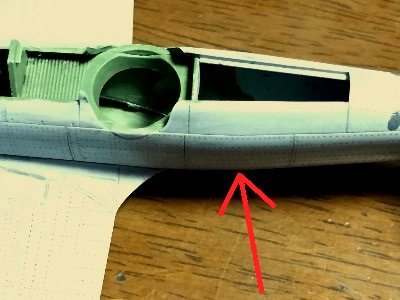

廋惓慜丅僉僢僩偼廵搩偺彮偟屻傠偵摲懱嵟戝暆偑偁偭偰丄偦偙偱愜傟嬋偑偭偰偄傞乮栴報乯丅 |

廋惓屻丅妋徹偼側偄偗偳丄嵟戝暆傪傕偆彮偟慜偵偟偰丄愜傟嬋偑傝傪娚偔偡傞丅 |

儉僋偺僋儕傾僷乕僣偩偭偨拝棨摂傪丄僾儔僶儞僸乕僩僾儗僗亄傾儖儈斅儔僀僩偵庢傝姺偊傞丅儔僀僩偼拞墰偱側偔婡懱拞怱婑傝偑惓夝丅巆擮丅 |

摲懱壓柺偺儌乕儖僪傪堏摦丅戝懭墌丄彫娵偲傕屻曽傊丅夋憸偱擹偄曽偑僉僢僩偺儌乕儖僪丅 |

|

丂惓柺恾偲抐柺恾傪捛壛丅尷傜傟偨帒椏偱丄悺朄丄宍忬偼悇掕偺晹暘偑懡偄丅儗僀傾僂僩偑嬯偟偄側偁丅仼嵟弶偐傜峫偊偲偗傛

|

寁婍斦偼僉僢僩僨僇乕儖丅堦晹偺敀榞慄偺忋偵崟傪揾偭偰僩乕儞傪棊偲偡偗偳丄傑偩栚棫偮側丅杊抏斅屻曽偵幬傔僼儗乕儉傪捛壛丅 |

廵搩撪晹偼僉僢僩僗僩儗乕僩丅廵恎偼0.8mm恀鐹慄傪儘乕僞儕乕僣乕儖偱夞偟偰嬥儎僗儕偱儔僢僷忬偵嶍傞丅 |

僉僢僩偺僔乕僩偵僼傽僀儞儌乕儖僪偺僔乕僩儀儖僩丅儅僯儏傾儖偺幨恀偱偼丄僔乕僩偵憖廲瀰婎晹偑偔偭偮偄偰偄傞丅 |

偙傟傜嵶晹僷乕僣傪摲懱偵慻傫偱傒傞丅僋儕傾僷乕僣傕彮乆杹偒傪壛偊傞丅 |

|

丂師偼揾憰偩丅

|

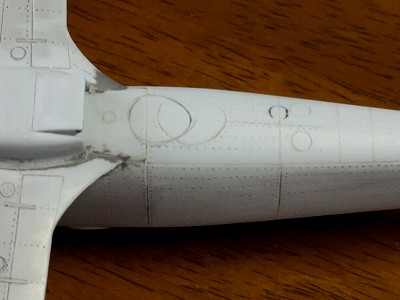

嵟屻曽攔婥娗偲摲懱偲偺棧傟偵拲栚丅 |

嵍丄僗僺僢僩Mk.I丄塃丄僨僼傽僀傾儞僩丅摨堦弅広丅 |

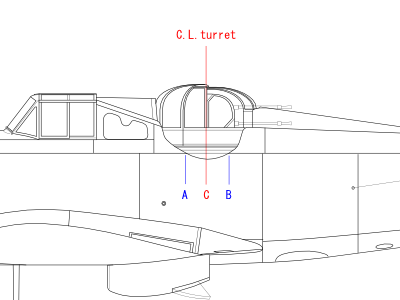

C偼廵搩夞揮幉丄AC亙BC偱偁傞丅偲偄偆偙偲偼A偲B偺抐柺偼A偺曽偑暆峀丅 |

崟慄偼崱夞偺慄丅愒慄偼儅僯儏傾儖偺恾傪儀乕僗偵偟偨偲偒偺摲懱丅攔婥娗偲偺娭學偵拲栚丅僉僢僩偼愒慄偵嬤偄丅 |

|

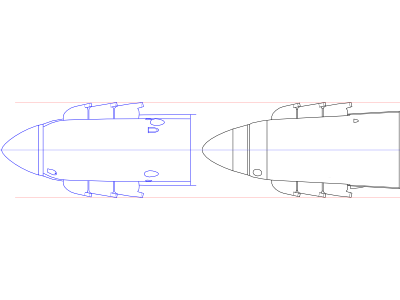

埲忋俀揰傪拞怱偵恾柺傪廋惓偟偰ver.2.1偲偡傞丅昞巻偺懁柺恾傕嵎偟懼偊丅

丂揾憰偺徻嵶丅偙偺帪婜丄僨僼傽僀傾儞僩偺拫娫壏懷柪嵤偼丄A丄B椉僗僉乕儉偑懚嵼偟丄摉婡偺応崌丄庡梼偺揾傝暘偗偱B僗僉乕儉偱偁傞偙偲偑暘偐傞丅僷僞乕儞偺徻嵶偼媡岝偱暘偐傜偢丄懠婡傪嶲峫偵偡傞丅摲懱儔僂儞僨儖偼40僀儞僠偺僞僀僾A乮惵敀愒乯偵3.5僀儞僠掱搙偺墿怓僼僠丅庡梼忋柺偼56僀儞僠丄壓柺偼偍偦傜偔乽側偟乿丅偨偩偟摨戉偱壓柺偁傝偵尒偊傞幨恀傕偁傞乮僄乕僗杮p6丄帪婜堘偄偐丠乯丅僼傿儞僼儔僢僔儏偼墶27僀儞僠丅摨戉偺儗僞乕偼婡懱偵傛偭偰僒僀僘丄彂懱偑堎側傞丅杮婡偼幨恀偐傜撉傒庢偭偰崅偝27僀儞僠庛丅僗僺僫偼敀/僫僀僩偱丄摨戉嫟捠丅 丂揾憰嶌嬈偺曋傪峫偊僇儔乕恾偵偡傞丅柪嵤僷僞乕儞偼懠婡偐傜戝懱偙傫側姶偠丅A僗僉乕儉偼嵍塃斀揮偡傟偽傛傠偟丅堦斒揑側摲懱儔僂儞僨儖偼42僀儞僠A-1僞僀僾偱偁傞丅 丂 |

|

|

丂偝傜偵傕偆堦偮丅40擭8寧崰偲偄偊偽丄壓柺柪嵤怓乽僗僇僀乿偺怓挷偑崿棎偟偰偄偨帪婜偲價儈儑乕偵廳側傞丅偲偄偆偙偲偼丄僨僼傽僀傾儞僩偺僗僇僀傕幚偼岞幃側僗僇僀偲偼堘偆壜擻惈偁傝偐丠丂264sqn婡偺幨恀偺報徾偱偼傢傝偲柧傞偄丅偲偡傟偽岞幃僗僇僀偐側偁丅僗僇僀僌儗僀乮FAA柪嵤怓乯偩偭偨傝偟偰丠丠丂揾傝暘偗慄偼傢偢偐偵棎傟偑偁偭偰丄尰抧揾憰傪擿傢偣傞丅

|

憢榞偺儅僗僉儞僌偼僙儘僥乕僾偱丅撪懁傕僥乕僾偱儅僗僋偟偰栘岺儃儞僪偱摲懱偵壖巭傔丅 |

嬌敄僒僼傪悂偄偰昞柺僠僃僢僋丅僉僢僩偺偱偐偄墯寠僼傽僗僫偼丄儔僢僇乕僷僥偱杽傔#5偨傑偖傝傪懪偭偰偄傞丅 |

僗僺僫偼屻抂偵0.3mm僾儔僶儞傪揬偭偰堦夞傝戝偒偔丅悺朄揑偵偼偦偺傑傑偱傕僙乕僼偩偑丄僉僢僩偺偪傚偄懢傔偺婡庱偵僶儔儞僗偝偣傞偺偩丅 |

僄儖儘儞偲僄儗儀乕僞偺儕僽偼僀儞儗僞丅摉婡愱梡偺偼嶌偭偰側偔偰丄挿偄偺傪堦杮偢偮揬偭偰偄偔丅墧昅偺壓昤偒傪挌擩偵偡傞偺偑懙偊傞僐僣丅 |

|

丂偙偙偱丄揾憰偺壓抧偲偟偰偺僒僼傪悂偒丄杮斣揾憰丅僟乕僋傾乕僗偼僗僺僢僩Mk.1傗P-40L偲摨偠儗僔僺丅價儞惗#22偵墿怓2乣3妱僾儔僗丅僟乕僋僌儕乕儞偼#330價儞惗丅 |

僟乕僋傾乕僗傪悂偄偰丄Mr儁僞儕偱柪嵤偺儅僗僉儞僌丅僟乕僋僌儕乕儞傪悂偄偨偲偙傠丅 |

儅僗僋傪偼偑偡丅僟乕僋傾乕僗偺怓枴偑偪傚偭偲晄枮丅僗僺侾偲價儈儑乕偵堘偆傫偩傛側丅挷崌儈僗偭偨偐丠 |

僀儞儗僞偺僄儖儘儞儕僽偼偙偺偲偍傝丅儕儀僢僩寠偑戝偒夁偓偰丄偪傚偄偲僂儖僒僀姶偠丅 |

僄儗儀乕僞偼僉僢僩偺儌乕儖僪偺忋偵僀儞儗僞偱丄側偐側偐傛傠偟丅 |

|

丂偝偰丄巹偑垽梡偡傞Inkscape丄偙偺僜僼僩偺嵟戝偺枺椡偼柍椏偲偄偆偙偲丅僞僟偱偙傫偩偗梀傋傞側傫偰丄偄偄悽偺拞偵側偭偨傕傫偩丅傕偭偲傕丄杮奿揑偵昤偔側傜僼僅僩僔儑僢僾偑嵟揔偩偲巚偆丅偦偆偄偆曽偼嵟弶偐傜偦偪傜傪巊偆曽偑偄偄偐傕丅 |

|

丒婎杮夋柺 丂偱偼丄憗懍Inkscape傪棫偪忋偘傛偆丅傾僀僐儞偑戲嶳偁傞偗偳丄巹偑傛偔巊偆偺偼偙傫側傕傫丅懠偵偼乽曐懚乿傗乽傗傝捈偟乿傾僀僐儞傕昿斏偵巊偆偧丅

丒儁乕僕愝掕丄夋憸偺庢傝崬傒 丂埲壓丄僨僼傽僀傾儞僩偺僇儔乕僾儘僼傽僀儖傪戣嵽偵丄恾柺昤偒仺怓揾傝仺棫懱昞尰偲偄偆棳傟偱恑傓丅嵟弶偺僗僥僢僾偼丄儁乕僕偺愝掕丅嶌惉偡傞恾柺偼僷僜僐儞忋偱昤偐傟傞偺偱丄偳傫側戝偒偝偱昤偄偰傕偄偄偗偳丄巹偺応崌偼僾儕儞僞乕弌椡偟偰柾宆惢嶌偵巊偆偙偲傪峫偊丄捠忢1/48僒僀僘偱昤偄偰偄傞丅僨僼傽僀傾儞僩側傜A4墶偵廂傑傞偐傜丄乽僼傽僀儖乿仺乽僪僉儏儊儞僩偺愝掕乿偱儁乕僕僒僀僘傪A4墶偵愝掕偡傞丅丂懕偄偰丄恾柺傪昤偔偨傔偺儀乕僗偲側傞夋憸乮幨恀/恾柺乯偺庢傝崬傒偩丅偙偙偱偼帺暘偺僀儔僗僩傪乽夋憸乿偲偟偰庢傝崬傒丄偦傟傪僩儗乕僗偡傞偲偄偆愝掕偱榖傪恑傔傞丅仼曄側愝掕偩偗偳丅丂庢傝崬傒偼丄乽僼傽僀儖乿仺乽僀儞億乕僩乿偱栚揑偺夋憸僼傽僀儖傪慖戰偡傞丅壓夋憸偼庢傝崬傫偩偲偙傠偱丄夋柺偺壓曽偵昞帵偝傟偨傛偆偵Layer1偲偄偆儗僀儎乕忋偵夋憸偑抲偐傟偰偄傞丅乽栚乿偺傾僀僐儞傪僋儕僢僋偡傞偲丄偙偺儗僀儎乕偑旕昞帵偵側偭偰丄夋憸傕昞帵偝傟側偄丅

丒夋憸偺弅彫 丂庢傝崬傫偩夋憸偼戝偒偄偺偱丄惓偟偄1/48僒僀僘偵弅彫偡傞丅乽嘆慖戰僣乕儖乿偱夋憸傪僋儕僢僋偟丄揰慄偱埻傑傟偨忬懺乮壓夋憸嶲徠乯偵偟偰丄乽僆僽僕僃僋僩乿仺乽曄宍乿仺乽奼戝弅彫乿偲僋儕僢僋丅庢傝崬傫偩僀儔僗僩偺攚屻偺巐妏偑A4儁乕僕偱偁傞丅

丒儗僀儎乕偺愝掕 丂恾柺傪昤偔儗僀儎乕傪愝掕偡傞丅乽嘝儗僀儎乕乿傾僀僐儞偱丄儗僀儎乕偺僂傿儞僪僂傪昞帵丅庢傝崬傒夋憸偺偁傞Layer1傪儘僢僋乮尞傾僀僐儞傪僋儕僢僋乯丄乽亄乿傾僀僐儞偱懁柺恾傪昤偔儗僀儎乕乽side乿傪怴婯嶌惉偟丄傾僋僥傿僽忬懺乮惵昞帵乯偵偡傞丅

丒傾僂僩儔僀儞偺擖椡 丂師偵丄儁儞僣乕儖傪慖戰丅傾僂僩儔僀儞偺巒揰乮壓夋憸偺乽仩乿乯偱嵍僋儕僢僋丅師偺揰偱傑偨僋儕僢僋偟丄弴師愜傟慄傪偮側偄偱偄偔丅偖傞偭偲堦夞傝偟偰巒揰偺仩傪僋儕僢僋偡傞偲丄慄偑暵偠偰懡妏宍偺恾宍偑偱偒傞丅屻偱曇廤偱偒傞偐傜僥僉僩乕偱偄偄丅暵偠偰偄側偄慄暘/愜傟慄偵偡傞応崌偼丄廔揰偱僟僽儖僋儕僢僋丅側偍丄壓夋憸偼暘偐傝傗偡偔偡傞偨傔丄庢傝崬傒夋憸儗僀儎乕傪50%摟柧偵偟偰偄傞丅仸丂傕偟恾宍偑揾傝偮傇偝傟偨忬懺側傜丄恾宍傪乽慖戰乿偟偰乽嘚僆僽僕僃僋僩偺慄/揾傝偺曇廤乿偱乽僼傿儖乿仺乽亊(揾傝側偟乯乿丄乽僗僩儘乕僋偺揾傝乿仺乽扨堦怓乿偲僋儕僢僋偡傟偽丄奜宍慄偩偗偺恾宍偵側傞丅摨偠嶌嬈偼丄shift傪墴偟側偑傜乽嘑僷儗僢僩乿偺擟堄偺怓傪僋儕僢僋丄shift傪墴偝偢偵僷儗僢僩偺亊傪僋儕僢僋偱傕壜擻丅

仸丂乽嘔夋柺偺奼戝/弅彫乿偱揔媂夋柺僒僀僘傪曄峏偡傞偲嶌嬈偟傗偡偄丅ctrl僉乕亄儅僂僗偺僗僋儘乕儖偱傕壜擻丅偙偺傛偆偵丄僔儑乕僩僇僢僩傪妎偊傞偲嶌嬈偑憗偔側傞丅

仸丂嵎暘偼壓偵偁傞恾宍偐傜忋偵偁傞恾宍傪愗傝庢傞乮嘖僆僽僕僃僋僩偺弴彉偱曄峏偡傞乯丅堦搙偵2偮偺恾宍偼愗傝敳偗側偄丅側偳丄巊偄曽偵偼僋僙偑偁傞偗偳丄姷傟傞偲乽摑崌乿偲偁傢偣偰曋棙側婡擻偩丅

仸丂乽嘡僀儞僋僗働乕僾偺愝掕乿仺僣乕儖偺嵍偺乽亄乿仺儁儞乮僷僗乯偱乽嵟屻偵巊梡偟偨僗僞僀儖乿偵偟偰偍偔偲丄偄偪偄偪揰慄偵曄峏偟側偔偰嵪傓丅偁傞偄偼僐僺儁偟偰曄宍偡傞偐丅

|

|

丂崱夞偙偙傑偱丅師夞偼怓揾傝丅

丂儅乕僉儞僌偺慜偵丄嵍梼抂偺揾傝暘偗偺宍偑婥偵擖傜偢廋惓丅揾枌偺抜嵎傪儁乕僷乕偱嬒偟偰丄僟乕僋傾乕僗仺僟乕僋僌儕乕儞偲悂偒捈偡丅師偵壓柺丅僗僇僀偼僔乕僼傽47偱巊偭偨傕偺丅儗僔僺偼#26僟僢僋僄僢僌僌儕乕儞偲#128奃椢怓傪3:1丅僔乕僼傽偺帪偼慱偭偨偲偍傝偺怓枴偲巚偭偨偗偳丄椢/拑柪嵤偲儁傾偵側傞偲傑偩墿椢枴偑嫮偄姶偠偑偡傞丅怓偭偰擄偟偄丅 丂堷偒懕偒儅乕僉儞僌丅崱夞偼敀仺墿仺惵仺愒仺奃乮儗僞乕乯偺弴斣丅巊梡怓偼僗僺Ia偲摨偠丅奺怓揾傞枅偵廫暘側姡憞帪娫傪偍偔偺偑朷傑偟偄偑丄偍婥妝儌乕僪側偺偱僪儔僀儎乕偱嫮惂姡憞偝偣偰僒僋僒僋恑傔傞丅摲懱儔僂儞僨儖偼丄愒娵偲僷僱儖儔僀儞偺娭學傪婎弨偵埵抲寛傔偟偰揾傞丅偲偙傠偑丄揾傝廔傢偭偰傛偔傛偔恾柺偲尒斾傋傞偲丄僉僢僩偺僷僱儖儔僀儞偺埵抲偑恾柺偲僘儗偰偄偰丄偦偺寢壥儔僂儞僨儖傕丒丒丒丅墿怓傕偪傚偄暆偑峀夁偓偨偐側丅偆偆傓丄婥晅偐側偐偭偨偙偲偵偟傛偆丅 丂儔僂儞僨儖奺怓揾傝廔偊偨傜丄僈僀傾偺僼儔僢僩僋儕傾傪偟偭偐傝悂偒丄儅僗僋嫬偺抜嵎傪儁乕僷乕偱嬒偡丅埬偺掕丄墿怓偺僄僢僕偵壓抧偺敀偑弌偰偒偰丄嵞傃儅僗僋偟偰柺憡昅僞僢僠傾僢僾丅儗僞乕偼僇僢僥傿儞僌儅僔乕儞丅椺偵傛傝旝柇偵榗傓偺偱丄帋偟愗傝傪尒側偑傜僨乕僞傪曗惓偡傞丅巒揰偲廔揰傪棧偡偺偑儈僜丅摲懱偺愒娵偲庡梼偺撆僈僗専抦僔乕僩偺傒僨僇乕儖丅姡憞屻丄嵞傃僼儔僢僩僋儕傾丅 |

忋柺傪儅僗僋偟偰壓柺偵僗僇僀丅偦偟偰慡懱偵僼儔僢僩僋儕傾丅偙傟偼屻偺尋偓弌偟偱柪嵤揾憰傪杊岇偡傞偨傔丅 |

敀偺儅僗僉儞僌丅庡梼儔僂儞僨儖偵偼敀偼揾傜偢丄捈愙惵愒傪揾傞丅偵偠傒弌偟杊巭偵儅僗僋嫬偵僼儔僢僩僋儕傾丅 |

摲懱偲旜梼偵GX1僋乕儖儂儚僀僩丅敀傪儅僗僋偟偰敀偺忋偵墿怓丅 |

墿偲敀傪儅僗僋偟偰惵丅摲懱偺墿偲惵丄庡梼偺惵愒丄旜梼偺愒敀惵偼撍崌偣揾憰偲偡傞丅 |

嵟屻偵愒丅摲懱偺愒娵偼僨僇乕儖偵偡傞丅僗僺僫丄僞乕儗僢僩傕崌娫偵揾憰丅嵍梼抂晹偺僷僞乕儞偼廋惓嵪傒丅 |

儗僞乕偼僇僢僥傿儞僌僔乕僩偱儅僗僋丅傑偢丄埵抲寛傔丅 |

埵抲寛傔偺僔乕僩偵崌傢偣偰杮僠儍儞偺僔乕僩傪揬偭偰僼儔僢僩僋儕傾丅 |

儅乕僉儞僌揾憰廔椆丅僨僇乕儖傕揬傞丅 |

|

|

|

丒柪嵤揾憰 丂怓揾傝儗僀儎乕傪怴婯嶌惉偟丄拝怓偟偨僆僽僕僃僋僩傪抲偄偰偄偔丅侾偮偺僆僽僕僃僋僩偵怓偼侾偮偩偗丅忋柺柪嵤偼偳偭偪偑忋偱傕偄偄傫偩偗偳丄儀僞偺僟乕僋僌儕乕儞偺忋偵僟乕僋傾乕僗傪忔偣傞丅僟乕僋傾乕僗偺僆僽僕僃僋僩偼丄乽僷僗乿仺乽摑崌乿偱堦偮偵傑偲傔傞偲丄屻偺挷惍嶌嬈偑妝偵側傞偹丅嘚僆僽僕僃僋僩偺慄/揾傝偺曇廤僂傿儞僪僂傪奐偒丄嫬奅傪傢偢偐偵傏偐偡丅怓枴偼HSL乮怓憡丄嵤搙丄柧搙乯偺悢帤傪偄偠偔偭偰挷惍偡傞丅僇儔乕僠儍乕僩摍偺僒僀僩偐傜梸偟偄怓傪夋憸偲偟偰庢傝崬傒丄僗億僀僩僣乕儖偱庢傝崬傓乮傑偨偼16恑悢偺RGB抣傪捈愙擖椡乯偲偄偆庤傕偁傞偧丅仸丂夋憸偼丄奜宍仌僷僱儖儔僀儞丄儕儀僢僩丄僼傽僗僫偺儗僀儎乕傪乽儘僢僋偟偰昞帵乿偟偰偄傞丅

丒儅乕僉儞僌 丂儔僂儞僨儖偼丄墌/屖僣乕儖丅乽僆僽僕僃僋僩乿仺乽曄宍乿偱僒僀僘傪崌傢偣傞丅40僀儞僠側傜丄40亊25.4亐48偱21.17mm偩偐傜丄暆偲崅偝偵21.47mm傪擖椡丅媡偵丄幨恀傪僩儗乕僗偟偰僒僀僘傪應傞偙偲傕偱偒傞丅

丒儅僗僉儞僌 丂柪嵤偺昤夋僆僽僕僃僋僩偼丄巚偄偭偒傝偼傒弌偟偰傞丅傏偐偟偑擖偭偰側偄僆僽僕僃僋僩側傜丄奜宍僺僢僞儕偵偟偰傕偄偄偗偳乮僞乕儗僢僩傗旜椫乯丄傏偐偟偑偁傞偲嫬奅偵壓抧偑昞傟偰偟傑偆偐傜偩丅偙傟偼偦偺忋偵偼傒弌偟傪塀偡儗僀儎乕傪抲偔偙偲偱夝寛丅壓夋憸偺傛偆偵丄墿挿曽宍偐傜愒恾宍傪嵎暘偱愗傝敳偔偲丄偼傒弌偟傪塀偡僆僽僕僃僋僩乮墿怓乯偑偱偒傞丅傕偪傠傫丄嵟廔揑偵墿怓傪敀乮偁傞偄偼岲傒偺攚宨怓乯偵曄偊傞丅愒恾宍偼傾僂僩儔僀儞慄恾偺僆僽僕僃僋僩傪僐僺乕偟丄傾儞僥僫傗旜椫側偳傪摑崌偟偨傕偺丅

|

丂崱夞偙偙傑偱丅師夞偼岝偲塭偵傛傞3D昞尰丅

|