F8F-2 �x�A�L���b�g�i���m�O����1/72�j����L

2013.3.7���o

|

|

|

�@���łɁA����X�P�[���Ń��C���h�L���b�g�A�w���L���b�g�ƕ��ׂĂ݂悤�B���̒����̓��C���h�L���b�g�Ƃقړ����ŁA����ɍאg�B���͎��̑O�������E���m�ۂ��邽�߁A�G���W���J�E���ƃR�N�s�b�g�̈ʒu�W�́A�O�ҋ��ʂȂ̂�������B�}�ʂł̓x�A�̑O������p�x���傫�����A�嗃�}���p���ɂ��ĕ��ׂ�ƁA�قړ����p�x�ɂȂ�B����ɂ��Ă��A�w���L���b�g�̂ł������ƁB

|

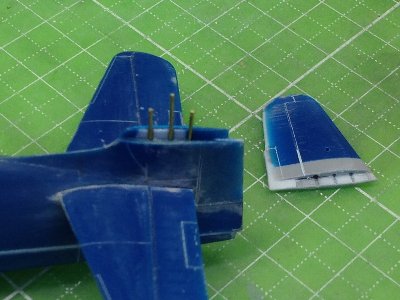

�������̓��m�A�{����肩���������B���ꂼ�O���}���L�̕@�B�Ȃ��A�L���m�s�p�[�c�͕����B�������炸�B |

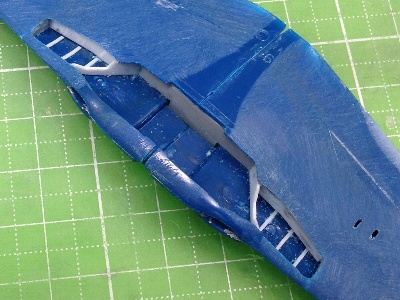

�����̍��E��̗��B�嗃�͏㉺2�p�[�c�A������1�p�[�c���B�����ʌ`�A�f�ʌ`�����m�B |

���̕��ʌ`��good�B |

���ʌ`�B�嗃�Ɛ������������ɒʂ��č��E���̂�ڒ�����B�B |

|

�@�ŁA�d���̋��B�̂��猾���Ă��邪�A-1�Ȃ̂�-2�Ȃ̂��悭�킩��Ȃ��B���������͂ǂ��������B�嗃��-2�܂���-1B���ˁB�J�E�����ʂ�-1�A�r�C�ǂ�-2�ɋ߂��B�L���m�s�͎茳�ɂȂ����A�f�ʌ`���C�}�C�`�Ńo�u���ɂȂ��ĂȂ��B�ׂ����`��`�F�b�N�͂�����܂��B |

-2�̐}�ʂɏd�˂Ă݂�B�S����OK�B |

|

�@���ɓ��̒f�ʐ}�B�{�@�̌`��c���A�͌^����ɂ́A�����炪���d�v�Ƃ����悤�B

���g��}��

�@�����Ă邪�A�{�}���g���Ė{�M���[�J�[���為�ЁI�I�������`��̃L�b�g���o���ė~�����ȁB�`���[�J�̃E���R�L�b�g�͂�������Ȃ��B����A���ʐ}�f�ڗ\��B

�@�L���m�s�y��ʒu���グ�邽�ߐԃ��C���Ő�A�N�T�r�`�ɉ�����0.5mm�قǍ���čĐڒ��B����œ��̏㕔�̔q���z�̌X�������Ȃ�B����ǂ͉������C���������̂ŁA�����Ő��āA�N�T�r�`�̃V�������ށB�ΐ��̓J�E���t���b�v�Ɣr�C�ǍH��̂��߂̐ؒf�B�����ɁA���E�ڒ��ʂɃV�������ĉ��f�����ɑ��点��ۂ̘c�݂����B���F�͎嗃����t�����邽�߁B���������͐��F�ʒu��2.5mm��������B |

�����e�F�̃��C���Őؒf�B�����o���o���B�c�݂Ȃ��Đڒ����邽�߂ɁA�Б��͐炸�Ɏc���A������K�C�h�ɏ��Ђ�g�ݏグ��B |

|

�@�i����NjL�j�嗃���ʐ}�ɁA�p�C���������P�b�g�E�����`���[�̐}��lj����č����ւ���B���ɂ����ʐ^�͂��߂Ȃ̂ŁA�`��E�傫�����͂��x��������B

|

���̑e���I���B��̏o����͂�����B�e�[�v�̒f�ʂƁA�O��f�ڂ̒f�ʐ}�≺�摜�Ƃ��r���ꂽ���B |

�J�E���Ɠ��̂͂��̂悤�Ȋ��ݍ��킹�ɂ��āA�؍펞�ɃY���Ȃ��悤�ɂ���B�J�E������̕���Ȓ���ƁA�v�����̐������ɒ��ӁB |

���@�͂������I�@���̔����Ȓf�ʌ`�̕ω���ǂނׂ��B |

�R�N�s�b�g�͎�߂ȃp�[�c�i���Ȃ݂ɃT�C�h�R���\�[���̓^�~��F-84G���j����荞�ށB |

|

|

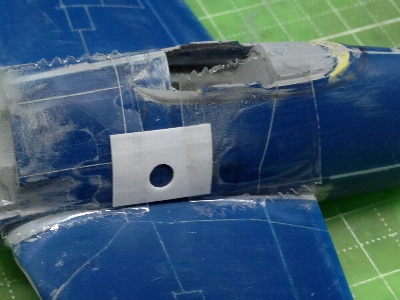

�������㔽�p�ƁA���x�m�ۂ̂��߁A���E�ʂ��̎包�����t����B |

��ފp�C���̂��߁A�ēx���S���Ő�i�包�͐�Ȃ��j�A�ؒf�ʂ�����čĐڒ��BNACA23000�̗��f�ʌ`�ɑe���B |

�r�ɂɋC�x�߂̃f�B�e�[����lj��B |

���̂ƍ��킹�Ă݂�B�C���e�C�N�t�߂̑��`�͂��ꂩ��B |

|

|

�Čf�B�l�I�ɂ͂��ꂪ�x�A�̋@��̑�\�C���[�W�B���`�ɂ����Ă͂��̈�ۂ�厖�ɂ������B�J�E���㑤������Ȃ̂��悭������B |

���̊p�x���ƃJ�E�����瓷�̂ɂ����Ă��Ȃ�ۂ݂�����B���摜�Ƃق�̏����p�x�ƌ������ς�邾���őS�R�������ۂɂȂ�B |

������A�J�E���t���b�v�t�߂̊ۂ݂�G���̒��肪��������B�����p�x���猩��F6F�Ƃ悭������ۂŁA����������B |

���̊p�x�͋M�d�B�n�C���C�g�̓�����ɒ��ځB�J�E����[���炬����ƍi����B���h�Ɠ��̂̎�荇�����C���A�L���m�s���Ȃǂ̏����M�d�B |

�f�ʌ`��̕ω����݂͂₷���ꖇ�B�^�~�f�ʂ̋@��A�p�ێl�p�̃J�E����[���o�āA���`�̖h�Εǂɕω�����B |

�߂���͊ۂ�������@����A�^�����猩��Ε@�͒����B�@�̉�������Ƀp�C���b�g�̖ڂ�����B |

�قڐ^�ォ��B���ʌ`�ł̓J�E����[�ł���قǕ����L�����ĂȂ��B�܂�߂��猩���Ƃ������A���C�����ۂ��c���Ō�����킯���B |

�J�E����[�f�ʂ�2��10���������Ă���̂�������i4��8�����j�B���h���ʑ��̌`��A�o�u���̃L���m�s�f�ʌ`�ɂ����ӁB |

���̊p�x����͓��ł������B�h�Εǂ��O���}�b�`�_�̓��̂悤�Ɋۂ��c���ł���悤�Ɍ�����B |

������A�h�ΕǑO��Ŗʂ��s�A���Ȃ悤�Ɍ�����B���������̌����A���̌�[���̒f�ʌ`��������B |

|

�@�ǂ�قǔ����Ȃ̂��A�����������������Ǝv���B��̊e�摜�́A�ʂ̋@��Ǝv����قnj݂��ɖ������Č�����B��������������A�J�E���㑤�̂Ԃ�ƁA2��10���̒���A�h�Εǂł̖ʕs�A���B�t��������A���̐}�ʂ͂��̔����ȃ��C���Ɩ������Ȃ��B������}�ʁi�Ƃ��ɒf�ʐ}�j�ǂ��蒉���ɗ��̉�����A���̔����ȋȖʂ��Č��ł���n�Y�B

�@�܂��A�J�E���̏C���B�J�E�����畗�h�ւ̌X�Ίp�x��傫�������e���ŁA�J�E�����ʂ���≺�������B�܁A�ŏ����番�����Ă��Ė���������肾�������A�C�ɂȂ��Ă��ďC���B�p�l�����C���ʒu�Ő藣���A�V�������܂��čĐڒ��B����ɁA-2���瓱�����ꂽ�J�E�����ʂ̃G�A�E�A�E�g���b�g���H��B������J�E����藣���čĐڒ����A���Ƃ͍���Ďd�グ��B���̕����͕��G�ȋȖʂ����Ă���A�����猩���Ƃ��A���̒��S����ɂ����ẮA�O���̃p�l�����C�����璼����Ɍ��̔r�o���Ɏ��邪�i���}�Ԑ��j�A�A�E�g���b�g�̗����[�ł͑O��̃p�l�����C���̒����t�߂ɋ��ȓ_������A�������牺�����Ă����i�����j�B |

�J�E���ɒlj��H��B�����āA���̉������H��B�嗃�ƌ��Ԃ������̂ŁA�v���o���Ŗ��߂�B |

|

|

�r���e�����e�L�g�[�H��B�S�����m�łȂ��̂ŁA�Q�l�ɂ��Ȃ��悤�ɁB���̕����͂ǂ����悭���u���v�Ȃ����A�ÐF�œh���Ă悭���u���v�Ȃ��B |

|

|

�@�Ȃ��̂ŁA�܂��u�G�v�̎��B |

�r���e���̓h�����s���B�Ƃ肠�����l�C�r�[�œh���Ă����B |

|

|

�ؕЂɐ}�ʂ̃R�s�[��\���āA���ʌ`�����߁A���ɕ��ʌ`�A�f�ʌ`�ƍ���Ă����B |

�T�ˏo���オ��B�m�M�X�Ő��@�`�F�b�N�B�L���m�s���ɂ����铷�̑S�́i���́{�L���m�s�j�̍������v�`�F�b�N�|�C���g�B |

�����āA�S�̃o�����X�B�`�F�b�N�ӏ��̐��@�������Ă�̂ɃC���[�W������Ȃ���A����������Ă���̂��B |

�����Ȋp�x����`�F�b�N�B |

|

�@���̂��ƁA�A�N�����̌��ݕ������S�̂����A��������Ζ،^�o���オ��B�ו��͍i��Ȃ���l�߂Ă����B���h�ƃL���m�s�̐ڍ����ɂ��тꂪ����A��肭�i��邩�S�z�B�ꔭ�Ŗ����Ȃ�A�O��ɕ������či�邩�B

�@�嗃������ނ��Ă���~�X�ɋC�t���B�������悤���Ǝv�������A�J�E���Ǝ嗃�̎�荇���̃X�W�{���ɔj�]��������̂ŁA��蒼�����Ƃɂ���B�嗃���˂���Ɗ���ƊȒP�ɊO��āA�������������B��1mm�O�i�����Đڒ��B����̌��Ԃ̓v���o���Ŗ��߂�B�O���̃t�B���b�g�́A�v���o���א��\���č��B���̑��A�X�W�{���̑��������X�B�ڂɌ�����i�����Ȃ��A�������邢��Ƃ������B |

|

|

|

�@�x�A�L���b�g�����ڂ��Ă���P&W R-2800 �_�u�����X�v�EC�V���[�Y�́AB�V���[�Y�i��풆�����g�p���ꂽ�^�C�v�j�ł͒����������V�����_�[��b���ɕύX���A���̂��ߍ��u�[�X�g�����\�ƂȂ��ďo�͂����サ���B���ڋ@���F4U-4�ȍ~�AP-47M�AN�^�ȂǁBP-47�ɓ��ڂ��ꂽ�^�C�v�͂Ȃ��2,800�n�͂Ƃ��B�x�A�L���b�g�́A-1��R-2800-34W�i1�i2���H 2,100hp�AW�͐����˂�\���j�A-2��-30W�i���i�ϑ� 2,250hp�j�𓋍ڂ����B�ȏ�E�B�L������̎���B �@C�V���[�Y�A�͌^�I�ɂ̓M�A�n�E�W���O�̌`�傫�ȕύX�_�ł���B1/72�X�P�[���ł͂܂Ƃ��ȃL�b�g���Ȃ��A�^�~��P-47�����肩��i���`���b�e�������悤���Ǝv���Ă��Ƃ���A�N�C�b�N�u�[�X�g��F7F�p�����i����1�̓R���Z�A-5�ł���邩�H�j�B�o���͔��ɂ悢�B�������������ł����ƃ��x��������Ȃ��Ȃ��Ǝv���A���v���O�R�[�h�Ȃǒlj����Ă��܂��B�v���y�����̌��͊J���ĂȂ��̂ŁA�����Ō@��B���𐂒��ɂ��邽�߁A�㑤���玲��葾���a�̃o�C�X�Ō}���ɍs���A��[�Ɏ��Ɠ����a�̌����J�����v���o����ڒ�����B |

���A�^�~��P-47��B�V���[�Y�B�E�A�N�C�b�N�u�[�X�g��C�V���[�Y�B |

�lj��H��BC�V���[�Y�ł̓v���O�R�[�h�̎�������Ă���A���ӂ��K�v�B�J���V���t�g�͉��������i�[�B�R�[�h��0.3mm���n���_�B |

|

�@�x�A�L���b�g���A������1�i�G���W���𓋍ڂ��Ă���̂́A���R������̂��H�@�m���ɃG���N�V�����E�}�j���A�������Ă��C���^�[�N�[���[�͌�������Ȃ��B�@

|

�e���v���[�g����B�Y���Ȃ��悤�ɃZ���e�[�v�ŌŒ�B��m�b�����A2�A�ɂ��Ƃ��Έʒu�������ȒP�������ȁB |

�e�[�p�[�����n�b�`���e���v���[�g���삪�����ăL���C�B�嗃�t�B���b�g�̓G�|�p�e�B |

|

|

�G�b�`���O�\�[�Ő[��0.5mm�̍a���B�a��������܂ō��Ώo���オ��Ƃ����킯�B���̎ʐ^�A�Ȃ��������B |

���h���ʃK���X�͂���ȋȖʂł���i�{���Q�Ɓj�B����͎��@�ʐ^�̃n�C���C�g��ǂ��Ă����ƕ�����B |

|

|

�i���ăy�[�p�[�ł����Ɛ��`�B�C���[�W�����ނ��ߑ��g�����M�ŕ`���B�S�̌`�̕��͋C�͗ǍD�B���h�O���̍��킹���C�}�C�`�B |

�����ƃo�u���`�ɂȂ��Ă�B���ʐ}�Ƃ̈�ۂ��s�b�^�����B |

|

|

�G���W����h���B�ꕔ�̔z�F�̓t�B�N�V�����B�ǂ����J�E���ɑg�ݍ��ނƂ悭�����Ȃ��B |

|

�@-1�̃v���O�R�[�h�̔z���́AB�V���[�Y�Ɠ��l�̂悤���B���l�т��Ē����B

���g��}�� |

|

�@ �@�L���m�s�͖،^�̔��C���Ɍ��\��Ԏ��A�،^�C�����q�[�g�v���X��4�A5��J��Ԃ��B����Ă邤���`���������āA���������č���ĐU��q�^���B�w�^�����ȁB�܂��`��͕s�\�������A���̂Ƃ̍��킹�͋��e�͈͂ƂȂ�A���̕ӂőË�����B |

�����ƃy�[�p�[�������ăX�W�{���B |

�u�Ԃ̐ڒ��������쒆�Ƀ|�����Ɛ܂��B�L�b�g�̃v���͌ł������낢�B���x�͐^�J�������čĐڒ��B |

|

�@�R�N�s�b�g�̓h�F���悭������Ȃ��B�v��A�R���\�[���A���[���o�[���܂ރL���m�s����͍��ŊԈႢ�Ȃ����낤�B����ȊO�̏��A���Ǔ��̓C���e���A�O���[�����ȁi�O���}�����ƃu�����Y�O���[�����j�B�h�e�ƃV�[�g���s���B�����ɂ�����Č�����B |

�Ƃ肠�������̂悤�ȓh�蕪���ɂ��Ă݂�B�^�U�̂قǂ͕s���B |

�v����v���o���H�B�A�b�v�Ō�����قǂ̂��̂łȂ��B�c��̓V�[�g�x���g�ƃK���T�C�g�B�����͂�����悭������Ȃ��B |

|

�@�����ƂŁA�R�N�s�b�g�������I��点��B�V�[�g�x���g�̓t�@�C�����[���h�Ŗ��Ȃ��B���c���̓R���\�[�����p�`����F-84�̗]��B�K���T�C�g���Y�܂����BF8F-1�͂����炭WW2�ĊC�퓬�@�Ɉ�ʓI��MK-8�Ǝv���A�w���L���b�g�Ɠ��l���t���N�^�[�K���X���O���ĕ��h�K���X�ɒ��ړ��e����B�K���T�C�g���̂́A�O���A�V�[���h�ɉB���悤�ɑ�������A�O����͂��܂茩���Ȃ��B �@-2���悭������Ȃ��B����-8�̌v��z�u�}�ɂ̓W���C����MK-18�̊G���`����A���@�L�^�ʐ^�ł��s�N������MK-18�Ɍ����Ȃ����Ȃ����̂�����B����A-2P��-2N�ɂȂ��MK-18�ł͂Ȃ��B������ɂ���m���ȂƂ���͕s���ŁA�܂��莝����1/72��MK-18���Ȃ����Ƃ�����AF8F-1�Ɠ������Ƃɂ��Ď莝���N�C�b�N�u�[�X�g�̃��W���p�[�c���g���B |

�V�[�g�͕���-8�ɂ�����Ȍ`��B�V�[�g�x���g�̓t�@�C�����[���h�B�u�ԂŌŒ�B |

�R�N�s�b�g�����I���B�v���R���\�[���ɂ��F�������B |

|

|

|

|

�@�Q�l�܂łɁA-2���f�ڂ���̂ŁA�Ⴂ������ׂĂ������������B�}�ʎ��̂͑O��f�ڂƕύX�Ȃ��B

|

|