ボーイング F/A-18F スーパーホーネット アカデミー 1/72 製作記

2021.12.17初出

|

|

アイテムの選択にはちょっと悩む。1/72でロービジは決まっている。一番似合っているのはF-14かなあ。でも作るの大変そう。F-16はドロデロの印象が薄い。F-15はいいんだけど、米軍で作りたい。プラッツの米型はまだ出てない。作るなら出てからがいい。となるとF/A-18。レガホもいいけど、やっぱスパホだな。電話かけられるし。(←お父さんそれは・・) ところで、一部ではこの塗装を「リアル志向」というらしいが、私はこの呼び名に抵抗感がある。そうでない塗りは「リアルでない」みたいに聞こえるじゃないか。それはおかしい。そもそも、本当のリアルな機体はあんな風には汚れてない。これは実機の写真を見れば分かる。実物でそこまで汚いのはギリシャ空軍だけだ。だから「リアル」とは違うと思うな。いや、リアルじゃないとダメとか言ってるのではない。さてじゃあ何て呼ぶか。映えるから「映え塗り」でいいかな。 今回は、この塗装が主題なので、それ以外は極力手間をかけない。逆に手を入れちゃうと、勿体なくて映え塗りできなくなってしまう。失敗してなんぼ、の気持ちで大胆に塗りたい。本当はEA-6BとかA-10なんかもいいんだけど、これらは将来しっかり手を入れて作りたいからパスなのだよ。

shine = instagrammable, stain = weathering, Red = Academy, rice = US, machine = aircraft, body / torso = fuselage, pla van / plastic van = plastic plate (Tamiya PlaBan), runner = sprue, moment, instant = CA glue, suff = surfacer, mast / must = masking tape, weather mass = Tamiya Weathering Master, sweet = not crisp, ant = possible / existing /presence, etc.

ハセ アカ また、標準でカルトグラフのデカールが付いてくる。ただし、別売りデカールのような薄いものではなく、造形村ファントムと同じちょい厚めのやつ。残念なところは、機首の断面形が不正確で、イメージいまいち。機首下半分の断面形がハセと違う(アカの方が太い)が、どっちが正解か私には不明。キャノピは、形はいいが、窓枠の凸モールドがやや甘く、風防と一体なのでオープンにできず(ハセは別パーツ)、レンズ状の歪みがハセより強い。 上記以外は甲乙つけがたい。側面形や平面形はほとんど同じ。翼型、翼厚も同様。足回りやノズルなどの小物はどっちもどっち。お手軽に今風のモデルを作るならアカ。じっくり手を入れて、より完成度の高い作品を目指すならハセベースかな。なぜなら、背中の断面はちょっと削ってやれば簡単に修正できるが、一方で機首断面形は、凸モールドが邪魔になって、完全な修正は困難。キャノピ塗装もスッキリ決まるし。殿様モデリングなら、ハセにアカのコクピット、インテイクダクト、主脚庫を移植だね。 てなわけで、アカを作るのだ。素組みで。 |

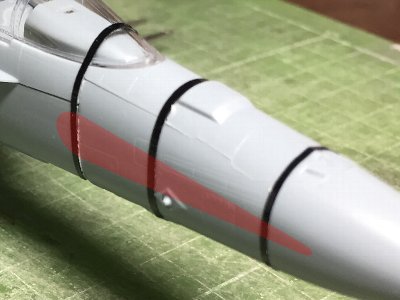

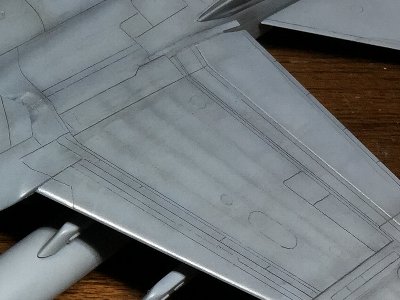

アカの背中。アカはブロックIIで、チムニーダクトが標準装備。 |

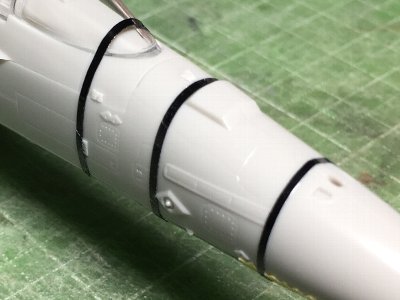

ハセの背中。黒テープはアカと同じ場所。ちょっと丸めてやると印象良くなるだろう。裏打ちは、しといた方が安心。 |

アカの機首。薄赤部分に平面が入っちゃってるんだよね。修正も菱形の凸ディテールが邪魔。 |

ハセの機首。普通の飛行機らしく丸い。実機も丸い。 |

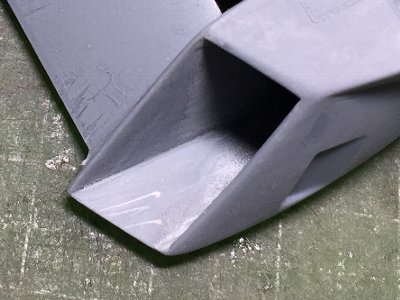

アカのインテイク。ダクトのパーツ化はありがたいが、リップが厚い。脚庫の奥行きを再現。 |

ハセのインテイク。リップは薄い。後方のアウトレットもエッジがシャープ。脚庫が一体抜き。 |

|

組み立ても進んでいるが、長くなったので今回ここまで。

|

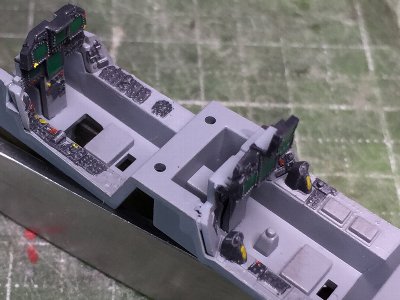

コクピットは素組み。計器類を塗り分け、緑のデカールを貼る。 |

シートもキットパーツ。ディテールはそれほどでもない。鉛板でベルトを再現するのみ。 |

スタビレータは後付けする。内側に受けの台を作る。上側にも同じものを作る。 |

ダクトとレーダーブロッカーはこのとおり。リップは厚い。 |

ダクトを塗装、接着した後にリップを薄く削る。 |

つうことで十の字。主翼のヒケにはポリパテ。 |

|

ここで、スジボリ再生のテクを発見。ケガキ針のフリーハンドでスジボリをなぞると脱線しがち。そこで、針を20°くらいに寝かせて針先を押しつける(あるいは切る)感覚でなぞる。力は入れない。次に少し立たせ(30°くらい)再度なぞる。徐々に立てていきながら同じ作業を繰り返す。最後は針が立って普通に彫る感覚。 いやあ、40年近くヒコーキプラモ作ってて、このやり方には気が付かなかったなあ。ま、このやり方でも気を抜くと脱線しちゃうんだけど、そこはサフで埋めればよし。主翼なんかは、ガイドを当てて一気に彫った方が早い。最終的には、0.1mmラインチゼルで「しっかり」彫る。

|

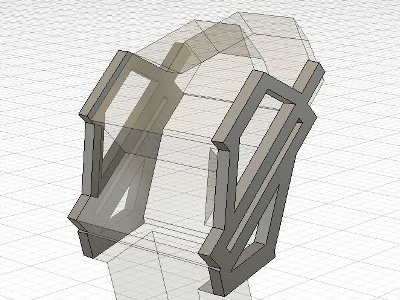

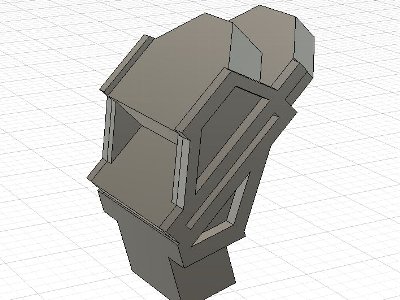

実機写真から、サイズと形状を起こす。ガラス部分を透明表示するとこんな具合。 |

実際には、この形で一発出力。2枚のガラスもムクで表現。枠だけ出力はキビシイかなあ。→後日追記、枠だけでも出力可能。 |

塗装して取り付け。枠は黒の油性ペンで。ガラス部分にはクリアを塗る。ハセガワのホログラムフィニッシュを貼ってもいいかも。 |

シートを塗装。ベルトとクッションはダークグリーン+RLM75(両者は混合比が異なる)。赤い四角は切り出したデカール。 |

コクピットに取り付け。 |

別角度で。 |

ノズルも取り付ける。花弁状に重なったアイリス板に見えるように段差を彫る。 |

キャノピ接着。垂直尾翼も接着(画像ないけど)。 |

|

例により3Dファイルお持ち帰り。需要があるとも思ってないが、キットは2回りほどオーバースケール。実は上画像の状態ではHUDが風防につかえる。取り付け基部を少しカットして再接着。お持ち帰りファイルは基部を修正済み(閲覧画像はカット前の状態)。

で、本題のマスキング。窓枠のエッジが少々甘いのと、風防先端のカーブとクランクは手切りだと左右対称が難しいので、ロボでマスキングシートを切る。マステに形を写し取ってInkscapeでデータを作る。試し切りして微修正。3回ほど繰り返すと実用上十分な出来になる。少々合わないところは、シートの伸縮性を利用して強引に合わせる。別に商品ではないから、それでいいのだ。 作業中に突然ロボが言うことを聞かなくなり、印刷ボタン押してもウンともスンともいわない。再起動したりドライバ交換してもダメ。試しに古いデータを送ると今度はOK。つまり、ロボのせいではなく、Inkckapeのバグ。オブジェクトをコピペしたときにぼかし値に異常が生じ、ロボが認識しないのだ。画面上はぼかされてなく、書式編集ウインドウ(ストロークのスタイル)でもぼかし値は0なので、気づかない。位置合わせをするとズレるので、そのとき初めて分かる。修正方法は書式編集ウインドウで適当なぼかし値を入力してから0に戻す。そういや、前にもあったな。たまにこの症状が出るみたい。ご参考まで。 |

マステを貼って、ペンで窓枠をなぞる。画像を取り込んでトレースすると、カットデータの出来上がり。 |

風防は1枚で。矢印部分に小さいクランクがある。ついでなんで、キャノピ部分もシートを作る。 |

貼り付け終了。キャノピ部分は左右2分割で、さらに中央部分はシートの余りを適当に切ってマスク。 |

捨てサフ(黒)を極薄に吹き、そこで現れるスジボリのミスなどを溶きパテで修正する。 |

翌日、サンディング。これで塗装準備終了。スジボリに入り込んだ削りカスは、洗剤水少々をつけた歯ブラシで念入りに掃除する。 |

今度は塗装の下地としての黒サフを吹く。今回、黒立ち上げなのだ。 |

|

|

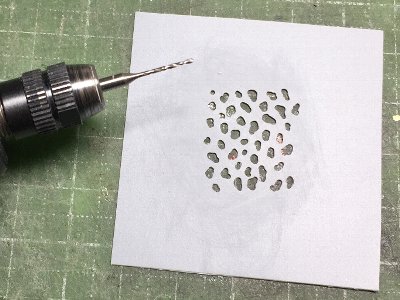

0.3mmプラバンにルーターのドリル(0.7mm)でプチプチと。穴を開けて、ドリルの側面で広げる。案外簡単。 |

テンプレートをモデルに当てては、白を吹いていく。重複部分はあまり気にしなくても大丈夫。尾翼付け根付近が厄介(後述)。 |

|

慣れてくると、テンプレートとモデルの間隔とか、吹き付ける濃さなどのコツが分かってくる。濃淡ムラが出てしまうが、あとで黒サフ(あるいは白)を上吹きすればよし。ついでに動翼の境などに黒サフを吹いておく。 垂直尾翼付け根付近とか、主翼付け根の下面とかが厄介。テンプレートは、吹きこぼれ防止のため、周囲に一定の「枠」が必要。この枠が邪魔で隅部にパターンがうまく当たらない。対策は、テンプレートを折り曲げる。実際はパターンの際で切ってマステでつなぐ。これでコーナーも普通の平面も両方OKだ。エッチングだとこうはいかんぞ。 一通り吹き終わると、これまさにジンベエザメ。改めてモデルを眺めると、穴の大きさや密度が揃い過ぎてる感。もっと大小粗密のばらつきがあった方がいいだろう。ま、今後の課題つうことで。この上に本チャンの塗装をしていくわけだが、この程度の白黒コントラストで仕上がりがどうなっていくのか、全く未知数。楽しみ。ちなみに下面は、比較のためもうちょいコントラスト強め。

ここはC308に白を混ぜるつもりが、面倒くさくなってそのまま塗っちゃう。次に、本来の上面色C307で上下境を塗り分ける。この2色は、明度差が小さいので、フリーハンドだと境界がハッキリしない。307に黒、308に白を混ぜて明度差を強調しつつ、最後は型紙を使って塗り分ける。さらにその流れで上面にも307を薄く吹く。 |

C308で上下面を塗ったところ。上面は黒が透けていて本来の308の発色ではない。 |

下地のジンベエザメがまだ見えている。 |

上面をC307で上塗り。ほとんど上画像と変わらんな。 |

307吹いたら、ジンベエザメは微かに感じるくらい。でも、全て消えたわけではない。 |

|

この、ジンベエザメ立ち上げ塗装法、手間かけて斑点を描いたものの、最終的にほとんど消えて、ちょっとビミョーかも。それでも、細かい明暗が単一な色面に表情を与えてくれ、全く無意味とまではいえない。それと、今回のようなグレイ系迷彩ではよいが、色味のある迷彩だと黒立ち上げは発色が悪くなるというデメリットがあるかな。 備忘メモ。斑点が薄いと上塗りで消えてしまうから、ある程度白黒ハッキリつけた方がよい。テンプレートを使わなくとも、暗色上に直に迷彩色をムラムラに吹いても、同じような効果は得られる。その場合、ノズルを細く絞って、「の」の字を連続して書くように塗っていく。 ここまで塗って、全然「映え」てない。濃淡のメリハリをもっとつけよう。パネルライン沿いに、ダークグレイ細吹きのシェーディング。次に、黒の水溶きウェザマスでウォッシング。これは拭き残し気味に。さらに主尾翼のリベットライン沿いは、乾いたウェザマス黒を筆につけて擦りつける。 |

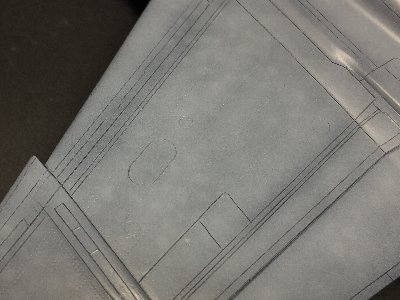

まず、パネルライン沿いにシェーディングしたところ。。 |

下面も同様にシェーディング。上面より濃いめに。タンク、パイロンは仮止め。 |

ウェザマスのウオッシュ&擦りつけ終了。だいぶメリハリついてきた。 |

左のクローズアップ。いつもの自分なら、やり過ぎて反省なんだけど、今回は別。 |

|

|

まず、308を細吹き。細くないけど。相変わらずエアブラシの細吹きが下手だな。 |

面相筆でマスキングゾルを塗布。 |

307+黒の細吹き。 |

ゾルを剥がすと・・・あれえ、何か違うぞ。ちょっと騙された感。 |

|

なんか自分のイメージとも、掲載作品の仕上がりとも違うぞ。明色部分が太すぎるな。マスキングゾルをもっと細く塗るべきか。うーん、どうしよう・・・やっぱ、やり直しかな。 つうことで、307+黒で明色の両サイドから攻めて、明色の幅を狭める。というより、ほとんど明色を消す。この状態は暗色部分が目立ちすぎ。そこで生の307で暗色部分を攻めてトーンを落とす。続いて今度は308を面相筆でパネルライン沿いに塗っていく。ゾル方式は剥がすまで仕上がり具合が見えず、その結果「あれ、違うぞお」なわけだが、直塗りだと結果がすぐ分かってよい。 |

途中省略して、やり直し終了。実物はもっとメリハリあるんだけど、画像にするとなぜか大人しめ。 |

機首下側の下面色部分は、基本的にゾルマスキング方式のまま。 |

|

これにて模型納め。次に、下面とタンク、パイロン関係をもうちょっと汚したら、デカールに進む。 |