P-51A �}�X�^���O�i�A�L�����C�g�~�j�`���A 1/48�j����L ���̂P

2016.7.4���o

|

|

|

|

�@�Ƃ���ŁAP-51�̐����}�ʂɕ`�������}�́A���Ƃ��O���}���Ȃǂɔ�ׂāA�S�ʓI�ɐ��x���Ⴂ�B�O���}���@�ł͐��}�����̂܂܃g���[�X���Ďg���邪�A���@�̏ꍇ�u�T�O�}�v�Ƃ����̂ɋ߂��A����}���g���[�X���Đ}�ʂɋN���Ă��A���ꂪ�ʂ̐}�ʂƐ������Ȃ��P�[�X�����X����B����ɂ��̐}�ʂɏd�v�Ȑ��@���L������ĂȂ����Ƃ������A�Ⴆ�A�@�e�A�N�Z�X�p�l���͑O�㒷�͋L������Ă��邪���̐��@���Ȃ��B���͌������킹�Ƃ������Ƃ��H�H�@���́u�Â��v�����́A�����m�[�X�A�����J���Ђ�B-25�̃}�j���A������ɐ}�ʂ��쐬�����Ƃ��ɂ��������A���Ђ̌X����������Ȃ��B���ƃO���}���ƒ����m�[�X�A�����J���A���}�H�̃��x����������̂��ȁB

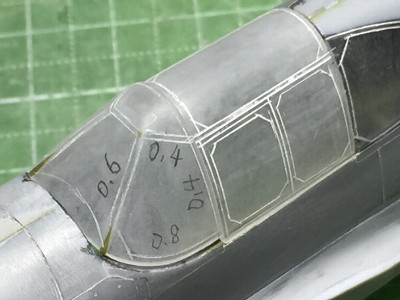

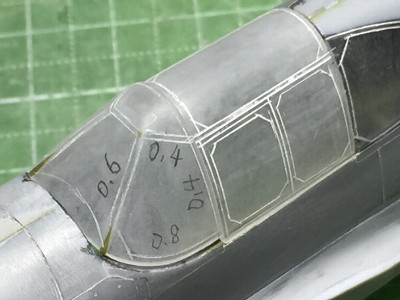

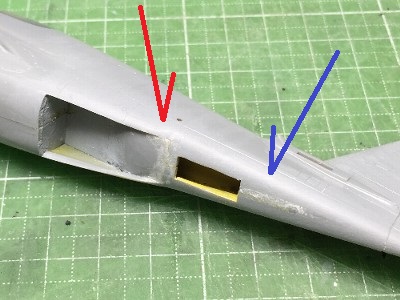

�@�A�L���̃L�b�g�ŋC�ɂȂ�ӏ��͋@��ƕ��h�B�ł����̓���Ė͌^�́u��v������˂��B�@��͂܂��G���W���J�E���̑��ʂ̕������Ȃ��̂��ڗ��B����ƁA�嗃��t�ʒu����������B�^�ȍ~�Ɣ�ׂ����̕��̈������܂芴������Ȃ��B�Ƃ͂����嗃���̓��̍����͐������A���̌����͐�ׂ�ȋ@��B�X�s�i�����U��ŁA���ăJ�E������ׂ�B �@���h�́A���ʌ`���t���[���̒f�ʌ`�͐��������̂́A���ʃK���X���̌X���ɂ��A���̉e���ŏ���̏����ɕ����������Ă��܂��Ă���B�܂������̋��^�̌`�������A���ʗ��T�C�h�̋��Ȑ������g�̊O�ɂ͂ݏo�Ă���B���^���i�؍��炵���j���悭�������ĂȂ�������ȁB�������̎G�����ł��C�t�����A����p�[�c���������茩�ċC�t��������B���̐l�͂ǂ����Ă�낤�ƃl�b�g�Œ��ׂ�ƁA�݂Ȑ��ʂ���ʐ^�B���ĂȂ��Č�߂���B�����A�����������Ƃ��B �@���Ƃ͐��������������B���̓}�j���A���ɂ͐������������̐��l��2��ނ����āA�L�b�g�͂�������Ⴂ�������̂Ǝv����B�e�^�ʂ��č������ω����Ȃ����Ƃ́A���@�ʐ^���g���[�X���Ă݂�Ίm�F�ł���B �@�ŁA�ȏ��}�ʂɂ��Ă݂�B�Ԃ̃L�b�g�̃��C���́A���@�Ƃ̈Ⴂ���C���[�W�I�ɕ\�������̂ł���B�p�l�����C��������Ă�Ƃ��낪���邪�A����͐}�����Ă��Ȃ��B�Ԃ̐}�A�P�̂Ō���ƁA�@��C���[�W�͈�a���Ȃ����ǁA�d�˂�Ɛ��@�I�ɂ͂��Ȃ�Ⴄ�B�X�s�i�`�J�E���̍����s�����C���e�C�N�̍����ŕ���Ă���̂ŁA�V���G�b�g�ł͍����o�Ȃ��̂��B�t�ɁA���h�͐ԒP�̂ƐP�̂Ŕ�ׂ�ƒ����̃C���[�W�����Ȃ�Ⴄ�ˁB

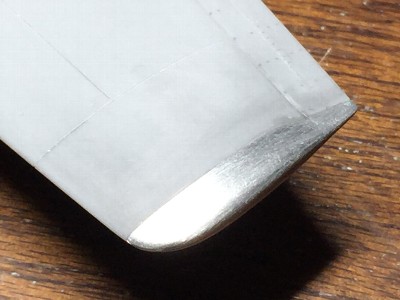

�@�C����蒼���ăA���~�ލ��o���Ƀg���C�B�n���Y��2�~2cm�̉~���u���b�N���Ă��āA���S�Ɍ���������2mm�̐^�J�_���������݁A�n���h���[�^�ʼnB�ȑO���ƂŃA���~�_��������͑S�R��ꂸ�ɒ��߂����ǁA���[�^�g���čr�ڂ̋����X���Ă�ƁA�ӊO�ɂ����\���Ă����B���J�b�^�`�B�ʂō����A���X���̒[�̐����������n���̂悤�Ɏg���ƍ�ƌ������悢�B �@�A����Ƃ���ƃA���~�����[�^�[���Ώ��������Ȃ��炢���M���A���Ⴢ�Ă��邩��A�K�X�x�e�B2���Ԃ��炢�i������ƁA��̃X�s�i�̌`�ɂȂ�B�Ȃ��A�������J����̂����Ƃł͑�ρB�n���h���[�^��1mm�h���������t���A������x����Ă���A�Ō�Ɏ��Ƃ�2.0mm�ɍ��킹��B |

�L�b�g�̋@��ɍ��킹�Ă݂�B�L�b�g�̓I���W�i����ԁB�C���e�C�N�̐�[�p�[�c�͂��Ă��Ȃ��B |

�߂���B�J�E���̊O�`�ɂ����ځB |

|

�@���͍�ƊJ�n���_�́A�L�b�g�̃X�s�i�����U�肾�ƒm��O�ŁA�T�C�Y�͈����ɃL�b�g�ɍ��킹��B���̌�}�ʂƔ�ׂăT�C�Y�Ⴂ�Ɉ��R�B�K���A1ACG�@�̃X�s�i�㔼�͖��ʓh������Ă�̂ŁA���̕��������W���̃u���b�N�iD�A�b�v�p�[�c�̓����j�ɒu�������ăT�C�Y�����킹��B |

��������[�^�Ŏ��ƒ[�ʂ̐������o���ďu�ԂŐڒ��B |

�ȏ㍇�v3���Ԃقǂł���Ȃ�̌`�ɂȂ��Ă����B�d���H��̈З͂͂������ȁB |

|

|

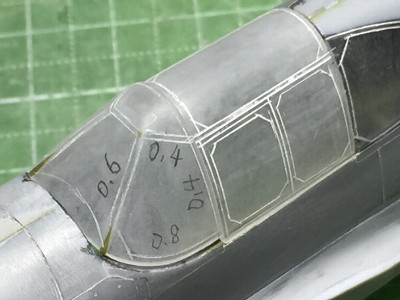

�v�����g�A�E�g�̒f��B�AD��蔲���A0.5mm�v���o���ɓ\���āA���m�Ȍ`��̃o���N�w�b�h���o���B |

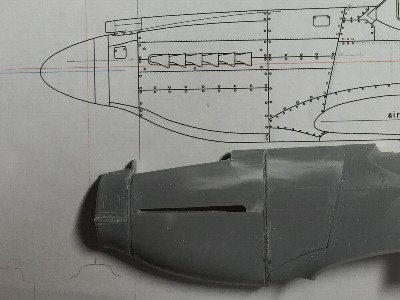

�蔲���������L�b�g�̋@��ɍ��킹�Ă݂�ƁA�f�ʂ̊ۂ����悭�킩��B�㕔�G�A�C���e�C�N�́A�C���Ɏז��������U�藣���B |

�L�b�g�̋@��p�[�c�������ʒu�Őؒf���A�������`�ɋȂ��Ȃ���v���o���ɐڒ��B���ʌ`���v�����g�A�E�g�ɏd�˂Ȃ���`�F�b�N����B |

�����͂���ȋ�B�o���N�w�b�h�͕\�܂œ˂������Ă���B�L�b�g�p�[�c�͋Ȃ������߂ɔ����Ȃ��Ă���B |

�o���N�w�b�h�ɍ��킹�ĊO�������A�������`��Ɏd�グ�Ă����B�X�s�i�ƃC���e�C�N�����荇�킹���āA�C���[�W���`�F�b�N�B |

�Ȃ����v���̖߂�h�~�ɗ����ɂ��v���o������������ڒ��B�؍펞�ɍ��E���̂�����Ȃ��悤�A�����i�[�Ɛ^�J���Ŋ��ݍ��킹�����t���B |

|

�����܂ŏo������A���Ƃ͎ʐ^�����Ȃ���J�E���O�`�𐮂��Ă����B�蔲�����v�����g�A�E�g�̓Q�[�W�Ƃ��Ă�����B���₠�A�}�ʂ�����Ƃ����˂��B�L�b�g�̃C���e�C�N�̓^�b�p�����������łȂ��A�f�ʌ`������܂����B�f�ʐ}���Q�Ƃ��ꂽ���B���@�͂����ƒ����ƌ��̒f�ʂ��ۂ��̂��B�������Q�[�W��蔲���Ċm�F���Ȃ������Ă����B

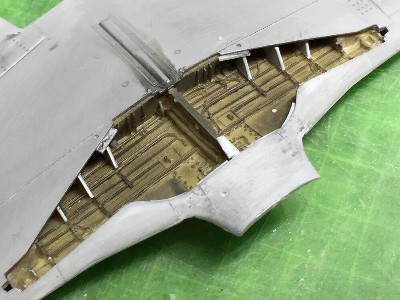

�@�R�N�s�b�g���̑��`�ɂ́A�茳�ɂ���A�C���X��B�^�p���W���p�[�c�����p����BP-51A�̃R�N�s�b�g�̏ڍׂ͎莝�������ł��̂��̂���̎ʐ^���Ȃ����A���������Ȃǂ��炵��A-36�ƂقƂ�Ǔ������ƍl���Ă悢���낤�B�茳��P-51�AA-36�A�}�X�^���OI�iRAF����P-51�j�̎ʐ^����ސ�����AP-51B�Ƃ��債�ĕς��Ȃ��B�_�f���M�����[�^���ǂ��ɂ��邩�s���ŁA���W���p�[�c����藎�Ƃ��B�����x���\�̒Ⴂ�A���\���^�͎_�f���K�v�Ȃ������̂��B |

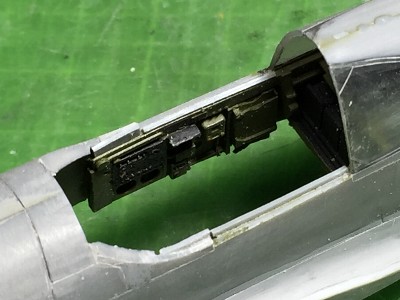

�L�b�g�̃R�N�s�b�g���ʋ@��ރp�[�c�B����قLj����Ȃ��A���Ƃ��Ă͂���ŏ\���B |

������̓A�C���X�̃��W���B���ꂼ��̑��`�͑f���炵�����A���݂��C�ɂȂ�Ƃ���B |

���̂ɐڒ��B���̂܂܂��Ɖ����������Ȃ邩��A�t���[���̓L�b�g�p�[�c�B�@��ނ����W���ɒu��������B |

�h������B�g�p�F�̊m�͂Ȃ����A�C���e���A�O���[���Ƃ��Ă����B�����l�p�̈ꕔ�̓x�^�f�J�[����o���B�A�b�v���ƒ��ӏ������c���C�Ȃ��B |

���Ȃƌ���h�e���t���[���̓A�C���X���W���B���i�Ƃ������A���\���^�͎嗃��ʁj�̓L�b�g�B |

���Q���L�b�g�̖����@�B�E�̓��W����B�^�p�B |

|

�@�R�N�s�b�g�����h���̓u�����Y�O���[�������B�܂��A���Nj@��ށA���ӏ������l�p�A�X�C�b�`�����o�[�̐F���Ȃǂ��Ȃ�t�B�N�V���������Ă�̂ŗv���ӁB �@�����@�̏ڍׂ��s���B�L�b�g�̍��v5�̏�������Ȃ閳���V�X�e���i�C���X�g���X�R�h������{�ɂ���j�̓A���\���^�ł������̂悤�ŁA1ACG�@�͌��������傫�Ȗ����@�̔���������B�������AB�`D�Ŏg��ꂽ���̂Ƃ͈قȂ�悤�Ő��̕s���B�茳���������Ă��悭�킩��Ȃ��B�܂��ARAF�g�p�@�͕ČR�Ƃ͈قȂ閳���@�𓋍ڂ��Ă���B�}�j���A���̃C���X�g�͎ʐ^�ƂȂ����������A���̂����肩�Ȃ蕡�G����B

|

�T�C�Y�̍���Ȃ��O�����u�ǂ◃���u����苎��B���ʃp�[�c������ό`�Ŕ����Ă��āA�J�[�{���t�@�C�o�̕⋭����ڒ��B |

�Ƃɂ����e�����ɍ���ĉ��Ƃ����߂�B�r�ɑO���̊u�ǂ��v���o���ŁB |

�㔽�p�i�������5%�A���ʂ���6.2߁j�A�˂��艺���i�t����1.05߁A���[-0.85߁j�A�O���o���W�̐��ꉺ����ɒ��ӂ��ď�ʃp�[�c��ڒ��B |

�悭�l������A�ԗփJ�o�[�������肾����A�����܂ŃL�b�`�����킹��K�v���Ȃ������ȁB |

|

�@�꒚�オ��Ǝv������A���̂ƍ��킹��Ɨ��[��t�p���Ⴄ���B�w�^����B�ڒ��ʂ����čĐڒ��ȂǃR�e�R�e�ƁB�ŁA�㉺�\�荇�킹����A�O���o���W�ɍאS�̒��ӂ��Č`������o���B���̕����͑O�ɓ˂��o�Ă���̂ł͂Ȃ��A�O�����ɓ˂��o�Ă��邩��A�����猩�グ��ƃo���W�������悤�Ɍ����A�嗃�O�����C���͑O���猩��Ɓu�w�v�̎��ɐ܂�Ȃ���B��ʂ̃J�[�u�͂��̂܂܃o���W�ɐ��ꉺ�����Ă��������B

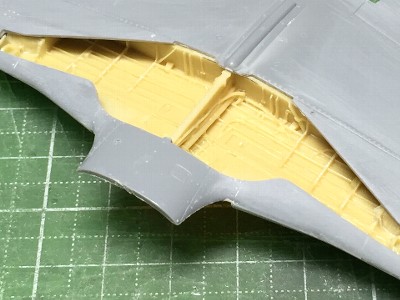

�@�����@�̏ڍׂ��s�������nj�t���͖����B���̕s���̂܂܂ł����グ�B�A�C���X�̃��W���p�[�c�����b�N�ɍڂ��A�L�b�g�̖����@�p�[�c��ډB�����䂪���ɂ��Ď��t����B�������A���̍��E��ڒ��B�q�P�����ŏu�Ԃ��g���B�ł����Ď嗃�ƍ��킹�Ă݂�ƁA�@��Ǝ嗃���ʂ̂Ȃ��肪�C���[�W�ƈႤ�B���̈������܂芴���Ȃ��̂��B���ꂦ�A�`�F�b�N�����͂��Ȃ��ǂȂ��B�^���͂���������ƁA�嗃��t�ʒu���Ⴂ�̂�������Ȃ����A������Ȃ̂ŁA�@�邱�ƂőΏ��B |

���̓����ɂ��ꂱ��H��B�v���y�����̎�2mm�̌����������v���o��2���B�o���N�w�b�h�ɗn�܌n�Őڒ����Ă��邱�Ƃł������蒆�S�o���B |

�㕔���̒ꂪ�^������B���p��������Ċۂ߂�i���j�B���W�G�[�^�o���̗l�q���Ⴄ�̂Ŏʐ^�����č�荞�ށi�Ԗ��j�B |

�@�ʂ�c��܂���B�v���o���Əu�ԁ{�v�������č��B |

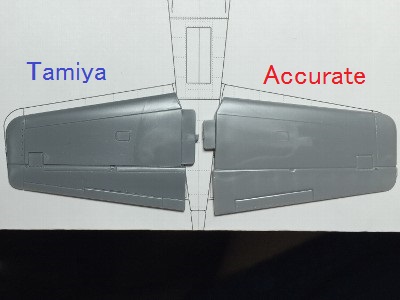

�@��`�嗃�̃��C�����m�F�B�������@�����s�Ɉ꒼���ɂȂ�̂��A���\���n�̊O�`�̃L���i�}�ʎQ�Ɓj�B������r���͕���̂��B |

�嗃�H��̂܂����Ńt�B���b�g���ɂ��i�������ԁB�v���o���œy�������ăv�����{�u�Ԃ߂�B |

�ǂ��ɂ��A���\�̎��B�嗃�͂܂��ڒ����Ȃ��B����������2mm�قǐ�l�߂�B |

|

�@�o���オ��͕\�ʂ��S�ăL�b�g�̃v���n�Ƃ����̂��ڕW�Ȃ̂ɁA���ʂ̓v���o�����v�����{�u�Ԃ��ŃR�e�R�e�B�w�^����B���͕��h�q�[�g�v���X�B���C�̒����E�E�E

|

���ʑ��̕��A���e�̑��g�̃J�[�u�i�قƂ�ǐ^�������j�ɒ��ځB |

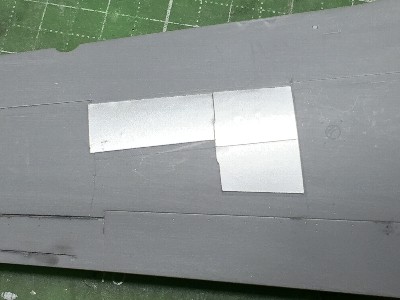

�L�b�g���h�ɐ��ʑ��̃}�X�L���O�V�[�g��\�����Ƃ���B�V�[�g�̂��Ȃ�O���ɑ��g�̃X�W�{��������B |

|

|

�P���Ȓ����ł��A���̈ʒu�𑵂��邽�߂ɃV�[�g��\��K�C�h�ɂ���B |

�@�e�A�N�Z�X�p�l�������̂Ƃ���B |

|

�@���ʐ}���C���B

|

���������u���v���o���Œlj��B���u�͗���ʂɐ��������������B�L�b�g��W���p�[�c�͒n�ʐ����B���Ƀv���o���̎����t����B |

��������Ǝԗփh�A��ڒ��B�L�b�g�p�[�c�͎���Ԃ��������\�ʂ̃J�[�u�͍����Ă���A�ŏ����̍�荇���ōςށB |

�ēx���̂ƍ��킹�Ă݂�ƁA�@��Ƃ̃��C���ɕs���B��͂�A�L�b�g�̎嗃��t�ʒu�͒Ⴂ�悤���B |

��t�����������0.5mm�قǗ��������グ��B�t�B���b�g���̒i�����ēx�v���o���Əu�ԁ{�v�����Ŗ��߂�B |

|

|

���^�~���A�E�A�L�����C�g�B�A�L���͑O����ފp�����������[�R�[�h���ߑ�B�^�~�����[�O���J�[�u���ɂ�����ƃx�^�[�B |

�ڍ����ɓ\�����v���o���i�����O���C�j�������邩�ȁH�@���u�͗�ɂ��C�����^�ōČ�����\��B |

|

|

�G���s�c�ň���������h�ڍ����C����1mm�����B |

���h�A�L���m�s��ڒ������ɎC�荇�킹�邽�߁A���Ƀv���o���א�̃K�C�h��ڒ�����B���ʑ��O���̃I�[�o�[�n���O�͐���B |

|

�@�i��������炢�B0.4mm�v���o���i�ŋ߂��ꂪ��ԁj��1/6�T�C�Y�ɐ�i�T��20�~20cm�ƂȂ�j�A�R��2���d�˂Ŏ����ăK�X�R�����ʼn��M�B�̘g������l�����邪�A�莝���̕����i��̔����ȃR���g���[�������₷���B�Η͍͂Ŏ����⋭�߁A���Ƃ̋�����10cm�ȉ��Ő����ɂ��邮��ĉ��M�B�M�����䖝���������k�Ƃ���Ō^�Ɋ����悤�ɔ킹��B���Ɉ����Ɣ����Ȃ���NG�B �@�o���オ��1.0mm���������z�����A�����ʂ�0.7mm���炢���ȁB��o���Đ��`���A���̂ɍ��킹��ƁA���ʕ��h���[�̕���0.5mm�����B�^�ɏu�ԁ{�P�~�E�b�h�̍��J�X���ďC���B���m��0.5mm���邽�߁A�v���o���̏��Ђ�ڒ����Ėڈ��ɂ���B���x�͂�����B |

�i���Đ�o���Ă����ƍ�����Ƃ���B���ʑ��ɐ^�������v���o���Ă邽�߁A�X�����Ċ��蔢�̋r�ɌŒ�B |

���̂ɏ悹�č�荇����B���ʑ��̃G�b�W�͐��@��Â��Ȃ�͎̂~�ނȂ��B�����F��h������ɏu�Ԃ�B |

|

|

���A�C���X�A���A�L���A�E�^�~�� |

�o���オ���ԁB���A�C���X�A�E�A�L���B�K���X�̊����̓A�L�����̂Ă��������A���m���ŃA�C���X���̗p���ȁB |

|

|

�_�u���������j������B�W���͂���Ă���(�ꕔ�E�����Ă邵�j�A���h�͌���B |

|

|

�ڒ����̃v����0.3mm�����B |

�A���~�ڒ��B����Ė����B |

|

|

�C���O�̃A�L�����[�B�������`��͐}�ʂ��Q�Ƃ��ꂽ���B |

�E����ʁB�v�����P�i���A�A���~�𐮌`�B |

���x�͉��ʑ��l�ɍH�삷��B��ɓ\������ʂ̃A���~�[����������B |

�A���~�ڒ��B |

�\�ʂ��c���C�`�ɐ��`�B#600�`#1000�y�[�p�[�Ŗ����A�d�グ�Ɍy�����v���X�ŎC���Ă݂�B�ŏI�d�オ��ɂ͂��傢����߂����B |

�A���~��ƊT�ˏI���E�E�E�Ǝv���������A�X�s�i�̌��J�����܂����ȁB |

|

|

���g�X�W�{���̂��߁A�e���v���[�g��\��B�����ő��ʑ����ӂ̃��C��������Ă���̂ɋC�Â��B�������C�Â���B�O�㒷�������傢�Ɖߑ�B |

���M�����́A�g�p�����_�u���j�̊Ԋu�B�����ʂ̏������܂����ȁB���ʑ����ӂ̃X�W�{���͓��̂Ƃ̋��ŁA���g�͓��̏㕔�ڒ���ɒ���\��B |

|

|

|

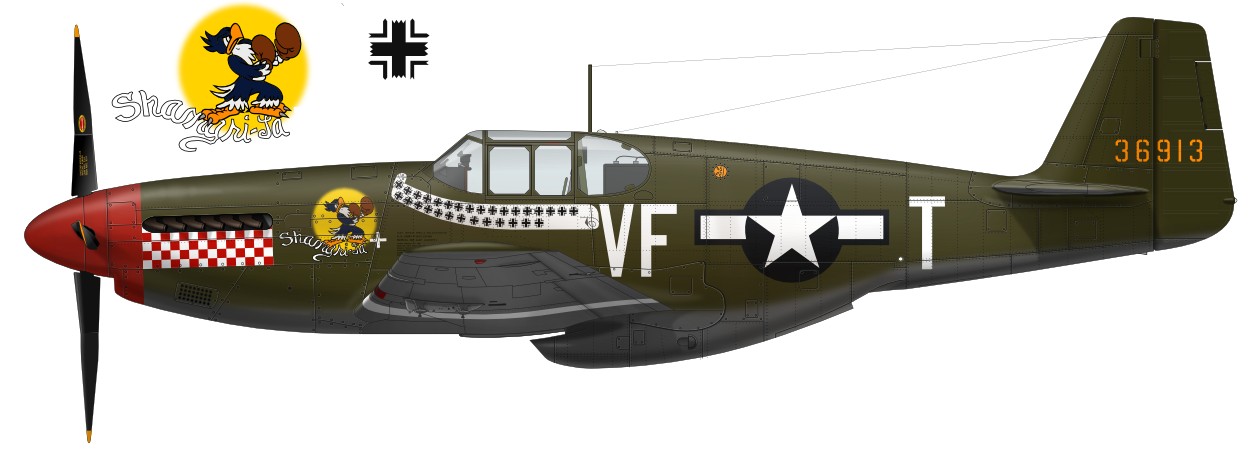

�@��r��D�^���B�m�[�Y�̃��C���͓����B352FG�A457FS�i��John Mayer ������D-10-NA "PETIE 2nd"�B |

|

|