IV号戦車G型 タミヤ 1/48 製作記

2019.12.25初出

|

|

つうことで、モデリングとしてはG型製作を目標とし、まずは足回りの3Dデータを作る。データは、G型だけでなく初期のタイプやIII号まで広げるつもり。

注1:EとF/Gの起動輪は似ているけど、履帯幅が違うから別物。6本のスポークの角度が異なる。 注2:一部例外的にF/Gの起動輪を使用したHがある。 注3:Eの転輪は、一見同じだが履帯幅が違うからF以降とはリムの幅が違う。皿部とリム部の段差を比較されたし。 注4:履帯は、細かく見るとバリエーションはもっと多い。 中期と後期の過渡期として中期の接地面に穴なしセンターガイドというタイプは割とポピュラー。 注5:誘導輪はJ後期には再びそれ以前のタイプに戻る。 注6:鋼製上部転輪は細かいバリエーションあり。 ※ この項、2月14日訂正。情報提供感謝。

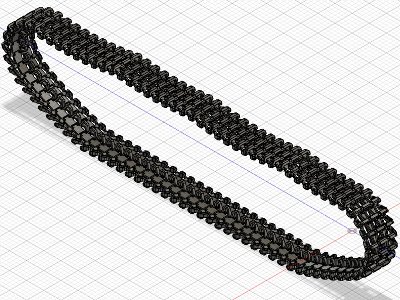

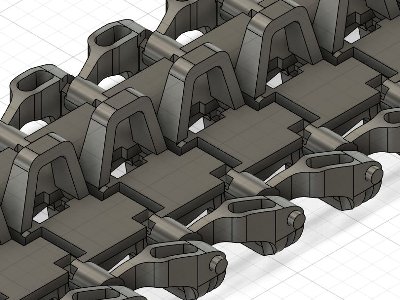

また、隣り合う履帯同士のクリアランスは、設計上0.15mm程度とするが、それだと一体出力したときには、境界の溝が埋まってしまう。そこで、ぐるっと並べる前に、転輪と接する面の境界部分には、0.3mmの溝を掘る(というか、溝になるよう凹ませる)。 |

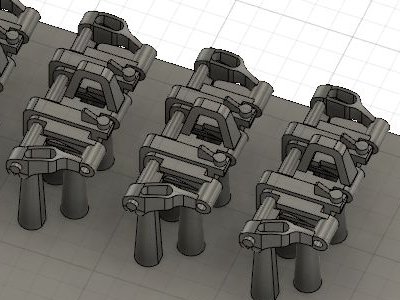

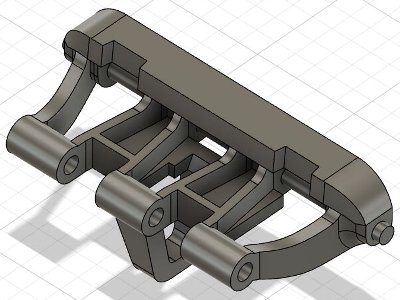

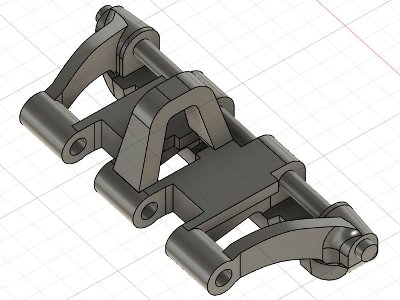

ネットで拾った実物の写真。各部の肉は薄く、出来るだけ軽くて必要な強度となるように設計されている。 |

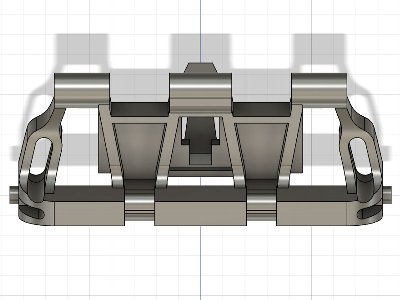

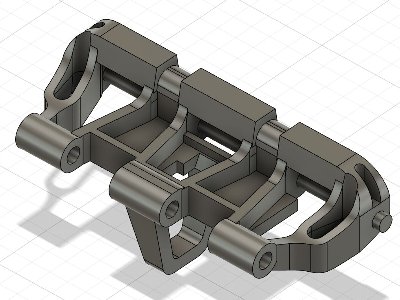

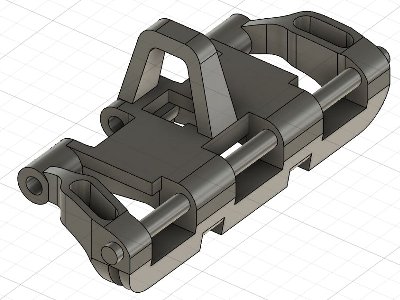

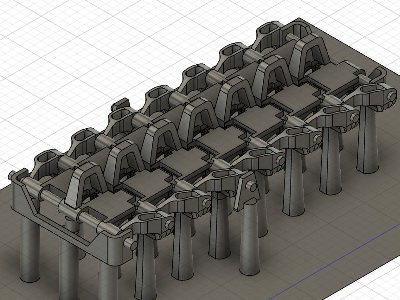

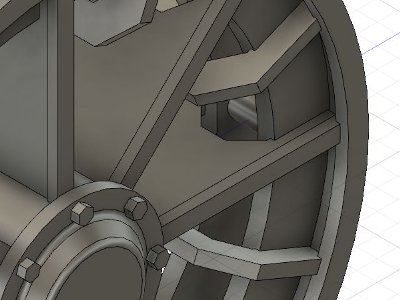

試行錯誤と微修正の結果。各部の「抜け」がポイント。これ以上ディテールを再現しても、プリントすれば一緒。 |

接地面の凹みなどの細部は、いくつかのバリエーションがある。最もポピュラーと思われるものを再現する。 |

側面形状も別の写真から、できるだけ実物どおりに再現する。なお、これら画像は溝をつける前の状態。 |

|

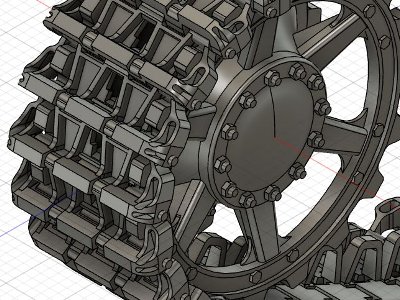

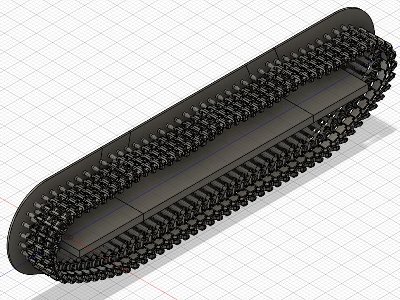

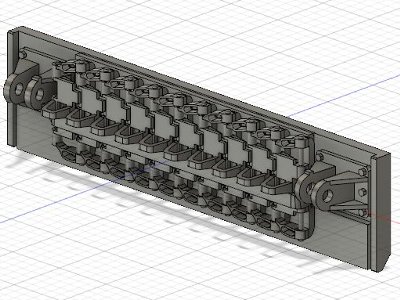

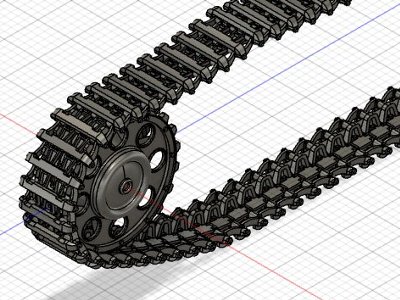

1ピース出来たら、あとはひたすらPC上で並べていく。 ※2021/2追記 履帯のファイル各種は後日設計修正しており、画像も最新のものに更新する。並べる手順にちょっとした工夫をして、サポートを別ボディとしているので、気になる向きはタイムラインを参照されたし。

|

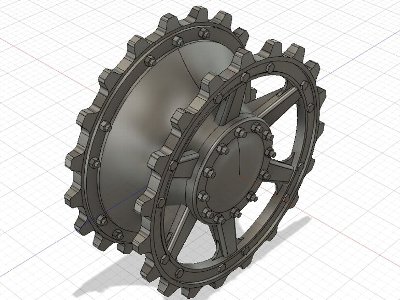

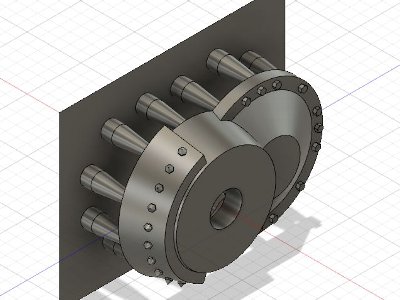

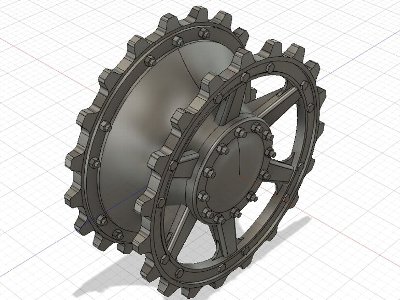

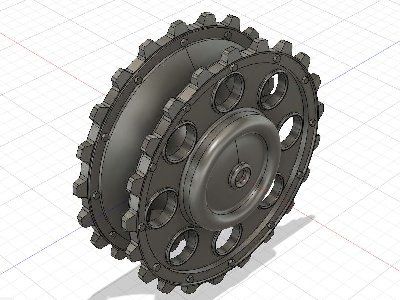

起動輪できあがり。 |

位置を揃えて、履帯のファイルに挿入する・・・が、出力は別々を推奨。 |

|

|

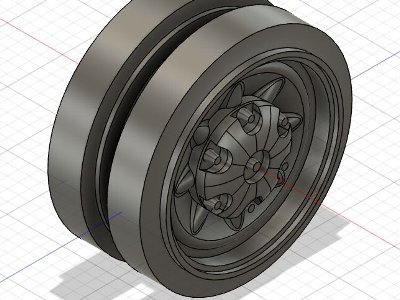

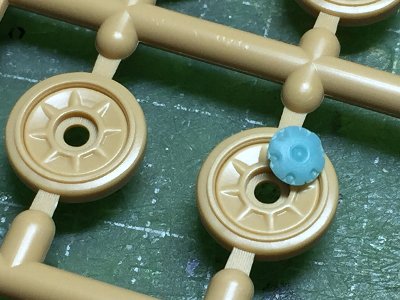

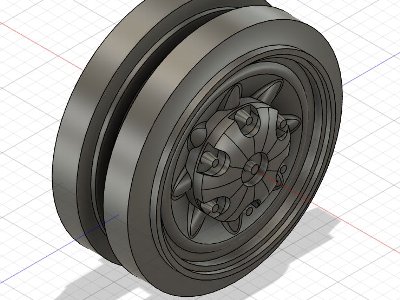

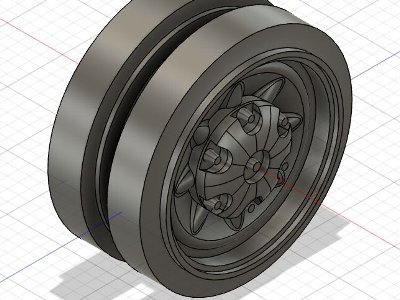

転輪出来上がり。一応内側も作ってあるけど、キットを使ってもいい。 |

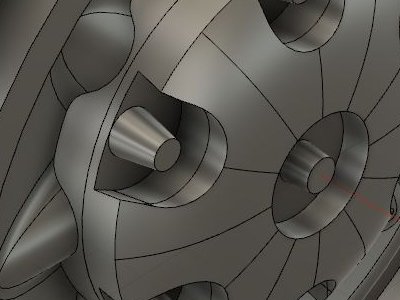

穴とピンのテーパーに着目。この処理と、穴とピンのサイズ、位置の微調整の結果、なんとか再現できるようになる。 |

上部転輪は特筆することなし。もうちょい厚くてもいいか。ただし、出力すると厚めにはなる。 |

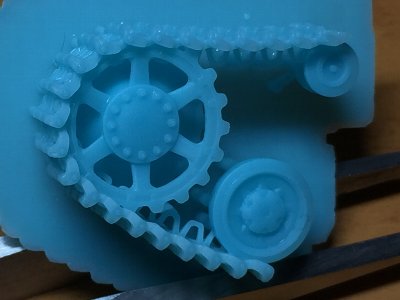

お試しプリント中。外側面が上(スライサー上で)になるように出力。この段階では転輪のハブの再現性はいまいち。 |

|

|

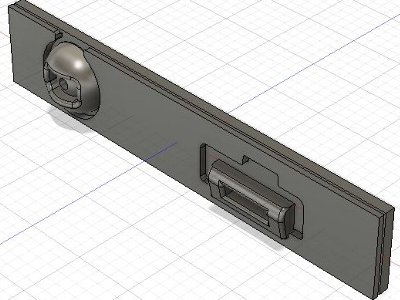

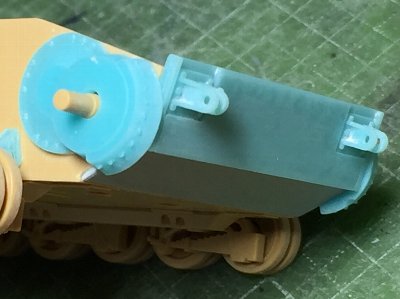

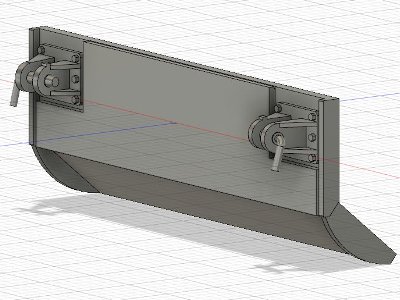

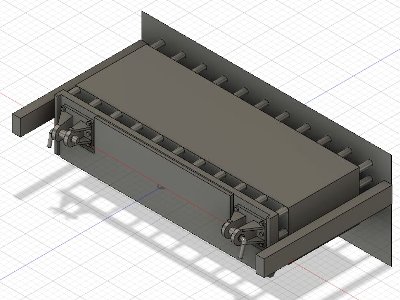

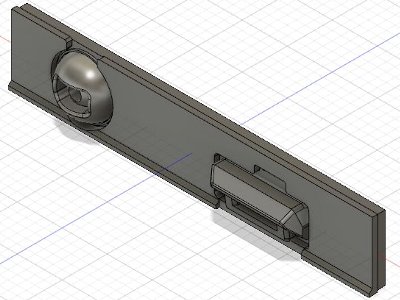

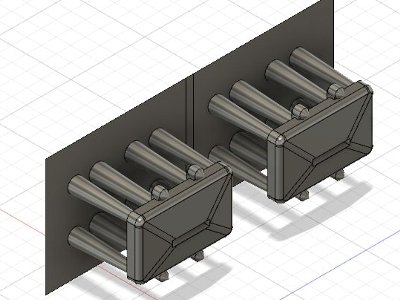

IV号の予備履帯。取付金具も一体設計。 |

III号中期履帯。シュー自体はIV号と同じ。形状、寸法はキットに合わせる。このように基板も作る(IV号も同様)。 |

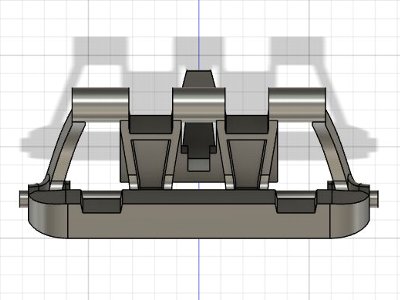

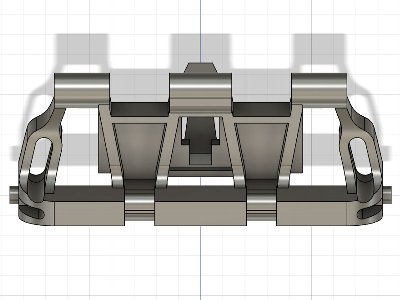

右舷は左舷と転輪位置が異なるので、単純なミラー反転ではない。画像は非表示だが底板あり。 |

ちなみに、裏面はこんな具合。履帯の境界がハッキリとプリントされるように溝を彫ってある。 |

|

お試しプリントしてないので、サイズなどは未確認。お気づきの点があればお知らせ願う。

考証にあたっては、Pz.Kpfw.IVというサイトを参考にする。各型式の変更点が詳しく解説され、参考度が非常に高い。今までF2型とG型の区別を知らなかったけど、F2の生産が始まって間もなくGに呼称変更されたとのこと。したがって、大昔はF2とされた球形マズルブレーキ付きでもGがある。つうことで、F2と初期のGは同じものと考えて実用上は差し支えないだろう。また、G後期とH初期の区別もややこしい。基本は起動輪とそれに一対一で対応するギアケースが識別ポイント。ただし極一部の例外(Gの起動輪をつけたH)も。

まず、走行装置関係。起動輪は6本スポーク。F/Gの最大の識別点だ。転輪は中央のハブがお饅頭のような円形断面。上部転輪は周囲がゴム。バンプストッパーは円筒形。履帯は山形滑り止めがなく、センターガイドは穴あきがほとんど。起動輪の内側にチラ見えする最終減速ギアケースの形状も異なる。 次に車体関係。前方上下の装甲板は50mm+30mm(溶接とボルト止めの2種あり。初期には50mmのみも)。前下部両サイドの側面装甲板の突出が少なく、ギアケース前端が装甲板より前に突出。車体後下部が斜めに切れ上がる。車体上部側面にクラッペあり。操縦/機銃手ハッチ周囲および砲塔基部の跳弾板(スプラッシュガード)の形状が異なる(作品未対応)。 砲塔関係。砲身の長さはHの48口径に対し43口径。1/48だと75*(48-43)/48=7.8mm短い。ただし後期は48口径(F/G型起動輪のH型との違いは後述)。マズルブレーキ形状は、時期を追って球形1穴、2穴円形前面、2穴角形前面(Hと同じ)の3種。砲塔後面にピストルポート。キューポラ回りはややこしく、後期はHと同じ1枚ハッチ+跳弾リング+上面装甲板の段差あり。時期が遡ると、III号と同じ2分割ハッチ(この場合、キューポラ本体のサイズ、形状も異なる)、リング&段差なし、左舷前方にシグナルポートあり。さらに遡ると、砲塔側面クラッペあり、正面クラッペが左右2つ。 いやあ、結構変更点が多いな。改造も大変だぞ。装備品は変更点多数なので、後で整理。

バンプストッパーは、私の設計でなく、フェイスブックの3D48thというグループにアップロードされているもの。Fusion360形式でダウンロードできる。板厚など若干加工して出力する。 |

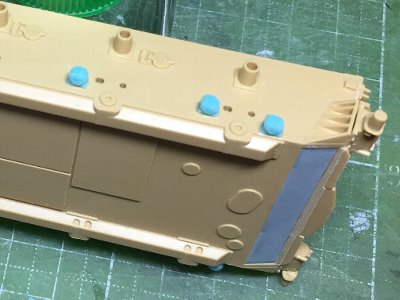

キットパーツの前面を切り落とす。ギアケースは3Dプリント。これはお試し品。バンプストッパーも3D。 |

後方の切れ上がりはこんな具合。改造は簡単。ダイキャストならこうはいかない。 |

|

|

できあがり。内側ホイールはキットをそのまま使う。上部転輪も外側ローラーのみ3D品。内側はよく見ないと分からないって。 |

こんな感じで接着。穴の周囲を切り出し刀などで軽くさらっておくと密着性が高まる。 |

|

|

G中期生産型は50+30mm溶接タイプとなる。操縦手バイザーの装甲はキットパーツを使う。設計が面倒な形状なので。←後日設計。 |

前下部。シャックルのピンは一応設計したけど、すぐ折れるだろうから、「なし」にしてプリントしよう。 |

|

ギアケース、クラッペなど、必要な小物も順次設計していく。またIII/IV号履帯関係もまだまだ続くぞ。次は初期の38cm履帯と関連する起動輪&遊動輪関係。さらにヴィンターケッテン、オストケッテンも準備中。

色々したい事、すべき事があるのだが、コロナに邪魔されてままならず。コロナといえば、静岡ホビーショーも中止決定。放置中のスピとフォッケのモチベが・・・

前部の装甲板は、正面となる上側のみ3Dプリントを使う。下側は一体出力すると表面に積層跡が出てしまうので、ここはプラバンで。上側の背面の1mmプラバンは、3Dパーツの湾曲防止と車体下部への接着シロを兼ねる。 |

転輪、上部転輪、ギアケースを車体下部に接着。ギアケースは左右同じパーツにしてるが、本物がどうだかは知らない。 |

起動輪、履帯を取り付けるとこんな感じ(まだ接着してない)。 |

前部装甲板を接着。ギアケースとの位置関係に注意。キットより1mm弱後退させる。辻褄は車体上部パーツ先端を削って合わせる。 |

斜めになる下側の装甲板は1mmプラバンで。位置決め後に瞬間+プラ粉でがっちり補強する。 |

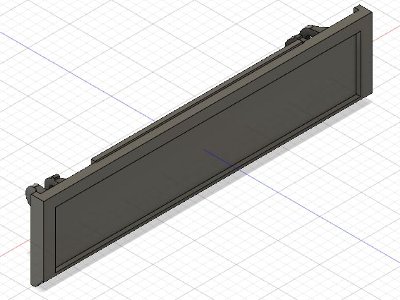

|

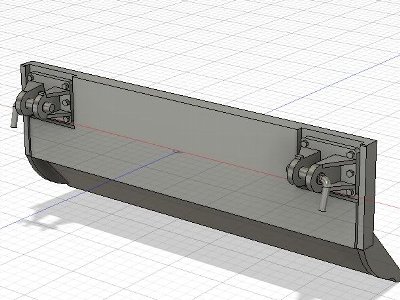

プリントは、装甲板が上になるようにする。湾曲しないように下画像のような補強壁を付ける。チャーチルでも同じことをしたのだが、後で補強壁を取り去るのに苦労した。そこで補強壁から短いサポートをつけてみる。結果は有効なようだ。湾曲の原因は、プラットフォームからヘラではがし取る際に、ヘラが底板を曲げ、その結果、完全硬化すると底板が湾曲し、それにつられて造形物が湾曲すると思われる。だからそれに負けない強固な造形物であれば、湾曲しないのだ。 ギアケースについては、特筆することなし。実物の詳細が分からないので、かなり推測が入っている。ま、どうせチラ見えだし。ちなみに、このタイプはE型あたりからG型まで使用される。D以前(一部のEも?)は似てるけどちょっと違うみたい。正面の追加の装甲が無いのかな? |

最終形。前回の途中段階と微妙に違うけど分かるかな? |

湾曲防止の補強壁。短いサポートに着目。両脇の棒は、IPA洗浄でシャカシャカする際にシャクルを保護するもの。 |

裏側は、出力時に漏れた光で厚く盛り上がってくる。そのため、このような凹みを付けておくと後の整形が楽。 |

ギアケース。一部のディテールは省略。 |

|

前上部装甲板も設計変更。まず、操縦窓の可動式装甲を追加。また、増加装甲が溶接されているタイプは、下端に細い棒状の部材がついているので、こいつを追加。なお、ボルト止めタイプは、この棒状部材が有るのと無いのと両方ある。プリントは、前下部装甲板と同様に板面を上にして、湾曲防止の補強壁をつける。 車体上部両脇のクラッペは、ヴィルベルヴィントのキットには含まれている(ついでにいうと、同キットは操縦手ハッチと砲塔基部の跳弾板もH中期以前のタイプとなっている)。とはいえ、キット未購入なので3D設計。上下のリベットは本来クラッペから離れているが、やむを得ず一体とする。ま、キットも同じ方式だし。ちょい厚で設計してるので、薄く削って接着されたし。積層跡が目立つパーツなので、層厚0.02mmで出力する。 |

前下部装甲板は予備履帯も一体出力。上から押えるバーは、どうせ出力してもキレイにならないだろうから省略。 |

予備履帯の固定金具も追加。不鮮明な写真しかなく、細部はテキトー。 |

改設計の上部前面装甲板。裏側には凹み(前回更新の前下部装甲板を参照)をつける。 |

車体上部側面の操縦手/機銃手クラッペ。これも裏側に凹みをつける。 |

|

では、作業。その前にキットの履帯について重箱の隅。これ、履帯の3D設計している最中に気付いたのだけど、タミヤのキットは誘導輪の位置が低く、鈍重で垢抜けない印象。実車はテンションを調節する機構で誘導輪の位置は変わるのだが、ここまで低くはならないと思う。1mmくらい上げると実車写真に近い雰囲気になる。本当は軸受けごと上げるべきかもしれないが、大変だしよく見えないからスルー。また、3番目の上部転輪も0.5mmほど下げるとよいかな。拙作は両者対策済み。 |

前下部装甲板の3Dパーツを差し替える。 |

下側はこのように1mmプラバンとする。積層痕を処理するより早い。 |

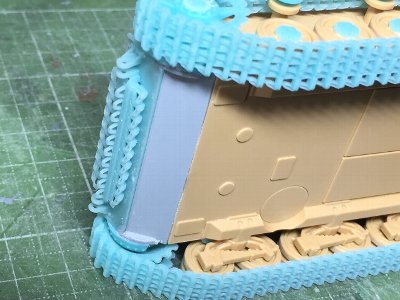

前上部装甲板を接着。その前方の予備履帯は仮り置き。 |

履帯も接着。誘導輪は先に履帯に接着。軸を切り離し1mm上にずらして車体に接着する。車体上部はまだ接着しない。 |

|

|

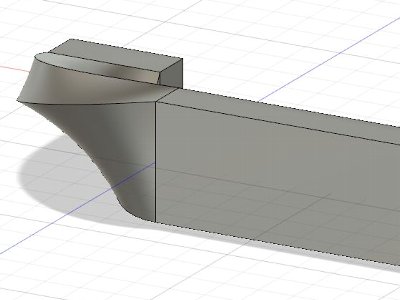

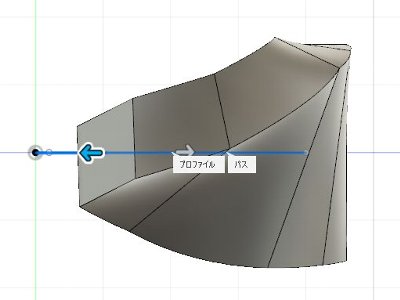

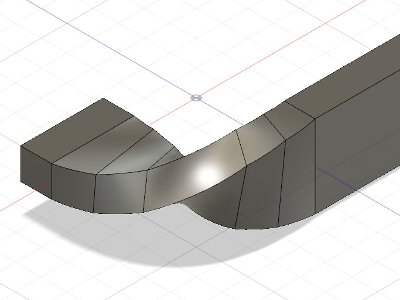

長方形(板の断面形)のスケッチを1/4円のパスに90度のねじりでスィープしたもの。一見よさそうだが・・・ |

上から見ると捻じりの開始点で不連続となる。ちなみに前後は単純な押し出し。 |

|

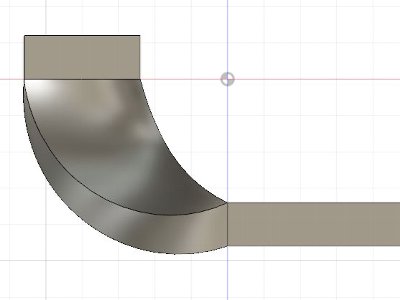

なぜこうなるか。実物は、捻じり始めは捻じりが弱く、途中で強くなり、終点でまた弱くなる。数学的に言えば、断面の回転の角速度が一定ではなく変化(←等角加速度で)している。ところがFusion360では回転の角速度を一定にしかできない。車で言えば、本当は時速0キロから加速してある速度(例えば60キロ)になり、減速して止まりたいのに、Fusion車は瞬間的に60キロになって、また瞬間的に止まるみたいなもの。 そこで、近似解として、捻じりの区間を6分割し、最初と最後は7.5度の捻じり、2番目と5番目の区間は15度、3番目と4番目は22.5度と階段状に角速度を変化させる(合計すると90度になる)。こうして出来たのが下画像。区間の分割を細かくすると、さらにスムーズな形になり、極限まで細かくすると・・・理系の人ならこれが積分だって分かるよね。 |

横から見たところ。5番目の区間まで終了。なお3、4番目は同じ角速度なので一体にして都合45度捻じる。 |

出来上がり。もっと細かく分割すれば、もっとスムーズになる。実用上はこれで十分。てか、ここまでしなくてもという説も・・ |

|

一つ重箱の隅。実車の写真をよく見ると、前下部の予備履帯の位置にバリエーションがある。拙作では装甲板上端より履帯がほとんどはみ出さない位置としているが、もっとはみ出たバージョンもあり。ラックの溶接位置の違いか?

|

左、III号戦車のキューポラパーツ。右、IV号戦車のもの。ハッチだけでなく、本体の大きさ、形状も異なる。 |

|

推測するに、G型になって正面装甲厚さを50mmから80mmに30mm増やした。同じことをキューポラにも適用したのではないだろうか。キットパーツを測ると、新旧キューポラの半径の差は実寸換算で30mm程度。これに伴い形状も変化し、新型では角の面取りが大きくなる。上部の蓋となる部分の直径も拡大(これは理由が分からない)。ハッチの直径や穴の直径は同じ(かほぼ同じ)なので、よく見るとハッチと縁の間隔が開いている。 その他は、基本的にキットパーツを使う。上面装甲板は、前後に切り離し、段差なく再接着。砲身を8mm弱短縮し、マズルブレーキ正面を丸く削る。主砲の照準窓の雨樋を削り落とす。後面のピストルポートは3Dプリントする予定。 |

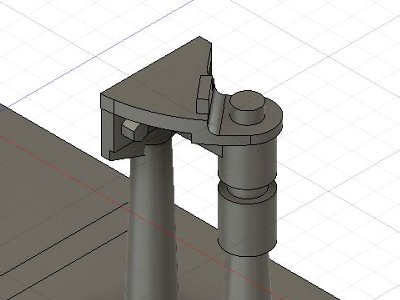

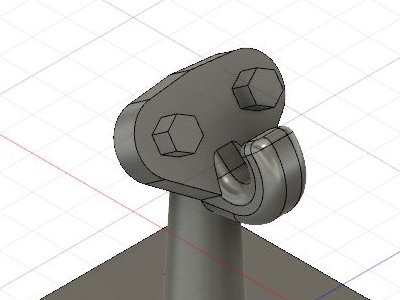

砲塔できあがり。吊り下げフック、ハッチストッパーも3Dプリント。とりあえずサイズ確認のため通常レジンで出力。 |

基部のリングを、サークルカッターで切り抜いた0.3mmプラバンで再現(その分だけ底面を削る) |

ハッチストッパー。形状、サイズはテキトー。ま、雰囲気っつうことで。 |

こんな方向で出力するとよいかな? ボルトの形状が違うのは確信犯。正確に設計してもこの大きさでは出力されない。 |

|

40cm履帯と比べると、単純に接地面と両サイドが変わっただけでなく、中央の転輪が乗る部分も狭くなる。だから起動輪の歯の左右間隔も異なる。この部分、単純に2cm狭くなったのではないことに注意。 |

シューのできあがり。案外変更点は多い。 |

|

正面から。右画像と比較されたし。 |

こちら中期型40cm。ビミョーに角度が違うが違いは分かると思う。 |

|

起動輪、転輪は、一見するとF/Gと同じに見える。しかし、当然ながら履帯幅が違うから同じである訳がなく、よーく見ると違ってるのだ。起動輪は6本のスポークの角度が違う。もちろん、内側の円錐状の部分も異なる。ハブの相対位置は多分変化なし(真偽はともかく、そういう前提で設計する)。 転輪は難解。よーく、よーく見ると、リムの突出具合とゴムの幅が異なる。おそらく、ハブとその外側の皿状部分は基本的に同じで、Fになって履帯幅が広がったときにリムを張り出して対応したのではなかろうか。真偽は不明だが、上記仮定に基づき設計する。上部転輪は多分F/Gと同じ。 |

E型起動輪。F/Gとはスポークの角度が違う。 |

F/G型起動輪。比べれば違いは一目瞭然。 |

E型転輪。ハブやお皿のディテールは同じ、内外の転輪の隙間の幅も同じとする。 |

F/G型転輪。リムの突出幅が違う。 |

A-E型誘導輪。中央の溝にある棒はサポートだから、切り取るべし。 |

クローズアップ。薄板の組み合わせで出来ている凹部も再現。インジェクションでは無理だぞ。 |

|

|

初期型起動輪。裏側の補強板(当画像ではほとんど見えない)は想像で。あった方が3Dプリンタでの出力にも吉。 |

起動輪に組み合わせてみると、こんな感じ。ただし出力は別々を推奨。 |

|

作業はもうちょい進んでいるが、長くなったので、今回ここまで。 |