僗僺僢僩僼傽僀傾Mk.Ia乮僞儈儎1/72乯惢嶌婰

2013.6.28弶弌

|

|

仠奼戝恾柺

丂栤戣揰偼晽杊仌僉儍僲僺丅I 偺僉儍僲僺懁柺偼傑偭暯傜偩偑丄僉僢僩偼僶僽儖忬丅晽杊傕僀儅僀僠偱丄壓抂偑乽偸傞偭乿偲偟偨宍忬丅傑偨屻曽僼儗乕儉偺捈慄晹偑榩嬋偟丄屻晹屌掕僉儍僲僺偼彫偝偡偓丅僾儘儁儔傕僣儔偄弌棃丅偨偩偟丄崱偲側偭偰偼椉曽偲傕僄傾怴僉僢僩偐傜帩偭偰偔傟偽夝寛偐側丅儕僽昞尰偑夁忚側摦梼傕婥偵側傞偑丄嶍偭偰偟傑偊偽栤戣側偄偐丅 丂懕偄偰奜宍儅僯傾偺悽奅丅屻晹摲懱偺攚偑丄1/72幚悺偱侾mm庛乮夋憸嶲徠乯崅偔丄懁柺宍偑僗儅乕僩偝偵寚偗傞丅僉儍僲僺埵抲傕摨悺崅偔丄偮傑傝幚婡偼晽杊丒僉儍僲僺偑傕偭偲摲懱偵傔傝崬傫偱偄偰丄偦偺暘僼傽僗僩僶僢僋偺攚偑掅偄偺偩丅傑偨丄悅捈旜梼偼岤偡偓丅庡梼丄悈暯旜梼偼丄暯柺宍丄梼宆丄梼岤偲傕椙岲丅 丂偝傜偵偄偆偲丄幚偼摲懱慡挿偑彮乆抁偄丅愘恾偲斾妑偟偰僉僢僩偺摲懱挿乮僇僂儖愭抂偐傜儔僟乕屻抂傑偱乯偼1/72偱2mm庛抁偔丄摲懱偼栺1/74僗働乕儖偲偄偆偙偲偵側傞丅偙偺抁偄摲懱偼丄偁傞帪婜傑偱偺掕愢偵側偭偰偄偨傛偆偱丄僞儈儎1/48偺I/V丄僴僙IX乮1/72丄1/48偲傕乯丄僴僙V乮1/48乯丄僄傾偺媽I/V乮1/72丄1/48偲傕乯側偳偵嫟捠偟偰偄傞丅巹偼偙偆偄偆偺偼偁傑傝婥偵側傜偢丄慡挿偼惓偟偄偑宍偑帡偰側偄僉僢僩偲丄慡挿偼彮乆抁偄偑宍偑帡偰偄傞僉僢僩偱偼丄屻幰傪埑搢揑偵巟帩偡傞偺偩偑丄尩枾偵偼梼偲摲懱偺戝偒偝偺僶儔儞僗偑曵傟偰傞偺偼斲傔側偄丅 |

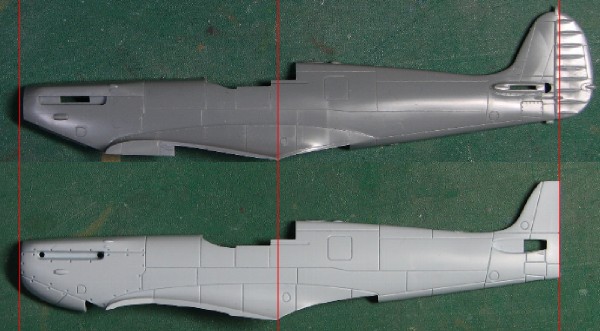

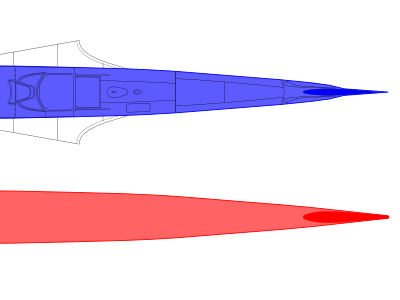

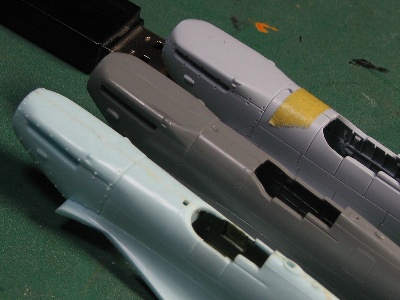

忋僞儈儎丄壓僄傾怴丅僗働乕儖傪崌傢偣偰暲傋偨傕偺丅夋憸偼僇儊儔偑嬤偄偨傔懡彮偺榗傒偑偁傞丅 |

|

丂偲偙傠偱丄嬌弶婜偺杊抏僈儔僗側偟晽杊傕丄慜柺偺孹幬妏搙偼摨偠乮壓恾椢慄乯丅杊抏僈儔僗懁斅偺壓暆偑峀偄棟桼偼丄乽側偟乿晽杊偺惓柺偺暯柺晹暘偑挿曽宍偱丄偦偙偵枛峀偑傝偺杊抏僈儔僗傪忔偣偨寢壥丄榩嬋偟偰偄傞懁曽僈儔僗偲寗娫偑惗偠傞偨傔偱偁傞丅偮偄偱偵偄偆偲丄Mk.XI 偁偨傝偺PR宆偺晽杊傕丄婎杮宍忬偼偙偺嬌弶婜 I 宆偲慡偔摨偠乮惓柺僼儗乕儉偺桳柍偺傒堘偆乯丅晽杊惓柺偵偼暯柺晹偑偁傝丄懡偔偺僶Q僉儍僲僺偼娫堘偭偰偄傞丅僗儔僀僪僉儍僲僺偺僼儗乕儉傕丄I 宆偲摨偠偱丄僾儗僉僔僈儔僗偺榩嬋偺傒堎側傞丅

丂懳徠揑偵丄儊僢僒乕偺屻晹摲懱偼捈慄偑堦愗巊傢傟偰偄側偄丅偙偙偵尷偭偰偄偊偽乽捈慄偺僗僺僢僩丄嬋慄偺儊僢僒乕乿偲側傞丅偍傕偟傠偄偹丅

丂埲忋傪廋惓偟偨偺偑壓偺摲懱丅偙偙傑偱僠儅僠儅偲悢擭偑偐傝丅 |

|

|

|

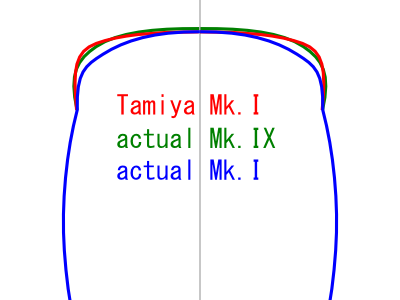

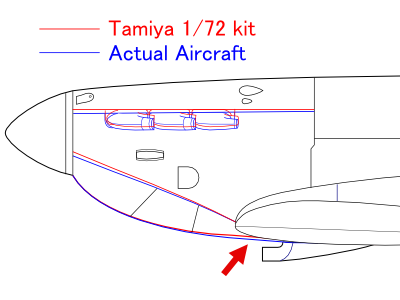

惵偼幚婡丄愒偼僞儈儎僉僢僩偺幨恀傪偦傟偧傟僩儗乕僗偟丄摲懱挿偝傪崌傢偣偰廳偹偨傕偺丅廳側偭偨晹暘偼巼偲側傞丅僉僢僩偼僼傽僗僩僶僢僋偺攚偑崅偔丄傑偨晽杊仌僉儍僲僺偑傗傗屻曽婑傝丅暿僷乕僣偺儘儚乕僇僂儖偼丄傗傗悅傟壓偑傝晄懌乮偙傟偼屻弎乯丅 |

|

|

|

|

|

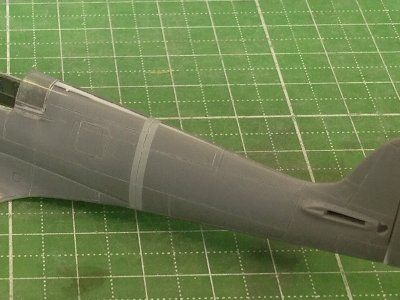

儔僟乕抐柺宍乮屻曽偐傜尒偨宍乯偺斾妑丅偁偔傑偱僀儊乕僕側偺偱拲堄丅儔僟乕嵟戝岤偼悈暯旜梼偺僠儑僀壓偁偨傝偱1.4mm丅 |

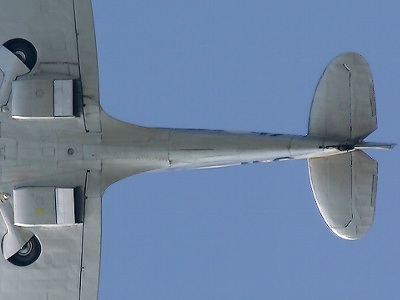

幨恀偼Mk.14偩偑婎杮宍忬偼摨偠丅幬傔墶偐傜尒偰僸儞僕儔僀儞偑愜傟嬋偑偭偰尒偊傞偺偼丄抐柺宍偺孅嬋偵傛傞偲偙傠偑戝偒偄丅 |

|

|

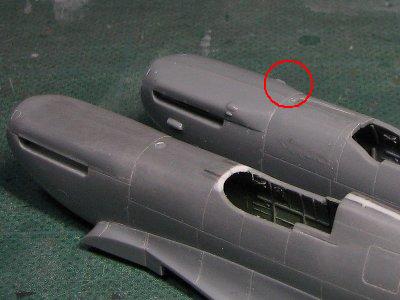

忋丄幚婡丅壓丄僉僢僩丅乮僉僢僩偺恾偼僀儊乕僕偱丄幚嵺偲偼悺朄偑堎側傞丅乯 |

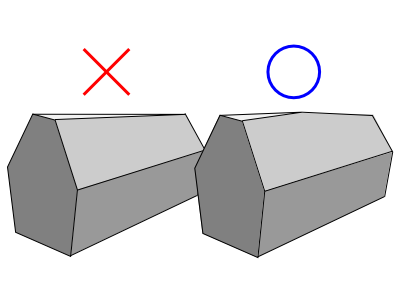

儔僂儞僨儖晅嬤偐傜捈慄揑偵峣傜傟丄偝傜偵旜梼晅嬤偐傜堦抜偲峣傝偑偒偮偔側傞丅儔僟乕偲偼柺偑偮側偑傜偢丄愜傟嬋偑傞丅 |

|

|

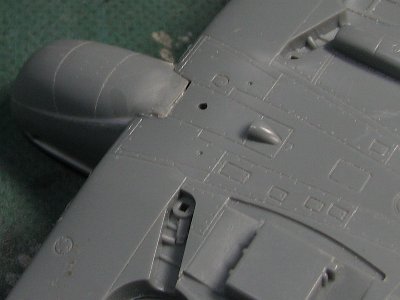

屻曽僔儕儞僟乕僿僢僪晹乮愒娵乯偼朿傜傫偱側偔丄儔僀儞偼堦捈慄丅幨恀偼嵍塃斀揮丅 |

忋丄僉僢僩丅愒娵晅嬤偱僋儔儞僋忬儔僀儞偲側傞丅壓丄僔儕儞僟乕僿僢僪傪嶍偭偰廋惓拞丅傑偩姰慡偱偼側偄丅 |

|

丂偙偙偺儔僀儞偼旕忢偵僨儕働乕僩偱丄慡偔朿傜傫偱偄側偄傢偗偱偼側偔丄夋憸偺妏搙傛傝彮偟崅偄妏搙偐傜尒傞偲傢偢偐偵朿傜傫偱偄傞丅傑偨丄Mk.IX偵側傞偲 I 偱彫僽儕僗僞乕偲側偭偰偄傞晹暘傪曪傓傛偆偵僇僂儖偑朿傜傓偺偱丄尒偊曽偑堘偭偰偔傞丅 |

偙偺妏搙偱偼丄傎傫偺傢偢偐偵僄儞僕儞晹偑朿傜傫偱偄傞丅偲偼偄偊丄傎偲傫偳堦捈慄偲偄偭偰偄偄掱搙丅 |

旝柇偵嶣塭妏搙偑堘偆偑丄屻婜儅乕儕儞宆僇僂儖偼偙偺偁偨傝偺儔僀儞偑堎側傞丅 |

|

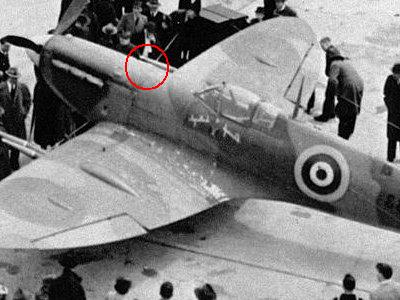

丂偲偵偐偔丄僗僺僢僩偺傾僢僷乕僇僂儖偺僇乕僽偼旝柇偱僨儕働乕僩丅偙傟傑偱偺僉僢僩偱傕慜婜儅乕儕儞宆偵偮偄偰偼姰慡側傕偺偼傑偩側偄丅娭楢偡傞夋憸傪尒偰偄偨偩偙偆丅側偍丄懡偔偺儗僗僩傾偝傟偨尰懚偺I宆丄V宆偺傾僢僷乕僇僂儖偼丄僆儕僕僫儖偲斾傋偰庒姳忋曽偵傆偔傜傫偱偄傞偙偲偵拲堄丅 |

僔儕儞僟乕僿僢僪偼杊壩暻偺儔僀儞偐傜偼傒弌偟偰偄傞丅偦偺偼傒弌偟嬶崌偑嬌傔偰擄偟偄偺偩丅 |

嵟慜楍僔儕儞僟乕晅嬤偺抐柺宍忬偲愨懳暆乮僗僺僫捈宎偲斾妑偣傛乯偵拲堄丅 |

僨儕働乕僩側僇乕僽偑僴僀儔僀僩偱傛偔暘偐傞丅壓偵偁傞儅乕儕儞僄儞僕儞偺宍偑尒偊偰偄側偄偲丄僇僂儖偺宍傕尒偊偰偙側偄丅幨恀偼嵍塃斀揮丅 |

嵟傕億僺儏儔乕側傾儞僌儖丅廋惓嶌嬈偱偼偙偺僀儊乕僕傪懝側偆傢偗偵偼偄偐側偄丅幨恀偼嵍塃斀揮丅 |

|

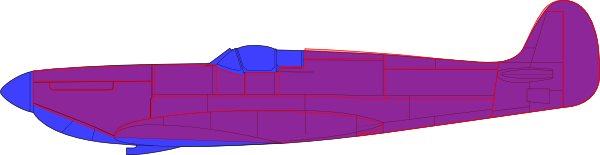

丂偙傟傪恾偱昞偡偲偙偆側傞丅嵟屻楍僔儕儞僟乕晅嬤偺抐柺宍偱偁傞丅惵偼幚婡丄愒偼僉僢僩丅嶲峫傑偱偵椢偼IX宆乮幚婡乯偱丄忋偲墶偺椉曽偵朿傜傒丄傾僢僷乕僇僂儖壓抂偵偍偗傞愜傟嬋偑傝傕I乣V宆傛傝僋僢僉儕偟偰偄傞丅 |

|

|

丂偱丄埲忋傪3D偵嵞尰偡傞偺偩偑丄偙傟傜偺幨恀偺慡偰傪枮懌偡傞傛偆側宍傪嶍傝弌偡偺偵嬯楯偡傞丅偁偺屻幬傔忋曽偺幨恀傪朰傟偨偔側傞掱丅偦偺堦捈慄儔僀儞偩偗傪嵞尰偡傞偲丄懠偺晹暘偑攋抅偡傞丅嵟廔揑偵偼僔儕儞僟乕僿僢僪慡懱偺暆傕嫹傔丄僥乕僽儖忬偱尐偑挘偭偰傞僄儞僕儞忋晹傪娚傗偐側僇儅儃僐宍抐柺偵偟偰尐偺妏傪娵傔傞丅忋恾偱愒抐柺傪惵抐柺偵偡傞偵偼乽偊偭丄偙傫側偵丠乿偭偰偖傜偄嶍傞昁梫偑偁傞偺偩丅媡偵丄杊壩暻偼2帪10帪偺挘傝弌偟偑庛偄偺偱拞怱偵僔儉傪擖傟偰懢傜偣丄偦傟偱傕懌傝偢嵟屻偼弖娫亄僾儔暡傪惙傞丅 |

側傫偩偐傫偩偱丄弌棃忋偑傝偺儔僀儞丅幚婡偱偼丄僔儕儞僟乕僿僢僪偺挘傝弌偟偼丄埬奜偵儅僀儖僪側偺偩丅 |

忋丄怴僄傾丅拞丄僞儈儎丅壓丄媽僄傾丅怴僄傾傕僋儔儞僋忬偱丄僞儈儎偲傛偔帡偨儔僀儞丅幚偼偙偙偺儔僀儞偼媽僄傾偑堦斣幚婡偵嬤偄丅 |

|

仠奼戝恾柺

仠奼戝恾柺

丂抐柺恾傪廳偹傞偲丄柺偺棳傟偑攃埇偱偒傞丅僇僂儖偺抐柺傪尒傟偽丄偙傟傜儔僀儞偑僔儕儞僟乕僿僢僪傪柍懯側偔妋幚偵僋儕傾偟偰偄傞偙偲偑暘偐傞丅30亱偺愙慄傪昤偗偽丄偦偺愙慄偑婡庱偐傜僐僋僺僢僩偵偐偗偰堦掕偺儁乕僗偱忋偑偭偰偄偔亖偡側傢偪30亱曽岦偐傜尒偰堦捈慄丅堦曽丄僉僢僩偺儔僀儞偼僄儞僕儞儖乕儉偵柍懯側嬻娫偑偁傝丄30亱愙慄偑忋壓偡傞亖僋儔儞僋忬丅

丂摲懱偲偺崌傢偣傪挷惍偟偰偄傞偆偪丄側偤偐僉儍僲僺偺埵抲偑屻曽偵偢傟偰丄婡庱偲屻晹摲懱偺僶儔儞僗偑埆偔側傞丅傕偲傕偲僞儈儎偺摲懱偼傗傗抁偄偺偱丄偦傟側傜偽偲屻晹摲懱傪1.5mm掱墑挿偡傞丅傫偑丄偙偙偱幐攕丅妋偐偵慡挿傗摲懱慜屻偺僶儔儞僗偼夵慞偡傞傕偺偺丄抁偄慡挿偵崌傢偣偨摲懱崅偝偵側偭偰偄偨偨傔丄屻晹摲懱偺廲墶斾偑嫸偄丄嵶挿婥枴丅巭傔傞偐丄偣傔偰1mm庛掱搙偺墑挿偵梷偊偰偍偔傋偒偱偁偭偨側丅仼傗傞慜偵婥晅偗傛丅 |

晽杊丄僉儍僲僺偼僄傾怴偺僷乕僣丅偙偺抜奒偱偼屻曽屌掕晹偺傒摲懱偵愙拝丅 |

1mm僾儔僶儞傪2枃嫴傓丅0.5mm偺嶍傝僔儘偱丄嵎偟堷偒1.5mm偺墑挿偲側傞丅 |

|

|

庡丄旜梼傪愙拝丅僷乕僣偺崌傢偣偑椙偄偺偱丄偙偆偄偆偲偒偼棳偟崬傒宯傪巊偆丅偙偺抜奒偱忋斀妏傪惓偟偔弌偟偰偍偔丅 |

傂偭偔傝曉偡偲偙偆側傞丅僐僋僺僢僩屻曽摲懱撪晹偼嬧怓偑惓夝偩偑丄婥晅偄偨偺偼愙拝屻丅 |

僋儕傾僷乕僣偼僗僕儃儕偟偰寉偔杹偔丅僐僋僺僢僩撪晹偼僉僢僩僷乕僣偦偺傑傑丅屻曽僼儗乕儉攚柺偼嬧偑惓夝丅 |

僐僋僺僢僩撪晹傊偺僑儈怤擖杊巭偵僾儔僶儞偺彴偲僶儖僋僿僢僪傪庢傝晅偗丄偝傜偵僥乕僾偱僈乕僪丅 |

|

丂偙偺偁偲丄庡梼壓柺傪愙拝偡傞偑丄婡庱宍忬傪偄偠偔偭偰偄傞偨傔偐丄忋柺偲壓柺偲偑旝柇偵僘儗傞丅偦偺偨傔愙拝僟儃偼愗傝庢偭偰偍偔丅媡偵尵偆偲丄愭偵庡梼忋壓傪愙拝偡傞偲丄岆嵎偑庡梼偲摲懱偺娫偵敪惗仺愙崌晹偺挷惍偑戝曄丄偲偄偆偙偲偵側傞丅壓柺愙拝帪偵偼丄忋斀妏乮6亱乯偲偹偠傝壓偘乮2亱嫮乯偵廫暘拲堄偡傞丅慜墢傪愭偵愙拝偟丄惓偟偄妏搙偵偹偠傝側偑傜屻墢偲梼抂偵弖娫傪棳偡丅僉僢僩偺傑傑偱偼偹偠傝壓偘晄懌偲側傞丅

|

庡梼慜抂晹偱0.5mm傎偳憹傗偡丅偙傟偵傛傝丄婡庱壓柺僇乕僽偲庡梼壓柺僇乕僽偺娭學傕夵慞偝傟傞丅 |

儘儚乕僇僂儖偲庡梼壓柺偲偺娫偵庒姳偺抜嵎偑惗偠傞偔傜偄偑揔惓丅偙偺抜嵎偼僄傾僀儞僥僀僋偱塀偝傟傞丅 |

|

丂偱偼偳偙偐丠丂僔儕儞僟乕僿僢僪屻抂晅嬤偵偼丄僶儖僽傪嬱摦偡傞僊傾偑偁傞偨傔丄儘僢僇乕僇僶乕偑庒姳朿傜傫偱偍傝丄偦偺偨傔嵍塃儘僢僇乕僇僶乕偺暆偼丄屻偺曽偑傢偢偐偵峀偔丄傾僢僷乕僇僂儖偺暯柺宍傕屻峀偑傝偱偁傞乮偦傟偩偗偱側偔丄Mk.VI傑偱偼僽儕僗僞乕偱朿傜傒傪僋儕傾偡傞乯丅偨偩丄儘僢僇乕僇僶乕帺懱偼侾僗僥乕僕偱傕俀僗僥乕僕偱傕摨偠宍偱丄椉宆偱僗儁僢僋忋偺暆偑堎側傞愢柧偵側傜側偄丅悇應偩偑丄僄儞僕儞嵍懁偺敪揹婡傪娷傔偨暆偐傕丅

丂庡梼傪惍宍丅梼慜墢偼丄NACA2200僔儕乕僘偺梼宆傪堄幆偟偰愲傝婥枴偵偡傞乮暿揧恾柺嶲徠乯丅梼抂偼僫僀僼偺傛偆偵愲偭偰偄傞乮壓夋憸嶲徠乯丅偟偭偐傝偲岤傒傪嶍偖丅尋偓悷傑偝傟偨懭墌梼偺愗傟枴偑僗僺僢僩僼傽偺旤偟偝偺僉儌偱偁傞丅偙傟偵敽偄徚偊偨僗僕儃儕傪嵞惗丅悅捈旜梼偺岤傒偺廋惓偑悈暯旜梼偵塭嬁偟偰丄屻戅妏偑偮偄偰偄傞偺偵婥晅偔丅揚嫀偟偰嵞愙拝丅仼崱崰婥晅偔側傛丅 |

偙傟偲偄偭偰曄傢傝塮偊偟側偄夋憸偩丅 |

儔僕僄乕僞偲僄傾僀儞僥僀僋傕愙拝丅 |

|

丂偱偼丄幚婡偺梼抂宍忬傪尒偰偄偙偆丅夋憸偼捀偒暔丅枅搙忣曬姶幱丅柍抐宖嵹怺幱丅 |

偙偺傾儞僌儖偺幨恀偼婱廳偱偁傞丅僸僱儕嬶崌偑戝曄傛偔傢偐傞丅 |

梼抂摂埲崀偺僄僢僕偼愲偭偰偄傞丅梼抂偱晽傪愗傝楐偄偰旘傇丅 |

|

仠奼戝恾柺

|

桳柤側幨恀偺堦晹丅僫僯偱傾儗偩偗偳宖嵹偟偪傖偆丅 |

|

丂偦偺懠丄僗僕儃儕偺巆傝丄摦梼儕僽丄彫僽儕僗僞乕偺捛壛摍乆丄偐偭偨傞偄嶌嬈偑懕偔丅惓捈偁傑傝妝偟偔側偄偑丄婥崌擖傟偰恾柺傪嶌傞偲丄堦偮堦偮偺僨傿僥乕儖偵垽拝偑傢偒丄嵞尰偣偞傞傪摼側偄婥暘偵側傞丅 |

僾儘儁儔丄僗僺僫偼僄傾怴僉僢僩偐傜丅僱僕儕偵拲堄丅僇僂儖偺僽儕僗僞乕偼僾儔僶儞丅愙拝屻偵惍宍偡傞偲嶌嬈偑妝丅 |

僉僢僩偺儌乕儖僪傪嶍傝棊偲偟偨摦梼儕僽偼丄偲傝偁偊偢僇僢僞乕偱僗僕傪偮偗傞偩偗丅 |

|

仠奼戝恾柺

仠奼戝恾柺

|

僒僼傕悂偄偰丄杮斣揾憰弨旛姰椆丅 |

僉僢僩偐傜憡摉嶍傝崬傫偱娵傔偨婡庱抐柺偩偑丄偙偺妏搙偐傜尒傞偲僔儕儞僟乕僿僢僪偺懚嵼姶偼偟偭偐傝偁傞丅 |

|

丂偳偺儅乕僉儞僌偵偡傞偐丄巚埬拞丅

仠奼戝恾柺

仠奼戝恾柺

仠奼戝恾柺

|

|

|

|

媽僄傾Mk.I偺僷乕僣傪儀乕僗偵嶍傞丅偙偺僒僀僘偱偼寠偁偗偼柍棟丅 |

媟拰妏搙丄僞僀儎偺妏搙偵拲堄偟偰愙拝丅弶婜乮Mk.IX搑拞傑偱乯偼嫮傔偺媡僴偺帤偺僞僀儎偑摿挜丅 |

|

丂偙傟偱揾憰慜偺嶌嬈偼廔椆丅師偼揾憰偩丅 |