シーファイア FR.47 (タミヤ1/32)その3

2013.7.20初出

|

|

|

塗装・細部 |

|

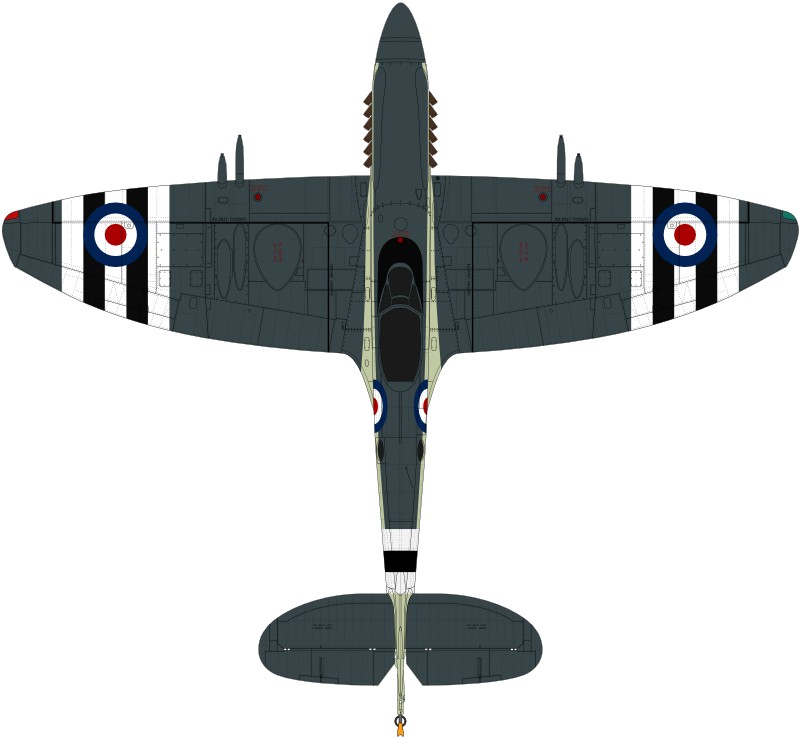

まず、調色。スカイは#26ダックエッググリーンに#128灰緑色(日本陸軍機下面色)を3:1で。#26ビン生は、やや黄緑が強く鮮やかに感じる。それを褐色系の#128で補正するわけだ。エクストラ・ダークシーグレイ(以下EDSG)は、#333のEDSGに自作シーブルーを少量(5%くらいか?)加える。ビン生#333は無彩色で、スカイの隣に置くと人間の目にはやや赤く映る。それを補正し、空と海の青の映り込みを気持ち足す程度。 戦中より彩度が高い戦後ラウンデルは、EEライトニングを作った時のお勉強で、ラウンデル・ブルーには#322フタロシアニン・ブルー。ラウンデル・レッドは、銀肌には明るいブライトレッドとしたが、迷彩には渋めの赤がいいかなと、#327サンダーバーズ・レッド。帯の白はGX1クールホワイト、帯の黒はインレタの純黒とバランスを取って白10%混の黒相当の自作ナイト。プロペラブレードは白20%混の半艶黒。先端はF-86で使用の自作オレンジイエロー。フラップ、脚収容部は黒混の#8銀、ホイルはSM01スーパーファインシルバー。 作業は以下画像で。 |

アルミの窓枠は、洗剤で脱脂の後、プライマーとしてアルミカラースプレー・クリアを吹く。その後、サフを吹いて下地作り。 |

続いてスカイ。マーキングとは突合せで塗るため、マスクしておく。EDSGのみ重ね塗り。 |

EDSGのためのマスキング。 |

銀のためのマスキング。脚収容部はセロテープを貼ってナイフで切り抜く。 |

EDSG吹き付け終了。 |

マスクをはがす。この段階で一旦ラプロスでざっと表面の柚子肌を均す。一部磨きすぎてタッチアップ。 |

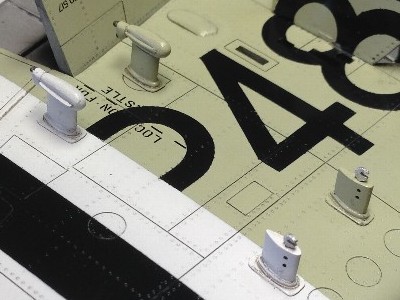

小物も塗装。ペラ先端の黄色も突合せで塗る。細部塗装の考証は次回更新で。 |

マーキングに移る。マスキングの手順を考え、最初は青。大きい部分のマスキングにはサランラップが便利。 |

青終了。 |

エルロンのバルジが左右不揃いなのに気付く。右舷側を切り取って付け直す。以前の位置が分かるね。このあとサフ吹いてサンディング。 |

バルジ部の補修&下地作りが済んだところで、改めて白のためのマスキング。 |

白を吹いて黒のためのマスキング。風防前方アンチグレアも同色。 |

ナイトを吹いて最後に赤。 |

マスクをはがして出来上がり。 |

|

補足。アルミのプライマーからEDSGまで丸一日。サフ吹いて出てきた不具合(傷やスジボリ等のミス、サンディング不足など)の修正に手間を要するのだ。青から赤までが丸一日。マスキングの手間が半端ないのだ。リベットが埋まらないように、重ね塗りは極力避け、さらに吹き付け厚さにも気をつける。私の場合、シャバシャバに希釈する。正確に測ったことないけど3~5倍くらいか。これを、薄く何回にも分けて塗り重ねる。一層吹く度ドライヤーで強制乾燥。こういう塗り方なので、天候には全く左右されない。今回も雨の日に塗っているが問題は発生してない。 じつは、主翼下面に大書きされたシリアルが未だ。これはクラフトロボでシートをカットして塗る予定。その他のレターはインレタ。続いてクリア吹き、ラプロス磨き、コーションのインレタ、クリアと進んで、機体塗装が終了となる。まだ残工程が結構あるな。間に合うか?

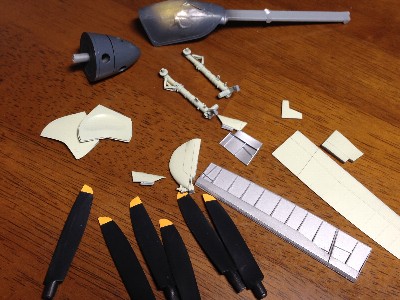

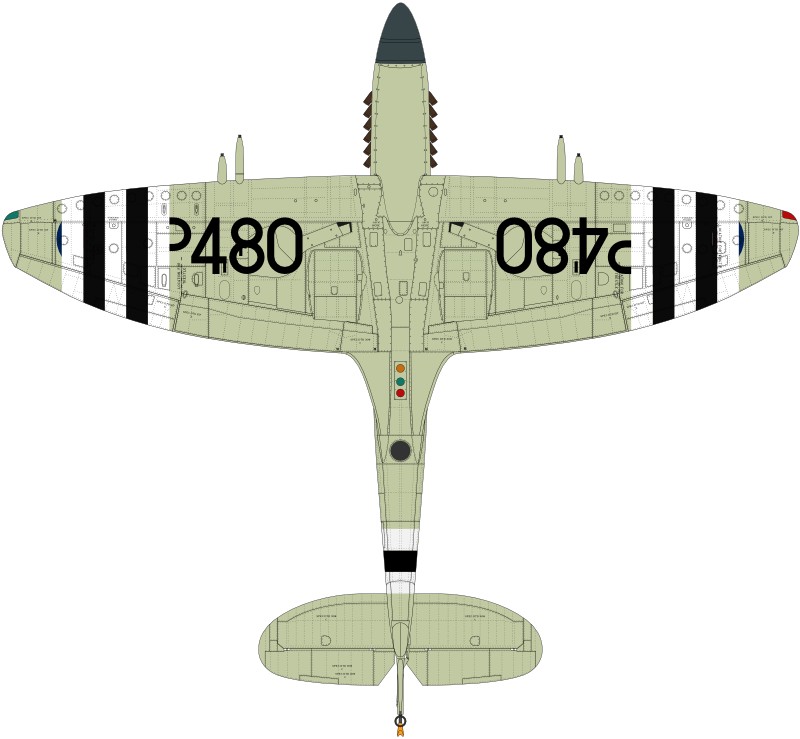

マーキング。どうせなら実戦参加機、中でも朝鮮戦争の白黒帯を巻いたやつにしたいところで、第800スコードロン所属、機番180とする。これ、世傑にRATO装着して離艦中の写真があって、私の中で47といえばコレしかないという刷り込み具合。ただし、シリアルなど細部を詰めていくと資料により諸説バラバラ。このあたりは次回更新で詳しく語ることにして、結論としてシリアルはVP480、スピナはEDSGとする。 |

|

|

シーファ47は、このペンギン塗装が大多数で変わり映えしないが、塗り分け位置やウォークウェイなどを細かく見ていくと差異がある。作品は、バリエーションの中で胴体塗り分け線が下寄り(=EDSGの面積が広い)で、機首はスラストラインに沿って前下がりのグループだ。これらは実機写真から確認できる。機体により、塗り分け位置が上だったり、機首前下がりなしもある。また、胴体と主翼、水平尾翼の塗り分けも同様にバリエーションがある。こだわるなら写真で確認するが吉。既存資料(文献-22、24も含めて)の塗装図はデタラメで信用できないぞ。 |

|

|

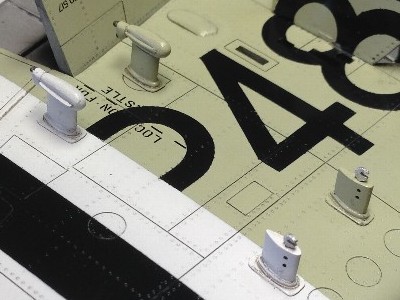

主翼ウォークウェイでは、図の縦線の位置は少数派で、多くは車輪バルジの直近に位置する。風防前方のアンチグレアの範囲は、もっと狭いものもある。胴体シリアルは4インチ。この書体も、画像不鮮明で確証はないが、バリエありのようだ。一方、ラウンデルの位置、サイズには変化は見られない。胴体ラウンデルは30インチ、主翼上面は36インチ。白黒帯は各色12インチで、主翼ラウンデルは黒帯にぴったり納まる。下面ラウンデルも36インチ。シリアルがあるため、位置は外寄り。下面はなぜか白黒帯で塗り消されている。下面シリアルは32インチかな。 |

|

|

塗り分け線は、なぜこのようにバラバラか? 推測だが、初期生産ロットは旧塗装の上面EDSG/ダークスレートグレイ+下面スカイで生産され、後に現地(部隊?orデポ?)でペンギンに塗り替えられたからではないか。作品の機体は風防からして後期の生産と思うが、当機と同じ塗り分けの機は複数見られる。これは、後に工場で塗装されたが故、一定のパターンに従っているのではないか。 次に細部の塗装について。文献-80のオリジナルカラー写真より、主脚カバー内側と脚柱のスカイ、ホイルの銀が確認できる。類推で主車輪カバー内側もスカイかな。脚収容部とフラップ内側が悩ましい。大した根拠はないが、そうでないとする根拠もないので作品は銀とする。ま、違っていても塗り直しは可能だ。尾脚まわりも同様に根拠なし。主脚の類推なら尾脚柱もスカイとすべきだったかな。ま、いいや。キャノピ内側の胴体上部は、実機写真でEDSGと黒と両方あり。EDSGが多数派のようだ。燃料注入口の赤は不詳。レストア機ではフック先端が黄色だが、当時はどうだったんだろう。

|

|

|

|

次に、塗り分け線の修正。実は上述の機首前下がりを見落としている。また、主翼の塗り分けも直線的で美しくない。アンチグレアも形がイマイチ。塗り分けの段差をペーパーで落として再度吹き直す。 |

修正後。焦って作業して、結局手戻り。急がば回れとはこのこと。 |

再掲。修正前。違いが分かるかな? |

|

続いて、塗装面を磨く。まず、塗り分けの段差(突合せ塗装でも塗膜の厚さ違いで段差はある)を中心にガイアのクリアを吹く。段差を消しつつ、リベットが埋まらないように、吹き付け厚さを慎重にコントロール。次にラプロス#6000で段差と柚子肌を均す。ラプロスではバルジ周囲の凹部がうまく磨けない。ここは歯ブラシにコンパウンドを少量つけてバス磨きすると、割とうまくいく。これ、今回の発見。ウェザリングはパステル粉を水で溶いてウォッシング。以上で、塗装関係は一応完了。

|

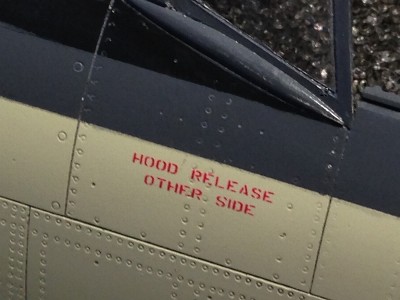

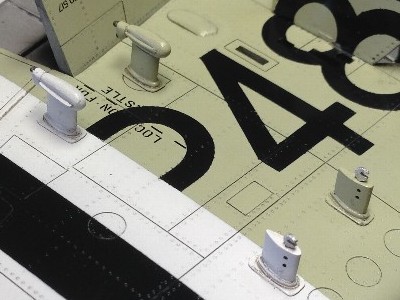

このへんのレター類は全部インレタ。 |

1/32だと、文字も読める。書体も分かる。 |

|

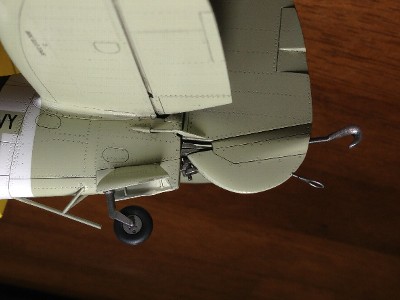

で、静岡に向けて、体裁を取り繕うべく最終組み立て。主脚、尾脚を接着。スパスピの主脚柱はノーマル翼より取り付け角度が開きトレッドが広くなる。タイヤは地面に垂直で、脚柱とタイヤの相対角度はノーマル翼と異なる。側面から見た脚柱角度は変わらず。フラップは瞬間でイモ付け。脚カバー、車輪カバー、プロペラ、排気管、キャノピは両面テープで仮り止め。風防内側を掃除してたら、防弾ガラスが外れる(泣)。 |

ペラのマークはこれが正しい。 |

脚接着後にL字型のパネルを接着する。 |

|

|

|

|

|

ということで、今年も静岡は土日フル参加。飛行機の新作完成品は72の2機のみ。ちと淋しいぞ。ともあれ、みなさま会場で。

それにしても、今年のHSはタミヤ、ハセガワの飛行機新開発キットの公表がなく、寂しく感じる。もっとも、スケールモデルのマーケットが縮小している現在、寂しいといって嘆いているだけでなく、我々も国産キットをもっと買わないといけないんだろな。そのためには、チューカ系の不出来なキットを買うのを止めて、お小遣いを節約しないと。

で、作品は世傑写真とおそらく同じ時期に撮られたであろうネット写真に基づきVP480とする。これも実はVP430だとかいう可能性が無くは無いけど、そこは割り切りで。スピナの色は確証ないが、写真の印象では上面色と同じかな。世傑写真ではエルロンが色違いにも見えるが、詳細不明で模型的に美しくないから無視する(退色度合の違う別機と交換か?)。なお、胴体と主翼の番号違いについては、もしかすると車輪カバーのみ他機から交換かも??

|

|

|

もう1枚は初期型風防で、1949年、地中海における空母オーシャン上の第804スコードロン所属機。塗り分けラインの違いを見ていただきたい。主翼フィレット全体がEDSG。写真不鮮明だが、おそらく水平尾翼もフィレットまで同色。胴体ラウンデル位置がイレギュラーで、サイズも36インチ。主翼は上下とも36インチで規定の位置。ウォークウェイは多数派のバルジ近傍。写真はWP本他にあり、着艦をミスって舷側から宙吊りなっている。なお、同隊で胴体ラウンデルが通常位置・サイズの機体もある(O-132、VP458、前期型風防、主翼フィレット全体がEDSGなど塗り分けはO-141と同じ、機番はP-180機とほぼ同じ位置・サイズで、書体は主翼下面シリアルと類似、Crowood本158頁に写真)。 |

|

|

|

|

|

さて、前半の穴あきベルトタイプは、肩と腰からくる4本のベルトを体の真ん前で三角形のピンで止める。後期になると穴はなくなり、ピンのかわりにサバの缶詰みたいなホルダーにベルト端部の金具を差し込むようになる。リリース方法がイマイチ不明だが(どなたかご存知?)、サバ缶の真ん中にあるツマミを押すか回すかすると、4つの金具が一度に外れるのかな。 ジャイロ式照準器は、P-51用バラクーダ・スタジオ製レジンの不使用パーツ。基本形は同じだが米軍用とは後端部が異なり、プラ材ででっち上げる。シーファイアは基本的に全型式で頭部防弾板にはヘッドパッドが取り付けられる。カタパルト発艦、フック着艦を考えれば当然だ。4mmプラ丸棒を削る。以上でコクピット回りはほぼ終了(あ、給油口がまだだな)。 |

ベルトの金具は、手持ちエッチングを漁って、一番似ている1/48ハリケーン用を選択。つまり本来の用途には大き過ぎるってことだ。 |

ベルトはいつもの釣り用の鉛板。金具の詳細は実物とは違うし、出来上がりも少々違うけど、そこは雰囲気で。 |

バイザーはキットのエッチング。取り付け架台はキット。実機写真と見比べると形が違う気がするけど、さりとて詳細不明でそのまま使う。 |

一度外れた防弾ガラス、以前のものは形が少々歪んでいて、これを機に作り起こして再取り付け。 |

|

車輪カバーの開閉機構をスクラッチ。車輪カバーを引き上げるリンクロッドを実機通りの構造にしようと苦労する。端部の工作は、真鍮板に穴をあけてU字形に曲げ真鍮線にハンダ付けするが、ちょっとオーバーサイズ。目立たない上側にもってくる。下側は0.3mmプラバン細工。短冊に切って穴をあけて整形。3枚重ねて中心に伸ばしランナーの軸。ロッドの軸は0.5mm真鍮線と0.7mm真鍮パイプを組み合わせ。結構手間がかかるが、出来上がりは2回り程オーバースケールで残念賞。 |

ホールドバックやり直し。右は以前製作のもの。ただし、実機写真を見ると、このような輪っかでないタイプもある。詳細は不明。 |

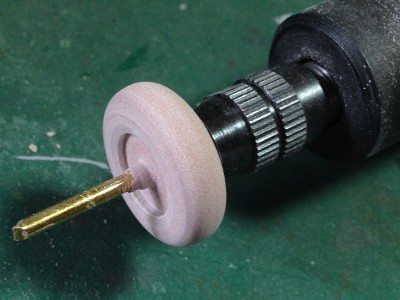

油圧アクチュエータは2mmプラ棒をルーターにかませて削る。シャキッと作るのは結構難しくて、真鍮パイプの組み合わせの方がいいかも。 |

出来上がった各パーツを脚収容部に取り付ける。取り付け済みの脚や風防を壊さぬよう、取り回しに神経を使う。 |

車輪カバーのロッドがオーバーサイズなため、その影響で各部の辻褄が合わない。今更作り直す気もせず適当に誤魔化す。 |

|

注目すべきは機首の塗り分けで、パネルラインから上に外れる。どの機体を見てもこの塗り分けなので、工場でこのように塗装されたのだろう。主翼上面ラウンデルは56インチ(←たぶん)Cタイプ。同隊では、機番109がFR型、上面単色、暗色スピナ(EDSGと思われる)、シリアル不明。機番110がF型、上面2色、スカイスピナ、シリアル不明。 |

|

|

2枚目のイラストはF型で2トーン。手持ち資料では、この塗りで実機写真があってシリアルが判明している機体はLA542しかないが、固有マーキング全くなし。それでは淋しいので、ウォーペイントに塗装図のあるLossiemouth Station Flight所属、LA546機番900にする(写真はなし。Lossiemouth Station Flightって何?)。したがって考証は同本任せ。ちなみに、LA542はLA546からレター類を抜いたものと全く同じ。 ところで、カットダウンで偵察窓のないF型の後部胴体は、シーファF.17とF.22/24とでパネルラインやアクセスハッチの配置が異なる。ではこのF.46ではどうなの?が問題だが、右舷の写真より(左舷は鮮明な写真がない)F.24と同じと思われる。右舷側の詳細はMk.22側面図を参照いただきたい。また、Mk.46はホールドバックがなく、尾灯が低い。 |

|

|

Mk.Iのページにあるマーリン型のイラストにもプロペラを追加して差し替える。ブレード外形の考証は甘いし、ハイライトやシャドウも改善の余地あり。まあ、雰囲気ということで。

|

三色灯はいつものUVクリアだが・・・ 等間隔でないのは実機のとおり。 |

尾部まわりの小物取り付け終了。 |

|

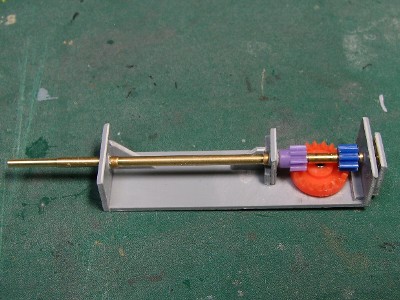

自作排気管がオーバースケールなのが気になっていて、やり直す。ポリパテ部分はそのまま使い、端部のプラパイプを小径のものに交換し、それに合わせてポリパテ部分を削る。結果、まだ少し大きい気もするが、多少なりとも改善されたので良しとする。相変わらず出来はイマイチ。でも、そのうち別売りレジンパーツが出てきそうな気もするし。 二重反転ペラ。差動ギアを作って可動を試みるも、現状ではスピナ相互及び胴体との間に0.3mmの隙間を許容し、スピナはブレながら回る、というのが精一杯。それなら回さないほうがマシ。ということで、固定展示用の軸を新造する。スピナの軸穴の中心&垂直は、穴を先に掘ってから回転切削している関係上ほとんど誤差なし。そこに4mm径のプラパイプを差し、プラバンでその受けを作る。軸穴とプラ棒も遊び全くなし。接着してないので、角度は任意に変えられる。 |

排気管やりなおし。 |

反転可動は諦め、展示用に軸受を作る。ここにボタン電池を仕込んでLEDを光らす予定だが・・・ |

|

頭の中では完全に誤差がないのだが、現実は重ねた2本のパイプに遊びがあって軸が僅かにブレる。ただ、遊びがないと抵抗で反転しない。ポリキャップは弾力があるため、スピナの軸の中心と垂直が完全には保たれない。ただ、はめ合わせをキツくすると(0.1mm程度スピナの穴を小さく、または軸を太く)スピナの脱着が難しくなってペケ(実は試行錯誤の途中でそうなって、無理に抜いたらギアが壊れたのだ)。 このあたりの誤差は0.1mmもないんだけど、軸の誤差はスピナ外周では増幅されるので、ほんの僅かな誤差でも回転させると、大きな歪みになる。なお、ギアの精度は回転の精度には関係しない。だから、ギア機構を工夫しても回転のブレは改善しない。 |

再掲。当社反転メカニズム。 |

|

本気で高精度で反転するにはどうするか? この解決には、スピナと軸を接着する方法しか考えられない。それはそれで、高精度に接着する方法がかなりの難問。一度ずれて接着したら終わりだ。もしそうなったら、再度ルータに刺してスピナを削り出して完全なる回転体にして、最後にその軸にギヤを組み込むしかない。でもどうやってギヤを組み込むかがまた難問だ。スピナ着脱を残すならば、軸をうんと太くすれば、軸とスピナの誤差を許容範囲にできるかな。ただし、太いと軸同士の摩擦が大きくなってうまく回るかどうか。このあたり既成の工業製品でもないと、難しいかも。

ともかく、現状手元にあるものでもう少し頑張る。溝のエッジが欠けるのを防ぐため、瞬間で表面をコーティング。縦方向の細かい溝は真鍮棒の先を尖らせた幅1mmの自作ノミで押さえるようにスジをつける。エッジの欠けはかなり改善される。まだ縦溝の間隔が揃わない。そこで、自作ノミを2本並べてハンダ付け。既に掘った溝をガイドに順次掘っていくと間隔も揃う。実物は、もっと1つのブロックが小さく、横に6~7個、円周方向に60個ぐらいあるが、そこは技術の限界でデフォルメしちゃう。ホイールハブはバラクーダのレジンパーツを利用。周囲のゴムタイヤ部分を削り落とし、表裏で2分割。 ところで、フロムザコクピットの写真を見てると、例のブロックパターンの他に、米軍機にあるような1つのブロックが十字形(47)や、菱形(III)もある。46は溝なしが一般的みたい。 |

ロータリーツールでタイヤゴム部を削り出す。 |

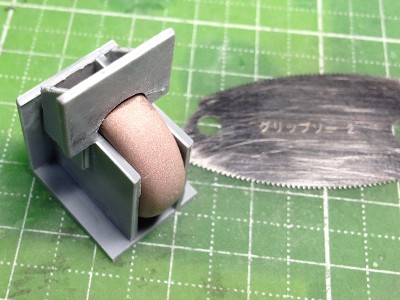

ヘルキャットなんかの菱形パターンと同様に治具を作る。 |

これが縦溝用の秘密兵器なのだ。ケミウッドは柔らかいので真鍮でも硬度は十分。 |

とりあえず、1個出来上がる。よく見りゃガタガタだな。 |

|

塗装でちょいと悩む。外側の一対は白帯の中に入り、さて白かスカイか。この帯は朝鮮参戦後に米軍からの要請で急遽現地塗装したもの。下面ラウンデルは塗り潰されてしまっている。ということはランチャーもそのまま塗り潰したんではないかな?と勝手に推測。 |

前側フックはアルミ板削り出し。主翼への接着は木工ボンドで、取り外し可能。 |

|

|

完成 |

|

|

|

|

最後に、ウォーペイントから800スコードロンにおけるシーファイア47の戦闘記録をテキトー抄訳で引用する。

その後、ロケット弾を携行しての武力偵察、港などの写真偵察、米艦載機発着艦時の艦隊上空護衛、哨戒、英軍艦の艦砲射撃管制、インチョン(仁川)上陸作戦時の航空支援などを実施した。その間、敵機との空中戦は発生しなかったが、鉄道、道路、橋、対空陣地、トラック、武装ジャンク船、中小艦船などを攻撃、撃破した。参戦後すぐに、機影がYak-9に似ているため米軍から白黒の識別帯が要請された。それでもB-29からの誤射により1機が墜落(乗員は脱出後救助)した。 同年9月20日のシーファイア2機による武力偵察を最後に、トライアンフは戦域を離れた。作戦期間中は、主として着艦時の事故、衝撃のため損耗し、逐次佐世保に戻って新たな機体が補給されたが、最後は可動4機のみであった。その後、香港にて空母シーシュース(HMS Theseus)のシーフューリー飛行隊と交代し、11月10日解隊、シーファイア最後の実戦部隊の幕を閉じた。なお、予備役飛行隊では1954年3月までFR.47が使用された。

まず短鼻Mk.XIIcから。イラストは、1944年6月、41Sqn所属EB-Z/MB854、R.ハーディング大尉搭乗機で、彼はV1を3機撃墜した。前述文献に写真があり、胴体下部の幅の狭い(約9インチ)ストライプが確認できる。主翼下面は不明なものの、他隊で同じような幅の狭い胴体帯で主翼にも同幅の帯を巻いた機体があるので、同じような位置、幅との想定で描く。同隊他機の例からすると、右舷のレターはEB◎Zかな。また機首下面に白の機番があると思われる。前述写真にT.スペンサー大尉のMk.XII MB856/EB-Xも写っていて、細部の塗装は同じと思われる(写真不鮮明で詳細不明)。 ところで、Mk.XIIの謎の一つが翼端灯。同じ41SqnのEB-B/MB882の写真では通常の切断翼にあるタイプの翼端灯が見られない。かといって、無いと飛行に支障があるから、どこかにあるハズなんだけど・・・。なお、右舷下面にはIFFのロッドアンテナ1本がある(位置は外側7.7mm機銃のちょい内側でエルロンの直前。拙作シーファイアXV参照)。 |

|

|

続いて、Mk.XIVc DW-D/RB159は超有名な機体で素晴らしい空撮写真が残されているね。610Sqn飛行隊長R.A.ニューベリー少佐が1944年6月~9月に搭乗、当機にて単独8機、共同2機のV1を撃墜した。上記オスプレイ本によると、同隊のMk.XIVは速度を上げるため150オクタンのガソリンを使い、風防のバックミラーを撤去、機体表面を磨いたとあるから、写真撮影後に実施されたと思われる。D-Day後はストライプが巻かれたかも?(←写真は見たことがないが) RB159は350,41,416Sqnで長く使用され1949年にスクラップにされたとか。 本機は、Mk.XIVの中でもかなり初期に生産されたもので、翼はCウイング、20mm機関砲スリーブも古いタイプだ。外側のキャップは、少し長くて先が尖ったタイプ。上のMk.XIIと比較されたし。従来からコードレターの周囲には黄色の縁取りがあると言われていて、モノクロ写真だとスカイと黄色の判別がつかないが、確かに他機と比べてレターが太いし、多分そうなんだろう。同隊他機は黄縁無しとされる。 そのほか重箱の隅をいくつか。別角度の写真から機首下側に暗色丸の中に明色でレター「D」が記入されていることがわかる。色は不明でとりあえず黒で塗っておく。機首の上下迷彩塗り分け線は、パネルラインより下側にある。右舷レターはDW◎Dで、シリアルの上に重ねて描かれる。主翼下面、ラウンデルの外側には航法灯(両舷)、右舷にIFFアンテナ1本がある(位置はXIIと同じ)。スライドフードの膨らみは他のMk.XIVと比べてかなり大きい。これは写真のトレース。 |

|

|

さて、比較のために、以前掲載したシーファイアのイラストも並べよう。グリフォン・スピットの進化過程が分かるね。 |

|

|

|

話を戻して、1枚目のMk.XIVe YB-A/RN135は、1945年秋、17Sqn飛行隊長のジェイムズ・ヘンリー"ジンジャー"レイシー少佐(階級はイラスト時)機。数あるエースの中でもレイシー少佐は、模型ファンとしてはとくに親しみを感じるね。というのも、彼の趣味は模型飛行機作りで、ゴム動力飛行機やFW190のソリッドモデルを手にした写真(文献-13)が残されている。彼の撃墜記録のほとんどは欧州で、バトル・オブ・フランスやバトル・オブ・ブリテンで活躍した。1943年3月にインドの20Sqnに異動。最後の撃墜記録はスピットファイアMk.VIIIによる。終戦後、17Sqn飛行隊長として日本に駐留し、最初に日本の空を飛んだスピットファイアの1機となった(以上略歴出典はwikiなど)。 本機は、文献-46のオスプレイ本などに実機写真がある。通常型のラウンデルとフィンフラッシュをダークグリーンで塗り潰し、SEAC国籍標識を描いている。翼端は写真の範囲外で議論のあるところ。というのは、同じRN135で切断翼の写真があるのだ。ただし、時期が違うこと、レイシー少佐搭乗時の同隊他機がみな標準翼であることを考えると、当時は標準翼で後に切断翼に交換した可能性が高い。ま、世の中の塗装図やデカールの考証も標準翼だし。 籠手の部隊マーキングの詳細は、写真不鮮明で確証なし。私にゃこう見えるってことで。既存塗装図などでもいろいろな解釈があったり。またその後方にも何かのパーソナルマーキングがあるようだが、不鮮明でよく分からん。その他のマーキングの形状・位置・サイズおよび迷彩塗り分け線は写真をできるだけ再現したつもり。描画技術的には、艶を抑え(=ハイライトのぼかしを大きく)、陰を濃いめ、ほんのり退色風味。 |

|

|

2枚目のPR.XIX PS852は、1951年、香港で「気象観測」を行った81Sqnエドワード・パウルス大尉(F/Lt Edward Powles)搭乗機。上面グロスのミディアム・シー・グレイ、下面PRUブルー、下面シリアルは白、国籍標識は戦後のブライトカラー。後に当機は全面銀塗装(+アンチグレア)、赤白スピナに変更された。明色グロスの質感表現が難しくて、実感に乏しい。ヘタレだなあ。気象観測の何たるかは、こちらのブログ(2015年2月11日の記事)をご参照くだされ。 |

|

|

|

|

|

ちなみに私の図面は前者(黒)。そのベース資料は初期マーリンらしきものと、スーパースピットらしきものの2つがあって両者とも基本ラインは同じ。後者の資料はMk.IXおよびXVIに特化したもの。ただ、両者の使い分けはいまいち不明。レストア機では多数派は前者で、現存機ではMk.I、V、IX、XIXで確認。一方後者はシーファイアXVIIにあり。レストア機だと他機の部品を使う可能性もあるから断定はできないが、型式に法則はなさそうで、製造工場によるのか? |

大きい方(黒線)のフィレット。PR.XIX。 |

こちら小さい方(赤線)。シーファイアXVII。並べてみても違いはほとんど分からない。 |

|

●拡大図面

●拡大図面

●拡大図面

●拡大図面

●拡大図面

●拡大図面

この頃のFAA機はドロデロに汚れていて、イラストもドロデロ風味を加える。といっても、タン色の縦縞をランダムに薄く被せ、リベットライン沿いの暗色汚れを強調。あとは迷彩色の明度を上げ退色を表現するくらい。これで、結構FAA機の雰囲気が出てくれる。 |

|

|

2枚目、フックが胴体下部にある初期型Mk.XV SR520はフランス海軍54S飛行隊(Escadrile 54S)所属機。出展は文献-24ウォーペイントの写真。当文献にもこれ以上の記述なく、ネット検索してもフランス語読めずで詳細不明。詳しい方の情報求む。写真不鮮明ながら、主翼上下のラウンデルには錨マークは記入されていない模様。シリアルの書体はちょっと違うけど許してちょ。 描画テクとしては、くたびれた姿を表現しようと、外板のベコつきを描き加える。手順は簡単で、リベットラインを一括コピーして点線を実線に変換。白色にしてぼかし、リベットラインより僅かに右下にずらして配置。同じものを黒色にして今度は左上に配置。これでリベット部を凹に見せる。やりすぎるとクドいから、一見分からない程度に。

|

|

|

|

|

|

温帯海上迷彩は、1946年夏の地中海における空母トライアンフ800sqn F.Mk.VII P-173/SX345。クロウッドp108に右舷写真がある。当機は1946年5月から就役、1949年1月にクラッシュして登録抹消されたとか。なお、800sqnがMk.XVIIを使用したのは1947年1月からで、1949年4月にはシーファイアMk.47に転換した。主翼上面ラウンデルは56インチのCタイプ。主翼下面は不明。イラストは想像で、シリアルなし、従前位置のラウンデル を描く。この迷彩のMK.17でも、シリアルが大きく記入され、ラウンデルが外側にずれたタイプもある。ただし少数派。他に800sqnで機番とシリアルが分かっているのはF.Mk.XVII P-172/SX333がある(From The Cockpit p53にFR.47 VP439の上に乗り上げた写真)。塗装は同じ。 コンバットタンクのステーについて。位置、本数などの詳細不明。ステーはおそらく4本で前から2-1-1。中央のは燃料管のフェアリングと思われる。クロウッドp108ではさらに主桁より前方に1本あるように見える。ただし、同本p145では、当該部にないので、写真は後ろに隠れた機体の一部ではないかと思われる。 |

|

|

ペンギン塗装のF.Mk.XVII SX156は1949年、767sqnで訓練に用いられた。主翼上面ラウンデルは36インチで一般的な位置(拙作FR.47と基本的に同じ)が確認できる。ただし、この塗装のXVIIでも小振りのラウンデルが極端に外寄りに記入された例(上下面とも)がある(FTC p36、p51←1831sqnのこの機体は損傷で交換したのか、左右でラウンデルの位置サイズが異なる)。Mk.XVIIのペンギン塗装は、おそらく全機が温帯迷彩から塗り替えられたもので、それゆえフィレット等の塗り分けやシリアルの位置/書体などにバラツキがみられる。この頃になると、主翼下のシリアルは「あり」が標準。

イラストはこの頃では新規に描き起こす部分は少なく、以前描いたものの寄せ集めでポンと1機出来上がる。模型じゃこうはいかない。全型式制覇も近いぞ。 |

|

|

続いて、F.Mk.24,VN318/W2-Fは、1949年8月香港啓徳基地(Kai Tac AFB)の極東空軍(FEAF)第80スコードロン所属。写真は文献-42にある。80Sqnは、当頁ではグラディエータとロアルド・ダールでお馴染みの伝統ある部隊。終戦後は占領軍としてドイツ、ヴンストルフに1年半駐留した後、HMSオーシャンにて香港に移動した。当機は、1952年4月に香港援助空軍(Royal Hong Kong Auxiliary Air Force)に引き渡され、全面銀塗装+黒アンチグレアという塗装になった。ベルの部隊マークにはモットーである"STRIKE TRUE"と記入されている。写真の開いた乗降ドアから、コクピット内部がインテリアグリーンであることが分かる。 |

|

|

|

続いて、スーパーシーファイアのプロトタイプ、Mk.45だ。24の次のナンバーとして、一の位の4⇒5は混同を避けるためと理解できるとして、十の位は何故4なの? Mk.35じゃないの? さておき、Mk.45はMk.21をベースに極少数機のみ生産され、テストに供された。LA429はその2機目で、故に所属部隊はなし。写真はSAM本にある。レター類もなく、至って地味。4本スポークで、脚カバーは前が斜めにカットされてなく21のまま。ガンサイトの有無は不明。試験機なのでなしとする。 ラダー形状が悩ましい。SAM本には17のラダーと書かれている。1機目のTM379はそのように見えなくもない。ただし上部の形状は合わず、ここは21のものに交換かな。LA429はこれよりコードが短い。21のラダーがベースで、下をちょん切って17のフック基部の長さを詰めて装着、フック自体は17と同じ、と推測して画を描く。水平尾翼は不明。21と同じく旧タイプかな。 |

|

|

|

1948年頃のエジプト、ファイード(Fayid)飛行場における208 SqnのFR.Mk.XVIIIeだ。WW2での同隊は、ハリケーン、トマホーク、スピットVなどを装備し、エジプトを中心にしつつイタリア戦線などで活動した。戦後もエジプトに戻り、1948年5月にはイスラエル独立戦争で同国のスピットファイアLF.9(!)と交戦、2機を撃墜した。1951年3月、ミーティアに、その後ハンター、ヴェノム、バッカニアに転換し、現在はBAeホークを使う。 イラスト補足。写真は上と同文献。RAFスピットには珍しくイレギュラーな迷彩パターンである。同隊他機も同じパターン。胴体ラウンデルは一般的な30インチより大きく見え、33インチとする(←一応3の倍数で)。主翼上面ラウンデルは54インチくらいかな(これも一応・・)。コクピットはグレイグリーン、ホイルは3本スポーク。同隊他機に、N/TP391がある。こちらのスピナは黒あるいは青かもしれない。Nはフレーム1つ分後ろ、カメラ窓の直前に記入される。他は同じ。 |

|

|

掉尾を飾るは、一番最初のグリフォン機であるMk.IV DP845だ。正確には、イラストの42年春頃にはMk.XXへの改称を経てさらにXIIと改称後だけど。DP845は1941年11月に初飛行(←極東では開戦前、疾風は開発指示もない)。その時はダミーの20mmカノン6丁フェアリングにスロッテド・フラップ、旧タイプのラウンデル。なお、2機目のグリフォンDP851は、42年8月初飛行、同年末には2ステージグリフォンに換装され、後にMk.21のプロトタイプとなる。 補足。カウルの基本形状は生産型と同じと想定する。スピナは写真の印象で描く。イラスト時点のフラップが不明。スロッテドフラップ自体が詳細不明なので、通常タイプに改修済みと勝手に決める。同年秋の撮影とされる写真では通常型になっている。もしかして、普通のCウイングに交換したのか(ところで尾脚が固定式に先祖帰りしてるのは何故?)。燃料タンクのパネルラインは、2ステージ型のように斜めになっている。ファスナや給油口の位置は想像で。スライドフードは側面が平面か。プロペラブレードはIX型などのロートルペラに似ているが、先端が丸いなど形状が若干違う。イラストの再現度はかなり甘い。ホイルは5本スポーク。なぜか尾灯がない。もしかすると、主翼前縁黄色塗装ありかも。 |

|

|

|

参考資料 |

| 1 | 新版 世界の傑作機 No.102 スピットファイア | 4-89319-104-7 | 文林堂 |

| 2 | 新版 世界の傑作機 No.25 スピットファイア | - | 文林堂 |

| 3 | 旧版 世界の傑作機 1975年2月増刊 スピットファイア Mk.I-XVI | - | 文林堂 |

| 4 | 旧版 世界の傑作機 1975年8月増刊 スピットファイア Mk.XII-24 | - | 文林堂 |

| 5 | 航空ファンイラストレイテッド No.111 第二次大戦ドイツ空軍・イギリス空軍戦場写真集 | - | 文林堂 |

| 6 | 航空ファンイラストレイテッド No.93 Veterans いまなお飛行可能な大戦機たち | - | 文林堂 |

| 7 | 航空ファン別冊・エアコンバット No.5, No.6 | - | 文林堂 |

| 8 | エアロ・ディテール 8 ヴィッカース・スーパーマリン スピットファイア Mk.I~V | 4-499-22617-1 | 大日本絵画 |

| 9 | エアロ・ディテール27 マーリン・スピットファイア Mk.VI~XVI | 4-499-22709-7 | 大日本絵画 |

| 10 | エアロ・ディテール30 グリフォン・スピットファイア | 4-499-22741-0 | 大日本絵画 |

| 11 | オスプレイ軍用機シリーズ スピットファイアMk.I/IIのエース 1939-1941 | 4-499-22739-9 | 大日本絵画 |

| 12 | オスプレイ軍用機シリーズ スピットファイアMkⅤのエース 1941-1945 | 4-499-22810-7 | 大日本絵画 |

| 13 | RAFのエースたち | - | 戦車マガジン |

| 14 | モデルアート臨時増刊No.387 スピットファイア | - | モデルアート社 |

| 15 | Spitfire in action aircraft no.39 | 0-89747-092-3 | Squadron/Signal Publications |

| 16 | Waffen Arsenal 36 Spitfire | 3-7909-0064-8 | Waffen Arsenal |

| 17 | The Spitfire Story | 1-85409-172-7 | Arms and Armour Press |

| 18 | Warbird History Spitfire | 0-7603-0300-2 | Motorbooks International |

| 19 | Supermarine Spitfire | 0-86124-140-1 | Bison Books |

| 20 | Spitfire at War | - | Ian Allan |

| 21 | Sie flogen die Spitfire | - | Motor Buch Verlag |

| 22 | From the Cockpit Seafire | - | Ad Hoc Publications |

| 23 | Supermarine Seafire | 978-1-86126-990-4 | Crowood |

| 24 | Warpaint 20 Supermarine Seafire | - | Hall Park Books |

| 24-2 | Warpaint 78 Vickers Supermarine Merlin Seafire | - | Hall Park Books |

| 25 | Spitfire Flying Legend | 1-84176-210-5 | Osprey |

| 26 | Monografie Lotnicze 38 Supermarine Spitfires cz.1 | 83-86209-75-9 | AJ-Press |

| 27 | Monografie Lotnicze 39 Supermarine Spitfires cz.2 | 83-86208-76-7 | AJ-Press |

| 28 | Monografie Lotnicze 40 Supermarine Spitfires cz.3 | 83-86208-77-5 | AJ-Press |

| 29 | Monografie Lotnicze 71 Supermarine Spitfires cz.4 | 83-7237-079-6 | AJ-Press |

| 30 | Warbird Tech 32 Griffon-Powered Spitfires | 1-58007-045-0 | Specialty Press |

| 31 | Warbird Tech 35 Merlin-Powered Spitfires | 1-58007-057-4 | Specialty Press |

| 32 | Modellers Datafile 3 The Supermarine Spitfire part1 Merlin-Powered | 0-9533465-2-8 | SAM Publications |

| 33 | Modellers Datafile 5 The Supermarine Spitfire part2 Griffon-Powered | 0-9533465-4-4 | SAM Publications |

| 33-2 | Classic Warbirds 1 Spitfire Star of Israel | 0-9583594-0-7 | Ventura Publishing |

| 33-3 | Classic Warbirds 2 Spitfire The ANZACS, The RAF through Colonial eyes | 0-9583594-1-5 | Ventura Publishing |

| 34 | Classic Warbirds 3 American Spitfire camouflage and markings (Part 1) | 0-9583594-3-1 | Ventura Publishing |

| 35 | Classic Warbirds 4 American Spitfire camouflage and markings (Part 2) | 0-9583594-4-x | Ventura Publishing |

| 35-2 | Classic Warbirds 5 From D-Day to Victory! Fighters in Europe 1944-45 | 0-9583594-2-3 | Ventura Publishing |

| 36 | Classic Warbirds 6 Early Mk.IXs, Pacific Corsairs, Green Ghost Beaufighters | 0-9583594-5-8 | Ventura Publishing |

| 36-2 | Classic Warbirds 7 USAAF Spitfires, Bader's Mk.V, RAAF B-24s, Boomerangs | 0-9583594-7-4 | Ventura Publishing |

| 37 | Classic Warbirds 10 Merlin PR Spitfires | 0-9582296-2-7 | Ventura Publishing |

| 38 | Classic Warbirds 11 Merlin PR Spitfires in detail | 0-9582296-5-4 | Ventura Publishing |

| 39 | Supermarine Spitfire PR Mk.XIX | - | MPM |

| 40 | Aerodata International No2 Supermarine Spitfire I&II | 0-905469-25-9 | Vintage Aviation Publications |

| 41 | Yellow Series Supermarine Spitfire Mk V | 83-917178-3-6 | Mushroom Model Publications |

| 42 | 4+ Vickers-Supermarine Spitfire F Mk.22/24 | 80-86637-03-4 | Mark I |

| 43 | Spitfire Mks VI-F.24 | 1-84037-400-4 | Airlife Publishing |

| 44 | Aircam Aviation Series No4 Supermarine Spitfire Mk.I-XVI | - | Osprey Publishing |

| 45 | Aircam Aviation Series No8 Supermarine Spitfire Mk.XII-24 | - | Osprey Publishing |

| 46 | Aircraft of the Ace 5 Late Marque Spitfire Aces 1942-45 | 1-85532-575-6 | Osprey Publishing |

| 47 | Aircraft of the Ace 12 Spitfire Mk I/II Aces 1939-41 | 1-85532-627-2 | Osprey Publishing |

| 48 | Aircraft of the Ace 16 Spitfire Mk V Aces 1941-45 | 1-85532-635-3 | Osprey Publishing |

| 49 | Aircraft of the Ace 21 Polish Aces of World War 2 | 1-85532-726-0 | Osprey Publishing |

| 49-2 | Aircraft of the Ace 74 Soviet Lend-Lease Fighter Aces of WW 2 | 978-1-84603-041-3 | Osprey Publishing |

| 50 | Aircraft of the Ace 75 Royal Navy Aces of WW 2 | 978-1-84603-178-6 | Osprey Publishing |

| 50-2 | Aircraft of the Ace 80 American Spitfire Aces of WW 2 | 978-1-84603-202-8 | Osprey Publishing |

| 51 | Aircraft of the Ace 81 Griffon Spitfire Aces | 978-1-84603-298-1 | Osprey Publishing |

| 51-2 | Aircraft of the Ace 83 Malta Spitfire Aces | 978-1-84603-305-6 | Osprey Publishing |

| 52 | Aircraft of the Ace 87 Spitfire Aces of Burma and the Pacific | 978-1-84603-422-0 | Osprey Publishing |

| 53 | Aircraft of the Ace 98 Spitfire Aces of North Africa and Italy | 978-1-84908-343-0 | Osprey Publishing |

| 53-2 | Aircraft of the Ace 113 V1 Flying Bomb Aces | 978-1-78096-292-4 | Osprey Publishing |

| 53-3 | Aircraft of the Ace 122 Spitfire Aces of Northwest Europe 1944-45 | 978-1-78200-338-0 | Osprey Publishing |

| 53-4 | Aircraft of the Ace 127 Polish Spitfire Aces | 978-1-4728-0837-0 | Osprey Publishing |

| 53-5 | Aircraft of the Ace 131 Spitfire Aces Of The Channel Front 1941-43 | 978-1-4728-1258 2 | Osprey Publishing |

| 53-6 | Aircraft of the Ace 136 Allied Jet Killers of WW2 | 978 1 4728 2352 6 | Osprey Publishing |

| 54 | Aviation Elite 3 No 91 'Nigeria' Squadron | 1-84176-160-5 | Osprey Publishing |

| 55 | Aviation Elite 9 No43 'Fighting Cocks' Squadron | 1-84176-439-6 | Osprey Publishing |

| 56 | Aviation Elite 30 4th Fighter Group 'Debden Eagles' | 978-1-84603-321-6 | Osprey Publishing |

| 57 | Aviation Elite 35 No 126 Wing RCAF | 978-1-84603-483-1 | Osprey Publishing |

| 58 | Osprey Duel 05 Spitfire vs Bf 109 Battle of Britain | 978 1 84603 190 8 | Osprey Publishing |

| 58-2 | Osprey Duel 16 Seafire vs A6M Zero Pacific Theatre | 978-1-84603-433-6 | Osprey Publishing |

| 58-3 | Osprey Duel 60 Spitfire V vs C.202 Folgore | 978-1-78200-356-4 | Osprey Publishing |

| 58-4 | Osprey Duel 67 Spitfire II/V vs Bf 109F Channel Front 1940-1942 | 978 1 4728 0576 8 | Osprey Publishing |

| 59 | On Target Profiles 4 Spitfires Mk I to VI in the European Theatre of Operations | 1-904643-03-5 | The aviation Workshop Publications |

| 60 | On Target Profiles 8 Photo Reconnaissance Spitfires in Worldwide Service | 1-904643-15-9 | The aviation Workshop Publications |

| 61 | On Target Special 2 Britain Alone June 1940 to December 1941 | 1-904643-06-X | The aviation Workshop Publications |

| 62 | On Target Special 9 The Battle of Britain Comouflage & Markings 1940 | 97-81904-643364 | The aviation Workshop Publications |

| 63 | 4th Fighter Group in World War II | 0-89747-515-1 | Squadron/Signal |

| 64 | Polish Air Force 1939-1945 | 0-89747-324-8 | Squadron/Signal |

| 65 | Fleet Air Arm British Carrier Aviation, 1939-1945 | 0-89747-432-5 | Squadron/Signal |

| 66 | Britain's Fleet Air Arm In World War II | 0-7643-2131-5 | Schiffer |

| 66-1 | Polish Air Force at War vol.1 1939-1943 | 0-7643-0559-X | Schiffer |

| 67 | Blue series 315 (Polish) Squadron "Deblin" | 83-89450-00-3 | Mushroom Model |

| 68 | 2nd Tactical Air Force Volume One | 1-903223-40-7 | Classic |

| 69 | 2nd Tactical Air Force Volume Two | 978-1-906537-01-2 | Classic |

| 70 | 2nd Tactical Air Force Volume Three | 1-903223-60-1 | Classic |

| 71 | 2nd Tactical Air Force Volume Four | 1-903223-41-5 | Classic |

| 72 | American Eagles 1 American Volunteers of the RAF 1937-1945 | 1-903223-16-4 | Classic |

| 73 | Eyes for the Phoenix Allied Aerial Photo Reconnaissance Operation in South-East Asia 1941-45 | 0-9519899-4-4 | Hikoki Publications |

| 74 | Spitfires and Yellow Tail Mustangs 52nd Fighter Group in Warld War Two | 1-902109-43-0 | Hikoki Publications |

| 75 | White Eagles Aircraft, Men & Operations of the Polish Air Force 1918-1939 | 1-902109-10-4 | Hikoki Publications |

| 76 | RAAF Camouflage & Markings 1939-45 Vol1 | - | Kookaburra Technical Publications |

| 77 | RAAF Camouflage & Markings 1939-45 Vol2 | 0-85880-037-3 | Kookaburra Technical Publications |

| 78 | The spitfire, Mustang and Kittyhawk in Australian service | 0-9587978-1-1 | Aerospace Publications |

| 79 | Red Stars In The Sky 1 Soviet Air Force In World War Two | 951-9035-50-8 | Tietoteos |

| 80 | Korean Air War | 0-7603-1511-6 | Motorbooks International |

| 81 | The Royal Air Force Of World War Two In Colour | 1-85409-185-9 | Arms And Armour |

| 82 | War Eagles in Original Color | 0-9629359-2-1 | Widewing |

| 83 | Camera Above The Clouds Volume 1 | 0-906393-31-0 | Airlife Publishing |

| 84 | Camera Above The Clouds Volume 2 | 0-906393-50-7 | Airlife Publishing |

| 85 | Camera Above The Clouds Volume 3 | 1-85310-369-1 | Airlife Publishing |

| 86 | Spitfire Mk. IX & XVI Engineered | 978-0-9784001-0-1 | Monforton Press |

| 87 | The Spitfire V Manual | 0-85368-420-0 | Arms and Armour Press |

| 88 | Spitfire The History | 0-946219-10-9 | Key Publishing |

| 89 | Star-Spangled Spitfires (Images Of War) | 978-1473889231 | Pen & Sword |

| 90 | Aeroplane Icons Spitfire | 978-1-909786-08-0 | Key Publishing |

| 91 | FlypastSpecial Spitfire 80 | 978-1-910415-55-9 | Key Publishing |

| 92 | Aussie-Eight The Spitfire Mk.VIII in Australian Service | Eduard |

|

|