シーファイア FR.47 (タミヤ1/32)その2

2013.7.20初出

|

|

|

続、組み立て |

|

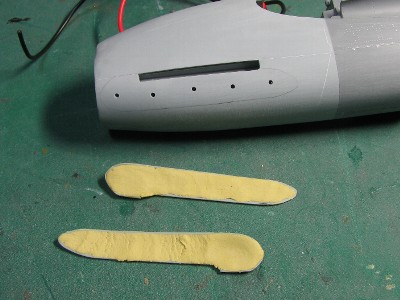

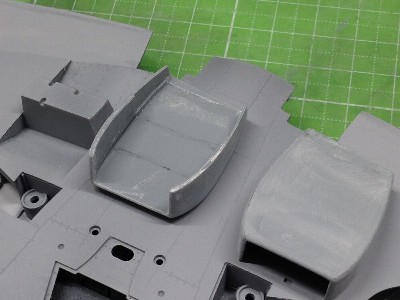

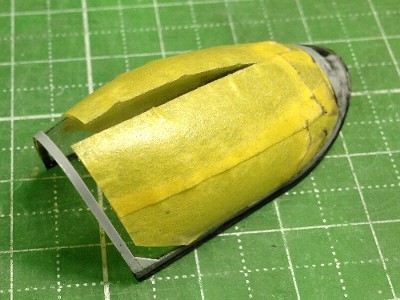

では、バルジ。ベースのカウルとスピナを慎重に削り合わせた後、バルジ内部にエポパテを充填して接着。下画像で、Aのラインはエンジン・ロッカーカバーの外形に沿って左右平行、Bのラインはカウルに沿って前すぼまり。したがってAとBとは平行でなく、ねじれの関係にある。二次元の写真だとよく分からない部分だ。 |

バルジにファスナを打つとき凹まぬよう、内部にミリプットを詰める。排出穴はもっと大きくないと意味なかったみたい。 |

接着。峰の折れ線を鉛筆描きして確認。右舷側バルジを見れば立ち上がりラインもばっちりだ。 |

前方から。前掲実機写真と比較。 |

これで顔が9割方出来上がる。インテイク周辺の細かい整形は後ほど。 |

|

|

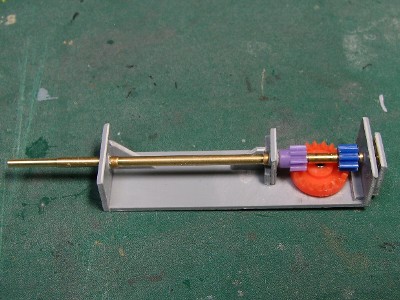

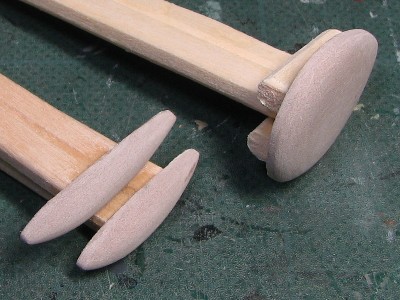

プリミティブな機構だが、これでも二度ほど作り直し。 |

|

クラウンギアにウォームギアを介してのモーター駆動を構想するものの、種々問題が解決せず棚上げ。

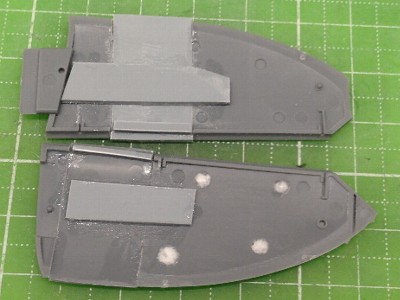

など当時に思いを巡らせつつ手を動かす。上述の経緯に従い、キットの主翼パーツをそのまま使う。翼端部分もキットで、上面側は外にずらして余分をカット。主脚ピントル位置は不明だが、旧翼と同じとの大胆な仮定でキットパーツをそのまま接着。内部にはカーボンファイバの補強材を入れる。フラップは下げる予定。エルロンは固定。 |

薄いグレイがプラバンで追加・置換した部分。翼端は上下で分割位置を変え、強度を確保。 |

|

|

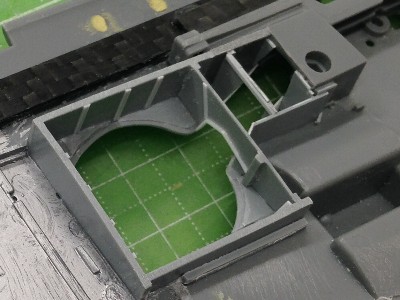

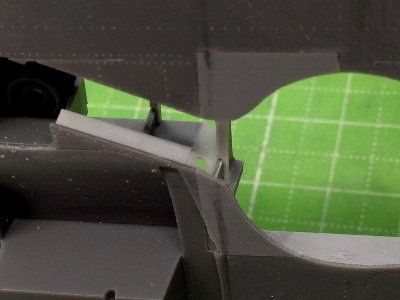

カーボンファイバの補強材を主桁前方に接着。中央にも1本入れ、キットの補強桁と強固に接着することで、上反角を保持する。 |

内壁はプラバン箱組み。リブはこのようになる。これに0.3mmプラバンの天井を取り付けると、収容部は一応終了。 |

画像で見づらいが、完成後もよく見えるところに丸穴が開いている。 |

タイヤハウスの天井。ブリスターのリブは47主翼の構造図に従う。膨らみの再現はパス。 |

|

|

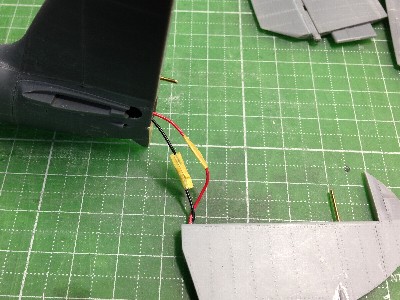

左舷翼端灯。ファイバは1.0mm直径。ファイバとLEDはUVクリアで接続し、遮光に#8銀を厚塗りする。 |

ラダーもこのように工作。LEDは不要部を削って薄くする。 |

|

|

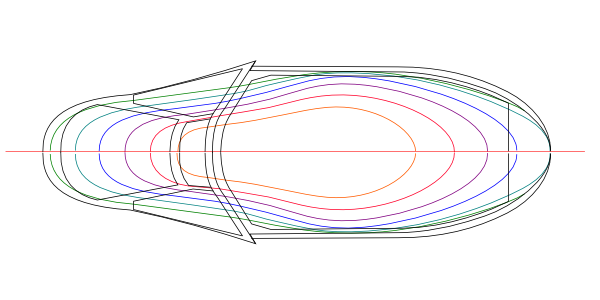

スピットの主翼は、平面形の楕円とねじり下げによって形成される後縁の絶妙な曲線がキモである。 |

点灯試験。とりあえず、P-51よりは明るく光ってる。 |

|

なお、バブルキャノピ後半のラインは、前期型よりも上方へ膨らんで見える気がして、側面図はそのように描く。確証はない。前期型と同じかもしれない。ま、それを言っちゃうと前期型のラインもMk.17現存レストア機のトレースなので、どこまで正確かは定かでない・・・

|

|

|

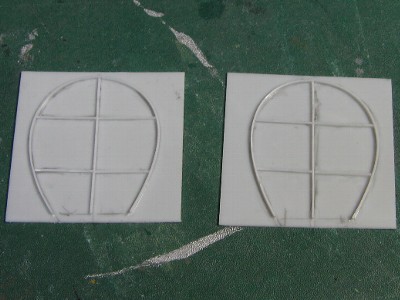

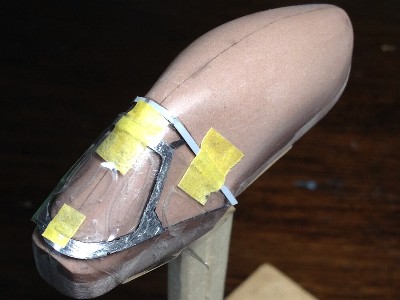

コンターから横断方向の断面図も起こし、プリントして型紙にする。これを当てながら、まずはイメージ把握のためにジャストサイズのキャノピ型を削り出す。ここからアクリル板の厚みを抜けばヒートプレス用木型となるわけ。頂き物のケミウッドは、彫刻刀で大まかに削り、#180ペーパーで形を出す。木よりも切削性が良いので気持ちよく作業でき、重宝する。感謝〜。 いつもなら、木型を製作中の胴体に乗せ、必ず形状イメージ、特に胴体とのバランスをチェックするが(←当然ちゃんと乗るように作る必要があって、その分手間がかかる)、大スケールで誤差のイメージへの影響が相対的に小さいことと、信用できる図面があることから、その手順は省略する。さて吉と出るか凶と出るか。 |

途中省略して、概ね出来上がり。イメージ把握の補助に鉛筆でフレームと等高線を記入。左右対称にするため、中心線をスジボリ。 |

各所の寸法をノギスで測り図面と照合。前後から見て、下辺ラインが胴体頂部の断面形に合っているかも要チェックポイント。 |

|

次に翼端を整形。ここの形状は、Mk.19以前の翼のように、徐々に薄くなって翼端が尖るのではなく、高高度用延長翼を円弧状(←平面形として)にスパッと切り(←その断面は厚みがある)、その円弧の範囲内で厚みを削ぎ、かつ端部は尖る(文章で書くと解り辛いなあ)。米機のような削ぎ上がりはない。模型的にいうなら、普通に延長翼を作って、それを切断し、翼端から5mmの範囲内で削ってエッジを尖らせるが、それより内側は削らない。 |

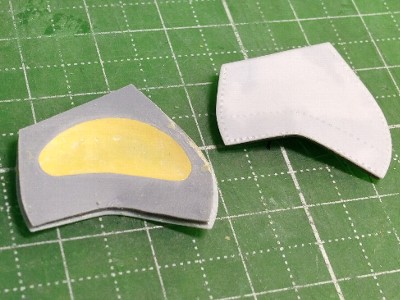

翼端灯カバーの色付きアクリルを接着。形状に注意して翼端を整形する。スジボリも概ね終了。 |

なかなかいい写真がないけど、空の映り込み具合で面変化が読み取れるだろうか。47レストア実機で透明カバーはレストアミス。 |

|

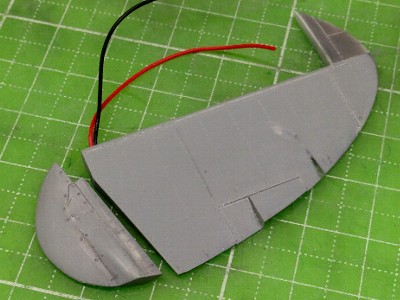

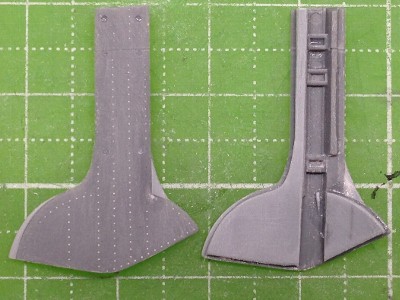

スーパースピットは、水平尾翼も大型化する。概念的には従来のものを付け根で延長しており、模型も同様にキットパーツを延長する。注意点は、延長部の前縁は一直線に機軸に直角だが、後縁は斜めの曲線で、そのためラダーのコードは長くなる。エレベータのマスバランス部は拡大され、分割線が約2mm内側に移動。 |

キットパーツを14mm延長する。上面延長部はキットのプラ(増加タンク)を使用。分割位置を上下で変えるのがミソ。 |

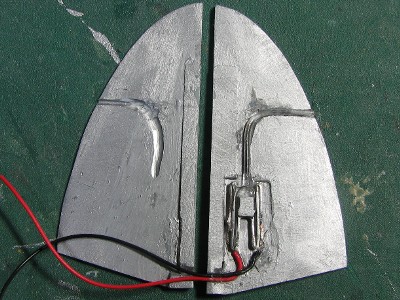

接着、整形し、基本外形の出来上がり。左が左舷。右が右舷。エレベータもキットパーツを切りつなぐ。可動はパス。 |

|

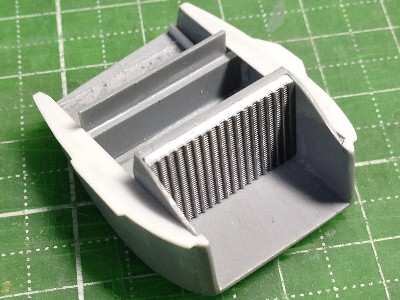

こういう作業は図面があるとラクだ。プリントした図面をハサミで切ってプラバンに貼り、それをガイドに切り出す。底面は1mm、前側カーブのきつい側面は0.5mmを使用。プラバンを曲げ、瞬間で強固に接着。これで曲げたプラバンも元に戻らない。さらに補強のため側面内側に0.5mmを重ねる。キットの主翼は、ラジエータ取り付け基部に三日月形の穴があり、キットパーツを切り取って埋める。実は、ラジエータ前後の翼の凹みは、キットのXVI型とスパスピでは幅が異なるハズだが、修正は面倒なので、ラジエータ覆いに内壁を設けて誤魔化す予定。 |

基本外形出来上がり。この後、内壁とラジエータ・メッシュを取り付ける。後ろ側はフラップを下げると見えないだろうな。 |

|

プラの曲げについて補足。曲げたプラは、長期的に元に戻る。そこで戻りを阻止する構造上の工夫が必要。阻止さえすれば経年的にはパテよりよほど安定的だ。例えば、翼のねじり下げをつける場合、上下パーツを接着してからねじったのでは、いずれは元に戻ってしまう。ねじってから接着すると、上下パーツが互いに戻りを阻止することになり、経年的に安定する。足りない上反角を接着後にテープで矯正、なんてのも同じで、矯正しながら接着すれば戻らなくなる。まあ、溶剤系接着剤を使うと、固まるまでの間に接着面がズレて、ある程度の効果はあるのだろうけど。

|

|

|

|

|

木型はケミウッドが大活躍。絞って、切り出して、形状確認して、木型修正を2度ほど繰り返す。 |

翼に乗せる。タイヤのは、もう少し肩がなだらかでもいいか。接着はリベットの後にする。 |

|

|

ラジエータのメッシュをつければ出来上がりだ。後ろ側の側壁は、どうせよく見えないから省略。 |

|

|

切り出して、表面の微小な凸凹をペーパーで磨き落とす。まず内側から。 |

|

|

水平尾翼終了・・・・と、タブ操作ロッドがまだか。 |

ラダーにもリベット。タブはこのように段違い(何故この様な形状?)。着艦フック基部はプラバンからスクラッチ。 |

|

関連する画像も見て頂こう。 |

右舷エレベータ下面のロッド。エレベータを突き抜けてタブ上面の作動ロッドにつながる。詳細は下面図参照。 |

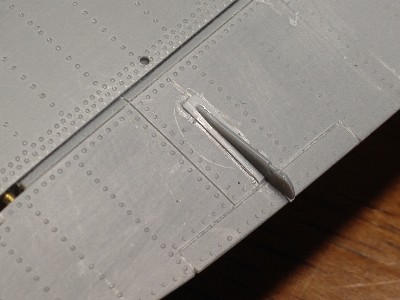

左舷機銃付近。外側機銃後方の小判型パネル。その外側に縦長方形パネルが2つ(内側のは見づらいが)。 |

右舷。なぜかこっちのパネルはファスナが密。 |

Mk.18(かな?)の爆弾ラックとロケットランチャー。後方のランチャーは、文献-23クロウッド本のイラストとは後部の形状が異なる。 |

|

|

|

|

ところで、エア1/48のシーファ17は未所有だが、機首ラインは同社12と同じらしく、だとすると胴体高さが2mmほど過大で、かなりマッチョ。ここは華麗にスルーして素組みか(幸い主翼を畳むと胴体ラインはあまり目立たない)、図面を頼りに徹底的に切り刻むかの選択。私なら同社PR.19を出発点に、機首を詰め、背中を切り下げ、尾翼をトリミング、キャノピや小物は自作か流用、かな。なお、他社の簡易インジェクションや改造パーツも外形は怪しいと思うぞ。ついでにいうと、文献-24の現存実機のコクピット内部は、上半分が黒、下半分がグレイグリーン。当時の記録写真でもドア内側は黒に見える。

●拡大図面

で、模型の方は、二重反転スピナで苦戦中。スピナをプロペラ軸に仕組むため、穴を拡大したところで軸がブレる。一度誤差が生じると回復不可能。新たに、今度は最初からジャスト・サイズに穿孔して切削する。ケミウッドに4.0mmの穴を掘り、ポリキャップ(大)を入れる。これにフィットする軸は2.0mmとなるが、手持ちの電池式ルーターは2.35mm軸しか使えない。そこでProxxonのミニルーターを購入。ところが、同梱のチャックが2.35mm対応で、2.0mm棒は完全に固定されず、精度よく切削できない。追加で2.0mm対応の別売りチャックをネット購入し、届くまで工作はおあずけ。 |

金属棒とポリキャップに、スピナをはめる。これがそのまま完成時のプロペラ軸とスピナの接合方式となる(予定)。 |

|

購入検討中の方のために、ルーター補足。購入したのは軽さで選んでトランス外置きのNo.28515。新ルーターの長所は、任意の太さの軸が使えること、電池式よりトルクが強いこと。短所は反対回転できないこと(トランスの差し込み口を細工して+−逆に接続してみたけど逆回転しない)、重いこと。また、ボリュームつまみで回転数を調整できるが、期待したほど低回転にならない。ということで、電池式ミニルーターもまだ存在価値は残っている。新規購入者には、お試し用に安い電池式をおススメできる。

●拡大図面

●拡大図面

・コントロールユニット分離式 ・ハンドピース部分が小型・軽量(80g)で操作が楽 ・トグルスイッチで瞬時に正逆回転可能 ・回転数が2500-15000なのでプラを溶かさずに微妙なコントロール可能 ・通常チャック以外にも0.3mm〜可能な三爪チャックつき ・アマゾンで購入可能とのこと

このプロペラの翼断面形はクラークY。ハリケーンやYak1〜9の主翼と同じだ。ハリと同じだからといって、プロペラがぶ厚いわけではなく、あれはあくまで翼厚比の問題。ジャブロの写真を見れば前縁は薄く尖っていて、ハリのイメージはない。逆にいうと、ハリの翼前縁もそれほど鈍に丸いわけではない。クラークYの特徴は下面の湾曲が少なく平板。このあたりにも注意して削る。 |

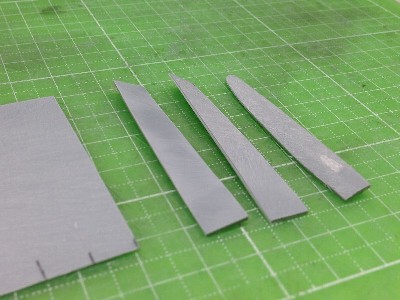

左、片辺を薄くしたプラバン。中、短冊に切り出して捻る。右、ブレードの形に切り出し、貼り合わせて、ざっと削ったところ。 |

6枚のペラが概ね削りあがる。左側が前列、右側が後列だ。ここまでは板に貼った#80ペーパーでガシガシと。 |

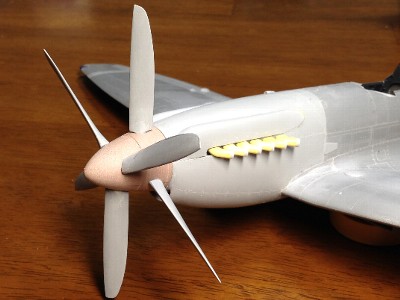

さらに細部を調整し、没スピナに組み合わせてみる。コントラペラ出現で気持ちも盛り上がる。 |

こっちからだと、前縁のカーブが分かりやすいかな。平面形と捻りの相乗効果で弓形の美しいカーブを描く。 |

|

補足。毎度繰り返しだが、捻ってから接着するのがミソで、接着してから捻ったのでは元に戻ってしまう。残念ながらジャブロロートルのピッチに関するデータがなく、捻る角度は写真から判断して45度程度とする。ブレード平面形は図面を作ってある。これをハサミで切ってプラバンに貼り周囲をトリミングすると、簡単に同じ形になる。削ってるうち、どれがどれだか分からなくなるから、ブレードの根元裏側に通し番号をケガいておく。色で区別してもいいね。私はいつもこうしている(一体のペラでも同じ)。これオススメ。

|

今度は先端の穴なし。 |

|

|

フラップとモジュール式の天井が出来上がる。 |

フラップ内側の天井を主翼に接着する。フィレット部のフラップ天井に注意。フラップ本体とラジエータは未接着。 |

|

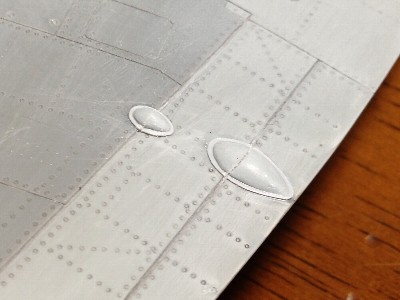

機銃とタイヤのブリスターに縁を追加し、主翼に取り付ける。図面どおりに作ってるつもりが、少しずつの誤差が積もってうまく収まらない。仕方なく、機銃パネルのスジボリをやり直す。形や大きさもやや不満足だが、作り直すのも面倒臭く、気にしないことにする。 |

ブリスターに0.14mmプラバンの縁をつけ、流し込み系で主翼に接着。 |

|

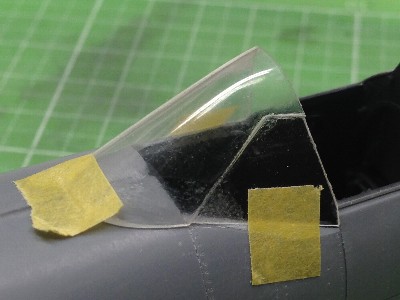

キャノピの裾には折り返しがある。0.2mm透明プラバンを胴体外板に合わせて曲げ、仮り止め。そこに絞った透明アクリルを乗せ、隙間に瞬間を流す。硬化後に不要部分を切り取る。風防とキャノピの接合部分をぴったり合わせるのは結構難しく、慎重に摺り合わせる。 後付け感たっぷりの風防正面フレームをどう作るか思案。とりあえずアルミ板で試作してみる。マスキングテープを木型に貼って窓枠形状を写し、0.3mmアルミ板を切り出す。胴体との微妙な合わせはアルミの曲げを活用できる。パーツで見ると、まずまずの雰囲気。問題は塗装してどうかだな。 |

風防正面は透明プラバンのヒートプレス。切り出して表裏にペーパーをかけ軽く磨いてある。側面ガラスは0.4mmプラバン。 |

キャノピフレームの裾に0.2mmプラバンを接着する。この状態で接合部に瞬間を流す。 |

不要部をカットする。マスキングテープは内側をカットする際に透明アクリルを保護するため。 |

フレームは得意(?)のアルミ板。割といい感じなので、このまま進める。接着後に板厚を薄く削る予定。 |

1/32なら窓枠を立体的に作りたいところ。0.14mmプラバンを仮り止めして、裾の方から瞬間を流す。 |

プラバンの裏側は油性ペンで黒く塗っておく。白っぽいのは瞬間がうまく流れていない所。 |

|

|

ラジエータカウルには縁をつける。翼下面とカウル本体に隙間があるため、翼下面に縁を仮止めしておき、カウルを接着する。 |

整形してできあがり。これで翼との間もピッタリ。 |

主翼の小ブリスターを自作。これは脚付け根上部のもの。ランナーの持ち手に仮接着して整形する。 |

エルロンとタブの操作ロッドカバー。主翼関係で残る工作は銃身スリーブだ。 |

|

排気管。キットのマーリン用の小加工で済むとの甘い予測が、my図面と照合してみると大きさが全然違う。これ写真トレースだから間違いない。仕方なくプラ材でスクラッチ。12個揃えて作るのはさすがに無理で、シリコン型取りしてポリパテ複製する。それならペラも型取り複製がよかったかも〜。もっとも、薄くて長い部品は、複製材料が問題ではある。ポリパテは折れるし、素人のレジンは気泡が入る。もしやるならホワイトメタルか、透明レジン(P-51で使用)か。排気管形状は、側面形では後ろ広がりだが、上から見るとストレートが正解みたい。拙平面図は間違いだ。そのうち修正しよう。 |

左加工前、右加工後。 |

左はキットパーツのマーリン用。中と右は型取り用原型。プラパイプとプラバンでスクラッチ。ちょいクドめのDアップ。 |

|

続いて主脚。スパスピのトレッド拡大は、翼取り付け位置が不変で、脚柱の長さと角度(正面から見た)を変更、てのが私の解釈。キットパーツのニコイチで3mm延長する。オレオはメッキパイプに交換。中心に1.0mm真鍮線を通す。トルクリンクは後方側に移設されている。部品そのものはノーマル翼と同じに見え、キットパーツをそのまま使う。脚カバーも一新されている。これはキットパーツ(後期生産タイプ)をベースにニコイチ。全体の湾曲具合が同じかどうかは不明。で、同じことにしとく。トルクリンク部の表側が少々膨らんでいるのは無視。タイヤはBarracuda Studios製のレジン。ホイルの出来など秀逸だ。本当はブロックパターンが欲しいけど、3本スポークでは製品化されてない。 |

中がキットパーツのノーマル脚。上下はニコイチ延長したスパスピ脚。キットにはタイヤアライメント違いで2種のパーツが入っている。 |

トルクリンクは穴あけ加工程度。脚柱の穴は内部に瞬間を充填するため。 |

ニコイチで上部を延長し、不足部分をプラバンで追加。不要部をカット。内貼りもプラバンを貼る。形は実機空撮のトレース。 |

脚カバー、脚柱、タイヤを組んでみたところ。なお、画像はトルクリンク接着前。最終形はタイヤとカバーをもうちょい寄せる。 |

|

●拡大図面

|

ラジエータのメッシュを取り付け。1/24カーモデルのラジエータからパチる。 |

車輪カバーは大きく湾曲しているため、2枚のプラバンを貼り合わせて湾曲を固定。その後に内貼りを接着し、凹みにポリパテを盛る。 |

|

機首バルジの出来具合が不満で、ず〜っと気になって仕方ない。何が不満かというと、絞ったプラバンのバルジをそのまま貼り付けただけなので、下辺にプラバンの厚み分の段差があるのだ。製作のノリが悪いし、これはもうスッキリやり直すしかない。 |

手作り風味炸裂。まあ、気にしないことにしよう。バラクーダあたりから、レジンパーツが出ないかなあ〜。1/48ならあるんだけど。 |

新たにバルジを絞る。いくつか絞っていいのを採用。 |

今度は取り付け部をプラバンの厚み分だけ削っておく。たったこれだけなのだが・・・ |

接着して排気管と合わせてみる。段差がなくなり気分もスッキリ。 |

|

一度作って形状の確認ができているので、今度は案外簡単に出来上がる。片方を残して、同じ形になるよう見比べながら作業するのがキモ。

その他に外形で気付いた点がいくつかあるが、重箱の隅なので記述しない。ともかく、Mk.14から短首12まで、まともな作品を作るならこの19をベースに改造するのがベストと言える。カットダウン胴体のMk.24や17でも機首はこいつに交換するが吉。 パネルラインに関しては、前掲MPM本の図面を参照しているようで、ほとんど正しくその通り再現されている。異なる点は、主翼上面、エルロン外側ヒンジから前に伸びるラインがなく、下面追加燃料タンク後方の小四角パネルがない。新考証に基づくのか? MPM図面がどんなかは拙作1/72を参照されたし。で、パネルラインチェックで、拙図面のコクピット右舷小四角アクセスパネルの抜けに気付く。実機写真が見づらいやつで見落としてたのだが、確かにある。図面を訂正してver.2.2として差し替え(本ページ中の小図面はそのまま)。

|

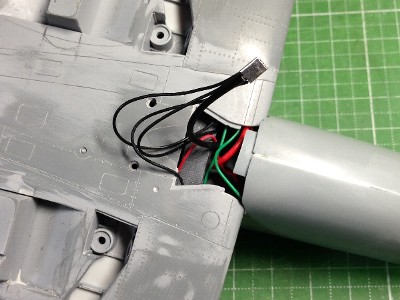

主翼接着前に配線。熱が危険なハンダは使いたくない。リード線をよじってアルミ板か真鍮パイプを被せてペンチでクランプ。 |

主翼接着後に機首インテイクからつながる「喉」の部分を取り付ける。これは以前に1mmプラバンをヒートプレスしてあったもの。 |

切り取ってあった主翼後方部分も接着。フィレット裏側のフラップ内部はこのとおり。 |

結線してからラダーを垂直安定板に接着。点灯確認してないので、断線、接触不良あっても知らん。 |

ということで、士の字。ここまで長いこと。画像はないが、この後でエルロンの小バルジも取り付ける。 |

さらにスピナにドリルで4mmの穴をあけ、ペラを差し込む。機首の造形は概ね終了。 |

|

このところ毎日、当機以外には脇目も振らず根詰めて製作しているが、残工程と残日数から、静岡での100%完成が困難な状況。かといってこれ以上クォリティは落としたくない。まあ最低限展示に耐えられるレベル、95%完が精一杯か。それとて楽観はできない。最後の手段は禁断の有給休暇、別名ズル休みってか??

|

0.3mmアルミ板で作った正面窓枠をエポキシで接着。圧着するため、木型を利用する。 |

風防内部には防弾ガラス。丁度よい厚さの透明プラバンがなく、いつものようにCDケースを切り出す。 |

残る窓枠は0.14mmプラバン。クリア部をマスクしてアルミ板を薄く削る。胴体への接着は溶剤系。撮影後に隙間に黒サフを流す。これは便利。 |

キャノピにも前方側の窓枠を接着。こういうのは、ピンセットで抑えながら、爪楊枝の先につけた瞬間を流す。手が3本欲しいところだ。 |

|

着艦フック基部は以前に作ってある。フックはランナーの太いところから削り出す。シーファ47、17の現存機を見ると、フックの形状にはバリエーションがある。当時の記録写真では不鮮明でよく分からないので、とりあえずシーファ47の現存機と同じ形にする。フック基部の胴体への取り付け部の詳細はいまいち不明。資料本の構造図でもよく分からん。適当にでっちあげる。 |

主翼に接着するのも1/32だとなぜか大仕事になってしまう。先端の工作は塗装後にでも。 |

基部のメカニズムは、よく分からず想像が入る。フックの写真を撮り忘れ。いずれまた。 |

細かい突起類が面倒臭い。フィレットのバルジもキットのIX型と47では形が異なり、自作となる。その上のは吊り下げ用のピン。 |

エレベータ・トリムタブの操作ロッドは、キットから切り取っておいたもの。 |

前回写真撮り忘れのエルロン操作ロッド。 |

ヘッドレスト後方はキットパーツそのまま。ただし、擦り合わせを慎重に行わないと浮いてしまうから、素組みの人も要注意。 |

|

以上で主要な小物パーツは製作終了。塗装に進む。その他の小物、尾脚まわり、カタパルトフック、ワイヤー除け、ピトー管、等は塗装後でも取り付け可能で、後回し(もしかして一部は静岡以後になっちゃうかも・・・)。インレタも発注せねば。 |