シーファイア FR.47 (タミヤ1/32)製作記 その1

2013.7.20初出

|

|

|

はじめに |

|

コンセプトは外形重視で、細部ディテールはタミヤキット任せ。二重反転&電飾のギミック系は余力があればで、当面はカタチにするのに専念する。翼折り畳み可動は考慮の末なしにする。外翼にくっついて折れ曲がるヒンジ部の小ドアが難物で、可動とスケール感の両立は私にゃ無理。後桁ヒンジ部の詳細も不明だし。ま、1/32で作ることに意味があるってことで。

ただ、今回はいつにも増してそれぞれのソースによる「線」が1本に収束しない。その場合の優先順位は、一応、①当時のオリジナル写真(信頼度は鉄壁。ただし不鮮明だったり、角度が悪かったり)、②現存実機写真(現物の強み。ただしレストアミスの不安が・・)、③製造図(元が紙で、そのための歪みあり。図面の信憑性は確かめる術がない)とするが、最終的には作図者である私の感覚で判断ということになる。

●拡大図面

さらに22/24側面図も追加。(2016/3)

●拡大図面

と、さも前から知ってたように書いているが、実は気付いたのは最近。それまでは47とXIVのスライドキャノピは全く同じだと思ってたし、47の風防はXIVのそれに前方湾曲部を追加したものだと思ってた(実はそういう試作風防も存在する)。さておき、下図、上はMk.XIVの水滴形キャノピ。2番目はシーファXVIIと47の前期生産型、3番目は47後期。(図と記述を2013年11月訂正)(最新の図面とは細部が異なるので注意。正確なところは各型図面を参照されたい。2016/3追記)

タミヤ1/32 Mk.VIII/IX/XVI P-51同様、タミヤの1/32スピット・シリーズは、「完璧」。1/72製作記で外形を事細かく書いたが、「タミヤの1/32を見るべし」の一言で済んだな。スピット好きを自認するなら、たとえスケールが守備範囲外で作る気がなくても、実機を知るために買うべし! それだけの価値はある。←そういう自分はつい先日の購入だが・・。なお、ファストバック型では後方固定キャノピ下方のスライドレール部分での「くびれ」がやや強いが、キャノピ開閉のためにはやむを得ない処理であろう。エア1/48 FR46/47 タミヤと比べると完璧とは言えないが、こちらも大変良く出来た秀作キットである。胴体、翼の主要パーツはとても良い形状である。これは重要。胴体長さ、太さなど寸法も正確。細部で若干ミスがあり、ここらを丁寧に修正すると良い作品になる。要修正点は以下のとおり。機首バルジの形状、とくにカウルとの接合ライン。FR47の下側カウルの分割位置が低く(スピナ直後で2mm)、機首インテイクが細い。プロペラが貧弱。キャノピも形状が甘い。垂直尾翼前縁が厚い(とくに水平尾翼直上付近)。FR47の主翼は、折り畳みラインとフラップの分割ラインが違う。なお、機首バルジとプロペラは、クイックブーストのレジン修正パーツがあるが、形状把握が甘く出来は60点。今なら、エアの新しいMk.XIXあたりから持ってくるという手もあるな。エア1/72 Mk.22/24 ついでに、エアの新金型スパスピについてもレビュー。胴体側面形、翼平面形は良い。胴体長さも正確。機首断面形がやや細くスマート。エア新Mk.Iと比べると、マーリンの方がグリフォンより逞しいってのはどうよ。並べて飾るなら手を入れてやりたいところだ。あとはキャノピ含めた小物がもう少しピリッとしてると嬉しいのだが。

胴体上部とそれにつながるキャノピの断面形もいまいちで、実機は側面がもっと平ら。バブルキャノピに変な平面部があるのもマイナス。風防の基本形は良いが、後方フレームは下端まで一直線が正解。修正は前後キャノピとも新造となる。主翼断面形は同社1/72より改善されているが、前縁がぶ厚い。随分ダメ出ししたけど、まあ簡易インジェクションってどれもこの程度だ。このキットが特に悪いわけではない(ましな方かも。ついでにいうと、トラペ、ホビボはそれ以下)。あまり考えずに素組みで形にするのが健全かな。なお、グランドフェニックス(AZモデルも中身は同じ)はさらにダメとの噂。胴体側面が平らで主翼も上面が平らで前縁が分厚いとのこと。 |

組み立て |

|

そう信じて図面を描き、木型製作→ヒートプレスまでするが、写真と見比べると印象が違う。改めて資料(製造図)を見返すと、47とおぼしきカウル断面があって、これはくびれ「なし」。つまり側面カウルの曲面も変更され従前より下側がやや膨らむ。ということで、とりあえずくびれ「なし」として製作を進め、断面図も直す。問題は機首のインテイクのところで、インテイク開口部形状とスピナ直径との関係ではくびれ「あり」となる。ここだけわずかにくびれるのか、全くくびれなしで、リップの厚みで処理してるのか、詳細が分かる写真がない。(後日追記。くびれなしで、スピナ直後とインテイク先端とのわずかな間隔の中で処理している)

|

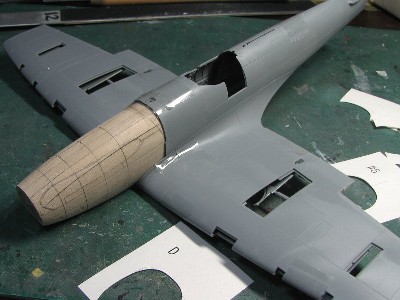

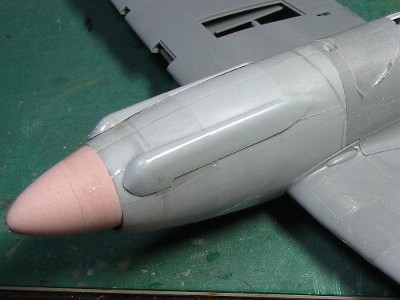

側面形を出したところ。 |

キットの胴体、主翼に合わせてみる。 |

|

|

桃象君でバキューム。この嵩だと薄いところは0.5mm。 |

今度は手絞り。 |

|

|

接合部は裏から補強。ゴミ防止のバルクヘッド。尾脚収容部を切り取る。 |

|

|

穴をあけて内部のリブを再現。カメラ架台の詳細が不明。PR.XIXあたりから類推するか。 |

木型をエポパテで修正。 |

|

で、絞ったカウルをトリミング、形状を詰めていくが、くびれ「あり」ならこういう分割に意味があるが、「なし」になると、工作の難易度が上がるだけでメリットがない。おまけに木型の形状不備も見つかり、それならオーソドックスな左右割りでテイク3行くかと。結局、回り道しただけ。

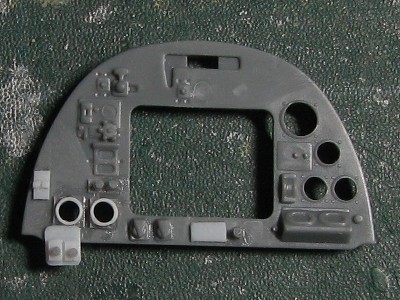

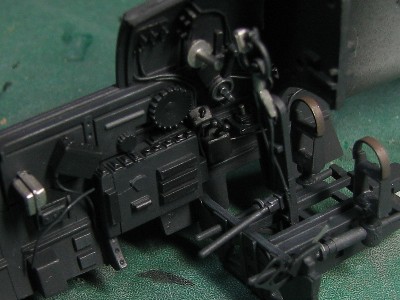

そこでネットで救援いただく。シーファXVIIでは上半分が黒、FR47では他の戦後英軍機と同様に黒一色で塗られたとのこと。情報感謝。シートはベークライトのままかな。計器板や機器類の配置に関しては、キットのMk.XVIとは異なる部分もある。パイロット・マニュアルや文献-33のイラストを参考にでっちあげる。計器板はマニュアルのMk.46の写真を再現。-33のイラストとは若干異なるのだが・・。ま、黒く塗ってしまうと、どうせ分からなくなるので、細かいことは気にしないことにしよう。 |

エレベータ・トリム(ぎざぎざ丸)の下に各種スイッチボックスを追加。その前方にもコック、レバー類があるので、後で追加しよう。 |

右側にも機器類を追加。側壁部は左右とも7割方の出来具合。シートは左右の縁を薄く削る。 |

左側のメーターの配置が異なるので一旦埋めて新設。0.2mmプラバンにエバーグリーン丸棒のスライスを接着してから穴を開ける。 |

操縦桿上部にボタンを追加。ケーブルは正しくは3本だが2本目で腰が悲鳴を上げて打ち切り。 |

|

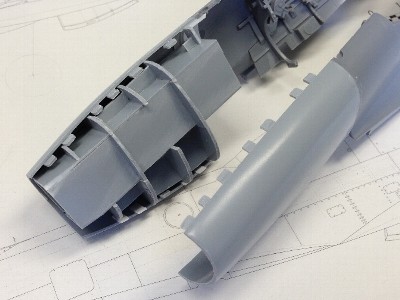

さて、木型テイク3。今度は左右分割とし、一体で切削する際にずれないよう、真鍮線のピンを打っておく。大まかな切削には、ハンズで買った刃渡り2cm程の小カンナが便利。安物だが、この程度の工作には十分だろう。出来上がり寸法の0.5mm手前までがカンナで、そこから先は板に貼った#80ペーパー。断面図からプラの厚みを差し引いたゲージを作り、寸法をチェック。 形が出来たら脚をつけて1mmプラバンを絞る。何個か絞って出来のいいのを採用。プロペラの軸受け部分をモジュール式にして後からはめ込むべく、プラバンで箱を作る。軸受け部は、引き出しのようにスライドして収める魂胆。箱の位置決めと外板の強度確保&事後変形防止を兼ね、周囲には断面形のプラバンを接着する。こういう作業を現物合わせでやると精度確保が難しいが、図面があるので楽である。 |

桃象は使わず、手絞り。 |

ざっと切り出したところ。微調整はこれから。 |

|

※後日訂正。FR.47、Mk.22を別々に作図。フィレットを修正しver.2.5とする。(2015.3)

●拡大図面

●拡大図面

●拡大図面

●拡大図面

|

左右接着面に、プラバンのベロをつける。 |

その後、胴体パーツとツライチに削る。パネルラインを描き込むと気分も盛り上がる。 |

|

さて、どうやって完全なる回転体、しかも二分割(←二重反転だからねえ)に削るか、頭を悩ます。手持ち工具は安物の電池式リュータのみ。一体で削って分割したのでは分割面と軸が垂直にならない。前後それぞれ別に削り、最後に合体して微調整するしかない。まずケミウッドを大まかに削り、2.2mmバイスで穿孔、細丸棒ヤスリで穴を広げると、僅かにテーパーした穴があく。そこにリュータの適当なビット(軸直径2.34mm)を差し込むと、がたつきのない軸ができる。 あとはそれぞれリュータにはめて回して削る。回転体になるまでは#80ペーパー、あとはノミ(刃を垂直に当てる)や#240ペーパー。図面を切った型紙を当て形状チェック。おかげで形状は完璧だ。前後端面も回転させて削ることで、端面と軸の正確な垂直が確保される。リュータや切削工具がブレると振動して正確な回転体にならない。厚ゴム板の台にしっかりと押さえつける。ペーパーは板などに貼る。ホコリがすごいので、塗装ブースは必須。←水をつければいいかも。 最後に、前後スピナをどう一体化して仕上げ調整するかが問題。結局、後側スピナの穴をビット軸ぴったりまで広げ、それを通して前側スピナをはめる。そのままでは後側スピナが滑って削れないから、両面テープで前後スピナを仮固定。仕上げ削りは#600ペーパー。なお、この工作法は必然的にスピナ先端に穴が開く。後で埋めてやろう。 |

スピナはケミウッド。作り方のコツは本文で。高価な旋盤がなくとも、¥2,500の安物リュータで十分出来るぞ。 |

機体と仮り組み。全体形が見えてきて嬉しい。 |

|

スピナが問題なく出来たので、タイヤもこれでいけそうな予感。

なお、拙作下面図で1と47の脚長さを比較すると、ピントル位置が同じと仮定して(←写真等よりほぼ同じと思われる)6"ほど長くなっている。ただし、先のストローク長の延長もあり、この6"がそのまま地上荷重状態でも同じかどうかは大いに疑問。地上姿勢の実機写真ではあまり脚長さの差がないように見える。

|

以前掲載のはMk.46の計器板で、左側にメーターを1つ追加して47にする。 |

右側にも機器等を追加。実機の配線はこの倍くらいあるが、適宜省略。酸素チューブの取り回しが分からず、これも省略。 |

|

|

とりあえずざっと塗装。前回よりスイッチボックス、レバー、配線類を追加してるが、全く目立たず残念。このあと細部を塗装する。 |

|

もう一つ重要なのが、側面の傾斜角度だ。垂直でなく、やや内側に傾いているのが正解。すなわち前から見れば上すぼまり。下図は拙作断面図の拡大で、元は製造図面のトレースである。ベースのカウルが前すぼまりなため側面に微妙なヒネリが入るが、薄紫色のところでは完全に内側に傾いている。ただし、前端付近ではカウルに引っ張られて、バルジの下半分はオーバーハングになっている。なお、下図はver2相当であり、より正確な形状&寸法はver3対応図を参照されたい(2016/10追記)。

では、実機写真で確認しよう。実に複雑なラインをしている。 |

やや見下ろしているため、奥側のバルジで峰のラインが確認できる。上図step2に相当。上図の前側カーブはもっと緩くていいかな。 |

バルジ後端の折れ曲がり具合が分かる。ロッカーカバー後端付近に頂点がある。 |

向かって右側のバルジの影で峰のラインの折れ曲がりが分かる。バルジ前端は案外細長く延び、ぼてっとした球体ではない。 |

バルジ側面の傾斜に注目。ただしパースがかかって手前胴体が太く、上すぼまりが実際より強調されて見える点は割り引くべし。 |

|

|

左舷バルジの木型をざっと削ったところ。峰の赤ラインや断面形を鉛筆で記入。これを頼りに形を整える。 |

WAVEの0.5mmプラバンで手絞り。切り出して胴体に合わせてイメージ確認。微修正が必要だが、まずまず狙ったライン。 |

|

カウルとスピナの擦り合わせが済んでいないので、この段階では形状チェックのみとしてカウル本体にはまだ接着しない。胴体左右接着→カウルの擦り合わせの後になる。ということで、次はコクピットの仕上げとカメラ窓だ。

|

計器板完成。クリアパーツはUVクリアで接着。メーター類のデカールが下に寄ってるが、上から覗くと丁度よい。 |

注意書きは、適当なデカールを切り貼り。個々の正確さは保証の限りではない。 |

スピットのコクピットは色味に乏しいので、注意書きがせめてもの救い。 |

でも、胴体を貼り合わせるとほとんど見えないな。 |

|

|

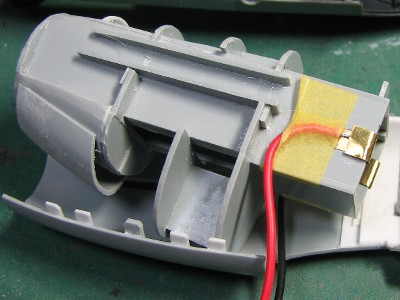

カウルの詰め物に追加工作。エアダクトの内壁上下を接着。ここから入った空気がプロペラ軸の箱を通って後ろに抜ける(熱対策)。 |

尾灯用に配線を引っ張る。カメラ窓は0.4mm透明プラバン。 |

|

|

排気管の通る穴も開けておく。 |

|

このあとは、プロペラ軸位置決め、カウルとスピナの摺りあわせ、バルジ接着&整形と続く。

●拡大図面

|