スピットファイア Mk.VIII(エデュアルド 1/72)製作記

2017.5.17初出

|

|

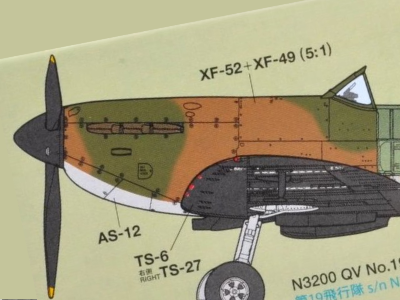

さて、新たな模型年度のお品書きは、メインディッシュがエア飛虎隊ホークH81で、箸休めにエデュスピを開始する。といいつつ実はMk.IX発売と同時に購入して、時々いじってたのだ。製作コンセプトは最大限キットを活かしVIII型を作る。一部の凸モールドは落とした方が楽だけど、それも出来るだけ残す。エデュアルドのキットは、VIIIやXVI型の小物が含まれており、小指をひねる程度でVIIIに改造できる。

エア1/72のIX型は同社の他型と比べてかなりプア。全長が過大で妙に細長いシルエット。小物もエア通例だから、はっきり言って購入価値はない。 ハセ1/72のIX型は、好キットとして随分とお世話になった。エデュが出た現在、寸法的正確度では勝てないかな。ただ、エデュの過剰な表面モールドと比べると、スッキリした清潔なモールドは依然として存在価値がある。

|

|

|

|

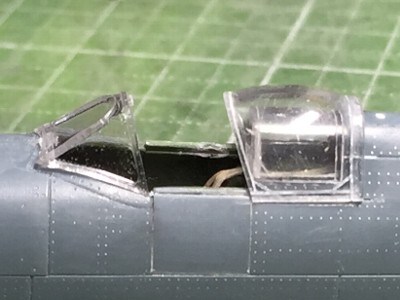

ディテールアップは一切してない。床板パーツ(実機に床板はないけど)の幅を狭める必要あり。 |

左舷も素のまま。塗装もいつものとおり、グレイグリーンはビン生。 |

シートはキットパーツを薄く削る。ベルトはファインのナノシリーズ。相当オーバースケールだけど、気にしないことにする。 |

塗装して取り付け。後ろに延びるベルトもファイン。幅は少々狭める。 |

後方固定窓を接着する。当該部の胴体は0.5mmほど狭める。 |

ダブル針で窓枠をスジボリ。 |

|

アッパーカウルとロワーカウルは初期、中期、後期の選択式のため別パーツとなる。接着部のすぐ近くにファスナの凸モールドがあって、接着には気を使う。先に上下カウルパーツを胴体パーツに接着してから、左右胴体を接着するのは、この手のパーツの鉄則。乗降ドアは開けない。パーツの厚みが気になるから。ドアだけなら薄くできるけど、胴体側は無理。

|

胴体に乗せてみると大きさの違いが分かる。こちら開パーツ。ちょっとこれはあまりに過大で全体のシルエットが狂う。 |

こちらは閉パーツ。大きさはこうでなくちゃ。胴体との削り合せは概ね済ませてある。もう少し胴体に密着させたいな。 |

左、開パーツ。右、閉パーツの後方固定部を切り落としたもの。風防パーツは1つだけで開閉どちらも同じ。 |

胴体側もノミで削り込む。風防は未接着。後方固定窓は開用のパーツ。 |

|

|

まず主翼上側パーツを胴体に接着。 |

下側パーツも接着して(見えないけど)、十の字になる。 |

|

ここまで超スローペースで一年の歩み。

|

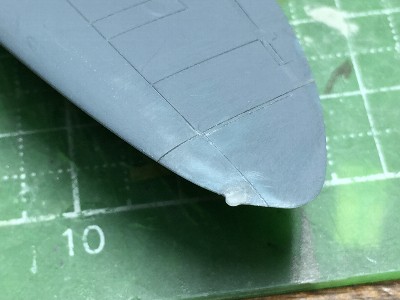

接着部をサンディングし、表面の確認のためサフを薄く吹く。水平尾翼とラダーを接着。スピナは仮止め。 |

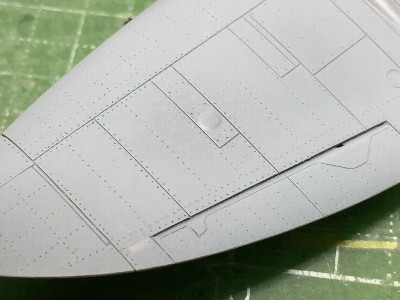

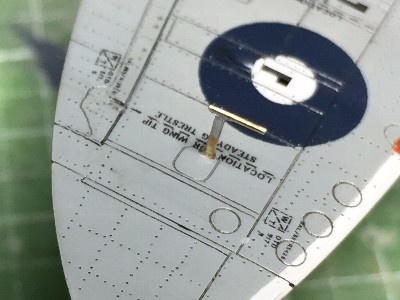

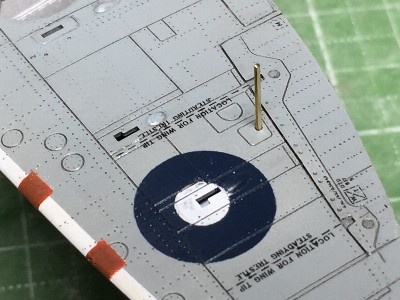

キットはリベットが細かく彫刻されている。翼端部は接着の摺り合わせでほとんど消える。画像はケガキ針で再生したもの。 |

ファスナの凸モールドも再生が厄介だ。 |

消えたファスナを延ばしランナーの薄切りで再現。接着は緑フタ。翌日ペーパーで薄く削る。ちょっとオーバーサイズか? |

ラジエータ接着。Mk.VIIIの胴体下面の航法灯の存在が不明。たぶん「なし」で埋める。 |

翼端灯はクリアランナー。 |

|

リベット、ファスナの再生が終わったら塗装だ。

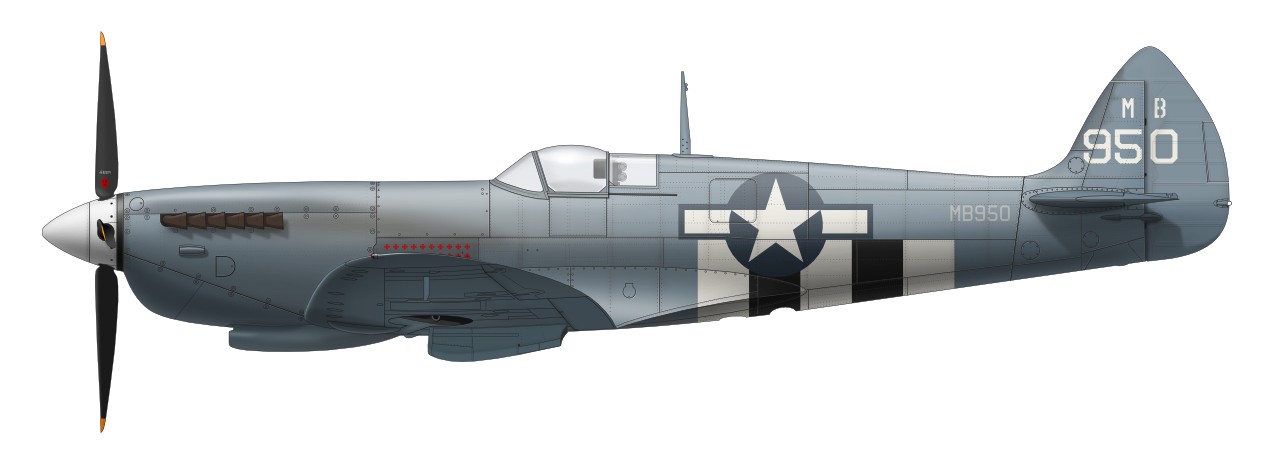

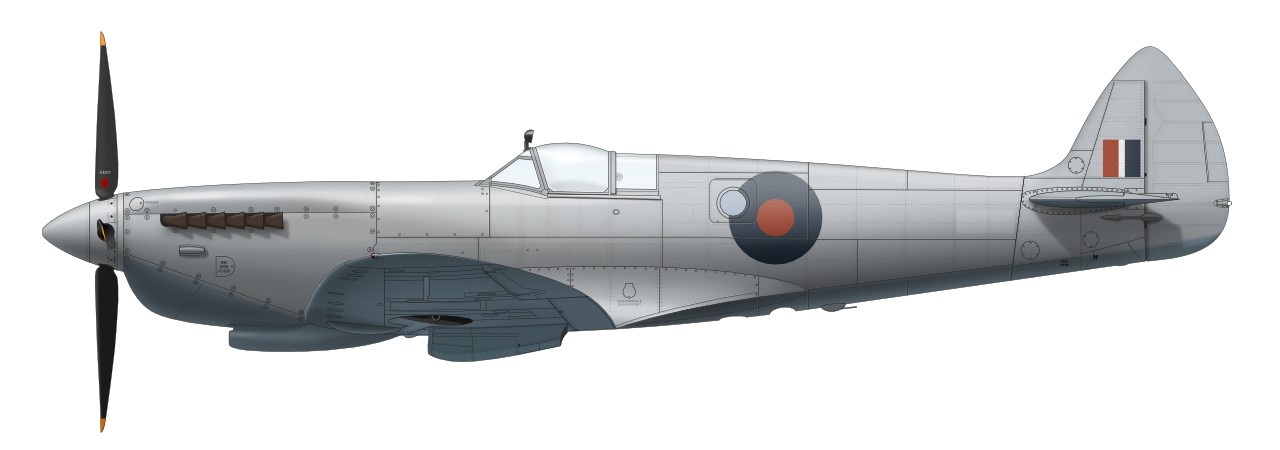

XIのキャノピの基本形状は、多くの図面や模型で間違えているので要注意。風防はMk.I極初期の防弾ガラスなし風防と同じ形状で正面は平面。スライドフードはバブル状だが、MK.IXなどとは異なり、前側フレームの高さが低い。PR.XIXの前期型(与圧なし)も同じ形状。ロワーカウルのアウトラインは製造図の座標データに基づく。 |

|

|

続いては、与圧コクピットのPR.Xだ。型式はXIより前だけど出現は後。このあたりはVIIとIXの関係と似ている。 SR396は、1944年夏における第542スコードロン所属。塗装は資料により解釈が異なり、多くの文献では全面ミディアム・シー・グレイとされるが、オンターゲットでは全面PRUピンク、またヴェンチュラ本では退色したPRUブルーとされるが、上面ミディアム・シー・グレイ、下面PRUブルーが正解(情報感謝)。写真をよく見ると、ロワーカウルの色が異なるのが分かる(その境界はパネルラインとややズレる)。写真は右舷で、左舷側面カメラ窓は推測。胴体シリアルは迷彩色で塗りつぶされている。また、バックミラーは暗色。 与圧キャノピの詳細はいい写真が少ない。現存PR.XIXなども参考にしつつ、まあこんなところか。風防は与圧なしとよく似ているが、胴体との接合部など細部が異なることに注意。Mk.VIIのキャノピも同じ。ただしVIは異なる。これはそのうちイラストで。 |

|

|

|

主翼と一体の機銃の根元は削り落としており、プラ棒で延長する。カウルのファスナを延ばしランナーで再生。 |

機銃接着。VIII型の特徴である主翼前縁タンクをスジボリ。 |

表面確認用に極薄くサフを吹く。アンテナ柱基部は0.3mmプラバン。 |

再生したカウルファスナ。延ばしランナーの上から#10たまぐりで押さえ、中心に0.2mmバイス。苦労した割にヨレヨレでガッカリ。 |

この辺のリベットはほとんど再生したもの。深さの加減が難しい。 |

胴体後半はキットオリジナルのリベットが大部分残る。 |

|

さあ、本番塗装。その前に、風防を接着、インレタのリブテープを貼らなきゃ。鮫口をどう塗ろうか。歯茎の細い赤線が難物。

イラストはこの折れ曲がりを薄いシャドーで表現してみる。ま、実機写真では全く分からない程度だから、イラストも・・(←言い訳かい)。戦後なので、汚し少なめ、ツヤ多めで。銀塗装は面がアッサリなので、味付けは濃い目で(ラーメン屋かい)。 |

|

|

MK.XVIe TB702/GW-Yは、1945年5月における2ndTAF隷下の340 Sqn所属機。RAFのフランス人部隊だ。写真では、フレンチラウンデルの色合いがRAFのそれと似た感じ。規格塗料を使ったとの妄想で、あえてダルレッドとダルブルーにしてみる。ロレーヌクロスの配色は推測。それにしても、Mk.XVIって、固定式の尾脚が何ともアンバランスなんだよね。これがなければもっとカッコいいのに。 第340(自由フランス)スコードロンは1941年11月スピットMk.Iにて開隊。42年4月から占領下フランスへの戦闘掃討を行う。44年4月、2ndTAF(第2戦術空軍)に編入され、ノルマンディ上陸時は制空確保、その後は大陸に移動して地上軍を支援した。途中爆撃隊援護任務を挟み、45年2月、再び2ndTAFに戻る。終戦後は占領軍に所属し、45年11月、フランス空軍指揮下に入る。現在はEscadron de Chasse 02.005という部隊名でミラージュ2000を使用とか。 |

|

|

|

たまぐり#8に中心はケガキ針。アップで見るとズレてるな。結局、どっちがよかったのか・・・ |

ともあれ、呪縛が解けて他のファスナもたまぐり。燃料タンク、フィレットは#3、機銃パネルは#2(たぶん)。 |

風防の枠を削り落とし、窓枠をスジボリ。後縁を薄くするため、内側から削ってコンパウンドで磨く。 |

接着。枠の厚みがなくなった分だけ胴体の合わせに段差が生じ、凸モールドになっているパネルを少々削る。 |

動翼リブは自作インレタ。最近の定番工作だ。タブ操作ロッド、尾灯も取り付け。 |

塗装準備概ね終了。 |

|

当時の147ウイングはロンドン近郊ケンレーに基地を置き、フランスへのファイタースウィープを行っていた。Fw190への切り札となる最新鋭のIXを得たジョンソン中佐は、当機にて12機+共同5機の撃墜を記録(後期スピットエース本より)、その大半がFw190であった。IXが部隊配備されたとき、多数の中からEN398を選び出したというから、当機は調子のよい、いわゆる「当たり」機だったのだろう。 |

|

|

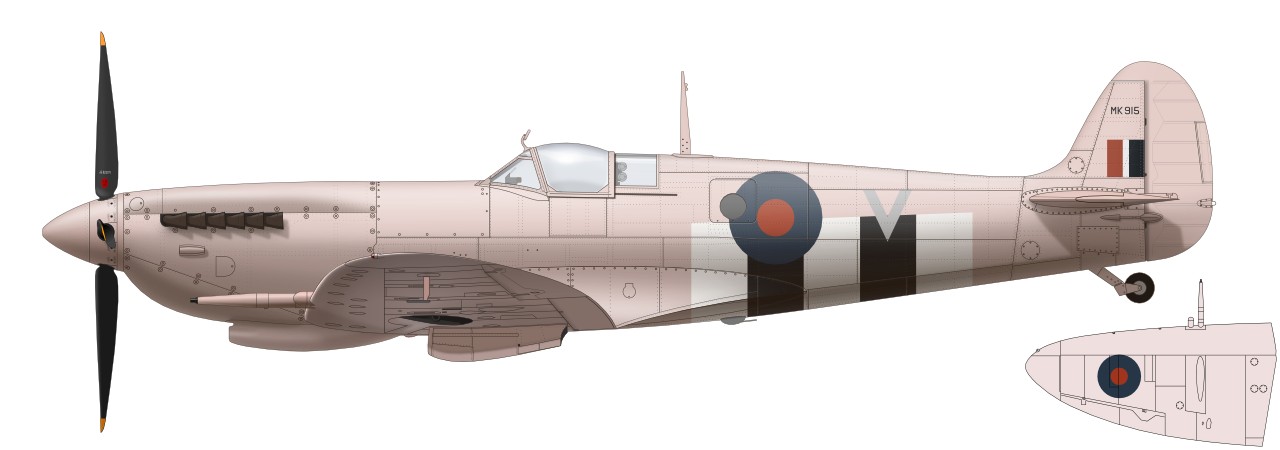

続いてFR.Mk.IX MK915/Vは、1944年秋、ノルマンディーにおける第16スコードロン。ヴェンチュラPRスピ本に左舷後半の写真があり、胴体中央に50ガロン魚雷型タンクを懸架している。左舷斜めカメラ用の窓は位置がやや低い。リアヴューミラーが特異な形状をしている模様(詳細不明)。IFFアンテナの位置からしてカメラ窓は胴体下面にはないと思われる。よって右舷の四角いアクセスハッチもないだろう。ただし、斜めカメラ用の小パネルがある可能性大。というのは同隊機(MK716/X)の右舷写真では当パネルがうっすら見えるような。主翼上面ラウンデルは同機から小サイズ(35inくらいか)。ペールピンクのIXはカラー写真があり、その色調はわずかに赤味かかったライトグレイといった感じ。 |

|

|

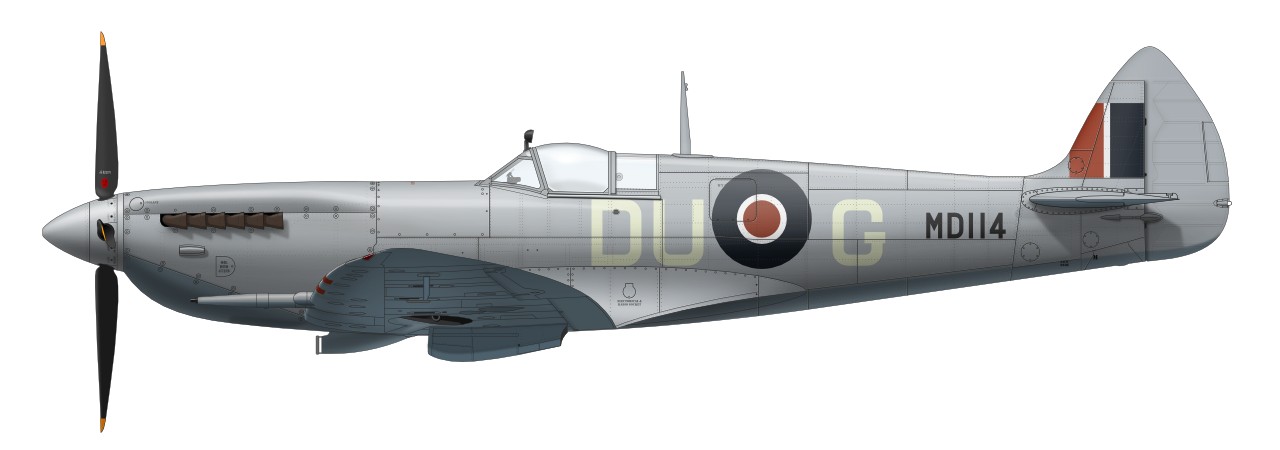

三枚目、Mk.VII MD114/DU-Gは、1944年2月、スコットランドSkeabrae基地における第312スコードロン(チェコ)所属機。312Sqnは、1940年7月、ハリケーン装備のチェコ人部隊として創設、その後スピットII、V、IXを使用、1943年9月から2ndTAFに編入された。このMk.VIIが本隊を離れ(?)極北の地で何をしてたかは不明。写真は左舷斜め前からと後上面とがある。コードレターの色調が悩ましい。上面のグレイより明るいが白ではない。一応ミディアムシーグレイ地にスカイとしておく。黄色の可能性もあり。下面はPRUブルーで間違いないだろう。右舷レターはDU-GでDの一部がシリアルにかかる。Gは左舷Dの位置。主翼上面Bタイプラウンデルは小サイズ(35in?位置は二枚目FR.IXとほぼ同じ)。 |

|

|

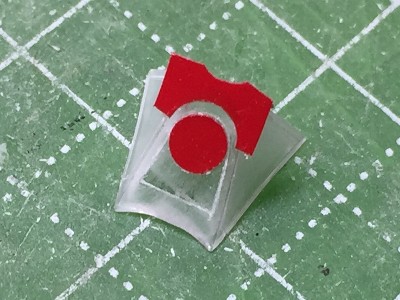

鮫口の歯茎の細い赤線が難物。インレタは、このような曲率の強い面では細かい位置決めが出来ない。エデュMk.VIIIのデカールは歯のサイズが違うからNG(←買ったんかい)。最善策はロボでマスクシートを切って全て塗装かな。これも塗る順番が問題。細い帯なんてのは、ロボではヨレて上手く切れないが、細かい湾曲は手でも切れない。あれこれ考え、白→歯と赤線部を一体でマスクして黒→一旦マスクを全部はがして赤のマスク→赤塗装、とする。上手く出来るか自信がないので、不要モデルで練習。カットのデータも微修正。細線は、一本線で切り離したシートを細い隙間を開けて貼ることで対応。以下画像で。 |

これは練習(ちなみにエアの9)。このあと右舷側でもう一回練習。端の歯が小さいあたりが難しい。 |

下地のサフを吹いて、白GX1。翼前縁、翼上下ラウンデル、フィンフラッシュも塗装するので、この時点で塗っておく。 |

歯のマスク。シートは上下左右4分割。位置決めに失敗して何枚か無駄にする。黒と迷彩とは突合せ塗装。 |

白20%混の黒を吹いてマスクをはがし、再度テープでマスクして、迷彩塗装に備える。 |

その他の白部分もマスクし、下面色⇒ダークシーグレイ⇒ダークグリーン。迷彩パターンは1/48Mk.Vを真似る(これが失敗)。 |

ダルブルーのためのマスキング。主翼上面は迷彩色と突合せ塗装。 |

基本塗装終了。ボケ足の過不足などを面相筆で修正。フラットクリアを吹いて、柚子肌やマスク境の段差をラプロスで落とす。 |

下面はこのとおり。鮫口の白黒の段差もこの段階で一旦研ぐ。今回は、この段階ではグラデーション吹きはなし。 |

白に沿ってマスキングして赤を吹く。同じデータなので完全に一致するハズだが、現実はそうならない。 |

マスクをはがす。ぎりぎり許容範囲ってとこか。このあと細部の不具合を面相筆でタッチアップする。 |

|

補足。右舷カウル前端のブリスターについて情報を頂く。毎度感謝。これは、II型のコフマンスターターではなくキャビン用のブリードエア・ブロワー。スピットでは高高度用のマーリン61と63Aについており、マーリンのマニュアルではCabin Supercharger Driveという名称になっている。写真にあるRAAFのVIII型では全機「あり」。(9/20訂正) 製作中はこの取り付けを完全に忘れていて、鮫口塗装後に接着。エデュのは小振りでハセIXのを使う。

ということで、バリエーションを描いてみる。457スコードロンW.Ward大尉の乗機 A58-615/ZP-Y。写真は左舷全身と右舷上面空撮がある。主翼上面ラウンデルはZP-Q機と同じ欧州サイズ。口の中が同隊鮫口では珍しく赤(と思われる明度)。目の細部は他機から。改めてこの空撮写真を見ると、作品の迷彩パターンは少々違うなあ(滝汗。 |

|

|

Mk.VIのキャノピは、乗降時は上方に取り外し、飛行中は投棄する以外には開けられなかった。 後期生産型になるとVIIと同様にスライドするようになる。固定タイプキャノピのVII型は風防左側ガラスに内側に開く小窓がある(ストーリー本)。当機もありか? キャビン与圧用インテイクは、Mk.VIIと概ね同じだが、先端位置はやや後退する。 124スコードロンは、WW1に開設、一旦解散し1941年5月、スピットMk.Iで再開。II、Vと改変し、ドーバー海峡の防空などに任じた。1942年7月にVI型、43年3月にVII型を受領し、高高度の迎撃部隊となった。1945年2月にIX.HFに転換。V2発射サイトへの急降下爆撃を任務とした。戦後はミーティアを使用し1946年解隊した。 |

|

|

Mk.IIa P7895/RN-Nは、1941年4月、イングランド北部アクリントン(Acklington)における72スコードロン所属機。世傑の素晴らしいカラー写真が少年時代から刷り込まれていて、いつかこのドロデロ汚しで作りたいと思いつつ・・・とりあえずイラストで溜飲を下げる。色調はそのカラー写真の雰囲気で。ドロデロ不足は画力の限界。スピナとバンドのスカイは下面迷彩色より明るい。バンド上のシリアルは、描き直したため書体が異なる。 72スコードロンは1917年設立。一旦解散後、1937年グラディエーター部隊として再設立、1939年4月スピットファイアを受領し、ダンキルクで戦闘を経験した。40年3月?にアクリントン、8月ビギンヒルに移動しバトルオブブリテンの後半に参加。11月アクリントンに戻り戦力回復。1941年7月に再びイングランド南部に移動し占領下フランスへの戦闘掃討を行った。翌年9月に北アフリカに移動し、トーチ作戦のチュニジア、マルタ、シシリー、イタリアと転戦、途中スピットIXに転換しつつ終戦までMTO地域で活動した。戦後はヴァンパイア、ミーティア、ジャヴェリンを使用した後、1961年からヘリコプター部隊となり、ウェセックスなどを使用、2002年には予備部隊となりショートツカノを機材とする。 |

|

|

Mk.IIIは、N3297の一機のみ製造された。当初の姿は、かなり変わっている。ストーリ本によれば、全長が30ft4inに延び、翼幅は30ft6inに短縮されたとか。エンジンは1段2速のマーリンXXに換装された。記述はどこにもないが、エンジン位置は約4.5in前進したと思われる。これは、同じくマーリンXXに換装したハリケーンII型の機首延長と同じ長さ。スピナとプロペラはMk.Iと同じ。こうすると全長がちょうど30ft4inになる。写真の印象にも合ってる。防火壁は、後期グリフォンのように、上半分が前傾する。カウルはI型とIX型の中間の長さ。アッパーカウルは小ブリスターを包含するように膨らむが、後のIXと比べると少々角ばった形状で洗練されていない。 風防が特異な形状。側面写真しかなく正面形は不明だが、想像するにワンピースのプレキシグラスの内側に防弾ガラスが装着されるのでは? 後端フレームは高くなり、おそらくV型以降の後期型風防と同じサイズ。スライドフードはI型の後端の短いタイプがベースで、前フレームは風防に合わせて高くなる。側面ガラスは平面。風防は、後に一般的な後期タイプに改修される(スライドフードはそのままか?)。このときプロペラもCBAF製V型と同じ長スピナ+ジャブロロートルになり、さらに後には標準翼に戻される。その後、N3297はマーリン60シリーズのテスト台となった。 翼幅30ft6inは切断翼よりさらに短く、主桁をリブ2つ分カットした幅となる。写真の印象だと、それよりはリブ1つくらい長くてもよさそう?? イラスト右下の翼平面図はリブ2つカットしたもの。翼端はこんな感じ。主脚カバーは車輪も完全に覆う。引込尾脚にラダーマスバランス部のガードと、新古まぜこぜで、いかにも試作機だ。 イラスト補足。ロワーカウルのパネルラインはよく見えないので想像。その他の細部も他の型からコピペで済ます。塗装もよく分からん。1940年3月という時期からして、翼下面は白黒、胴体下面は銀か。上面迷彩も不明。写真だと一色に見え、辛うじてBスキームかなと。主翼上面ラウンデルはBタイプだろう。ラジエータ、オイルクーラーも詳細不明で、画はIのまま。 |

|

|

|

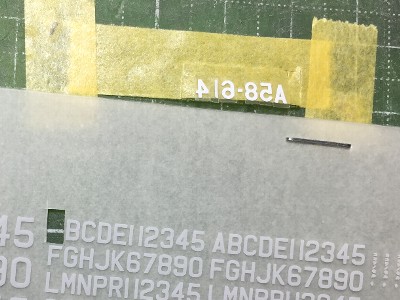

貼り方おさらい。下の薄紙も一緒に切って、位置決め。テープで仮り止め。紙を抜いて転写する。 |

シリアルは作り置き汎用英数字。各々の文字を切り出して、裏返したマスキングテープ上に並べる。 |

ウォークウェイは筆塗り。RAAFのVIII型の実機写真では右舷はこのようにL字形になっている模様。 |

塗装&マーキング終了。薄いフラットクリアを吹いて保護。表面をラプロスで磨く。 |

|

排気管は、ストックのクイックブーストを取り出すが、形は似てないし、浮き出しモールドの段差が大きくて気に入らない。キットパーツは、個々の排気管の長さがやや短いが、全体の雰囲気はQBに勝る。型ズレを丁寧に削り、後端の穴を切出し刀で彫刻。 キットの主脚柱は、沢山入っているけど断面が円でなく使えない。ハセIXから持ってくる。長さが足りないのは、主翼側にランナーの基部を接着。キットのタイヤはやや小振り。レジンに交換。脚カバーはキット。 プロペラブレードは、全体的イメージは悪くないが幅が狭い。後縁に0.5mmプラバンを貼って増積。プロペラ先端の黄色は塗装。サフ→銀(透け防止)→F-86Fのイエロー→マスクして80%黒。黄色の幅を間違えて、筆塗りで修正。正解は4インチ(1.4mm)。スピナのコーションは、赤く塗った時に塗り潰したとの想定で「なし」。イラストはありだけど、どっちが正解かは分からん。 |

上、クイックブーストのレジン。下、キットパーツ。機体に取り付けてみると、違いが分かる。 |

自作焼鉄色で塗装し、ウェザマスで汚す。鮫の目はチョイズレ。歯はキレがいまいち。まあ、この辺が技術の限界だ。 |

左から、エデュ、ハセ、フジミ、タミヤ。フジミが案外いいモールドをしている。 |

トルクリンクは0.5mmプラバンを彫刻刀で凹断面に彫り、バイスで穴あけ、薄く削る。タイヤはSBSのレジン。形状サイズばっちり。 |

脚カバー内側と脚柱の塗色は確信なし。クレオスの新色(旧?)プレビアスシルバーを吹いてフラットクリア。 |

脚庫のマスキングは、セロテープを貼って、ナイフで縁に沿ってぐるりと切り取るのが簡単。 |

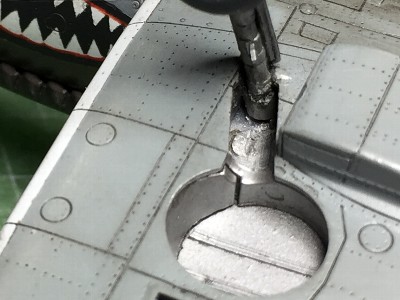

天井にモールドされている◎モールドをノミでこそげ取り、脚柱基部にランナー片を接着。翼接着前にやっておくべきだな。 |

尾脚まわりはキット。アップはちとツライなあ。 |

ブレード後端にプラバンを瞬間で接着し、ざっと形を整えたところ。このあと先端をやや細く削る。隣はキットオリジナル。 |

塗装して接着。マークはキットデカール。やや小振りな白文字もそのまま使用。フラットクリアを厚吹きして研ぎ出す。 |

|

鮫口の下側は、カッティングシートが上手く切れず、親不知が一本欠けた状態。白デカールを三角に切ってペタリ。塗装より簡単。かといって、全部の歯でデカールを切るというのは、それはそれで大変。

|

刃とナットの接着は瞬間で。刃先は針の真横にする。円周と刃の方向が一致しないと刃先がブレる。 |

|

一方、フロムザコクピット本p.19には1942年11月トーチ作戦時のHMSフォーミダブル885SqnレターK、Ib tropの右前方からの写真がある。これがMB345かどうかは確証がないが、右舷のKの書体位置サイズはよく似ている。四角いバックミラー、側面が平らなスライドフード、機銃暖房装置付き排気管、尖りスピナが確認できる。ヴォークスフィルタの側面とスピナ下部分が暗色。照準器は不明で推測。アンテナ柱には三角板があるように見える。 885Sqnの部隊史は、頻繁に解散と再開を繰り返しややこしい。それを省いてざっくりいえば、1941年3月、シーグラディエータとバッファローが始まり。11月にシーハリケーンを装備し、空母ヴィクトリアスにてマルタコンボイに随行。42年10月、シーファイアIb、IIcを装備し、トーチ作戦など地中海方面で活動。1944年春、シーファイアIIIに転換、2ndTAFの傘下でリーオンソレント基地から偵察、戦闘掃討、爆撃目標指示などを行った。1944年12月にヘルキャットに転換、空母ルーラーに搭載されBPF(英国太平洋艦隊)に所属、終戦後まもなく解散した。かなり目まぐるしい。 |

|

|

シーファイアMk.IIc LR642/8Mは、1943年夏のHMSバトラー搭載第807スコードロン所属。戦塗本p14に着艦失敗して機首を損傷した写真がある。3本排気管(暖房装備不明)、機銃パネルのブリスターは細く、外側機銃のフェアリングなしに見える。ペラは確証ないが4枚に見える。バックミラーあり、アンテナ線と三角板なしか? ただしシーファMk.IIでアンテナ柱から垂直尾翼にアンテナ線が張られた機体もある(コクピット本p14)。同写真では、胴体右舷の信号弾発射口なし、後部胴体は平リベットのように見える。写真はEDSGが妙に明るく、一見RAF温帯陸上迷彩のようだが、それはないだろう。赤も明るい。退色したのか、フィルムかフィルタが原因か?。スピナは暗色だが、迷彩のグレイよりは暗い。 807Sqnは、1940年ファルマー部隊として開設。空母アークロイヤルに搭載されマルタコンボイに随行。1941年11月の同空母沈没で機材多数を失う。その後シーハリケーンを装備、空母イーグルにて再びマルタコンボイを護衛した。1942年6月にシーファイアIIcを受領し、空母フューリアスにてトーチ作戦参加。1943年春、空母インドミタブルにてシシリー島侵攻、7月の同空母損傷後は空母バトラーに移動しイタリア侵攻を支援した。1945年3月、東方艦隊所属空母ハンターに搭載されラングーン占領の支援などを行った。 |

|

|

PR.IVは、Mk.I型ベースの偵察型PR.IDが後に改称されたもの。主翼前縁全体がタンクのDウイング、胴体に垂直カメラ2基を備える。BR416/Xは、1944年パレスチナ地域における第74OTU所属機。PRスピ本に写真、OT本に塗装図がある。迷彩色は前者ではロイヤルブルー、後者ではダークメダタレイニアンブルーとされる。写真はラウンデルの青部分が妙に明るい。PRスピ本ではエイザーブルーとされる。また同本では地中海方面のPR部隊は翼下にラウンデルがあるとのこと(OT本ではなし)。写真では不明。プロペラは、後期Vに見られるデハヴィランドの幅広ブレードにやや長めのスピナのように見える。翼端灯から、通常翼と判断される。アブキールフィルタの形状は独特。これは別時期の側面写真から。MK.IVのDウイングの詳細は不明でXIのコピー。 |

|

|

|

コーションはキットデカール。リベットラインに沿って、ウェザマスを細筆で擦りつける。チッピングはグレイ2色を使用。 |

アンテナ柱、ピトー管は真鍮細工。キットのデカールは、この角度だとニスも見えず、いい感じなのだが・・ |

右舷のIFFアンテナ(1本)はRAAFのVIII標準装備。機銃口のテープは、エアのダルレッドのデカール。色味が不満で上から筆塗り。 |

スリッパタンクのフックはプラバンのイモ付け。ラジエータがガードしてくれるだろう。腹はクドめに汚す。 |

照準器本体はキット、ガラスは0.2mmプラバン。ミラーのステーを細く削り、ミラーフィニッシュをポンチで抜いて貼る。 |

風防接着前にプラバンの照準器取付台を付けて置いたが、それでも取り付けはボトルシップ状態。ミラーは一番最後に取り付ける。 |

|

補足。スライドフードは、作業中に無理な力が加わったらしく、光の角度によって後上方に細かいクラックが入っているのが分かる。残念。フューチャーを塗って多少は改善。前縁を表裏から薄く削ったのは、仕上がりとしては効果的だが、薄すぎてセロテープのマスキングでナイフを入れたときに一部が切れて、あわてて緑フタで修復。胴体には木工ボンドで接着。 ウォークウェイ沿いのコーションに、キットのデカールを使ってみたところ、フィルムも薄くニスもあまり目立たない。気をよくして、下面のコーションを全部貼る。翌日フラットクリアを吹き、さらに翌日に軽く研いで再度フラットクリア。段差が消えるほど吹くとリベットが埋まるから、段差は消えない。ハイライトを当てるとさすがにニスの存在が分かる。よって、上面はこれ以上のデカールは止めて、胴体給油口は作り置きインレタ。貼り付け部はフラットクリアを吹いて保護する。塗装面は最終的にはガイアのフラットクリアを吹き、ラプロス#6000で軽く磨いた状態。 脚表示棒は、この頃には廃止されている。従って、キットに含まれる脚表示棒関連のコーションは貼らないのが正解。一方で、翼前縁タンクには胴体と同趣旨のコーション(使用オクタン価と容量)があるはずだが、詳細不明。キットにも含まれない。作品もなしで。機銃口のテープについては、当機での有無、色とも不明(アフリカ方面では青もある)。同隊にはテープなしの機体もある。この場合、機銃口も見えないので、機銃を外してパッチで塞いだのかも? 例により、水溶きウェザマスでスミイレ&ウォッシング。チッピングは面相筆。ベースとの色相差を大きく違えないように、DSG地にはMSGで、DG地にはDSGで。翼付け根の剥がれの著しい部分には銀+MSG。部分的に暗色系も。チッピングの周囲を暗色系ウェザマスで汚すと効果的。キットのクドいモールドにはクドい汚しが似合うかな、とパネル&リベットライン沿いに暗色ぼかし。通常はエアブラシの細吹きをするところを、今回それはなし。かわりに生のウェザマス(つまり水なし)のススを乾いた細筆に少量つけて、ライン沿いにサッ、サッと擦りつける。やり過ぎは濡らしたティッシュで拭き取る。それでダメなときはラプロスで。 以上で完成。写真は次回。

PR.XIII AA739/G3-Oは、1944年におけるFAA第718スコードロンの陸軍直協訓練部隊所属。出典はオンターゲットPRスピット本の塗装図と、スピットストーリー本の右舷写真。OT本では、上面ダークシーグリーン/エクストラダークシーグレイ、下面PRUモーヴとなってるけど、どんな色だか想像できない。写真からすると、上面は通常のRAF迷彩と明暗が逆転しており、一応温帯海上迷彩風としてみる。上面2色の明度差は割とあるので緑を明るめに。 |

|

|

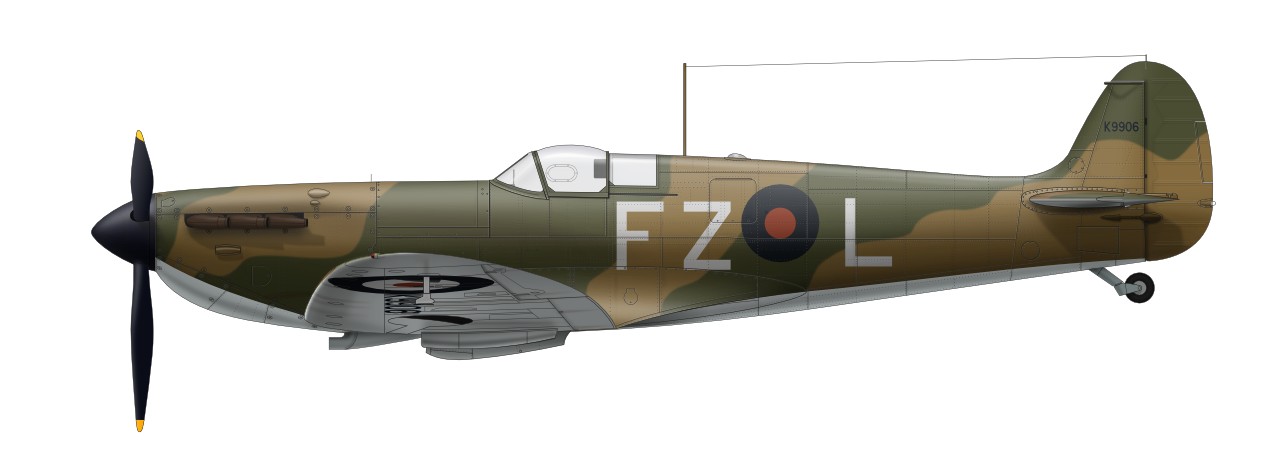

全型式制覇もまもなく。その前に、I型初期、3枚ペラに防弾ガラス無しの姿は、ぜひとも押さえておきたい。K9906/FZ-Lは1939年3月?、ホーンチャーチにおける第65スコードロンRobert Stanford Tuck大尉(当時)の搭乗。 写真はI-IIエース本p9など。下面は銀色が確認できる。翼下面は見えづらいが、左舷機首は銀、左舷のピトー管も銀。同本のイラストは左舷下面が黒。間違いではなく時期違いだろう。AJ本vol3には角度違いの左舷空撮。主翼上面はBタイプで、不鮮明だがやや小サイズに見える(OT4本は40inとされる)。 この時期の下面塗装とマーキングの変遷はややこしい。写真キャプションと文献の記述を整理すると、以下のとおり。まず当初は、胴体にはA1タイプラウンデル、翼上面はA1タイプ、下面が銀塗装+Aタイプ+シリアル(塗装例)。次に、1938年秋頃〜39年初めの間(時期不詳)に胴体と上面がBタイプに変更、下面そのまま。本イラストはこの状態。1939年4月からは、下面が右舷白、左舷黒(正確にはナイト、以下同様)でラウンデル及びシリアル廃止、胴体と上面はそのままBタイプ(塗装例)。40年初めに胴体がAタイプ、上下面は変更なし、フィンフラッシュはまだない(塗装例)。40年4月(5月?)に胴体がA1タイプ、フィンフラッシュあり?、上下面はそのまま。 40年6月、白黒が廃止され下側全面スカイが導入された(初期は色調にバラツキあり)。他は同じ、下面ラウンデルなし、フィンフラッシュあり(塗装例)。40年8月に下面Aタイプラウンデル復活(初期はサイズ、位置が様々)(塗装例)。40年11月に左翼下面のみ黒(他はスカイ)で左下ラウンデルに黄色細縁。この頃にスカイのスピナと胴体後部帯が導入。41年4月、黒と黄縁廃止、下側全面スカイに戻る(塗装例)。41年8月グレイ系上面迷彩の指示(実施はタイムラグあり)。翼前縁の黄色もこの頃(塗装例)。なお、下面白黒塗装に塗り替えた場合、胴体も白黒、左右エルロンはそのまま銀に残された。また、この時期の工場完成は、主翼のみ白黒(エルロンも同色)で胴体、尾翼下は銀。主翼上面のBラウンデルは、当初サイズにばらつきがあるものの、40年春頃には56インチに統一される。 タック中佐(最終時)は、バトルオブフランスから実戦参加。ダンキルクで最初の撃墜を記録。1940年5月、92スコードロンに異動しバトルオブブリテンを戦った。1940年9月、257Sqnハリケーン部隊の司令。41年7月、ダックスフォードのウイング司令。42年1月、スピットファイアでフランス掃討中に対空砲火に撃墜され捕虜となる。それまでに29機+共同2機撃墜を記録。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

機体色のペールブルーやプロペラの色調は推測。機体細部は量産型と異なる部分もあるだろうが、不明なので量産型のコピペ。ラウンデルは鮮やかにする。細かいところでは、風防前面の傾斜角は、量産型より立ってるかな。この風防も時期によりバリエーションがある。 |

|

|

ようやく全型式イラストがコンプリート。ただし、フロート付きと後席付きは正式な型番がないし、美しくないので除外。Mk.Iベースの偵察型IA〜IGに抜けがあるけど、3つも描けば十分かなと。最終型FR.47と並べてみる。これほど形が変わるのはスピットファイアくらいのもの。そのどれもが模型的魅力たっぷり。 |

|

|

|

II型。うっすら「あり」のような。 |

VIII型。「なし」かな。 |

|

また、機銃スリーブ基部にはパネルラインがない。タンク下面のドレインは、バリエーションがあり、Mk.VIIIcでは丸パネルつき。EウイングのMk.XIVではパネルなしの小穴。その中間がどっちかは不明。なお、図示してない(できない)が、主翼前縁にはフルスパンに渡ってパネルラインとその上下にリベットラインがあり、これは他型式も同様。え、私のエデュ1/72はどうするかって? そんなの今更直すわけないじゃん。 https://www.largescaleplanes.com/walkaround/wk.php?wid=146

|

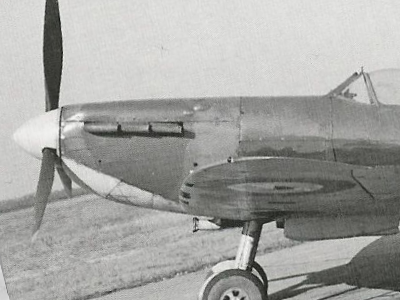

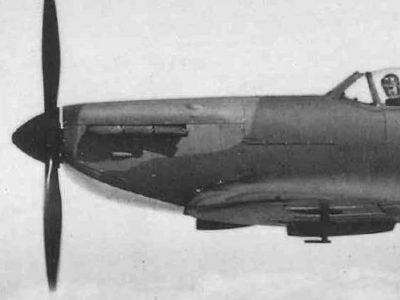

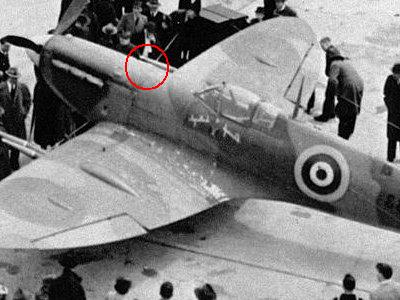

WW2の時代に撮影されたオリジナルのMk.I。スピナ後端から燃料タンクまで、ほとんど一直線。 |

これもオリジナルのMk.I。 |

こちらもオリジナルのMk.I。スピナとカウルの隙間は、この機体だけに見られる。 |

レストアされた現存のMk.I、Mk.Vによく見られる上に膨らんだアッパーカウルに注目されたい。 |

インターネットで見かけたタミヤの側面図。ただし、キットのラインとは微妙に違うことが後に判明。 |

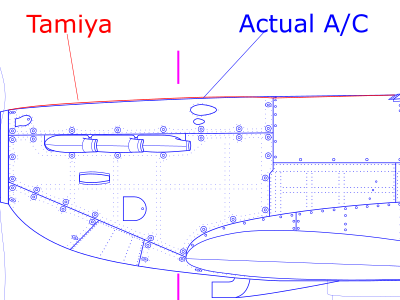

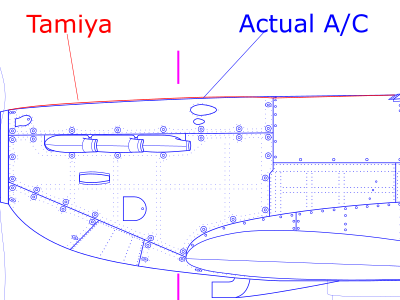

私の作成した側面図(青)とタミヤ側面図のトレース(赤)を重ねる。 |

|

キットと箱の側面図が同じとは限らないので、私の杞憂であってキットは正しい形状かもしれない。はてさて、発売が楽しみである(別の意味で??)。 なお、I型の図面作成にあたっての考え方などは、Mk.I製作記を主として、Mk.V、Mk.VIII、FR.47など、スピットファイア各製作記に記載しているので、そちらも合わせてご覧いただければ幸い。 |

|

イラストで見ても、実機のラインはこっちだと思うな。(サイズは上画像に揃えてある。若干小さめに見えたとしたら目の錯覚。陰影がつくと締まって見えるのだ)

なお、アッパーカウルは、上だけでなく横へも膨らみが過大で、イメージ的に後期マーリンに近くなっている。2時10時も削りこむ必要あり。寸法的には上面よりこっちの方が大きいかも。コクピット以降の胴体の形状、寸法は正確に再現されている。 |

タミヤ1/48 Mk.Ia製作に伴い図面を訂正。 |

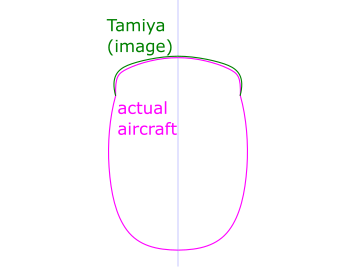

ピンクが実機、緑はキット(ただしイメージ)。位置は左図のピンク線。 |

再掲。実機のライン。アッパーカウルから燃料タンクまで直線。キットと見比べられたし。 |

上図ピンクのラインに修正したエアVB。このぐらいの「張り《が自然だと思う。修正と言ってもエアは元々そんなに張ってないから、わずかに削ったのみ。 |

|

|

|

|

|

|

|