�O�H �뎮�͏�퓬�@���^ �^�~�� 1/72 ����L ���̂P

2024.6.19���o

|

|

�@���͌o���A�A���}��P-400��B���G�̗��Ɏh������ĕ��ׂ����Ȃ遨��������ς�ǂ�ȁB�Ƃ�����Ȃ̂��B�h���}�́A����̗����n�����ɂ������B�������A�r���ŋC���ς�邩���B�Ƃ肠�����ۗ�����1/48�́A�܂��C���������璅�肵�悤���B �@���킸�ƒm�ꂽ�D�L�b�g������A�f�g�݂Ȃ璼���ɏo���Ă��܂��B����ł͖ʔ����Ȃ��̂ŁA�����|�C���g�t�������B���ꂪ�J�E���t���b�v�B�L�b�g�͕�����Ԃ̂݁B������3DP�ŊJ���Ă��B�ǂ������Ȃ�A�l�ƈႤ���̂ɂ������̂��B����������̓V�S �@���Ȃ݂ɃL�b�g�́A���^�̔����e�[�p�[�ł킸���Ɍ��L����B���@�̓J�E�����瓷�̂ւ̖ʂ̗���Ō�닷�܂�B���Ⴀ�A���łɕ����p�[�c����邩�B |

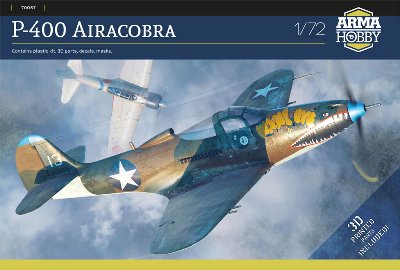

���ꂪ���̔��G�B |

|

�@�L�b�g�����̂܂ܑg�ނƁA�t���b�v����0.2mm�قǒi�����ł���̂ŁA���ꂩ��g�ސl�͗v���ӁB�i�����o���Ȃ��悤���킹�ڂ���������肾�������A�s�\���Œi�������B�T���f�B���O�ƃX�W�{���Đ��Ɏ�Ԃ�H���B���[���́A�q�P�������Ă��邵�A���킹�ڂɂ͌��ԁB���̏����ŁA�@�ׂȃX�W�{���������Ă��܂��B�C���C���B �@�d���̋��ł́A�嗃�Ȃǂɕ����o���p�l���\��������B�@�e�p�l����R���^���N�������łȂ��A�嗃�Ȃǂ͊O�ɂ������Ȓi���������Ă���B���ꂪ�T���f�B���O���Ɏז��������B���������]�v�Ȃ��Ƃ́A���Ȃ��Ă�낵���B��X�h���ʂ����v���X�Ŗ����ۂɎx��ɂȂ�̂ŁA�o�������t���b�g�ɍ��B �@�O�`�ł́A�嗃�t�B���b�g�̕C�ɂȂ�B���@�ł͌���ɂ����ɂ��������ĕۂ��Ȃ��ē��̂ɗn�����ނ̂����A�L�b�g�ł͌�[�̕O�p�`�̖ʂɂȂ��Ă���B����A�A�J�f�~�[��1/48��킪���l�i�Ƃ���������ɋɒ[�j�ȕ\���ƂȂ��Ă��āA�����^�~����^�������낤�ˁB �@���_���q�ׂ�B�����H�z�\���͂ƂĂ��ǂ��B���@�͉��݂͂Ȃ��^������ŁA���u���̂ݓʐ��B���ꂪ�������\������Ă���B���Ђ����K���Ăق����Ƃ��낾�B����ƁA�]�v�ȃ��x�b�g���Ȃ��̂������ˁB�X�W�{���̑������K�B �@�A�E�g���C���A���킹�A�ו��̏o���̗ǂ��́A�����܂ł��Ȃ��̂ŏȗ��B���̂R���������L�b�g�͋ɏ����Ő�����قǂ����Ȃ��A�Ƃ��������Ă������B

|

�R�N�s�b�g�͑S���L�b�g�̂܂܁B�v��Ղ̓L�b�g�f�J�[���\����ςȂ��B�\�����P-400�ȂǂƓ����B |

�����Ƃ����ԂɁu��v�̎��B�ڒ��͗������n�B�V�[�g�͌�t���B�C����������3DP�B |

|

�@�����嗃�Ɠ��̂�0.2mm�قǂ̌��Ԃ��ł���B0.14mm�v���y�[�p�[��ڒ����Ă����B�O�q�̃t�B���b�g�͊ۃ��X���ȂǂŎO�p�ʂ�����Ă��B�����o���p�l�����ז��Ȃ̂ŁA�����ɂ��������Ă��܂��B �@���̒i�K�ŁA�S�ẴX�W�{�����G�b�`���O�\�[�A0.1mm���C���`�[���A�P�K�L�j�ȂǂŒ���Ȃ����A�\�ʂ̃q�P��i�����y�[�p�[�ŋς��B �@ |

���Ƃ̍��킹�ڂɃv���y�[�p��\��A���`����B |

��͂���ȋ�ɍ��B |

|

�@���łɉh�G���W����������Ⴄ�B�_�u�����X�v�̐v���Y���g���ƁA���ƊȒP�ɏo���オ��B��ɂ�萳�ʂ��猩���Ȃ������̓e�L�g�[�B�V�����_�[�w�b�h��o�b�t���v���[�g�̕��G�ȋȖʂ̓J�����[��������p�X�Ȃ̂��B�^�~���L�b�g�̃J�E���ɒ��x�[�܂�T�C�Y�ɂ���B�v���y�������a���L�b�g�ɍ��킹��B |

�o���オ��B���샍�b�h�͌����镔���̂݁B�r�C�ǂ��`�������ɑς���Č��x�ł悵�Ƃ���B |

�G���W���ƍ��́B�������o�͂͂��ꂼ��ʂ��悢�B�M�A�P�[�X��̕��i�v���y���K�o�i�[�j�͉h12�^�ɂ͂Ȃ��͗l�B |

�����t���b�v�B�o�͂͑O�����B�����̕ǂ́A��͎��̕ό`��}����ړI�i��q�j�B |

32�^�ȍ~�̃M�A�P�[�X�̃o���G�[�V�����B����̓{�f�B�̕\��/��\���ŁB32�^�ȍ~�̃J�E���t���b�v������v�i7/29�����j�B |

|

�@�t���b�v�p�x�ύX�́A�^�C�����C����k��A�t���[�`���[�ҏW�Łu�ړ�14�v�̊p�x��ύX����i�����͏��Ԃɕ���ł��Ȃ��̂Œ��Ӂj�B����Ƀ^�C�����C����k��A�u��]1�v�Ō��Ԃ��ǂ��O�p�̊p�x��ύX�A�Ō�ɑ��샍�b�h���t���b�v�ɍ��킹��u�ړ�10�v�ňʒu������B�܂��A�^�C�����C�����Ō�܂ōs���ƁA�r�C�ǂƃ��b�h��ʏo�͂ł���d�l�ɂȂ�B �@�c�ݖh�~�̔ɂ��āB�t���b�v��O�����ɂ��ďo�͂���ƁA�r�C�ǂ�����w�ƂȂ��w�̋��E�ŁA�\�ʂɒi������������B����́A���^�i�ƃt�B�����Ƃ̔�������قȂ邱�Ɓi�d���ʐς̋}�ρ��t���͂̕ω����t���ɂ��c�݂̕ω��j�Ő�����ƍl������B�ǂ����ƕt���͂̕ω����}�����A�i�����o����Ȃ�ƍl����B���J�j�Y���̐^�U�͂Ƃ������A�ǂ͖��炩�Ɍ��ʂ�����B �@�����p�[�c��1.5�{�����1/48�ɂ��g���邾�낤�i�L�b�g�Ƃ̍��킹�͖��m�F�j�B�G���W���v���O�R�[�h�̒��a�ύX�́A�R���|�[�l���g�uharness�v�̃X�P�b�`�uignition front�v���ɂ���~�̒��a�i�f�t�H��0.7mm���X�P�b�`��1/32�Ȃ̂�1/72����0.3mm�A1/48����4.7mm�j��ύX����B�v���y�����̒��a�̓X�P�b�`�urear�v�̉~�̒��a��ς���i�f�t�H��2.05mm�����̃X�P�b�`��1/72�j�B |

�������o�͂��āA�L�b�g�̃J�E���ɍ��킹�Ă݂�B |

�O����B�G���W���͂قƂ�nj����Ȃ��ȁB |

���b�h�͌��\�ڗ��ˁB�r�C�ǂ͈Â��Ă悭������Ȃ��B |

�L�b�g�̃G���W���B�����͂Ȃ��B�v���O�R�[�h�̎��삪�ʓ|�Ȃ����B |

|

|

������ʁB���R���^���N���̃_�u�����C�����|�C���g�B�����0.3mm�Ԋu�̎���_�u���j�őłB |

�E�����ʁB���x�b�g�ł��ƕ��s���āA�S�ẴX�W�{�����A���C���`�[��0.1mm�A�G�b�`���O�\�[��P�K�L�j�Ȃǂł�����Ă����B |

|

�@���x���������A���x�b�g�̑ł��������Љ�B�K�C�h�̓J�b�e�B���O�}�V���p�̃V�[�g�B�u�������p���O�ό�J�b�e�B���O�p�V�[�g�v�ŏo�Ă���B�\��Ƃ��́A�n�_�ƏI�_�ɓ_��ł��Ă���ɍ��킹��B�_�̊Ԋu�͖ڌ����ŁB�����Ă���A�Ԋu�̗���͂��قǖڗ����Ȃ��i�n�Y�j�B �@�ł�����́u�߂���v�́A�悪�J�[�u���������ł�����Ă���y�[�p�[��������B��������ƌ����l�܂�ɂ����B���摜�Ō����Ă��镽��Ȗʂ������ɂ���Ƃ��₷����B�茳��ڂɋ߂Â������̂ŁA�K���Ȕ����ɂ���B����ŔL�w���������P�B |

��������L�̍Čf�B�K�C�h�̃e�[�v�i�J�b�^�[�ōׂ���j�ƃP�K�L�j�i�g���C�c�[���j�A�����B |

����10cm�̑�i�����ׂ��̊ʁj�̏�ō�Ƃ���B�Q�Ƃ���}�ʂ�1/72�T�C�Y�ɍ��킹�ăR�s�[����B |

|

�@����A���x�b�g���C���̎Q�Ƃɐ������X�y�V�����̗�؍K�Y���̐}�ʂ��g���B�����[���A�L�b�g�̃p�l�����C���ƈႤ�͉̂��́H�@��̉���M�����炢���́H�@���ꂪ�����I���Ă����}�ʂ��Ă���́H�@�ǂȂ����������H�@���P�C�Ƃ��ẮA�p�l�����C���͂��̂܂܂ɂ��āA���x�b�g���C���̂ݐ}�ʂ��Q�Ƃ���B����Ȃ��Ƃ���̓e�L�g�[�ɏ�������B |

�����琢�����X�y�V�����̗�؍K�Y���̐}��(�����j�B�i�j���A���͋����Ă�������B |

������^�~���̃C���X�g�B�����̌������̂�����Ƃ����[�Ƃ��Ⴄ�ł���B���A�N�Z�X�p�l���̗L����ʒu���Ⴄ�B |

|

�@�����ɂ����A�J�b�g���邱�Ƃň�ԏ�̃p�l���̂ݍ������Ⴍ�Ȃ�̂ŁA���̂����t���b�v��������������32/22�^�p�p�[�c���v���悤���ȁB�Ƃ����̂��A���@�ʐ^������ƁA32/22�^�̃J�E���t���b�v�͂S���Ƃ����������ł����āA��̂P���������Ⴂ�悤�ɂ͌����Ȃ��̂ŁB �@�ł͂��̂�����A���@�͂ǂ��Ȃ낤���B32�^�ɂȂ��āA�_�N�g�̕������J�E������Ɋg�債���B���̂Ƃ��l������\���͂R�B�@ �J�E���t���b�v�̕��i�͂��̂܂ܐv�ύX�Ȃ��ŗ��p����i���R�p�@�̌^���ύX�ł͂悭����b�j�A��[�ʒu�����@�͕ύX�Ȃ��ŁA�L�b�g�͂��̓_���Ⴄ�B�A �J�E�����O��[�̌`���21�^�A32�^�ȍ~�ƂňقȂ�A����ɔ����J�E���t���b�v�͉��v���ꂽ�B�����琳�ʌ`���Ⴄ�i�L�b�g�̉��߂͊ԈႢ�j�B�B �t���b�v���t����͕ύX�Ȃ��Ő��ʌ`�͓��������A�t���b�v�����̂݉��v�����i�܂�L�b�g�Ɠ����j�B �@���̗\�z�͇@���A�ŁA�B�͂Ȃ��Ǝv���̂����E�E�E�@���������A���̃��x�b�g�ɐi�ށB

|

���̑O���͂���ȋ�B�X�P�[�����l���A�ꕔ�͏ȗ���f�t�H�����B�嗃���͎c���Ă����B |

�㔼�B���_�[�̃��u�̓C�����^���쐬�ς݁B |

|

�@�O��L���̃p�l�����C���Ⴂ���B�m�l�ɂ��ƁA���ׂ�����ł̓^�~�����������悤���A�Ƃ̂��ƁB�����}�ʂׂ̍��������̃p�l�����C���́A����@�̂��̂炵���B��ӁB�lj��ŃX�W�{�����Ȃ��ă��J�b�^��B �@�Ƃ���ŁA���ł����X�u�}�ʂƔ�ׂăL�b�g�́Z�Z������Ă���B�}�ʂɍ��킹�ďC���E�E�E�v�Ȃ�ċL�q��ڂɂ��邪�A�s�v�c�Ɛ}�ʂ͐������ăL�b�g�͊Ԉ���Ă���ƐM���Ă����ˁB���������ɐM���Ă�́H �}�ʂ��āA�Ԉ���Ă�����̂�������B

�@�����āA�h�G���W�����C�����ăt�@�C���������ւ���B�v���y���K�o�i�[�́A�h21�^�i���32�^�ȍ~�j���瑕�����ꂽ�悤���B�t�@�C���̏C���ӏ��́A�v���y���K�o�i�[�A�J�E���t���b�v�Ƃ̍��킹���P�A���ƃv���O�R�[�h�ƃM�A�J�o�[�����C���B�]�O�L���̃����_�[�摜���A�����łɍ����ւ���B |

32/22�^�p�u�v��ԁB�L�b�g�͔����̓s����21�^���l�Ɍ�L����B3DP�͌㋷�܂�B |

32/22�^�p�u�J�v��ԁB�p�x��20���B�r�C�ǂƃt���b�v�쓮���b�h��21�^�p�p�[�c�Ɠ��l�B |

52�^�ȍ~�p�u�v��ԁB�����3DP�͌㋷�܂�ŁA�J�E�����瓷�̂ւ̃��C�����X���[�Y�B |

52�^�ȍ~�p�u�J�v��ԁB���̂܂܂ł̓L�b�g�̒P�r�C�ǃp�[�c������Ȃ��̂ŁA�����͊e���H�v���ꂽ���i�Ώ��Ă͌�q�j�B |

|

�@�⑫�B52�^�̔r�C�ǂ́A�L�b�g�ł̓J�E���t���b�v�p�[�c�̌�ʂɐڒ�����悤�ɂȂ��Ă���B�������A3DP�ł͑��샍�b�h���ז��ŁA���̂܂܂ł͌�ʂɐڒ��ł��Ȃ��B���Ƃ��Ȃ�ƁA���낢��l�������̂́A��͂肱�����邵���Ȃ��Ƃ̌��_�B�Ώ����@�́A�@ �쓮���b�h�����A�r�C�ǐڒ���ɐL�������i�[�Œu��������A�A ���b�h�̔��~�^��̃T�|�[�g�̈ꕔ�����A��������r�C�ǂ��������ށA�B �r�C�ǃp�[�c��1�{���ɕ����A���̑��ɐڒ��A�C�r�C�ǂ�1�{���ɕ�����͇̂B�Ɠ����ŁA���ꂼ����t���b�v�p�[�c��ʂɐڒ��A�̂S�āB���͇@�𐄏��B �@�Ȃ��A�B�������e�Ăł͔r�C�ǂ̃v���p�[�c��3DP�ɐڒ�����B���̂Ƃ������v���o����3DP�̐ڒ����ɏu�Ԃœ\���Ă����A�r�C�ǂ͗n�܌n�̐ڒ��ނ��g���A���Ԃ������Ĉʒu�̒������ł���B3DP�v�̓v���o���̌��݂��l�����Ă��Ȃ�����A���̕������v���p�[�c������Ă����ƂȂ��悢�B �@������3D�t�@�C���́A�����̂悤�ɂ������A��E�E�ł͂Ȃ��A�����̊Ԃ͔���J�Ƃ��A���L�C�x���g�Ŕ̔�����݂̂Ƃ����Ē����B

|

|

|

�@���́A3D�f�[�^�͌��J���Ă���A�g�������l��3D�v�����^�[�ŏo�͂��ĂˁA�Ƃ����X�^���X�Ȃ̂����A�v�����^�[�������Ă��Ȃ��l�͎�����N���[�Y�B������A���̃C�x���g�ɎQ������Ӌ`�͂��邩�ȁB�莝���f�[�^����A���v�̂��肻���Ȃ��̂P�O�A�C�e�����x���l���Ă���B�Ⴆ�A���21�^�J�E���t���b�v�J����ѕƉh�G���W�����Z�b�g�łP�A�C�e���A�ĂȃC���[�W�ŁBAFV�̓A�C�e�����i���ĂP�Q���ȁB �@�ŁA�v�����^�[���������̕������Љ��ɗ��Ăق����̂ŁA������A�C�e�����l�����킯�B���J�E���t���b�v�̑��ɂ����������B1/72��1/48�ɂ��čו����X�P�[���ɍ��킹�Ē����A�݂����ȑ��X�P�[���W�J�����邩�ȁB �@�f�[�^�͖������J�ł��A�o�͕i�͖����Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B�v�����g���邾���ł��A���\��ςȂ̂��B�C�x���g�̎�|�ɂ�����Ȃ����B�̔����i�͌������B���܂�����Ƒ��̏o�W�҂��������邾�낤���A�o��Ǝ�Ԓ����炢�͉������������A�܂�������x�ŁB�����A���̑��ꂪ�悭������Ȃ������肵�āB �@�ʔ͍̂l���Ă��Ȃ��B�����̐l�ɂ͐\����Ȃ����A���В��ڃC�x���g�ɗ��čw�����Ăق����B�C�x���g�O���ɂ͖k��Z���u����W�v������̂ŁA���킹�Ĕ@�����ȁH�@������i���Q�ŎQ������\�肾�B

|

�m�̎��i�G�̎��Ƃ����ׂ����j�B�t�B���b�g���Ɏ�i����������B���J�ɎC�荇�킹��B |

��ʗD��ɂ����̂ʼn��ʂɂ����������B�i�����Ԃ͏u�ԂŖ��߂�B |

|

�@�L�b�g�͉��ʂ̍��E�t���b�v�Ԃ̎嗃�Ɠ��̗̂Z�����ɃN�b�L���Ƃ����N�r���i�J�܂���j������B��E�摜�ŃO���C�̐���̕������B����A�T�t��h���ăT���f�B���O���āA�����ɃT�t�����c������ԁB�����͎��@�����Ȗʂł��邪�A�����܂ŃN�b�L���Ƃ͂��ĂȂ��Ǝv���B���܂肢���̂��Ȃ��̂����A���@�ʐ^�����Ă����������B |

NASM�̒�����52�^�B����ȂǁA�����͊����Ȃ��B |

21�^�B���̉��[��藃�㉏�̕�����ɂ��邩�牚�Ȗʂł͂���B�ꕔ�̃L�b�g�͕��炾���ǂˁB�L�b�g�Ɣ�ׂĂǂ����ȁH |

|

�@�@��i�J�E���j���ʂ��痃���ʂւ̗Z�������A�L�b�g�͊��Ɩ��m�Ȑ܂���������āA�O�����`�̎ԗփJ�o�[���܂�Ȃ����Ă���B�����̓L�b�g���������̂��ǂ����A�悭������Ȃ��B |

����52�^�B���̃��C���̓L�b�g�Ƃ悭���Ă���B�ԗփJ�o�[�̐܂����������B |

����21�^�B���ꂾ�Ɛ܂�������ĂłȂ��悤�Ɍ�����B�A���O���ƌ����̂����H |

|

�@��i�́A����̂��̂ɂ��ẮA�i���C���̂��łɍ���ĒJ����ڗ����Ȃ�����B�O���͂��̂܂܁B

|

�ł��c���Ă������x�b�g���ς܂���B |

�t�B���b�g�Ɛ��������Ƃ̋��E���ɂ��܂����łB�L�b�g�͔����̓s���ōČ�����Ă��Ȃ��B |

�������N���A������B |

�A���e�i���͐^�J�����o���B |

���u�e�[�v�̓C�����^�B�R���Z�A-5N�̂��łɍ���Ă��������́B |

���ʃG�������́A�ł̗]���̓s���ŐԁB |

�C�����^�����ɃT�t�B |

�L���m�s�����ɁA����W�F�b�g�@�p�^�C���u���b�N�i���@�^�C���u���b�N���Â��j�B |

|

�@�ł����ʂɌ��݂�t���ă\���b�h�����A���ʌ`�ŃJ�b�g����B�t�`�́A��قǂ̖ʂɑ��ʌ`�𓊉e���Ăł���G�b�W���p�X�Ƃ��ăp�C�v���쐬����B���݂�����ۂɗ������w�肷��ƁA�̒��S�Ƀp�X������B���ꂪ�~�\�B�ꔭ�ł̓p�C�v���ł��Ȃ��̂ŁA�����ɕ����č��A�Ԃ����t�g�i�\���b�h���[�h�j�łȂ��B�����X���[�Y�łȂ��Ă��v�����g����ƕ�����Ȃ��B���̕����A���������B���������̕��́A�t���[�W���������Ȃ��l�ɂ͈Ӗ��s�����낤�ˁB �@�x���g�́A�t�@�C���̃i�m�A�r���u�Q�l�v�ɂ���B�{���͉��ʂ��������{�x���g�����邪�A�ʓ|�Ȃ̂ƔώG�Ȃ̂Ƃŏȗ��B�܁A���ɗ����Ă�̂Ō����Ȃ��A���Ă��ƂŁB �@�X�s�i��3DP���B�L�b�g�̃X�s�i�͒������Ɍ������̂Ƃ������^�C�v�B�O�H���̃X�s�i�͂����Ƃ���Ɗۂ��B�^�~�����h���w�肪�O�H������Ȃ̂�����A�ۂ��X�s�i���t����ׂ�����ȁB�^�~�������Ȃ��̂ŁA�������B���f�����N�ł��̔������B �@���Ȃ݂ɁA�n�Z1/72��21�^�́A�����^�C�v�ƎO�H�^�C�v�Ɨ������Z�b�g�����Ƃ̂��ƁB�n�Z�A���ȁB |

�x���g�t���V�[�g�B���f�����N�Ő�s�̔��B�f�[�^���J�͂��炭���҂����B |

�O�H��21�^�̓����ł���u����v�X�s�i�B���f�����N�Ő�s�̔��B�f�[�^���J�͂��炭���҂����B |

|

�@�X�s�i�̌�[�ɂ̓t�`��0.3mm���x�̃}�[�W��������B��[���c���C�`�ɂȂ�܂ō��Ɩ{���̃T�C�Y�ɂȂ�B�����������ꍇ�A�����ɂ˂����ނƎ����ܑ�����̂ŁA������邩�����L���邩���Ă�������B

|

�摜�ł͌����Ȃ����A�G���W���������Ă���B����X�s�i�������������B |

��͂�r�C�ǂ͂��܂�悭�����Ȃ��ȁB |

|

�@�c��́A���h���L���m�s�̐ڒ��E���`�ƃ}�X�L���O�B

���@�NjL�A��B�n��ł����l�Ɏ��O�\�������Ŕ̔��B |

|

|

|

|