ロッキード F-5A ライトニング 1/48 タミヤ その1

2022.2.24初出

|

|

サン=テグジュペリは、生涯の最後を自由フランス軍II/33部隊のパイロットとして過ごした。1944年7月31日、F-5B 42-68223にてコルシカ島からフランス南部の偵察に向かい、還らぬ人となった。製作はこの最後の機体ではなく(これはアゴつきJ型ベース)、写真が数多く残るF-5A-10-LO 42-13080 機番80にする。こちらはアゴなしで、素直にタミヤP-38Gから改造できるのだ。 |

42-13080のコクピットに納まるサン=テグジュペリ。画像はwebから拝借。 |

|

F-5ってなんなん?ノースロップのジェット機とちゃうん?という方に簡単に解説。F-5(およびF-4)はP-38の偵察型で、このうち、F-4はP-38E、F-5AはP-38G、F-5B,E,GはP-38JまたはLがそれぞれベースとなる。各型で機首のカメラ窓のデザインが異なるが、F-5AとF-5Bの機首は同じ。ちなみにWW2の米陸偵察機は、F-2がビーチクラフトC-45から、F-3がA-20ハボック、F-6がP-51マスタングから改造された。以降は爆撃機でF-7がB-24、F-9がB-17、F-10がB-25、F-13がB-29である。抜けてる番号は何なんだろう? どなたかご存じ?

|

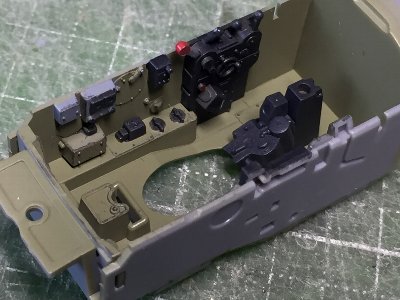

コクピットは全くのキットストレート。配線関係は面倒くさいので省略。スロットルレバー(赤)は二本が正解(双発機だからね)。 |

インテリアグリーンはC351ジンク・クロメイトタイプIに自作サフ(明度ニュートラルグレイ相当)を加えて彩度を落とす。 |

計器盤はデカール。切らずに貼ってフラットクリアを吹いてガラス面にフューチャーを垂らす。 |

キットのラジエータメッシュはデカール仕様。コストカット策かな? 3Dで作ってもいいけど、どうせよく見えないのでスルー。 |

|

計器盤デカールは、一部がズレてしまう。いくつかの部分に分割して貼るのが正解だな。他米軍機の例だと、ラダーペダルはインテリアグリーンが多数だが、マニュアルの写真を見ると黒が正解のようだ。

で、まず拙J図をキットの塗装図と比べると、結構違うな。で、まずタミ図を「参考」にしつつ、同時に前回作図以降にAirCorps Libraryより入手した製造図面を反映し、J図を描きかえてver.2とする。これが想像以上に大変で楽勝ちゃうぞ。なお、製造図はかなり抜けが多く、反映できたのは一部のみ。ようやく出来たJ図ver.2をベースに、G型のアゴなしカウルとキャノピを、これもタミ図を「参考」に描き、機首を偵察型に描きかえてF-5A図の出来上がり。あーしんど。 J型図ver.2と解説等は、従前のP-38図面のページに掲載する。参考文献もそちらに。 |

|

|

参考まで、外翼前縁インタークーラー関連の画像を載せる。まあしかし、そもそもリベット自体があるかどうかも不明なわけで。 |

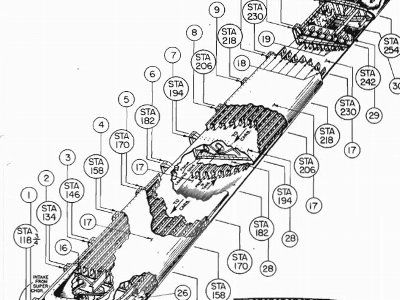

ストラクチュラル・リペア・インストラクションの図。いまいち製造図と整合してないような・・・ |

レストア中の機体。当時の機体に忠実なレストアかどうか。画像はwebから拝借。 |

|

|

主脚庫はストレート。配管は省略。スーパーファインシルバーで塗装。 |

脚庫とオモリを仕込んでブーム内外を接着。エンジンカウル下面パーツは若干隙間が生じる。瞬間で埋めてサンディング。 |

ファスナをたまぐりで打つ。エンジンカウルは#5、ラジエーターカウルは#3、フィレットは#1。 |

外翼下面を上面パーツに接着し、別パーツとなっている翼端とエレベータも接着。 |

外翼下面を先に接着したもんだから、脚庫と一体の内部桁が入らない。仕方なく先をカット。 |

そのかわりに1mm真鍮線を仕込んで内翼と外翼をがっちり連結する。内翼側は、内翼下面の接着時に接着する。 |

|

リベットを打つかどうかは悩ましいところ。本機は、主翼とブーム後方のリベットが密で、作業がかなり大変そう。機首の改造だけでお腹一杯になりそうだし。ということで、ファスナだけ打ってリベットは「なし」にしようかな。

理由は、タミヤの部品精度をもってしても、主翼とエルロンの接合部には段差が出来てしまう。また、別パーツにすることで若干のヒケが出来ている。これらをペーパーをかけて整形すると、ピアノヒンジの繊細なモールドが消えるか薄くなってしまう。均さないで放置すると塗装と磨きの工程で磨きムラが出来てしまうから、放置はできない。 ファントムも、ピアノヒンジのモールドが接着部分にあって、ここがキレイに工作出来なかったし、フラップのペーパー掛けとスジボリ再生が大変だった。メッサーにはピアノヒンジはないけど、羽布のリブがある。私はモールド削ってインレタ再生だからいいのだけど、エルロン、フラップ、翼端がバラバラだから、接着整形がえらい手間でストレス溜まった。 私と同じ不満を感じているモデラーは多いはず。次回からは是非とも改善してもらえると嬉しい。

|

図面データを使って、切り抜きのテンプレートをマシンカット。左辺と下辺をパネルラインの位置にすることで位置も決まる。 |

カッティングシートを貼ったまま穴あけ、整形する。機銃口はプラ丸棒と瞬間で埋める。仮組みしてイメージチェック。 |

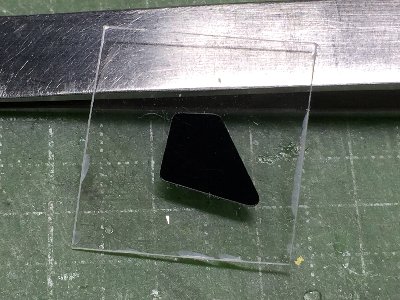

下面と右舷側もカット。下面は窓をケがいたクリアプラバンを3枚貼る算段。切り取った右舷機銃パネル下部は胴体下側パーツに接着。 |

窓ガラスは0.4mmプラバン。カッティングシートを貼って、切り出しの目安にする。 |

内側はこんな具合。窓ガラスと接する断面は斜めに削るのがポイント(後述)。 |

窓を整形、スジボリしてコンパウンドで磨く。スジボリは0.4mm間隔のダブル針で。 |

緑フタで接着。 |

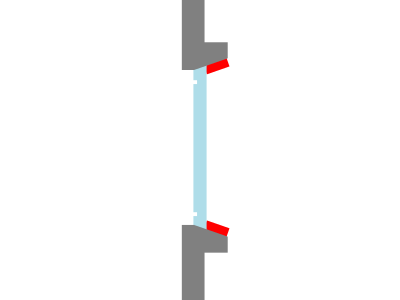

窓の断面のイメージ図。左が外側。グレイはフチを貼ったカウルのプラパーツ。水色がガラス。赤は脱落防止のプラバン。 |

|

補足。窓と窓枠をピッタリ工作するため、それぞれの断面は直角でなく斜めにして、内側からはめ込むようにする。こうすると擦り合わせがやりやすい。流し込み系で接着し、プラの溶け具合に応じて徐々に押し出すことで、表面からの段差の具合をコントロールする。位置が決まったら、内側に脱落防止に0.2mm透明プラバンの内枠を接着する。

|

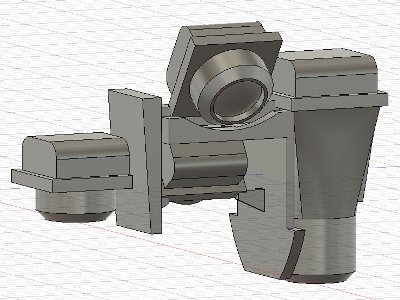

設計終了。左が前。中央の斜めのカメラが、左舷の大きな窓から見えることになる。出力方向は下が上。 |

お試し出力してモデルに仮り組み。窓との位置関係を調整して再出力。 |

|

|

下方側面の窓は、前回記事と同じ手法。下面窓は0.4mmプラバンに窓枠をけがいて切り出して流し込みで接着。 |

下面も一日一枚ずつ。ちなみに窓枠は0.3mm間隔のダブル針とエッチングテンプレート。 |

内側にはクリアプラバンで補強。 |

鉛板を機首上側パーツの裏に詰め込む。なるべく前に寄せてモーメントを稼ぐ。外れないよう瞬間を「これでもか」と流し込む。 |

|

前にも書いたけど、角丸長方形のスジボリ法。トライツールのエッチングテンプレートを2枚用意し、ちょっとズラして重ね、セロテープで固定。任意の縦横比にできる。画像ないけど、最前方の窓も工作済み。これは台形なので、一辺ずつエッチングテンプレートで彫る。プラバンか何かでテンプレートを作るのがベストなんだけどね。

|

窓の内側をコンパウンドできれいに磨き、脚庫を接着。カメラも接着。鉛板は隙間にティッシュを詰めて瞬間を流す。 |

機首上下を接着。アクセスドアも接着。いずれも瞬間だが、窓が近いので汚さないよう神経を使う。 |

以前に書いた主桁補強の真鍮線を瞬間でがっちり接着。これもティッシュ+瞬間で補強。 |

先端はまだ接着しない。機首上下の接着跡にペーパーかけて、スジボリ再生して、カメラベイ内部を水洗してから接着する算段。 |

|

と、気づいたのは接着後。普通のキットならちょいと削ってやれば済むが、タミヤはプラが薄いからヤバそう。つうことで、そのままスルーする。 |

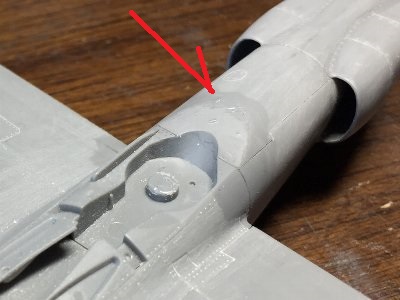

ちょい写真ピンボケだけど。矢印部の張り出しがきつい感あり。側面形のアウトラインとしては問題なし。 |

|

カウル側面のインテイクは、先に上面パーツに接着しておくが、ブーム側との間に若干隙間が生じ(下画像赤矢印)、あとの整形作業が大変。下辺にプラバンを接着して十分にすり合わせをしておくべきだったな。また、先に主翼上面に接着しておいたターボチャージャー基部とブームとの合わせも若干の段差が生じる。ここはブームと主翼を先に接着してからターボ基部を取り付けた方がいいのかも。 |

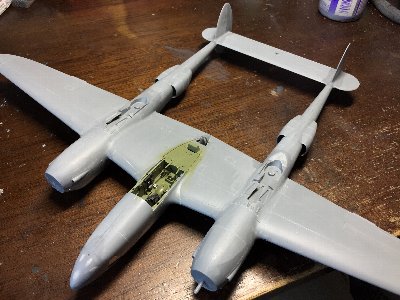

ブーム接着。水平尾翼、ラダーも接着。これらは基本流し込み系で。あれ、プロペラ軸が片方折れているぞ。 |

矢印部の隙間は瞬間で埋める。ブーム内側は機首が邪魔で、整形、スジボリ、ファスナ打ちが難儀。2つのインテイクが邪魔だし。 |

このあたりの段差発生個所は、瞬間で接着してゴリゴリと削る。画像は、整形後にサフを薄く塗ってみたところ。 |

峰のところにスジボリしたいので、マシンでテンプレートを切る。左右対称×2はマシンが早い。 |

カメラ窓周辺の下面と側面の峰部分も整形が厄介なところだ。 |

チラ見えのカメラ。いいんでないかい? |

|

これで基本形状の出来上がり。このあとしばらく、表面整形、スジボリ再生、ファスナ打ちなど地味な作業が続く。それが済んだら、キャノピを接着して塗装だ。そろそろ、マーキングのインレタ版下や、足回りの3D設計も始めようかな。

|

機首のパネルはロボでテンプレートを切る。マステを貼って下描き、Inkscapeに取り込んでデータを作る。 |

テンプレートを貼る。ちなみに、戦闘機型とは形状が異なる。 |

ターボチャージャーと周囲のパネルを接着。排気口はフチを薄く削る。消えたスジボリを再生。 |

エンジンカウル内側は、機首が邪魔でたまぐりが入らない。先を尖らせた0.6mm真鍮パイプをランナーに刺して、専用工具を作る。 |

右舷内側カウルにファスナを打ったところ。上段は#5たまぐり(ここは機首が邪魔にならない)、下段は自作工具。 |

機首側面にもファスナ。こちらは#3たまぐりで。ブーム接着前だと辛うじてたまぐりが使える。 |

サフ吹き中。過給機インテイク、マスバランスも接着。 |

サフ吹きほぼ終了。主翼付け根は銀はがしをする予定で、#8銀を吹いておく。 |

|

|

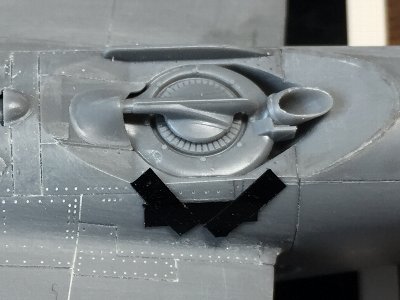

キットのグレアシールド。 |

中央部分のみ残して周囲を切り取った状態。 |

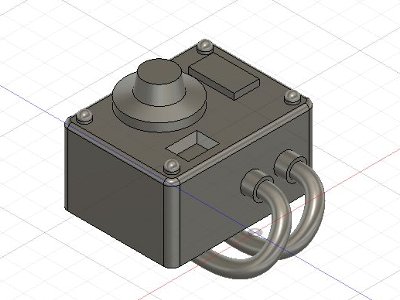

カメラ操作箱を3D設計。座席前方の足元に置かれる。 |

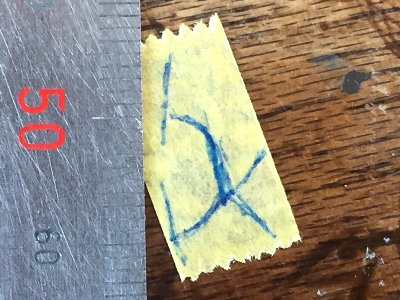

インレタの準備も進める。機番のサイズ形状を確認するため、シートを切って貼ってみて、修正を加えていく。 |

|

機首の「80」は、形状が特殊。真横からの実機写真でも文字が歪んでいて0より8が小さい。また8の左上側は少々湾曲している。文字はスクエアで機首の湾曲によってそう見えるのかというと、そうではない。試しに切って貼ってみると分かる。0の縦棒はパネルラインに平行で、つまり平面にすれば右に凸な曲線だ。また、平面でも8の方が小さい。世の中のデカールはそこまで考えてないだろうから、実際に貼ると実機とは違ったものになるはずだ。

|

グレアシールドを塗装してキットデカールを貼り、フラットクリアを吹く。手持ち写真だとキットデカールはFACEの文字が逆。 |

カメラ操作箱を取り付ける。位置は推測。工作中にスロットルレバーが折れたので再生(赤)。折角なので実機どおり2本にする。 |

当機は防弾板と無線機が装備されていない。補強ロッドのみを後方バルクヘッドに接着する(この存在は確認できる)。無線機取付穴は埋める。 |

風防および後方固定キャノピを流し込みで接着。中央可動部はオープン状態にする予定。シートはあとで。 |

|

操縦席後方部分の塗色が悩ましい。というのは、P-47レザーバックやP-40の後方固定窓の内側は、通常迷彩色で塗られており(タミやハセのインテリアグリーン指定は間違い)、その例でいけば迷彩色となるからだ。しかし、当機の場合、迷彩色って何?というそもそもの疑問があって(これは後で詳述する)よく分からない。防眩塗装の黒という可能性もある。実機写真では、無線機(これは黒)が邪魔で分からない。斜めの補強ロッドがインテリアグリーンっぽく見えるので、一応同色としておく。なお、風防、キャノピのフレーム内側はインテリアグリーン。手持ちのカラー写真(G型)では防弾板とヘッドパッドが黒。

|

有名な42-13080機の写真。画像はネットより拝借(以下同様)。 |

貴重な側面写真。 |

|

ここでヘイズペイントについて述べておく(※出典は下記サイト)。これは、全面暗色の下塗りの上に、特殊な白い塗料を上面は薄く下面は厚く塗り重ねると、光の反射で青っぽく見えるというもの。ヘイズには2種類あり、当初のヘイズは下塗り黒、上塗りは白で、F-4に適用された。後に出現したのは合成ヘイズ(synthetic haze)と呼ばれ、下塗りはディープスカイ(どんな色だ?)、上塗り白塗料は青系で着色され、F-5A/Bに適用されたとのこと。なお1944年半ば以降はヘイズは適用されず、RAFのPRUブルーで塗られたとか(←ていうか無塗装だよな)。 ※ https://ww2aircraft.net/forum/threads/p38-haze-paint-camo-schemes.9108/ で、私なりの結論を言えば、結局のところ真実は不明。現状入手できる実機写真や事実関係からは確定的答えは出しえない。だから、写真を見た印象でもっともらしい色を塗ればいいのではないかな。ということで、私には最も「らしく」感じる第3の説、ヘイズに上面ODで塗ることにしよう。13080機のクローズアップ写真では、機首上面、エンジンカウル上面は、私にはOD単色っぽく見えるし、下右画像の退色ヘイズのカラー写真と13080機のくっきりした明暗が、私の中では結びつかない。 |

塗装直後のヘイズ。機体はF-5Bなので後期のヘイズか。当時のオリジナルカラー写真。 |

退色著しいヘイズの例。これも機体はF-5Bなので後期のヘイズか。上面も明色だ。鼻のあたりがわずかに暗い。 |

42-13080と同じGR II/33所属機。手前は同じ基地に駐留したトロピカル迷彩のスピットファイア(たぶんMk.VIII)。 |

クローズアップ。尾翼の塗り分けから別機と分かる。上面は緑系のみ? 側面はヘイズか別のライトグレイか(写真の印象は後者)。 |

|

さらに実機写真をよく見ると、内翼上面とキャノピ周辺は別の暗色で上塗りされているように見える。その明度はかなり低い。これが何色かがまた問題。可能性は、1)その他部分は退色したODで、当該上塗りはフレッシュなOD、2)RAFダルブルー、3)黒、くらいかな。1)は明度差からして無いと思う。2)か3)かは不明。もうこれは勝手に想像するしかないかな。 最後にスピナ。これも明度から勝手に想像するしかない。ヘイズにOD上塗りという流れであれば、赤でなくてもよさそう。左舷後半の明色部分はカウルのヘイズより明るく、これは白か。暗色部分はODにも見える。 |

内翼上面の暗色が分かる。機首上面との明度差に注目。塗装の剥がれパターンから42-13080なのは確実。画像はネットより拝借。 |

須比人君に試し塗り。左舷はODに黒、右舷はRAFDGにダルブルー。背中の茶は排気汚れのつもり。 |

|

|