ロッキード F-5A ライトニング 1/48 タミヤ 製作記 その2

2022.2.24初出

|

|

|

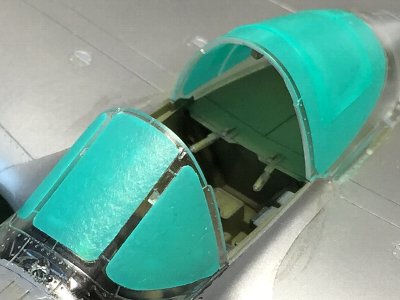

ビミョーなところは、シートの伸縮性を利用するとぴったり貼れる。 |

|

カットデータのお持ち帰りは、下記からどうぞ。ただし、キャノピ開デフォなので、閉状態の側面窓は作ってない。悪しからず。

|

改めてサフ。 |

退色ヘイズに見立てたC307グレーFS36320から吹いていく。写真だと汚れ退色が著しいので、グレイのシェーディングを強めに。 |

内翼上面に8銀を吹き、その上にシリコンバリア(ビン生、希釈せず)を極薄く吹く。 |

自作オリーブドラブをフリーハンドで吹く。シェーディングも軽く施す。 |

|

自作ODは、C17(米OD)、C330(英DG)を半々に、C13ニュートラルグレイを混ぜたもの(混合比は忘れた)。下面のC307は、スパホの上面色なんだけど、ODと合わせてみるとちょっと暗い気がして、C308グレーFS36375(スパホの下面色)をパネルラインを残して上吹き。このあと内翼上面に黒を吹いて、国籍マークを塗装する予定。

次にハゲチョロ表現。銀の上にはシリコンバリアを薄く吹いてある。ピンセットや塗料撹拌棒を使い、写真を見ながらカリカリ剥がす。リベットライン上の剥がれがキモだから、1/48リベット図と照らし合わせ、アタリをつけながら少しずつ剥がしていく。 |

まず、白30%黒を内翼上面にフリーハンドで。排気汚れにダークアース。光線の加減で各色明るめに写っている。 |

シリコンバリア落とし。細かい引っ掻き傷はスジボリ用ニードルで。画像は9割方完了。このあと仕上げ落とし。 |

|

ヘイズ、オリーブドラブ、黒、ハゲチョロ銀の明度差は、実機写真に近いと自分では思うがどうだろうか。内翼は、このあと面相筆でのチッピングを施す予定だが、先にマーキングに進む。

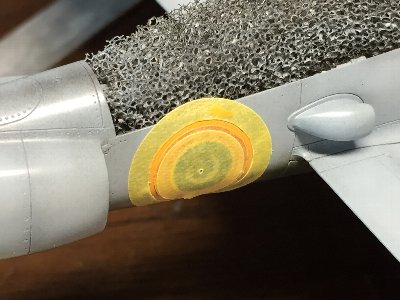

次に主翼。左翼下面の写真で、着陸灯、エルロンとの位置関係が分かるものがあり、そこから割り出して、赤丸の直径が16.0mm、中心から翼端まで29mm、赤丸のエッジがエルロンヒンジに接する。上面の写真は、左翼上から胴体を撮ったものに辛うじて右翼ラウンデルが写っている一枚のみで、ここから位置サイズを割り出すのはかなり無理筋。ただし、下面ラウンデルの位置サイズをそのまま上面に適用してみると、写真の見え方に合ってるかな。ということで、上面も下面と同じ位置サイズにする。 問題は黄フチの有無。右翼下面に黄フチがあるのは写真から明らか。世の中のデカールや塗装図は「あり」が多数派。しかし左翼下面写真は、私の目には「なし」に見える。右翼上面も「なし」に見える。左翼上面は写真なし。うーん、どうしよう。困ったときは、写真の印象第一で主観的に決める主義に従い、右翼下面のみ「あり」で、他3つは「なし」にする。イレギュラーだけど、右翼下面だけ描いたところで、何かの理由で中断してそのまま、と想像。現地の応急迷彩だから何でもアリでしょ。 ラダーの三色旗は、同じ幅ではなく、赤がやや幅広。赤の上端とヒンジとの関係が目安。 次に調色。フランチラウンデルの赤はかなり明るく朱色がかり、青はミディアムブルーグレイといった印象。#80機の写真から、青は一般的な仏ラウンデル色よりやや暗めかな。ということで、赤はC114 RLM23レッドとC58黄橙色が2:1。青は自作ダルブルー(C326とC331を3:1に黄微量)とC307グレーFS36320が2:1くらい。白は黒10%混。黄色は自作オレンジイエロー(GX4キアライエローにGX3赤少量、黄橙色ほど赤くない)。 では作業。黄→赤→白→青の順で塗装する。黄、赤、白は突合せ。青は白の上。黄と赤は極薄く白で下地を吹いておく。各色塗装する前にフラットクリアで滲み出し防止。以下画像で。 |

黄色のためのマスキング。スーパーチャージャーもマスクして自作焼鉄色を吹く。 |

赤のためのマスキング。内翼上面は、シリコンバリアのためテープは貼れない。 |

赤塗装中。 |

最後に青。 |

マスクを全部はがす。 |

下面。ラウンデルと着陸灯の位置関係に注意。 |

|

暗めに調色した青、塗ってみると自分のイメージより暗すぎ。うーん、塗り直そうか、どうしようか。

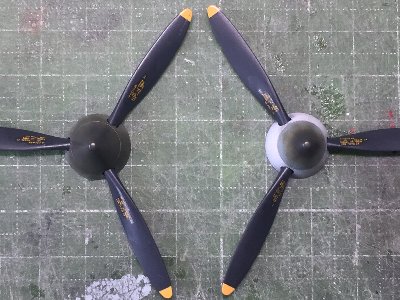

プロペラのコーションは、一見すると無いようにも見えるが、クローズアップ写真だと薄っすらとあるのが確認できる。なんと、右舷はかなり中央寄り。左舷はノーマル。カーチスの円形マークはなし。ブレードは明るめに塗る。ブラックグレイ相当の明度だ。 増槽の色も悩ましい。写真では下面色より暗い。明度的にニュートラルグレイが妥当かなあ。でも、通常迷彩のP-38って、同じ基地にいたのかなあ? もしいないのならニュートラルグレイの増槽がある理由って何だろう。などとつらつら考え、オリーブドラブで塗っちゃう。ま、ひとつの解釈ってことで。 |

スピナはこのように解釈する。白塗装は、いざ塗ってみると浮いてるなあ。コーションにはあとでグレイを上吹きしてやろうか。 |

増槽は、当初ヘイズカラーに塗ったんだけど、思い直してODを上塗り。 |

|

次は機首のマーキングだ。インレタ版下作らねば。

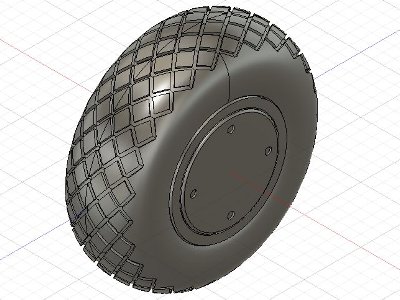

いずれのパターンも、ブロックや溝の数を、できるだけ実機どおりに再現する。ただし、写真の読み取りなので、あくまで「できるだけ」だけどな。ホイルは前期のお皿タイプだけなので、後期のスポークホイルにする場合は、キットの当該部分を切り取るなりしてくだされ。 |

主車輪の十字パターン。おそらく横に5ないし4ブロック並んでると思う。案外細かい。 |

前車輪の梯子パターン。ブロックは横に5つ並ぶ。 |

こちらは主車輪の梯子パターン。ブロックの数は前と同じだと思う。 |

キットと同じダイヤモンド。接着跡の整形が不要で、ホイルが別で塗装が楽だから、3Dプリンタ持ってる人ならメリットあり。 |

|

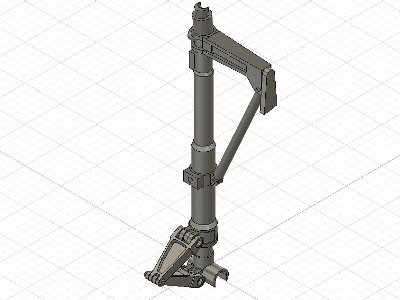

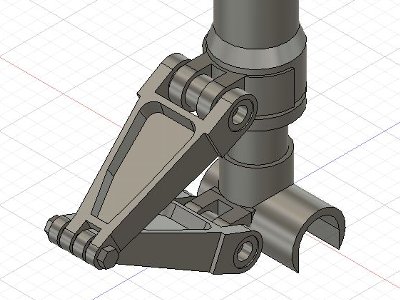

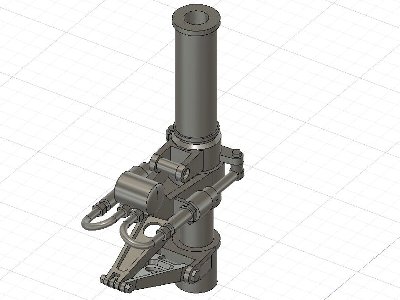

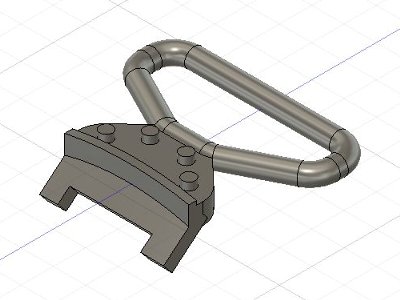

次に脚柱。主脚は、プラだと荷重に耐えきれない。真鍮線と真鍮パイプを使い、脚柱中心軸と車軸をL字形にはんだ付けして、脚柱の中に仕込む。キットパーツに穴を開けてもいいが、キットのトルクリンクはディテール不足で、ここは必然的に3D化するから、ついでに中空の脚柱も3Dで作ってしまおう。ちなみに、脚柱は1.0mm、車軸は1.5mmの真鍮材を使う設計。 前脚は、湾曲したフォーク部分を真鍮細工するのは大変なので、脚柱本体はキットパーツを使う。トルクリンクとステアリング機構を3Dプリントして置き換える算段。三点姿勢の状態であれば、前脚には後脚ほど荷重はかからないので、これでよしとする。都合上、脚柱本体も設計するが、別ボディとしておき必要部分のみプリントする。 |

左舷主脚。L字の真鍮部材を仕込む。斜め部材はキットを使う。 |

主脚トルクリンクのアップ。なお、トルクリンクは左右同形。左右対称ではない。ついでにいうと、上下も同形。 |

前脚。トルクリンクの穴がポイント。 |

半田細工。パイプは上下に穴を貫通し、パイプの中にははんだを充填する。 |

|

1.0mmの真鍮線だと、車軸はあまり剛性感がないかも。とはいえ、脚柱の太さからこのあたりが限界。むしろ「L」のコーナーがへたって、タイヤが「ハ」の字になるのが最も懸念される。そこは真鍮半田細工だから強度ばっちり。

さて、機首マーキングは全てインレタ。実機写真を元に作図する。ミッションマークは青白赤のトリコロールで、このためだけに青版を作る。色はT58とするが、出来上がりが自分のイメージと全然違ってて、気分がアガらない(後日追記、T131もしくはT137がフレンチラウンデルのブルーグレイにはピッタリ。前者は明るめ、後者は暗め)。赤はちょい暗めのT116。カルト製透明デカールの上に白青赤の順で転写。白は重なる部分のマージンをとって少し大きめ。 前にも書いたけど、機番80は、先細の機首のため、上下辺は平行でなく先細。多分市販の別売りデカールでは再現されない(←知らんけど)。また、記入位置も微妙に左右で異なる。右舷のJeanneとしゃもじの×マーク(これ何だろう?)は、昔の塗装図の刷り込みで赤にする。黒かもしれない。 |

三色旗の色調はラウンデルと同じにしたかったが、諸事情により同じにならず。ま、モノが小さいので気にしないことにしよう。 |

右舷のマーキングは、自分のイメージどおり。Jeanneはジャンヌと読む。ジャンヌ・ダルク(Jeanne d'Arc)と同じ。 |

|

|

脚柱出来上がり。これに、キットパーツの斜め部材を取り付ける。強度は十分。 |

本当は、フォークも真鍮細工がベストだけど、面倒くさいのでパス。重量は主脚が負担するから、プラでも大丈夫だろう。多分・・ |

|

将来、もし前脚が折れたり曲がったりしたときは、部品請求して交換する。そのため、3Dパーツは余分に出力して保存しておく。交換の手間は大したことないだろう。

懸案その1。ラウンデルとラダーのブルーの色味が気に入らず、さりとて塗り直しも面倒だなあと、うだうだ。これも長期放置の一因。こういうのは結局正面突破が早道なのだ。従前の調合色に、さらにC307を加え、最終的に自作ダルブルーとC307が1:1くらい。丁寧にマスクして吹き付ける。懸案その2。ブームのラウンデルの黄色の太さがヨレてたところも、マスキングしてやり直す。こちらは面相筆で。 |

ラウンデルのブルーを塗り直す。米海軍のブルーグレイとほとんど同じといっていい色調。 |

黄フチの乱れも塗り直す。塗装後にセミグロスクリアを吹いてラプロスで段差消し。 |

出来上がり。色味がイメージどおりになって、気分も上々。ブルーは、単体で見るとかなり明るいが、白の隣だと暗く見える。 |

ついでに脚柱も#8銀+クリアで塗装。ウェザマス黒でウォッシュ。トルクリンクのH形断面がいい感じじゃ。 |

車輪も塗装。これは前車輪。このあと、ホイルのフチを#8銀で塗装する。ホイルは仮り止め。 |

こちらは主車輪。トレッドの積層痕は、軽くペーパーで落としてある。十字ブロックパターンは、多分3Dが最強だろう。 |

|

ラダーを塗り直して、心置きなくウェザリングできる。既にウェザリング済みの垂直安定板、水平尾翼をマスクして、写真を見ながらダークアースを吹く。で、写真を見てたら、なんと垂直尾翼下側は暗色じゃないか。いやはや、今頃気づくなよってレベルだよな。でも、気づいてヨカッタよ。 この暗色部、どう見ても汚れではない。色味は機体上面色より暗い。写真をお持ちの方は確認されたし。内翼上面を黒と解釈した流れで、ここも黒とする。というか私には黒にしか見えない。この暗色塗装、既存の塗装図やデカール解説図にはない。だから目では見てても脳に認知されなかったのだね。←気付けよ。 |

ラダーに排気汚れをエアブラシ。実機写真では、相当汚れている。部分的にタンを上吹き。色数が増えるとリアリティが増すかと。 |

垂直尾翼下部はこんな具合。ラダーのマスバランスや、フィレットは下面色で塗り残されている。 |

|

|

ジンクロをチッピング。効果はいまいちか? ないよりマシ? |

外翼上面にもチッピング。こちらはRLM75グレイで。アップはツライな。 |

|

チッピング終了後、ウェザマスでスミイレし、全体にフラットクリアを吹く。ウェザマス拭き残しがあって、再度迷彩色を上吹きしたりジタバタ。ともかく、これで塗装、ウェザリングは一応終了。ただし、このあとも、適宜ウェザリングは追加していくつもり。

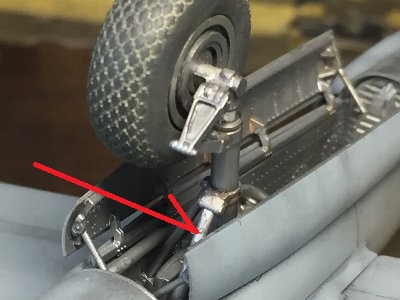

本来なら、前脚のオレオを延ばすのが正解。しかし3Dパーツ接着済み。次善策は主脚のオレオを短縮。しかし3Dパーツは既に真鍮線を通してある。そこで、主脚取り付け基部を加工して主脚を0.5mmほど短縮する。ところが、こうするとキットパーツの斜め部材(D12)が脚柱に接着できなくなるのだね。やむなく、パーツを真ん中で2つに切り離し、上部(脚庫側)はキットなりに組み、下部は長さを調整して接着位置を合わせる。 脚カバーは、非常によく出来た設計。追加工作一切不要。主脚カバーは接着剤もいらないくらい(なので、当面仮り止め)。タイヤが前から見てハの字になるとカッコ悪い。本来垂直が正解だが、1、2°ほど逆ハの字にすると、目の錯覚で丁度垂直に見える。 |

つうことで、自立。キャノピとカメラ窓のマスキングも剥がす。プロペラは両面テープで仮り止め。気分は完成! |

前脚、カメラ窓のクローズアップ。タイヤはウェザマスのサンド系で汚す。 |

コクピットクローズアップ。クリアパーツの透明度が高いので、内部がよく見える。シートは仮り止め。 |

座席前方のカメラ操作箱、2本に増やしたスロットルレバーもよく見える。手間かけた甲斐ありだ。 |

|

こうして組み上がった主脚は、1.0mm真鍮線の芯でも案外強度がある。真鍮線と一体のレジン(力学的に鉄筋コンクリート柱と同じ)、斜め部材(トラス構造)が効果あるのだろう。プラだと撓んでユラユラしちゃうけど、こちらはガチっとした剛性感。前脚は重量の負荷が軽いので、プラでも問題なさそう。ま、長期保存時はタイヤを浮かせて負担をかけないようにするけど。 さて、あとは小物だ。残るは、可動部キャノピ(デカール貼り、バックミラー取り付け含む)、後部キャノピのフチのデカール、シートベルト、アンテナ柱、ピトー管、翼端灯、尾灯、着陸灯、オレオとカウル内側のミラーデカール、くらいかな。アンテナ線はないはず。

|

前回更新で撮り忘れの脚庫。追加工作一切なし。地中海戦域なので、エアフィルターは「あり」と推測。

前回更新で撮り忘れの脚庫。追加工作一切なし。地中海戦域なので、エアフィルターは「あり」と推測。

|

この斜め部材が、短縮した脚柱に上手く取り付けられないのだ。このあと、0.3mm鉛線でブレーキラインを追加する。 |

シートベルトはファインのナノシリーズ。シート後方フレームの上部を切り取る(前回画像参照)。 |

コクピットに座席を接着。側面窓のNO STEP、後方固定キャノピのフチはキットデカール。場所が場所だけに、貼りっぱなし。 |

アンテナ柱は真鍮棒の削り出し。ピンバイスに咥えて削る。 |

ピトー管も同様。ディテールはキットパーツが優れるが、折れやすいので金属に置き換えるのだ。 |

ピトー管を塗装して接着。着陸灯も塗装して接着。いつもはアルミ板を仕込むが、今回は#8銀で塗るのみ。 |

翼端灯、尾灯は3D。透明レジン(Sirayaのbluレジン)で出力する。接着は塗料。アップはツライ。 |

150ガロン増槽のNO STEPもキットデカール。実機写真で「あり」に見える。キャプ周囲の赤丸は写真で「なし」に見える。 |

前脚下げ確認のための無塗装鏡面仕上げ部分もキットデカール。増槽の赤デカールが映っている。 |

キャノピ上部の接着にはUV接着剤がいいかな。ないので木工ボンドにする。このように簡易なジグを組んで固まるまで固定。 |

キャノピ上部のリリースハンドルは3D。こういうのは3Dの勝ち。 |

|

補足。キットの鏡面デカールは、なかなかの輝き。脚下げ確認部(パイロットの目の位置から見ると、ちゃんと前車輪が映る。ちょっと感動)の他、主脚オレオ、リアビューミラーにも使用。ただ、硬いので細い棒に貼るのは難しい。前脚オレオはミラーフィニッシュ。 キャノピ上部は、キットではヒンジ部が防弾板と一体に成型されて、簡単に接着できるのだが、作品は防弾板なしなので、ヒンジだけ切り取ってクリアパーツに接着しておく。リアビューミラーとフェアリングはキットパーツ。この接着はクリア塗料。キャノピ上部は、ちょっと曲がって接着しちゃったんだけど、後で写真を見たら、実機も同じ方向に同じだけ曲がっている。怪我の功名ってやつ? ウェザリングは、チッピングやシェーディングを追加したり、エナメル系で、油や汚れが流れた跡を追加したり。あるいは、やり過ぎと思って地色を吹いたり。最後にフラットクリアで艶を整え、排気汚れとタイヤには、フラットベースを薄く吹いて艶の違いを表現する。さらに、タイヤのトレッドパターンを強調したくて、乾いたパステル粉のサンドを筆でまぶす。

|

翼端灯。ベースありとなしと。汎用品として、サイズ違いで何種類も作っておく。 |

リリースハンドル。これもサイズ違いで出力して、一番良さそうなのを選ぶ。お持ち帰りは、その最適サイズのみ。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

さて、1/48の次作は、今秋発売予定の双発ジェットだ。ぬるい細部を3Dでシャキッとさせる。といえば機種はお分かりだろう。それまで48はお休みかな。

|

|

|

|

当サイトの図面、3Dデータ、インレタ用版下などは、商業利用、個人利用にかかわらず、基本的に誰でも自由に無償で使用可能である。 ただし、商業利用の場合は、必ず当方までその旨お知らせいただきたい。また、3Dデータについては、当方の許可なく他のサイトに投稿することを禁じる。 Drawings, 3D data and other materials on this site can basically be freely used by anyone regardless of commercial use or personal use. However, please be sure to let me know in the case of commercial use. And it is prohibited to post my 3D data on this site to other sites without permission. Copyrights are owned by Jumpei Temma. |

|

|