FM-2 ���C���h�L���b�g�i�n�Z�K��1/72�j����L

2012.5.1���o

|

|

|

�@�����Ɏ�����͂����������āA�����L�o���Ń��m�̃x�A�͍Ō�܂Ŗ����B���̃L�b�g�A�A�E�g���C���͔��Q���������Ɏ�Ԃ�������Ƃ������ƂŃ{�c�B�܁A���̂����L�b�g���r���[�������B���ɃT�[�u�̃��V�v���P���@���\�I�����c��g�����A�@���L���m�s���C�Ɏ�Ԃ������肻���Ń{�c�B��������������`�ɂ������ȁB �@�ŁA�R�L�B����R���Z�v�g�́A�L�b�g�̑f�����������T�N�b��FM-2�ւ̏����������C���e�[�}�B�T�u�e�[�}�́A��̂ɔ������g�D���[�f�B�e�[���̃��W�������p�[�c���d���ށB�܊p������L���m�s�̓I�[�v���ɂ��悤���B���̐܂��݂́u�Ȃ��v�ŁB������`�A�w���ł�����t�Ȃ̂ł˂��E�E�@�Ƃ���ŁA�킴�킴�n�Z����������Ȃ��Ƃ��L�b�g�͂��邼�A�Ƃ����c�b�R�~�͓��R�����A�����ĂȂ����A�o���͊��҂��ĂȂ����A�����͊ȒP������A�n�Z�x�[�X�̕����L���C�Ɏd�オ��Ǝv�����B

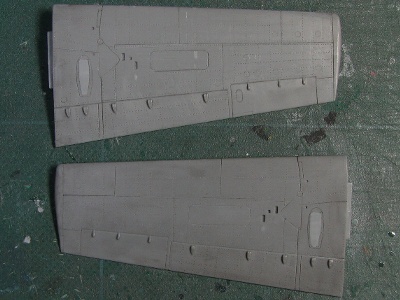

�@�Ƃ������ƂŁA��}�̃����B���ʌ`�͏�L�ʐ^���g���[�X�B���S�Ȑ^���łȂ��̂ŁA�����̎ʐ^���Q�Ƃ��Ĉꉞ�����B�嗃���t���p��0߁A����������+1.5߁B�X���X�g���C����0߂Ƃ��č�}�B�嗃�̗��^��NACA23015-23009�i�t����-���[�j�B �i2016/6�NjL�jFM-2��������肵����Ɋ�Â��}�ʂ��C���B�ڍׂ�����L���̂R�������Q�ƁB

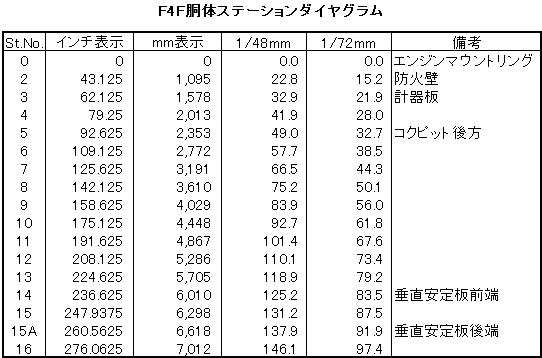

���g��}��

�@�����S���̓v���y���X�s�i���܂ނ̂ŁA�X�s�i�̈Ⴂ�ɂ��S���̈Ⴂ�ł́H�Ƃ����^��͂��������Ԃ��A�ǂ̃X�s�i�ł̐��l���L�q�Ȃ����A-3�A-4�́u�ʁv���`�̂���ނ������Ȃ��B�܂��AFM-2�ɂȂ�Ɠ��̒��͒Z���Ȃ邪�i1/72��2mm�と������12cm�j�A�����i�\�j��C���A�N�V�����V�Ɏ����Ă�FM-2�̕����S���������āA���₻��B �@���̃t���[���̃X�e�[�V�����E�_�C���O������������A�摜�Ɣ�r����肪����ȂƁA���l�f�[�^�����i���e�ʂɊ��Ӂj�B�ʐ^�Əd�˂đS�����Z�o����B���Ƃ��ẮA���ꂪ�����Ƃ��M�����̍����S�����Ǝv�����A���ꂪ�܂��O�q�̂ǂ̐����ɂ�����Ȃ��B �@��ŁA�n�Z�K���͂ǂ��Ȃ́H�����A��ԒZ�����l�A�����}�ʂ�8,715mm(F4F-4)���قڃW���X�g�T�C�Y�B�܂��A�͌^�Ƃ��Ă͂��ꂪ�������ƍl����̂���Ԋy�ȓ��ŁA�����ɂ���ɏ������B�i����NjL�F������FM-2�S���i�X�s�i�܂ށj��8,718mm�AF4F-4��8,910mm�ƂȂ�i������F4F-4�̃X�s�i���̐��x�͊Â��j�B�܂��A�X�s�i�����̑S���i�J�E����[���烉�_�[��[�܂Łj��FM-2��8,100mm�AF4F-4��8,220mm�ƂȂ�B���\���C���B�j |

F4F-4

| �S��(mm) | 1/72(mm) | |

| �����i�}�ʁj | 8,715 | 121.0 |

| �����i�\�j | 8,760 | 121.7 |

| D&S (F4F-3) | 8,773 | 121.8 |

| �C���A�N�V������ | 8,839 | 122.8 |

| �C���A�N�V�����V | 8,763 | 121.7 |

| �����} | 8,910 | 123.8 |

FM-2

| �S��(mm) | 1/72(mm) | |

| �����i�\�j | 8,800 | 122.2 |

| �C���A�N�V������ | 8,763 | 121.7 |

| �C���A�N�V�����V | 8,814 | 122.4 |

| �����} | 8,718 | 121.1 |

|

|

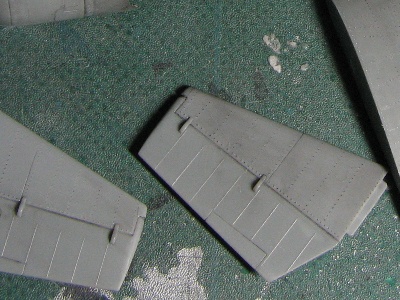

FM-2�̋@��B�J�E������R�N�s�b�g�ɂ����ẮA�M�̂悤�ɏ㉺���E�ɍL����̂łȂ��A���E�͍L���炸�A��ɂ͕�����オ�銴���B |

������F4F-4�B�p�l�����C���ŕ�̎O�p�`�f�ʂ�������B11��1�������͒����Ƃ����Ă��悢�قNjȗ����傫���A�t�ɕ�̋ȗ��͏������B |

�~���V���B�w���L���b�g�́A���ɔ�ׂĂ��݂����A���̎ʐ^�́A��r�I�s��������B |

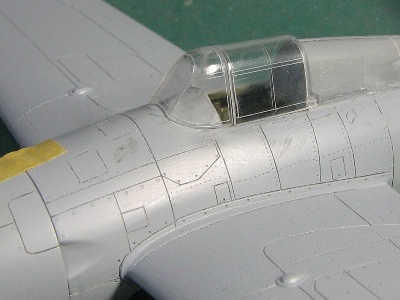

�x�A�L���b�g�B���ʃK���X���[�̋ȗ��ŕ�̉s�����킩��B���f�ʂ̃L���m�s�Ƒ��܂��āA���̂ł͂��̂����葊���אg�ł���B |

|

�@����炪���܂��āA�S�̓I��ۂ́A�r�q�ʼns����F4F���o���オ��BF4F���āA���̃��������̃C���[�W�������Ă���l�������Ǝv�����A�����I���\�ł͕��肪�����A���o�E���̃x�e�������������������Ă���̂��B�n�Z�̎R�L�́A����ȁu���肪�����v���悭�\������Ă���C������B

|

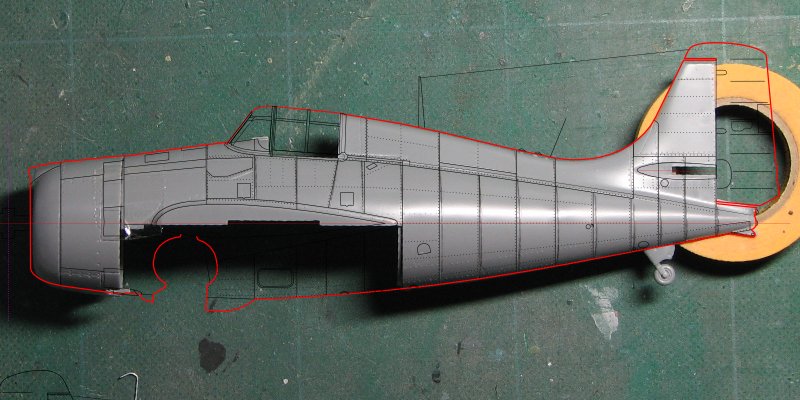

�h�Εǂƃ��_�[�q���W�ňʒu�����킹�A����}�ʂɏd�˂�B�L�b�g�ʐ^�̓J�������߂��̂ŁA���c�݂���B |

|

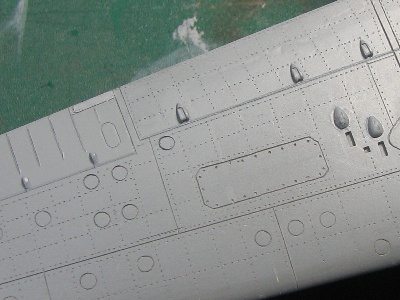

�@����܂ł��[���ƕ����Ă�����ۂǂ���A�J�E���̒�����2mm���Z���i�c�݂̂��鑤�ʂłȂ��A��ʂ̃C���e�C�N�ʒu�Ŕ�r���ׂ��j�A���a��2mm�������B������FM-2�ɂ���Ȃ�A�����2mm���Z������K�v������A�v�͂܂���F4F��FM-2�̒��Ԃ̃��C���Ȃ̂��B�����̓��C���h�L���b�g�́u�L���v������A���ꂩ����l�͂��ЏC�����Ăق����B��Ƃ͂���قǑ�ςłȂ��A�J�E�����ʂ��c�ɐ��ĊO�����l�߁A�J�E����[�������A���킹�ăX�W����C���A���̂��J�E�����a�ɍ��킹�Ĕ������A���x�ōς݂����B �@���̑��̊O�`�͑傫�Ȗ��Ȃ��B�L���m�s�̌`����ǂ��B�@���悭�\������Ă���A���e������������������Ă��Ί������B�嗃�ł́A���^�A�������K�B�������p�l�����C���A���x�b�g���C���ɊԈႢ������A���u��2�{�قǑ���Ȃ��B�L�b�g�������̕��́A��}�ʂƔ�ׂ�ꂽ���B

�@�܂��A�@�̃T�C�N����R-1820�Ɋ�������đ��Z���Ȃ����@��B����͓����G���W���̃n�ZSBD�h�[���g���X����A�J�E���O�ʂƃG���W���B�B�J�E�����ʂ̓L�b�g�p�[�c�ŁA���̃p�[�c����藣���A�V�������܂��Ča���g��B�n�Z�̃J�E���́A�O�ʂ��Ԃꂽ�悤�Ɋp����A���a���ߑ�B�t�ɊJ�����̒��a�͏������B�����ŏ\����4�������Ča�����߁A���ł����ăR�[�i�[������Ċۂ߁A�J�����͍L����B������SBD�ɂƂ��Ă���{�I�ɓ����ŁA�v�C���ӏ����B�Ȃ��A����SBD-3 ����ł́A�R�[�i�[�A�J�����͏C�����Ă邪���a�͂��̂܂܁B �@���ɇA�̕��h�E�L���m�s�ʒu�B�L�b�g��1mm�قǑO���Ȃ̂ŁA���̔w���̑O�ʂ����X����Ĉʒu�����킹��B���@�̓L���m�s��[�Ɠ��̔w�����ꕔ�d�Ȃ�i�L�b�g�͍l������ĂȂ��j�̂ŁA���ۂɂ͂��̕����l������B�R�N�s�b�g�Ƌr���e���̓��W������荞�ށB�B�̓��̕��́A�ڒ��ʂɃv���o���̃V�������܂��Ċg����B�㉺�����̓L�b�g�̓��̃p�[�c���L����悤�ɋȂ��ďC���B���̂܂܂ł͌��ɖ߂낤�Ƃ��邪�A���W���̃A���R�ŗ}����B�g�D���[�f�B�e�[���̃��W���p�[�c�́A���[���h�����̊�������A�Ȃ��Ȃ������o���B�ʔ̃T�C�g������ƁA�܂������Ă�悤�Łi2012�N���݁j�A���������O�Z���[���B �@���Ƃ͇C�̐��������̉������B�ȉ��摜�ŁB�J�����������Ă������A�g�тŎB�e�����̂ʼn掿�������B |

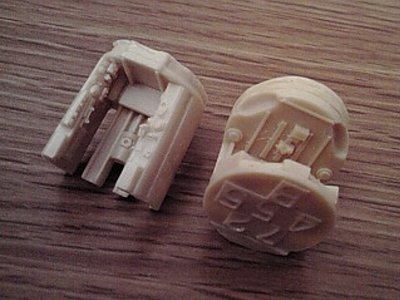

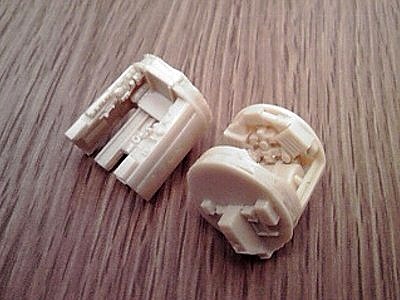

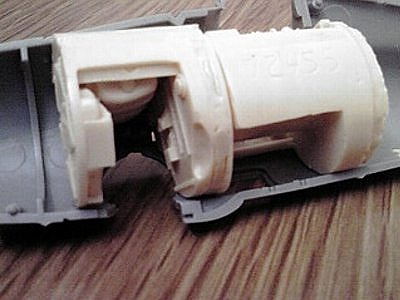

�g�D���[�E�f�B�e�[���̃��W�����p�[�c�A�i��TD72455�B��{�I�͂���2�u���b�N�ŁA���Ƃ̓V�[�g�A�v��Ƃ����������B |

F4F-4�p�Ȃ̂ŁA�r���e���O���̃C���^�[�N�[���[�����`����Ă���BFM-2�ł̓I�C���N�[���[�ƂȂ��Č`�قȂ邪���̂܂g�p�B |

���̂Ƀs�b�^���͂܂�A�r���e���̌�ʂ��R�N�s�b�g�O�ʕǂ����˂�i��E�摜�Q�ƁF�������㉺�t���j�B |

�R�N�s�b�g�̏����������Ă��ĉ����̑����`����悤�ɂȂ��Ă���B |

�h�����Čv������t����B�h���͐����J���[�i�C���e���A�O���[���̓^�~���̃_�[�N�O���[���ő�p�j�����Q�B����Ȃ�L��Ȃ��B |

���̒��a�g��ɔ����A�������_�Ȃǂ�lj��B���W���p�[�c�̎��͂ɂ́A�v���o����\���Č��Ԃ߂�B |

�����Ȃ������������̓L�b�g�j�R�C�`���ґ�B���x�m�ۂ̂��߁A���E�ŕ����������炷�B |

���̍��E�̐ڒ����Ƀv���o�������ށB�J�E������̓��̑O�ʂɂ̓v���o����ڒ�����1mm�����A�R�N�s�b�g�ʒu��1mm�قnj���ɂ��炷�B |

���ʑ��ڍ����ɂ��v���o���B |

���̊�{�`�̂ł�������B���̋����L���m�s�����L���Ȃ������A���R�L�b�g�p�[�c�͎g�����A����ƂȂ�B |

|

�@���@���̍�Ƃ́A�����܂ŁB����ȍ~��F6F���������Ă����肩����B

�@�ł́A�嗃�̍l�B�܂��T������ƁAFM-1��F4F-4�Ƃقړ��������A�O���̋@�e���P������Б�2���ƂȂ�i�ׂ����Ⴂ�͂��̂�������j�BFM-2��FM-1�Ƃقړ��������A1�i�G���W���ւ̊����ɂ���r���e���O���ɂ���C���^�[�N�[���[���s�v�ƂȂ�A�����Ɏ嗃�ɂ������I�C���N�[���[���ړ��������߁A�嗃���ʂ̖c��݂��Ȃ��Ȃ�B �@�}�ʂ��N�����ɂ͎莝�������ɖR�����~���˗������Ƃ���A������̂����ӂ�FM-1,2�iF4F�łȂ��Ƃ��낪�~�\�j�̃��y�A�E�}�j���A���̃f�[�^���B���ӎ��ɁB����ɃX�e�[�V�����E�_�C���O������u&�X�g�����K�[�̍\���}�Ȃǂ���A���@�N���[�Y�A�b�v�ʐ^�ƍ��킹�ĕ��͂���A�嗃�̃p�l�����C���A���x�b�g���C���͂قډ𖾁B��ʂ�95%�A���ʂ�90%�Ƃ������Ƃ��납�B

�@����̈ꕔ�̋@�͎̂嗃���������قȂ�B�������ʑO���̕������t�߂ɂ��鏬�G�A�E�C���e�C�N�͉E���̂݁B�}�ɂ͋L�ڂ��ĂȂ����AF4F-3�A-4��FM-1�ł͍������ʂɊۂ�������������BFM-2������ł�F6F�Ɠ����悤�ɁA�������͑O���̋@�e�O���̃K���J�����̈ʒu�Ɉړ����Ă�i�����}�ʂŊm�F�j�B�K���J�����́A�������O���iF6F�Ɠ��l�ʒu�j�ɂ���B �@���̉��ʂł́A�r�܂���

���g��}��

���g��}��

�@�}�ł�������悤�ɁAFM-1�y��-2�́A�@�e�̐��������Ă��邪�e���͂ނ��둝���Ă���A�@�e�d�ʂ̌����ɂ��^��������ƍ��킹��ƁA�����I�U���͍͂��܂����B

�@�O���ł́A�����包��t�����W�A�����t�����W�̈ʒu��\���A�p�l�����C�������̃t�����W�ɉ����Ă���B���̂��߁A��ʂƉ��ʂł̓p�l�����C���̈ʒu���Ⴂ�A�܂����@�ʐ^����[������ƁA��ʃ��C���͑O�i�p�A���ʃ��C���͌�ފp�����B����������ƕ\�������}�ʂ��āA�قƂ�ǂȂ��Ǝv�����B�Ȃ��AF6F�ł́A��ʂ����E�꒼���A���ʂɌ�ފp�ƂȂ�B �@�嗃�W�J���ɂ́AF6F�ł͌㌅�ɂ������m���s���������āA�ʒu���Œ肵���͂�`�B���邪�AF4F�n�ł͎嗃�O���t�߂̓_C�̋���Ńs�����������B�_ABC��3�_�ŌŒ肳���킯�ŁA�包����͗͊w�I�ɂ͑S���̃t���[���B���̂�����A���F���W���[�������B�i�[���ɊO�����Œ肷��@�\�͎嗃�ɂ͂Ȃ��A���[�Ɛ������������b�h�Ō�������BF6F�ł͓����㌅����s�����o�Ď嗃�̌��ɂ͂܂�A�i���̂��Ƃ�������B

�@�܂��݉�]���́A������������^�C�O�G���̐}�ʁi���Ӂj�ɑ�����28�x30���A�����26�x20���Ƃ���AF6F�Ɠ������l���i����NjL�F�����}�ʋL�ڂ͉���28�53'10"�A����26�21'40"�A�G���}�ʂ͒P��F6F�̐��l�������ʂ����������H�j�B �@�Ƃ���ŁA���y�A�}�j���A���̍\���}������ƁA�����包�̃E�F�u�͂Ȃ��A�㉺�t�����W�i�E�F�u���Ȃ��̂Ƀt�����W�ƌĂׂ邩�ǂ����͂��Ă����j�́A�������u�Ɍ��������݂̂��B�㉺�t�����W�͂˂���̊W�ɂ���A�\���I�ɃE�F�u�ݒu�͓�����A���u�����ł͂���Β����̂Ȃ����t�@�̗��i���邢�͓����̂Ȃ��}�b�`���j�݂����Ȃ���ŁA�g�͂�������ƊȒP�Ɏ߁i���s�l�ӌ`�j�ɂЂ��Ⴐ�Ă��܂��������B���̂�������ۂǂ��Ȃ��Ă낤�H �@���ł�-3�ɂ��āB�}�ʂ̐��x��FM-2�ɔ�ׂ��e�����A�p�l�����C���͎��@�ʐ^�Ŋm�F�ł������̂̂L�����Ă���i���ۂɂ͂���1,2�{���肻�������ʐ^�ł͓ǂ߂Ȃ��j�A�l�ɂ͂���Ȃ�ɔz�����Ă���̂ŁA���p�������������B-3�̎嗃�X�e�[�V�����́A���l�f�[�^�Ƃ��Ă͎����ĂȂ����A�ʐ^�Ƃ̔�r�ł͊�{�I��FM-1�A2�Ɠ����Ǝv����B�@�e�ʒu�́A-4�ȍ~�Ɣ�ׂĐ܂��@�\�������������������ŁA����Ɍ��ʒu�̊W����O�ɂ�����Ă��邱�Ƃɒ��ӁB-4�����������ꍇ�A�O���@�e�߂邾������_�����Ă��ƁB�t���b�v�ƃG�������̋��t�߂ɂ���l�p�p�l���́A�����܂��o�Ă���̂��ȁH�@�Ȃ��A���F4F-3�嗃�}�́A�ȑO�ɍ쐬�������̂ł������̃~�X������B�͌^���쓙�ɂ́A����F4F-3�嗃�}���Q�Ƃ̂��ƁB

|

���g��}��

���g��}��

|

�@���āA�����͎嗃�B�L�b�g�̎嗃�́A�@�e3����2����2��ނ����݂���B�܂�F4F-4��FM-1�̃o�[�W�����Ⴂ��������Ă��Ƃ��ˁBFM-2�ɂ���ɂ́A�@�e2���ɂ��ĉ��ʂ̃I�C���N�[���[������ăv���ނŖ��߂�B �@�L�b�g�́A���^�◃���Ȃǂ̊�{�`��͎��@�𐳊m�ɍČ����Ă���A�����]���ł���B�ȃC��`���[�J�E�g�[���[������̃L�b�g�͂������S�R�_���_��������ˁB�������A�X�W����́A�ʒu���������A�{���������C������������ƁA���������B�Ƃ��ɏ�ʂ̃G�������R�[�h�������A���ʂƓ������ƂȂ��Ă���B������1mm���x���߂Ă����悤�B���킹�ăt���b�v�̃q���W���̏�ʑ��ɂ���p�l�����C����1mm����Ɉړ�����B |

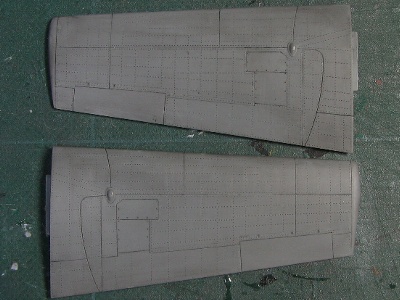

�X�W�{���ƃ��x�b�g���I���B�L�b�g�̎嗃�������C���A�@�e�A�N�Z�X�p�l���͊T�ː��m�Ȃ̂ŏC�������B���̑��͏u�ԂŖ��߂Ē��蒼���B |

���ʂ̃p�l�����C���́A�ꕔ�ȗ����B���Ə��~�A�N�Z�X�p�l�����c���Ă���B |

|

�@���̂̃��x�b�g���t�@�X�i���I���B�l�͐}�ʍ쐬���ɏI����Ă�̂ŁA���Ƃ͐}�ʂǂ���ɑł���������y���B�t�@�X�i��#2���܂��肾���A�L�b�g�ʼn��������ɑł���Ă���ӏ���0.2mm�s���o�C�X�ɂ���B���̉����̏����́A�uFM2�ɂȂ��čǂ��ꂽ�v�Ƃ����L�q���B�L�^�ʐ^�ł͊m�F�ł��Ȃ����A�����@���ǂ���Ă��邵�i���������̂ł͂Ȃ����̌`�̋����ōǂ���Ă���j�A�܂������l���Ă������낤�B �@���āA���܂Ő������ĂȂ��������A���̉��ɂ���r�C�o���̉��݂ɂ̓o���G�[�V����������B���̐}�ʂ͌����@�̃g���[�X�ŁA����Ɍ�����^�C�v�ł���B�O���^�C�v�͉��݂̌`�p�����Ă���A�܂����݂̒��ɓʃ��u������B���ݎ��̖̂ʐς��傫���B��i�ł́A�ʃ��u���ʓ|�������̂Ō���^�C�v�ɂ���B�h���Ƃ̐����́E�E�E�l���Ȃ����Ƃɂ��悤�B �@����ɐ��������B�q�P������āA���łɑO�������X��点�A���x�b�g��łB�L�b�g�ɂ͒����Ƀp�l�����C�������邪�A���@�ʐ^�ł͕s���B��i�͂��̂܂܁B�G���x�[�^�̃��u�\���̓L�b�g���������Ă��̂܂܁B����ɍ��킹�ă��_�[�ƃG�������̃��u�́A�J�b�^�[�ŃX�W�����ēʃ��[���h���Č�����B |

�X�W�{���A���x�b�g�A�t�@�X�i�I���B�J�E����[������ď����ۂ߂Ă���B |

���������͂قڃL�b�g�̂܂܁B |

|

|

�n���p�e�Ō��Ԃ��C���B�J�E���͖��ڒ��B |

|

|

���̑O�ɁA�S�̂ɃT�t�F�[�T�𐁂��B���R�A�X�W�{���A���x�b�g�̕s��A�T���f�B���O�̉ߕs���ȂǁA�A����������̂ŁA���J�ɏ�������B |

�S�y�ɃN���A�p�[�c�ߍ��݁A���W���𗬂��Č^�̏o���オ��B�ꕔ�G�|�p�e�ŕ�C���A���蔢�̑�������B |

�L���m�s�͊J��ԂƂ���̂ŁA�d�Ȃ镔�������B���̃X�P�[���ł́A�J���^�I�����͖����ŁA�I�[�v���Œ�Ŋ����B |

���h�E�L���m�s�͔�s�@���f���̊�Ƃ�����B�]���C���[�W�ǂ���̌`�ɂȂ��Ă���đ喞���B���̂��ƍ�������������ăX�W�{������B |

|

�@�L�b�g�̕��h�͈ʒu�����O���B1mm���ɂ��炷�B���̃p�l�����C���͂��̂܂܂ŁA���ʓI�ɕ��h�ƃp�l�����C���̈ʒu�W���s���m�ɂȂ邯�ǁA�C�ɂ��Ȃ����Ƃɂ��悤�B�`����D���`�Ȃ̂��B

�@��܂��Ȍ`�͏o���Ă���̂ŁA�X�W�{�����Ė����B���g�ׂ̍����s���́A�����̂悤�ɖD���j��2�{���ׂČŒ肵������P�K�L�j���g���B��ƒ��Ɍ`���C�ɂȂ邪�A�^���璼���K�v������̂ŖY��邱�Ƃɂ���B |

�܂��X�W�{���B���L�b�g�I���W�i���Ɣ�ׂĕ����L���Ȃ��Ă���B���������̂܂܂ɏ㕝���������߂�Ƃ����@�ɋ߂��������B |

�����B�A�N�������Ȃ̂ŁA�����x����݂̋ψꂳ�͏�X�BP-51�̕��h�Ɣ�ׂ�Ƃ���Ȃɑ傫�����Ⴄ�B |

���̂ւ̐ڒ��̓A�N���T���f�[�B�A�b�v�摜�Ō���ƕs�������邯�ǁA����ł��̒��x�Ȃ�悵�Ƃ��悤�B |

������ԁB�ŏI�I�ɂ̓I�[�v���Œ�ɂ��邯�ǁB |

|

�@���h�㕔�̉��g�́A�����猩�đO������ɃJ�[�u���Ă���B�Ȃ�ł���Ȍ`�Ȃ́H�Ƃ����^��́A�X�W�{������Ɠ�����������B�X���C�h�L���m�s��g�̃X�W�{���K�C�h�̃e�[�v�i�����j�h�܂ő����ē\��ƁA���̘p�Ȃɉ����đO������ɃJ�[�u����̂��B�܂葋�g�̔͒����ŁA���ꂪ�K���X�ɉ����ċȂ���Ƃ���Ȍ`�ɂȂ�킯�B �@���͈�C�ɓh�����A����Ƃ��G���W����������邩�B

|

P&W���X�v�n�́A�V�����_�̒��S����R�[�h��2�{�����邪�A���C�g�T�C�N�����n�̓V�����_���E�̃J�����b�h�̑O���琶����B |

�h���O�̍Ō�̍H��B�L�b�g�p�[�c��������Ă������@�e�o���W��ڒ��B |

|

�@���h��Ƃ��āA�S�̂���x���������ƂɃ��v���X�ŕ\�ʂ̗M�q���J�ɖ����B���̒i�K�ʼn��n�̃T�t�����X�o�Ă����܂�Ȃ��B�������v�����o��Ǝ��̏�h��Œi���ƂȂ��Ă��܂��̂ŕs�B���ɋɔ��Ɋ�߂����h���𔖂������ƕ����Ȏd�オ��ƂȂ�B |

���h�肵�ă��v���X�Ŗ������Ƃ���B�J�E��������ɉ��n�T�t���o�Ă��邪�A���̓h��Ń��J�o���[�\�B |

��h�肵�Čy�������ă}�[�L���O�B���C���h�L���b�g�̍��Ѓ}�[�N�́A�C���V�O�j�A�u���[�̉��n�������Ėʓ|�L���B |

�嗃�̐������͎���C�����^�B�l���̃e�[�v���K�C�h�Ɉʒu�����߂�B���̂͋ȖʂŎ��s����̂��ڂɌ����Ă邩��h���ɂ���B |

�C�����^�́A�~���V�̃��S�ƈꏏ�ɍ���Ă���B�����}�[�N�Ƌ@�Ԃ�\���āA�h���}�I���A�̂͂����E�E�E |

|

�@�\��t����A������x���@�ʐ^���悭�݂�ƁA�����}�[�N�̌`���ԈႦ�Ă�I�@�Ԃ��������I�@�ʼn��쐬���ɒ��ӗ͂��U�����������B�c�O�B�ł��A�����������̂��߂ɕ�������Ă���̂��i�{���́A���߂���Ȃ����߁j�B�Ƃ������ƂŁA�͂����ĕʂ̂ɂ���B��̃J�[�u���������ŐT�d�ɍ���Ă��ƁA�h�����������ɃC�����^����������Ă����B�c�����Ђ̓e���s�����Ő@�����B���̂Ƃ��A�������ςȂ���#6000���v���X�̕\�ʂ��A�R���p�E���h���������悤�ȉ��ɂȂ�B�e���s���������b�J�[�h���������n�������̂��ˁB����͎g����e�N�����B |

���Ȃ����B�������̃T�C�Y�A�`��͑��v�ȃn�Y�i�ԈႦ�悤�̂Ȃ��`�����j�B���@�ʐ^�̓C���A�N�V�����ɂ���B |

�A�b�v�B�C�����^�Ȃ̂ŁA�G�b�W���V���[�v�B���[���h�ɂ��悭����ށB�V���A�����C�����^�B�ԍ��̓t�B�N�V���������ǁB |

|

�@����ɁA�C�����^�̒蒅�̂��߁A�K�C�A�E�N���A�[�𔖂������B���̂��ƁA�M�q�����ēh���I���B

|

|