AV-8B ハリアーIIプラス 1/72 ハセガワ 製作記 その3

2022.4.24初出

|

|

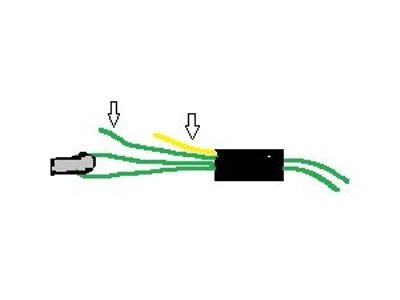

まず、セーフティハーネスは、AV-8Bの場合は「なし」で正解。腰回りにはラップベルトだけ。他方、空軍のACESⅡなどでは、ラップベルトのほか緑のバックルのついたベルトがある。これは、米海軍式と空軍式では、パイロットの装着するハーネスが異なることが理由で、前回掲載したハーネスの画像は空軍式。 下画像が海軍式(MA-2)のハーネスで、両端にオス型バックル(黄丸)のついたベルトに、シート側のラップベルトを結合する。ハーネスがラップベルトの一部を形成するので、シート側のベルトは短くなる。さらに、ラップベルトはサバイバルキットに繋がっており、つまり、ラップベルトがセーフティハーネス(空自ではS-KITベルトと呼称)を兼ねている。この他に、シート下端にはパイロットの足を固定するleg restraintというベルトがある(前回のマニュアル図参照)が、模型では無くてもいいかな、つうことで省略(←オイ)。 空軍式ラップベルトは、金具同士を結合して締める。純粋にシートと体を固定するだけで、サバイバルキットは別に結合される。その方法は従前記載のとおり。その他の違いは、肩のバックルが、海軍式はシート側がメス、ハーネス側がオスに対して、空軍式は逆となっている。 ちなみに、空自のT-4のシートはAV-8Bと同じもの。座面が赤色なのでずいぶん違って見える。ただし、空自は米空軍式なので、ラップベルトとS-KITベルトは別々タイプとなる。 |

米海軍のパイロットが装着するハーネス。赤丸にパラシュートハーネス(SEAWARS)を結合するのは従前記載のとおり。 |

海軍式のラップベルト。銀色のバックル(メス)をハーネスに結合する。黒い四角は長さ調節用の部品。シートはF/A-18のもの。 |

上右画像の銀色のバックルのクローズアップ。左右とも同じもの。丸い部分を引き上げてリリースする。 |

裏側。この穴にハーネスのバックル(オス)を差し込む。 |

ラップベルトの途中にある黒い金具のクローズアップ。黄色のテープは、締めたベルトを緩めるときに引っ張る。 |

黄色テープの下に、ベロのように緑ベルトと同幅のベルトが出ており、締めるときはここを引っ張る。 |

空自T-4のシート。Stencel S-Ⅲ-S、米軍名SJU-4。スルーキャノピー式の脱出システム全体が同じコンセプトで、 T-4のキャノピーにも、破砕用のコードがある。 |

座面前方に突き出た部分に巻き付けてあるのがレッグレストラント。 |

|

ともあれ、米軍型ハリアー(及び同時代の米海軍機)のシートベルトについては、全容解明、気分スッキリ。おっと、3Dパーツは再修正しないといけないな。まあ、シートは最後に取り付け可能だから、ボチボチやろう。

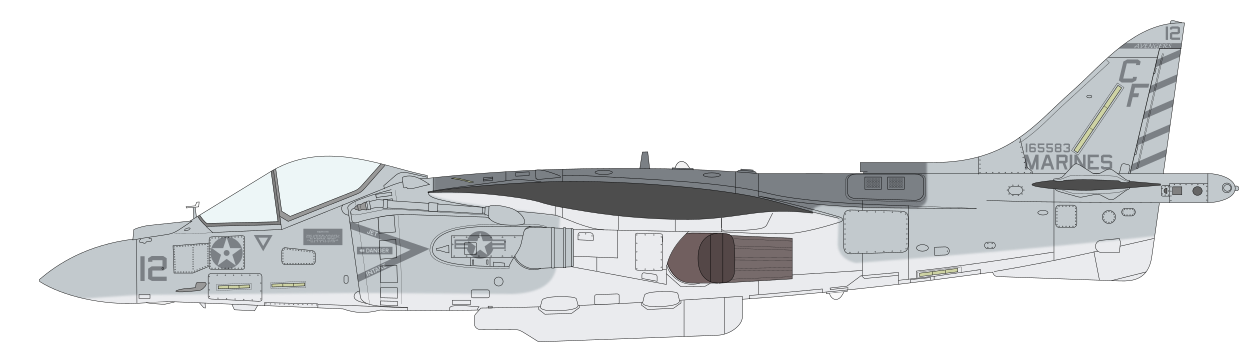

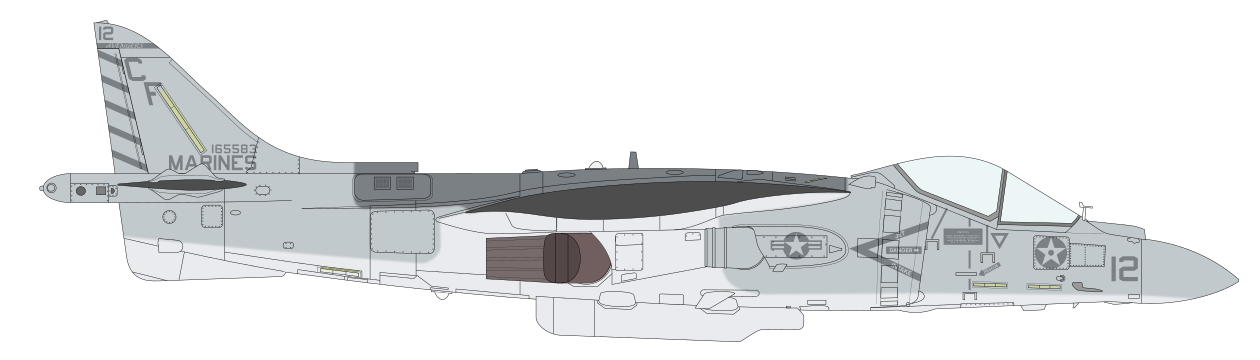

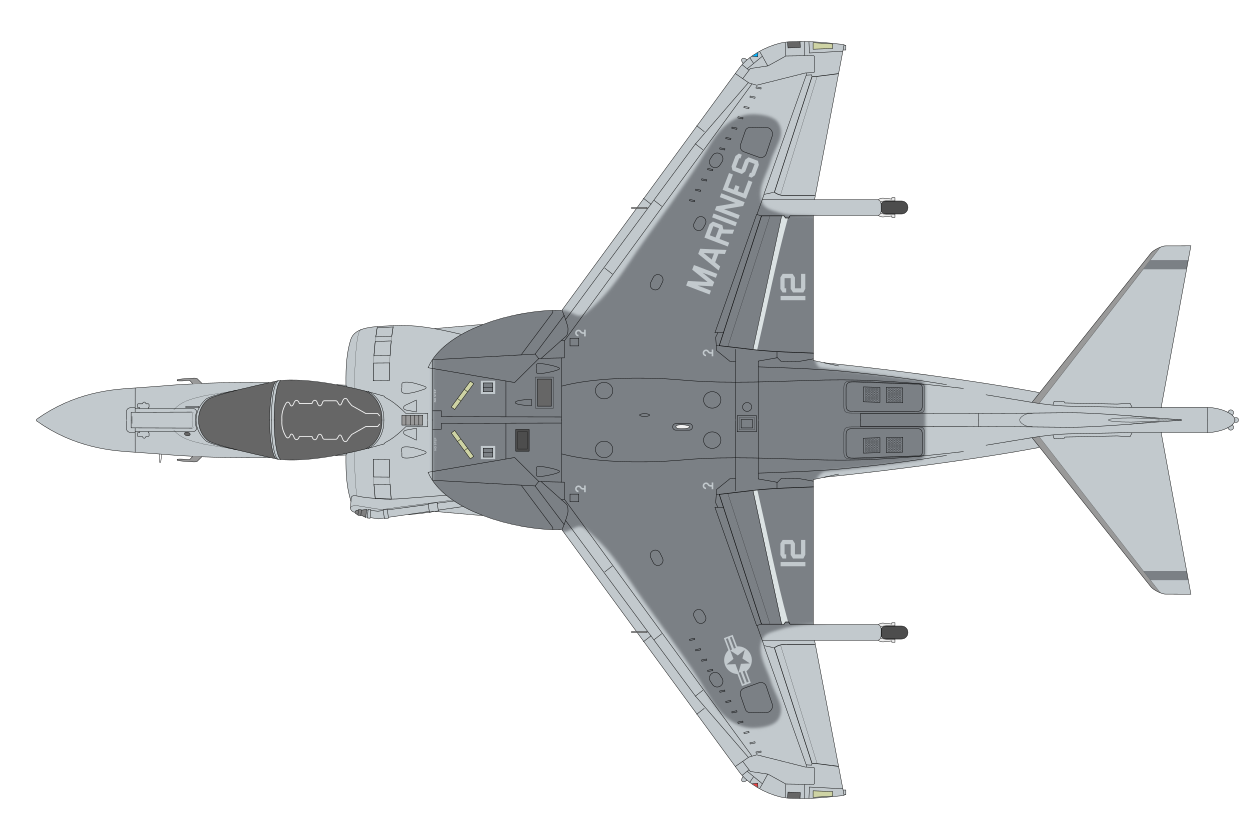

改めて、製作中に集めた大量の実機写真の中から機体を選定する。条件は、1)米海兵隊の明るい迷彩。2)細部塗装もオーソドックスな「ザ・ロービジ」がいい。3)写真からシリアルや機番などの色、位置、サイズが判明。4)OEF参加時点の塗装。以上をクリアしたのは、VMA-211'Wake Island Avengers'所属シリアル165583だ(下画像)。キャプションによると、2012年9月アフガニスタンでの撮影。 当機、複数の写真があって、基本的な塗装は同じだが、機番が10と12の両方がある。キャプションによれば10の方が時期的に先。右斜め後方からの別画像により、右翼上面のMARINESの色、サイズ、位置や上面の塗り分けラインも分かる。その他の候補は、同じくVMA-211の165582。シリアル1番違いだね。基本的塗装は同じだが、上面の暗いグレイの後端塗り分け位置がちょっと異なる。当機は後にVMA-214に移り(これも捨てがたい)、さらにその後に暗い迷彩に塗り替えられた。 |

これが選ばれた機体だ。便宜上、この迷彩塗装を「明るい迷彩」と呼ぶことにする。 画像は、https://www.seaforces.org/usmcair/VMA/VMA-211.htm より拝借。 |

|

ここは写真の印象で調色する。翼上面はスピットVに塗った自作ダークシーグレイ(C331+白少量+青微量)。上側面はC308ライトコンパスグレイと前述自作DSGが2:1で、できあがりはC307ダークコンパスグレイと同じ明度だが、C307を使わないのは同色は青味が強いから。下面はC308と白が2:1。結果として、上側面および下面は、F-14やF/A-18の制空ロービジと同じ(か、やや明るい)。 迷彩色の塗り分けは、機体によって微妙にバリエーションがある。同じ明るい迷彩でも、ストレーキの下に翼上面の暗いグレイ(以下「暗い(中間の・明るい)グレイ」などと呼ぶことにする)が入る機体もある。レドームが暗い機体もあり。パイロンは中間のグレイかな?

|

まず、側面に中間のグレイ、翼下面に明るいグレイを吹き、シェーディング、もやもや塗装(GR7A製作記参照)も軽く施しておく。 |

上側面の中間グレイ部分をマスク。翼上面のみMr.ペタリで、あとはテープ。 |

翼には暗いグレイ、胴体下面には明るいグレイを吹く。マスクしたまま、同様にシェーディング、もやもや塗装もする。 |

下面は、やや明度差がハッキリし過ぎるかな。このあと、中間グレイを薄く上吹きして、明度差を抑える。 |

後方ノズルと耐熱板をマスク。エンジンインテイクとスタビレータの前縁には、コルゲート塗装(中間グレイ+8銀)。 |

ノズルは、自作焼鉄色をベースにダークグレイ、ダークアースなどを重ねる。周囲から浮いているので、このあとで馴染ませる。 |

|

翼下面と胴体あるいはパイロンとの境界は、マスクせずフリーハンド。2色の色調差が少ないのでね。ノズル後方の塗り分けラインは推測だが、どうせ汚しでワケ分かんなくなるからいいのだ。

若干解説。同隊機に、165582 機番01または03がある。お持ち帰り版下ファイルは、そのままこの機体が作れるようにしてある(私とカブるのはイヤでしょ)。当機、暗いグレイの後端が165583より1/72で1cmほど後退して、垂直尾翼のアクセスパネル前端になる。他の迷彩やマーキングは同じ(「VMF-211 165582」で画像検索)。その他、シリアルと機番が確認できる機体として、165572 機番06、164566 機番07がある。またIIプラスでないノーマルIIでは、164146 機番24、164148 機番56があり、これらも迷彩やマーキングは基本的に同じ。ご参考まで。 |

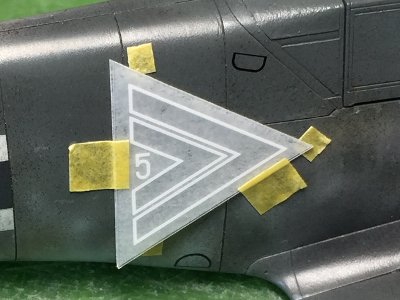

ちょっとクラシカル(WW2初期時代)なインシグニアの部隊マークが気に入っている。

垂直尾翼の帯の中にはAVENGERSと書かれている。書体は手近のフォントで手抜き。

スタビレータ端部の帯に注意。マーキングなのか、何かの補修跡なのかは判別しがたい。下面にあるかどうかは不明。前縁も暗色。

|

お持ちかえりSVGファイルはこちら。このままアドマにメールで送り、暗いグレイはT210、明るいグレイはT208、サイズはアウトレット(赤枠内のみ作成)を指定すれば、2400円でインレタができる。1.5倍すれば1/48も可。米海軍のフォントもつけておく。ドローソフトが使える方は、適当に加工して自分好みのインレタを作ってくだされ(当ファイルはInkscape ver0.91を使用)。なお、インレタ貼り付けには、ミスが必ず発生する。版下にはミスった際の予備を入れておくべし。お持ち帰りにも入れてある。

もう一つの問題は、T210の版(暗い方)は、周囲に下地の白が細くはみ出している。これは、製造上やむを得ないとのことで、まれにこういう現象が現れることがある。T208も白はみ出しがあるが、こちらは下地の色とインレタの色との関係でほとんど目立たない。 |

こちら暗い方を貼ったところ。フチの白が僅かに感じられると思う。離れて見れば分からない。 |

やや、迷彩色とのコントラストが弱い。もう一段明るく、308ビン生くらいで塗装すればよかったな。 |

貼り付け直後の状態。フラップの明色は308ビン生。 |

迷彩色をオーバースプレーした状態。左画像と色味が違うのはカメラと照明のせい。 |

|

インレタは、色数が限られており、完全に自分好みの色にするのは難しい。今回の場合、色味については無彩色のグレイからの選択となる。それは最初から分かっており、塗装色も青味を抑えて調合する。結果的に色味の違和感はまあ許容範囲。T210の版は、もう一段暗いグレイにして、貼った後に地の迷彩色を被せてコントラストを弱めるという手があるかも(やってないので上手くいくかどうかは不明)。 以上、マイナーな問題点はあるものの、ロービジのマーキングのインレタ再現が一応可能であることは実証できた。これで、デカールが入手できない、あるいはデカールの色味がダメダメなマーキングも作れるぞ。

まず、インレタは台紙ごと切り抜いて、台紙を挟んだままマスキングテープで仮止めする。その状態で位置をチェック。位置がデリケートな場合は、マステなどで目印をつけておく手もある。あるいは台紙をズラして直接確認するのもあり(ただしそのときインレタが貼り付いてしまわないように)。版下は、マステを貼る位置を考えて作っておく。 位置がOKなら、台紙を引き抜き、ピンセットの背などで擦って転写する。引き抜くとき、台紙にインレタが持っていかれることがあるので注意。細かい文字などにありがち。 転写したら、上から薄い紙を当ててしっかり擦りつける。これ大事。こうしないと、あとでうっかり触ったときにインレタがズレたり剥がれたりする。スジボリや小さな凸にもよく馴染む。ケガキ針などで押さえてやる。 貼り付けに失敗したら、よく切れるナイフでインレタをすくい取るように剥がすと、塗装面を傷めない。糊はテレピン油で落とせる。軽くラプロスをかけるのもアリ(ビミョーなグラデーションはクリアで保護しておくのが前提)。失敗は付き物。慣れていても失敗する。やり直す前提で全体工程を考えておくのが吉。 貼り付け後のクリアかけは、全く問題ない。インレタがズレたり剥がれたりするのを防止する効果もある。ただし、クリア厚吹きして研ぎ出して段差をなくす、というのはまず無理。段差があっても、マーキングの境だから目立たない。あたかも手描きしたような仕上がりになる。 |

通常はこんな具合。位置決めして台紙を抜き取って転写。 |

塗装の黒シェブロンのフチにインレタを貼る。マステの小片を目印に貼っておく。 |

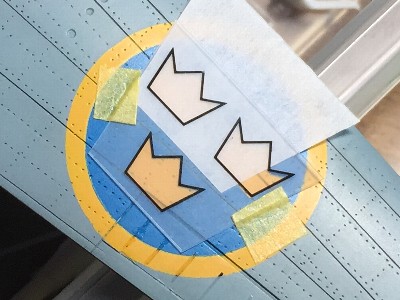

台紙をズラして直接位置を確認する手もある。王冠は同じデータでマスクシートをマシンカットしてるので、ピッタリ合う。 |

できあがり。平らな面だとシビアな位置決めも比較的やりやすい。 |

|

細いフチを追加するなど、位置決めが極度にデリケートな箇所では、一旦クリアデカールにインレタを転写し、あとは普通にデカールを貼るように位置決めするという手段もある。場所により、クリアデカールを使い分けるとよい。詳細はF-4E製作記その2のシャークマウス、キャノピ枠のシールの記事を参照。 その他の注意事項。曲率の強い面に貼るのは難かしい。やるならデカール法で。ただし、デカールを使うと、シルバリング、厚み、段差などそれなりにデメリットがあるので、可能であれば直接貼る方がよい。 インレタの上にマスキングテープを貼るのは注意が必要。糊を弱めておく、インレタの上は紙にする、といった予防策をとっておくべし。このあたりはデカールと同じ。

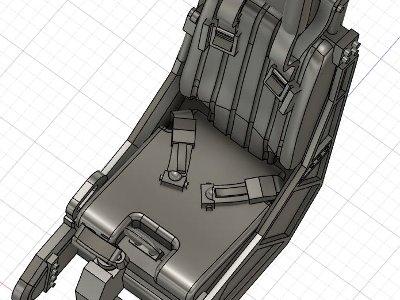

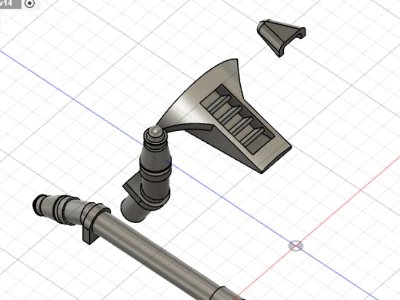

エジェクションシートのラップベルトを修正。ベルトやバックルの厚さは0.3mmで、レンダー画像ではオーバースケールだが、1/72に出力すると、このくらいの方がメリハリあっていい。 |

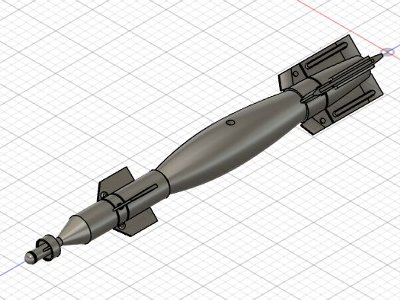

米軍ハリアーが装備したペイブウェイII。英軍はペイブウェイIVとなって、細部が異なる。 |

SJU-4は、シートベルトを修正。その他、細部を若干。 |

|

|

ともかく、なんとかデカール貼り付け終了。黒い部分が悪目立ちしてるので、どうしようか考え中。 |

マイクロスケールのリキッド・デカール・フィルム。値札の黄ばみに年季を感じる。 |

|

|

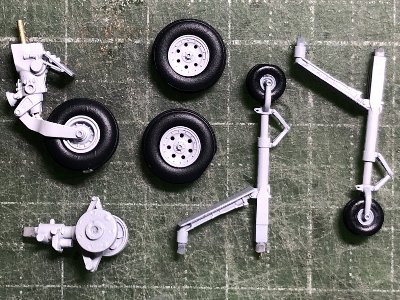

脚を塗装。主脚柱以外は全て3DP。前後タイヤとホイルは別パーツなので、塗分けいらず。アウトリガーのタイヤのみ筆塗り。 |

前脚とクロスダムを接着、軽くウォッシュ。 |

アウトリガーのオレオにミラーフィニッシュ。トルクリンクの抜けとタイヤの溝がポイント。手では絶対無理。 |

エアブレーキのアクチュエータを出力忘れ。アウトリガーの3Dパーツと真鍮線ででっち上げる。 |

AIM-9Lとペイブウェイを塗装。適当な余りデカールを貼る。持ち手のプラバンはそのまま接着シロになる。 |

パイロンに接着。3DPならではのフィンの薄さとディテールの情報量で、苦労の甲斐あり。形状、寸法の正確度は当然。 |

|

ペイブウェイって、色のバリエーションがあって、迷う。全体ライトグレイ、全体オリーブドラブ、前後グレイで弾体がOD、その逆パターン、訓練弾は弾体青、一部が茶色いものもあり。機体がグレイなので、色味として弾体をODにするが、吊るしてみると全体ODでもよかったかな。 しかし、改めて画像で見ると、ウォッシングの拭き取りが雑でキチャナイなあ。反省。→でも、こういう時は、地の色をドライブラシしてやると、いい感じの汚れ具合になってくれる。あとでやってあげよう。

|

3Dのフレームに0.2mmプラバンのガラスを乗せる。メタルプライマーを接着剤がわりに使う。2つ作っていい方を採用。 |

偏光フィニッシュを貼ってあるので、角度によって色づいて見える。ガラスの縁にはスモーク(薄めた黒)を塗っておく。 |

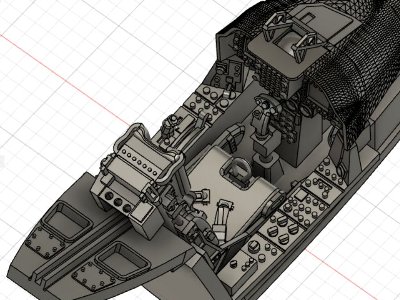

4回くらい改設計したエジェクションシート。相変わらず塗装が下手だわ。 |

計器盤と一体のグレアシールドにHUDを接着し、コクピットフロアに接着。操縦桿、シートも接着。 |

ガラスのフチをEDSGで塗装。セロテープのマスキングは、エッジのみシワなく貼ってあればよい。後端スリット部は3DP。 |

閉状態用(左)と開状態用(右)と2つ。破砕コードを接着、キャノピシールはインレタ+デカール。 |

開状態用キャノピを載せたところ。コクピット後方の胴体部分をキャノピの下端に接着してある。 |

こちらは閉じた状態。閉じるのに邪魔な後方胴体部分がないワケ。念のため申し上げると、画像よりもうちょいキッチリ閉まる。 |

|

補足。偏光フィニッシュは、先にプラバンに貼ってから切り出す←当り前じゃ。シートのクッションは、ダークイエロー+ダークアース。ヘッドパッドはそれにODをプラス。ハーネスはOD+ダークシーグレイ。コクピット内の黒色部を、行き当たりばったりに各種グレイで塗ったため、いざ全体を合わせると統一感が無い。撮影後、HUD基部と操縦桿を筆塗りで少し明るく塗りなおす。 HUD、グレアシールド、操縦桿、シート、およびフロアは、いずれも3DPなので、溶剤系接着材は使えない。位置決めに時間的余裕が欲しいから瞬間は使いたくない。ということで、これらの接着には木工ボンドを使う。強度は必要ないので、これで十分。というか、ぶつけた時、壊れる前に外れてくれると安全弁にもなる。はみ出しても透明だし、この手の接着には意外と使える。 キャノピ破砕コードは、閉用には0.20mm、開用には0.18mm(いずれも設計上の数値で実測値ではない)を使う。やっぱ細い方が見た目がよい。←出力の歩留まりは悪いけどな。接着剤にはフューチャー。ドボンと漬けてから、キャノピ内面に載せ、適宜面相筆で塗り足す。閉用は内面全体にフューチャー、開用はコードの周囲のみ塗る。結果はコード周囲のみの方が仕上がりがきれい。 キャノピのシールは、マーキングと一緒にインレタを作ってある。色はT208(明るい方のグレイ)。クリアデカールに貼って、切り出して貼る。詳細はF-4E製作記参照。太さ0.1mmにしたけど、当機の場合、もうちょい太くていいかも。いずれにせよ、塗装でこの細さは難易度MAXで、現状この方式がベスト。キャノピフレームに段差がある場合は、削り落としておくと微妙な位置決めに都合がよい。←段差ありのF-4Eと段差なしのハリアーを作り比べた実感。 キャノピを開くと、コクピット後方の胴体部が意外と目立つ。最初から機体と一体で作っておけば、こんな面倒なことはしなくて済んだのだが、とにかく後で気付いたので、苦肉の策である。3Dコクピットパーツは、一体で作れるように設計を改修しておく。

|

悪目立ちのパネルライトの黒は、マスクしてグレイを薄く被せる。アンチコをクリアレッド、APU排気口をEDSGで塗ったり。 |

風見鶏は英軍型と一緒に作ってある。AOAセンサは0.35mm真鍮線を削ったもの。 |

|

|

スリットは、キットパーツの後端をちょん切ってくっつける。ハセのプローブ軸は細いので、軸ごと交換するが吉。 |

後方胴体部分を追加したコクピットパーツ。シート、操縦桿も1つのファイルに入れてあるから、その気になれば一体出力も可能だ。 |

この角度がベストかな。アップで見るといろいろあるけど、やりたいことは一通りやったから、満足なのだ。 |

ハリアーは正面もフォトジェニック。バックミラーはゴム系接着剤(Gクリアー)をプラ用接着剤(白フタ)で溶いて接着する。 |

コクピットを見せたいから、キャノピオープン。HUDのフレームが、いまいち目立ってくれない。 |

全景。上面の汚しは控えめ。実機もそんなに汚れてない。そこは「リアル」に。コクピットのフチに、レールらしきものを0.3mmプラバンの細切りで再現。 |

ジェットの排気汚れはこんな具合。下面とノズル後方は、強めの汚し。 |

脚とシートを見て欲しい一枚。よく見えないけど。 |

|

つうことで、第二世代ハリアーの作り比べ終了。IIプラスは、いつか1/48でリベンジしたい。その前にシーハリアーFA.2を1/48で。キットはエアかな?

|

|

後ろノズル(Blender) ●DL 後ろノズル(Fusion) ●DL [11/12更新] 下部ストレーキ基部外側(Blender) ●DL 下部ストレーキ基部内側(Blender) ●DL 給油プローブ・キャノピ後端 ●DL [11/11更新] |

|

<更新履歴> 11/12 前後エンジンノズルにエアフィックス用を追加。 11/11 コクピットに後上方胴体部分、シート、操縦桿を追加。クロスダム内部(天井)に、周囲の胴体部分を追加。アウトリガーの長さを調整し(下反角を修正すると接地する)、ホイルのモールドをクッキリと。給油プローブとキャノピ後方スリット、アウトレットを追加。

|

| 1 | 新版 世界の傑作機 No.111 ハリアー/シーハリアー | 文林堂 |

| 2 | 新版 世界の傑作機 No.204 AV-8A/B ハリアー/ハリアーII | 文林堂 |

| 3 | 旧版 世界の傑作機 No.47 1974年3月号 HS.ハリアー | 文林堂 |

| 4 | Harrier In Action Aircraft No.58 | Squadron/Signal Publications |

| 5 | AV-8 Harrier In Action Aircraft No.209 | Squadron/Signal Publications |

| 6 | Combat Aircraft 28 Air War In The Falklands 1982 | Osprey Publishing |

| 7 | Combat Aircraft 90 AV-8B Harrier II Units of Operations Desert Shield and Desert Storm | Osprey Publishing |

| 8 | Combat Aircraft 99 AV-8B Harrier II Units of Operation Iraqi Freedom I - VI | Osprey Publishing |

| 9 | Combat Aircraft 104 AV-8B Harrier II Units Of The Operation Enduring Freedom | Osprey Publishing |

| 10 | Duel 81 Sea Harrier vs Mirage III | Osprey Publishing |

| 11 | Military Aircraft Harrier The V STOL Warrior | Osprey Publishing |

| 12 | Air Combat Harrier and Sea Harrier | Osprey Publishing |

| 13 | Aero Guide 3 Sea Harrier FRS Mk1 | Linewrights |

| 14 | Aero Guide 12 Harrier GR Mk3/T Mk4 | Linewrights |

| 15 | Aero Guide 26 Harrier GR 5 & GR 7 | Linewrights |

| 16 | D&S 28 AV-8 Harrier Part 1 USMC Versions | Airlife Publishing |

| 17 | Warpaint 74 Hawker P.1127 Hawker Siddeley Kestrel & Harrier Mks.1-4 | Hall Park Books |

| 18 | Warpaint 75 BAe Sea Harrier | Hall Park Books |

| 19 | Aeroplane Icons Harrier | Key Publishing |

| 20 | Warbird Tech 21 Boeing/Bae Harrier | Specialty Press |

| 21 | MDF 11 The British Aerospace Sea Harrier | SAM Publications |

| 22 | ADP 14 British Harriers Part 1 | Air Doc |

| 23 | BAE/McDonnel Douglas Harrier | Crowood |

| 24 | Harrier In and Out | Crowood |

| 25 | Aero Series 31 Harrier AV-8A/B | Aero Publishers |

| 26 | Aircraft Illustrated Special Harrier | Ian Allan |

| 27 | Modern Combat Aircraft 13 Harrier | Ian Allan |

| 28 | Flugzeug Profile 7 BAe Harrier | Flugzeug Publikations |

| 29 | RAF Harrier Ground Attack Falklands | Pen & Sword |

| 30 | The Harrier Story | Sutton Publishing |

| 31 | Jet fighter the Harrier AV-8B | High Interest Books |

| 32 | Topshots 20 Sea Harrier FA2 | Kagero |

| 33 | NATOPS FLIGHT MANUAL NAVY MODEL AV-8B/TAV-8B |

|

|