ホーカー ハンター F.6 エアフィックス 1/48 製作記

2020.11.20初出

|

|

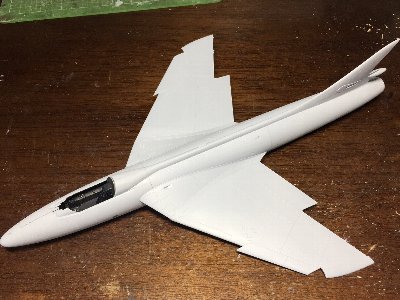

さて、エアの新金型キット、出来は同社1/48シーフュリーによく似た感じ。外形は間違いなく3Dスキャンで、従ってアウトラインは100%完璧。小物の出来はいつものエアで、一部のパーツはちょっと残念。そこは3Dプリンターが活躍してくれるかな。また、エアの新金型は、いつもキャノピがウィークポイントで、Ω断面が再現されないが(グリフォンスピットやシーフュリー)、当機の場合、実機がΩ断面でないので問題なし。

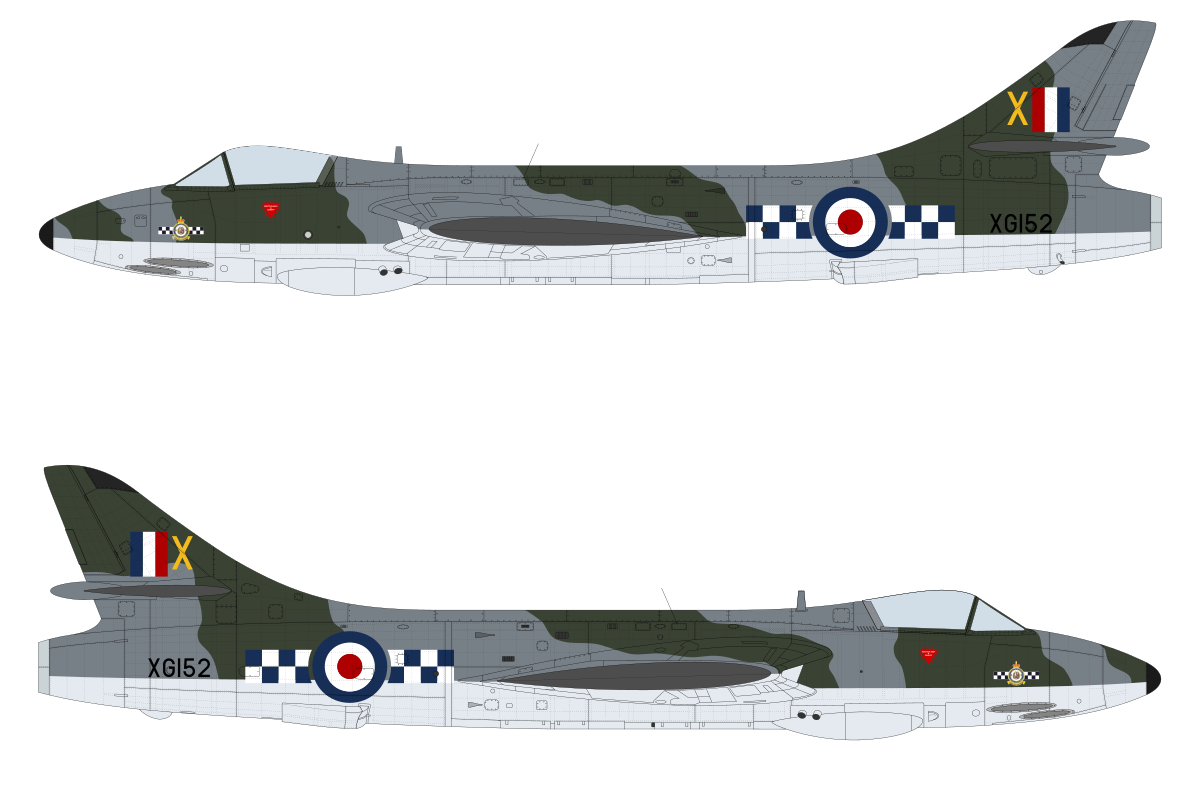

今回の図面の「売り」はリベットラインと、それに整合するパネルラインと機体各部の「穴」。世の中には、リベットを正しく打つとパネルラインが邪魔をするキットが多いよね。ただし、シーフュリーもそうだけど、キットのパネルラインは位置の間違いが多く信用できない。マニュアルの機体構造図と実機クローズアップ写真をニラメッコして、ゼロから自力で描く。作業的には、側面図と上下面図を並行で進め、互いに矛盾しないよう整合を図りつつ細部を詰めているが、掲載は側面図から。図面としての体裁を整えるのに結構手間がかかるのだ。 ※ 以下12/3追加分 胴体上面の「穴」(インテイク、アウトレット)と小アクセスパネルは、エンジンの型式によってバリエーションがある。つまり、エイボン100シリーズのF.4までおよび複座型と、エイボン200シリーズのF.6以降では異なるわけ。サファイアエンジンのF.5はF.4と同じらしい。同じエンジンなら、型式が違っても穴は同じ(ただし、少数のバリエーションがある模様)。 キットはF.6以降を意図しているが(F.4のキットも同じパーツを使うのだろうけど)、アウトレットは左舷で1つ不足。位置も微妙にズレていて、もしリベット打つなら邪魔をするぞ。また、ノズル付近のパネルラインも結構違いがある。斜めのラインはF.4まで。また、キットは機軸に沿って左右2本ずつのラインがあるが、実機は1本ずつで、位置は左右で異なる。Dの字形の小パネルも、左舷後方にはない。ということで、これらを反映して側面図を訂正。(以上12/3追加) |

図面で見ても、ハンターって優美な機体だなあ。スピットに通じる部分がある。私もそうだけど、スピット熱愛の人はハンターも大好きだろうね。

|

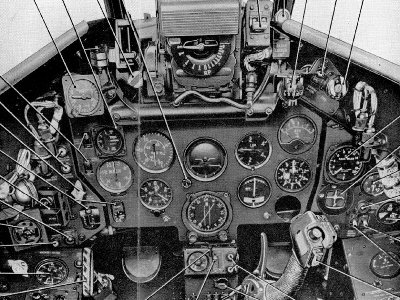

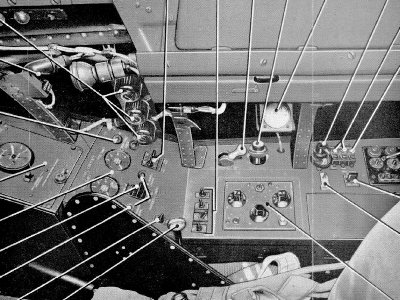

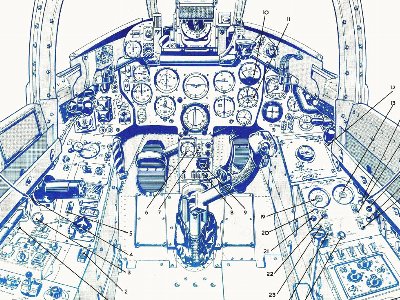

主計器盤。ガンサイトは、ジャイロ式で、後期のスピットやシーフュリーなどが装備したものと基本外形は同じ。 |

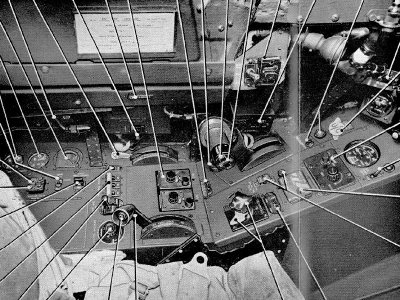

左コンソール。画面中央やや右の大きいレバーがスロットル。キットは再現されない。 |

右コンソール。この時代のジェット機はシンプル。 |

コクピット全体。これもマニュアルから。 |

キットパーツ。若干、寂しいなあ。 |

アイリスのレジン。コンソールやバルクヘッドの基本形状が違うかな。余計な部分の肉厚もあり、キットパーツの方が全然まし。 |

|

|

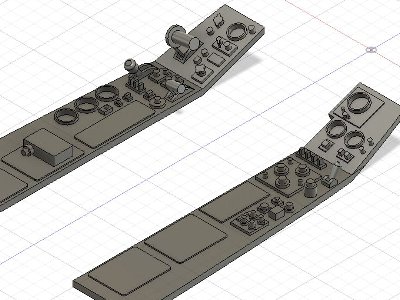

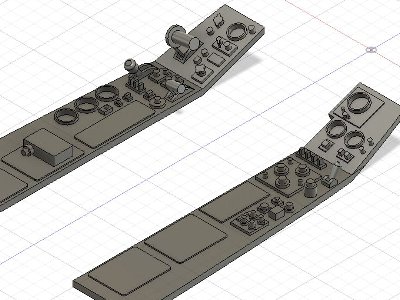

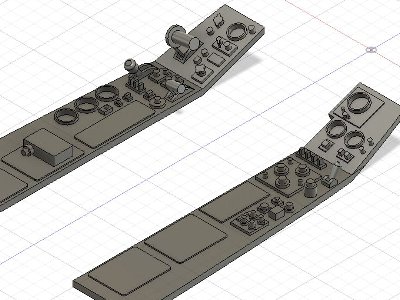

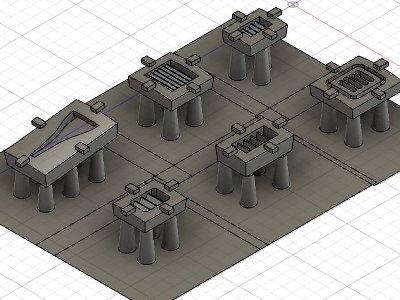

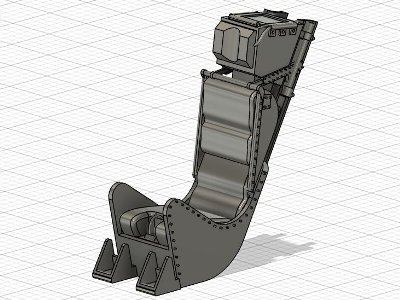

設計できあがり。一部確信犯で省略&デフォルメ。レバーや小スイッチは、設計より細く成形される。 |

出力。解像度はこれが限界。積層跡をなくすため、前方の傾斜部分も水平に出力する。中央の壁は反りを防止するもの。 |

コクピットに接着。計器盤はキットを使用。あれ、レバーが折れてる(泣)。仕方ない、あとで付けよう。 |

塗装。メーターはデカール。色はフィクション。コンソールのメータはテキトーなデカールの流用なので、実感イマイチ。 |

|

補足。キットの計器盤と3Dのコンソールは、モールドのニュアンスが異なるが、黒く塗ってしまえば、さほど違和感ない。コンソールの側面には0.5mmプラバンを接着して幅を稼ぐ。後々レジンが曲がったりしないように、裏からプラバン+瞬間でがっちり補強。計器盤は白20%混の黒、その他は30%混。肉眼だと画像ほど明度の差がない。実機のコクピットは、もっと色味が少なく黒一色。作品はデフォルメで。 では、お持ち帰り。レバーは折れにくいように根元を太く改修済み。なお、そもそも胴体パーツのプラの厚みのため、コクピットの造形は寸法的に不正確にならざるを得ない。そのためキットのコクピット内壁のリブとは整合してない。作品はスルー。 お持ち帰りは3Dファイル一覧から。

|

機銃口が塞がっている。目立つ場所だけに何とかしたいところ。 |

胴体パーツ接着前にバイス、針ヤスリなどを駆使して開孔する。裏打ちは必要ない。 |

オモリは20gの指示。適当なボルトをコクピット後方に入れる。しっかり接着したつもりが・・・ |

インテイクダクトを先に胴体に接着する設計。 |

胴体後部がF.9とのコンパチで別パーツだが、合わせは悪くない。前後を先に接着してから左右を接着するのは鉄則。 |

さらに、主翼と一体の胴体上面パーツを接着。この合わせも悪くない。 |

|

|

このホゾが厄介。点線のところで切り取って、それを胴体の穴に差し込んでおく。 |

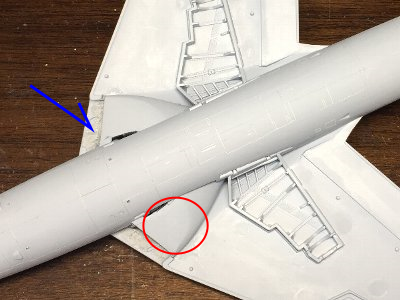

主翼の裏側はこんな状態。ダクトとインテイクリップとの隙間をタミヤパテで埋め(青矢)、ダクト接着部(赤丸)を少々削る。 |

接着終了。この方法が一番きれいに仕上がるのではないかな。主翼の凹み防止にランナーのつっかえ棒を入れる(グレー)。 |

翼端灯はキットパーツ。0.6mmバイスで電球表現。 |

|

気になる箇所がいくつか。コクピット左舷には、緊急脱出レバーの小窓があるが、キットのモールドは位置がかなり違う。F6以降の主翼ドッグトゥースは、それ以前のプレーンな主翼前縁に後付けされている。だからドッグトゥースの範囲外は平滑な面となるのだが、キットは段差がここまで及んでいる。こういう機体構造のロジックを無視した間違いって、すごく気になるのだよね。 |

異音は、オモリが外れたのだ。ヘタレやのう。修復は胴体に穴を開けるしかない。エッチングソーとカッターで切り取る。 |

小窓を透明ランナーで再現。内側を銀に塗っておく。右側の埋めた跡がキットのモールド位置。 |

赤丸部分に、本来あるべきでない段差が。 |

段差が消えるまで、表面を少し削る。アクセスパネルのスジボリは、ケガキ針でさらっておく。 |

主翼端の形状が異なる。実機:青、キット:赤。 |

この微妙な曲線がハンターらしさ。ぜひ再現したポイントだ。ちと丸め過ぎたか。 |

|

そのほか、胴体後部の水平のパネルラインは、本来は後部胴体の円錐の中心軸(機軸ではない)に沿って後上がりになるが、キットは機軸平行。主翼上面のフラップヒンジ部分のラインは、翼後縁に平行であるべきところ、キットは外にいくほど広がっている。上記2か所はどうしても気になるので、瞬間で埋めて彫り直す。画像ないけど。それ以外は少々の違いには目をつぶる。

|

|

胴体接着後の工作でも陥落しないように爪をつけておく。お試しプリントしたら、ファイルを掲載する。お楽しみに。 |

参考まで、こちらキットオリジナルの状態。図面と比較されたし。 |

|

|

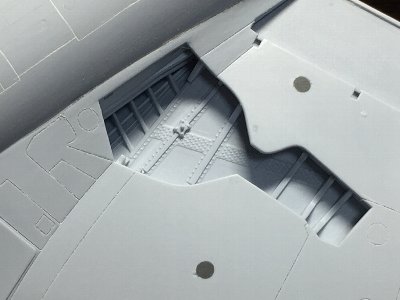

インテイク、アウトレットのレジンパーツを仕込んだ状態。3D設計したパーツの全ては使わず、キットで十分な箇所はそのまま。 |

ここで一旦捨てサフを吹き、全体の表面仕上げの様子をみる。 |

|

お持ち帰りはページ末尾で。

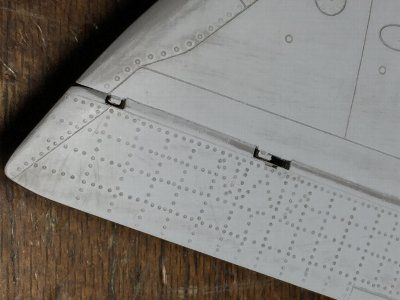

ということで、作品は動翼(エルロン、ラダー、エレベーター)のみ#1たまぐりでリベットを打つ。ただし、エルロンは実機では相当「密」なリブ配置。平滑な翼面とのギャップがありすぎるかな?と心配で、とりあえず適当に間引いて打ってみる。違和感なければ残りも打とうか。アクセスパネルなどのファスナは実機でも見えるから(アタリマエ)、これは#3または#4で打つ。 |

エルロンはリブを間引いて打ってみる。これでも結構「密」だけどな。 |

エレベーター、ラダーは間引かずフルで。あ、エレベーターにストリンガーが一本足りないな。 |

|

|

サフはラピッドシンナーで極薄に希釈して、表面がやっと覆われる程度に薄く吹く。 |

穴関係の出来上がりはこんな具合。サイドのフィンの奥まり具合がいい感じ。上面のは、もっと奥でもよかったか。 |

|

|

|

キットの基本形状は正確なので、キットを実機ベースのテンプレートに合わせて修正する必要はない。 |

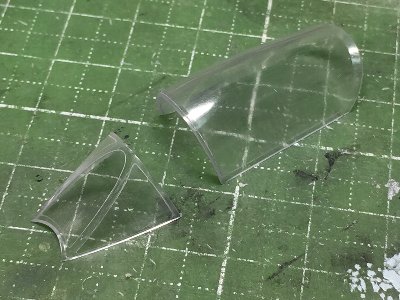

ルーターに綿棒を取り付け、コンパウンドで磨く。スライドフードも枠を削り落としてスジボリ&磨き。 |

胴体に接着、隙間を黒サフとタミヤパテで埋めて整形。 |

胴体に接着。さらに、胴体側のフチを0.14mmプラペーパーで再現。接着剤を枯らしてから整形する。 |

|

スライドフードはオープンデフォルトとするので、胴体には接着せずに塗装する。

|

キットパーツはちょっとツライ出来かな。 |

設計中。ハーネスは設計難易度マックスなので省略。アイリスのエッチングを使う。 |

|

|

|

パターンはF.4、F.6の実機写真の最大公約数を再現。機体により微妙に差があるので、ゴムマットは型紙状(←例えばカーチスP-40)ではなくフレキシブルなのかも。下面が銀に見えないのは実機写真も見えないからで・・(以下略

|

1.3mmと1.5mmの真鍮パイプ。一応直径変えてあるけど・・ |

キャノピのスライドレールを彫る。こういうのもダブル針が活躍。 |