���� �l���퓬�@ ���� �i�n�Z�K��1/72�j����L

2017.1.1���o

|

|

|

�n�Z72���́B�R�N�s�b�g�̐^���ŋ���50cm����B�e�B104������ʉ��^�Ƃقړ����B�e�ʒu�ł͂Ȃ����ȁB |

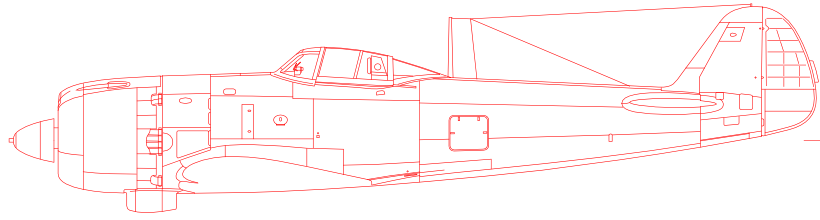

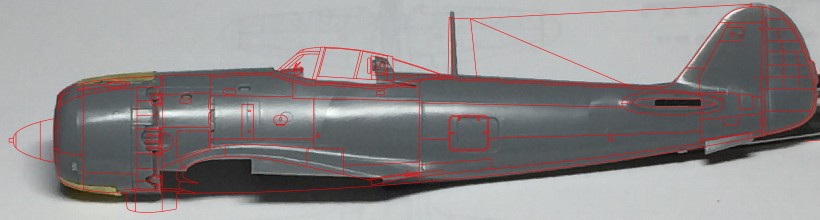

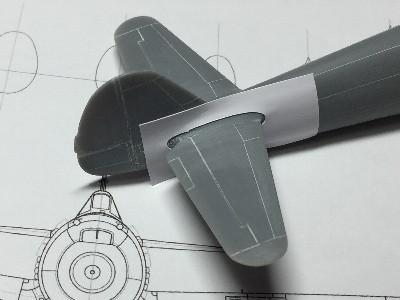

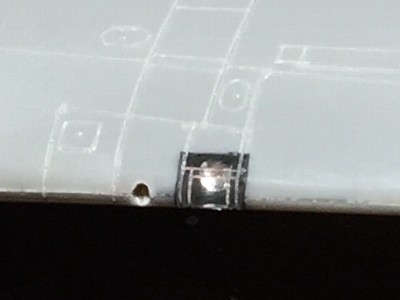

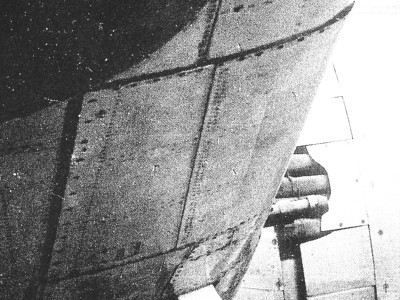

��r�Őِ}�B�}�ʂƎʐ^�́A���Ƃ������A�E�g���C���ł����Ă���ۂ��Ⴄ�B���̖ڂɂ̓L�b�g���}�ʂ��قƂ�Ǔ��������i�����j�Ɍ�����B���ۂɂ͈Ⴄ�̂����ǁB |

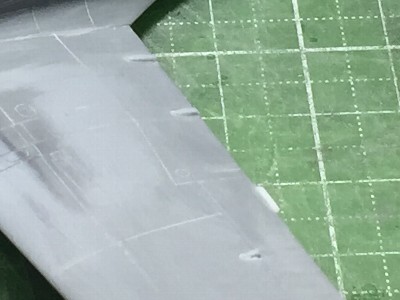

�����ŏd�˂Ă݂�B�J�E�����ʂɍ����A�嗃�O���ɑO������킹��B�L�b�g�͕��h�O��2mm�㍂���B�܂����h����J�E���ւ̉�����z�������B�嗃����J�E���̊Ԃ����傢�������ȁB�A���e�i���̈ʒu�ِ͐}�Ƃقړ����B�L�b�g�͊����}���x�[�X�ɂ��ĂȂ����Ƃ�������B |

�Čf�B104����̖��ʉ��^�B |

�J�E���J�������������ʒu���Ⴂ�B���̂��߁u���ł��v�����ɐ���オ���Ă���B�f��u�G�C���A���v���v�������ׂ�͎̂������H |

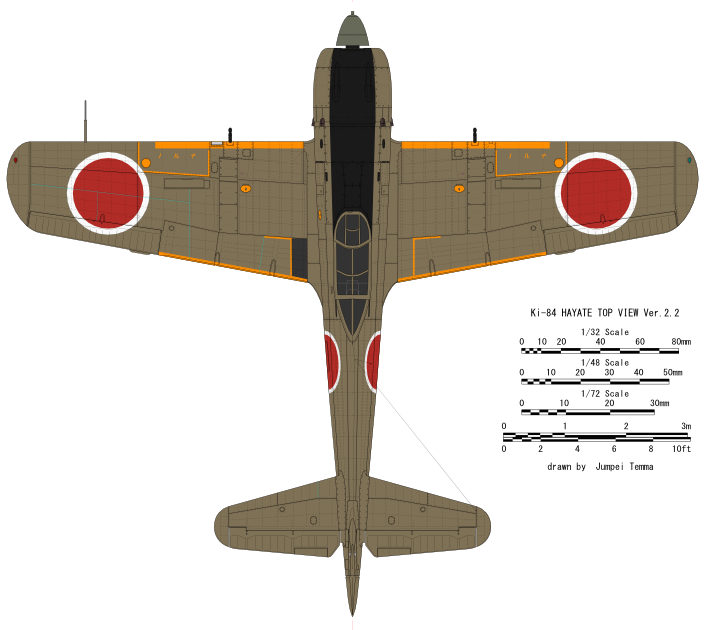

�ォ�猩���Ƃ���B�@�i���h����J�E���j���ׂ��Ƃ���Ȃǎ��@�ʐ^�̈�ۂɂ��Ȃ�߂��B���̂̊�{�I�f�ʌ`�����m�����炾�B |

|

�@�ȏ�̌��،��ʂ��A������j�����߂�B���̍��������A�@����l�߁A�J�E�����ʂ��Α�̐}�ʂɍ������ȁB�L���m�s�͍����╝�̐��@�͍����Ă��邪�A���̐ڍ��ʒu�������i���̕��L���m�s�p�[�c���̂̍����͒Ⴂ�j�B�܂������ł���ׂ����ʂ��ʂ���Ɗۂ������ʑ��̌`���Ⴄ�B�P�~�E�b�h����ăq�[�g�v���X���悤�B�嗃�t�B���b�g�̉��݂�������C�����邪�A�����̓X���[�̗\��B

|

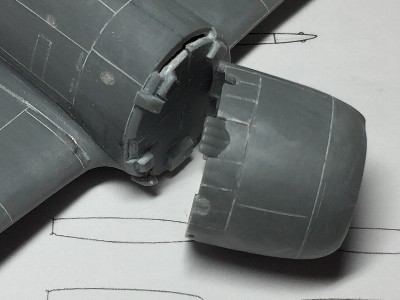

�܂��J�E�����G�b�`���O�\�[�Őؒf�B�����̔r�C�ǂ�藣���Ď���Ă����B���ɓ��̒������㉺�ɐ^����B����̓J�b�^�[���y�B |

���ꂾ���ł͕@�̉�����z������Ȃ�����A�����#5�t���[���t�߂ŃJ�b�g���A1mm�����炵�čĐڒ��A�����}�[�J�[���������B |

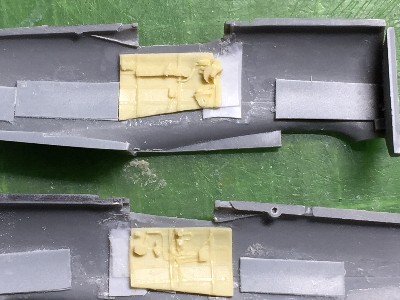

�������̂�ڒ��B�o���N�w�b�h�͒f�ʐ}�v�����g�A�E�g�ǂ���ɐ����v���o���B�E���͏C���O�ŁA�f�ʁi�����F�j��������B |

��F�C���O�E���i�J�b�^�[�̃X�W�ڂ��������Ă���B���E���]�j�A���F�C���㍶���B��ׂ�Ƒ����X�����B |

��̂ɔ������g�D���[�f�B�e�[���̃��W�����R�N�s�b�g�B����Ǝg�����������B�܂������Ă邩�͕s���B |

�O��ؒf���̕⋭�i���v���o���j�����邽�ߏ�肭�[�܂�Ȃ��B�ꕔ���J�b�g���đg�ݍ��ށB�ǂ����O�̕��͌v��ՂŌ����Ȃ��B |

�J�E����[�͌����L���ăV�������܂��B�C���e�C�N�̍����ʒu�ɒ��ӂ��Đڒ��A���`�B�f�ʌ`�m�F�̂��߉��M�ŃR���^�[��`���B |

�J�E�����ʃp�[�c�́A���ʌ`�A�f�ʌ`�ɍ��킹��悤�ɏ㉺�ɉ����Ԃ��B�J�E�������͏u�ԁ{�v�����ŕ⋭�B |

�J�E���̃��C���͐}�ʂ��o�����^���Ŋm�F���Ȃ�����B�C���[�W�m�F�̂��߉��M�Ńp�l�����C����`���A������Ɖ��g�݁B |

�L�b�g�̃L���m�s�p�[�c���悹�Ă݂�B����̓v���o���i��Ŏ��삷��\��B |

|

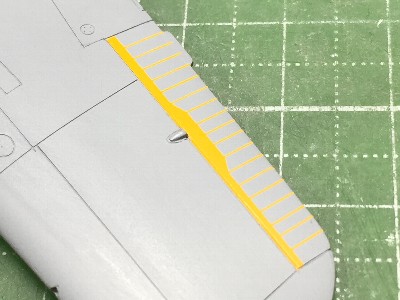

�@�⑫�B�L�b�g�ʐ^�Ɛ}�ʂ̏d�ˍ��킹�ł͓��̍�����2mm�����Ȃ��悤�Ɍ����邪�A�L�b�g�͎嗃��t���������Ⴂ�B���̂��ߏC���ʂƂ��Ă�2mm��ɂȂ�B�܂��A�L�b�g�̓��_�[�����̕��������B���̉����̐ڒ�����0.5mm�v���o�������ށB���_�[�㕔�͑����̕K�v���Ȃ�����i�ނ���������j�A�����L����悤�ɒ����Ńp�[�c��܂�Ȃ���B�J�E���̂��ł��́A����Ƀp�[�c��荏��Ń��C�������킹��B�C���e�C�N���e�͗��ł��������Č�����قǍ���Ă���B �@���āA�������ďo������3D�����́A�]�O�v�����Ō����ꂽ��ۂƑ傫���Ⴂ�A�㕔���̂��ׂ��A���ł������B��u�C���̐��@���ԈႦ�����Ǝv�����炢�B�ł��m�M�X�Ă�Ɛ}�ʂǂ��肾���A��Ɏ���ċL�^�ʐ^�Ɠ����p�x�Œ��߂�ƁA�����Ǝʐ^�Ɠ����`�Ɍ����邩��A���܂ł̃C���[�W���Ԉ���Ă��āA���x�̂������ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�̂̃v�����̍��荞�݂̂������ȁB������A�����ِ}�𒉎��ɍČ������L�b�g���ł�����A���Ԃ�ꕔ�̃}�j�A����́u���@�ƈႤ�v�ƃu�[�C���O���낤�ˁB �@�����ЂƂB�}�ʂƗ��̂ł��F���̈Ⴂ������B�}�ʂ�`����Ƃ����Ă���ƁA���́u�G�v�����̒��ɃC���[�W�Ƃ��Ē蒅���Ă���B���̏�Ԃŗ��̂�����ƁA�������@�Ȃ̂ɓ��̂��ׂ�������̂��B����A�������}�ʂ�����������Ƃ����������m���B���͂���A�O�X���犴���Ă��āA�Ⴆ�A�X�s�b�g�̑��ʐ}�͎��̃C���[�W����������㕔���̂������A�ݏd�Ɍ�����B���R�͂悭������Ȃ����ǁA���ʂƋȖʂ̍��Ȃ̂��A�t�B���b�g�̉e���Ȃ̂��i�t�B���b�g�̉����͉e�ƂȂ��Č����ڂ̓��̑����ɔF������Ȃ��H�j�B �@����Ȃ���ȂŁA�ŏ��͂Ȃ���Č������킯�B���Ԃ��o�ƁA�V�������̃C���[�W���]���ɒ蒅���A��a�����Ȃ��Ȃ��Ă����B���ł́A�u����ȊO�ɍl�����Ȃ��I�v�Ƃ������炢�B��i�����̋łɂ́A���ГW����Ŏ��������āA���̔F���M���b�v�𖡂���Ă������������B

|

�Ê��F���ʂƂ���̂ŁA���ǁA���F�œh��B���V�s��#12�I���[�u�h���u(1)�Ǝ���_�[�N�A�[�X��2:1�ɍ����ʂŖ��x�����B |

�ۃ��J�̃C���X�g�����Ȃ���A�K���ɐF�������B���ǂ͐ڒ���̓h�������ǁA�قƂ�nj����Ȃ����炢���̂��B |

|

|

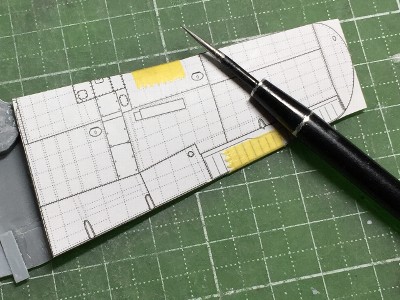

�X�W�{���̈ʒu���߂ɁA�}�ʂ̃v�����g�A�E�g���p�[�c�̏�ɒu���āA���C���̒[�_��j�őłB�}�ʂ�����ƕ֗����B |

�ڒ��A���`�A�X�W�{���T���B���[���ۂ��Ă�����̂Ŕ������B����厖�B |

|

|

|

|

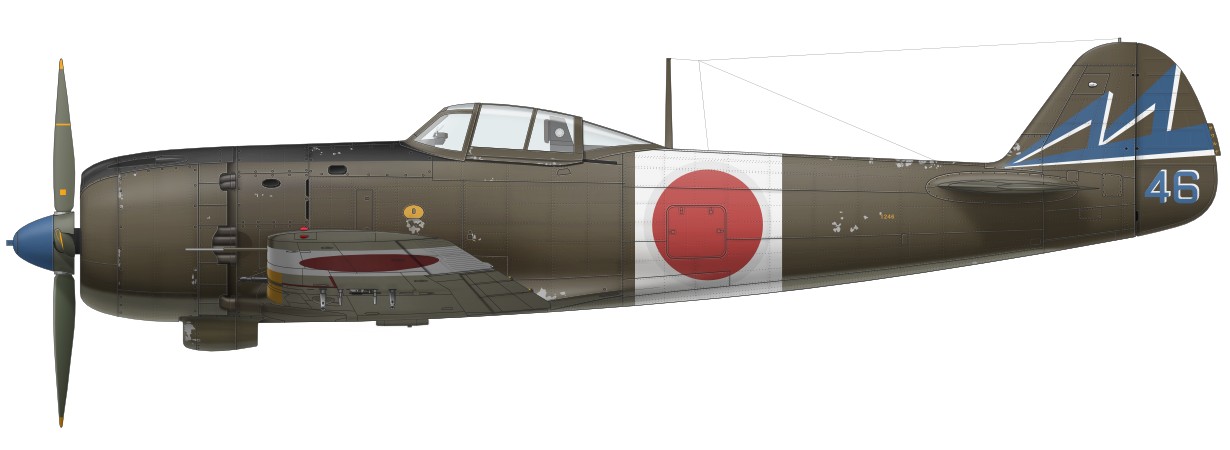

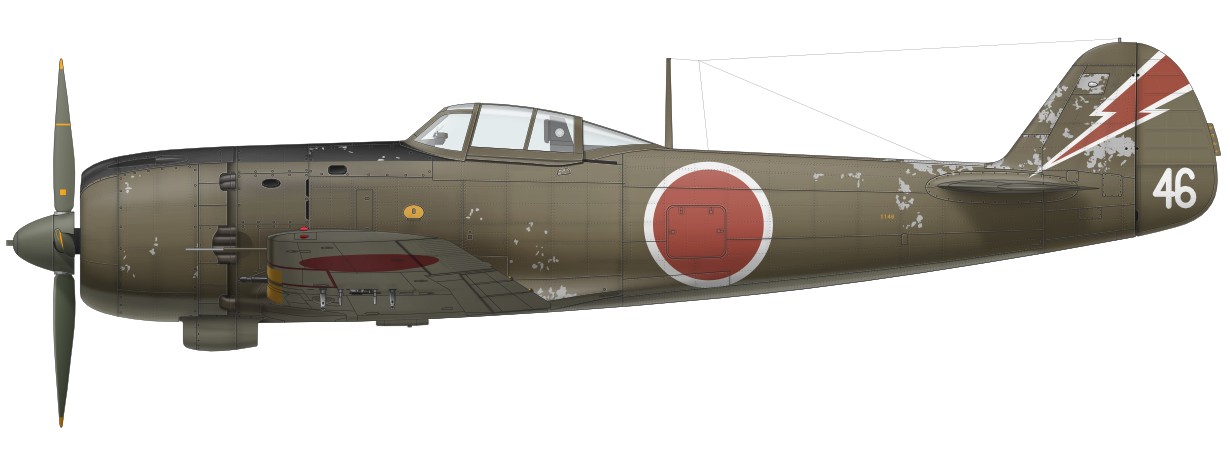

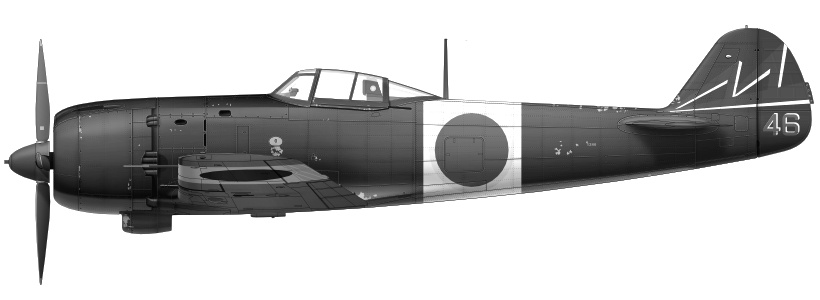

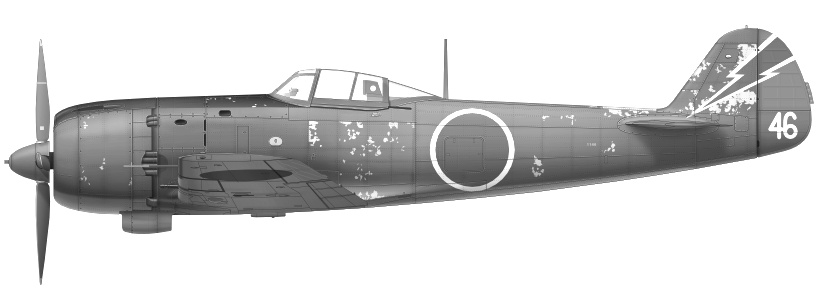

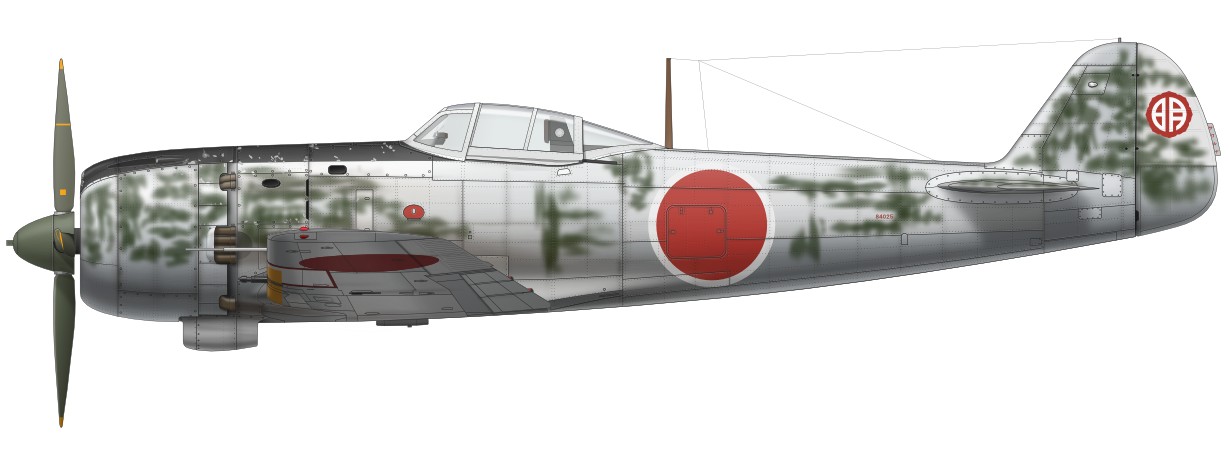

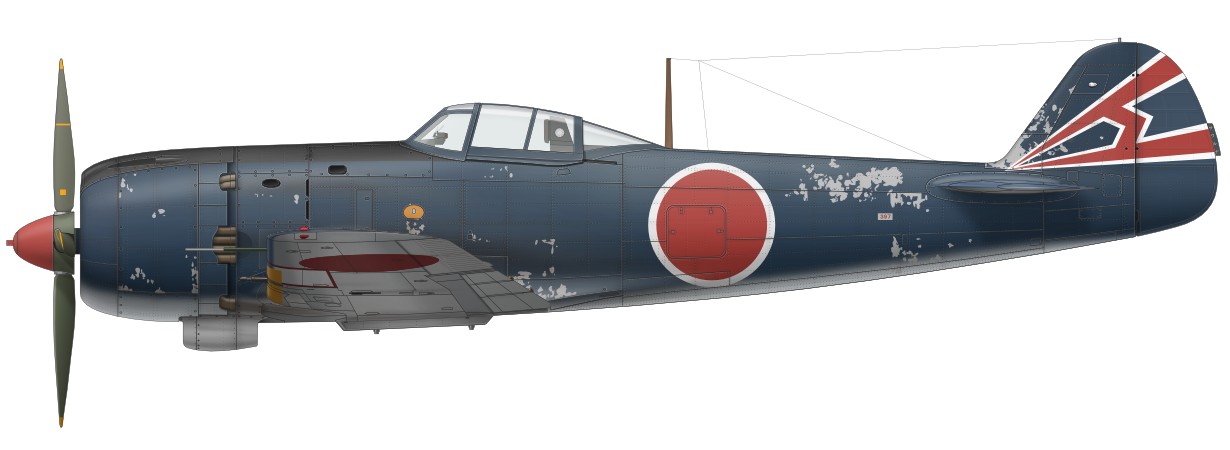

�@���i�́A���a19�N���t�B���s���ŕߊl���ꂽ��s��11��������A�����ԍ�1146�B�{�@���B�ꌻ�����鎾���ƂȂ�B�����̎ʐ^�͂Ȃ��A�n�Q�`�����͉E����^����B�M�тőސF���i�Ƃ̑z��ŁA������ʐF�𖾂邭���Ă݂�B |

|

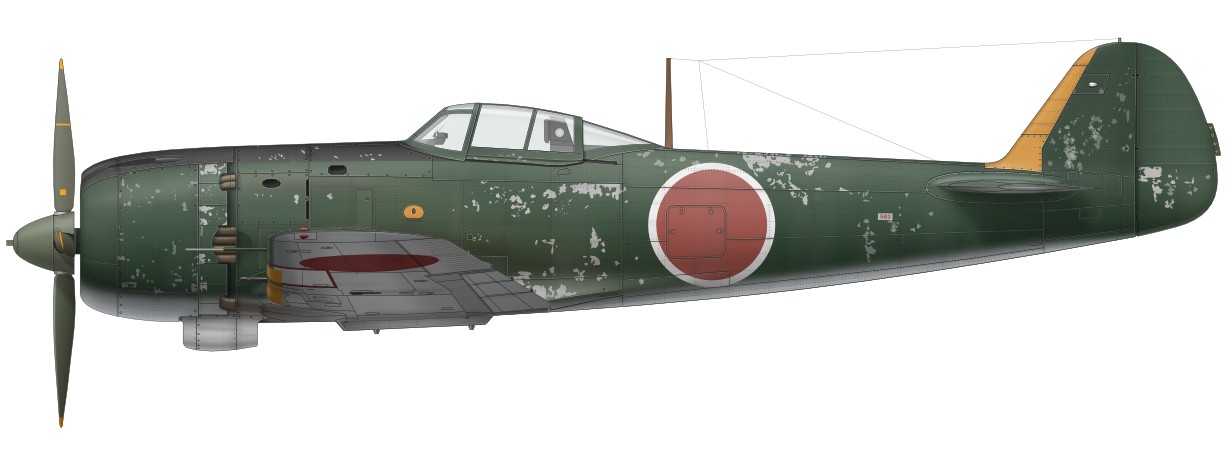

|

�@���Ύ����̐F���́A�����̃I���W�i���J���[�ʐ^�ɏ]���A���F������������B�ꕔ��B-17�ȂǂŌ�����قƂ�ǗΖ��̂Ȃ��I���[�u�h���u��������C���[�W�B���2�@�A�F���͓��������ǁA���邢�����Ԃ�������C������B�`�b�s���O�����ς�炸���肭���B�Ȃɂ��A�x�W�F�Ȑ��ŕ`���킯������˂��B�Ƃ����Ă��S�Ẵm�[�h�����������N���b�N���ĕ`���Ă���킯�ł͂Ȃ��A10�m�[�h���炢�̐}�`���������`���āA�R�s�[���đ傫���������ς��ďd�ˁA������x�܂Ƃ܂�����p�X�������āE�E�Ƃ�����Ƃ����肩�����B�����Ə�肭�`������@���Ȃ����Ȃ��B �@47����@�́A�ʐ^�ł͖��ʐF���Â��A�×ΐF�ł́H�Ƃ̋^�O���悬��B�����Ń��m�N���ϊ������x�ƃR���g���X�g���������Ă݂�ƁA�ĊO�ʐ^�̕��͋C�ɋ߂��Ȃ�B�h����Ԃ��Ȃ����Ύ����Ƃ݂ĊԈႢ�Ȃ����낤�B11����@�͑Δ�Ŗ���߂ɒ����B����Ȋ����Ɍ�����ʐ^�������ˁB |

|

|

|

|

�J�E���Ɣ����͉���~�߁B |

�G���W����C���e�C�N�̎d���ڒ��B�J�������L���āA������Ă���B |

|

�@���̃t���[���̈ʒu�Ɋւ��ẮA�n�����̎����l���l������B����A����̐��l�ƈႤ���A�嗃�O�����烉�_�[�q���W�܂ł̍��v��7090mm�ɍ���Ȃ�������ŁA�����͖������Ă��̂��B���߂Ď����l�ǂ���Ƀv���b�g���A�����7090mm�ɍ����悤�ɏk������ƁAver.1�̃��x�b�g���C���ƂقƂ�Lj�v����̂��ˁB�C�t���Ȃ��������B�r�~���[�ȍ��́A�@�X�e�[�V�����ƃ��x�b�g���C���͒ʏ��v���Ȃ����ƁiFM-2�̍��ɏڏq�A�����l�̓��x�b�g���C���Ɛ����ł���j�A�A���v�l��5mm�P�ʂɊۂ߂��덷�̏W�ςƓ��̑��ʂ̘p�Ȃ̂����A�ƍl������B�Ƃ������ƂŁA�����l�A����̋L�q�A�ČR�̑���̂R�̐����������Ȃ���������킯���B �@���Ƃ́A�p�[�X�덷�������L�^�ʐ^�i�ߊl302���j�⌻���@�̑N���Ȏʐ^�Ȃǂ��g���[�X���āA�L���m�s�t���[���̍ו����l�߂�B�J�E���t���b�v�A�h�ΕǁA�嗃�Ȃǂ̑O��ʒu�͎������@�ɏ]���B�����āA�J�E����㕔���̂̌`������C���B�L�^�ʐ^�Ƃ̐�����������Ƌꂵ���C�����邪�A�܂��p�[�X�̂����ʐ^�̓ǂݎ��덷�͈͓��ƍl���邱�Ƃɂ��悤�B

�@�����v���Ďʐ^���������ƁA��풆�Ɨ��A��@�ł͕ʋ@�̂悤�Ȉ�ۂ���B�N���[�Y�A�b�v�ʐ^�ł͂��̍��Ղ͔F�߂��Ȃ����ǁA������@�e���̕�C�Ղ̓I���W�i���݂����ɂ��ꂢ�Ȏd�オ�肾���E�E�E�@�܂��A�����͒m���܂ōs���Č����@�̃R�N�s�b�g�ɐ��荞�܂Ȃ����蕪����Ȃ����낤�i��������Ȃ����āj�B�C�����I�ɂ͋L�^�ʐ^�̕��͋C�ɋ߂�ver.1�𐳂Ƃ��������ǁA���h�ړ����͂�����ƃg���b�L�[���ȁB �@�Ƃ������ƂŁA�Ƃ肠����ver.2�𐳂Ƃ��Đ}�ʃC���X�g���͂�����ɑ�����B�}�ʂ̃y�[�W�̏��}��ver.2�ɒ����B������ɂ���A1/48��0.�Tmm���x������A�ǂ��ł����������Ⴀ�A�ǂ��ł������b�ł���B�����@�̑N���Ȏʐ^�͂�����ȂǂŌ��邱�Ƃ��ł���B���߂Ď������Z�Ɋ��ӁB���������N���Ȏʐ^��^��W���B �@http://geta-o.jp/WB/P&F/HAYATE/WB-HAYATE.html

|

�}�ʂ��o�������̂��Q�[�W�ɂ��ăP�~�E�b�h�����B�ʐ^�Ō���ƁA��⑾�߂��ȁB |

���h���ʑ��̏���̒���o�������`��̃|�C���g�B��������������p�点��Ɓu�炵���v�Ȃ�B |

����ɕ������߁A�v���o���̌��ݕ�������či��^�̂ł�������B |

��o���ē��̂Ƃ̓���݂��`�F�b�N�B�܂��܂����ȁB |

|

|

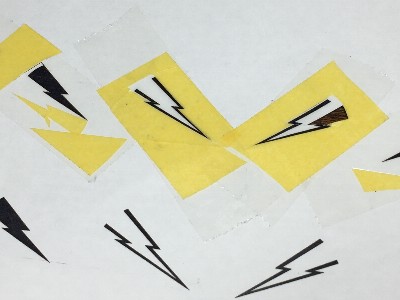

�Ȑ��̃X�W�{���̓��{�Ńe���v���[�g���B�f�[�^�͗L�����p���Ȃ��ƁB�V�[�g��2���d�ˁB |

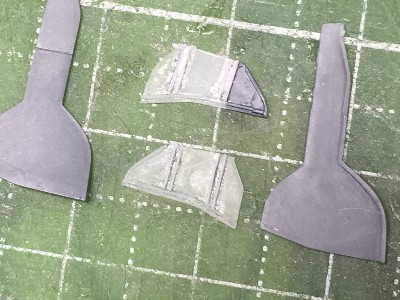

�r�C�ǍH��B���i4�{�͐����Ă������L�b�g�p�[�c�B�㉺�̓v���ށi�L�b�g�̑����j�����H�B�N���A�����X��T�d�ɒ�������B |

�L���m�s����̍��킹���s���ŁA�^���C�����i�蒼���B1�x�ڏC���ŏ�肭��������2�x�ڂ̏C���B�w�^����B |

����Œ蕔�������^�ōς܂���B�L�b�g�p�[�c���g���邩���B |

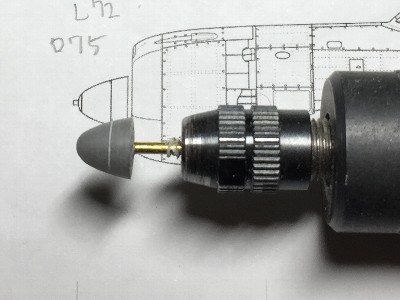

�X�s�i�̓��N�̃v���ނ̍��o���B���Ȃ݂Ɏg���̓x���`�����ŃO���X�s�̃X�s�i�B�}�ʂ��o���Č`������킹��B |

1.5mm�_�����̂܂��ɂ���B���̎��Ŋp�x������B�N�����N�P�[�X�̃p�[�c�������āA�i�C�t�Œ����B |

�@�e�K�X���������J���B�L���m�s�ڒ���ɓh������̂Ŋђʌ����ǂ��B���̑O�[�̌�����{�g���V�b�v�݂����Ƀv���o����ڒ��B |

�S�̌`�������Ă������B |

|

|

|

|

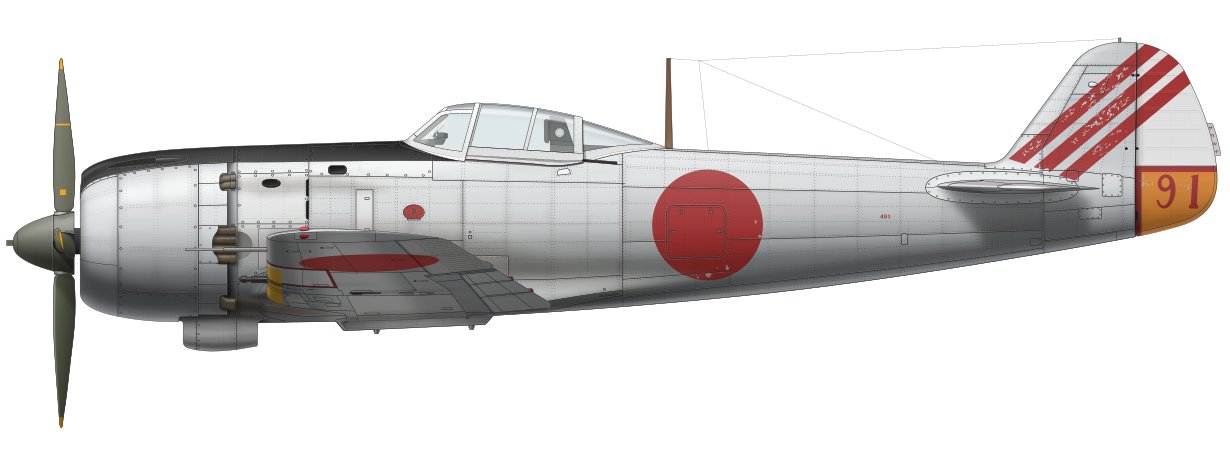

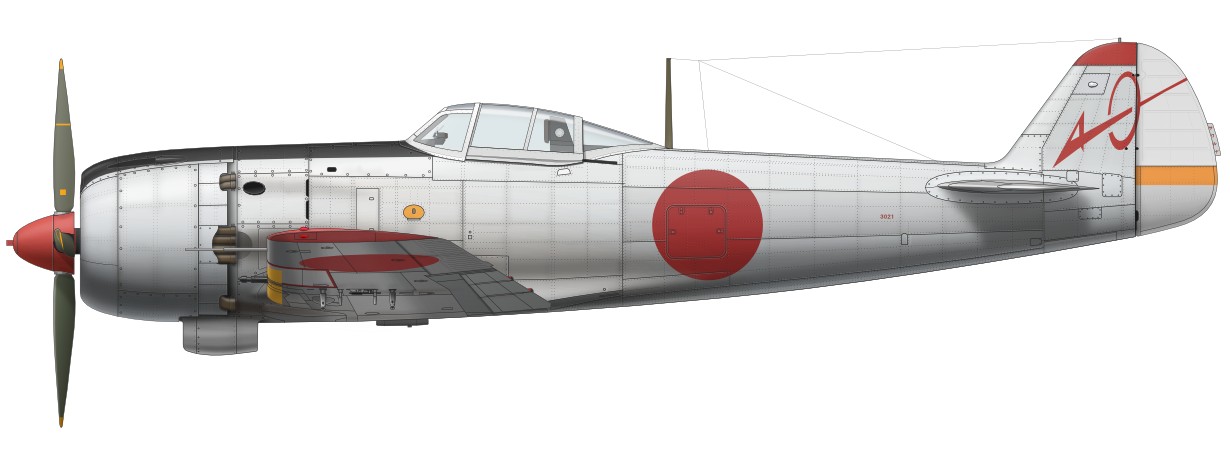

�@�����Ă͏��a20�N�t����Ă̖��B�ɂ������104����̉��^�A�����ԍ��s�ځB�I�C���N�[���[�͑�^�B�X�s�i�A���[�̐Ԃ͒ʐ��ɏ]���B������Y�^�̖��h���@�́A�{�����Ύ����Ŗ��ʂ����Ƃ���A�O�����玊�}�̗v���Ŗ��ʑO�Ɉ����n���ꂽ�B�Ƃ̂��ƂŃA���e�i���͉��Ύ����A���̋������͉��F�i���i�i�K�ʼn��F�ɓh��ꂽ�Ɩϑz�j�A�{���͖��ʌ�ɋL���ƍl������x���h���͐ԂƂ��Ă݂�B�A���`�O���A�̍��h���͈͂������̂����̎����̓����B��L�o�܂���A�R�N�s�b�g���͉��Ύ����ƂȂ�B�{�@�͓��̂Ɂu���v�̎����L������Ă����Ƃ��B�{�@�̎ʐ^�͏I�����n�ɋA�҂�����̂��́B |

|

|

|

�V�[�g��0.3mm�v���o���H�B�����Ƃ�TD�̃��W���p�[�c�̂悤�ɔw���Ă����̂�������������Ȃ��B |

���h���̃V�[�g�A�L�����o�X�̃x���g�͐����B���������m�̕��͂��Ђ��m�点�肤�B���c���̃O���b�v�͖ؐ��̂悤���B |

|

�������́A�����i�[�̗��Ƀ|���`�Ŕ������A���~���N���A�[�h���Őڒ����A�f�ʂ��O���C�œh���ė��ɐڒ��B |

���̕����A�q�[�g�v���X�Ȃ��ł��L�����ƌ��郉�C�g���Č��ł���B1/72�̏����ȃ��C�g�ɂ͂��������B |

|

������ň�U�T�t�𐁂��l�q������B�Ă̒�A�s���������A���܂��ܕ�C���Ă����B |

�X���b�g�́A�P���i�C�t�Œ�������K�^�K�^�B��U�v���o���Ŗ��߁A�G�b�`���O�\�[�ŘA�������a���@��A�Ԏd�������B |

|

|

�O�X����^�������2��قǔ��C�����čŏI�`�B�X�W�{���͗�ɂ��_�u���j���G�b�`���O�\�[�ŁB |

�G�b�`���O�\�[�ŐT�d�ɐ藣���B��ɃX�W�{����[������Ă����ƒE�����Ȃ��B���h�A����Œ葋��ڒ������T�t�A�p�e����B |

|

���[�^�ŖȖ_�ăR���p�E���h�����B�����͐ڒ��O�ɖ����Ă���B�X���C�h�t�[�h���ӂ̐܂�Ԃ��������B�悭�����Ȃ����B |

�R�N�s�b�g�̉��ɂ̓v���o���ŃK�C�h�����t����B |

|

�e���̓ˋN�ނ��ڒ��B |

�^�u�͐ڒ��ʂ��߂ɍ���ċ��x�m�ہB |

|

�@�h���O�̍H��͂قڊ����B�c���́A���܂���t�@�X�i�ƃC�����^�̃��u�e�[�v�̂݁B���̂܂܈�C�ɓh���ւȂ��ꍞ�ށB

�@�×ΐF���ʋ@�͑S�Ă��������Y�^�ł���A���̒����̑������b�N�������B���h����ōH�ꊮ�����ČR�[����ɓh���i�����炭���n�����ɂāj���ꂽ�B�F���́A�I���W�i���J���[�ʐ^���画�f���āA���F���������u�����闤�R�@�Z�ΐF�v�ł͂Ȃ��A�C�R�Ɠ������������×ΐF�B�O�ɂ����������ǁA���R�@�Z�ΐF�Ƃ����n�Z�ΐF���āA�×ΐF�Ɖ��Ύ����̈�ۂ��L���̒��ō������Ă���̂��Ǝv���B |

|

|

�@�����āA���싳����s�t�c�̑�������@�B�W���r�C�Ǘp�̃J�E�����c���Ă���B�������b�N�͂Ȃ��͗l�B�������̑O���̎ʐ^�����Ȃ��㔼�̓}�[�L���O���܂߂ċ�z�̐��E�B�@�Ԃ��L������Ă邩���B���������m�x�̒Ⴂ�h���́A�͌^�ɂ���ɂ��S�O�����邯�ǁA�C���X�g�Ȃ�C�y�Ɋy���߂�ˁB�`��e�N�I�ɂ̓X�v���[�K���ɂ������ʂ���ցB�����A���イ��A�Ђ傤����A�J�����A�w�r�A�Ȃǂ̕`��I�u�W�F�N�g������p�ӂ��A�����傫����ς��Ĕz�u�B�ڂ����ĕs�����x�������ďd�˂�ƁA�܂��Ȃ�Ƃ�����炵���Ȃ�E�E���Ȃ��B |

|

|

�@�Ō�͍��F�̑�102�����3�����@�B�l�͊w���{���Q�l�ɂ���B�����������A�É�HS�Łu��B�ō��F�̎����������v�ƔN�z�̕����畷�����̂��v���o���i���c����L���̂R�Q�Ɓj�B���F�̉H�z���������Ă���A�F���͂�����Q�l�Ƃ���B�Ê��F�̏ォ��킴�킴����h����́A���h���@�ɓh��������R���Ȃƍl���A�������Y�^�Ɩϑz�B�����Ƃ������ɏ������Y�^���z�����ꂽ�\�������邩�ǂ����͒m��Ȃ��B |

|

|

�@�Ƃ���ŁA�������̃X�P�r�ɂ�������̃C���^�r���[�L���͑�ϋ����[���B�����́A���݂̂悤�ȑN�₩�ȐԂ┒�̊痿���Ȃ��A�����F�������炵���A�Ƃ̂��ƁB�Ȃ�قǁB

�@�C�����^�́A����̗\��}�[�L���O�̓s���Ŕ��ɓ��ꂵ�����Ƃ���A���͉��n�Ȃ��Ń��u�e�[�v�ɂ͔����ĕs�����B�v���y���[�Ȃǂ��܂߂ĕʂɉ��F���쐬���A�����Ƀ��u�e�[�v������B�n�R���Ȃ̂ŁA���쒆����э��㐻��\��i��]�܂ށj��10�@���قǍ���Ă����B |

�t�@�X�i�I���B�L���m�s�̃X�W�{���͂܂������Ɉʒu���ߗp�e�[�v�B���ɗ��e�ɃK�C�h�p�e�[�v��\��A�������͂����ă_�u���j�B |

�T�t�𐁂��Čy�������B����������̕s�nj����܂�����E�E�E |

|

�C�����^��\��B����̃��u�e�[�v�́A�}�[�L���O�̓s���ʼn��F�iT108�j�Ȃ̂��B |

���u�̕���0.2mm�Ƃ���B�X�s�b�gV�̌o���܂��A�q���W�t�߂̋����������C�����^�ɂ���B |

|

|

�}�ʂ��o���āA�u���[�h�ɓ\��A���̂܂܊O�`�������o���B����Ō`�������A�`�������B����Ƀs�b�`�ƌ��݂𐮂���B |

�E�A���`�I���B���A�L�b�g�p�[�c�B�p�b�ƌ��͈����Ȃ��B�����͍̂��������ǁA�O���̘p�Ȃ�����Ē����Ƃ܂��܂��ׂ��Ȃ�B |

|

|

|

|

�@�C���X�g�`���ēh��̃C���[�W�͏o���オ���Ă���B���Ƃ͂��̂Ƃ���ɏo���邩�ǂ����B�Ê��F�̓R�N�s�b�g�Ɏg�p��������F�ɔ��������Ė��x���グ��B�D�ΐF��#128�r�����A���̊ۂ͈ȑO���������F�i���Ԃ���c�j�A����F�̓K�C�A025�F�ɐԔ��ʁA�A���`�O���A�͔�30%���̍��ł��Ȃ薾��߁A���n�̋�̓��j���[�A���O��#8��r�����B �@����̓V���R���o���A�̏�h��Ƀ��b�J�[�h�����g���B�{�ԑO�ɒ��J��{��l�N�Ŋm�F�B���b�J�[�����甍����ɂ����A�Ƃ������Ƃ͑S���Ȃ��B�܂��A�V���R���w�͂��Ȃ蔖���Ă����v�B�}�X�L���O�e�[�v�͂�͂�댯�B���b�J�[�̓h�������ŗ������������ɈقȂ�A���������ׂ����^�b�`���\�B�����Ɓu�ׂ���v�Ƃނ��銴���B������ɂ��Ă��A�����h����胉�b�J�[�̕����A�d�オ��A�������A�h�������Ƃ��D���B �@�V���R���̏�Ƀ}�X�L���O�͕s������A�h���̎菇���H�v����B�}�[�L���O��h��ɂ��ă}�X�N���ċ�����}�X�N���ăV���R�����D�ΐF���Ê��F�B�A���`�O���A�Ɖ��ʂɂ̓V���R���w�Ȃ��B�����ĈÊ��F�ɂ̓e�[�v�\��Ȃ�����˂��B�����̈�ȃ}�[�N�̓��{�Ő肽���Ƃ��낾���A���u�̃C�����^�̏�ɌЂ̋����J�b�e�B���O�V�[�g��\�肽���Ȃ��B�d���Ȃ��^�~���̃}�X�L���O�e�[�v����肷��B |

�{��l�N�ŐF���̊m�F�́A���쌇�����Ȃ��H���B�V�[�t�@17�Ɠ����i�s�ŁA�������j�݁B |

�C���X�g�f�[�^�̃v�����g�A�E�g�����G�ɂ��ă}�X�L���O�e�[�v���B���̏�ɃZ���e�[�v��\���Ă����Ƃ��ꂢ�ɔ��������B |

|

�T�t�̏��GX1�N�[���z���C�g�𐁂��A�Ԃ̂��߂̃}�X�N��������ԁB |

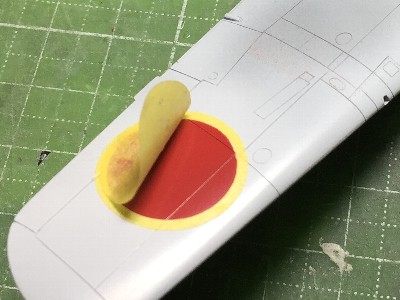

�Ԃ𐁂��ă}�X�N���͂����B����͂���ŏ��{��m�̖���ɂ��肻���ȁB�r���}�̔��R�m�A�ȂāB |

���̊ۂ��}�X�N�B���ڂɂȂ�Ȃ��悤�A��ɔ������}�X�N�B |

�V���R�����s�v�ȉH�z�����}�X�N���ĉ���F�B�f���P�[�g�ȃC�����^���ɂ͓h�����d�˂����Ȃ��̂ŁA���̒i�K�Ń}�X�N�Ȃ̂��B |

�������ʑтƕ��s�֎~���C�����}�X�N�B���������א��͓���ˁB���F�͂ǂ����Ă����h��ɂȂ�̂ŁA�ˍ����h���ɂ��Ȃ��B |

���ʊ܂ߑS�̂�#8��B�N���A�͂Ȃ��B��F�̎������������B |

�A���`�O���A�ƃX�e�b�v�̈ÊD�F�𐁂��ă}�X�N�B���̂��ƃV���R���o���A���㑤�ʂ̂ݔ��������A����ɉ��ʂɊD�ΐF�B |

�Ê��F���I���B�O���f�[�V��������������B���ʂƂ̋��̓y�^���N�Ǝ��̕��p�B�t�B���b�g�◃�O���ɂ͏�ʐF����荞�ށB |

�}�X�N���͂����B�C���X�g�̃C���[�W�ƃr�~���[�ɂ���Ă�ȁB�Ê��F���Â��A�ԂƉ��F���N�₩�߂��Ȃ̂��ȁB�������������B |

�������Ȃ��ƐԂ������������F���Ɍ�������ǂ˂��B�r�ɂɂ̓y�^���N���l�߂�B |

|

�@���͋�͂����B�o���オ��̃C���[�W�Ⴂ���A�E�F�U�����O�ŏC���ł���Ƃ����Ȃ��B

�@�����ċ�͂����B�܂����̉E�����ʐ^�����Ȃ���s���Z�b�g�̐�ȂǂŃJ���J���B���������ȊO�͂���Ȃɔ�����Ă��Ȃ��B�嗃��1/72�Ƀv�����g�����}�ʂ��茳�ɒu���āA���x�b�g���C�����ӎ����Ȃ���J���J���B�A���`�O���A�ƃX�e�b�v�̓V���R���Ȃ������ǁA�m�~�ŃJ���J������Ɣ�����Ă����B�嗃�����߂��āA���̂Ƃ̃o�����X�������Ȃ�B�t�B�N�V�����œ��̂ɂ��������lj��B�S������ɂ���ƃE�U���Ȃ�B���Ԃ̃g�[���Ƃ��āA�ʑ��M�Ńj���[�g�����O���C�̓_�`�B �@�E�H�b�V���O�͂����̐��E�F�U�}�X�ŁB���x�b�g���C�������ɏ����ÐF���c���B����œ��̊ۂ̃g�[���������邱�Ƃ����҂������ǁA�s�\���B�}�X�L���O���āA�V���i�[����Ԃ���Ԃ̃G�N�X�g���_�[�N�V�[�O���C�𔖂��킹��B�����̃}�[�N�͈�a���Ȃ��̂ł��̂܂܁B�V���R����̃e�[�v�͊댯������A�����̂݃e�[�v�ł��Ƃ͎��Ń}�X�N�B���������ɒ��ӂ���Ή��Ƃ��Ȃ�B����ǂ̓g�[�����������Łi���悭��鎸�s����j�A���v���X#6000�Œ��Ӑ[���C���Ă��ƁA�i�J�i�J���������i������̌�������j�B����ɂ��Ă��A���̈Ê��F�̐F���A����Ό���قǃE�Z�R�̂悤�ȁE�E�E |

�v���y���u���[�h���X�s�i�ɐڒ��B��[�̃t�b�N�͉��������i�[�B |

�r���ȗ����āA��͂����A�t���b�g�N���A�����v���X�����A�X�~�C���A���̊ېF����I���B�v���y�����h���B |

|

��͂����N���[�Y�A�b�v�B�ꕔ�̋�ʼn��̔����o�Ă�ȁB�^�b�`�A�b�v���Ă������B�E�����͎̂��@�ʐ^���T�˒����ɍČ�����B |

���͓�����������������邩��A���̂Ƃ͕ʂ̔�����������邾�낤�A�Ƃ̑z��B |

|

�C�����^��\��B�m���i�͐����Ȃǂ̎ʐ^�ɏ]���B�R���^���N�L���b�v�ɖ�肪�E�E�i��q�j |

�v���y���ɂ��C�����^�B�ʒu���r�~���[�ɂ����̂̓C�����^�̏h���B�C�ɂ��Ȃ����Ƃɂ��悤�B |

|

�@�ʐ^��1146���@�́A�����ƑސF�����ŁA���������E�F�U�����O��Njy�������Ƃ��낾�B���āA������͂����̃R�c�B�S�̂ɋϓ��ɂ���̂ł͂Ȃ��A�u���������v�Ƃ����������W���I�ɂ͂����B����ȊO�̓g�[�������킹����x�B�p�l�����C�����������łȂ��A�p�l�����������͂����ׂ��B�ǂ�Ȕ�s�@�ł��嗃�t���������͐���ɂ͂���Ă���B

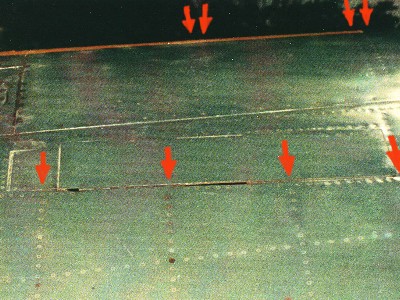

�@���������͍��E���Ńp�l�����C���̈قȂ�ӏ��������B�嗃��ʂ̑��ɁA���������O���A���_�[�����ɂ�����B���ɂ��A���x�b�g�̌`�̈Ⴂ�Ȃǂ���A�����̓A�����J�ł̃��X�g�A�ɂ��lj��ŁA�E������ʓI�Ȏ����̎p�Ɛ����ł���A�Ƃ̂��ƁB�ِ}�ł͂��̃��X�g�A�lj����C���i�����j�𐅐F�Ŏ����B���_�[������73����̏����ʎY�^�ʐ^�ʼnE�����C���Ȃ����m�F�ł���i������A�����Ƃ��Ă��j�B

|

�ʐ^�f�ږY��̋@�ԃC�����^�B |

�L�b�g�̎�r�J�o�[�͎ԗ֕�����⏬�����B�ԗփJ�o�[��ڒ����đ��ς���B���͐ڒ����ĕs�v�����J�b�g�����Ƃ���B |

|

�J�o�[�O�[�̓t�`��L���ɐ܂��Ă���B���ς����˂ăv���o����ڒ����A�L�b�g�p�[�c�͓��� ���甖�����B |

�ԗփJ�o�[��0.2mm�v���o���H�B�����Ȃ̂ł�����ƌ����Â炢�ȁB��r�J�o�[�̓T�t�𐁂��ėl�q������B |

|

�@�⑫�B�r�J�o�[�O�[��2mm���̃v���o���т��u�Ԃł�������ڒ����A����ď���̐܂�Ԃ����Ɏd�グ��B�ԗփJ�o�[�̓W���X�g�T�C�Y�{���̑т𗬂����݂Őڒ��B�����y�[�p�[�Ŕ������B

|

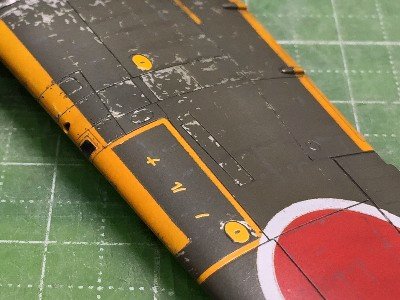

�嗃�O���^���N�̋������͉~�`�B�c�_�u���̃��x�b�g���C�����������ʓh���[�������Ɍ������ĐL�тĂ���B |

�����̂Ƃ��艡�ɂ�3�����B�����ɂ͑O���ƕ��s�����̃p�l�����C���A���x�b�g���C�������邪�A��ʂɂ͂Ȃ��͗l�B |

|

����������^���N�B�包�����̃��u���C���ƃ^���N�̃��u���C���̓Y���Ă���B |

�J�E����[�����������B�ʐ^���|�������ǁB�V�����_�[�w�b�h�Ɍ��������僊�u�Ƃ��̊Ԃ�⊮���鏬���u�Q�{����{�\�����B |

|

|

�g���N�����N��0.5mm�v���o���H�B�������ʼn����茊�����B�u���[�L���C����0.3mm�����B�r�J�o�[�����ɂ����u��lj��B |

#8��œh�����ĉ��g�݁B�I���I�ɂ̓n�Z�̃~���[�t�B�j�b�V���B�摜�̃^�C���͏㉺�t�B�L�b�g�̃_�{�����ԈႢ���B |

|

�^���N�W���C���B�^�~���p�e�Ŗ��߁A���ۓ��Ő��`�B���͂̓h�����c�������̂Ńy�[�p�[�͎g��Ȃ��B |

�M�h��Ń^�b�`�A�b�v�B�V���R���o���A�̂��߁A�C����Ƃ�����Ȃ�B����͑z��O���B�i�����ʂ��Ȃ���j |

|

�V�[�g�Ƒ��c�������t����B�^�J�����o���̃A���e�i�����ڒ��B�X���C�h�t�[�h�͏悹�Ă邾���B |

�r��ڒ����Ď����B���r�̓L�b�g�B�c��͍ו��B�@�e�A�Ə���A�s�g�[�ǁA�R����p��A�q�@���E�E�@�r�J�o�[�̌x�����Ɖ������B |

|

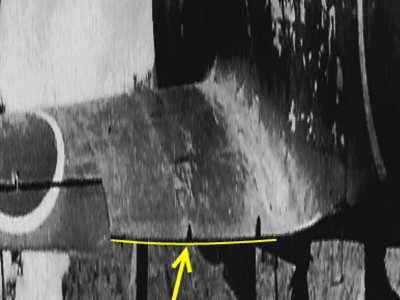

�@�⑫�B�r���ƃJ�o�[�A�^�C���̐ڒ��������Ȓ������K�v�B���ʂ��猩�āA�J�o�[�̑O���̘p�Ȃ��^�C���ɏ��������邮�炢�������B�^�C���ƃJ�o�[�͂킸���Ɍ��L����ɂȂ邩�ȁB����ɗ��O���J�[�u�Ɗi�[���̋r���O�i�p�̉e���ŁA�J�o�[�㕔�ɂ��˂��ꂪ����i�L�b�g�͕\������Ă���j�B���̂��ߗ���t�����ł̓J�o�[�͂��Ȃ��L����ɂȂ�B���̋r���e���̊O�[���@�����s�łȂ���L����ɂȂ��Ă���̂͂��̂��߁B

|

|

|

|

|

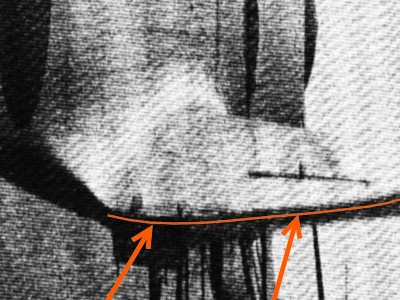

�@�����͂������̐����l�����邪�A���̉��ʕ����ł͂��́u�o������v����������āi���͌^�I�\�����g���j�A�㕔���̂ɃX���[�Y�ɂȂ��郉�C���ɂ���Ă���A�Ƃ����̂���ԑf�����ȁB�ِ}�������l���č�}���Ă���B���������ꂾ���łȂ��A�����u�t���b�v�t�߂̗��㉏�͋͂��ɃJ�[�u���Ă���v�Ƃ̎w�E�����������B���ꂪ���摜���B |

|

|

|

�@����ɂ��ẮA�˂��艺���̕t�����i������t�p�̕ω����j�����S���痃�[�Ɉ�l�łȂ��A���S�t�߂ł͏������ω��A�O���ő傫���Ȃ�A�ƍl����B

�@�L�^�ʐ^��11����@�́A���̂̃��x�b�g���C���������A���ꂩ�ސF�������Ŋi�q��̈Õ��ƂȂ��Ă���B���̒Z�����M�ɃE�F�U�}�X�����ʂ��Ċi�q��`���B���߂�����G�ꂽ�e�B�b�V���Ő@����蒼��OK�B���q�ɏ���ė��ɂ��{���B�c��͏Ə���A�A���e�i���A�������b�N���炢���B |

�����`���b�N��0.8mm�^�J�p�C�v������A�����X���̑��ʕ����g���Đ؍�B |

���ɐڒ��B���������B��Œ������B�r�o�\���_��0.3mm�^�J���B�r�J�o�[�̉d�\�����͍א�f�J�[���B |

|

�s�g�[�ǂ�0.6mm�m�����B����������`���b�N�Ő�����B���[���͂����悤�ɃN���A�����i�[�����B |

�E�F�U�����O��lj��B�X���C�h�t�[�h�͒u���Ă邾���B |

|

|

�Ə���̓v���H�B1mm�v���o���̏�ɏ����ȕ��i���悹�Ă����A�Ō�ɐ藎�Ƃ��B |

�ԗփJ�o�[�̊J�����N�̓v���o���Ɖ��������i�[�B�r�J�o�[���������C���B�d�\�����̃f�J�[�����\�芷����B |

|

�����U��~�߂͑����p�[�c���ɂ��čׂ����A�[����0.2mm�̌���������B���e�U��~�߂͉��������i�[�H�B |

�[���̃p�[�c�́A���a0.2mm�̐L�������i�[�ɒ��a0.5mm�̐L�������i�[�𔖐�ɂ������̂𔒃t�^�Őڒ��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@����ɂĎ����̐}�ʁ�����L�͏I���B�������ɉ��߂Ċ��Ӑ\���グ��B�}�ʂ̓��[�J�[�A�o�Ŋ܂ߒN�ł������Ŏ��R�Ɏg���Č��\�ł���B�ǂ����Ńs���b�Ƃ����L�b�g���o���Ăق����Ȃ��B1/72�����낻�냊�j���[�A���̍���������ˁB �@���āA���e�͉s�ӏ������B���̒����@���B�ߓ����J�A������ҁI

|