M5A1 スチュアート 1/48 オリジナル3Dモデル 製作記 その1

2022.7.6初出

|

|

そこで、手持ち文献各種にある図面とAFVクラブのインストの図面(ネットで入手、キットは未所有)を重ねてみるが、どれも見事にバラバラ。遠方真横の実車写真はないので、写真から寸法は推測できない。さてどうしよう。そこで、以下の仮定に基づき、最大公約数的に「えいやっ」と線を決める。 ※ 全長は、こちらのサイトによると、砲とスカート除きで170.8inで砲のオーバーハングは4.0inとなっている。一方、先日入手の公式マニュアルでは、M5の全長は174-3/8in(砲を含む、M5にはサイドスカートはない)となっており、オーバーハングを差し引けば、実寸で1cm程度の差があるが概ね同じ数字となる。

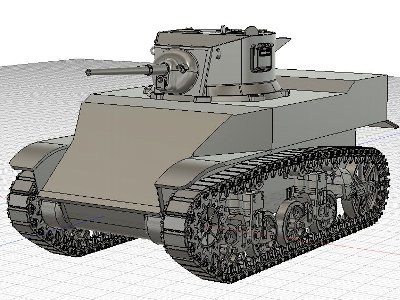

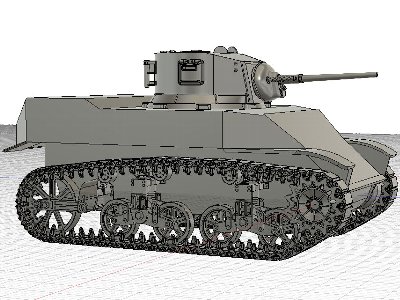

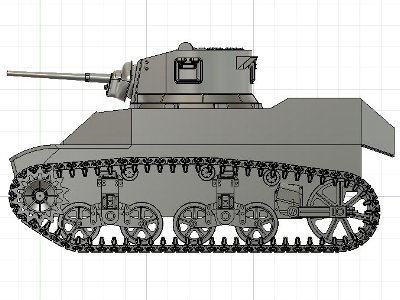

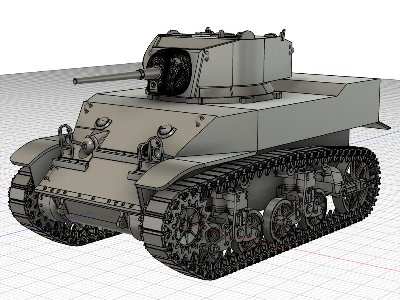

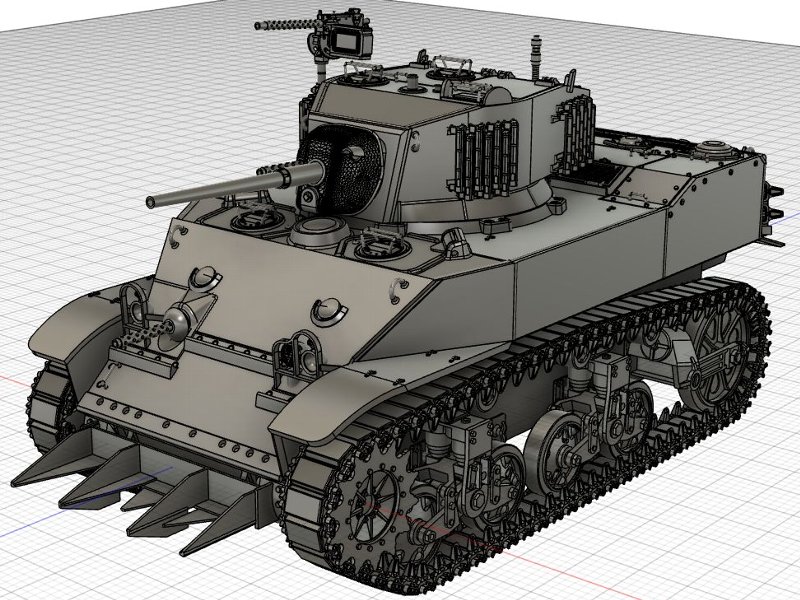

上記仮定に基づき線を引く。砲塔位置を同じとすると、正面装甲板上端との間隔が狭くなり、操縦手ハッチ関係が苦しくなる。砲塔を2インチ(1/48で1mm)後ろに移動すると、まずまず写真どおりかな。それが下画像だ。砲塔はとりあえずM3A1のもので、つまりこれはM5A1ではなくてM5ってこと。 |

いつもと異なり、画像はパースつき。車体前面のディテールがないので、間延びして見えるな。 |

車体上部側面装甲板の形状は、実車写真に合わせる。 |

|

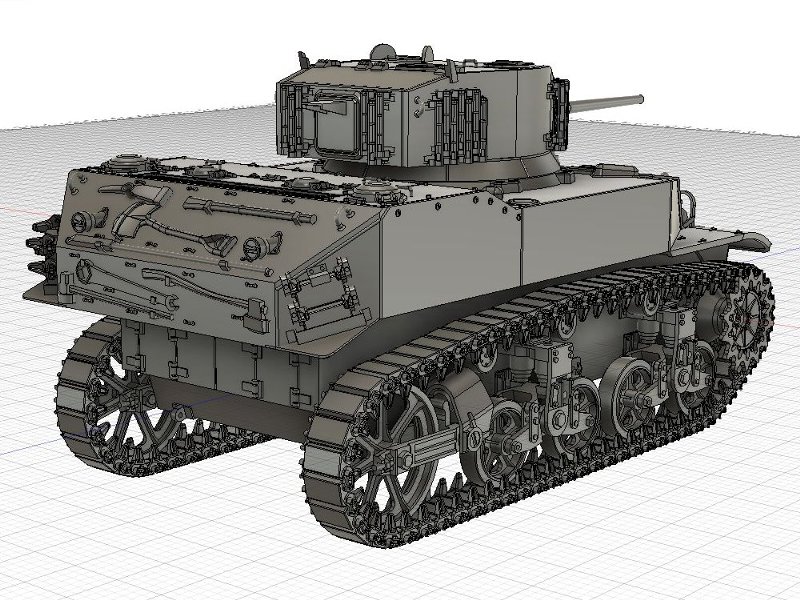

車体上部後方が悩ましい。特に最後方の垂直面の上端、下端、左右端の位置。各図面やキット図面などを参考にざっと設計して、実車写真の見え方と比べながら、微調整する。普段、Fusion360での設計は、平行投影でやっているが、実車写真はパースがついている。画面右上の家アイコンで、投影法を切り替えて確認する。 |

こちらパースなし、平行投影の図。真横からの視点。 |

同じく真横でパースあり。後端の斜め装甲板の見え方が、左画像と全然違うでしょ。 |

|

結果として、タミヤとは車体後部がかなり違う。タミヤのは、例えて言えば、上のパースつき画像をそのまま図面にした感じ。またAFVクラブともピッタンコではないし、手持ちのどの図面とも合ってない。とはいえ、上記仮定に従って線を引くと、こうならざるを得ない。仮定が違うなどのご意見、あるいは各部の実測値などの情報があれば、是非お知らせ願う。

もう一つの仮定は、ペリスコープとその基部の寸法はM3A1と同じ。ところがタミヤM3A1を「参考」したペリスコープが、M5A1のハッチと装甲板折れ線の間に納まらない。実車写真などから、タミヤのは少々過大と判断し、拙作M3A1と併せてサイズ変更する(このくだりはM3A1製作記も記載してある)。 砲塔右側の追加装甲板は別ボディで「なし」も可とする。この形状、サイズも実車写真から計算するが、真上、真横ではないので、ちょっと精度は甘いかな。 |

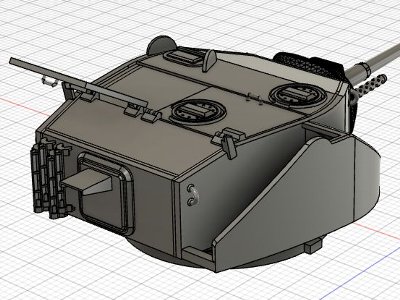

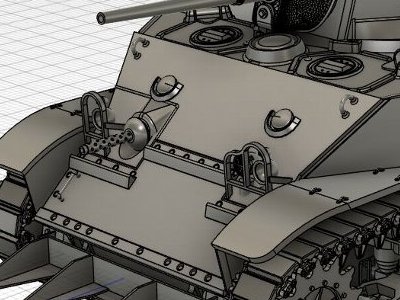

大体の形が出来上がる。前側のペリスコープがキツキツ。車外機銃と機銃架がまだ。 |

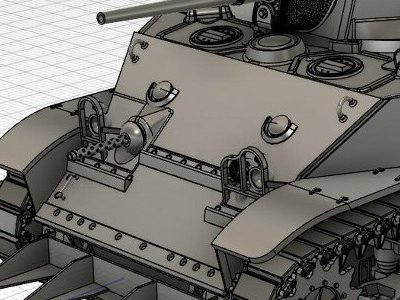

ハッチは最初から別ボディとして設計する。まだ穴をくり抜いていないが。グローサーは、とりあえずこれだけ。 |

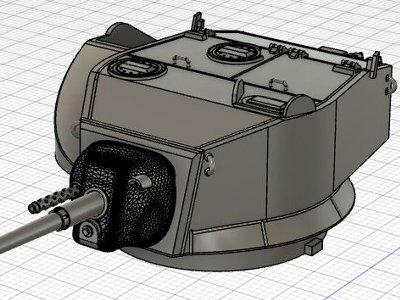

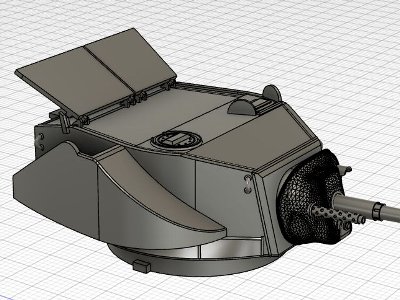

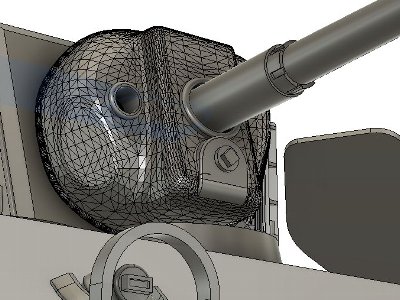

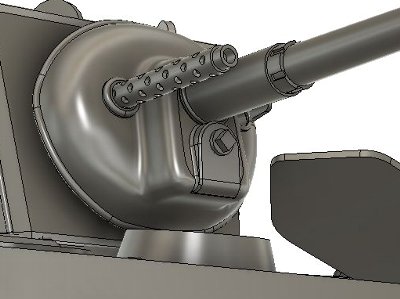

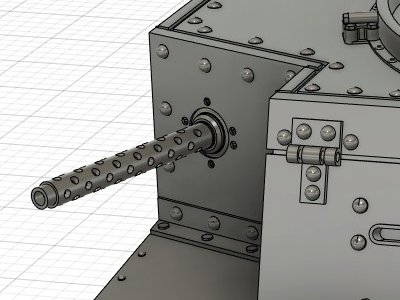

防盾は、Blenderで設計してFusion360に取り込んでいる(M3製作記参照)。そのため、画像では細かいメッシュが描かれしまう。 |

防盾のアップ。ちょっとやり直したい部分もあるのだが・・・ |

|

|

車体前面とりあえず終了。全体が出来たら、細部の位置関係を再調整しよう。 |

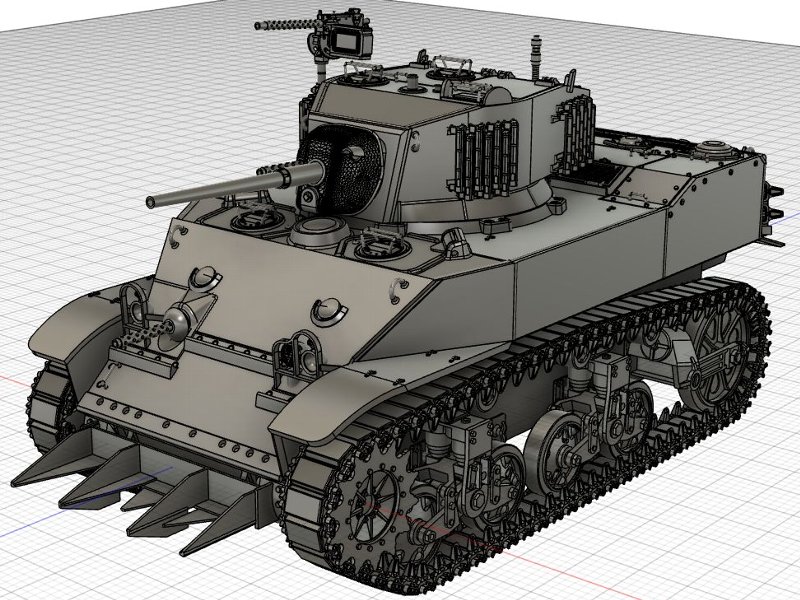

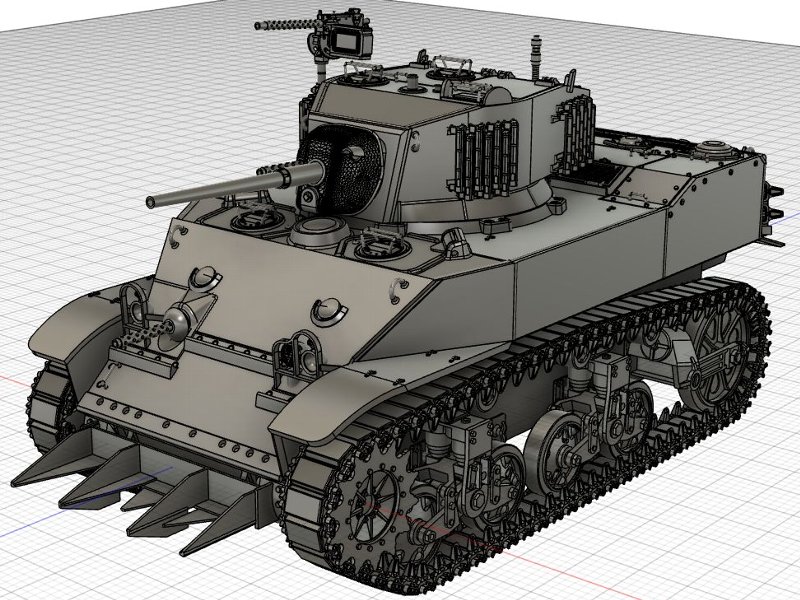

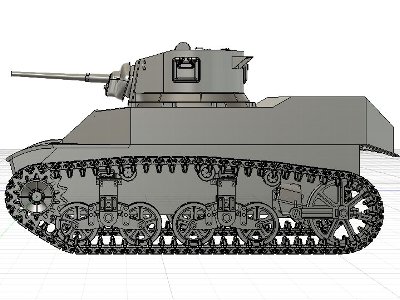

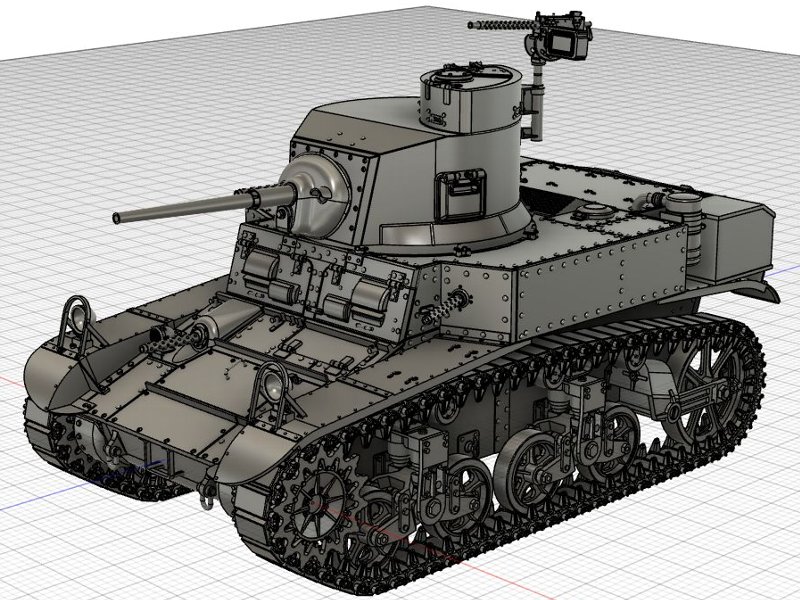

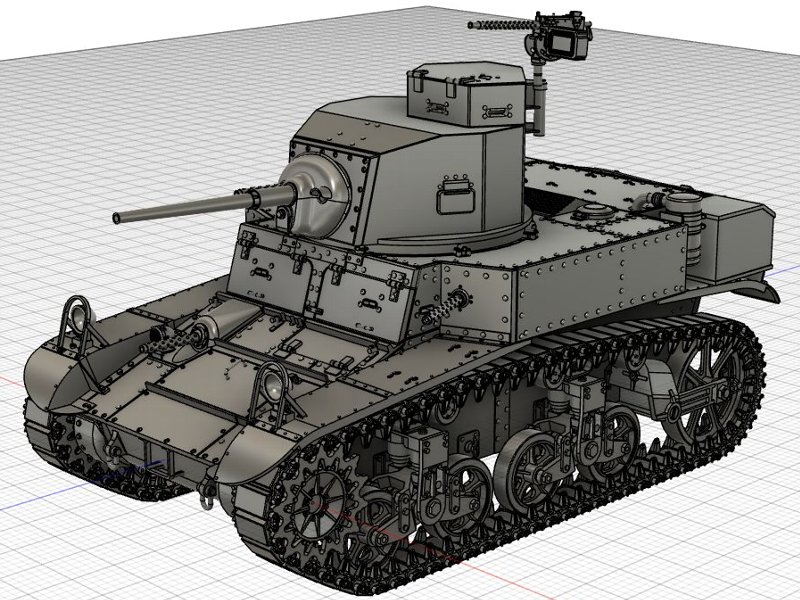

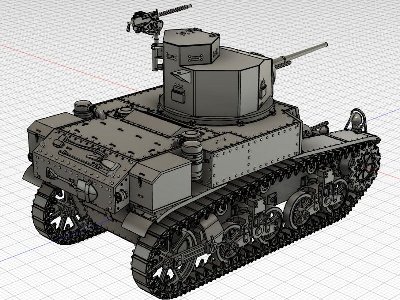

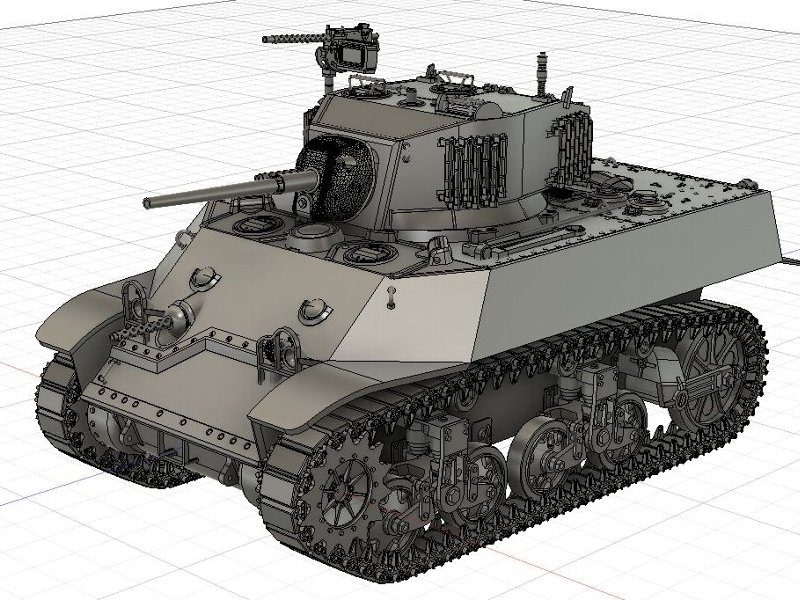

砲塔と合わせた全体形。ここまでくるとM5A1らしくなってくるね。 |

|

次は車体ハッチと上面ディテール。

推測するに、デスクトップはサーバを介してインターネットに接続しているので、f側が個人使用でないというのを検知して、更新を制限しているのではないか? ←ライセンスは商業利用不可なので。一方、オフィスのノートは携帯電話回線でもネット接続できる設定なので、検知されてないのだろう。 最悪の事態は回避したとはいえ、ノートは画面が小さく、テンキーも使えないので著しく不便。そこはデスク用の大きいモニタとキーボードを繋ぐことでクリアする。しかし、その都度切り替えるのがえらく面倒。デスクにある画像を取り込むのも、いちいち切り替えてUSB出力だ。はあ、世知辛い世の中よ。なお、この件、いろいろビミョーな問題をはらんでいるので具体名は伏せておく。←バレバレやがな ※ オフラインでも、一応作業は可能。ただし事前にオンラインでファイルを開いておく。作業後にクラウドに保存するためには、その都度PCを家(ネット環境)に持って帰る必要あり。

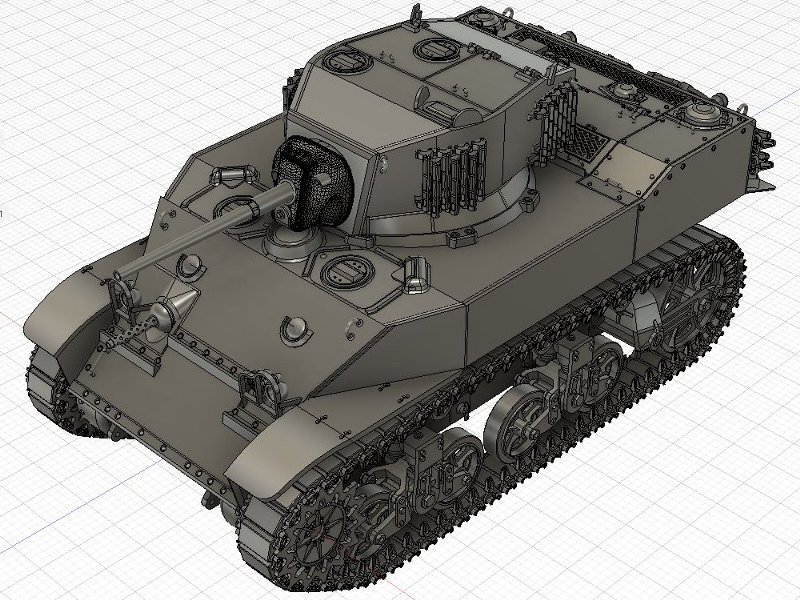

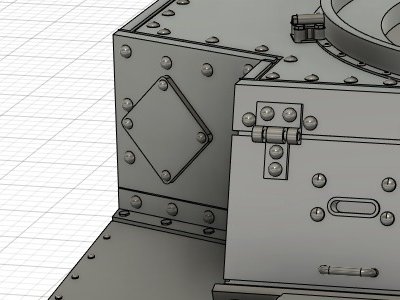

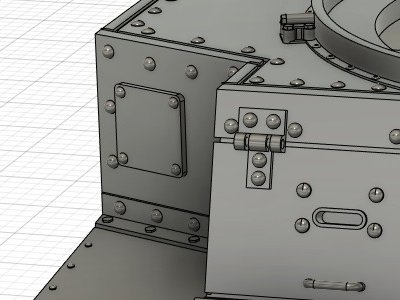

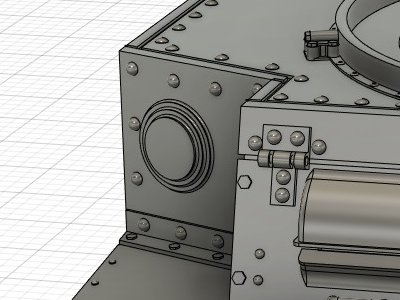

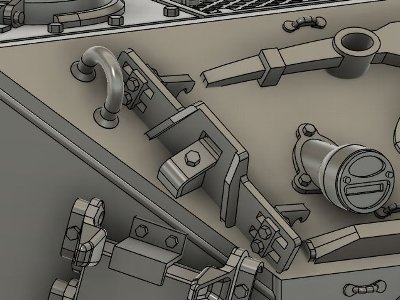

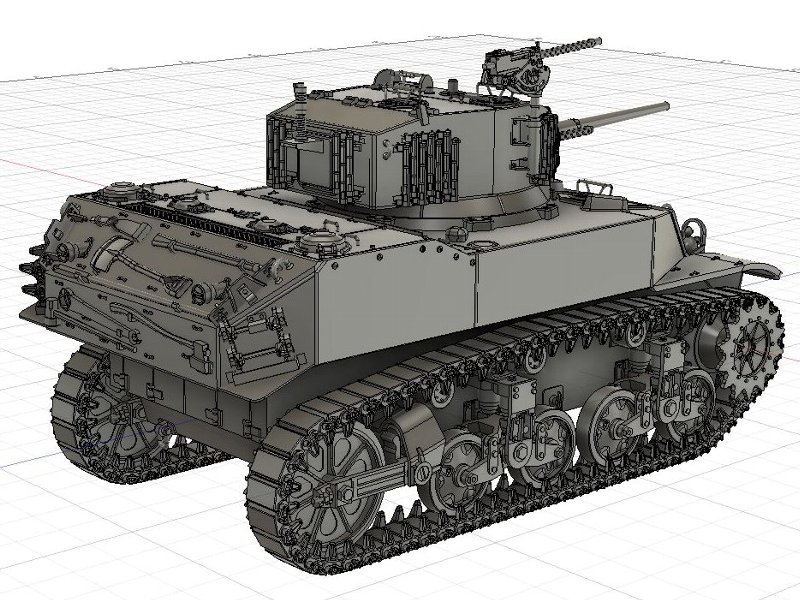

車体上部、後部のディテールを追加して、車体の設計がほぼ終了。後部上面の手掛けやストラップの留め具の配置は、時期によってバリエーションがある。また、当然ながら後部に雑具箱が新設された後期生産型では、後部の工具類の設置場所も異なる。だから、ここらあたりで設計する車体の生産時期を決めないといけない。砲塔の追加装甲板も魅力的だが、記録写真で多数目にするのは装甲板無しの前期生産型。ということで、デフォルトの設計としては、これにする。一応、追加装甲板も差し替えできる。ただし、追加装甲板ありで、前期型の手掛け&留め具の配置の車体があるかどうかは不明。 以下、設計メモ。車体ハッチは、一応別ボディとしてある。ただし、裏側や車体の穴などは設計してない。そのヒンジは、押し出しとフィレットでナンチャッテ設計。実物は場所によってエッジの丸みのRが違うが、私の個人用fusionではそういうフィレットはできない(※)。ただ、実車どおりにするなら、プリント後にペーパーで削ってやれば、簡単に再現できるから、これはこれでヨシ。 砲塔には、グローサーを配置。左側は、後期になると一つながり24個が並ぶ。前期は中央の10個を取り除いた状態とする(実際は知らん)。したがって、非表示の10個を表示すれば、後期タイプになる。砲塔は、もう少しやり残しがある。あと、サーチライト、MGマウント、MG、アンテナ基部、ペリスコープガード、手掛けを追加する。また、防盾後端がちょっと違うので、これも直したいな(Blenderで簡単に直せると嬉しいけど・・)。 ※ ネットを見てると、フィレットの直径を変化させている例がある。ただ、私のはできない(やり方を知らないだけ?) もしかすると、課金版だとプラグインかなんかでできるのか? → 後日追記。ある時期より無料版でも直径変化が可能となる。フィレットの半径タイプから徐変を選択。 |

|

|

車体後部の台形状に盛り上がった部分の寸法は、側面写真から厳密に計算する。しかしその結果、台形の斜面上にあるメッシュと砲塔基部との間隔が、やや窮屈。拙作は、テキトーに誤魔化してある。このあたりの真実は不明。もっとも、砲塔のオーバーハングでよく見えない。前方のメッシュは、写真をよく見たら、もっと細かいようだ(タミヤは同じ)。あとで直そう。 後下部のデフレクターは、前期生産型では見られない車両多数。ということで省略。牽引フックも多分同様。予備履帯の装着方法は、時期によってバリエーションがある。おそらく前期は概ね拙設計のとおりだと思う(バリエーションはあるみたい)。細部はよくわからない。現存車両は、後期生産型が多く、前期のディテールが分かる写真が少ない。乏しい資料で「えいやっ」と設計しているので、間違いもあろうかと思う。お気づきの点があれば、連絡願う。 |

|

|

ところで、M5の防盾は頬がコケていて、何でだろう?と思ってたんだけど、これ、車体ハッチをクリアするためなんだね。M3タイプでも多分クリアはするんだろうけど。(ま、私の3D設計の正確度はそこまで厳密でないから、実際のクリアランスは不明) |

M5A1の防盾。頬がコケてるから、ハッチが余裕でクリアする。しかし、こうやって並べると、基本形状からして違うことが分かるね。 |

M5のM3タイプ防盾。M5A1では一回り大きくなった分、コケが必要になるのかな。 |

|

後部の斜め装甲板の両脇に板状のツールが見られる。この詳細が不明。クリアな写真をお持ちの方、ぜひご連絡願う。そもそもこれ、何に使うの? |

この赤丸のパーツがよくわからない。情報求む。 |

|

いずれにせよ、次はスプロケットとホイール、ヘッジローだ。お持ち帰りファイルの公開は、もう少しお待ちを。

M3A1後期型との違いは、抜かりなくフォローされている。また、バリエーションもしっかり設計してあるので、M3の初期からM3A1後期までが一通り揃うことになる。ファイルは、車体、砲塔それぞれ1つとなる。バリエーションパーツは、その中に別ボディとなって入っているので、それぞれ表示/非表示を切り替えることで、バリエーション違いに対応することとなる。各パーツには名称がつけられているから、迷うことはないだろう。 |

砲塔にキューポラが突き出たM3中期型。車体にはリベット。フェンダーも前/中期タイプ。この車体に拙作M3A1の砲塔を載せれば、タミヤと同じM3後期型(M3A1前期型ともいう)となる(フェンダーは後期タイプ)。 |

八角形の砲塔を持つM3初期型。前面ハッチも、初期のシンプルな形状となる。サンドスカートなどを装備した北アフリカバージョンも準備中。しばしお待ちを。 |

中期型の後ろ姿。 |

初期型の後ろ姿。 |

操縦手/機銃手横のディテールは、各種のタイプに対応。 |

菱形。 |

四角形。 |

3重丸。M3A1タイプの一重丸もある。 |

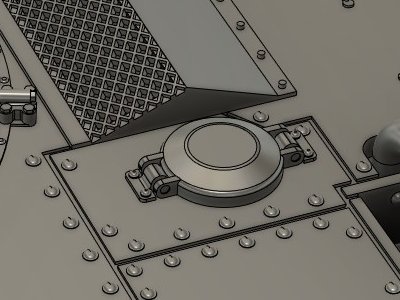

給油口のカバーは、中期の薄いタイプ。 |

バリエーション。 |

|

関連して、拙作M3A1後期型車体には、後方にアンテナ基部2種を追加設計。うち一つはKerr氏のものを拝借。お持ち帰りファイルを更新する。別ボディなので、「なし」にすることも簡単だ。 お持ち帰りデータリンクは、例によりM3製作記末尾にまとめて記載する。

さらに、M5A1砲塔で設計したグローサー(履帯滑り止め)をT16のファイルに取り込んで、グローサー付きも可能なようにファイルを変更する。並べ方が気に入らない人は、お好きなように並べ替えられたし。 |

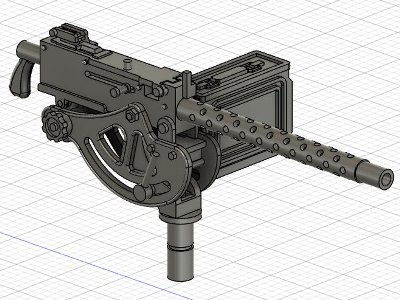

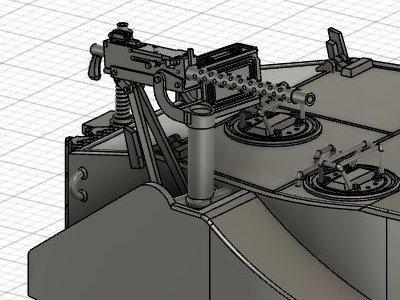

M1919機銃とM20機銃架。機銃本体と機銃架は上を上。銃身は別途立てて出力するのがいいと思う。 |

グローサー付きT16履帯。これは従前のファイルを差し替える。 |

|

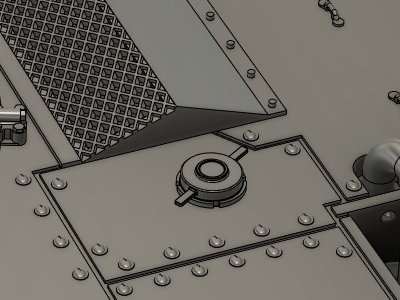

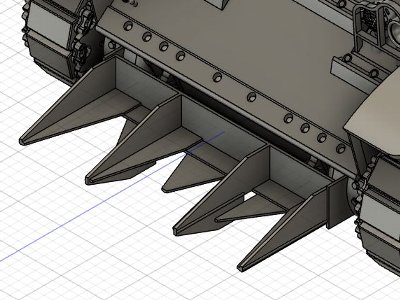

前回、情報提供をお願いしたM5車体後部の板状パーツは、複数の方から情報を頂き、なんとか設計終了(感謝)。これはトラック・フィクスチャー・クランプあるいはトラック・ジャックと呼ばれ、履帯を修理する際に使用される。しかし、具体的な使用方法は不明だ(引き続き情報求む)。 ヘッジローカッターも設計する。記録写真を見ていると、いくつかのバリエーションがある。一応、一般的と思われるものを設計。全長、取り付け角度などの寸法は、斜め写真の見え方から「えいやっ」と決める。ところで、「M5 Stuart hedgehog」で検索してもタミヤキットしか出てこないのだが、これってヤークトパンターをロンメルと呼んだみたいな、タミヤの勝手なネーミングなの? (ヘッジホッグ=ハリネズミ) |

履帯修理クランプ。コの字形の金具で車体に固定される。その際、表裏逆に取り付けられる場合あり。 |

ヘッジローとは生垣のこと。これがノルマンディー地方に多くあって、戦闘の邪魔となったわけだ。 |

|

M5A1の設計は、ほぼ終了。細部を微修正している段階で、まもなくアップする。砲塔右側に追加装甲板があるタイプ(当頁では便宜上M5A1中期生産型と呼ぶことにする)も設計する。車体後部に雑具箱のあるタイプ(同様にM5A1後期生産型と呼ぶ)は、設計する予定がない。篤志家の出現を期待したい。次はM3A3に進む。

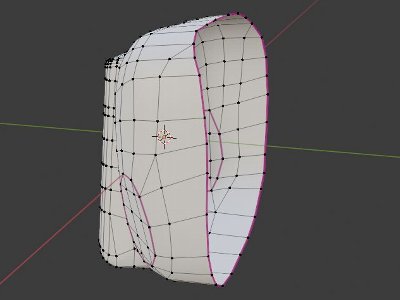

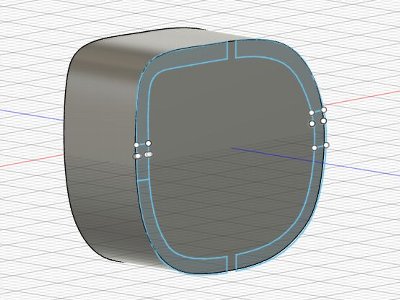

そうして切り取った防盾は、頬の平面と後端の位置関係がなんか変。よーく調べると、頬の平面の角度が違ってるようだ。再度Blenderファイルに戻り、頬を修正する。これ、メッシュの点をチマチマ移動するので、実はえらく手間がかかるのだ。Fusionに取り込んでディテール追加と後端カット、まだ違うのでBlenderに戻り・・・と果てしなくブランコ運動。まだ完璧ではないが、もう面倒、この辺で終了。 ※1 Fusionのファイルは、従前のものを利用することで、防盾のディテール作成の手間が省略される。取り込むメッシュが新しいものになって、後端カットとフチ作成が追加されるわけ。このとき、まず適当なオブジェクトを作って(持ち帰りファイルではボディ25)、それに取り込んだメッシュを結合させると(逆は不可)、履歴が保持され、自動でディテールを作ってくれる。 ※2 そのままでは、エッジは細かい折れ線となって、スイープできないから、折れ線に近似するスプライン曲線を新たに設定する。やり方はハリアーのノズル作成で解説しているが、今回は別のもう少し賢いやり方にする(下画像参照)。後端を適当な面で切り、断面(外周は折れ線)をスケッチ平面に投影。その折れ点を拾ってスプラインを描く。その図形を押し出して、後端カットオブジェクトで交差すれば、フチの中心線のパスが出来る。このパスに沿ってパイプを作成する。(最近、パイプを作るワザを覚えたのだ。スイープより簡単。←気付くのが遅すぎ) |

新たに作り直した防盾。3つの穴や、下方の突出部などのディテールはそのまま。 |

こちらがBlenderファイル。途中ファイルをベースに後端を延長。頬は修正済み。お持ち帰りファイルはこれに差し替える。 |

切り取った後端の面をスケッチ面に投影(水色線)、スプライン曲線(この画面では非表示)を描いて押し出したところ。 |

このオブジェクトを、後端切り取りのオブジェクトと交差させるとパスができる。 |

|

マニアックな補足。M5系の防盾は、製造所の違いなのか、結構バリエーションがある。それらを再現したいという方は、このBlenderファイルをベースにすれば、ゼロから作る手間が省けるのではないかな。FusionのM5防盾ファイルの最初のメッシュ挿入を削除して、かわりに新たに作ったメッシュを挿入、原点を中心に回転、ボディ25に変換したメッシュデータを結合すると、ディテール関係が自動で付加される。

|

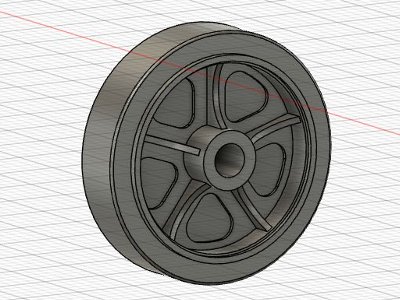

ディッシュタイプの転輪。6つの凸のフィレットは、同一半径でなく同一弦長にする(半径タイプで弦の長さを選択)。 |

こういうタイプの転輪もある。これも作成。 |

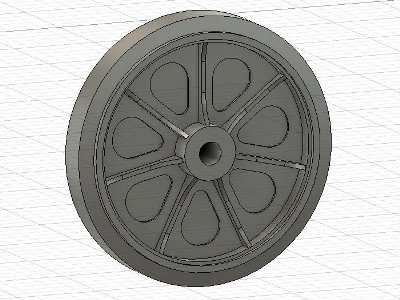

丸型起動輪。M5の大多数はこちらを装着している。 |

誘導輪。卵形の穴が抜けているタイプもある。これも別ボディとしてファイルに入れる(10/30更新)。 |

|

|

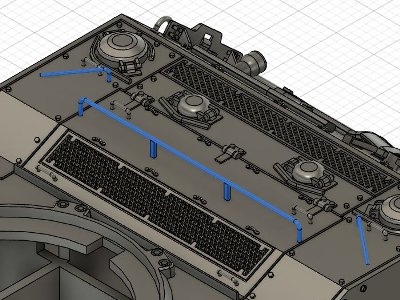

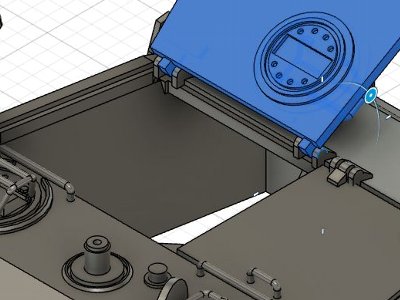

M5A1中期以降の手掛け(青)。前期の手掛けはハルと一体にしているので、不要部は出力後に切り取るべし。 |

ハッチまわりはこうなる。ペリスコープ本体はM4シャーマンのページからDLできる。 |

|

車体前面のディテールの配置を見直す。当初はタミヤM5を「参考」にしたが、改めて実車写真から位置を算出する(下画像)。一見あまり違わないようだが、よーく見ると顔つきが違うよ(スライドショーだとより顕著)。何が言いたいか、タミヤM5の顔はあまり正確ではな・・(以下略)。一方、拙作はバッチリだぞ。(AFVクラブがどうかは知らん) これ、実はM3A3を設計していて気付いたもの。M3A3とM5で、直視孔、機銃、ライトなどの基本的な位置は、そう変わらないハズ。だとすると、M3A3の顔が描けないのだ。つまり、M5単体では気付かない矛盾点が、M3A3と重ねると出てくるわけ。修正後のM5はM3A3との整合性もばっちりだ。 |

タミヤを「参考」にした顔。全体的にパーツが上に寄っている。なお、下端部の幅は私のミスで、タミヤも正しい。 |

実車写真をベースに修正した顔。実車と見比べられたし。分かる人には分かる。分からない人には分からんだろうが・・ |

|

|

画像はハッチを開け、ハッチ下の天板を非表示にした状態。ハッチ前方にサーチライト基部他を追加。 |

追加装甲板に対応する機銃架を設計。機銃を外して180度回転させると収納される。 |

|

M1919は、当初は日本語版wikiの全長を鵜呑みにして設計するが、いざ砲塔と組み合わせると大きさが変。そこで英語版wikiを見ると、なんと違う全長がががが。試しにこの数字(37.94in=964mm)に合わせてみると、感覚的にはピッタンコ。ということで、タイムラインの最後で全体を縮小する。ファイルを流用する方はご注意を。しかし、wikiに間違いを書き込んだ奴はどいつだ!(怒)

|

10/31細かいミスを訂正して差し替え。 |

デフレクターと牽引フックは設計してない。気が向いたときにやろう。 |

M3A3も設計中。だいぶ出来てきた。そのうち記事をアップする。砲塔はM5A1のものを仮置き。 |

|

|