M8 自走榴弾砲 (+M3ハニー)1/48 タミヤ 製作記

2023.3.10初出

|

|

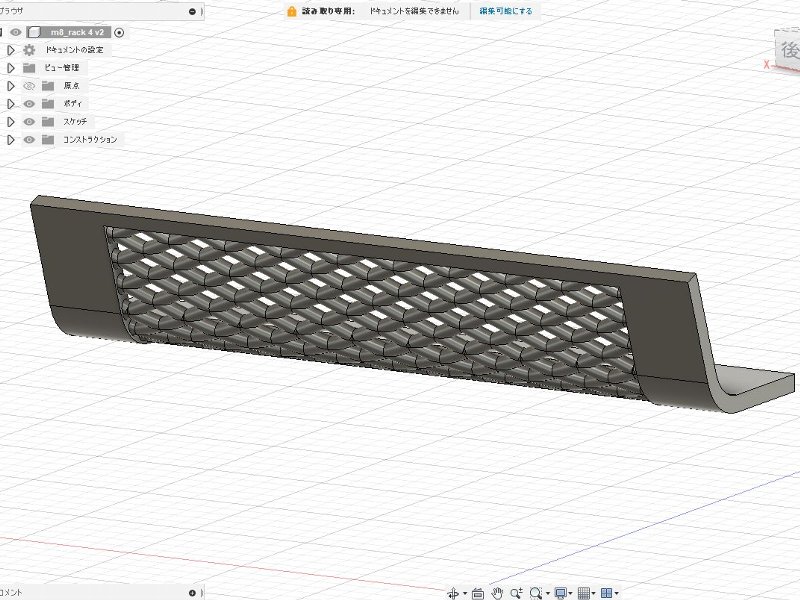

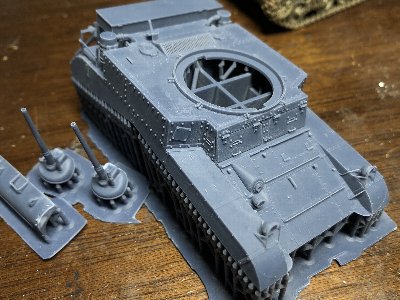

さてまず、キットレビュー。シリーズ通例で、適度な省略と一体化で、組みやすさとディテールが両立している素晴らしいキットだ。ただ、1年以上もスチュアートシリーズと向き合って、かなりの知識が蓄積している私としては、若干の物足りなさもある。ということで、ちょっと辛めのレビューとなる。 一番気になるのはフェンダーの幅。0.5mmほど狭い。正しくは、車体側面装甲板とツライチになる。ここだけは、素組みの人もプラバンを貼るなどして修正するとよい。狭くなった理由は、次のM5A1でサンドシールドを付けるための接着シロだろう。ぼちぼちネット上には完成品が出ているが、みんな気付いてないのか知らん顔だな。 |

幅の狭いフェンダーには、0.5mmプラバンを接着。その他3DPについては後述。 |

|

あとは、ボギーサスペンションの再現性がイマイチ。内部のバネは別パーツにすべきだと思うし、D字形のガイドが厚すぎ。車体と一体のボギーが薄くて曲がりやすいのは、タミヤらしからぬ不手際。T16履帯は、正面から見てエンドコネクタの幅が広すぎ、その分だけ中央のゴム部が狭い。 車体の基本的な寸法は、私の3Dとほとんど同じ。これは一安心。車体後部のデフレクタ(導風板)がデフォルトだったり、後部デッキの手掛けのタイプから、次のM5A1は後期生産型となるのは間違いない。パーツ割から、M3シリーズは、全く別の設計となり、M8の延長線上にはない。これはある意味私には朗報だ。

|

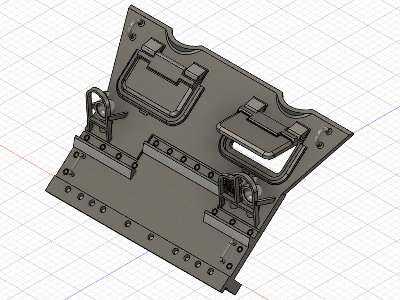

グラシス。上部の半円出っ張りとハッチを追加設計するだけ。ハッチは別ボディなので、開閉自由。 |

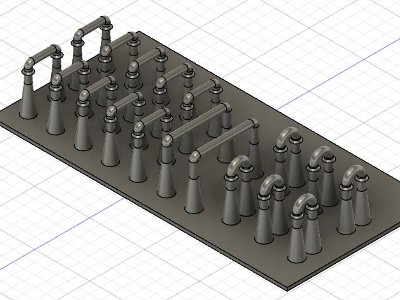

グローサーは、端部の凹ディテールがキットとの差別化だ。車体取り付けの向きに注意。左右反転する。キットを参考にすべし。 |

手掛け、砲塔フックも3Dで。金属線でも作れるが、ついでなので。「M8 ディテールアップパーツ」ファイルに追加しておく。 |

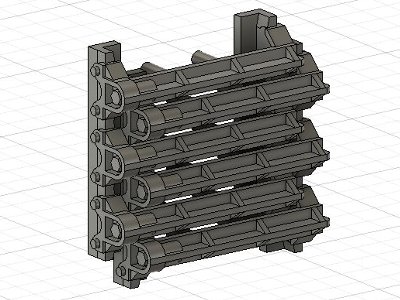

砲塔後部の荷物ラック。キットはお荷物も一体でパーツ化してるけど、当然お荷物は車体によって違うのでね。 |

|

補足。グラシス下端裏側の凸部は、斜めに出力する際に下端が円弧状に歪むのを抑えるための補強。これがないと、下端の両端が上がって、下に凸の円弧になるのだ。原因については、ジャンボ製作記「なぜボルト列が湾曲するか?」に記載。 また、グラシス基本形状は、拙作M5とはビミョーに寸法が異なる。タミヤ改造用としては、そのあたりを調整してある。上端の円弧部は、3回ほどお試しプリントして、合わせはばっちりだ。拙作は、他にまだ調整しきれてないところがあって、気付いたけど面倒でそのまま行っちゃうが、お持ち帰りファイルは、そこも修正済み。

|

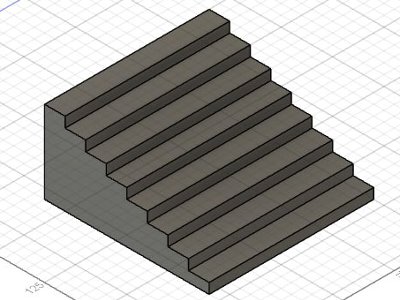

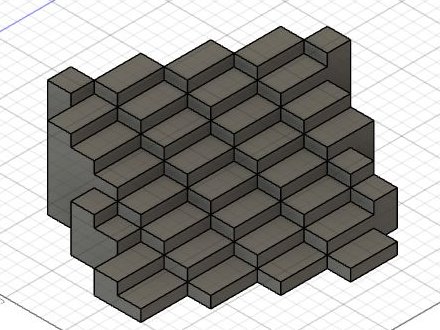

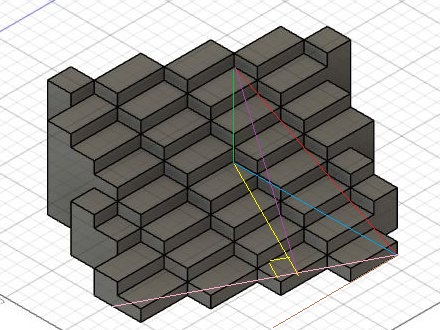

階段の幅が液晶ピッチ、1段の高さが積層厚である。このようにきれいな階段になるのが理想。 |

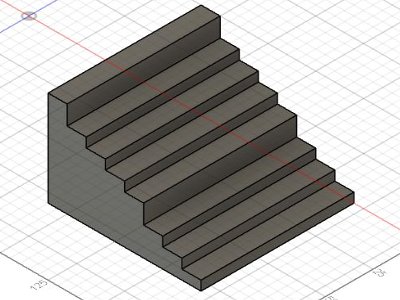

最適角度でない場合は、このように、途中で段の高さが倍になったり、踊り場が出来たりする。 |

この角度を計算してみよう。斜面の角度は、arctan(高さ/底辺)なので、エクセルに「=degrees(atan(1/2))」と打ち込んでやると26.565°となる。Fusionなら、高さ/底辺=1/2の斜面を作って、そこに「位置合わせ」してもいい。で、その角度にして出力してみる。 |

Fusion位置合わせ方式で最適角度にして出力。しかし、まだ積層痕の縞模様が残る。何故だ?? |

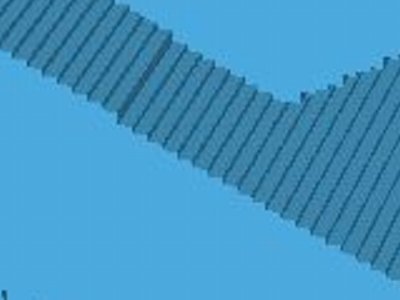

もしかすると、液晶のピッチが正確な0.05mmではないのかも? と思ってスライスしたctbファイルを再度Chituboxに読み込んで、階段をチェックすると、50段に1つずつ2段分の高さになっているのだ。 |

黒いスジが、一段高くなっている箇所。 |

端部を拡大するとこうなっている。 |

それでは、50段に1段分だけ角度を下げたらいいかな、と思ってやってみると、今度は踊り場だ。じゃあ50段に0.5段ではどうか。すると目出度く段差が消える。整理すると、底辺50、高さ24.5できれいな階段となり、その角度は26.105°。 Chituboxの角度設定は小数点2桁までだが、平らな板をスライサ上で26.10°傾けてスライスしても大丈夫だ。この角度、覚えておいて損はないかも。なお、実用上は当初の26.565°でも軽くペーパーかけて塗装してしまえば全く問題ない。ちなみに、逆算すればChitubox上ではMars2の平面解像度は0.051mmとなっていることになる。 上記は、液晶1マスに1層の階段の場合。これを液晶2マスに1層にすると、13.77°となる。また、層厚0.05mmで液晶3マス(層厚0.025mmの場合は1.5マス)であれば18.09°となる。

|

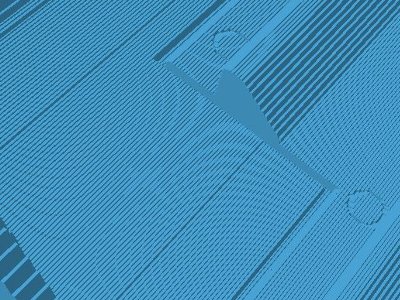

スライサ上で拡大して見るとこうなっている、というモデル。底面が2×1、高さが0.5(厳密には0.49)のブロックを積んだもの。 |

分かりづらいので、補助線を入れる。 |

|

このときの、斜面の角度と平面回転角度を計算する。階段の勾配(赤線)は、前述のとおりで、青の長さが50なら緑は24.5、青=1なら緑=0.49だ。斜面の最急勾配は紫で、青=1なら黄=2/√5となり、その角度はarctan(0.49/2*√5)=28.72°となる。平面回転角度はarctan(1/2)で26.56°だ(さすがにXとYの解像度は同じでしょ)。 平面的に45°回転させた場合も同様に考えると、斜面角度は34.72(階段の勾配が1:0.49の場合)または19.11°(2:0.49の場合)となる。その他、回転18.43° 傾斜27.32°、あるいは回転14.04° 傾斜26.80°という組み合わせもありうる。それぞれ、ブロックの底面が3×1、4×1の場合だ。←このあたり、自分用の備忘録だな。なお、あくまでMars2とChituboxでの数値で、他のプリンタやスライサは適用外である。 さらに最適組み合わせを追加。回転14.04 斜面14.17(底面4×1、斜面2:0.49)、平面11.31 斜面14.03(底面5×1、斜面2:0.49)。※この件、続編あり。「M3ハニー出力」を参照されたし。

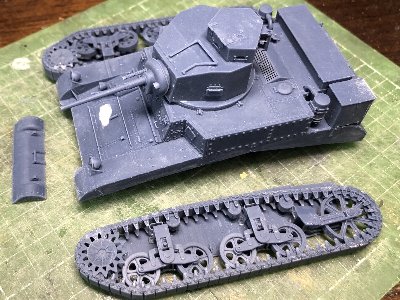

履帯と起動輪の相性はいい。ただ、上部転輪は位置が違っていて、どっちが正しいかわからない(というか調べてない)。またキットの誘導輪は私の設計のものより小ぶりで、ややユルい。設計を直すのは割と大変でスルー(←ライムラインのバグのせい。M5製作記参照)。ま、許容範囲かなと。なお、M8の履帯はM5と同じ長さ。M3A3までは短いので、ご自分でプリントされる方はご注意のほど。 WW2当時の写真で、小さなカーゴを牽引しているのがあって、M5の牽引フックをつけようかと思ったが、写真でフック自体を確認できず、現地改造フックの可能性もあって止めておく。ヘッジローカッターをつけたM8もあって、余ってるパーツを付けたろかと思ったけど、M5と並べるとやり過ぎかなと。 |

T36E6履帯がオリジナル感を主張。改造箇所が青く、他はキットのプラ地というのが、昔模型誌で見た白いプラバンと真鍮だらけの作例みたくて、なんか嬉しい。塗装するのが勿体ないくらい。 |

砲塔後部のラックはこうなる。荷物はあとで考えよう。操縦手ハッチを開けたけど、車内は作らない。シャベルを3Dに交換した関係で、ほかの工具の配置を調整する。 |

|

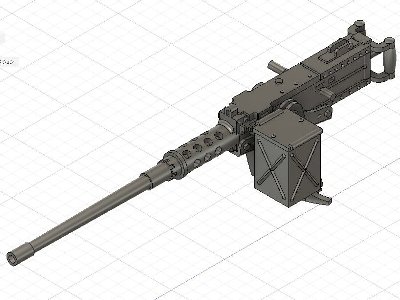

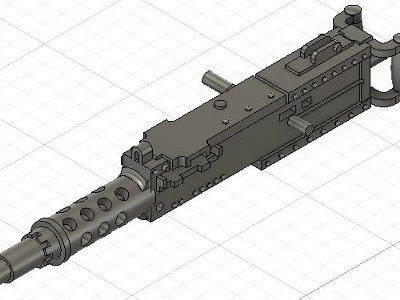

0.50口径ブローニングM2機関銃も設計中。次回更新で。

M2は、前身のM1921が1921年正式採用で、生誕100年後の現在でも現役で広く使われているという長寿兵器。そのためか、ネット画像では細部にバリエーションがあり、拙作とWW2当時の姿とが違っている可能性がある。お気づきの点があれば、修正するのでお知らせ願う。ちなみに、航空機用12.7mm機銃もこのM2の派生型だ。 |

細部は、1/48で丁度よいデフォルメにしたつもり。 |

機銃単体での出力も可能。 |

|

出力は、機関部と架台を一体に前を下、銃身は別に前を上に出力し、伸ばしランナーの接合ピンを介して溶剤系で接着する。金属線と瞬間の組み合わせだと、はみ出した瞬間でモールドが損なわれる。レジン同士は溶剤系では接着できないが、プラを介せば可能。弾薬箱は別途上を上。これがベストだと思う。お持ち帰りファイルもこういう想定のパーツ分割としている。機銃の仰角は、ファイル上で好みの角度にしてSTL出力する。 もう一つ、設計のノウハウを追記。アンテナ基部には、金属線を仕込むように0.3mm程度の穴を開けるが、これを下まで貫通させると、出力時に穴が埋まらない。あるいは洗浄時に余分なレジンが洗い流されやすくなるのかな?

キットと同じマーキングは嫌。記録写真を見て、インシグニアの記入位置を変える。これはキットデカールを使用。透明ニス部は切り落とす。正面の星は、もう一回り小さく切ればよかったかも。車体側面にシリアルナンバーを入れたいが、前回のインレタ発注時にそこまで考えてなかったなあ。 ともあれ、デカールを貼り、翌日にフラットクリア。埃感のトーンがやや落ちるが想定済み。履帯とグローサーなどにウェザマスのサビのウォッシュを追加。車体には生DGのスポンジチッピング。エッジに土地色のドライブラシ。 |

フェンダーの垂直部分は、車体下部パーツから切り取って車体上部パーツに付け替える。3DPのボルト表現に注目。 |

前述の付け替えで、上下接着を後延ばしにできる。改めてサフ。下部は基本色と土地色をテキトーにエアブラシ。 |

シェーディングと筆塗り終了。M2はチャコールグレイをエアブラシして銃架を基本色筆塗り。 |

ウェザマスのマッドでウォッシング。キットデカールを貼る。 |

サビのウォッシュ、スポンジチッピング、ドライブラシまで終了。もう少し明暗のコントラストをつけたい。 |

M2はこのとおり、なかなかのディテール。 |

|

まだ完成ではない。このあと、もう少しウェザリングを追加する予定。

その場合、履帯、シャシーの組み込に工夫が必要。今までと同じ方式ではスカートが邪魔をする。車体下部側面を別パーツにして、そこにサス、転輪、履帯等を接着し、下からはめ込めば何とかいけそう。その都合で、車体前下部も別パーツとする。とりあえず、これでやってみよう。 |

|

|

出力角度は、前回考察を踏まえ、与条件を変えて再計算(※)して、平面(Z軸)11.31° 斜面(Y軸)14.03°(底面が5×1のブロック、勾配は2:0.49)とする。結果、車体上面には積層痕がなく、また、垂直面においても最適角度となってるので、積層痕なし。他の斜面も幸いに(これは偶然の要素がある)積層痕なし。この角度、なかなか良い。おすすめ。 ※ エクセルでの計算式は、ブロックをB、勾配をSとすれば、平面は「=degrees(atan(1/B))」、斜面は「=degrees(atan(S/B*((B^2+1)^0.5)))」となる。今回はB=5、S=0.49/2を代入。最適勾配はプリンタ機種とスライサーによって異なるが、この値を発見すれば他の機種でも使えるよ。

以上で「とりあえず」完成。お荷物は、例によって「とりあえず」なし。「とりあえず」がどのくらいかは聞かないでくれ。ともあれ、3dpとインレタで、人と違ったM8にはなってくれただろう。 |

|

|

|

|

いずれの場合も、実車はオリーブドラブの上に砂漠迷彩を施しており、その証拠に、シリアルナンバーの周囲が四角く塗り残されている。ということで、シリコンバリア・チッピングでサンドの剥がれを表現してやろう。これ、3色迷彩だとマスキングできなくなるから、使えないんだよね。写真を見ると、実物はほとんど剥がれてないんだけど、そこはそれ、模型的表現ってやつよ。←便利な言葉 |

組み立てはあっという間。出力バグをタミヤパテで修復。 |

このように5パーツ(車体と砲塔は別)に分かれた状態で塗装する。 |

ベースはC17 RLM71グリーンのビン生。足回りにはC22ダークアースを加える。 |

剥がしたい所にシリコンバリアをエアブラシ。シリアル部分はこの段階でマスクしておく。 |

サンドは、C45セールカラーとLP77ライトブラウンを半々程度。ダークアースのシェーディングを少々。 |

ゴム部分に自作タイヤブラック+サンド、履帯の鉄部にダークアース+土地色を筆塗り。チッピングを少々。 |

|

|

|

|

さて、静岡HSをもって私の模型年度2022は終了。たっぷり充電して、新たな2023シーズンの始まりだ。飛行機の新プロジェクトは、飛行機のページで発表することにして、AFVはかねて予告のM4A3E2ジャンボを本格的に稼働させる。砲塔の設計には一部着手済みだが、しばらく放置してたもの。砲塔、デフカバー、前面装甲板、シャシーを新規設計し、ハルはイージー8を使う構想。

body / car body / chassis = hull, starter wheel = drive sproket, guide wheel / induction wheel = idler wheel, rolling wheel = road wheel, upper wheel = return roller, etc. |