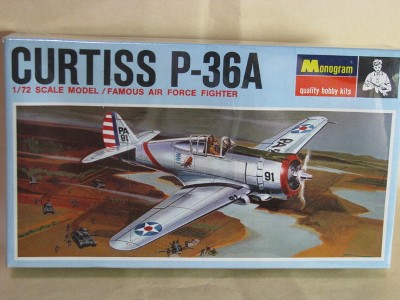

�J�[�`�XP-36A�i���m�O���� 1:72�j����L

2008.5.30���o

|

|

|

|

�@���āA�J�[�`�XP-36�A���邢�̓z�[�NH-75�A������āA�h�C�c�@��Y����́u������H�v�A�t�Ƀ}�C�i�[�@�t�F�`�ɂ̓��W���[�����đ���ɂ��ꂸ�A�ċ@�D���ł��ʍ�@��Ƃ̌��c�l���炢�̔F���ŁA�ӊO�ƌ�������B �@�܂��A�ė���D���A�B��J�[�`�X�D���i���y�[�W�ł�SB2C�w���_�C�o�[��P-40L�A���ɃG���[��1/72 SBC�w���_�C�o�[�i���t�j�Ȃljߋ��ɍ������j�̎��̚n�D���炵�āA���Ə����ȑI�����Ǝv�����ǁB���H�@�^�~���̏��^�ԗ��H�@�n�Z���o�����Ƃ���Ŗ�������������̂ł˂��`�B�Ƃ肠�������x�݂��Ȃ��B

�@���̃L�b�g�A�S�̂������o�����͋C�͂����Ԃ閣�͓I�Ȃ̂����A�����n�����Ă����̂ɂ͗��R������B�܂�A�X�g���[�g�g�݂͂��ƃc���C�A����ƂĎ�����ăJ�b�`���d�グ��ɂ́A����Ȃ�̋Z�p���v�������Ƃ����킯�B |

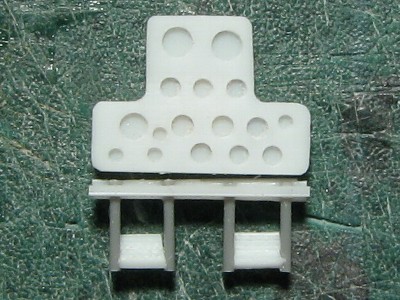

�L�b�g�p�[�c�̑S�āB |

���̃N���[�Y�A�b�v�B���[���h�͓ʂŁA�ꕔ�ɖ{�ƃ��m�O���������������[���h���{�����B |

�y����r�J�o�[�Ȃǂ̏����͈ӊO�ƗǍD�B�J�E�����O��[�p�[�c�͌���ē���Â����̂ŁA�����Ă������B |

�N���A�p�[�c�̓����x�͔��Q�A�`��͂܂��܂������ǁA���̂ƎC�荇�킹�ăL���C�ɐڒ�����͓̂�����B�q�[�g�v���X�Ŏ��삵�悤���B |

1977 MONOGRAM�̍���B |

�R�N�s�b�g�͓`���́u�~�܂�v�����B�֎q�����邾���i�����Ă邯�ǁB |

|

�@���������L�b�g�́A�lj��H���Ȃ��ŁA���킹�ڂ������������Y��ɑg�ݏグ��Ƃ����̂��{���̎p���ȁB�ł�����͂���ŁA��Փx�������B���ɃN���A�p�[�c�̏������ˁB

�@��ԋC�ɂȂ�͓̂��̕��Ƃ������A�������̃{�����[���s���B�J�E���͖��炩�ɉ����s���ŁA���ڃG���W���ł���P&W R-1830�G���W���̕�17.0mm�i1/72�����j��苷���B������A�J�E���J�������c�ɍג����Ȃ��Ă��܂��āA��̈�ۂ����傢�ƈႤ�B�㕔���̂́A�m�M�X�Ă�Ɠ��̍ő啝�̐��@�ł���قǂ̈Ⴂ�͂Ȃ����̂́A�{�����[�����A�ʂ̃n�����s���ŁA�����炭�ĕn���B���̔����犴�́A������P-40B�̃L�b�g�ɂ����ʁB���������B |

����g�݂����Ƃ���B���͋C�͂����̂Ƃ���ǍD�B |

���̕��ʌ`�́A�S�̓I�ɂ��אg�B�J�E�����ォ��h�Εǂɂ����Ă̋}���ȍi�荞�݂��\�����ꂸ�B |

�R�N�s�b�g����̓��̂������炭���Ȋ����B���ꂪ�t�@�X�g�o�b�N�̕�̕��̋����ɂ��e�����Ă���B |

�J�E���̕��������A�J�������C�����c���Ȃ̂��C�ɂȂ邩�ȁB |

|

�@�����͗�̂Ƃ���g����Ƃ��납��g���[�h�B�G���W���A�R�N�s�b�g�ɂ̓��W���p�[�c����肵�����A�f�B�e�B�[�����ǂ����đS�̂̕��͋C�ɓ���܂Ȃ������B�n�Z�K��AP�V���[�Y��F4F��h�[���g���X�����肪�����̃g���[�h�ɗL�p�Ȃ̂����A�i���ō���M�d�i�B�o�b�t�@���[�܂߁A�����Ĕ̂��Ăق����ȁ`�B�������\���j�G�A�X�s�b�gIX�A�}�b�L202�A���N3�E�E���Y��Ȃ��łˁ`�B �@�E�����邪�AAP�V���[�Y���āA�͌^�̃c�{�����������A�z���g�����L�b�g�B�Ȃ̂���ˁB���m�ȊO�`�A�����ȃ��[���h�A�K�ȏ����A��_�ȏȗ��i������厖�j�E�E�B���������L�b�g���s��ɂȂ��āA�`���[�J�A�g�[�I�[������̕��L�b�g�i����j���������A�F���U�����Ă���B�Ȃ�ƒQ���킵�����B �@�b�x��B�^���A�h���́A�Ƃ肠�����ė�P-36A�̃i�`���������^���ɎO�F���_�[�̂��肾���A�q���������{�̃t�����X�O�єL�A�t�B����ɂ��S�䂩��āE�E�E�B |

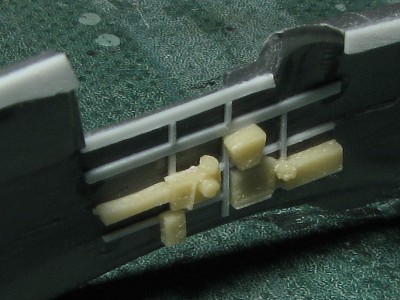

�A�C���X��P-40N�p�R�N�s�b�g�p�[�c�B�オ�O���ƂȂ�B |

�N�C�b�N�u�[�X�g��P&W R-1830�G���W���BF4F�p�����ǁA���Ȃ��B |

|

|

�J�E�����O�ƃ��_�[�͑��X�ɐ藣���Ă��܂��B�嗃���ʃp�[�c�ƈ�̂ƂȂ��Ă���r�C�ǃJ�o�[������B |

�ԂɃv���o�������ށB |

�㕔���́B |

���ʑ��ɂ��B |

|

�@�J�E���͍ő啝��1mm���x�L���A��17.5mm�ɂ��邪�A�L�b�g�̓J�E������̍i�荞�݂���������B���ꂶ�Ⴀ���G���W��������Ȃ����āB��������𑽂߂ɍL���Ă��B���̕��A���@�̓J�E�����ォ��h�Εǂ̊Ԃŋ}���ɍi���Ă��āA����97����Ƃ悭�������C���i�J�̔��̕��ʐ}�͊Ԉ���Ă���̂��������ǁ����ꂱ�����G���W��������Ȃ����āj�B������Č����邽�߁A���̃p�[�c�̖h�ΕǕ����ɐ�ڂ����āA�܂�Ȃ���B |

�J�E�����O�ɂ̓N�T�r�^�Ƀv���o�������ށB |

���ʂ��猩���Ƃ���B�c���C���[�W�����P���ꂽ���ȁB���̌�A�J�������͂ɂ��v���o����������Ɛڒ�����B |

�h�Εǂ̂Ƃ���ɐ荞�݂����ċȂ���B�E���͉��H�O�B |

�N�T�r�`�̃v���o����}�����Đڒ��B |

|

�@�����炭P-36���āA���̌�̉t��G���W���������m�M�ƓI�ɑz�肵�Ă���Ǝv���B������A�h�ΕLjȍ~�̓��̕��́A�t��G���W���ɂ҂�����B�����ɖ�������G���W�����ڂ���̂ŁA�h�ΕǑO��Ő܂�Ȃ������A�E�g���C���ƂȂ�̂��B

�@�������A���̏ォ��X�W�{������ƁA���߂��������|���b�Ǝ��Ă��܂��B�����炭�A���߂��v���ƃx�[�X�̃v���Ƃ����S�ɗn���Ĉ�̉������A���E�ʂ��E�F���h�Ǝ�����ԂɂȂ��Ă���̂��낤�B���`��A�c�O�Ȃ���X�W�{���Đ��ɂ͕s�������Ȃ��B���߂邾���Ȃ炢�����ǁB�܂��ł��A����ʼn����̉��ɂ��܂����ނ̂��ܑ̂Ȃ��B���ɏ�肢�g����������n�Y����ȁA�����ƁE�E�E�B |

���i�O�ρB��Ћ߂��̃W���[�V���ɂ�4,620�~�Ȃ�B |

���g�͂��̂Ƃ���B���̒|���`�y����̑��A�j�[�h���`�A�i�C�t�`���t�����A�l�W�Ō����ł���B�܂��e��ʔ���y���������B |

|

�@�|���`�y����Ń����i�[���������n�����Ắi���x�͐L�������i�[�ɂ������̂܂܁j���߂Ă����B�������A���߂邾���łȂ������ł���̉�����悤�ɂƁA���炭�y����Ăĉ��M���߂����̂����������悤�ŁA�x�[�X�̃v���S�̂��_�炩���Ȃ��āA�S�̂��c��ł��܂��B |

�H��O�̏�ԁB�ʐ^�ł͂悭������Ȃ����A�J�E���t���b�v�͒i�������\����B |

�q�[�g�y���Ńv���i�n���������i�[�j�����Ƃ���B�ꌩ�������ǁA�J�E���t���b�v�����O������ɏk��ŒZ���Ȃ��Ă���B�ǂ����悤�B |

���x�́A�嗃���ʂ̖�䰔r�o�����ǂ��ł݂�B����͖��Ȃ������ߏI���B |

��������n���������i�[��B |

|

�@���Ƃ̓t�B�M���A�̃|�[�Y�ύX�ɂ��g���������i�������ɂ�������Ă���A�t�H�[�N�`�̐�p�y���������j�B�z�̃V���̕\����A�v���o���ȂǂɃe�N�X�`���[������ȂǁA�W�I���}�h�ɂ́A���m�̉\�����߂�����B����A�p�J�b�Ƒg��ŃT�T�b�ƐF�h�邾���̗��̓h��G�h�ɂ͖��p�̒����B

|

���̂Ɖ����킹���āA��܂��ȃA�E�g���C��������Ă����B�ז��ȋ@�e���Ȃǂ͍�����B |

���߂���BP-36�̃J�E���́A���ʌ`�ł͌�낷�ڂ܂肾���A���ʌ`�ł͂��ڂ܂��Ă��Ȃ��̂ŁA�`�����߂�̂��ĊO������B |

|

�@���āA�R�N�s�b�g�̍������Ⴄ����A���̂܂g���Ȃ������iP-36��P-40N�j�B�@�Ƃ������ƂŁA���u���ł����グ�A���W���p�[�c��荏��ł͐ڒ��B�܁A���͋C�d���Ńe�L�g�[�ɁB���������̂͊��ƍD���Ȃ̂ŋ�ɂȂ�Ȃ��B�v��A���Ȃǂ́A���̐ڒ���ɉ�������t���\�������B |

�E���B���u��0.3mm�v���o���א�B�L���m�s�J�n���h�����̓|���`�Ńv���o����蔲���B |

�����B�X���b�g���ƌ���̃g���������_�C�����̊�{�I�z�u�́A���P-40N�܂œ������ˁB |

���ǂ����f�b�`�グ����A�������̍��E�̐ڒ��B�J�E���Ƃ̕�����������邽�߁A�O�[�J������1.2mm�v���o�������܂��ē��̕���ێ�����B |

�����B�����\�����Ȃ����̕⋭�����ˁA�R�N�s�b�g�O��o���N�w�b�h��1.2mm�v���o���Ŏ��t���B |

|

�@�嗃���ʃp�[�c�ƈ�̂ƂȂ������̑O�����́A�r�C�ǃt�F�A�����O����������ߌ����Ă���B�����͌|���Ȃ����ǐϑw�v���o���ڒ��ŁA������d���B�܂��A�ڗ����Ȃ����ʂ����B���̕����L���������߁A���̂Ǝ嗃�Ƃ�����Ȃ��B�L�����������嗃�p�[�c�̐ڍ�����T�d�ɍ�荇�킹��B |

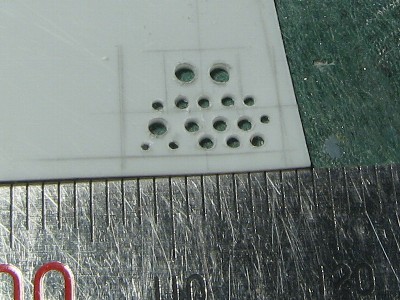

0.3mm�v���o�����g�݂ŁA�f�b�`�A�b�v�B���u�͐L�������i�[�B���u�⌊�̔z�u�̓t���C�L�B |

���@�ł͎嗃���ʂɂ͊ۂ����������̂݁B�s�v�����v���ނōǂ��B�����Ő������@���̉����̓v���o���ōĐ��B |

�嗃���ʃp�[�c�Ɏ��e����ڒ��B����A�i�J�i�J�悢���͋C����B |

�����͂��̂Ƃ���B�L�b�g�̏㔽�p�͕s���C���B�������p�x�i�O����6�x�j��ێ����邽�߃v���o���̌���ڒ��B |

|

|

�O�̂��߁A�����Ƀ|���p�e������ŏ㉺�p�[�c��ڒ��B |

�ڒ���A�����ƍ�肾�����Ƃ���B�v�����`�F�̂����ŁA�O���Ȃǂ̌`���Â炢�B�i���[���̃q�P�ɂ͍��u�Ԃ��Ă���j |

|

�@�܂��A���̃��W���p�[�c�̓o���u���샍�b�h�����f���[�e�������삷��悤�ɂȂ��Ă���B���b�h�̊�͉��������[���h����Ă���̂Ńo�C�X�Ő[�����炢�A��0.5mm�^�J�����P�{���ڒ����Ă������A�ǂ����������B0.3mm�m�����ɕύX����B�܂��v���O�R�[�h��̃����O���I�~�b�g����Ă���̂ŁA0.5mm�^�J�����Ă��݂��ċȂ���B�v���O�R�[�h�͏ȗ��B�i�i�j�C�����B |

���W���p�[�c�ŃI�~�b�g����Ă��镔�����������Œlj��B |

�J�E���Ɖ��g�݂���Ƃ��̂Ƃ��肠�܂�悭�����Ȃ��B����A�v���O�R�[�h�͏ȗ��ł��������ȁB |

|

|

�@���Ƃ̕��s�𐳊m�ɂ��邽�߂ɁA�����܂ܐڒ����Ă���s�v�����J�b�g�B�����ƁA��荇�킹��Ƃ̎�����ɂ��Ȃ�B |

�ڒ���ɍ��B���܂����o���ɕs���B�C���������璼�����ǁA�Ƃ肠�������̂܂܍s�����Ⴄ�B |

|

|

�v����X�N���b�`�B�܂������J����B���ƂŎʐ^�ƌ���ׂ�ƁA�啪�Ⴄ���ǂ܂�������B |

���͂�ʌ`�ɐ���B���_�[�y�_�����X�N���b�`�B�y�_���ɂ̓P�K�L�j�Ŋ���~�߂��Ă݂����ǁB |

|

�@���̑��̃R�N�s�b�g�����͊�{�I�ɈÂ߂̋�A�ꕔ�̋@��ނ��_�[�N�O���C�œh��A�R�N�s�b�g����ڒ�����B����A���@�ł́A���E���킹�ō��ꂽ�嗃��ʂ����̂܂܃R�N�s�b�g���ƂȂ�̂ŁA�͌^�ł����ʂƗ���ʂ̍��������킹�����g�R���B |

�v��A���_�[�y�_����������ڒ��B���ɏ���ڒ����āA���Ԃ��u�ԃp�e�Ŗ��߂�B |

�ł�������B����-16�̎��@�ʐ^�ł́A�y�_�������̓W���N���C�G���[�̂悤�Ɍ�����̂ŁA���̂悤�ɓh���B |

���ǂ͂���Ȋ����B |

�A�b�v�Ō�����قǂ̂��̂ł͂Ȃ��Ȃ��B�B |

�H��͑����B