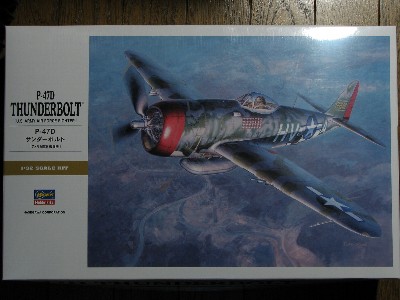

| P-47D |

|

����L�i1/32�n�Z�K���j |

| ���C�U�[�o�b�N |

2007.6.20�@���o

|

|

|

�@�͂��߂Ɂ@ |

|

�@���Ă��̗��R�B���́A���҂��傫���������A�����J�����Ƃ��́u���ߑ��v���傫�������̂��B����͂܂�w�n�Z�K������A���̃y�[�W��ǂ�ł���Ȃ������̃l�i���j�x���邢�́w�ǂ��ǖ��������̃l�i�����j�x�A�Ƃ������ƂŁA���̔]���ɂ���u���z�̎p�v�ɂ���ɂ͏��Ȃ���ʎ�Ԃ�������̂��B �@�ł�����́A�T���_�[�{���g�̑��������_�l�ւ̈���������Ă���̂��B�C����Ƃ͈���̕\���ɑ��Ȃ炸�A���������ꂪ���l�̍�i�Ƃ̌���I�A�h�o���e�[�W�ƂȂ�B�����l����ƁA�ނ���L�b�g�������łȂ����ƂɊ��ӂ̔O����o���A����Ȃ�꒚������낤��`�B�É��Ō�����i�͂�������悩�������ȁ`�B�ƂȂ�킯�B �@�Ƃ��낪�A �@�Ă̒�A�g�����y�b�^�[���烌�C�U�[�o�b�N��N�^�̃����[�X���A�i�E���X����A�e�X�g�V���b�g��Web�Ō���ƃ^�~���̊ۃR�s�[�B�������A�^�d���X�P�[�����f���[����S�ҏW������w�����܂���H�A�ȑO���C�U�[�o�b�N��肽���Ȃ�Č����Ă܂�����ˁ`�x�Ƃ̂��U���B����͕��j�ύX���āA�n�Z�̃o�u�������S�C��������ŁA�g���y�̃L���m�s�Ɣw�������̂��A���ɂ̃��C�U�[�o�b�N��ڎw�������Ȃ����B�@���āA�G���f�ځi�\��j�ɂ�����A�ҏW���Ƃ̖��P�B�G������������Ԃ́A��HP�ɂĐ���L�����\���Ȃ����ƁB�������A�w���ӗ~��������O�t���͐����B�Ƃ������ƂŁA�{���A�\�y�[�W����̓����N���Ă��Ȃ��W�Ҍ���u������L�v�Ƃ��ăX�^�[�g����B������G���f�ڌ�ɂ͈ꕔ�C�����Č��\����\��ł���B�����āA�\�y�[�W�ɂ́A�K�X�u�\���ҁv���o������B �@�Ȃ��A�n�Z�K���L�b�g�ł��邪�A���̓I�ɂ͑f���炵���L�b�g�ŁAT-�{���g�̕Ύ����I�t�@���łȂ���������Ȃ����x���ł���B�w������������Ă�����ɂ́A�������A�������������߂���B�Ȃɂ���A2007�t���_�ł͓��Ђ̓��C�U�[�o�b�N�J���̗\�肪�Ȃ��Ƃ̃E���T�B����ς�F��Ȃɂǂ�ǂ��Ă����Ȃ��ƍ���̂��B�i������ȓz�j

�@���ɖ��_�B���C�g���[�U�[�����ɁA�ȒP�ɏC���ł��镔������B�J�E�����O�̎��t����������1mm�����A���ʂœ��̂Ƃ̒i����������B���[�J�[�ƃ}�j�A�̊Ԃŋc�_���������悤�����A����͖��炩�Ȑv�~�X�B���X�g�A���Ƀ~�X���������@�����Ă̌���Ǝv����B �@�J�E�����O�����̃G�A�C���e�C�N�Ƃ̎d��́A���Ѓ����p�`���̂܂܂̕ςȌ`�B�������ڗ����Ȃ������Ȃ̂ŁA���̂܂܂ł悢���낤�B�㕔���̑��ʂ̃G�A�A�E�g���b�g���A�����p�`�̃~�X�����̂܂܈��������Ă���B�h�A�����ɊJ���̂͂����ƑO���ɃX���C�h���Ă���B�^�~�����Q�l�ɂ���Ƃ悢�B �@�R�N�s�b�g�̊J�������A���L����ɂȂ��Ă��邪�A���@�͂����܂ŋɒ[�ł͂Ȃ��B�R�N�s�b�g���́A�R���Q�[�g�i�g�j�u�Ȃ��v�ƂȂ��Ă���B�^�~����D-25�́u����v�����A���ׂĂ݂��D-25�ł��u�Ȃ��v�Ƃ��鎑��������iBodie�{�j�B�t�Ɂu����v�Ƃ��鍪���������������̕��A���Ђ��A���������������B �@�嗃�́A�O�������悤�ɍ���T-�{���g�炵���Ȃ�B���l�A�����A���������̑O������点��Ƃ���ɂ悢�B�܂��㉺�p�[�c�ڒ��̍ۂɂ́A�˂��艺���ɂ����ӁB

�@�ƑO�u�������������a���Ă������B���̃L�b�g�A�ꌾ�ł����Ɠ��Ѓ����p�`�̊g��B�ł����āu�g�傷��Ȃ�R�R�͒����Ăˁv�Ƃ��肢���������́A�c�O�Ȃ���قƂ�ǂ��̂܂܁B�����A�i�����������������āA���̉����͑��ʂ�����ɃX�����ɂȂ����B�܂�100�_���_�ł͂Ȃ�����ǁA�^�~���ł��~�X���Ă����_�ŁA����͍����]���ł���B �@�����p�`�ő�̖��_�́A���̍����̕s���B�R�N�s�b�g�O���ł�1/32�����Ŗ�2mm�s���B����ɔ����A�J�E�����O���������������s�����Ă���B�܂��A���̑��ʌ`�ł͔�������オ���Č�����B�����̏C���́A�ǂ��łǂ���������킹�邩������B����ɂ��ƃo�����X������邩�炾�B���ʌ`�ɂ��ẮA�G�A���C�i�[�Y�l�b�g�����̎ʐ^�܂������̎ʐ^�ȂǂƔ�r����Ƃ悭�킩��B�����ɍ��킹�Ă��A�^�~���́u�����v�B�i�����猾�����ł���j |

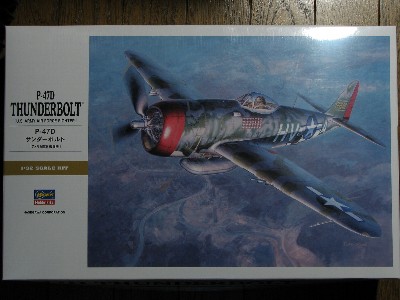

�L�b�g�̓��̃p�[�c�B�S�̓I�ɃX�������K������オ���āu�X�}�[�g�v�ŁA�Ɠ��́u���́v�Ɍ�����B |

���@�Ɣ�r���ꂽ���B�u������L�v�Ȃ̂ŁA���쌠�C�ɂ��������ʐ^���o���o���ڂ����Ⴄ����ˁB |

|

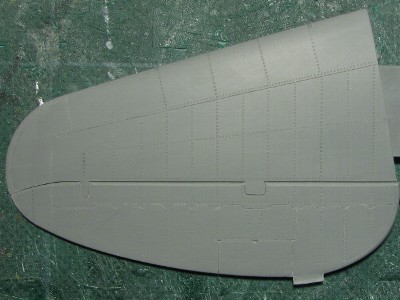

�@�����p�`�����������������B����͋@��̕��ʌ`�B���y�[�W�ł́A�킴�킴�^�ォ��B�e�����ʐ^�܂Ōf�ڂ����̂Ƀl�B�ق�ƂɎc�O����B�T���j�C�ł̓^�~���Ɏ��ċ@�O���ڂ܂�ɂȂ��Ă���A�J�E�����O�͑S�̓I��1mm�قǕ��s���B�������A�����������Ȃ��ƃJ�E�����O������ɝG���ɂȂ�̂ŗv���ӂ��B�ȏ�����̎ʐ^�����̎ʐ^�����̎ʐ^���Q�Ƃ��ꂽ���B��������莝�������̃X�L�����B�䂪�Ƃ̃��j�^�ł͊T��1/32�����ɂȂ�悤�ɃT�C�Y�����Ă���B �@�ɂ��̂����h���L���m�s�̒f�ʌ`�B�o�u���L���m�s�̃��f�ʂ̍Č��̓C���W�F�N�V�����̌��E�Ŏd���Ȃ��Ƃ��Ă��A���h��[�t���[�������̒f�ʌ`�����܂������ĂȂ��̂��B���@�͑����������ƒ����ɋ߂��A��������L�B�C���[�W�I�ɂ͗��̕��h�̑�������������邢�Ȑ��ɂ����������悤�Ȍ`�ł���B�L�b�g�̓W�F�b�g�퓬�@�̕��h�f�ʂ݂����S�̓I�Ɋۂ��B�܂��A���ʃK���X�̕�����s�����Ă���B�C������Ȃ�q�[�g�v���X�ō��ւ��邵���Ȃ��B |

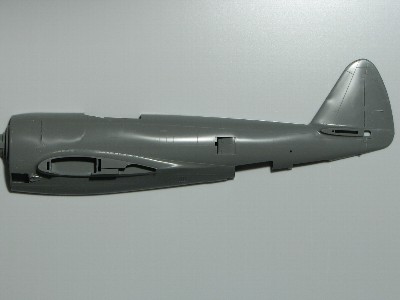

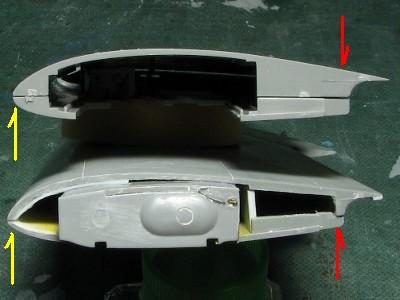

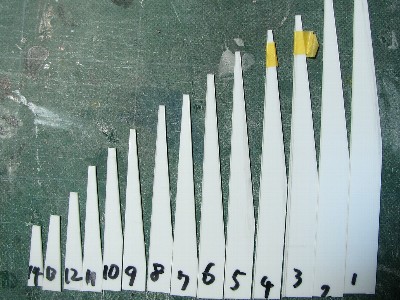

�L�b�g�̕��h�p�[�c�B�V�����i�Ԗ���j�̕��������B�������i����j�̋ȗ����傫���B�ȏオ���ĂȂ������B |

���������@�ʐ^�Ɣ�r�肤�B�L�b�g�v�҂̌`��c���\�͂��^���ˁB |

|

�@�L�b�g�̐�������͍����ɃI�t�Z�b�g����Ă��邪�A�����B�^�̏����܂ŁB�ȍ~�̓I�t�Z�b�g�O�ƂȂ�B���@�ʐ^�����Ă��I�t�Z�b�g�u�Ȃ��v���m�F�ł���B�G�A���f�B�e�B�[��43�y�[�W�̋L�q�i����1���I�t�Z�b�g�j�͊ԈႢ�B���{�I�ɏC������Ƒ�ςȂ̂ŁA�O���𔖂����Ƃ��ɋC���������C������Ƃ悢�̂ł́B �@�嗃�́A�Z�o�X�L�[S3�Ƃ���P-35����P-43�AP-47�Ɏp���ꂽ���o�u���b�N�ГƓ��̗��^���A�\���ɕ\������Ă��Ȃ��B�Ȃ��̗��݂����B���@�͏�ʌ㔼���̘p�Ȃ����Ȃ��قƂ�Ǖ���ŁA����O���͂��Ȃ����Ă���B���̌������ɂ��ẮA���̎ʐ^�Ƃ����̎ʐ^�Ƃ����̎ʐ^���Q�l�ɂȂ邩�ȁB |

���������I�t�Z�b�g�B����́u�Ȃ��v�������B |

���^�����܂����B����̓e�[�v�Œf�ʌ`���c���ł��悤�B |

|

�@�^�~�������傢�ƎQ�l�ɂ���ςނ̂ɏC�����ĂȂ��Ƃ��������A�^�~���̃~�X�������ɐ^�����Ă���Ƃ�����������肵�āB�L���m�s�f�ʌ`�̃~�X�̓Z���X�s�����ȁB�J�E�����O���ʂ̒i�����A�����������ӗ͂�����C�t�����x���̂��̂��B |

�@�g�ݗ��ā@�U�^�R�O�lj� |

|

�@�L�������̂����ɖ߂�Ȃ��悤�A1.2mm�v���o���̃o���N�w�b�h������B���̒f�ʌ`�̓J�E���t���b�v�̃p�[�c����ʂ����B�㉺�ɍL���邾���ł́A���E���������Ȃ邩��A���E�̐ڒ��ʂɃV�������݁A���̕���44mm�ɍ��킹��B�㑤�ɓ���邩�����ɂ��邩�ŁA�嗃�����ɉe�����邩��A�T�d�Ȓ������K�v���B�ʐ^���画�f����ɁA��Ƃ��ď㑤�̍����s���̂悤�B�܂�A�V���͏㑤�ɋ��ނׂ��A�ƂȂ�B�������Ăł������̂́A�܂��ɔ]���C���[�W��T-�{���g���̂��́I |

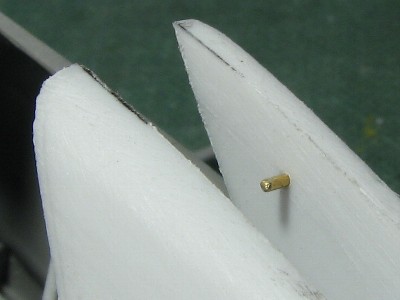

�L�O���ׂ��H�ŏ��̍�Ƃ̓o���N�w�b�h�̐藣���B���[�^�[�c�[���Ńv�`�v�`�ƌ����J���A�j�b�p�[�Ő��Ă����B |

�L�b�g�̓��̍��E�̍i�荞�݂����@����I�[�o�[�ɕ\������Ă���B���J����荞�݂����A�V����}�����čL����B |

�����Ƀo���N�w�b�h������B�����㕔�́A���͂��W�����ĊO�ʂɐ܂�����ł��Ȃ��悤�ɗ���̃v���o���Ńo���N�w�b�h�̈��͂���B |

�E�����͌��̃p�[�c�B���M�ō����h�����������}�������V���B |

|

�@P&W�_�u�����X�vR-2800�G���W���̒��a��1,342mm�B�ʐ^����t���[���̕����v�Z����Ɩ�30mm�B������A�p�l���̌���������ΑO���t���[�����̕���1,342mm�A��둤�ł�1,402mm�ƂȂ�A1/32�ł��ꂼ��41.9mm�A43.8mm�ƂȂ�B�����猩��Ƃ��̑O��t���[���́A���ꂼ��J�E�����O�̃p�l���ɂ��闯�ߋ��̈ʒu�Ɉ�v����B�u�ȂA����ς�O���ڂ܂肶��Ȃ����v�ƌ���ꂻ�������AN�^�̎ʐ^��������x��`�����Ăق����B �@���@�́A�O��G���W���̒��Ԃ��炢�������͍��E���s�ŁA������O�͋@���[�Ɍ������Ċɂ₩�ɃJ�[�u���Ă���B���̃J�[�u�̕������O���t���[���������Ȃ�̂ł���B����A�^�~����32�n�Z���A�O���ڂ܂肪�������B48�n�Z�͂��������Ȃ��ǂˁB�ŁA���𑪂�A�n�Z32�͑O�t���[��41mm�A���t���[��43mm�ŁA�O�t���[���̓G���W�����a42mm��苷���B���炩�Ș_�������B����̓^�~���������B

�@�J�E�����C���e�C�N�̎d�p�[�c���A�w���Ȍ`��B������u�ԃp�e�ŗ��ł����Ă�����B�܂�2���̃x�[�����`���Ⴄ�̂�0.3mm�v���o���Œu��������B���S�ɂ͍Č��ł��Ă��Ȃ����A�悭�����Ȃ������Ȃ̂ŁA���̒��x�ł����܂��B�L�b�g�͎��t���ʒu��1�`2mm�O��肾���A���̂܂܁B |

�p�[�c�̍��킹�ڂ�1.2mm�v���o�������ށB��������⋭���A���̂��ƕ⋭���̓ʉ����p�e�ȂǂŖ��߂�B |

�C���e�C�N�̎d��p�[�c�́A���̂悤�ɏC���B���A�L�b�g�p�[�c�B�E�A�C����B�悭�����Ȃ������Ȃ̂ŁA���̂ւ�őË��B |

|

�@�lj��H��͒�Ԃ̃v���O�R�[�h�̂݁B�L�b�g�p�[�c�́A�R�[�h����������{�����Č�����ĂȂ��A���삷��B0.5mm�v���o����n���`�ɐ�o���A�������0.3mm���n���_��ڒ��B�����ɒZ��������0.6mm�^�J�p�C�v��ʂ��Đڒ��B�P�P�͊ȒP�ȍ�Ƃ����A18�C���~2=36�{���ƌ������邺�B �@P&W�_�u�����X�vR-2800�G���W���́A�T�u�^�C�v�ɂ���āA�v���O�R�[�h���f�B�X�g���r���[�^�[�i�M���P�[�X���2���Ă郄�c�ˁj���قȂ邪�A�ڍוs���B�V�����Ȃǂɂ��AD-20����D-40�܂ł�R-2800-59�����Ă��āAD-30�Ȃ̎ʐ^������ƁA�L�b�g�Ƃ͈Ⴄ���ǁB�L�b�g�̃R�[�h��͏����̃��C�U�[�o�b�N�Ɍ�����悤�ȁB�܂��ł�������B |

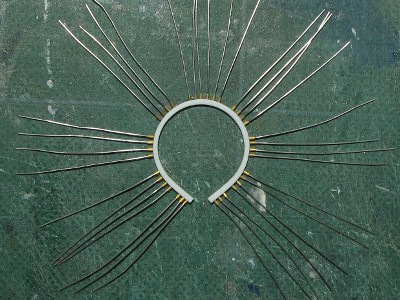

�v���O�R�[�h��B�����������̂́A�v���o���Ɍ����J���Ă���A�O�����l�߂Ă����B |

�v���O�R�[�h�̍�ƏI���B�h�蕪���������Ə��X�قȂ邪�A���h���D��ŁB�ʒu���A���傢�ƃY���Ă邵�B�M�A�P�[�X�̓g���y�҂��B |

|

�@�d���Ȃ��AS-3�̌`��ɂ��ẮA���@�ʐ^���g���[�X����B����A�����̃J�[�u���悭��������̂��炻�ꂼ��g���[�X���āA���i�J�̂悤�ɍ��킹�A�O�����������ʐ^�ŕ����B�͌^�����i�J������A���p��͖��Ȃ��͂��B�Q�l�܂łɃL�b�g�̗��^���A���̃p�[�c�̐ڍ��ʂ��g���[�X����B �@���ʂ�������BHasegawa H-3���^�i�L�b�g�j�͓��̐ڍ����ɂ����闃���䂪16.5%�ƁA�����@�ɂ��Ă͂��傢�ƌ��߂��B�d�˂Ă݂�ƁA���҂̈Ⴂ���悭������B

�@�������A���ꂪ���̍ő�����ʒu�ł͂Ȃ��̂ŁA���̑O��ʒu�W�Ɛ��S-3���^����A�ő�����ʒu�ł̗���������܂����v�Z�ɂ���ċ��߁A����𗃌����Ŋ���B�Ƃ����ߒ����o�āA���t���ʒu�ɂ����闃������Z�o����ƁA15%�ƂȂ�B��s���ɑO������B�e�����ʐ^�i���������̗��������̍����Ƃ̔䗦�ł킩��j�Ɗr�ׂĂ��A�܂���a���Ȃ��������B

�@�T���_�[�{���g�͑ȉ~���ł��邪�A�ȉ~���̑�\�I���X�s�b�g�t�@�C�A�́A���ʂ��猩�Ă��ȉ~���B���ꂷ�Ȃ킿�A������̕t�������痃�[�ɂ����Ă̕ω����i�������j�����Ȃ̂ɑ��A�������̕ω��������łȂ�����Ɛ����ł���B����A�T���_�[�{���g�͐��ʂ��猩��Ɨ��̏㉺�͈꒼���Ɍ�����B����͂ǂ��l������悢�̂��B�ȉ������������̉��������p�B�������x���B �T���_�[���ȉ~���Ɍ����邪�E�E�E 1�j�O��̎包�͂�������꒼���A���ʎʐ^���番���� 2�j�@�e�p�l���̃s�A�m�q���W�A���꒼���i�����łȂ��ƊJ�ł��Ȃ��j�A���Ȃ킿���̕�����2���ȖʂƗ����ł��� 3�j�嗃�㉏�̃G�������ƃt���b�v���t�����A����f�ʏ㉺�͂�����������Ɍ����� ���ȏォ�琄�@�ł��鉼���u�嗃�͖{�������e�[�p�[���ł���A�t���b�v�ƃG�������̉��������قǂ̌㉏�𑽏����ɐL���đȉ~�������ɍ���Ă���v ����L�T�Ƃ��āu�����A��������������������ڂŌ㉏���ȉ~��ɂȂ��Ă��邪�A����̌��͒����ł���v����ǖʂ��������Đ��`���Ă��邱�Ƃ͖��炩�B ����L�ł���Ƃ���A�包�t�����W�ނ̉��H�̓V���v���B

�@��ʃp�[�c�́A�O���̘p�Ȃ����߁A�㔼�͋t�ɕ���ɁA�㉏�����ɍL����i�����j���Ƃł˂��艺�������߁A���[����킬�オ��Ƃ���B�Ȃ����p�[�c�����ɖ߂�Ȃ����邽�߁A�O���ɂ͗�����0.5mm�v���o����ڒ�����B �@���ʃp�[�c�́A�O����ɉ��������Ƃ��낾���A�Ȃ���Ȃ��̂ŗ�����0.5mm�v���o����ڒ����č��B���ȗ��������͘p�Ȃ����߂�悤�ɋȂ���B����ɁA�t���b�v�ƃG�������̃q���W���̗����𔖂����邽�߁A�ڒ��ʂ����B �@���^��ێ����邽�߁A�����ɂ͈ꎮ��u���v���݂�3�{����z�u�B���̌������́A���^�f�[�^����v�Z���Ă���B�����āA��ʃp�[�c�����ɂ́A���x�ێ��̃J�[�{���t�@�C�o�[����������ڒ��B�����ď㉺�p�[�c��ڒ�����B���㑤��A���[�ɂ͏u�ԃp�e��ڒ��܂����Ɏg���B �@�嗃�p�[�c����G��������藣�����̂́A�厸�s�B�������������Ɍ������������̂����A�J�[�u�̔����ȏꏊ�Ȃ̂ŁA��t���ł��܂��J�[�u�������킯���Ȃ��B���ǃR�e�R�e�ɐڒ����č�肽�����B�p�[�c�̌��݂��B��̋~���B�藣�����Ӗ��Ȃ��B |

���p�[�c�́A���������^�ɂȂ�悤�ɁA��ŋȂ���B�����ɂ̓v���o���ŕ⋭�B |

���^���r�������������B��L�b�g�A���C���ς݁B�Ԗ�̌��݂�A����̋ȗ��ɒ��ځB |

|

�@�T���_�[�{���g�̎嗃�A����p�x�ɂ���āA���ʐ}�̑ȉ~���Ƃ͑S��������`�Ɍ�����B�˂��艺���̂��߁A���ʎߏ������́A�����e�[�p�[���̂悤�Ɍ�������B�܂����[�킬�オ��̂��߂ɁA���ʂ킸���ɏ�����炾�ƁA�p�x�ɂ��[����N�^�̂悤�ȋ�`�Ɍ�������B�܂��A�@�e�̌���A�G�������̑O��������́A���݂������قƂ�ǘp�Ȃ��Ȃ�������B

�@�Ȃ��A�����Ȑ��m����Nj�����Ȃ�A���\�傪����ȉ��C���K�v�ƂȂ�B�܂�A�p�[�c����̊W�Ŏ��e�����S�̓I�ɐƂ��A��r�쓮�s�X�g�����V��ƈ�̐��`����Ă���̂ŁA�藣���Ă������������ɂ��炷�Ƃ��A�s�X�g������̑��ǂ��������͊J������艜�Ɉʒu���ǖʂ��@���ɒ��p���Ƃ��i�^�~���͐������j�A�^�C�����e�����[���̑��ǂ́A�����1�A2mm�O���Ɉʒu����Ƃ��E�E�E�B�r�Ƀ}�j�A�̕��́A���ɑ����Đ���Č��������������B |

�ڗ��Ƃ������f�B�e�B�[���A�b�v�B�{���I�ȊԈႢ�͏C�����Ă��Ȃ��B |

���𔖂����B��ł��܂��肪�łĂ邩�S�z�����ǁB |

|

�@�h�F�ɂ��ẮA�����̃��C�U�[�o�b�N�̓C���e���A�E�O���[���ŁA���鎞������ύX����A����̃o�u���g�b�vD-30�ł̓_���E�_�[�N�E�O���[���ƂȂ����Ƃ���܂ł́A���낢��ȏ؋�����ԈႢ�Ȃ��Ǝv���Ă���B���́A���̕ύX�������H�@D-23�͂ǂ������H�@�Ȃ̂����A�莝���J���[�ʐ^�ł͌��ߎ肪�Ȃ��A���Ƃ͔����ʐ^�̈�ۂł̔��f�ƂȂ�B �@�����ŁA���낢��Ȏʐ^�߁A�v��̍��A�X�C�b�`�ނ̐ԂƏ���ǖʂ̖��x���A�O���̃I���[�u�h���u�A�w�b�h���X�g�̍��Ɩh�e�Ƃ̖��x���Ȃǂ�ڈ��ɁA���h���̃��C�U�[�o�b�N�ł̓_���E�_�[�N�E�O���[���̉\���������Ɣ��f����B�������A�����ʐ^�̈�ۂȂǁA�ɂ߂ē��ĂɂȂ�Ȃ����Ƃ͏��m�̏�B �@���ɏ��̃R���Q�[�g�̗L���B�ŏ��̃o�u���g�b�v�ł���D-25�ŃR���Q�[�g�����̎ʐ^������i����-1�j�B����A���C�U�[�o�b�N�ŃR���Q�[�g�����̎ʐ^�͌������Ƃ��Ȃ��B�܂��AD-25�����肩��R���Q�[�g�������Ȃ����Ƃ������������Ƃ����邪�A�o���A�������s���B�Ƃ������ƂŁA���ߎ�͖������R���Q�[�g�u����v�ƍl���邩�B �@�v��A���T�C�h�̋@��ނɂ��āB�^�~���̃��C�U�[�o�b�N�̍��E���ǃp�[�c�́AD&S�ł�C�^�Ƃ����R�N�s�b�g���̎ʐ^���Č��������̂ŁAD�^�ł����Ȃ菉���̂��̂Ǝv����BD-23�ł́AD-25�ɋ߂��Ǝv���邪�AD-25�Ȃ�v��ƉE���ʂ̎ʐ^������B�n�Z�K��1/32�ł͂���D-25�̎ʐ^�ɂ��Ȃ�߂����̂ƂȂ��Ă���B �@�֑��Ȃ���A�^�~���̃o�u���g�b�vD�^�́AC�`D�^���C�U�[�o�b�N�����̑��ǂƃR���Q�[�g�L��̏��ƂȂ��Ă���B�o�u���ŏ�����D-25�ł����Ă��R�N�s�b�g��M�^�̃p�[�c���g���������A�����@�ɋ߂����̂ɂȂ邾�낤�B |

���̎ʐ^�ł̓_���_�[�N�O���[���Ɍ����Ȃ����Ȃ��B���g�Ŕ���悤�ɁA�{�����h���Ō��n���ʂ̋@�́B�o���͕���-22�A����-1�ɂ������J���[�ʐ^�����邪�A�F���͕���-22�̕����N���B |

���̎ʐ^�́AD-25�̂��̂ƃL���v�V�����ɏ�����Ă���B�莝���̑����������D-25����-28�܂ł̌^�̓����ɍ��v����B�o�T�͕���-1�B�����͑����B�F���̓_���_�[�N�O���[�����B���h���g���͍��Ɍ�����B |

D-30�̌v��B�v����������́u�ӂ�ǂ��v��D-30����Ƃ����B���̎ʐ^�ł��_���_�[�N�O���[���Ɍ�����B����������-1����B |

|

�@�R���Q�[�g�̏��̓g���y�ŁA�c��̓n�Z�K�����g���BD-23�̌v��͎ʐ^�������AD-25�̂��̂��Q�l�ɂ���B�L�b�g��D-30���瑕�����ꂽ���e�^���������X�C�b�`���v����������ɂԂ牺�����Ă���B�����D-28�ȑO�̌^�ɂ���ꍇ�͐��邱�ƁB�����ɗp�r�s���i�p�[�L���O�E�u���[�L�E���o�[���t������H�j�̓ʕ�������̂ŁA�v���ނŒlj��B�E���ɂԂ牺����v���D-25�ł͂Q�A�Ȃ̂ŁA�P����B���[�^�[�����́A����Ɏ��������ƌ��ꂵ���o���ɂȂ�̂ŁA���̂܂܁B�����̂悤�Ƀf�J�[�����|���`�ł��蔲���A�P���\��A�N���A�����炷�B�g�p�����L�b�g�̃f�J�[���́A������喡�Ȃ̂��c�O�B �@�L�b�g�̌v��͎��t���ʒu��2mm�قǒႢ�B����́A�Ə��@��h�e�K���X�Ƃ̈ʒu�W�����������Ȃ邩��A�����ł��Ȃ����B�܂��A�ʐ^�ƌ���ׂ�A���ǂƂ̊W������Ă���B�v��Ɏ��t�����_�[�y�_���̓n�Z�K���B�y�_���Ɍ����J����B���t���ʒu�͂��ƂŒ�������\��B�y�_�����珰�Ɏ߂ɉ��т郍�b�h�͖ڗ��̂Ő���Č��������i�\��j�B�v��̗����ɂ̓��[�^�[���Č�����邪�A�z���Ȃǂ��Ă������Ȃ�����ȗ��B�����艏�𔖂��������d�v�B �@���E���ǂ��n�Z�K���B�����̓X���b�g���̃��b�h��lj����A�X���b�g���̍��i����j�ɂ����r�o�����ꃌ�o�[�����������i�[�{�������ʁi���}�n���Y�ōw���j�ōČ��B���̍����ɂ̓G�������A���_�[�A�G���x�[�^�̃g�����R���g���[��������B�^�����̓s���ōČ�����Ȃ��������v���ނŒu�����������x�B���̏㑤�ɂ��郌�o�[�̓t���b�v�R���g���[���ŁA�t���b�v�ʒu�ɂ���ă��o�[�̈ʒu���قȂ�̂����A�ǂ������ǂ��������s���Ȃ̂ŁA���̂܂܁B �@�E���́A�R�[�h��0.3mm���͂Œlj��B�֕��̃z�[�X�͎_�f�z�[�X�ŁA�N���b�V�b�N�E�M�^�[�̂S���ōČ��B���ꂪ���t�������~�`�̂��͎̂_�f���M�����[�^�[�B�z�[�X�̔��Α��́A�w�����b�g�̎_�f�}�X�N�ɂȂ���A���̒[�����R�N�s�b�g���̂ǂ����Ɉ��������Ă������ƂɂȂ��Ă��锤�����A���̈ʒu���s���iC�`D�����ł͔������Ă邪�j�B �@���̓g���y�����A�Q�{�̃��o�[�i�����͎蓮�����|���v�A�E���̏������͔̂��r�Œ背�o�[�j�Ƒ��c����A�l�p���̔R����ւ��R�b�N���n�Z�K������ڐA�B���c���̑O���̃p�C�v�́A���c�Ȃւ̃t���b�V���G�A�����o�����i���Ǝv���j�ŁA�^�J�p�C�v�ōČ�����BD-25�Ƃ͌`���Ⴄ���A�N��D-23�̃R�N�s�b�g�͒m��Ȃ�����A����ł����̂��B �@D&S�i����-8�j�̌���D-30�̐F�������̐F�����Ƃ���A�_���_�[�N�O���[���͂��Ȃ���̋����F�ł���B#15�Z�ΐF�A#65�C���f�B�u���[�A#62����2:3:1���x�ɍ��F�B���̃O���[���A����Ό���قǁAEthell�Ȃǂ̃J���[�ʐ^�ł̓��{�R�@�̗��F�Ɍ�����B |

�L�b�g�̃I���W�i���p�[�c�B���n�Z�K���A�E�g���y�B�R�N�s�b�g�̕����Ⴄ�B�g���y�̌v��̓N���A�p�[�c�Ŏg����V�����m�łȂ��B |

�_�f�z�[�X�̐F���s���B�����m�̕��A���Ђ������肤�B�_�f���M�����[�^�̉E���̋@��̂݁A�g���y����ڐA�B |

�L�b�g�̃X���b�g�����o�[�i��F�̋����j�́AD�ł����Ȃ菉���ɂ��������Ȃ��`�����A�Ƃ肠�������̂܂܁B����ɂ͖_��ɂȂ�BD-25�R�N�s�b�g�ʐ^�Q�ƁB |

|

�h�ڂɕ��\�� �@�����u�\�v�Ɍf�ڂ��Ă����ǁA�l�������Ă�����ɁB�@�����Ɍ����āA���͈ȑO���瓯�Ђ̎p���ɋ^��������Ă���A�����s�ꂩ��ޏo���Ăق����Ɗ���Ă����B�Ȃ����B����́A���i�����Ђ̃R�s�[���A�S�����ĂȂ����ŁA��s�@�͌^��������S�ƁA�ǎ��ȃL�b�g����낤�Ƃ����^���Ȏp����������ꂸ�A��A�̒������i�ɒʂ���q����`������悤�Ɏv���邩�炾�B �@�����o���������Ƃ��A�o���Ă���邾�����f���[�ɂƂ��Ă��肪�����Ǝv���ׂ����H�@�ہB �@�Ȃ��Ȃ�A�v�����f���s��Ƃ�������ꂽ�p�C�����[�J�[���D�������Ă�����ŁA�������������[�J�[���p�C�̕����O�ɂ������邱�Ƃ́A���̕������^�~���E�n�Z�K���Ƃ������D�ǃ��[�J�[�̎�蕪�����Ȃ��Ȃ�A���ꂪ����烁�[�J�[�̐V�K�L�b�g�J����}�����A���ǂ̓��f���[��̔��X�̗��v�ɂȂ�Ȃ����炾�B �@�R�O�N�O�̓��{���A���m�O�������R�s�[���Ă��̂�����A��ڂɌ���ׂ����H�@�ہB����Ə��S���Ⴄ�B �@���X�������̏k���R�s�[�ł���v�����f���ŁA���А��i�̃R�s�[���@�I�ɖ�肪���邩�ǂ����͒m��Ȃ����A�������I�ɂ͖�肠�肾�B�^�~��1/48���g�債��1/32�L�b�g�́A�{���^�~������o��̂��������p�Ȃ̂��B �@�̂̃}���T���́A�����Ȕ����L�b�g�ɑ�������ȕi�����������ɋ������A���ꂪ���{�Ƀv�������������t�������B�������Ƃ𒆍����������ɂ��Ȃ炻��͑�ڂɌ��Ă�������������Ȃ����i�܂������ɃX�P�[�����f�����������t�����ǂ����͕ʂɂ��āj�A���{�A���Ďs��ւ͎~�߂Ă��炢�����B �@�ł́A���̏����P����ɂ͂ǂ�����ׂ����B�������͈̂����Ƃ͂������]���A�w�����~�߂�̂���Ԃ��ƍl����B�������[�J�[�Ɂu���̒��x�ł������A�ׂ���v�Ƃ������b�Z�[�W�𑗂邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B�����X�ɂƂ��ẮA�Z���I�ɂ͌������Ǝv�����A�����I�ɂ͂����ƃv���X�ɂȂ�ƐM����B

�@�����ŁA�\�ʂ��ώ��ȃv���ɂ��邽�߂ɂ́A�A�̂悤�ɒ����ŏ㉺�ɐ藣���A�ԂɃv���o���Ȃǂ̃X�y�[�T�[�i�V���j������Őڒ�������@���l������B���̏ꍇ�A�\�ʍގ����قȂ�̂͐ڒ�����݂̂ƂȂ�A�X�W����A���x�b�g�͑S�����Ȃ��B�p�e�̌Ō����Ԃ�҂K�v���Ȃ��B�Ȃ��A�X�y�[�T�[�ڒ����ɂ́A��������v���o���Ȃǂŕ⋭���邱�Ƃ��]�܂����B �@�Ƃ��낪�A�T���_�[�{���g�̏ꍇ�A���傤�ǒ������ɃG�A�A�E�g���b�g����������A���̑O���Ɣ����ƂŐ��グ���鍂�����قȂ邽�߁A�P���ł͂Ȃ��B�����ŇB�̂悤�Ƀp�[�c���Ȃ��Ă�邱�ƂŁA�X�y�[�T�[��}������ʒu���ɂ���B�����ŇA�ƇB���r����ƁA�O���̒����͓������i�܂�X�y�[�T�[�̕����������j�B�������|�C���g�ŁA�X�y�[�T�[�̕�����������A�ǂ��ɑ}�����Ă��悢���P���B �@�������A���ӂ��ׂ��͋Ȃ����p�[�c�͌��ɖ߂낤�Ƃ���̂ŁA�����ɂ�������ƕ⋭���ށi�o���N�w�b�h�Ȃǁj�����Ă����Ȃ��ƁA�����𑝂������肪���𑝂������ƂɂȂ��Ă��܂��B�ʓ|��������A�c��1�{�������_�����Ă����ƁA���̍L������}������B |

�Čf�B |

�Čf�B�E���I���W�i���B�����C���ς݁B�����F�����X�y�[�T�[�B |

|

�@����͂��Ă����A�܂��͐��@�o���B���ʌ`�͎��@�̑��ʎʐ^����Ƃ���B���̎ʐ^�́A���������B�e���Ă��邽�߁A�L���m�s���[�̍���������K�v������B����͐��������[�ƕt�����Ƃ̃Y���ƁA���������̕��ƃL���m�s���[�̕��Ƃ̔��v�Z�ɂ���ċ��߂�A�L���m�s����17.0mm�A��[�ł̍���16.0mm�ƂȂ�B |

|

�@�L���m�s��[���琂�������O�[�܂ł��A���ʂ��猩�Ĉ꒼���ɃJ�b�g����B�㕔���J�b�g���ꂽ���̃p�[�c�͘c�݂₷������A���炩���߃o���N�w�b�h������Ă����B�ϑw�v���o���̔w���́A���@�ʐ^��^�~���̃p�[�c�����Ȃ���A�܂��������i�ۓ��j�ő�܂��ɍ��B����1mm�Ƃ����Ƃ���܂ōr��肵����A����#60�Ԃ���#180�Ԃ̃T���h�y�[�p�[�ō��B���̂Ƃ��A���ɁA�L���m�s���������̖ʂ̗���ɒ��ӂ���B�܂��A�����́A�L���m�s����ł͊ۂ��f�ʂ����A�A���e�i���̕t�߂ł͊��ɐ������ƂȂ��Ă���B �@���炩����ꂽ��A�w���̃p�[�c�ɐڒ�����B���̃p�[�c�́A�܂����E��ڒ����ĂȂ��̂ŁA�w�������E����ł���B�����Ŏ��s�B���E�̔w�������ꂼ��ʌɓ��̂ɐڒ��������߁A���E�����킹���Ƃ��ɘc�݂������B�C�t�����̂͏u�ԂŃK�b�`���Ɛڒ�������B�ƂققفB �@�������A���̂܂ܕ��u����킯�ɂ͂������A�o�L�o�L�Ɩ�����������čŐڒ��B����ǂ͍��E�����킹�������̃p�[�c�ƁA���E�����킹�����w���Ƃ��A�T�d�ɐ��荇�킹���Ă���ڒ��B�ڒ���A����ɔw�������B�܂����E�͐ڒ����ĂȂ��̂ŁA���ۂɂ���Ȃ��悤�ɐ^�J���̃s����ł��Ă����B |

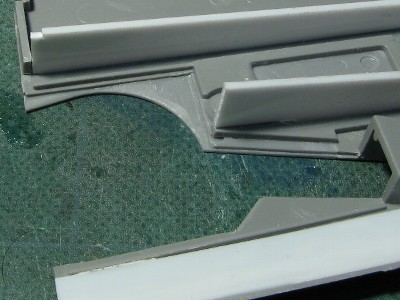

�ϑw�̂��߂�1.2mm�v���o���B�ȒP�Ȑ}�ʂ�`���ĕ��ƒ��������߂�B |

�o���N�w�b�h��}�����A���̏㕔���J�b�g����B�c�݂�}���邽�߂ɁA�R���̃o���N�w�b�h���Ȃ��悤�Ƀv���o��������ڒ�����B |

���̂ɐڒ����Ă���A����ɍ��B�f�ʕ����ɃG���s�c�Ő���`���A�ʐ^�Ɣ�r����B���͂��̌�A�c�݂ɋC�t���A�͂����čĐڒ��B |

���E�p�[�c�̈ʒu������Ȃ��悤�ɑł����^�J���B���E�����~�߂��āA�E�������獶�����Ƀs���o�C�X�Ŋђʂ�����B |

|

�@���Ă����ŁA���������O�[�t�߂̓��̒f�ʂ�����ƁA�L�b�g�͏オ��������`�����Ă���B���̒������ł́u����������v���`������A���o�I�ɂ���͂��������B�債���؋��͂Ȃ����A���ʂ̑ȉ~�`�ƍl�����ق������R�B������C�����悤�Ǝv���A���̏㑤�̐ڒ����Ƀv���o���ł�����ōL���Ă��悢�B �@��������ƁA�I�t�Z�b�g���Ă��鐂�������̉E�����́A�����̒��S�Ɠ��̂̒��S����v���邱�ƂƂȂ�A�C���s�v�ƂȂ�B�������̓I�t�Z�b�g0.7mm�ɑ��Ĕ{�̃I�t�Z�b�g�ʂƂȂ�̂ŁA����͎d���Ȃ�����藣���Đ������p�x�ɍĐڒ��B�������t�B���b�g���͍�肾���őΉ��\���B�Ȃ��A���̕��@���ƁA���������̎��t���p�ɉe�����o��̂Œ��ӂ��K�v�B�܂��A���̒����͕ʂɓ���Ȃ����B |

���������藣���O�̏�ԁB |

��������藣���A�Őڒ������Ƃ���B���̂��ƒi���ɂȂ��Ă���t�B���b�g�������B |

|

|

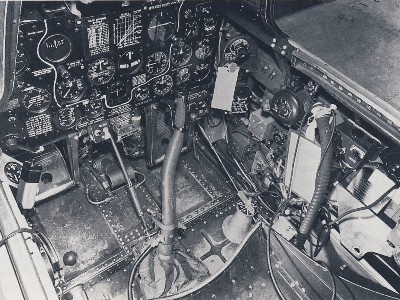

�R�N�s�b�g�ɒlj��H��B�O��ʐ^����A�E�F�U�����O���lj��B |

���Α��B |

|

�@���̌�����ʂ̃C���^�[�N�[���[�E�G�A�A�E�g���b�g�̃_�N�g�́A�g���y�Ńp�[�c������Ă���A���܂����ƂɃn�Z�K���̌��Ƀs�b�^���Ȃ���B���Ђɂ͕��傽�炽�炾���A�g������͎̂g�킹�Ă��炤�B�s�v�ȕ���������āA�C���^�[�N�[���[���Ƀ��b�V����\��B����܂ł̍�i�ł́A�����Ǝ�O���ɓ\��t���Ă������A���ۂ͂��Ȃ艜�Ŏ߂ɂȂ�B�o���Ă݂�ƁA�̂�������ł��悭�����Ȃ��B |

�C���^�[�N�[���[�̃_�N�g�̓g���y�B�K�v�����̂ݐ���B |

����ȋ�ɓ��̂ɔ[�܂�B�I�C���N�[���[����̃A�E�g���b�g�̓����ɂ��g���y�̃p�[�c������Ďg�p�B�B |

|

�@�܂��A���S�����������ʒu���ǂ����ɂ͊m���Ȃ��i���_�[�������C���������̖ڈ��ɂ���|���݂̃e�[�p�[�͍l���ς݁j�A�����r�C���Ȃǂ̃f�B�e�B�[���͖������Ă��邽�߁A�f�ʐ}�Ƃ��Č����Ƃ��̐��m���ɂ͎��M���Ȃ����A�����ăQ�[�W�Ƃ��ėp����̂ɂ͖��Ȃ��낤�B���̓X�g���C�v�����������ŁA���g�Ȃǂ��琄�肵�ĕ`�������́B������t���[���ʒu�̂���B

|

���܂���B�ʔ̂́u�V�[�t�H�[�X�v�u�i�i�R�v�Ō������ꂽ���B |

��������Ď��B�͂ʼn����̂ł͂Ȃ��A��[���x�_�ɐj�����C�p�[�̓���������悤������]�����Ē���ƁA�u�ł������v�̃~�X��h����B |

|

�@�嗃�Ƀ��x�b�g��ł��Ă���ƁA���낢��ׂ������Ƃ��C�ɂȂ�B�ȉ��A�B�܂��������A�����炭���ɂ����}�ʂ������̂ł����āA�����܂Ń��[�J�[�ɋ��߂�̂������낤�B���x�b�g��ł��Ȃ���A�قƂ�NjC�ɂȂ�Ȃ��_����ł���B

�@��i�́A�����܂ŏC�������B���̂��߉��ʂł̓��C���������j�]���Ă���B��������ʂɊւ��ẮA���A���u�̈ʒu���܂߁A�ł��邩���萳�m�ɍČ���������B |

�Ƃ肠�����܂����������B�嗃�͎���X�V�ŁB���Â炢�ʐ^�ŋ��k�����A���C���͑�̂���Ȃ��́B |

|

�@���C�U�[�o�b�N�̃p�C���b�g����h�e�B�ɏ����iD-1�Ŋm�F�j�́A�w�b�h�p�b�h�t�߂̌`�قȂ�A������ł���B������A�㕔�͉����i���E�����s�j�ŁA�r������܂�Ȃ���`�i���D�ݏĂ��̃R�e�݂����j�̂��̂ƁA�����������Ȃ��S�̂���`�̂��̂ƂQ��ށB�������A�����ɉ~�ʏ�i�x�m�R�̌`�j�ɂȂ����B �@���C�U�[�o�b�N�Ō�����̓����̓h�F�B�@�̊O�ʂƓ����i�n�c�F�I���[�u�h���u�A�܂��͂m�l�F���h���j���̂ƁA�j���[�g�����O���C�Ƃ��ڂ����F�œh��ꂽ���́i�O�ʂn�c�A�m�l�Ƃ��ɂ���j�̗�����������B������8AF�i��W��R�A�����͉p���Ɋ�n��u���j�ł̓O���C�̂��̂������悤�ȋC������B������ɂ���A�R�N�s�b�g�����F�ł͂Ȃ��B |