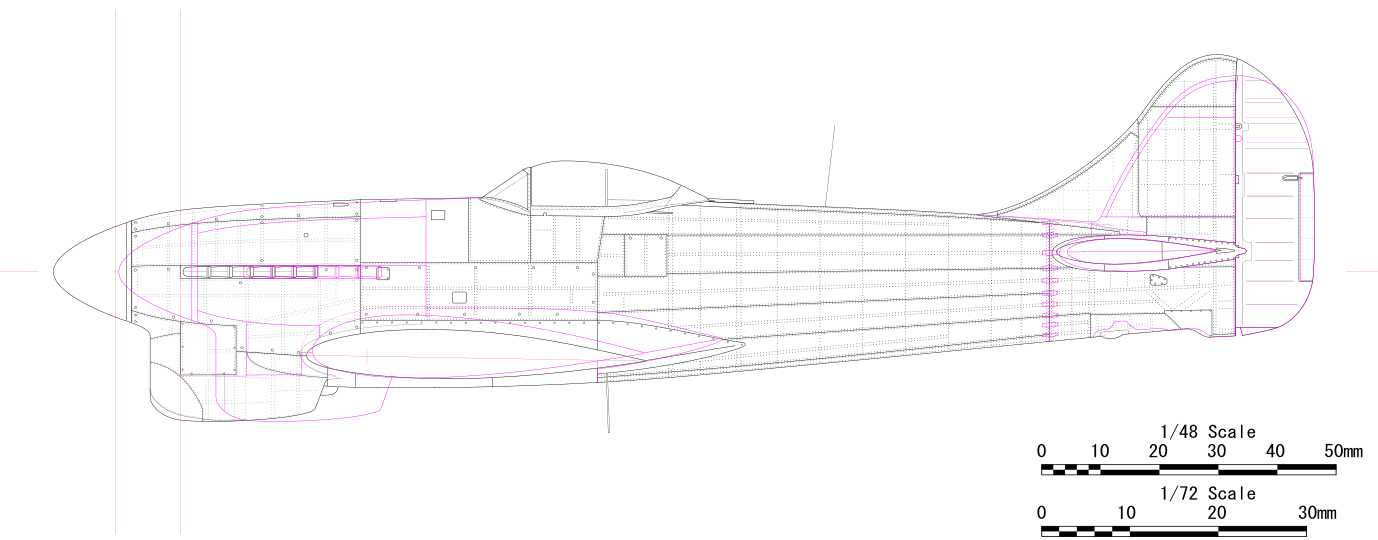

ホーカー シーフュリー FB.11 エアフィックス1/48 製作記

2018.5.25初出

|

|

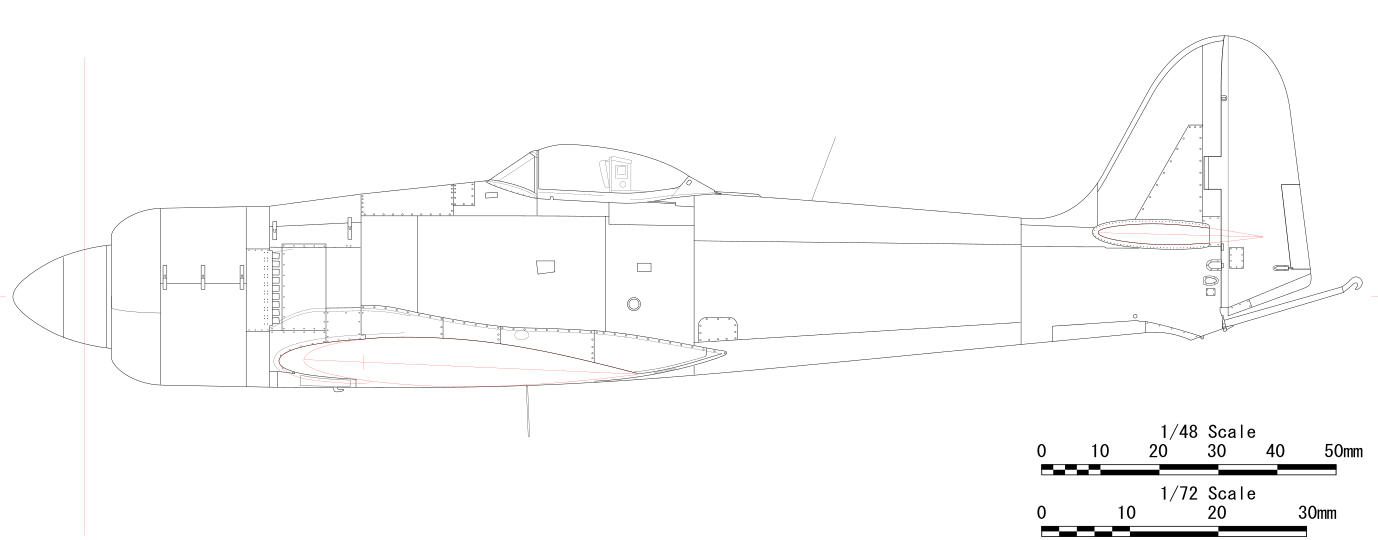

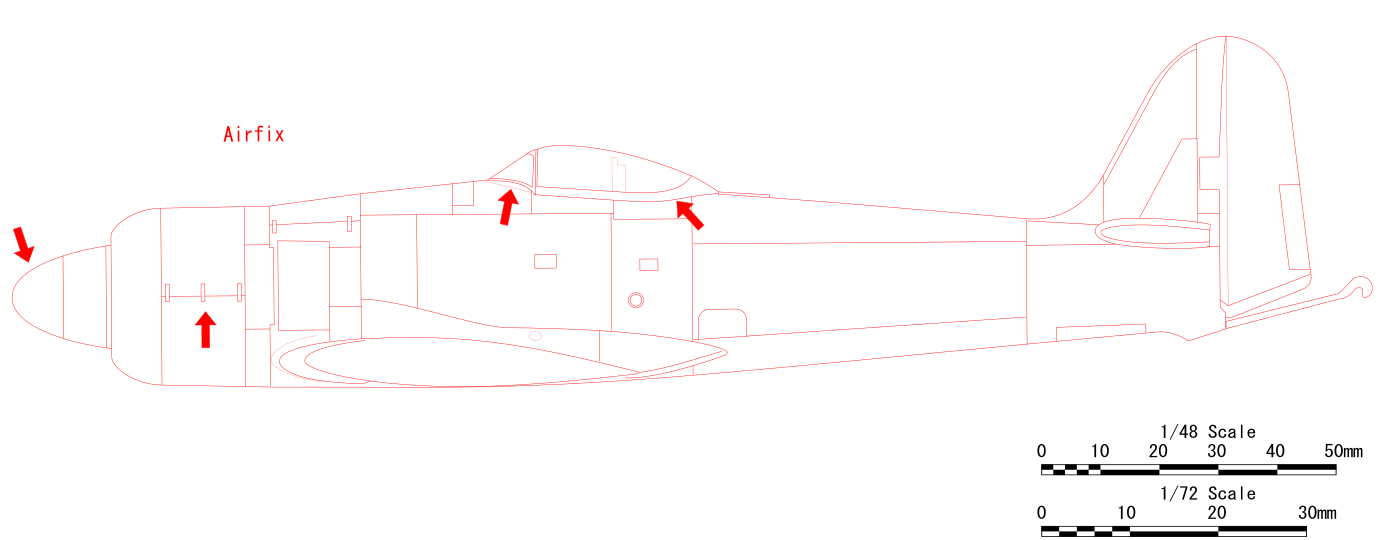

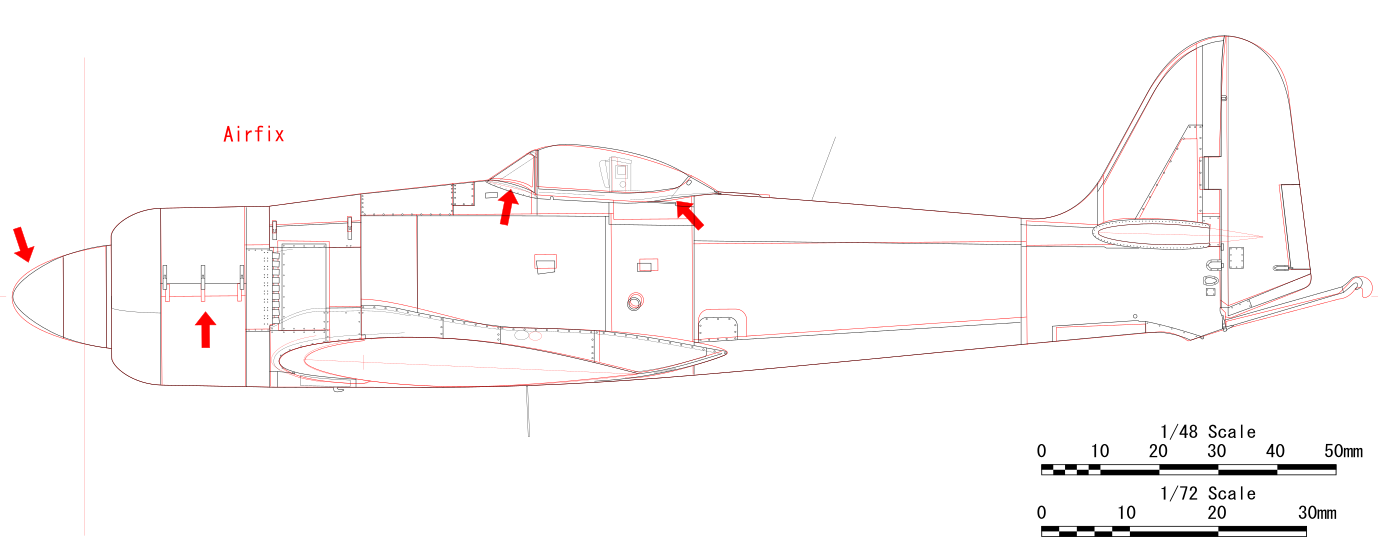

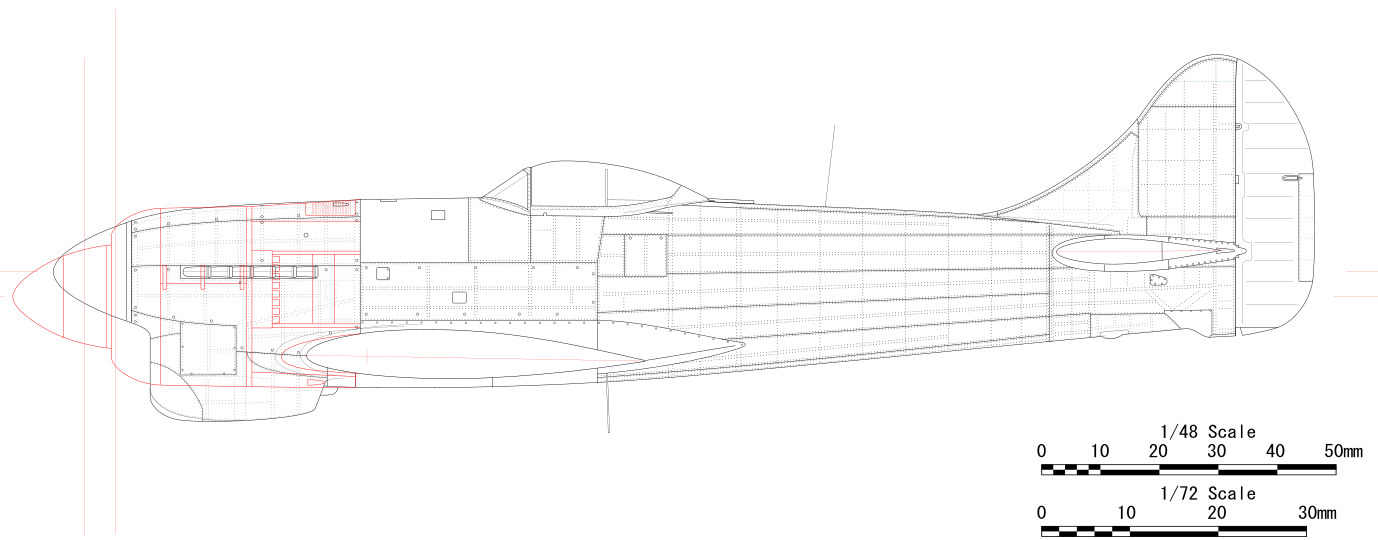

今回も製作のお供に図面を描く。ただし、本機は胴体・翼のステーション値が不明で、いつもの手法が使えない。そもそも3Dスキャンならばインストにある図面の基本形状は正確だと考えてよいだろう。したがってこれをベースにしたリベット図とする。

|

キットパーツにキットデカール(余白はトリム)を貼り、フューチャーをたらす。 |

側壁のディテールは、同社通例でかなり甘い。 |

フレームをプラバン、機器類はキットを加工または自作。ペダルはキットパーツにプラペーパーの輪っか。キットより手前に接着。 |

レバーは真鍮線の先に瞬間をつけてプラ粉に突っ込む。配線はガネットで買った0.3mm鉛線。 |

レバーの配色はフィクション。キットは操縦桿の位置がやや後ろだがスルーする。 |

操縦桿前方の床上にコンパスが置かれる。後で付けられるものは後回し。 |

|

|

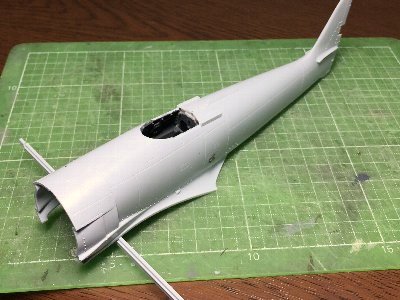

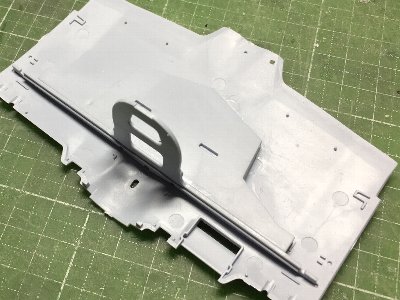

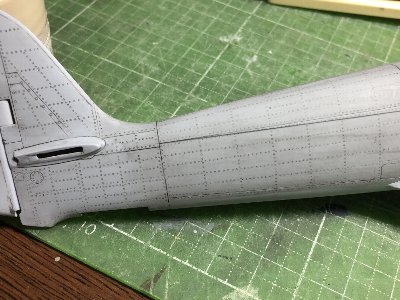

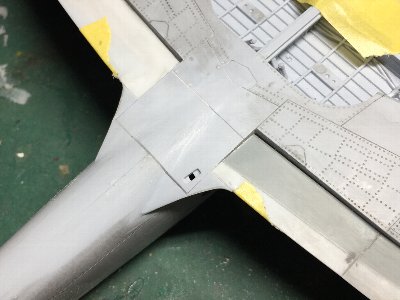

一の字になる。翼桁パーツは未接着。 |

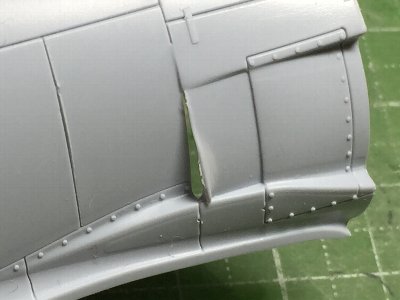

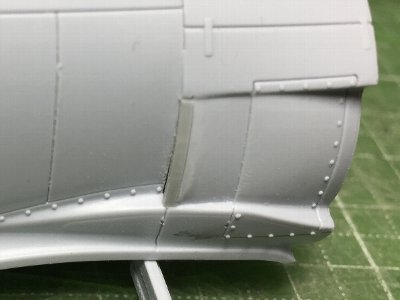

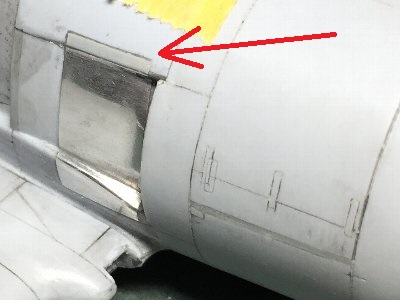

金型の不具合なのか、右舷のみ排気管後方のスリット部がめくれた状態になっている。 |

端部を切り取ってプラバンに置き換える。 |

左舷にある小丸窓をクリアランナーで透明化する。 |

排気管後方無塗装部を一段下げる。 |

カウル中央部分の接着部には0.5mmプラバンを挟み、直径を一回り大きくする。 |

|

|

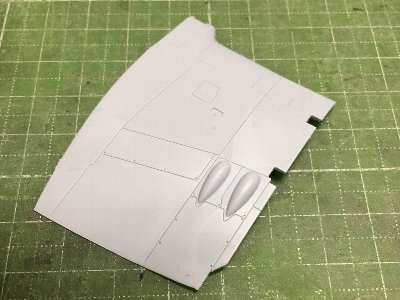

オリジナルの右舷内翼パーツ。 |

ブリスター部をプラ材(キットの不要脚カバーを流用)で置き換える。 |

|

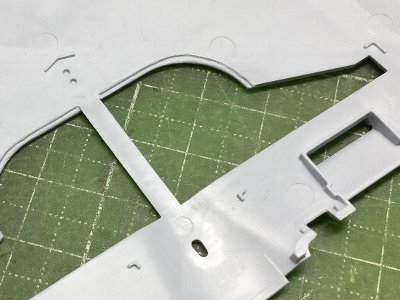

さておき、脚庫パーツを取り付ける。現存機を見る限り、内部には複雑なパイピングがあるが、内臓には凝らない主義なのでスルー。また、プラの厚みのため全体に深さ不足だが、これもスルー。前から見えるフチを薄く削るのみ。外翼下面には航法灯のための透明窓がある。DVDケースを使って透明化。ふと気が向いて、フラップを下げることにする。ま、姑息な見せ場づくりだな。 |

脚庫のフチを階段状に削り、正面から薄く見えるようにする。 |

防火壁と一体となった脚庫側壁パーツは、インストと組む順番を変えて、先に翼下面に接着する。 |

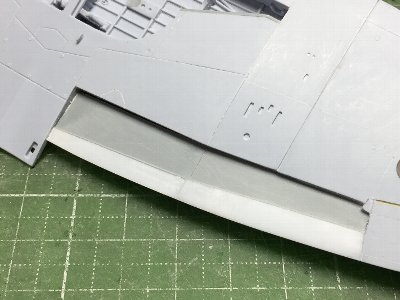

フラップを切り離す。フィレットの一部も一体にカットすると楽。脚庫の押しピン跡はパテ埋め。 |

航法灯の窓をDVDケースの透明プラに置き換える。このあと、フラップをカット。 |

|

|

左舷がアンバー、右舷の赤青の並びは諸説あり。左舷の取付フレームは実物と違うけど雰囲気で。 |

ついでに胴体窓の中にも壁を設置。本当はリング状のハンドルがあるけど無視。 |

|

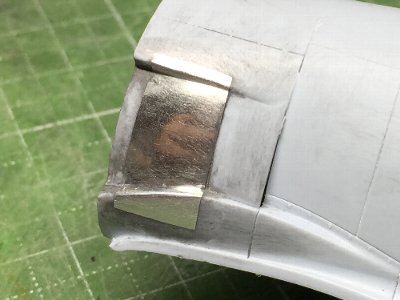

3色航法灯、現存機では赤青の前後が逆のパターンもあるらしい。真実は不明。情報求む。続いて、アルミ板を出したついでに、排気管後方部も工作。久しぶりのアルミ職人だ。 |

0.2mm板を使う。キットパーツに合わせて成形。上下に折れ線が入り、中間部は強い凸曲面なので、難易度は高い。 |

いつもならエポキシを使うが、この1枚きりなので瞬間で。板を仮止めして周囲から瞬間を流す。 |

プラには小穴を開けておき、裏側から瞬間を充填する。 |

整形し、ざっと磨いたところ。 |

|

補足。アルミ板の上下端は、プラパーツを凹ませてあり、表面がツライチになる。中間部の後端はアルミ板の厚み分の段差。中間部前端は、アルミ板貼り付け時は段差ありで、瞬間を盛ってツライチに。

モケイ的にはすこし「辛め」の方が締まって見えて好きなので、あえてパーツを折れ曲がり部で少し曲げて6°弱くらいにしてやる。なお、キットは胴体と主翼のはめ合わせがきつく、そのままだと内翼に下反角がつき、その影響で上反角も甘くなるので要注意。 |

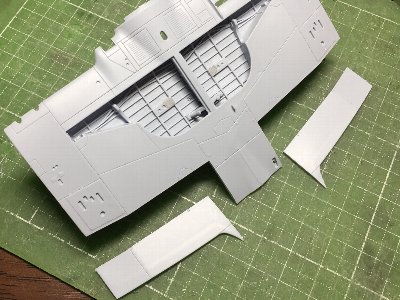

フラップを切り離したので、断面にプラバンを接着する。脚収容部の追加工作として穴を開ける。 |

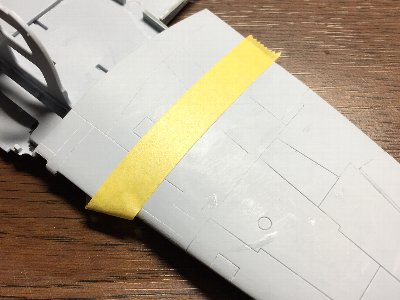

まず、前々回更新時に一体化した上側パーツを接着。当機、ねじり下げはない。 |

次に外側下面を接着する。凹み防止にランナーのつっかい棒を入れる(黄色)。 |

上反角の変化点は、谷折り線となって、サンディングが難しい。「ぴしっ」とした折れ線にするため、テープでマスキングする。 |

|

主翼形状、緒元等の詳細は、平面図掲載時に解説する予定。実は、キットも手放しではないのだ。

|

とにかく、本キット攻略のキモは風防&キャノピだね。Ω断面も再現されてないし。

|

太いスジボリをサフェーサで埋める。 |

フラップの内部にプラバン(白:0.3mm、グレー:1.0mm)を接着しツライチにサンディング。 |

航法灯の窓枠はテンプレートを作ってダブル針でけがく。 |

翼端灯はクリアランナー。ライターで炙って、大きなカタマリにしてから削る。断面はホーカーイエローで塗装。 |

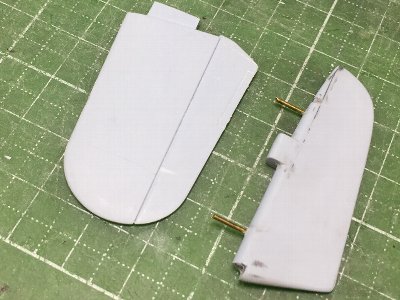

ラダー、エレベータは別パーツになってるので、真鍮線を刺す。ラダー表面が、妙な凸曲面になってるので、平らに削る。 |

垂直尾翼前端のくびれが表現不足。鉛筆ハッチング部分を削ってシャープにするが・・・ |

|

補足。実機のフラップ内部の天井部分は、パネルで覆われてリブが隠されている。実際はもうちょい複雑な形状で、機銃後方部分に凹みがある(ここだけは、上面パネルの裏側がむき出し)が、面倒なので、スルー。裏側の白いプラバンは、過度な削りでエッジが尖るのを防ぎ、後上方から見た厚さをエルロンと揃えるため。一方、フラップ本体の内部はリブむき出し。 垂直尾翼先端のクビレ、水平尾翼基部が邪魔で作業がめちゃくちゃ難しい割りに、効果が薄いのであまりお奨めしない。

|

|

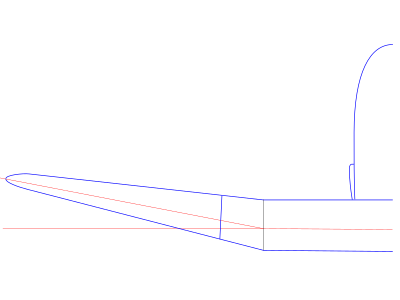

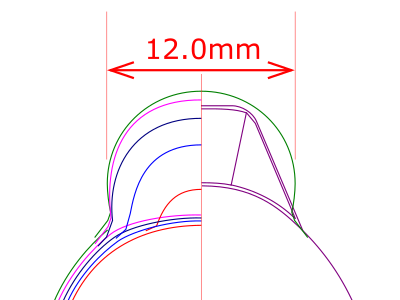

ということで、一応マニュアル記載値どおり胴体中心部で翼厚比14.5%としておく。結果、内翼の翼厚は中心部で僅かに厚くなる(1/48で0.2mm)。真偽は不明だが、主桁の高さを一定とすると、胴体中央部はコードが長い分だけ内翼端よりこの程度厚くなる。下図は、上記解釈で翼の正面形を描き、横50%に圧縮したもの。参考までに防火壁での胴体断面も描く。実機の写真の印象もこんな感じ・・・かな? |

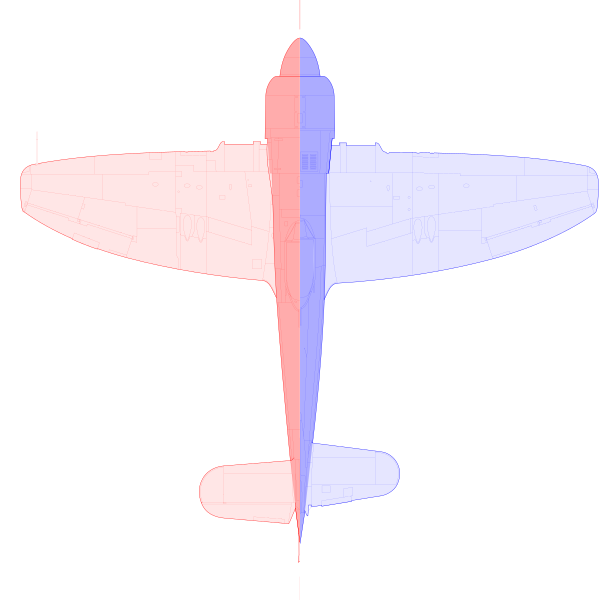

翼正面形のイメージを右画像と比較されたし。なお、折畳分割線は翼基準面に垂直(上図は圧縮のため垂直に見えない)。 |

レストア実機(T20型)の空撮を横にぐぐっと圧縮したもの。 |

|

|

まず、主翼下面で小手試し。こちらはテイク2で、まずまずの力加減。 |

胴体スジボリがリベットラインと整合しない。瞬間で埋めて彫り直す。完璧には修正せず、テキトーに誤魔化す。 |

キットを信じて透明化した窓もリベットラインに整合しない。位置を修正。上の小四角もしかり。 |

ともあれ、胴体が9割方終了。 |

|

その違いとは、スライドフードの取付角度がシーフュリーの方が後ろ下がりなため、前端窓枠(これは両者とも機軸垂直)と下辺窓枠との相対角度が異なる。スライドフードの下辺窓枠の形状は同じ。風防も同じ。 |

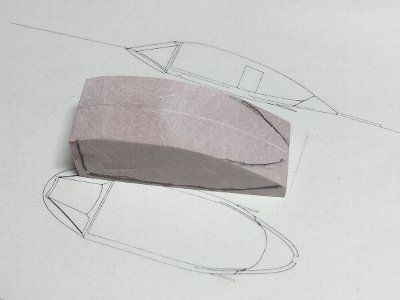

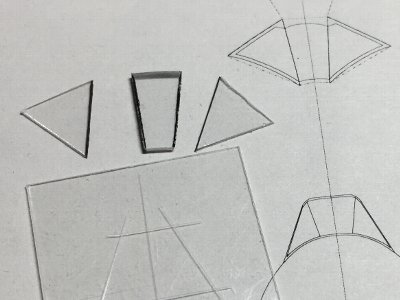

型はケミウッド。まず、図面に合わせて、側面形、平面形を正確に削り出し、次に断面を丸めていく。 |

ジャストサイズに削って形を検証する。画像は大体削りあがったところ。キットと比べるとかなり断面積が違う。 |

|

|

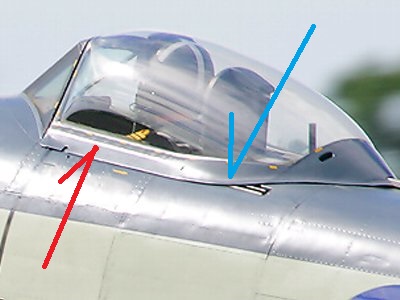

まず風防。本機にしか見られない特異な形状をしている。一見、普通の窓枠がある風防のようだが、よく見るとガラス同士が突き合せとなっていて、さらによ〜く見ると、ガラスの間に板状の窓枠が挟まっている。言葉では分かりづらいので写真を見ていただこう。 |

側面窓の前端窓枠のようにに見える部分は、風防内部にある板状の窓枠がガラス越しに見えているのである。照明の反射で、エッジまでガラスなのが分かる。 |

風防のフレームを後ろ側から見たところ。正面窓両サイドの板状窓枠に注意。やや後狭まりになっており、ここにサイドを斜めにカットした防弾ガラスがはまり込む。 |

|

この風防の形状は、タイフーン、テンペストも同じ。ゆえに、タイフーンの風防前枠は塗ってはいけないのだ。 次に、スライドフード。この下側フレームの形状も特徴的。スピットと比べると、後半部分のラインが全然違う。なお、イメージの分かりやすさで画像は全て現存機であるが、オリジナルの写真を見比べても、バブルの膨らみ具合を含め形状は同一である。 |

バブル断面は、正面から見るとあたかも完全な球体のように見える。キットはこの横への膨らみが全然足りない。 |

下辺フレームは、前半は左右平行に直線。赤矢印で「かくっ」と折れ曲って、後半も直線的。 |

フレームの折り返しも単純でなく、前半は上1/3くらいで折れ曲る(赤)。後半は下1/3くらい(青)。 |

フレームの形状、プレキシガラスのバブル状の膨らみ等に注目。 |

|

|

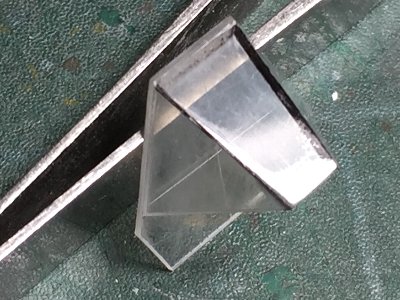

木型を小改修して、0.5mmプラバンで絞る。型はジャストサイズなので、プラ板の厚み分だけオーバーサイズ。 |

後半の雰囲気もまずまずかな。 |

木型を削るにあたっては、キャノピの断面図を描いてある。下辺フレームからは90°を越えてオーバーハング状に立ち上がる |

キットはフレームからの立ち上がりが90°より小さいのでバブル感が足りないのだ。スライド型を使ってほしかったところ。 |

|

|

|

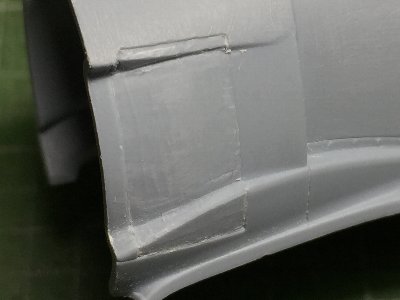

胴体下面との合わせは若干の隙間段差が発生。プラバンや瞬間で埋めてゴリゴリ削る。 |

翼面をマスクしてフィレットをサンディング。 |

|

|

|

リベット作業は95%終了。次はキャノピに本腰入れるか。 |

|

そろそろファントムも再開しようか。

|

|

左:シーフュリー、右:テンペストII。胴体幅、胴体平面形も微妙に異なる。例えれば、鍾馗(あるいはFW190)と五式戦かな。また、水平尾翼の位置、平面形も相当異なることがわかる。 |

|

|

赤矢印部の凹んだアルミを切り取って、プラ板を埋め戻す。カウル側面のラッチをスジボリ。失敗して埋めたスジボリが見える・・ |

翼接着・整形後に残しておいた胴体下面にリベット。キットは下面のフィレットと胴体境が曖昧。スジボリ、段差表現する。 |

|

ところで、書き忘れてたが、キットのエアフィルター吸気口はルーバーの凸凹が逆。キットは凸になってるけど、実機は凹で開口部は前側。手彫りできれいに再現なんて無理だから、修正しない。どうせ脚庫もスルーしてるし、ここだけやってもねえ・・。 |

上面側だったら修正しようか悩むところだ。 |

|

|

|

0.5mmプラバンをランナーに仮接着して整形。中央部は瞬間+プラ粉を盛る。 |

翼下面に接着。 |

1.0mmプラバンを適当に曲げて切って接着。 |

整形。スライドレールも取り付け。 |

エッチングテンプレートを並べてセロテープで固定。 |

できあがり。プラ材での補修跡が見えるな・・・ |

|

|

|

|

Ω断面で厚いアクリルだけど、丁寧にトリミングすれば、何とか型から外すことができる。切り出して整形して胴体に乗せてみると、後半が直線的に絞られていく感じが不足。型を削ってテイク2。 |

こちらテイク2のキャノピ。 |

下辺フレームとして0.5mmプラバンを瞬間で接着する。 |

透明なので見えづらいが、0.2mmプラバンを胴体に被せ、セロテープで止め、その上にキャノピを接着。 |

0.2mmプラバンを整形。後半はもう少し下辺が直線的になった方がいいかも。尾端の尖り方も不足か。 |

|

最終版は、木型を修正してやり直した方がいいかな。でも、その前に風防を自作するつもり。風防との調整でキャノピ木型を修正する必要が生じるかもしれないので。なお、キットの風防は小さいし、正面窓の幅が狭い。

|

|

|

|

パーツを切り出して整形。手前のプラバンには枠の位置をけがいておく。 |

流し込み系でプラバンの上に接着。 |

瞬間を削り落として磨いたところ。黒く見えるのは断面。光の反射で分かると思う。 |

余分なところを切り落として、胴体に乗せてみる。サイズはばっちり。 |

|

あとは、風防上部の曲面部分をどうするか。上画像のパーツを単純に削っただけでは穴があく。

|

|