スピットファイア Mk.Ia タミヤ 1/48製作記

2019.6.9初出

|

|

|

候補の1つがこれ。インレタも作ってあるし。 |

|

キットのクォリティは、ほとんど完璧。他のメーカーとは完全に一線を画する。タミヤがスピットIを選んで出してくれただけでも本当に感謝感激なのだ。で、あくまでその前提で重箱の隅をつつけば、惜しいことにカウリングの形状が違う(後述。およびMk.VIII製作記も参照)。キットは一部のレストア機を模したもの。その他に気付いた点は、製作中に言及する。辛口コメントは、期待の裏返しと受け止めてもらえれば幸い。 キットのパーツ割りを見ると、後期の防弾ガラス一体型風防を装着したV型も予定していると思われる。これが出れば多くの型式の改造ベースとして重宝するだろう。とりあえず、シーファイアMk.IIIは作りたいなあ。機首を換えてXIIもいいな。 |

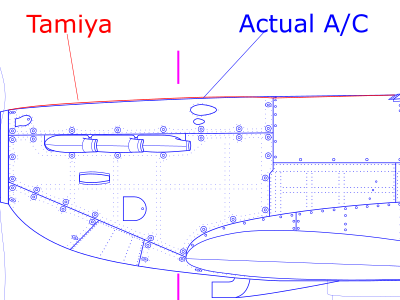

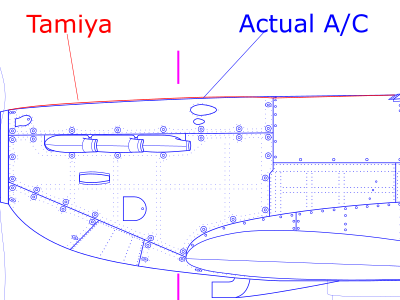

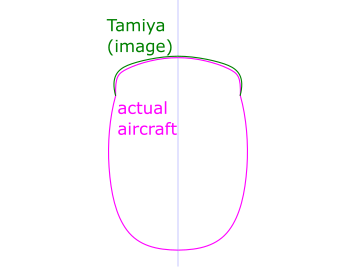

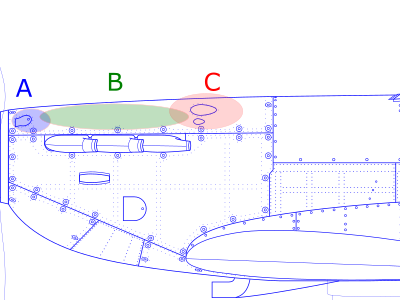

再掲。赤がキット(インスト図面のトレース)。キットを拙図に重ねて検証したもの。青が実機(=拙図)。 |

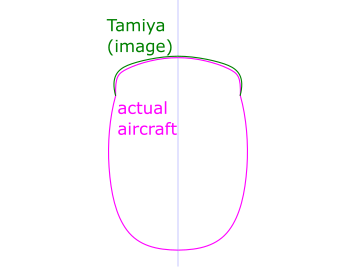

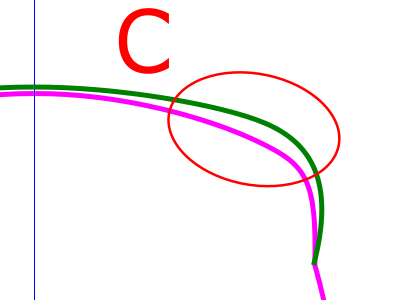

左図ピンク線位置における断面図。ピンクが実機、緑はキット(ただしイメージ)。 |

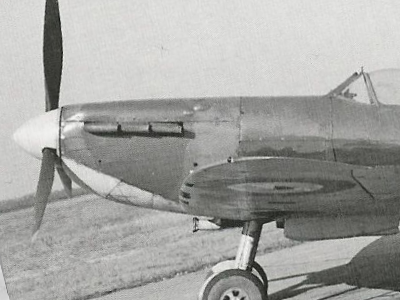

再掲。正しい機首のライン。画像は左右反転。 |

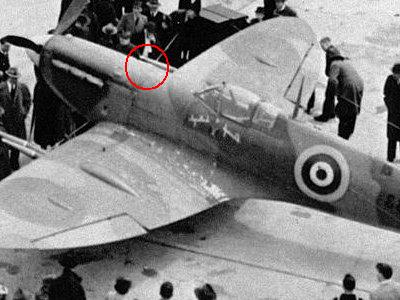

同左。画像は左右反転。 |

再掲。実機のライン。アッパーカウルから燃料タンクまで直線。キットと見比べられたし。画像は左右反転。 |

キットはシリンダーヘッドの膨らみが若干過大で、アッパーカウルから燃料タンクにかけてS字カーブとなっている。 |

|

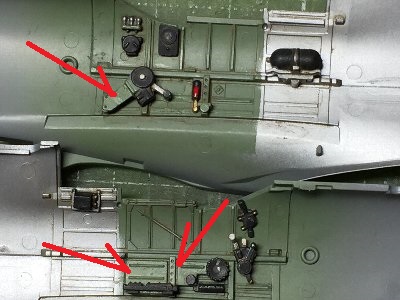

また、一部の塗装指示は疑問。マニュアルの写真からすると、左舷トリムタブ操作ダイヤル後方の箱および右舷脚操作コラム前方部は黒でなく灰緑色が妥当(下画像赤矢印)。それ以外はモノクロ写真からでは判別が難しい。 |

キット素組み状態。ややシート幅が狭いか? |

細部の塗り分けはこんな具合。スロットルコラムは全部黒にしてるけど、インストの塗り分けが正解かも。 |

シートの塗色は悩ましい部分(後述)。灰緑色または黒の可能性も否定しないが、茶色の可能性もまた否定できない。 |

背もたれの革部分の色も不明。過去作では黒にしてたけど、今回は茶色にしてみる。 |

|

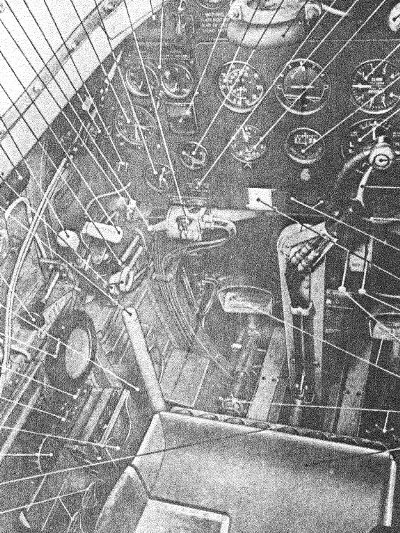

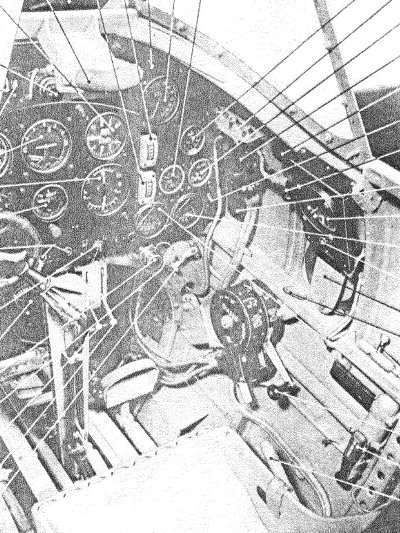

灰緑色はC364エアクラフトグリーングレイのビン生。シートは自作ダルレッドとダークアースをテキトーに混色。背もたれはレッドブラウン。このあと、計器盤、ナノアビのシートベルト、プラバンの防弾板を取り付けたら胴体接着だ。 参考までに、Mk.Iaのマニュアル(パイロットノート)に掲載されているコクピット写真を見ていただこう。この画像では左舷の箱の明度が不明だが、II型、V型のマニュアルでは明色。これ見てると、配線など追加したくなるけど、キャノピは閉めるので止めておく。 |

トリムタブダイヤルは、こっちが正解かも。作品はキットインストに従う。少なくともV型ではこっちになっている。 |

シングルバーのラダーペダル、灰緑色と思われるシートの明度にも注意。 |

|

シートは、前述Spitfire Notesによれば1940年5月からプラスチック製が導入された。それ以前は金属製で、色は灰緑色または黒。プラ製導入後も二者択一でどちらも使われ続けたとのこと。製作予定の機体はたぶん6月以降生産となるかな。つうことで、好みで茶色に塗る。確証はない。なお、キットの座面の6角形の凹みは、プラ製シートの特徴。金属製では見たことがなく、確認できるのは凹みがないか、両端まで凹んでるかどちらか。

|

再掲(訂正後)。重ねると、ほとんど誤差の範囲といえる。全体イメージの違いはイラストのとおり。 |

再掲(訂正後)。タミヤのラインは私の印象を絵にしたものに過ぎない。 |

|

上図だと線が重なって分かり難いので、イラストで比較しよう。上が実機(上図の青線)、下がキット(上図の赤線)。スライドショーで見るとよく分かるよ。ちなみに、実機=拙側面図は、製造図における胴体フレーム座標、各種寸法等を忠実に再現し、なおかつWW2当時の写真で検証したもの。側面形に関しては100%の自信がある。なお、キットの実際の側面形と、箱絵やインストの側面図とは一致していないということになる。(←ということは、もしかしてキットが改修されたのかも?? これって、発売前に当頁で大騒ぎしたから??) で、イラストで見比べても、違いは微妙だな。大多数のモデラーにとっては、素組みで十分。もっとも、スピット好きを自認するのであれば、見過ごせないレベルでもある。防火壁での折れ曲がりがポイント。キットはMk.IXのイメージなんだよね。前にも書いたけど、ここはスピット愛が試される場所なのだ。 |

|

|

|

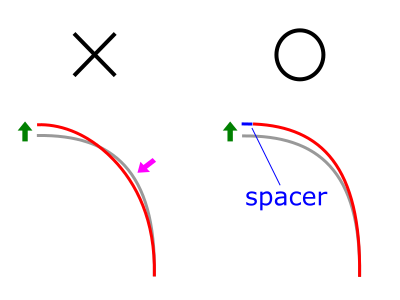

ということで、愛情の深さに応じて手を入れればいいのだが、完璧を期すならアッパーカウルを削るだけでなく、防火壁を嵩上げしたい。このとき、単純にパーツを曲げて上に持ち上げただけではダメ。というのは下図左のように、2時10時の断面が痩せてしまうのだ。そうなると、相対的にアッパーカウルの横への膨らみが強調され、「似てない方向」に行ってしまう。痩せないようにするには、右図のように嵩上げする高さと同じ幅のスペーサーを入れる必要がある。 |

|

|

|

左舷パーツはそのままに、右舷パーツのみ持ち上げてスペーサを接着。多めに上げて削って合わせる算段。 |

これも右舷のみ修正した状態。このように片方ずつ修正すると、修正量をコントロールしやすい。 |

修正済みの右舷に合わせて左舷を修正。左右を接着してざっと整形したところ。 |

防火壁のパネルラインに入れた切込みを、裏からプラバンで補強する。 |

|

これで、削り出すベースの出来上がり。あとは納得いくまで削り込む。とくにシリンダーヘッド部の膨らみを大胆に削る。

|

計器盤はいつもの手順。デカールをポンチで抜いて貼り付け、クリアを垂らす。も少し色味が欲しいとこだがスルー。 |

防弾板は0.3mmプラバン。シートの背に接着するのが簡単。形状はIX型と同じとするが確証なし。ま、下の方は見えない。 |

こういう位置関係になる。シート後方フレームのパーツから生えている取り付けピンを少し切り詰めれば納まる。 |

防弾板後方のシートベルトは切り離して別々に接着する。ヘッドパッドはもう少し高い位置が正解。後で直そう。 |

|

補足。シートベルトは、ファインのナノシリーズ。オーバースケールなので、ベルトの両サイドを0.1mmずつ切り落として幅を狭める。フチに凸モールドがあるので、それをガイドにデザインナイフで押し切る。穴はドリルで開口。ヘッドパッドは拙イラストのように後方の機器より高い位置にある。照準器取り付け基部の前方の斜めになった四角形は遮光フィルタなので、中は透明(か色付きガラス)が正解。防弾ガラスをつけると多分見えないと思うが。

|

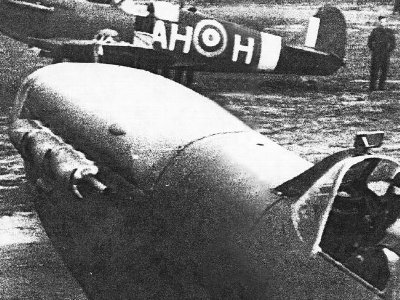

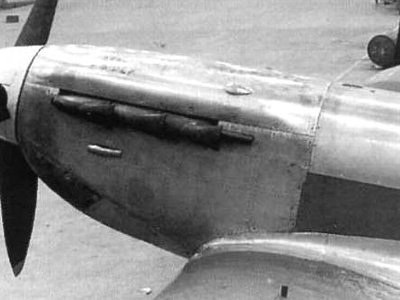

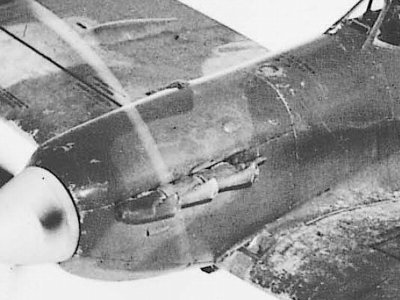

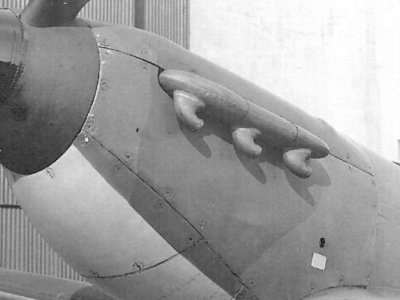

この写真では、シリンダーヘッドのラインは微かに膨らんでいる。排気管付近のラインは直線的。画像は反転。 |

この角度からもやや膨らんでいる。この写真ではキットのイメージも悪くないように思えるが・・・ |

一方でこの角度では直線的。シリンダーヘッドの膨らみも、キットよりずっと小さく見える。 |

ハイライトの入り方で、シリンダーヘッドのカーブが想像できる。この写真はキットと違ったイメージ。 |

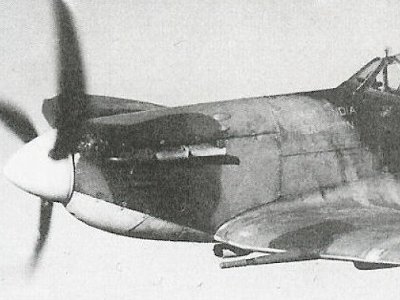

スピナ後端からシリンダヘッドにかけての曲線が見どころ。 |

スピナから、アッパーカウル、燃料タンクを経て、風防に至るラインに注目。機首の造形においてはこのイメージを大切にしたい。 |

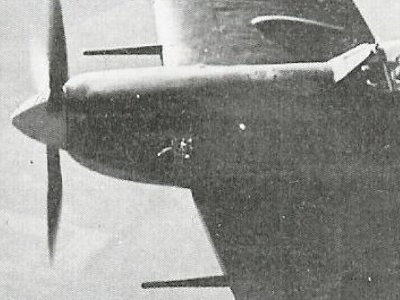

陰の入り方で、アッパーカウルの微妙な断面形が推測できる・・・かな? |

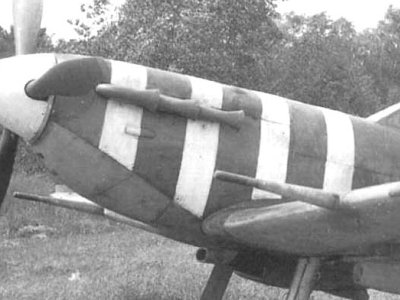

断面形が分かりやすいように白帯を入れてくれてるね。もう少し前後方向から撮影してくれるともっと有難いのだが。 |

スピナからシリンダーヘッドへのラインが見どころ。案外スムーズなラインだ。排気管付近は直線的。画像は反転。 |

シリンダーヘッドの見え方に注意。こういう角度の写真は少ないので、貴重。これを見ると、キットの機首はやや幅広な気がする。 |

|

|

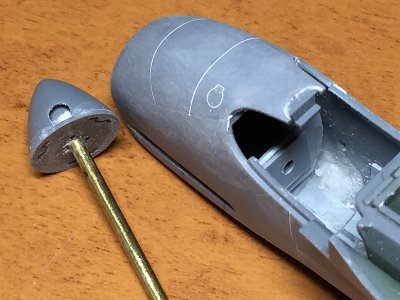

断面図をプリントしてゲージを作る。一番上にあるのは側面形チェックのゲージ。 |

機首全体のイメージを確認しながら削りたい。スピナと軸受けを工作。ロワーカウルも接着する。 |

断面形が概ねゲージに合ったところ。機首のあたりが若干イメージ違うか? |

側面から見るとこんな具合。アッパーカウル上面ラインは、もう少し直線的でもいいかも。 |

|

削るポイントは、シリンダーヘッド後端の小ブリスター付近を大胆に削り込む(下図C)。また、排気管付近はより直線的になるように(下図B)。スピナからシリンダーヘッドに至る部分も丸みを少なくする(下図A)。なお、主翼下面パーツの一部を切り取ると、ロワーカウルを接着した後でも主翼を取り付けることが可能。 ところで、私の旧作Mk.IIaは、タミヤの旧キットを使い機首はほとんど未修正だが、これは旧キットの方が優れているわけでなく、製作当時は意識が低かっただけ。当然素組みでも新キットの方が断然似ている。なお、旧1/48のラインは現行の1/72とよく似ているので、私の1/72Mk.Iの記事が参考になるかも。 |

|

|

|

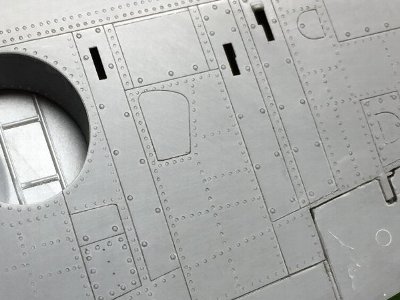

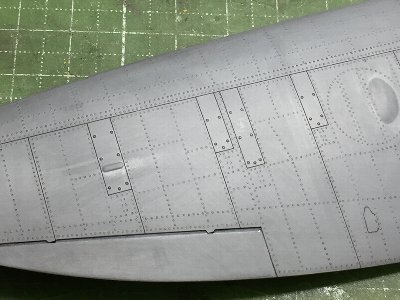

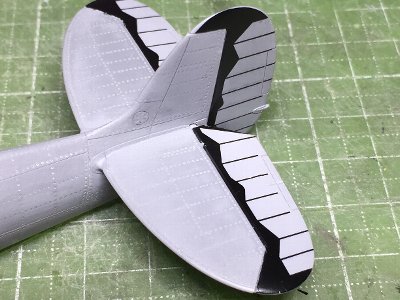

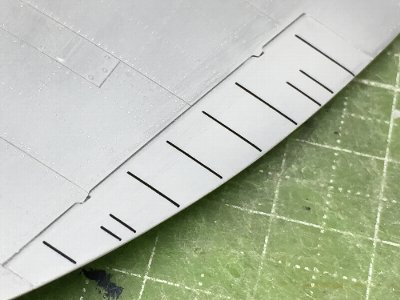

動翼のリブは、さすがにオーバースケール。削り落とし、あとでインレタで再現する。上反角とねじり下げは適切に表現されており、何も気にせずに組んでも決まるのは流石。強度も十分で補強の必要はない。車輪上側のバルジの形状がちょい残念。これは後で直そう。正解は拙図参照のこと。 キットのスジボリは細く、大変結構なのだが、上記整形作業で消えかかったりしており、全体を彫り直す。0.1mラインチゼルを主に、アクセスパネルなどはケガキ針で。ピアノヒンジなどの凸モールドは、リベット後の整形や塗装の磨きに邪魔。削り落としスジボリ再現。で、ようやくリベット。主に#1たまぐり(0.3mm)を使用。ファスナは#3または#5。例により尾翼下面から始める。 |

機首補足。断面図を切り抜いて型紙にする。上画像のピンクラインだ。 |

リベット中。機銃パネルの間などは本当はダブルだが狭いのでシングル。その他も確信犯で省略。 |

|

実は拙側面図ではドットの大きさで区別して描いてあるんだけど、これまでの出力サイズではよく見えない。そこで解像度を1.5倍にする。リベットのピッチも場所によって異なる。これも雰囲気で再現。ただし数までは正確でない。

|

車輪収容部は、カッティングシートを円に切り、ちょい縦長に貼る。 |

リベット終了。めくれを削り落としてウェザマスでスミ入れしたところ。ファスナは#5、その他は#1。 |

|

|

イボのパターンの変化点より前を切り落とせば、ボーファイターにも使えるかな?? |

|

ボーファイター用にするには、Fusion360が使えるなら、結合前に遡って不要なイボを非表示にしてやればいいかな。ただし、サイズがボーにも合ってるかどうかは不明。

胴体と主翼の合わせの精度は、さすが世界のタミヤだけあって、他社とは比較にならない高レベル。とはいえ、機首外形をいじったせいなのか、若干の段差、隙間が生じる。しっかり瞬間で埋めて、整形、スジボリ、残しておいたリベットを打つ。脚取り付けのために、別パーツとなっている胴体下面も、接着、整形する。脚は、左右に分割し干渉部を切り取れば、後からでも取り付けられる。 |

基本は#1。フィレット、燃料タンクのファスナは#3、カウルのファスナは#12の中に#1(これはMk.Vと同じ)。 |

士の字。スピナとキャノピをつけてイメージ確認。キャノピの合わせは非常によいので、楽が出来そう。 |

|

今回更新はたいした中身なし。まあ、進捗報告ということで。あともう少しで塗装。ここらでペースを上げたいな。あぁぁ、夏休みの宿題が・・

|

翼端灯を伸ばしランナーに置き換え、周囲のリベットを打つ。これキットでもクリアパーツを用意して欲しいな。 |

ラジエータなど、ダブルのリベットラインが複数並ぶような箇所は、間隔を揃えるためにテンプレートを使う。 |

|

大戦の全期間を通じ、シートベルトは穴あき。当初は、肩ベルトはコクピット後方まで延び、腰ベルトも機体に取り付けられている。その後、1943年頃にQKハーネスと呼ばれるタイプに変更された。これは、基本はサットンと同じ穴あきだが、肩ベルトは後方に延びずシート裏側に固定された(これ模型上も一つのポイント。拙作Mk.VIIIは間違いだな・・)。 1946年にQSハーネスと呼ばれるタイプに変更。これは、ベルトの穴がなく、クイック・リリース・ボックスというサバ缶のような固定具に各ベルトの金具を結合して装着する。ベルト端はシートに固定。形状等は拙作シーフュリーやシーファイアFR.47など参照されたし。なお、エドガー・ブルックス氏によると、ベルトの色は、大戦中は通常のタン、戦後はしばしばミディアムブルー!があったとか。ホントか? 詳細は以下で。 http://spitfiresite.com/2010/04/the-sutton-harness-on-the-spitfire.html

|

表面チェックのため極薄のサフ吹き。主翼や胴体など、まだらになってるのが分かると思う。 |

ブリスターは、いつものプラバン作戦。右舷の大きい方はキットパーツにあるんだね。早く気付いてれば部品請求したのに。 |

機首の小パネルのスジボリは、形状修正で完全に消えてしまう。テンプレート作って再生。ブリスターも整形。 |

動翼のリブテープはインレタ。エッジの不足部分はサフを盛るように筆塗りすればOK。 |

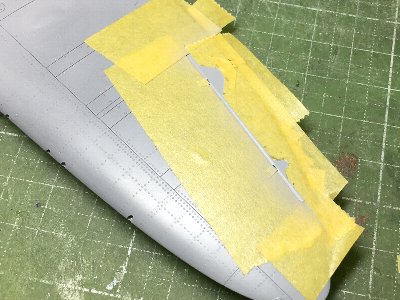

サフを吹くとこんな感じ。このあと、切り取っておいたタブ操作ロッドを再接着する。 |

エルロンのインレタは、ヒンジ近くの金属パネル部が未表現。データ作成時、何を考えてたのか。 |

そこで一旦サフを吹いてインレタを固定してから、マスクしてサフにて段差表現する。 |

サフは薄めに2層。マスクはがして、境界のめくれを削ってできあがり。ナカナカいい感じじゃ。 |

照準器はキットパーツ。その前方の遮光フィルタ部は、正面窓から見える。ダークグレイでガラス表現。 |

断面が光って見えるのを防ぐため、機内色を塗っておく。 |

キャノピはキットストレート。削り合わせが全く不要なのは、さすがタミヤ。 |

マスキングには、キット付属のマスクシールを使ってみる。機内色を吹いてからサフ。後方固定部は銀色だぞ。 |

アンテナマストは1.5mm真鍮棒を削る。三角板は紙。柱の取り付け部分の右側面を凹形に削って瞬間で接着&コーティング。 |

そして、全体にサフ。これは塗装の下地となるもの。 |

|

補足。キャノピは、流し込み系接着剤を使うと、後方上部のロッドとの間に接着剤が流れてしまう。注意されたし。まあでも、いつもキャノピは、木型作って、絞って直してのループ3回くらいやって、スジボリ、磨き、合わせを調整してと、死ぬほど苦労してるけど、何の調整もなくピタリと決まって、一瞬で組み上がる。これは本当に楽。(←自作するのは合わせの問題でなく、形状が問題だから。その点、当キットは完璧で、だから「楽」なのだ) 重箱の隅をつつけば、防弾ガラスは風防と一体のパーツにすべきでしょ、とか、あえて防弾ガラス別パーツにしたのならバックミラー(一般的なT字形のやつね)は防弾ガラスと一体にすべきでしょ、とかあるけど、楽させてもらったから文句は言わない。(←言っとるやんけ) |