スピットファイアMk.Vb(エアフィックス1/48)製作記

2015.9.17初出

|

|

さておき、エア新金型の初期型スピットは、当社らしい非常に雰囲気の良い傑作キット。特筆すべきは、機首の形状で、初期マーリン型ではあらゆるスケールを通じてベストだ。これまで多くのキットで誇張しすぎのシリンダーヘッドの張り具合が正確で、Mk.I製作記で指摘した斜め30度上方から一直線に見えるラインが正しく表現されている。胴体長さ、幅、翼厚など基本的外寸もばっちり。拙作図面に重ねればピッタンコだ。細部に目を移すと、若干ツッコミたくなる部分はあるが、それらは追々製作途中でコメントしていく。 キットは、2種のキャノピ、ペラ&スピナ、エンジンエアインテイク、ホイールがセットされ、CBAF製とスーパーマリン製それぞれの温帯、熱帯両型が製作できる。そのバリエーションの中から尖んがりスピナのCBAF製を選択。塗装はグレイ系新迷彩に旧ラウンデルという、極短期間のみ存在した姿とする予定。製作コンセプトは、100%の再現度は目指さずに、キットの素性を生かして極力ストレート。相変わらずの、ユルユルまったりモデリングだ。リベットくらいは打とうかな、どうしようかな。

|

|

|

|

|

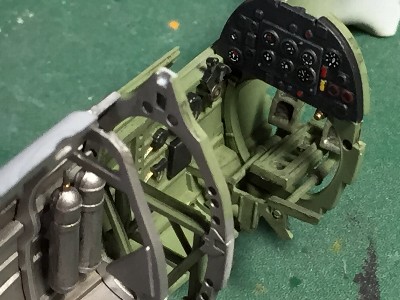

インストとは組み方を変え、先に下部側壁を胴体パーツに接着する。キットのままで、追加工作していない。 |

こちらも同様に追加工作ゼロ。キットの計器板にキットデカールを貼り、フューチャーをたらす。 |

|

側壁やフレームは、ややキツいものの精度は良く、擦り合わせなくとも左右胴体はぴったりはまる。

|

胴体左右接着。機首イメージは完璧。 |

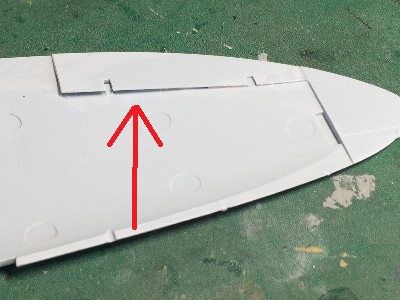

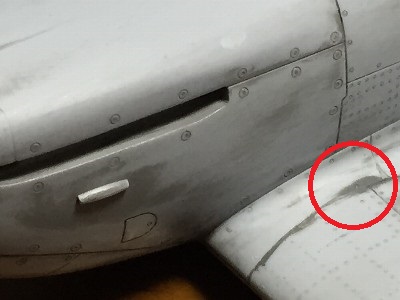

ロワーカウルの接着面にプラバン(グレイ)を挟む。主翼下面パーツも、接する部分(矢印)をちょいと下側(この画像だと上か)に曲げておく。 |

再掲。画像は反転。 |

再掲。 |

|

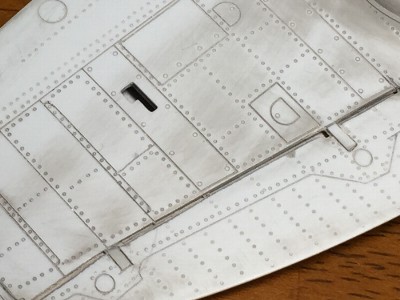

主翼形状も素晴らしい。別パーツのエルロンは、先に翼上面パーツにがっちり接着する。翼との隙間(←実機も隙間があるから間違いではない)は、強度優先でプラバンで埋める。ねじり下げと上反角は、パーツ状態で適切に表現されており、何も考えずに組んでもちゃんと再現されるが、やはりそこは飛行機モデルのキモ。細心の注意を払う。翼後縁はやや厚く、接着後に削る。車輪収容部上側の補強リブ は、大戦後期に使われたロートル機のみ。V型就役当時はないから、削り取ること。邪魔な小バルジも削り落として後で再生する。 |

エルロンを先に接着するのは、裏側から隙間(矢印)にプラバンを詰め込むため。両脇も先にプラバンを貼っておく。 |

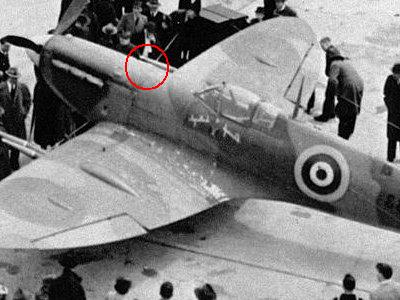

主翼上下を接着。エルロンヒンジ部がきれいに仕上がる。胴体との合わせは問題ない。主脚収容部の補強リブ(矢印)を削り取るべし。 |

|

ところで、スーパーマリン及びウエストランド製後期生産型で、デハヴィランド・プロペラの根元が太いタイプがある。写真はオスプレイMk.Vエースp.49、71、マッシュルームp.12、42など(いずれもVcである)。で、このペラの場合、スピナがやや長いように見えるのだ。本当に長いのか、斜め写真のパースがきつくてそう見えるだけなのか。あいにく、真横からのいい写真がなく、詳細不明。情報求む。ちなみに、キットのデハペラ(←略すな)用スピナはなぜか長い。まさかこのタイプを模しているとも思えないが。でもそう思ってMk.I、Vの写真を見ると微妙に長さが違うように見えたりして(←それこそパースのせい?)。なお、大多数のデハペラ装着機のスピナはMk.Iと同じ短いタイプなのでキットパーツは使えない。

|

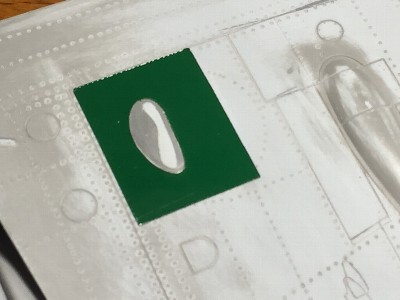

忘れられている着陸灯。ロボでテンプレートを切る。拡大縮小ツールでオリジナル図面より一回り大きくするのがミソ。 |

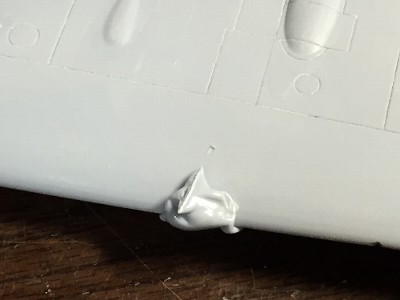

機関砲取付け部の凹みを埋める。ランナーの端をライターで炙って凹みに押し付け、冷却後に接着して不要部を削る。 |

|

引き続き、リベットに進む。

胴体下面の紫線は増加燃料タンクのフックと燃料パイプ接続口なので、ワンセット。最初のV型には無く、生産途中から導入。また、最後期には胴体のIFFアンテナ線の代わりに右翼下面にIFFロッドが1本つく。 シーファイアMk.III図面も近日掲載予定。

|

目立たない下面でリベットの練習。 |

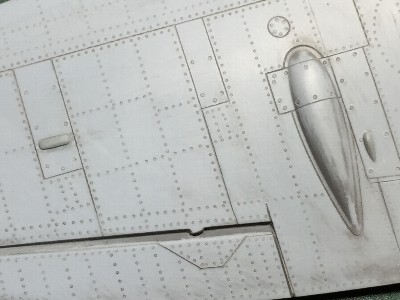

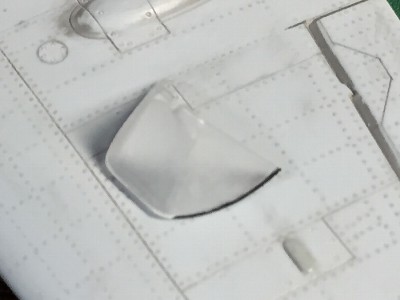

車輪部のバルジの形状を溶きパテで修正。ロボのテンプレートが役に立つ。 |

|

|

主翼の小バルジをプラバンで再生。いつも書いてるけど、こういうのはまず平面形だけ整形し、接着後に断面形を整形する。 |

|

|

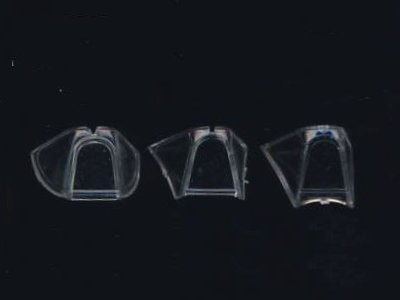

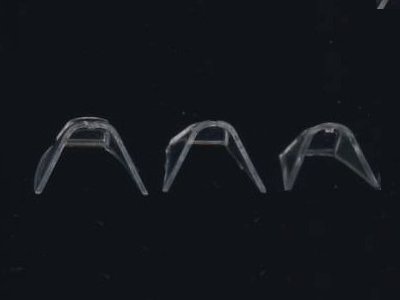

正面ガラスをスキャン。左からエア前期、エア後期、エデュ。エアのパーツは先端の一部が胴体側に付いているため短い。 |

後方フレームをスキャン。同じく左からエア前期、エア後期、エデュ。 |

|

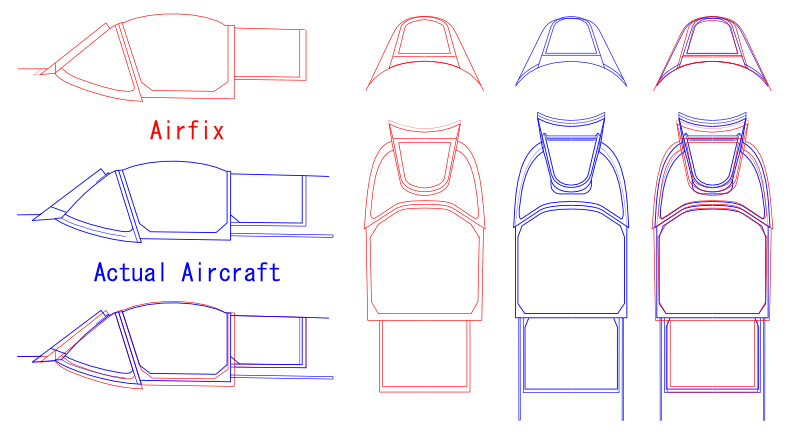

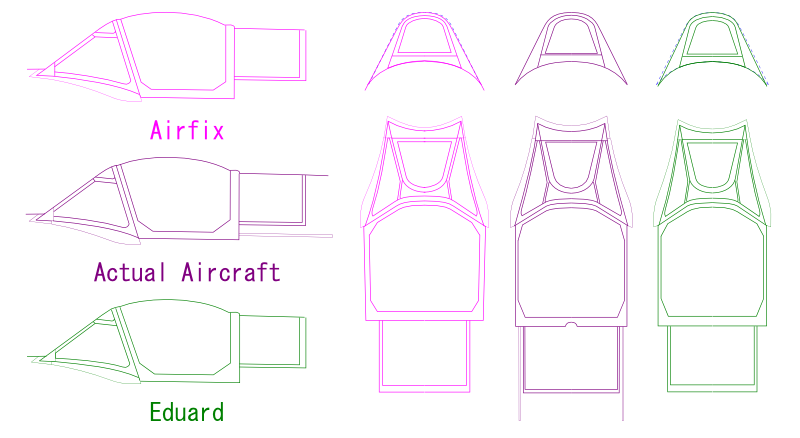

さて、エアのキットは前期型と後期型の風防高さの違いを表現しており、そこは高く評価できる(エア前期は風防下枠が広く風防パーツ側に付いているため、パーツでは背が高く見える。実際は後期型の方が天頂位置は高い)。惜しむらくは、後期型風防の後方フレーム断面形で、上が細いというか曲率が小さいというか尖っているというか・・・。一方、前期型は後方フレームの断面形はOKだが正面風防の形が甘く、また前方への張り出しが不足。スライドフードは、前期と後期の長さ、後端フレーム幅の違いが表現できてない。 とはいえ、胴体に組み込むとまあそれほど違和感ないから、スピット狂マニア以外はスルーされたし。どちらかというと、後期よりは前期の方が実物イメージに近いかな。←だから前期型を作ってる訳ではないんだけど・・ |

前期型風防を製作中の胴体に置く。胴体パーツにモールドされている風防最先端は作業中に削り落としている。 |

後期型風防を後期型胴体上部パーツに置いてみる。 |

|

写真だけだと違いがよくわからないので、スキャンデータを元に図面化してみる。赤:キット、青:実機だ。平面図でキットのスライドフードの幅が広いのは、側面図で分かるように、胴体分割ラインが下がっているためで、断面形自体は悪くない。正面窓は上部の幅がやや広く、そのため末広がり感が不足している。 |

|

|

ついでにエデュも含めた後期型の比較。下画像ピンクの正面図をご覧いただきたい。エア、エデュ各正面図の点線は実機のライン。エアの風防上部が尖り気味なのは正面窓の窓枠が均一の幅になってるのが一因。一方、緑のエデュは正面窓の形状ではかなり正確。ただ、後方フレーム〜スライドフード下端の幅が狭い。胴体分割ラインの高さは正しいので、胴体が細いわけだ。つまり、当該位置(断面で2時10時)がやや細い「撫で肩」断面。エア胴体の肩の張りは正しく実機どおりである。 結局、エアとエデュ、どちらかが一方的に優れているわけでなく、一長一短かな。それぞれが胴体とのペアでそれらしい形となってるから、エアの胴体にエデュのキャノピを載せたり、その逆だったりはオススメできない。 |

|

|

2枚の図は位置を揃えて描いているので、スライドショーで見ると面白いよ。なお、風防正面窓、同後端フレーム、スライドフード下端ライン以外の要素は実機図面ベースに合わせているだけで、正確にキットを表したものではない。また、後方固定キャノピは両社とも特に問題ない。幅がやや狭いのは、開状態でのクリアパーツの厚みを逃がすため。プラモの限界。仕方がない。

|

|

|

|

シート本体は後付けするので、ベルトは後方のみ取付け。幅がオーバーサイズでちょいと細くする。 |

|

|

グレイの接着線で嵩上げの状況が分かるかな。スライドフード部はクリアパーツの厚み分を削っておく。レールは未施工。 |

防弾ガラス上部の幅を狭める。スライドフードは閉状態用パーツの後方部を切り取ったもの。 |

|

スピットに集中と言いながら、新たなナナニイに手を出したりして。←非赤箱、当頁初登場国。お楽しみに。

1機目は、1943年春の北アフリカ、145sqn隊長Lance Wade少佐のMk.VC ES252/ZX-E。アフリカ地中海エース本p20に左舷写真がある。シリアルよりCBAF製だが、スピナはデハヴィランドの短いタイプ。たぶん現地でスピナ/プロペラを換装したものと思われる。こういう例は他にも43sqn、ES353/FT-Y(同文献p53)などあり。まさかCBAFでもデハペラあり?? ブレードが幅広かどうかは写真では不明。イラストは短スピナに通例の細めタイプとしておく。下面はかなり暗く写っており、ダーク・メダタレイニアン・ブルーかも。シリアル位置がややイレギュラーだが、現地で描き直したようにも見えないし、ちょっと謎。右舷レターは同隊他機よりZX-Eだろう。ホイルキャップの有無は影で不明。 |

|

|

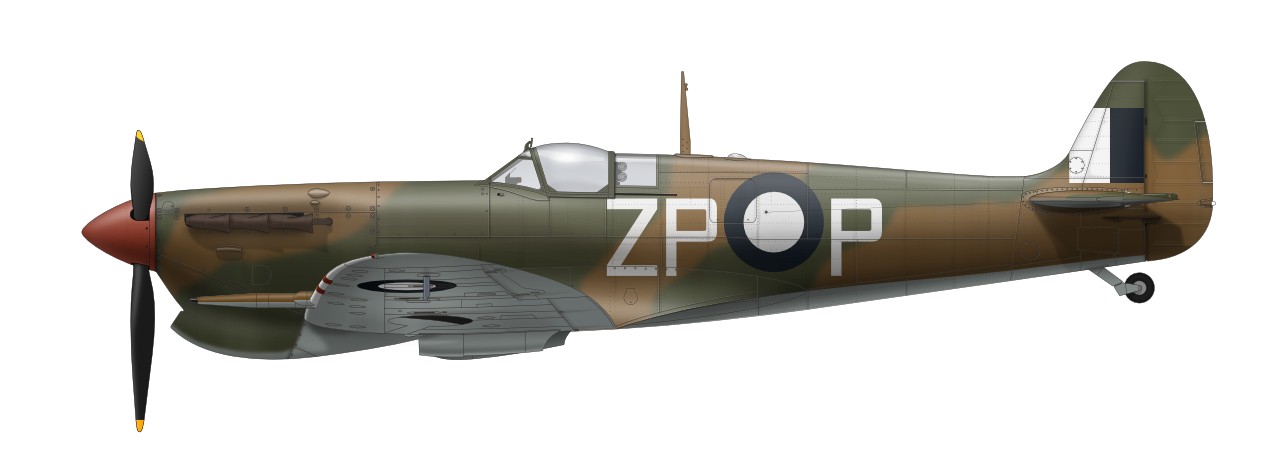

続いてSEAC戦線。1943年9月豪州ダーウィンにおける457sqn Don MacLean大尉のウエストランド製Mk.VC EF543/ZP-P。ビルマ太平洋エース本p25に右舷写真あり。シリアルは塗りつぶしたようで読めず、キャプションに従う。右舷レターはZP-P。左舷は同隊他機よりZP-Pとする。プロペラブレードはデハヴィランド製幅広。スピナはやや長めのタイプかなあ(←自信なし)。ホイルキャップなし。バックミラーの有無は写真ではよく分からず。当地域の熱帯型は機首インテイク側面まで上面色。 |

|

|

CBAF製長スピナも並べよう。1943年7月シシリー島における米空軍307FS Ron Brown中尉のVC ES317/MX-Fである。アメリカンスピットエース本p52に右舷写真。右舷レターはMX-FでMがシリアル上にかかる。ホイルキャップあり。写真では、汚れかタッチアップかでもっとドロデロ風味。さてここで、Inkscape小ワザ紹介。迷彩パターンの機体ごとの微妙なばらつきは、迷彩のオブジェクトの各ノードを、「エクステンション」→「パスの変形」→「ノードを揺らす」で、2〜3pxほど揺らしてやると簡単。1機目のレターは、Eを4%ほど小さく描いている。胴体のテーパーや文字の形のせいでEがXより大きく見えるからだ。 |

|

|

RAAF80ウイング、R.Gibbes中佐機の鮫口について訂正。小鮫口の塗装が存在したのは間違いないが、のちに大鮫口に塗りかえられ、つまり大小両方が存在する。

|

微妙な擦り合わせをするときは、削りたい部分にサインペンで印をつけておく。こうすると削り過ぎて「やっちまった」を防げる。 |

大体合ったかな。窓枠も軽くスジボリしてイメージの確認。防弾ガラス部の薄さ(突出不足)が気になるなあ。 |

後方窓もスジボリして磨く。例によりダブル針を使用。 |

キットのシートはかなりプア。別売りレジンにしたいところ手持ちに初期のサットンハーネス付きがなく、プラバンでスクラッチ。ベルトはファイン。 |

|

シート補足。0.5mm(灰)、0.3mm(白)のプラバンを使用。背凭れは逆「V」字の線で谷折り、さらに指でしごいて独特のカーブを再現。本当は座面に六角形の凹みがあるけど、パス。 ベルトで隠す(隠しきれてないけど)。ベルトは両脇を切り落として幅を狭める。信号弾ラックもパス。

|

|

|