ファントム FG.1 エアフィックス 1/72 製作記

2017.11.11初出

|

|

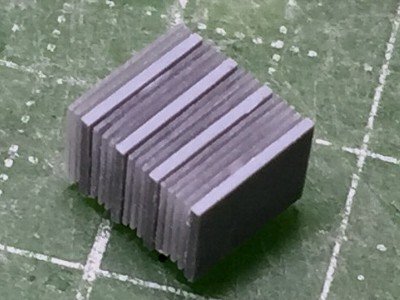

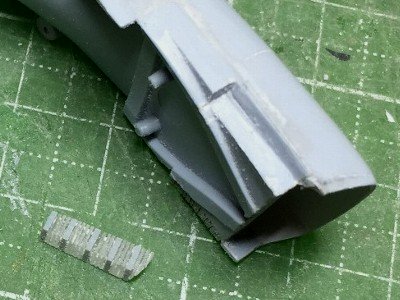

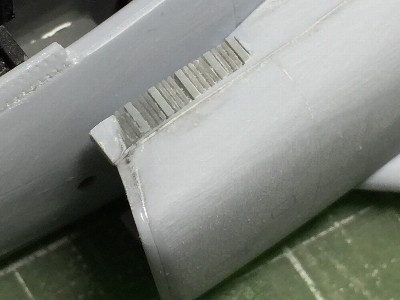

次は上下にある境界層排出スリット。読者諸兄も工作法をお悩みではないだろうか。当初はスジボリで再現を試みるものの、あえなく失敗。そこで、隼I型でも使ったプラバン積層方式にする。スリット部は0.2mmで、ベーンになるプラバンと溝になるプラバンを1mm程度ズラすのがミソ。接着は緑フタ。途中、適宜0.5mmを挟む。全体のサイズ感を優先して、本数は実機と違っても止む無しと思って作るが、出来上がると偶然にも本数も実機どおりとなる。1日おいてから回転ノコで半分に割る。 ダクト部はノミなどを駆使して積層スリットが入る凹みをつくる。スリットは上下左右4か所、最初は目立たない下面で練習。1つ目は、全体を小さく削りすぎて溝部のプラバンの接着面積が小さくなり、そこから割れて上手くいかない。2つ目は、ダクトの凹みに直接1枚ずつ植えてみる。が、間隔が揃わない。この経験を踏まえ、上面側は溝部プラバンの面積を確保し、しっかり接着。今度はダクト部の凹みとダクト表面(内面というべきか)とがギリギリ。ここは、内側ダクトパーツの段階でスリットの積層プラバンを接着してから、ダクト内面を整形し、外側ダクトを接着という手順が正解だろう。 |

ダクト内外パーツを工作。目立たない部分だから、作業が手軽なタミヤパテを使う。 |

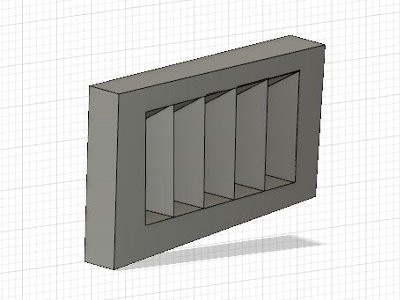

積層プラバンでスリット再現。画像は下側スリット。このあと左右2つに分け、大きさを調整する。 |

ダクト部に凹みを作り、溶剤系で積層スリットを接着(瞬間はスリットが埋まる)。 |

若干浮き気味に接着し、最後に表面を整形して出来上がり。角のRは後で切削する。 |

|

|

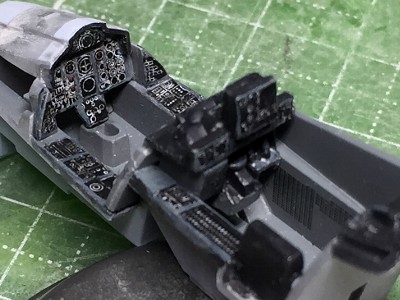

後席計器盤のみ、実機に似せてナイフで小加工。画像は加工前。 |

キットデカールを貼る。計器の境目などをグレイでタッチアップして、多少なりとも実機の雰囲気に近づける。 |

|

|

鉛筆でハッチした部分に瞬間+プラ粉を盛り、エッジをはっきりさせる。 |

垂直尾翼基部もプラ材で埋める。 |

「一」の字になったところで、表面を整形。#180ペーパーから始めて#320まで。 |

内側はこんな具合。 |

|

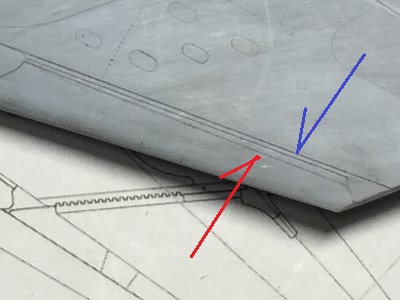

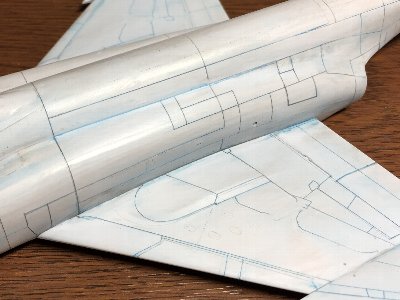

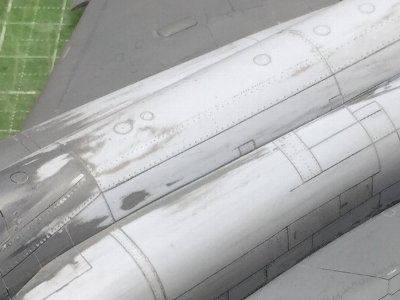

フラップとエアブレーキは全てアップで組む。前縁フラップが薄くて、瞬間+プラ粉を盛大に盛る。後縁フラップ&エルロンも合わせが悪い。内翼関係の接着&整形が概成したら、ざっとスジボリ。拙図と比べると分かるが、キットのスジボリは間違いが多い。とくに前縁フラップの分割ライン。図面にビッタンコに合わせて彫る。 前述の外形ミスとは、車輪バルジの形状。下面側が顕著で、膨らみ方が全体的に不足、とくに車輪カバー前方と主桁に挟まれる三角部分の膨らみがほとんどない。また、上面側の胴体境は、実機ではバルジがない本来の翼型となるべきところが、車輪後方あたりで変なカーブが入っている。さらに、機軸横断方向に見てバルジから翼への擦り付け具合もやや不正確。ただし今回バルジの形状は修正しない。 |

内翼の接着、整形が終了した状態。 |

赤矢印の瞬間を埋めた線がキットのフラップ分割位置。スジボリは青矢印のように彫る。 |

|

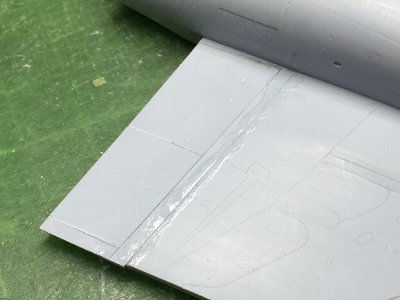

次に翼を胴体に接着。インテイク下面と翼下面パーツの合わせはイマイチ。まあここは、各社ファントムキットに共通の弱点ではある。接着したところで、フラップ&エルロンのヒンジのスジボリが気になってくる。強引に接着したせいで、スジボリが瞬間の層と重なって、線がガタガタ。そこで、ヒンジ部分の瞬間層をプラに置き換えることにする。 まず右舷から作業。ヒンジラインで一旦切り離し、切断面をそれぞれ1mm切削。2mm厚のプラ(キットのランナーを使用)を挟んで再接着という手順。左舷側は、下面は問題がないので、上面側のみ置き換え。ヒンジライン沿いに幅2mm、深さ1mmの溝を彫り、そこにプラ材(キットの不要パーツを加工)の帯を接着する。しかる後、再度ヒンジラインのスジボリ。今度はプラ地なのでスッキリ、シャープに引ける。 |

こちら右舷側。ヒンジラインをプラ材に置き換えたところ。整形はこの後。 |

こちら左舷。ヒンジラインに溝を彫ったところ。 |

|

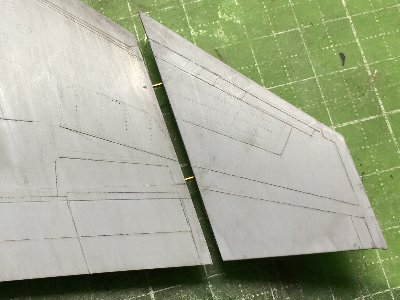

続いて、切り離した外翼を整形、スジボリして内翼に接着。イモ付けとなるので、中に0.6mm真鍮線を通す。内外翼境に段差が出来ないよう、上面優先で接着し、下面に出来た段差を整形する。これでようやく「十」の字だ。 |

内外翼は真鍮線でつなぐ。断面が正しい翼型になってるかどうかも、要チェック。 |

つうことで十の字。疲れた〜。なお、尾翼は未接着。 |

|

というところまでが、引越し前。片付けも済んだので、ボチボチ再開しよう。

|

テンプレートはこんな感じで。前縁フラップのは、形は単純だが、こうすると位置決めが楽。 |

静岡では青塗料でスミ入れしてお披露目。画像はそのあとさらにウェザマス黒でウォッシングしてるので、きちゃない。 |

|

|

クイックブーストのファントム用。 |

布部はRAFダークグリーンとニュートラルグレイを1:1。タバコライオンで完全つや消し。 |

|

布類の塗装は、グレイを大量に混ぜて彩度を落とすようにしている。トラ模様がかなりキビシイ。乱視の進行に加え、片目の視力が落ちてきて、距離感が掴みづらい。面相筆の穂先と対象物との位置が合わなくなってきているような悪寒・・

図面と解説は図面のページで。

|

その前に垂直尾翼を接着。補強のため真鍮線を通す。 |

全体に薄くサフを吹く。予想どおり、あちこち不具合が見つかる。 |

主脚のパッチはハセから。 |

不具合箇所に溶きパテを塗布する。 |

|

図面と解説は図面のページで。

|

翼端の航法灯は延ばしランナーに置き換える。 |

尾部の燃料排出ベントは1mmプラバンを加工。Y字に分岐する後端はあとで。 |

尾翼インテイクはプラバン。水平のベーンは後で。 |

ヒンジは0.5mmプラバン。このスジボリをどうしようか思案中。1/72だと一つの凸が0.5mmしかなく、手彫りじゃ無理。 |

|

ヒンジの凸凹状分割線の再現方法は、ちょっと卑怯な手を思いついたので、うまくいったらご報告しよう。

訂正図面とさらなる解説は図面のページで。また、参考文献も追加、ついに100冊越え。

キャノピ閉状態の一体パーツは、組み方が悪いのか胴体と隙間ができる。キャノピの下辺に0.2mmプラバンを貼るなどして調整。 |

シートかさ上げ。後席のかさ上げが多いということは、後席の床が低いわけで、キットパーツでもかさ上げした方がよさそう。 |

かさ上げしたシートを置いて高さを確認。キャノピ開なら、もう少し上げた方がいいかも。 |

赤矢印部に0.2mmプラバンを瞬間で接着する。 |

フチを黒く塗って、胴体に置く。赤矢印は後述。 |

|

エアのキットは、風防基部の胴体がクリアパーツと一体化しているのは高く評価できる。でも、そこまでやるなら、前後席の中間部(上右画像赤矢印)もそうしてほしかったな。窓部の境界が接着面になるからキレイに仕上がらないし、隙間調整も面倒。さらに開状態の場合、接着面に難がある中間部に前席キャノピを接着するから大変だ。本気でやるなら、ヒートプレスして埋め込むように接着するのがマスト。今回はしないけど。

|

計器盤上部にHUDと計器類を追加。ブリのレイアウトは米型とは異なるが、手持ち写真では詳細不明。 |

色を塗って、シートも接着。 |

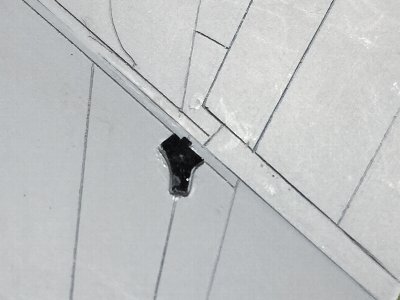

ジェットノズル上部のスリットとして、0.2mmプラバンを重ね、流し込み系で接着。 |

機体側には凹穴を開けて埋め込む。出来がイマイチだな。やり直そうか。 |

|

プラバンをズラして重ねるには、テーパー状の細帯に切り出し、等間隔に切断、片側を揃えると反対側が等間隔の階段状になる。

|

インテイクの境界層排除板を追加。航法灯をクリア化。尾翼基部の段差にプラペーパー。 |

尾灯基部は延ばしランナー。燃料ベント排出口は、先々折れそうなので、まだ作らない。 |

スリットは、パテ埋めし、ノミ、ナイフで削って、まだイマイチだけどこれで妥協。 |

スリット部のコーナーをペーパーで丸める。 |

|

機体表面の小突起、スリット類は概ね終了。次はキャノピを接着するか。

|

正面窓のスジボリはロボでテンプレートを切る。図面データを窓の傾斜角のサインで補正してるので、形状・サイズはばっちり。 |

窓周囲の細枠は0.3mmダブル針で。後方キャノピもスジボリ。これは帯状に切ったカッティングシートをガイドにエッチングソー。 |

コンパウンドで磨く。窓の下辺もエッチングソーで彫る。 |

キャノピ内側が汚れた場合に備えて、コクピット床に穴を開けておく。ゴミが入らぬようにテープで塞ぐ。 |

|

透明になった窓から覗くと、前席シートもあと1mm程度かさ上げした方がよかったな。

|

右キットパーツ。左修正済み。 |

胴体に仮組み。向かって左がキットパーツ、右は修正後。けっこう目立つ。 |

|

残るスジボリも、ちまちま作業中。

|

翼端灯を工作。延ばしランナーを接着し、基部に瞬間+プラ粉。 |

整形。もう少し突出を抑えた方がよいかな。 |

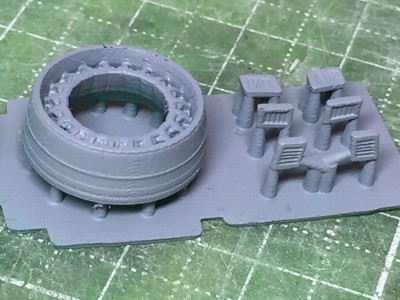

左キットパーツ。階段状の外形がNG。右、アイリス。ディテールはいいのだが、肝心の寸法がががが・ |

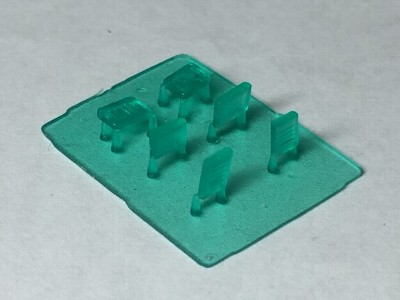

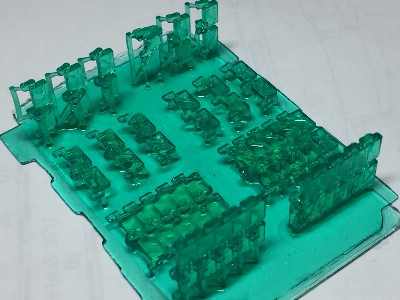

シーフュリでも紹介した3Dプリンターによるスリット。ここまで表現できる。欲しい方はスタビレータと交換で、ってか? |

|

|

キャノピに黒サフを吹いてから、全体にサフ。 |

|

|

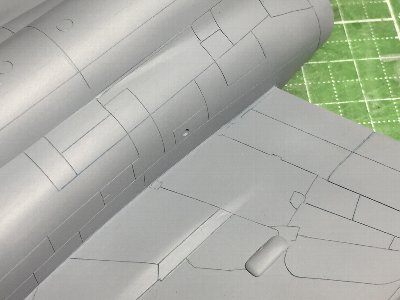

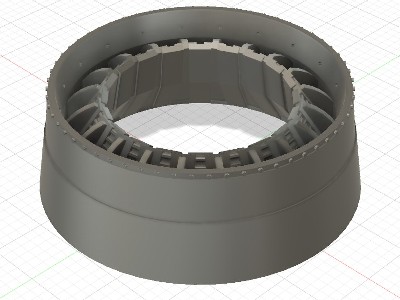

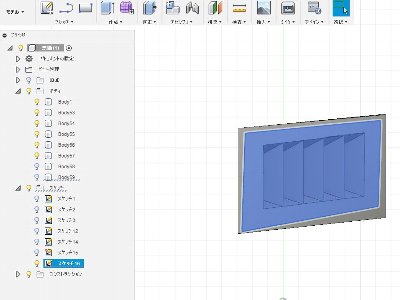

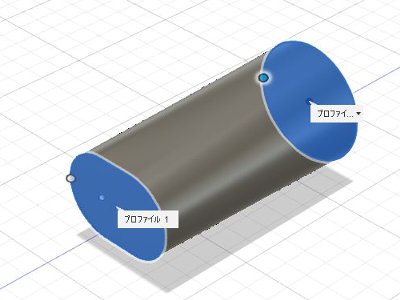

Fusion360 による3Dデータのレンダリング画像。 |

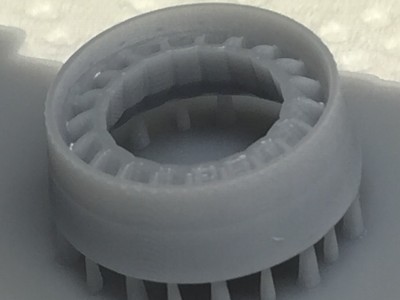

光硬化樹脂にて出力したもの。フチのぷちぷちまで再現されている。 |

|

|

新兵器リベットツール。長いラインを打つときは、尺取虫のように進んでいく。 |

尾部のメタル部分に径の小さいほうを使ってみる。アップで見ると、点でなく短い線になってるな。 |

|

使ってみると、パネルラインの直近に、かつ曲がらず真っ直ぐ打つのは意外と難しい。ガイドの細切りテープは必須なので、慣れてるケガキ針方式と比べて、作業性も思ったほど向上しない。もう少しこのツールに熟練するとよくなるのかも。また、翼付近の胴体側面などは、刃先が見えづらくて作業しづらい。ということで、新兵器、効果はいまいちのようだ。目立つ部分のファスナは、ケガキ針をメインに使うことにする。 |

耐熱板はたまぐりを使う。その隣(画像だと下)の無塗装部分はケガキ針で。 |

胴体上面、側面などもケガキ針。彫刻刀の丸平刃でめくれをすくうように切り落としてペーパーをかける。 |

小アクセスパネルのスジボリを忘れてた。ロボでテンプレートを切ってケガキ針。データは図面があるから簡単。 |

下面も。周囲のパネルラインで切ることで位置も決まる。これも図面をコピペするだけ。 |

補強板はテンプレートを0.3mmプラバンに貼って、その形に切り出し、翼に接着する。 |

テンプレートをはがして表面を少し削り、段差を小さくする。翼のファスナも打つ。 |

|

さて、こちらも塗装直前だ。

|

エッチングソーでスラット支持板の入る溝を切り、そこにプラバンを差し込む。 |

整形した状態。リベットもケガキ針で打つ。桁の補強板はインレタの予定。 |

|

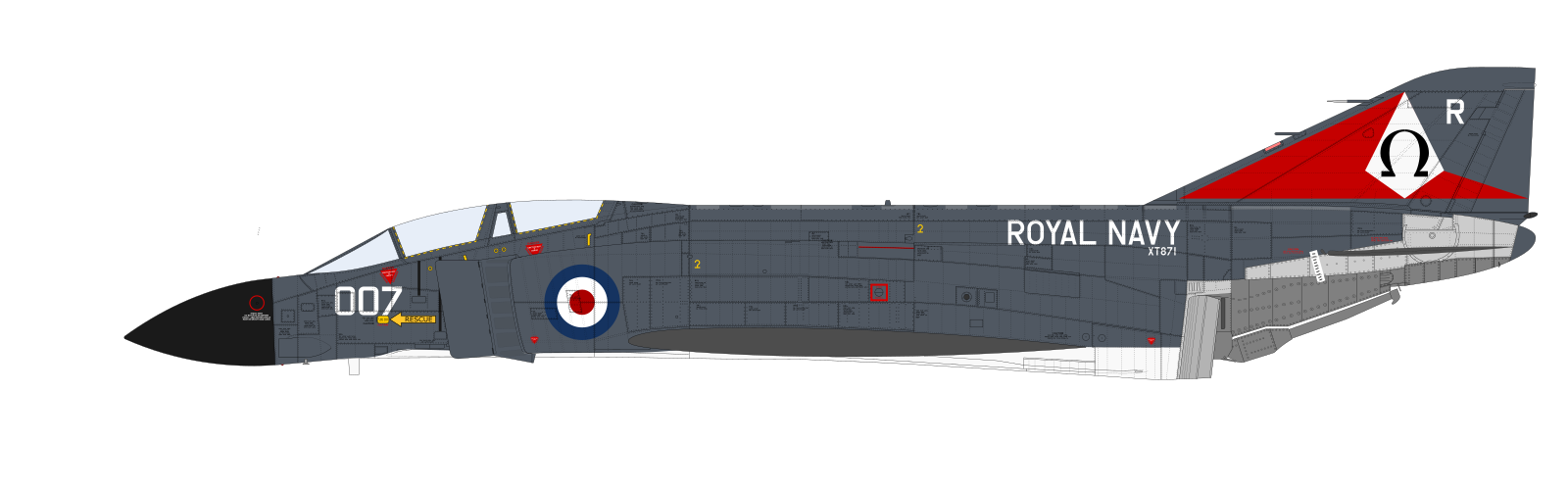

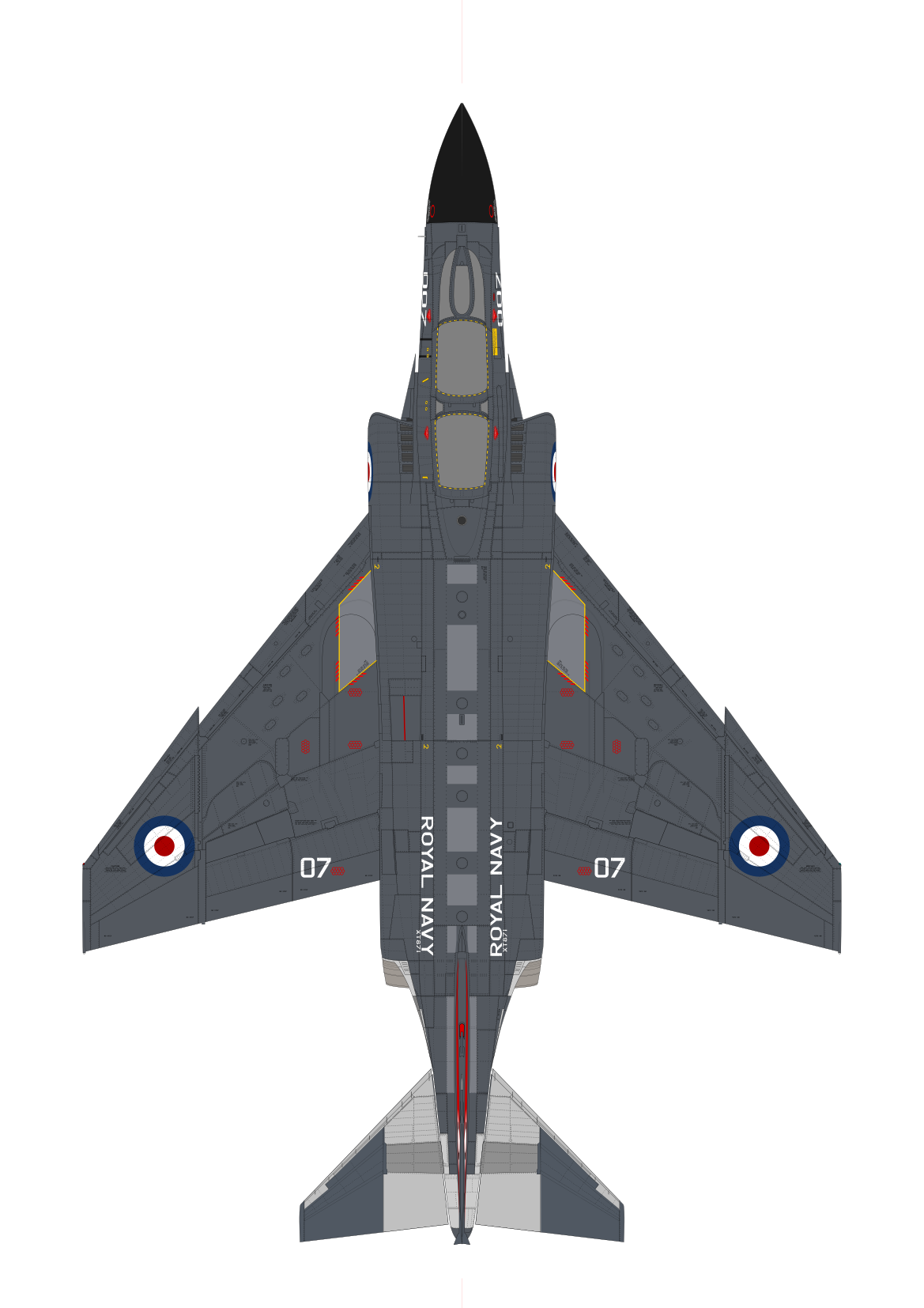

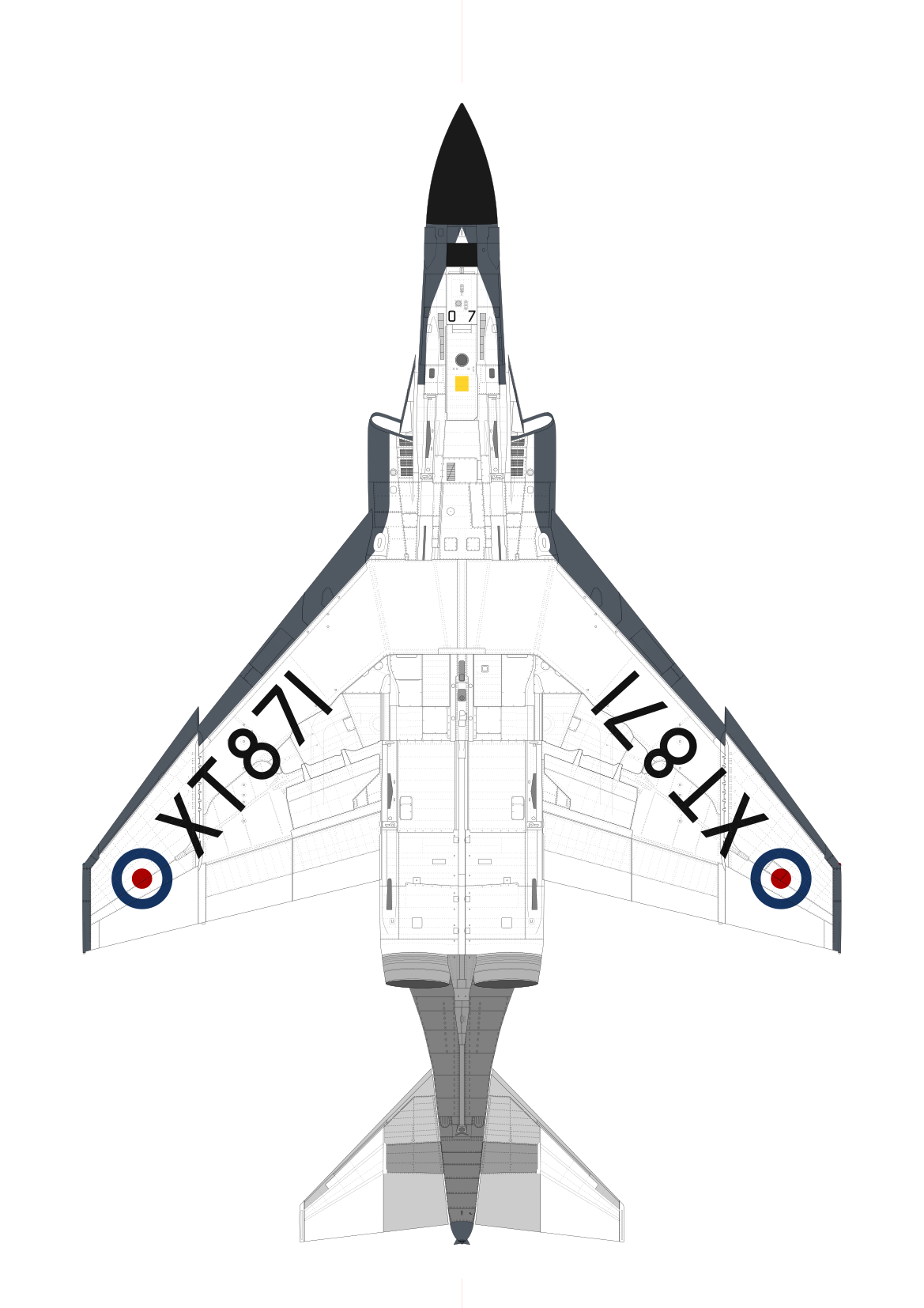

機番007はキット指定マーキングと同じだが、シリアルは異なる。マーキングの位置等の確認のため、塗装図を描く。尾翼のマーク、レターは写真をトレースして、正しい位置・形状にしてある。既存資料本の塗装図は、かなりいい加減なので要注意だ。ROYAL NAVYとシリアルは、そのまま版下に使えるように、胴体面の傾斜による縮小をしていないから、「絵」として見れば高さが過大。コーション関係はかなりアバウトな作りなので悪しからず。平面図は次回以降で。 |

|

ラウンデルは36インチ、ROYAL NAVYと尾翼のRは高さ12インチ、機番は14インチ、シリアルは4インチ。実は白のインレタは既に作ってあるけど、書体や字間が微妙に間違ってたり・・

併せて、上下面図(色なしの方ね)に機首のバリアカッターを追加。 |

|

|

|

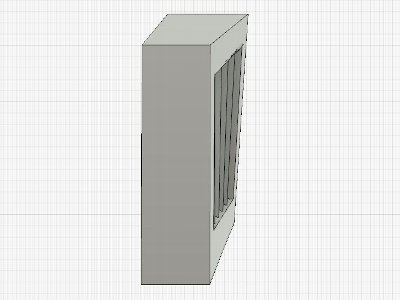

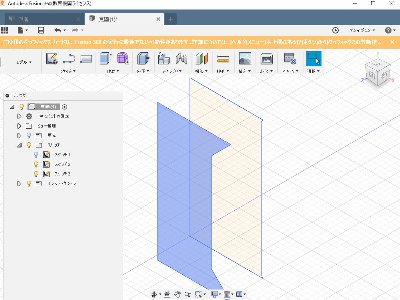

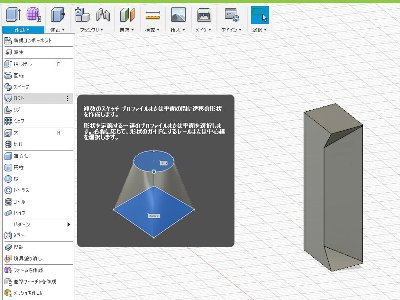

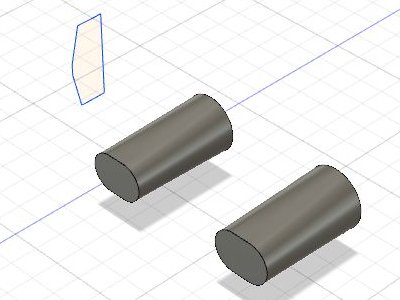

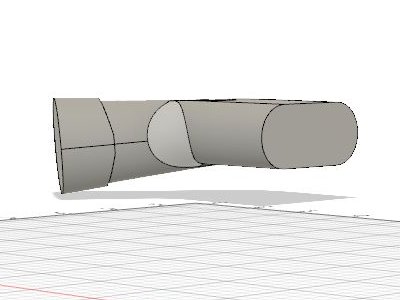

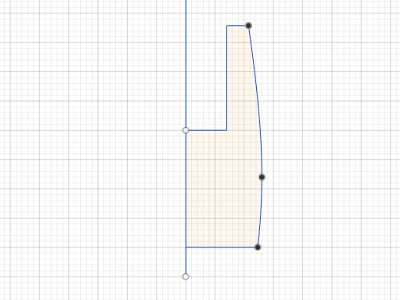

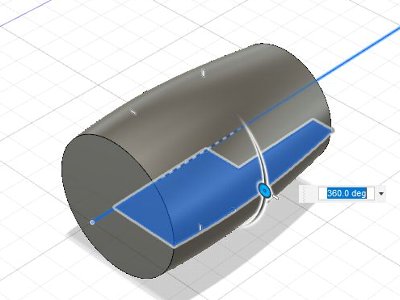

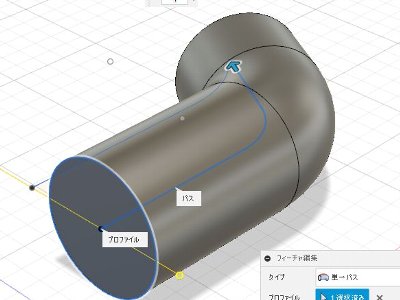

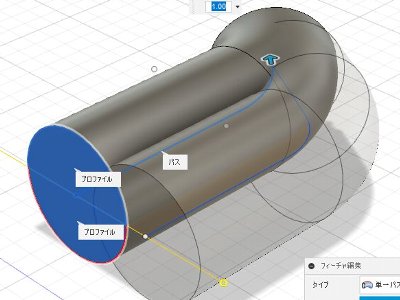

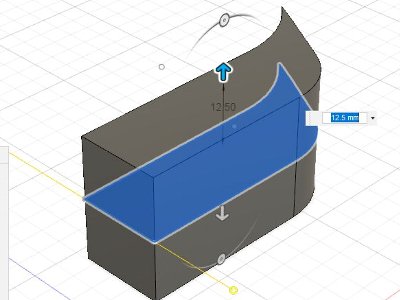

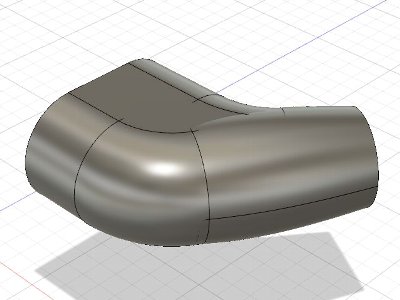

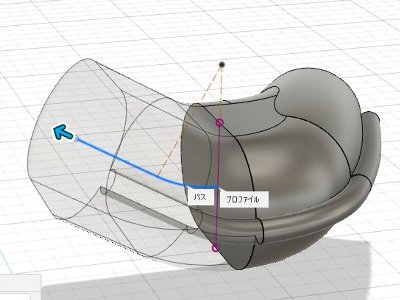

では、その作り方を解説する。使用するソフトは「Fusion360」。一応有料だが、教育機関向けには無料で提供されている。当該サイトを開き、ユーザー登録。教育機関名を聞かれるので息子の学校名を入力(←いいのか?)。これでソフトが使用可能となる。ただ、家では模型を進めたい。3Dは昼休みに勉強したいな、と会社PCにインストールしようとしたら、ネットワークのファイアウォールに引っかかってNG。仕方ない、システム担当者に「仕事で使いたいので・・」と頼んで解決する(←いいのか?)。※後日(2023/6)追記。教育目的のライセンスには学生証コピーの送付などが新たに必要になっている。非商業利用の個人使用も無料なので、そちらのライセンスを推奨。 さて、使い方の基礎はwebチュートリアル等に任せることにして、スリットのモデリング方法に話を進める。3Dモデリングの手法はいくつかあるが、今回のような幾何学的な形状であれば、平面図形(スケッチという)をベースに立体化することとなる。まず、下左のような2つの図形を描く。それを「作成」→「ロフト」という機能でつなげると右のような立体(ボディという)になる。これがスリット1枚分となる。 |

Fusion360の概ね全体の画面を表示。上に並ぶのが作業のツール。左の四角がブラウザ(後で説明)。右上の立方体は、視点方向を制御する。 |

右側のスケッチが単純な長方形だと、ロフトでこの形にならない。エッジに小さな三角形を入れる(2つのスケッチの頂点の数を一致させる)と初めてこうなってくれる。 |

|

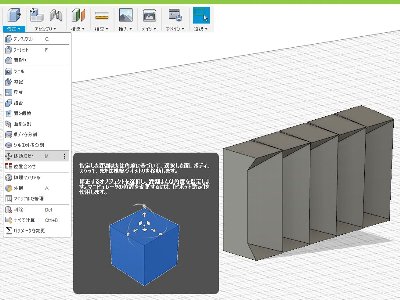

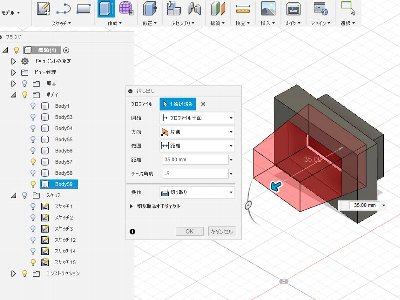

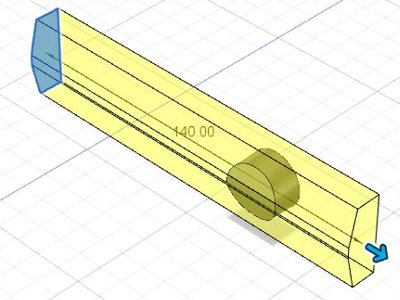

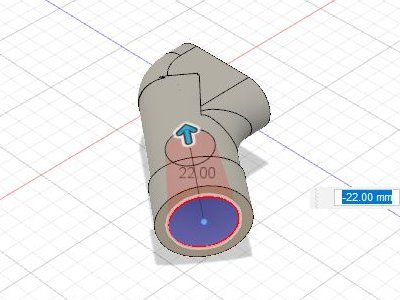

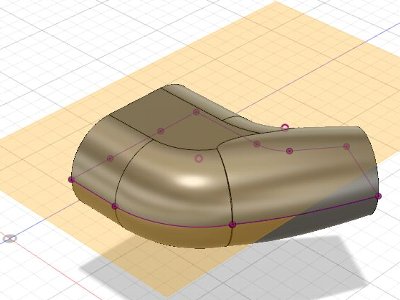

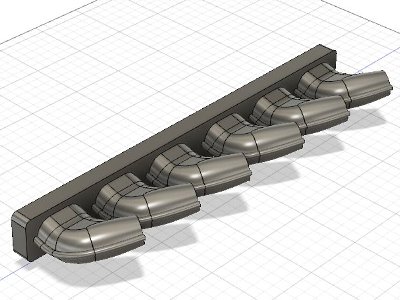

これをあと4つコピー&ペーストればいいのだが、このやり方が分かるまでが一苦労。画面左のブラウザ(inkscapeでのレイヤーに似た概念)で、コピー元のボディを右クリックしてコピー。もう一回クリックしてペースト。そこで現れる「移動/コピー」の画面で1°ずつ傾けて所定の位置に並べる(あるいは、「修正」→「移動/コピー」 →「オブジェクトを移動」→「ボディ」を選択し、次にコピーしたいボディをカーソルから直接クリック(あるいはブラウザの対象ボディをクリック)、「コピーを作成」にチェックを入れ、移動させる)。これで下左の状態。 次に外枠。スリットのボディは作業に邪魔なのでブラウザで画面から消す。スリットと同様に2つのスケッチを描き、「作成」→「ロフト」で歪んだ六面体にする(右画像)。スリットのボディのギリギリ外側を包含するように、スケッチの形、寸法を決めるのがミソ。 |

回転させたため、各ボディの間に段差が生じる。このままだと最終的な立体に隙間が生じてしまう。(解決策は後述) |

新たなスケッチは、既存のスケッチ/ボディの面から「構築」→「オフセット平面」で新たに設定した面に描く(最初の画像の2つのスケッチもこうして描く)。 |

|

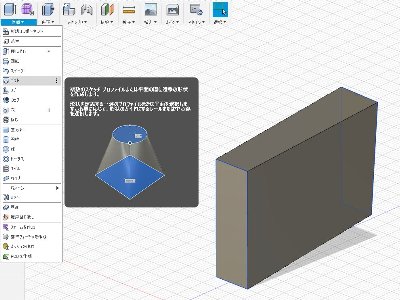

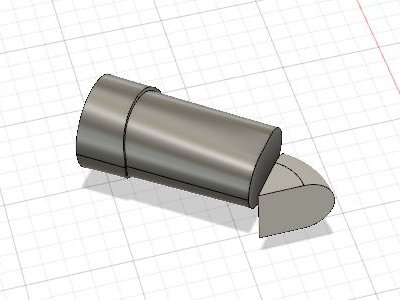

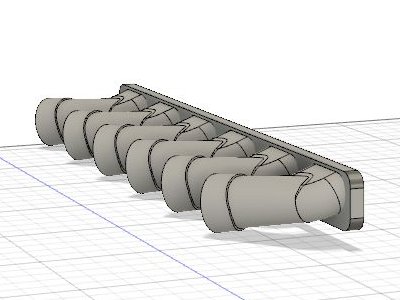

次に、外枠にスリットの入る穴を開ける。スリット部と同じサイズの六面体を作り(下左の奥の黒)、その左側の面を「作成」→「押し出し」で引っ張り出し(赤)、外枠ボディに対して「切り取り」を指定すると中がくり抜かれる。続いて、消していたスリットのボディを表示すると、最終形の一歩手前の状態。さらに、外枠の余分な部分を切り落とす。下右のように最終形とする四角形をスケッチして「押し出し(交差)」で、一番最初の画像の状態となる。 |

先に説明した隙間を埋めるため、押し出し部分には5°のテーパーをつけ、先細の六面体にする |

最初からこの形にロフトしようとすると、スケッチ面の設定が難しくなるのだ(基準面に斜めになるから)。 |

|

以上、だいぶ端折ったが、3Dモデリングがイメージできたのではなかろうか。簡単そうに見えるが(実際、分かってしまえば簡単)、ここまでの道は平坦ではない。頭の中では出来てるのに、fusion君が言うこと聞いてくれないのだね。 その一つのカギが「拘束」という概念。fusion360では、一定の条件下で点、線、面などの要素が拘束され、そうなると、作成(押し出し、ロフト、回転など)や修正(移動など)の機能が制限されてしまう。逆に、拘束があるがゆえ、三次元空間で直角や円の中心などがズレないというメリットがあるわけだが、この拘束をいかに解除するか、あるいは拘束されないようにスケッチを描くか、これが分からないと立体にならない(とはいえ私自身まだよく分かってないが・・・)。 ともかく、Inkscapeのレベルが小学生だとすると、Fusion360は中学を跳び越えて高校のレベル。で、私はまだ校門入ったあたりをうろついてる状態。さらにFusion360ではスカルプといって粘土をこねるようなモデリング方法があるが、これなど大学レベルかも。さてさて、次は3Dプリンターの購入だな。

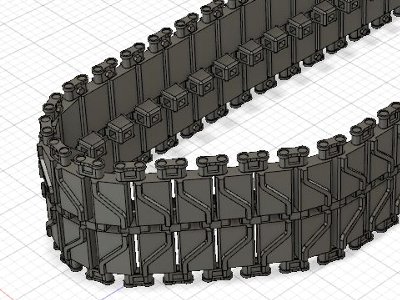

よって効果的な使途は、コクピットや脚庫などの機体内部および小物あたり。ジェットノズルやホイルなど造形が規則的に並ぶものには最強。それこそブリファンのノズルに使いたいところだ。機体外形本体も、難しいが出来なくはない。ただし大きなパーツは若干歪むかも。AFV系は、履帯や転輪などかなり使えそう。シャーマンの鋼製履帯とかいいな。夢が膨らむぞ。(←妄想で終わるか?)

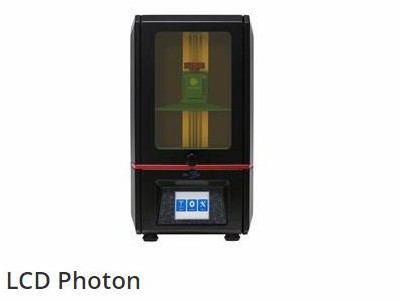

到着して試してみると早速トラブル発生。Fusion360で作ったデータをプリンタ制御用に加工するため、PHOTON専用のスライサーというソフトを使う必要があるのだが、私の廉価版ノートPCではこのソフトが動かない。原因は、私のPCのグラフィックス・ドライバーがスライサーに適合してないためらしく、メーカーのサービスに問い合わせたり、知人の知恵を借りたりしてもダメ。PCを新たに購入するしか解決策はないみたいだ。 どうやら、ノートPCではNVIDIAなどの独立したグラフィックボード(グラフィックカード)を備えていても動かないケースがある一方で(もちろん動くノートもある)、デスクトップPCではCPU内蔵グラフィックス(グラフィックボードより性能は劣る)でも動くケースがある。ということで、デスクトップを買うことにする。なるべく安く済ませようと、中古のDellをアマゾンに発注。キーボードとWifi子機(モニタはあるが、単身先は有線LANがない)もつけて約2万円の追加出費。ううう・・・。まあ、プリンタが最初から7万5千円だったと思うことにしよう。ということで、3Dプリンタ購入検討中の方は要注意。※後日追記。買い替え後継機種は、IV号E型戦車製作記を参照。

もうひとつ。金沢工芸大学のウェブ講義ノートもおすすめ。この中のFusion360スケッチ拘束、完全拘束は必読。※2023/6リンク先リバイス。

|

外観。(Anycubic社HPより) |

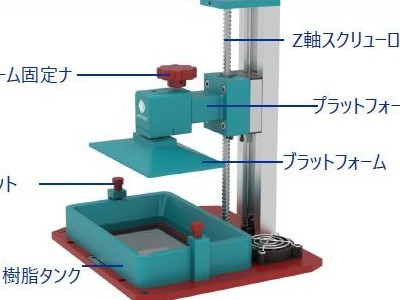

主要機構。(同社マニュアルより) |

|

|

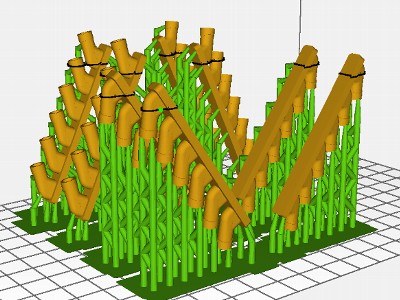

緑色がサポート。下の板状の部分がプラットフォームに貼りつく。造形中は上下逆さの状態。ちなみにこれはシーファイアの排気管。 |

|

このスライサーが使いにくいソフトで閉口する。サポートを加工しているステージで保存できない。また、層厚さや露光時間などのパラメータの設定もスライサーで行うが、スライス後のデータは変更できない。したがって、次回のプリントで設計変更するなら、一からサポートを付けないといけない。→閉じる前に設定を変えて別ファイルで保存すれば、設定違いの実行が可能。マニュアルも不親切。ちなみに、サポート画面でAddモードにしてカーソルを対象ポイントにおきクリックするとサポートが追加される(赤表示ポイントは不可、緑が可能)。

パラメータは、とりあえずスライサー初期値(メーカー推奨値?)、すなわち、層厚さ、露光時間、消灯時間、基底層露光時間、基底層数を順に0.05mm、10秒、6秒、50秒、5層とし、自作のスリットと頂き物のノズルをプリントしてみる。事前の勉強が功を奏したか、一回目から失敗なく造形できる。ただしノズルのリベットが再現されない。ネット情報では透明樹脂は露光時間が余計にかかるらしく、次は露光時間を15秒にする。リベットは若干改善か? 後日補足。グレイのレジンでは10秒にて露光。 |

記念すべき第一作。画像で見えづらいけどスリットは一応再現されている。 |

2回目、露光時間15秒。1時間ほどで出来る。サフを吹いてみる。リベットはほんのり再現され、ノズルは積層跡ややあり。 |

1/32シーファ47の排気管。スライサーの画像のオブジェがこうなる。歩留まり悪く、一部欠けたりくっついたりで3/8の成功率。 |

シャーマン・イージーエイトの履帯。形状の調整が必要だが、実用に耐えるものが出来そう。一部欠落あり。 |

|

終了直後の造形物はべたべたのレジンまみれ。無水エタノールで洗浄する。イソプロピルアルコールでもよいらしい(こちらが安価)。タッパーが便利。フタをしてシャカシャカして洗うのだ。あとは樹脂を移すコップと手袋はあった方がよい。その他、やってみて気付いたのは、サポートが不十分だとうまく造形できない場合がある。部分的にでも欠落すると、固結した樹脂がフィルムに残り処理が厄介。サポートは成形後の切除・整形が面倒だけど、太め、多めが吉のようだ。 最後に、実際に造形してみての感想など。ディテールの精度、解像度は、対象物や出力方法にもよるだろうが、プラモやレジンパーツまでのキレはない。場所により積層跡も出来る。これは前述した作動原理を考えれば仕方のないことで、使っているデータはデジタルだけど、プリンタ内部で起きている物理現象(化学というべきか)はきわめてアナログちっく。しかも廉価版で液晶(ドットは0.05mm)なので、条件により光が漏れて造形物が厚くなる、または逆に生成されないことがある。※後日追記。その後プリンタが改良され、精度と解像度は大きく向上。プラモパーツと同等程度のキレとなっている。 しかし、これらを解った上でなお、今まで不可能だった造形が可能になるのは大きな価値がある。一方、慣れないせいもあるけど、とにかく大変。あのプリミティブなパーツひとつ出力するまでの労力と時間は普通にモケイが一つ完成するぐらい。忍耐力と情熱がないと無理だろう。それと臭いとべたべたが厄介。触ったもの全てがべたべたになる。まるでメドゥーサ(あ、あれは石か)。家族同居の方は不興を買うかもね。こちら単身宅だからいいけど(逆に逃げ場がない)。

|

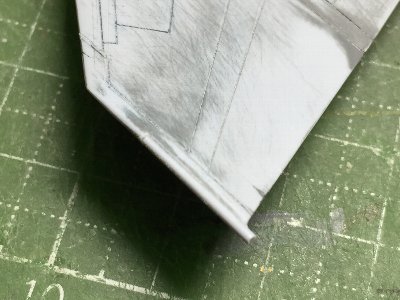

以前のスリットを切り取って新たにはめ込む。下辺が不足しており、プラバンを足す。 |

整形し、様子を見るためサフを吹く。まあ十分でしょ。このあと消えたスジボリ等を再生。ノズルは最終形ではなく仮り置き。 |

|

まず、出力時に一番大切なのは温度管理らしい。20〜25℃が適温。温度が低いとプラットフォームへの定着性が低下し、成形時のキレも悪いとのこと。レジンは温度によって粘度が大きく変わり、20℃を下回ると蜂蜜のよう。高温になると徐々にサラサラになっていく(つうても程度問題だが)。 そこで、出力前にプリンタとレジンを十分に温めておく。ドライヤーも有効。出力中臭いので、ワンルームのキッチンスペース(というか廊下というか玄関というか・・)にプリンタを置き、閉め切ってファンヒーターをつける。狭いのですぐに室温30℃近くなる。また、出力中は硬化熱(だと思う)でプリンタ内部は周囲より若干温度が高くなる。 出力時のパラメータ設定は温度に比べれば二の次かな。メーカー初期設定で十分な気がする。積層厚さは最小0.01mmまで設定できるが、水平面の解像度は0.05mm固定。層を薄くすれば緩い斜面での積層跡は目立たくなるが、逆に垂直面は層が増えることで荒れてくる。初期設定が水平解像度と同じ層厚0.05mmなのは一理ある。消灯時間は小さい値を入れても6.5秒以下にはならない。これは温度暴走を避けるためとか(レジンは固結時に熱を発する)。 モデルの向きによって出力品の質が大きく変わる。いきなり大きな水平面が現れる場合(スライサー画面では下面に)、その層がフィルムに持っていかれ、バット内に固着してしまう。これを避けるには、サポートを沢山つけるか、モデルを斜めに置いて、平面が現れないようにするか。 一方、上面が水平面となる場合、その面には積層跡が生じないのできれいな平面となる。ただし、その面上では凸リベットなどの再現性が低下する。また、インジェクションキットの「ヒケ」と同様、成形厚さの急変が表面に影響する。たぶん厚いと光が漏れやすく、硬化する範囲が広くなるのだろう。 そのほか小ネタ。バットに固着したレジンを濾すのに、100均のキッチンシンク排水口のネット(小)が便利。コップがわりのペットボトル(上半分を切る)に被せて使う。薄いゴム手袋を外すと指が裏返し。息を吹き込むと元に戻る(←貧乏性だから使い捨てしないのだ)。イソプロピルアルコール、近所の薬局では70%濃度しか入手できない。それでも十分洗浄可能(後日、通販で100%を安価に購入)。展示会で自作バット蓋を頂く(感謝)。作業中放置しとくのに便利。アルミテープで紫外線もカット。最後に、レジンもアルコールも、極めて引火性が強いから、火事と火傷には十分注意されたし。

|

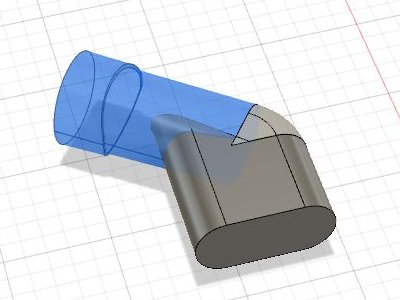

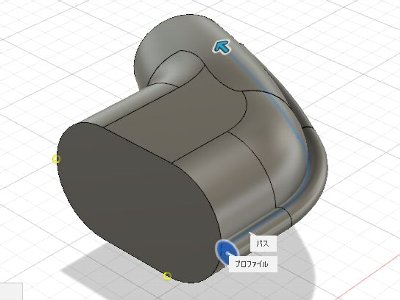

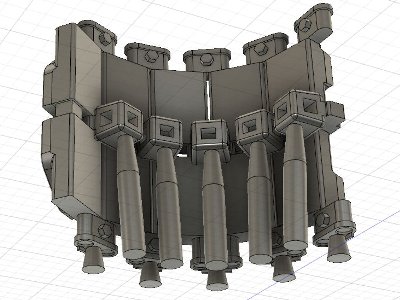

出口のパイプは単純な円錐ではなく、上から見ると円筒形。スロット(小判形)と円をロフトする。 |

後縁の板が重なった部分は山形をしている。「移動/コピー」したものを「尺度」で1.07倍し、スケッチで切り取る算段。 |

こんなふうに「押し出し」「交差」で切り取って、元の位置に移動、結合する。 |

先端のカーブはスロットを切り取った形をスケッチし「作成」→「回転」(角度指定)する。このあと所定の位置に「移動」。 |

基部はスロットを押し出し、余分な部分はスケッチして切り取る(後縁の部分と同様)。 |

パイプは横から見て後ろ下がりなので、先端を軸に回転させる。後方側の基部との接合ラインを「フィレット」で丸める。 |

後端面を選択(対象面をクリック)し「スケッチを作成」で円を描き、押し出して切り取る。 |

あとは「コピー」「移動」で6個並べて、土台をつければ出来上がり。 |

|

実は、試作品は直上左画像のボディを左舷側として作ったが、出来上がってみると、ひっくり返して右舷側とした方が、前方から見たときの根元部分が、V形エンジンから斜めに出てるって感じでイイ具合。そこで、回転して左舷用として土台(これは地面に垂直)を付け替え右舷用とする(上右画像)。 3Dデータ作成のコツは、実物をいかに単純な形に分解するか。当初は基部から後端までをロフトでつなごうとしたものの、こんな複雑な形はロフト君が言うことを聞いてくれない。彼は、出来の悪い新入社員と一緒で、指示が少ないと勝手に動いて意図しない形になる。そこで指示を追加するが、それが千分の1ミリでも規則に反していると従わない(←小役人と一緒)。指示が多すぎると「僕、出来なーい」。そこを上手く動かすのがデキる上司なわけだが、ロフト君、指示を聞くときと聞かないときの法則も気まぐれ。だからいつまでたっても予測不能。 スィープ君もロフト君と似たところがある。一方、フィレット君は、スケッチでもボディでも、細かい所で意外に役に立つ。優秀な派遣社員って感じ。二本の直線に接する円、なんてのはフィレット君にやってもらうのが一番。その例えでいくと、押し出し君と回転君は謹厳実直な中堅社員だな。堅すぎて融通が利かないのが・・・ もうひとつ。タイムラインという機能が便利。2D図面と異なり、3Dモデルは一本の時系列的流れに沿って設計される。この時間を遡って修正を加えると、その後の作業をもう一回繰り返すことなく最終形が修正されるというもの。Fusionの画面下辺に並んだアイコンがそれ。とりあえず、ざっとした形を作っておいて、出来上がりを確認しながら細部を修正していく、という手法が使えるのだ。上のグリスピ排気管も、一回目からこんな形に出来てるのではなく、何度も修正をかけている。画像は、最終的に出来たものをタイムラインで遡って見せているわけ。 |

1/48 P-40Bの排気管も試作。中央の溶接跡も再現できるぞ。拙作フライングタイガースも換装する予定。 |

イージーエイトの履帯はこんな風に一体化してから上下前後に4分割して出力する。これぞ3Dプリンタならでは。 |

|

|

まず、出口の樽をスケッチ。曲線部はスプライン曲線で描く。これはいわゆるベジェ曲線。ただしInkscapeよりちょっと扱いづらい。 |

軸の周りに回転させれば樽の出来上がり。出口の穴もここで出来る。樽の底は基部スロットの直径に合わせるのがポイント。 |

基部から樽へは円をスイープする。こちらは基部の前半。パスの曲線(スプラインで描く)で排気管の形が決まる。 |

基部の後半も円をスイープ。先端で前半のスイープと一致させるのがポイントその2。 |

間の凹みは、スイープさせるパスによってできる図形を押し出すことで埋める。 |

先端の樽を回転、移動して合体。これで排気管の基本形のできあがり。 |

オフセット平面を作成。アクティブにして、スケッチ→プロジェクト/含める→プロジェクトで排気管のボディを選択すると、平面上にシルエットがスケッチされる。 |

不要なスケッチ線を消去、基部断面に円をスケッチし、先ほどのパスに沿ってスイープすると、溶接跡ができる。以前掲載のお試し品はこれを6個並べたもの。 |

実は、基部は上方に折れ曲っている。基部の不要部を押し出しでカット。その断面に垂直な面を作り(長方形を描いて押し出すのが簡単)、パスをスケッチして断面をスイープ。 |

移動/コピーで並べて土台をつければ出来上がり。等間隔に並んでないところも忠実に再現。 |

|

外形を作るポイントは、樽の曲線、円をスイープする曲線、樽の角度。タイムラインで戻って、納得いく形になるまで修正する。単体でOKと思っても6個並べると「あ〜あ」だったり。よく見ると樽と円筒の接続部にくびれがあるが、出力されると全然気にならない。こういう割り切りは3D造形で大事かも。溶接跡をスイープするパスは拘束されているから、どこかを修正しても自動的に変更される。最後にスケール実寸に合わせて縮小する。 この溶接跡のような小さな凸形状は、PhotonではFusionで設計した数値と一致しない。これがまた、ある閾(しきい)値より小さいと成形されず、またある閾値をこえると過大に成形される(←光造形の原理を考えると理解できよう)ので、見極めが難しい。同じデータでも出力パラメータや出力角度によっても違いが出る。このへんはテスト出力を繰り返して詰めていくしかない。 こういう事情なので、スケール違いで複製する場合、細部のアレンジが必要となる。1/72だと溶接跡を太く、出口の穴を小さく、土台を厚くする。前回紹介のグリスピ排気管は、出口部の浮き出しモールドが曖昧で、パスに沿って小さな長方形をスイープしてスジボリを追加してみる。結果、スジボリにはならないが(長方形が小さい?)クッキリ感は出てきたみたい。

後日追記。これ、私だけではなく、一部界隈では「スピリチュアル現象」と呼ばれている。ChiTuBoxというメーカーのスライサーがよいらしいが、私はPC設定のせいかログインできない。この現象については、チャーチルなども参照されたし。 |

赤丸内に注目。これノズルの断面なんだけど、なんでこんなところにあるの? しかも隣と揃ってるし。 |

|

プリンタ同梱の透明緑のレジンが尽き、同社のグレイのレジンを買ってみる。光を通さない分だけ薄いもの、細かいものの造形には向いているかな(透明だと透けた光で余分なレジンが固まると考えられる)。造形後すぐにディテールが分かるのもマル。半面、強度が低く脆いような。また事後変形(反り)が大きいか。露光時間は10秒にするが、特に問題は感じない。さて、次はどっちを買おうか。誰かブレンドした人いる? ←多分可能。 事後変形は、熱湯である程度修復できるようだ。あるいは戦車の履帯の微妙なたるみ表現とか。ただし、それが長期的にどうなっていくかは未知数。 スライサーのサポート自動設置機能が頭悪くて困る。考える時間が長い割りに、出た結果が使えない。欲しい所になく不要な所にあり、それを手動で修正するのが面倒。そこで一案。Fusionの段階で、サポートを呼び込む「足」みたいなのを付けておく。これだとオートサポートでも概ね満足(相変わらず時間はかかるが)。履帯では特に有効。ひとコマできた時点で足をつけてコピーする。それでも百点取れないスライサ君・・・ ちなみに私は初期設定の30%でなく40%としている。 |

シャーマンの履帯につけた「足」。別にサポートの形状をしてなくても、下(スライサ画面で)に出た突起、あるいは面の押し出しとかでも可。 |

|

|

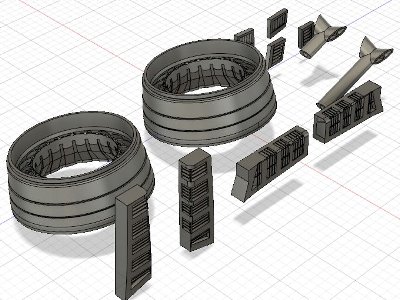

1/72ファントムFG.1・パーツセット ファイルダウンロード 各データの作成は、これまで紹介してきたテクの範囲内で十分出来る。インテイクのスリットは、平面形と側面形の押し出しで基本形を作り、各スリットを並べ、エッジの丸みはフィレット(場所により直径を少しずつ変える)。ノズル外周はスケッチして回転、スイープでスジボリ。サポート除去のマージンに基部を少し長めに設計してある。各パーツを並べる向きは、試しプリントで一番出来がよいもの。スリットの抜けがイマイチなので、極める向きはスリット形状を変更されたし。実物(および本データ)は斜め45°くらいだけど、模型的には垂直の方がよいかも。その場合、成形方向も要変更か。 さらに、以前記事にしたグリスピとP-40Bの排気管データもご提供。 「早く飛行機のモケイを作れ〜(怒)」←天の声 |