フォッケウルフ Fw190A-8 エアフィックス 1/72 製作記

|

|

しかし、ハンターは最近忘却の彼方だなあ・・・。図面も途中で休止状態だし。ま、そのうち始めるので(多分・・)気長にお待ちを。 (注)最初はA-5として製作開始したのじゃ。

主翼とフィレットの間には大きな隙間が発生。プラバンを挟んで瞬間で固める。主翼後端は分厚く、前縁もダルい。ここはNACA23000翼型になるよう、定規に貼った240番ペーパーで盛大に削る。その他、各所の段差、隙間、太いスジボリを瞬間で埋める。 |

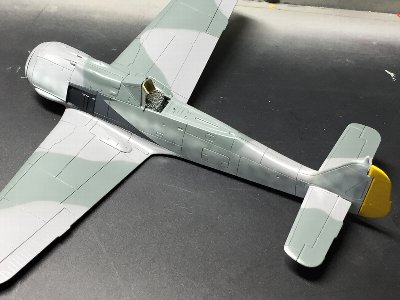

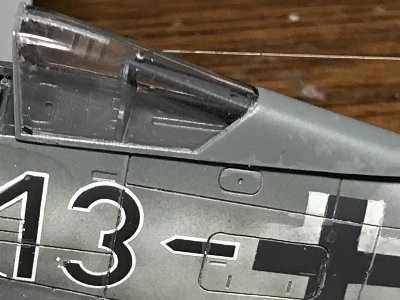

まず一の字。ガンカバーの段差は、まだ残ってる。コクピットはスルーするので、まだ色も塗ってない。 |

主翼を接着して十の字。エアオリジナルのキャノピを乗せてみる。 |

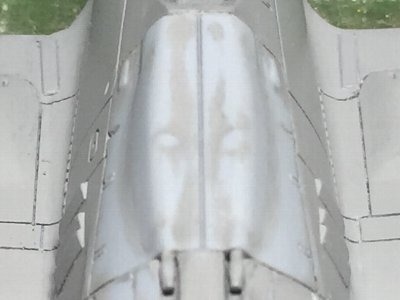

鼻筋はこんな具合。基本的にバルジを削ったのみ。 |

この角度からだと、細さがよく分かる。この段階ではガンカバー後端の段差は削り落としてある。 |

|

ともあれ、ガンカバー下端の幅、風防の幅は誤差0.1mmもない。惜しむらくは、カウルの長さは0.5mm過大。先端のリングが厚いのかな。主翼下面パーツがまた良くて、フィレットに挟まれた胴体が丸く膨らんでいるところが、よく再現されている。古いキットは皆ここが平ら。あと、垂直尾翼の前縁が尖って、ちゃんと翼型になってるところも高評価ポイント。旧来キットでは、四角い胴体の影響で前縁が平らになってるのも多いよね。それじゃあ、空気抵抗あり過ぎだっつうの。

|

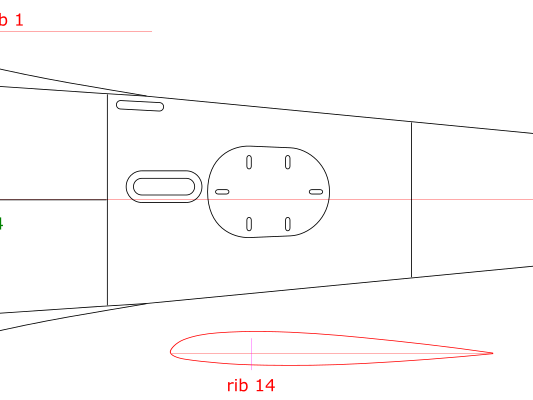

翼型図など余計なものは無視してくだされ。 |

|

つうことで、新しいキットを買ってきて、タミドラに合わせてイチからやり直す。今度はキットのモールドをそのまま残す。だからガンカバーもA-8のままとする。タイトルは、しれっと直しとく。

|

コクピットパーツを0.5mm程削って幅を狭めておくとガンカバーがぴたっと合う。カウル回りも慎重な擦り合わせが必要。 |

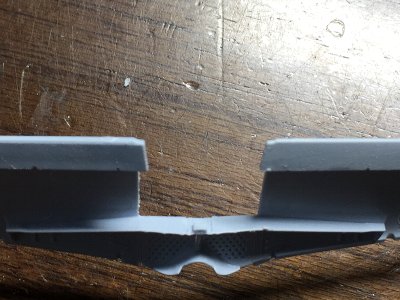

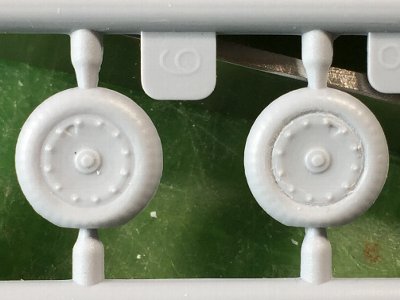

フラップ後縁がやたら分厚い。パーツ状態で0.5mmまで削っておく。左:切削前、右:切削後。 |

上反角を保持するため、脚収容部上部を補強。動翼モールドはタミヤパテで埋める。 |

主翼と胴体との合わせもキツくなるから、接着面を削って調整。翼と一体のカウル下面も胴体パーツと十分に擦り合わせる。 |

|

エアのキットは、基本外形が正確でイメージばっちりだから、作っていて気持ちいい。似てないキットは、だんだん気持ち悪くなってくるんだよね。ガンカバーの膨らみが若干オーバーかな。とりあえずそのまま。

前回更新で書き忘れたけど、主翼上面のフラップ上側部には盛大なヒケがある。これもタミヤパテで埋める。完全じゃないけど機銃ブリスターが邪魔で妥協。もし完璧を期すなら、ブリスターを切り取って、穴をプラ材で塞ぎ、整形の後ブリスターを接着するしか方法ないだろうね。 |

翼付け根の短冊状のスジボリは、面倒なのでプラペーパーを貼る。一部のスジボリがガタガタだな。気にしないことにしよう。 |

スジボリの具合を見るため、ウェザマス黒でスミ入れしてみる。思ったよりいい感じ。なお、左画像はサフ済、未スミ入れの状態。 |

別角度で。スミ入れすると、鼻筋の細さがさらに際立つ。 |

胴体下面の峰の立ち具合なんかもバッチリ。脚庫の表現力もOK。ただ、カウルと胴体のつなぎ付近は、モールドぬるいし、合わせもイマイチで手間がかかる。 |

|

ところで、前回更新で、柔いくてモロいプラと固い瞬間の混在で、スジボリがキレイに彫れない、と書いたところ、硬化後も硬くならない瞬間接着剤の情報を頂く(感謝)。以下引用して紹介する。 ゴム用瞬間接着剤「OKボンドFX」(http://www.okmodel.co.jp/catalog_accessories/43451)。硬化後も柔らかくカッターで削ることができ、削り味はカリカリと割れるような感覚ではなくタミヤのプラバンをタミヤセメントで積層してまだ充分固まっていないうちに削る感じの柔らかさ。硬化時間は非常に早く、開封後常温の室内に放置すると半年ほどで全部硬化してしまうので冷蔵庫保存が必要。硬化後は透明な削りやすい透明なブロックが得られる。 良さそう。買ってみよう。

|

ネットで拾った実機写真。膨らみの境のクビレはそれほど目立たない。なお、画像は回転、反転している。 |

同じくネット拾得写真。塗装&マーキングは本機にする予定。ドイツ機ファンならすぐ分かるよね。 |

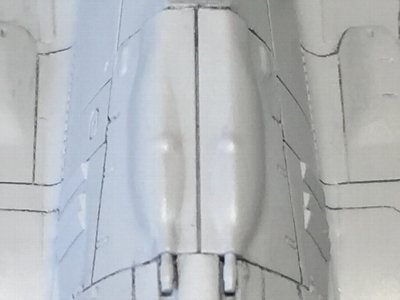

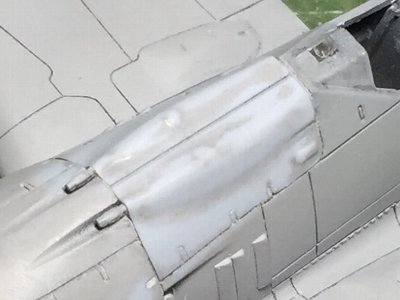

キットオリジナル。クビレがハッキリしている。撮影角度やライティングもあるけど、上の実機写真と見え方が全然違う。 |

こちらもキットオリジナル。横方向に膨らみ過ぎ。 |

修正後。クビレより上側、膨らみの側面を削る。上面は削らず、側面形は変えない。クビレは溶きパテで気持ち埋める。 |

こういう切削は、やすり系でなく刃物系がよい。ノミやナイフの刃を立てて、こそげるように削る。最後にペーパーで仕上げ。 |

|

|

エデュのブレードはなかなかイイ雰囲気。ブレードは切り取って、スピナ整形後に真鍮線を介して接着する。 |

部品分割のせいで、スピナ後端とファンとが一体化している。境目にスジボリ。 |

|

|

風防を接着し、セロテープでマスク。マスク後に風防窓枠を気持ち削ってエッジと平面を出す。 |

これで正しきフォッケの姿が出現する。 |

|

マスキング補足。ぬるい凸の窓枠なので、テープを貼る前にデザインナイフ(刃がカーブしたものが使いやすい)で境界にスジをつけておく。セロテープを貼ったら、このスジをガイドに切る。

胴体バルケンクロイツは上半分のみに白枠、としている既存塗装図は多いが、写真をよく見ると白にしては明度が低い。76を上塗りしたのか、白を磨き落として76地が出ているのか。JG26機で、このような例が他にある。胴体十字と排気管後方の黒は、機番と比べてやや明度が高い。主翼下面の十字は外側の黒細枠が無いタイプのように見える。 スピナの渦巻きはなし。塗装が楽でよい。規定ではスピナとホイルハブはグロスの黒、プロペラブレードは70。当機はプロペラ根元にマスバランスが付いている(作品未対応)。尾翼が分かる写真がないが、オーソドックスなマーキングのようだ。以上考証協力はオービーズ諸氏(感謝)。 |

フォッケファンにはお馴染みの写真。ファクトリーコードSHが透けて見える?? |

|

折角なので、版下用データファイルと、それを流用したカッティングマシン用のデータもオマケしてご提供。オマケの鉄十字は突き合わせ塗装できるようにオーバーラップなしの設計。

|

動翼にインレタを貼る。翼外側機銃のブリスターは一旦接着したやつを撤去。 |

|

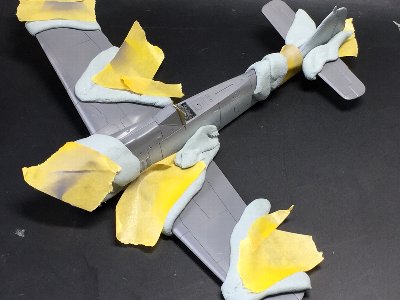

では塗装。以下画像で。 |

まずはインレタの上にサフ。下面、側面の76から始めて75をフリーハンドで。 |

下面のブリスターは悩ましいところ。削り取るのも面倒で、そのまま残しとく。 |

境界をMrペタリでマスクして74を吹く。右翼の塗り分けは実機写真から74を広めに。 |

マスクを剥がしたところ。このあと76のフリーハンドで境界をタッチアップ。 |

0.2mmダブルアクションに持ち替えてモットリングを吹く。スピナは機番と同じ黒(白3割)、ペラは70に白1割で塗装。 |

マスクして黄色。黄色はRLM04のビン生。 |

排気管後方はロボでカットしたマスキングシート。インレタと同じデータを使っているから形状がピッタリ同じ。 |

排気管直後は一段暗い。機番等と同じ白3割の黒で。 |

機番と十字は黒インレタを作ったが、微妙な色調を表現するため塗装とする。 |

マスクをはがし全体にフラットクリアを吹いて、塗装の段差をラプロスで均す。機番と十字の色調の違いに注意。 |

翼前縁の波型塗り分けの有無は確証なし。胴体十字のフチも塗装で表現するのでマスクする。 |

途中省略してインレタ終了。ハートは赤インレタでなく、白をハート形に抜いて下地に赤を塗っておく。 |

下面の鉄十字は、黒白ともインレタ。ここで、インレタ保護のため、再度フラットクリアを吹く。 |

右舷はこんな感じで。写真と見比べると、胴体のモットリングはもっと薄い方がよかったかな。 |

|

補足。胴体十字のフチは、76を吹いてから薄く白を吹き、ラプロスで白を磨き落とす。落としすぎは面相筆でタッチアップ。マーキング後のフラットクリアを吹いて研いだのち、薄めた黒の細吹きでウェザリング。フィレットも黒で排気汚れ。汚し過ぎはラプロスで落とす。機番などの白フチのインレタは、位置決めが難しい。やり方はハセドラの記事なども参照くだされ。 ハートのJuttaの文字はインレタ作り忘れ。ストックのデカールがあると思ったんだけど見つからず。心の目で見てくだされ。排気管後方の白フチは、もうちょい細い方がいいんだけど、これ以上細くすると転写の失敗確率が上がるので悩ましいところ。 |

これにて塗&マ概ね終了。あとは脚庫の02くらい。改めてこのキット、鼻筋が「しゅっ」としてカッコいいなあ。 |

|

当機の増槽ラックは特殊な形をしている(以前に掲載した実機写真参照)。詳細がよく分からないので、とりあえず「なし」としておく。ドーラは末期仕様ということで、コーション類はオミットした。当機はまだ余裕のある時期なので、主脚の荷重表示と翼のウォークウェイのデカールを貼る。これらはキットのデカール。黒点線は長さが足りず2機分を使う。実機が黒かどうかは知らん。燃料の三角マークは当機にないので貼らない。その他のコーションはオミット。 |

ハブの周囲をスジボリ。メクレはノミで切り取る。左、キットのまま。右、工作後。 |

コーション類はキットデカール。0.3mm真鍮線で脚表示棒を追加。これはドーラ×2にも追加工作。脚カバーの湾曲は、ちょい過大。 |

翼上面のはがれなどを面相筆で描き込む。 |

防弾板はタミヤの余りパーツを使う。おや、インレタが一部欠けてるぞ。何かで引っ掻いたか。ショック。 |

|

最後にフラットクリアを全体に吹く。今回はGX117「つや消しスーパースムーズクリアー」を使用。ガイアのフラットクリアよりつや消しが強い感じ。

とはいえ手放しではない。胴体機銃カバーの膨らみ過ぎは前述のとおり。また、そのまま組むとカウル下面ラインが、横から見て後ろ下がりとなる(作品は未修正)。カウル正面の防弾リングがやや厚い(前後に長い)。修正は胴体パーツのカウル前面を削るのがよいだろう。段差も表現できる。拙作もそうしている。あと、冷却ファンが前に出過ぎかな。パネルラインは過不足がある。作品は垂直尾翼上部など一部修正忘れ。 |

完成。プラモデルとして見ると手間がかかったり細部が甘かったりするけど、外形の良さがその欠点を埋め合わせて余りある。ラダーのリブがいい感じ。やっぱインレタ貼ってよかったよ。 |

鼻筋の細さに注目。これが正しいライン。削り飛ばしたエルロンタブロッドのフェアリングをプラ材で再生。 |

主翼と胴体との取り合いも実機どおりだ。鉄十字は白黒とも自作インレタ。 |

|

|

|

|

|

Inkscapeを使ってJuttaの文字を描き込んでみる。 |

|

キャノピの防弾板は、実機は頭部パッドの直下まで幅広な後期のタイプ。頭部に接続する支持板は、サイドにワイヤを取り付けるタイプ(横から見ると。矢印の半分形)で、プリラー機は、このサイドワイヤは付いて無いように見える。 キャノピにプーリーは取付けられてなく、アンテナワイヤ先端は固定されており、キャノピ内部には取り込まれてない。したがって、キャノピが開状態のときは、アンテナワイヤはドーラのブロウンフード(blown hood)と同様に、弛むのが正解。実機写真にも、弛んだワイヤが写っている。ワイヤは、T字形に分岐し胴体後部に引き込まれる。 弛んだアンテナ線はあまり知られてないのでは? 既存文献の塗装図でも、キャノピ開でアンテナがピンと張っているのがあるね。作品は・・・そのうち直そう(いつのことやら)。 2024/1/28追記。この弛んだアンテナ線はプリラー機だけで、他のA型は全てプーリーによってピンと張っているとのこと。

|