フォッケウルフ Fw190D-9 タミヤ 1/72 製作記

2020.8.21初出

|

|

|

断捨離のページより再掲。風防含めてストレート組み。 |

ということで、風防&キャノピをエデュに交換し、それ以外はキットを素組みする。細かく見ると、実機と違う部分が多々あるが、そこはスルーする。自分の中で「正しい外形のドーラはこれだっ!」てのは、ハセ1/72で徹底的に追求しており、今更タミヤで同じことをする気はないのだ。え?エアのA-5はどうしたって? いやあ、スジボリの途中でかったるくなっちゃったんだよねー。

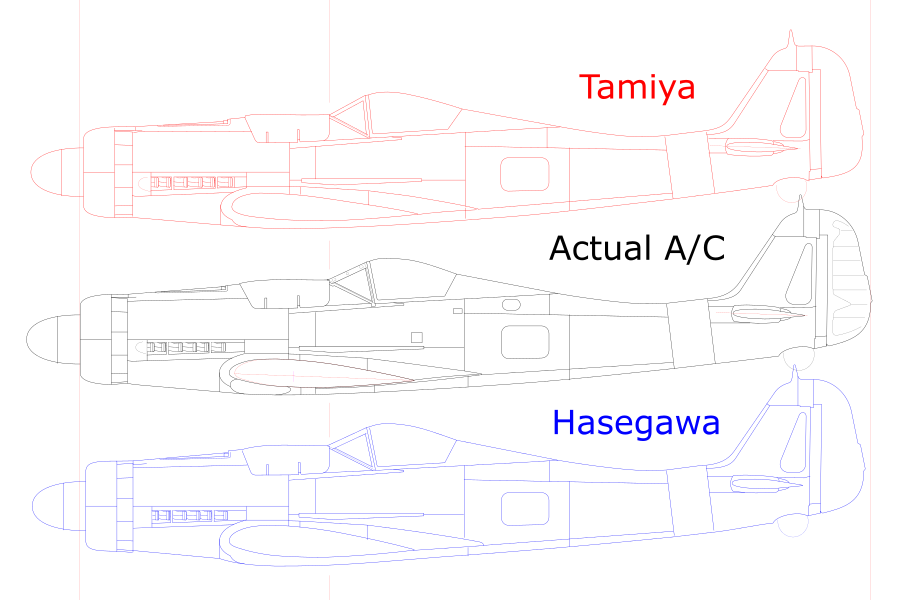

この図で一目瞭然だが、タミヤの風防は傾斜が立ちすぎ。また、ガンカバー後端(=風防前下端)が低く、まるで矢印の方向に叩いて凹ませたイメージ。主翼下面は、ハセほどではないが鳩胸気味。さらに、これらのせいで、機首が上向きに見えてしまう。ラジエーターカウルに関しては、先端のカーブの丸みが実機どおりでハセより優れる。ただしカウルフラップが前後に長い。もっとも単に縮めただけでは機首が短くなるのでNGだ。 |

実機(黒)と比較すると各社の特徴がよく分かるね。タミは風防側面窓の三辺の角度が全て違う。また、機首が上を向いているように見える。これ実は目の錯覚なんだけど。ハセは胴体上側のラインのイメージは良い。ただし鳩胸のせいで胴体中央部が太いのが残念。 |

|

|

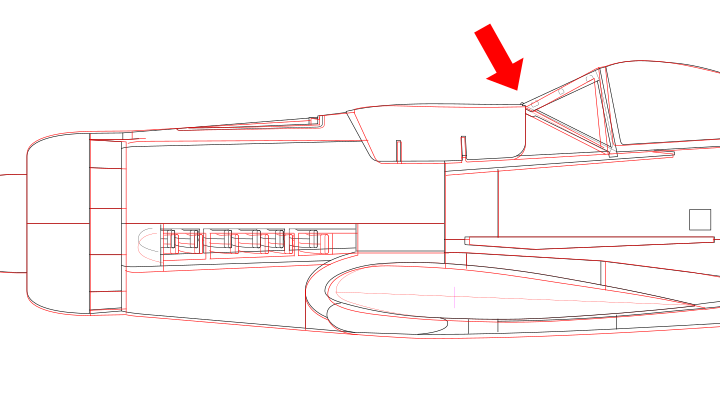

タミヤ(赤)と実機(黒)の風防フレームの傾斜角の違いに注目。重ねると、カウル自体の軸線は傾斜してないことが分かる。矢印部の凹みが元凶。あと、排気管回りが一回り大きい。 |

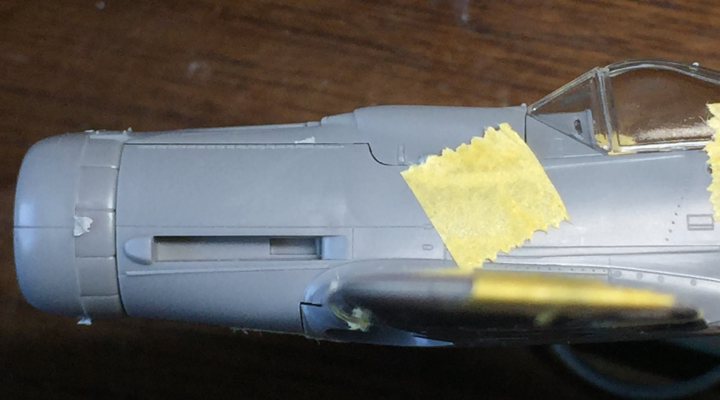

参考までに同じサイズでキットパーツ写真も並べる。カメラが近いため遠近法の歪みがある。また仮組みのため、胴体太さなどが過大に写っている。翼端を見ると、捻じり下げが不足していることが分かる。 |

|

平面形では、機首の鼻筋(ガンカバー付近の幅)が、旧来の通説どおりで実機より1mmほど太い。このせいもあり、エンジンカウル上部のヒンジラインは、正しくはほとんど左右平行であるべきところ前狭まりのハの字形になっている。風防部の胴体幅については前述のとおり。 主翼については、翼型がイマイチ。前縁が厚く、コード後半が平板。また、何も考えずに組むとねじり下げと上反角が不足する。尾翼部分では、垂直安定板前縁が厚く(とくに下半分)、ラダー下端の側面形ラインが角張り過ぎ。あと、ラダーヒンジラインが前傾している。 |

実機の正しいアウトラインを解明した今となっては、機首が太いのが気になるところ。修正しないけど。 |

エンジンカウルのヒンジが後広がりなんだね。遠近法で分かり辛いけど。ガンカバーの膨らみも、ややオーバーな表現。 |

|

|

黒マーカー着色部分を削って胴体接着。キットは、ガンカバーより胴体がやや広い。 |

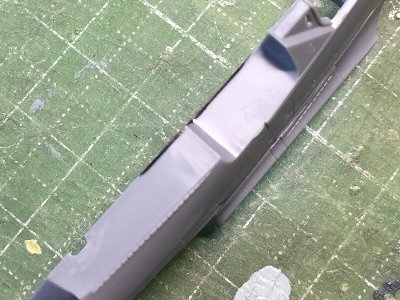

機首上面パーツを切断。位置合わせしやすいし、ガンカバーの「取って付けた」感が出る。あ、カバーが前後逆だ。 |

|

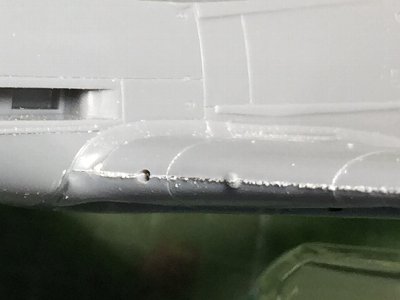

続いて主翼の組み立て。フォッケの主翼はキツめの上反角とねじり下げが特徴。これは絶対外せないポイントだ。料理でいえば塩味だね。足りないと味がぼけて美味くない。キットモールドを汚さないように、いつもなら瞬間を使うところを流し込み系で。まず、後縁を接着し、接着剤が完全に乾燥した翌日、捻じりながら前縁に接着剤を流す。前後縁が直線になるように注意する。 キットの主翼前縁は曲率が大きく鈍な印象。NACA23000シリーズの翼型は、もっと先端の曲率が小さく尖っている。全体のイメージに影響大なので、ここだけは修正する。 |

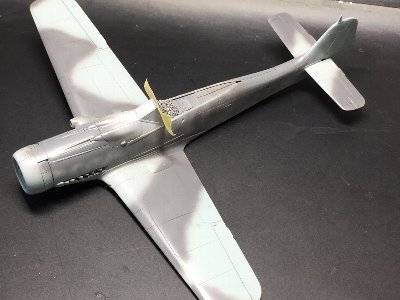

主翼捻じり下げはこんな具合。翼端では翼基準線が機軸と平行。パーツは、指でしごいて十分に捻じっておく。 |

正しい上反角となるよう、翼下面パーツを中央で折り曲げ、固定のため1mmプラバンを接着する。 |

修正前。翼前縁が丸い。 |

奥(右舷側)は修正済み。手前は修正前。 |

|

ガンカバーは膨らみを削って気持ち小さくする。エデュの風防をタミの胴体に乗せるとクサビ形の隙間ができるからプラバンで埋める。主翼は、上反角を強めた結果、胴体との合わせがキツくなる。フィレットとの接合部を慎重に擦り合わせ、流し込み系で接着。羽布表現の凸凹はラッカーパテで埋める。今回はモールドを生かすため、接着&パテ盛りには瞬間でなく溶剤系を使うのだ。 |

カウルフラップはエッジを「しゃきっ」とさせる。その後方のエンジンカウル前端は角を丸める |

風防接着部にプラバン(白)を接着し、クサビ形に整形。これも補強板のモールドを汚さぬよう緑フタと溶きパテで。 |

エデュの風防を乗せるとこんな具合。ガンカバーは仮置き。 |

エルロンの凸凹はタミヤパテで埋める。あとでヒケるけど、整形作業は瞬間より全然楽。ぬるーく作るからこれでいいのだ。 |

主翼、尾翼を接着して士の字。次は風防を接着し、塗装準備のサフ吹きだ。 |

脚収容部は、前作ハセ同様にスルー。私にとっては、外形をスルーしておいて脚庫にだけ手を入れるのは意味ないのだ。 |

|

ヨドバシに寄ったらエアフォッケが店頭に残っていて思わず購入。停滞中のA-5は蜜柑山に放り投げ、新たにA-8として製作開始。ああ、スピットも完成させねば。 |

エアのA-8始めたり。(←A-5のリベンジ) |

|

スジボリは、基本的にキットのモールドを生かすのだけど、切削整形で細くなった所と太い所とが混在している。太い所は320番のペーパーで一皮剥くように削ると細くなる。しかる後、全てのスジボリをラインチゼル、エッチングソー、ケガキ針でさらう(道具は場所によって使い分けるのだ)。これでスジボリに統一感が生まれる。メクレを平刀と#400ペーパーで削り落とし、溜まった削りカスをケガキ針で掘り出し・・・と、かったるい作業だが、仕上がりに影響大なので頑張る。 |

キットのスピナは、先端が尖っている。ルーターで回転切削して丸める。スジボリは回転させながらケガキ針を当てる。 |

サフ吹き終了。キャノピのマスキングはセロテープ。エルロンのパテ埋め部分に不具合発見。 |

機首クローズアップ。エデュの風防とタミの胴体との相性は良い。 |

スジボリで胴体部の峰の具合が分かると思う。ここはタミ>ハセ。ただし上面パーツの翼断面形はタミ<ハセで一勝一敗だ。 |

|

動翼にリブテープのインレタを貼ったら塗装開始。

|

インレタを後縁に合わせて貼ると、前側が少し余る。余分は貼り付け後にノミで削り取る。 |

貼り付け後にサフを吹く。インレタの「足らず」はサフを筆塗りでタッチアップ。 |

|

次回いよいよ塗装。マーキングは黄白黄の胴体帯のJG2黄11にするつもり。迷彩色の考証がまた悩ましい。

|

取付部を斜めに削ったキット排気管。これで左右平行。ちょっとしたコダワリ。 |

接着。最後部はやや外に出るのだが、写真で見てもあまりよく分からない(だから実機写真でもよく分からないのだ)。 |

|

さてまず胴体上部。エンジンカウルと後部胴体上面は、明度的にみてRLM75グレイが適当かな。ラジエータカウルと胴体中央の上面は、81か82か色名はよく知らんが、後期のフォッケに一般的なダークグリーンと解釈する。翼上面の明色はRLM76が適当かな。問題は翼上面の暗色部。一般的な解釈では胴体上部のグリーンと同じとしているけど、暗色の帯が無視できない。帯の前後の明度はエンジンカウルに近いように見える。ということでそこは75グレイ、帯はラジエータカウルと同じグリーンと解釈する。 次に胴体中央側面。茶系の81と解釈している作例もあり、それもアリかと思うが、排気の汚れに見えなくもない。あるいは排気汚れを隠すように黒または66ブラックグレイを塗ったとも。つうことで、そう解釈してみよう。黄色の機番や帯が汚れていないのがそのささやかな根拠。下面はよく分からない。既存解釈に従い、主翼前半が75グレイ、後半無塗装、エルロンと胴体は76とする。胴体をスカイ系としている作例もある。それもアリ。でもハセでやったから今回は76なのだ。 |

まあナニは何だがネットで拾ったやつを拝借しよう。 |

|

|

前回更新よりさらに細部の不具合を修正し、サフを吹き、ラプロスで表面を軽く研ぐ(これ大事)。 |

76から始めて、次に75。モットリングの塗装には、クレオスの0.2mmダブルアクションを使う。 |

次に81。ラジエータとガンカバーはテープでマスク。翼と胴体後部はフリーハンド。これもクレオス0.2mmで。 |

下面はこんな感じで。銀はいつもの黒混#8銀。 |

翼のぼけ具合が気に入らなく、帯はテープでマスク、76との塗り分けはMrペタリで。 |

基本塗装できあがり。水平安定板の暗色部を75、エレベータを81に変更する。ウェザリングはこれから。 |

|

塗料は極々薄く希釈する。色付きのシンナーで塗る感覚。直接プラの上に吹くと薄すぎて弾いてしまうが、サフの下地が出来ているので、あたかも画用紙に淡い水彩画を描くかの如く色が乗ってくれる。モットリングも同様に極薄希釈。ニードルを極限まで絞り、紙の上などで吹き具合の調子を整え、いい具合になった頃合いを見極めモデルに吹く。

|

機番はロボでシートを切って塗装。帯も塗装。白を吹いてマスクしてRLM04イエローのビン生。 |

できあがり。胴体側面には面相筆で汚れカスレをチッピング。あとで気づいたけど、帯の角度が実は違う(後述)。 |

尾翼のアレはインレタ。こんな風に位置決め。ラダーを軽くラプロスで研ぐと、リブが強調されてイイ感じ。 |

胴体、主翼の十字もインレタ。おや、主翼の81帯の位置が左右で違ってるな。気が向いたら直そう。 |

下面の十字もインレタ。 |

渦巻きのマスクもロボで切る。7、8回くらいやり直す。足らずはマスキングゾルで。 |

|

インレタ補足。尾翼の逆卍は写真から計算して一辺40cmサイズかな。正しい角度に貼るため、シートを正確に水平垂直に切り出し、ヒンジラインに合わせる。 次は小物とウェザリング。しかし連休は孫娘二人が来たので作業中断。

|

スピナを塗装し、プロペラを接着。前回画像とは、白黒反転してるのだ。黒は白30%混。 |

左翼上面は、フラットクリアでインレタを保護してから、テープとペタリでマスクして75を吹き付ける。 |

|

今更気づいた点。胴体後部の黄白帯がちょい斜め。胴体延長プラグのパネルラインに合わせて塗ったんだけど、つまりはパネルラインが間違っているわけ。前傾角が強すぎ。プラグは横から見て長方形が正しいが、キットは平行四辺形。胴体帯を巻く人は修正すべし。

|

シートはキット。フチを薄く削る。ハーネスはファインのナノ。 |

接着剤が固まるまでピンセットで固定。こんな具合に洗濯バサミで挟む(位置で強さを調整)。塗装もこの状態でするのが楽。 |

防弾板もキット。プラバンで形状を修正し、ポンチで抜いたヘッドパッドを取り付ける。 |

キットのタイヤは断面形が角張っているのでエデュに交換する。トレッドをエッチングソーで掘る。 |

脚カバーが脚に密着して見えるように、脚柱を0.5mmほど(つまりはカバーのプラの厚み分)削る。これ、とても大事。 |

下面のアンテナ類、翼機銃、ピトー管、翼端灯は、ハセD-9と全く同じ。 |

|

補足。脚と脚カバーは上部で0.5mm短縮する。キットの脚カバーは、裏側のモールドなど一見良さそうだが、胴体下面と翼下面とが干渉してできる複雑な表面のカーブが再現されていない←脚庫に合わせてみれば一目瞭然。パーツを曲げて可能な範囲で再現しておく。脚柱とタイヤ取り付け部も同様に削り込む。タイヤ+脚柱+カバーの厚みが収容される主翼より厚い、というのは論理的にありえない。ありえない模型にならないように(←世の中には多いけどな)厚みを十分に調整する。72サイズならオレオとタイヤが接するくらいが正解。

汚れは、国(と時期)によって特徴があると思う。末期ドイツは塗装のカスレ(はがれではない)と排気の黒が顕著で剥がれと退色は少ない、というのが私のイメージ。ちなみに末期日本はひたすらハゲチョロ、前半の米陸海は退色と茶系の排気。このあたりを上手く作品に反映させたいのだけど(されてないな・・)。

以上で完成。キャノピを交換するだけで、外形イメージがかなり改善される。お手軽にそこそこの出来のナナニイD-9を作る方法としてお奨めできる。ちゃんとした写真は後程。 |

|

|

|

塗装考証を検証。似たような角度の画像をモノクロ変換して比べてみる。主翼の感じは近いと思うが如何だろう。胴体の75はいいとして、81(かどうか知らんが)が少し暗いかな。黄色の見え方は画像ソフトによって違うので何とも言えないところ。排気汚れはもっと盛大にやってもいいな。 |

モノクロ変換して、明度、コントラストをちょいいじる。 |

再掲 |

|

|

|

|

|

|