中島 キ43 一式戦闘機 隼 図面

2017.6.16初出

|

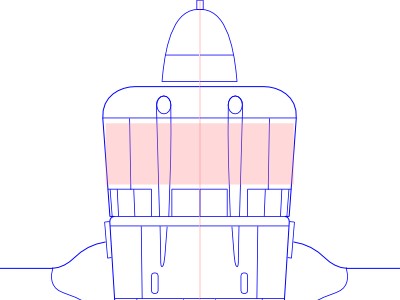

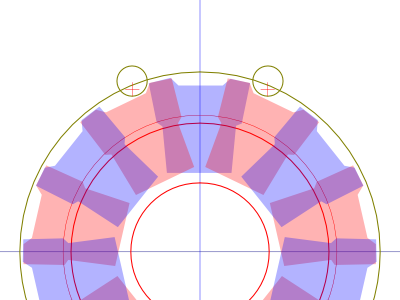

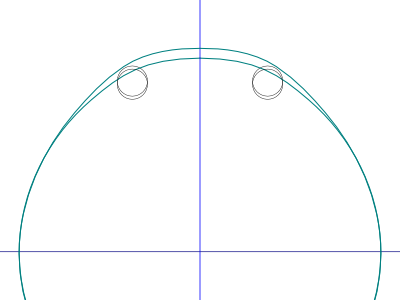

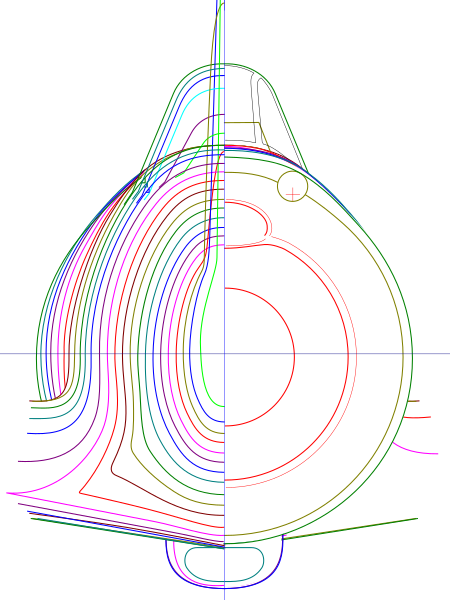

あわせて、既存図面がどうも納得できないのだ。ずーっと前から思ってるんだけど、あの機首平面形って何なんだろうね。飛行機とその構造のことを解っているのか疑問。直径1150mmのハ25エンジンを重ねると、後列がはみ出すぞ。隼のハ25は後列の直径が小さいのか。単列7気筒500馬力か。←やめなはれ。 |

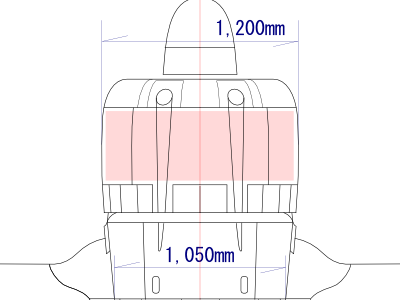

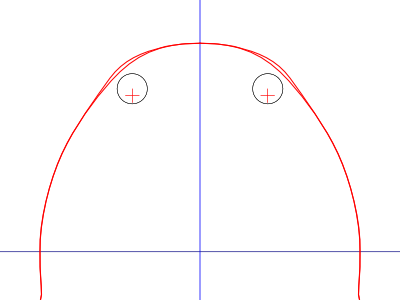

よく見る平面図。まあ某文献(複数)を「参考」にイメージしたものと言っておこう。薄赤がハ25(栄)エンジン。 |

|

ところで、隼II型は生産時期により5つのタイプに分けられる。古くは甲後期型、乙前期型などと呼ばれ、世傑No65では前期後型、後期前型、学研では専用型、統一型とややこしい。当ページではエアロディテールに準じてシンプルに初期(環状滑油冷却器)、前期(環状冷却器廃止、カウルは角形のまま)、中期(カウル改設計)、後期(推力式集合排気管)、最後期(単排気管)と呼ぶことにする(←末期では語感が・・)。いずれにせよ、便宜上の呼称に過ぎない。正式名称は全て「II型」だ。

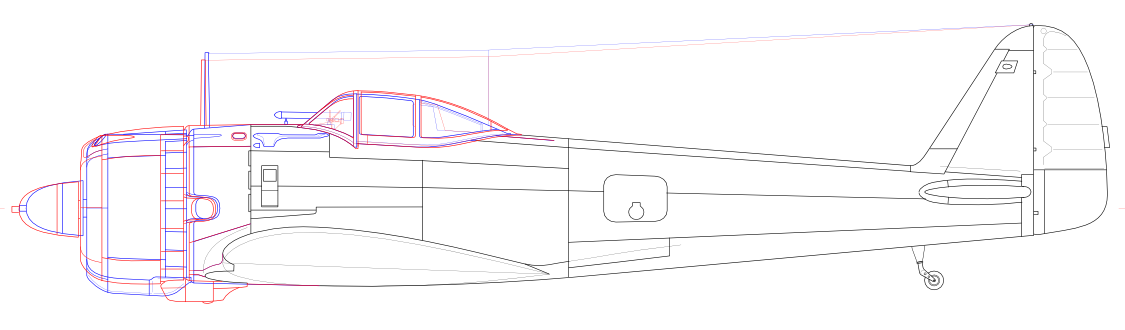

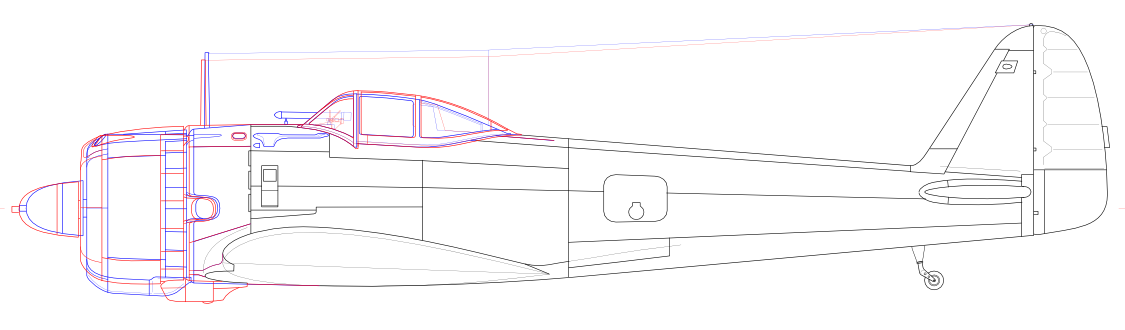

続いて、II型。初、前期は次回更新に回し(←ヲイ!)、4枚目は48戦隊のIII型。5枚目は部隊不明II型最後期。その他、側面形の検証にはさらに10枚ほどの写真を使う。またこれがどれもビミョーに合わないんだな。なお、下画像はいずれもGimp2というソフトで遠近法を補正している。 |

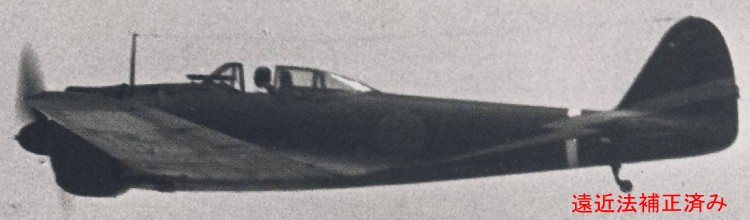

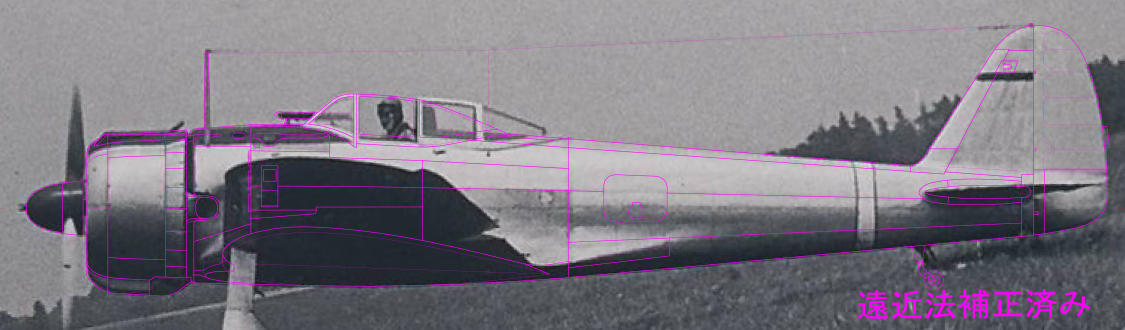

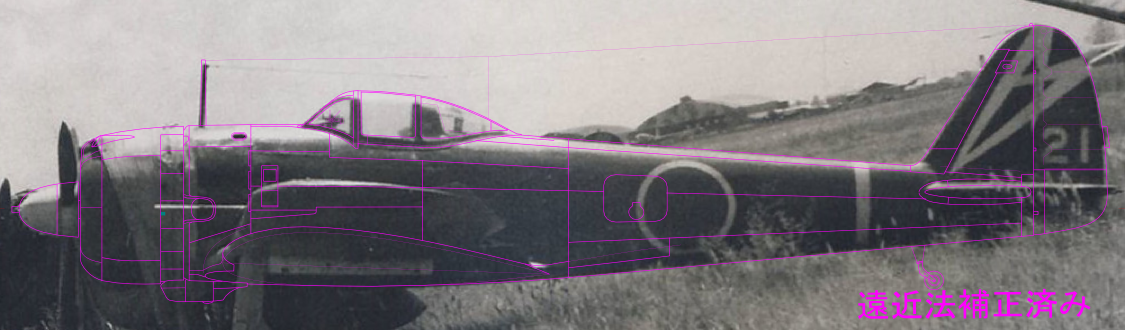

航フ・イラストレイテッドの所属不明機。左右反転し、遠近法の歪みを補正したもの。主翼端の見え方で分かるように、やや近い。 |

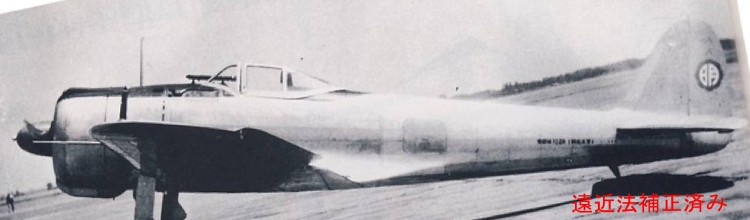

2枚目は50戦隊のI型。十分遠方だが真横・鮮明にやや難。航フ写真の補助、確認として使う。 |

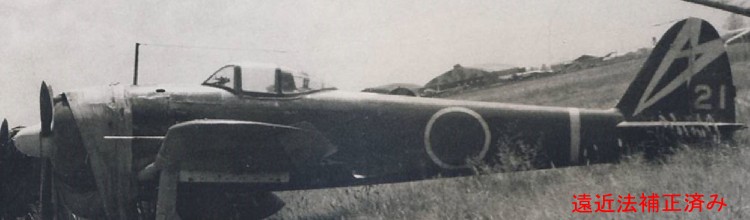

3枚目は明野学校のI型。これがまた悩ましく、ビミョーに合わないのだ。疾風の104戦隊機と同様に元の写真が歪んでいる可能性大。距離も近い。 |

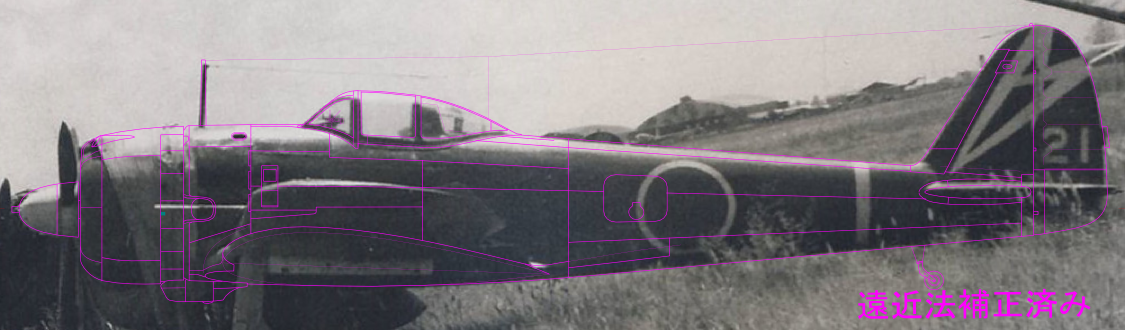

4枚目、48戦隊のIII型甲。II型中期以降の外形の検証には一番条件がよい。カウルの布が何とも邪魔。そこは次の写真で補完する。 |

5枚目、部隊不明、沖縄で米軍捕獲のII型最後期。これはかなり歪みが強いがカウル真横で鮮明というのが貴重である。 |

|

(a) 全長 I型:8,832mm、II型:8,920mm、III型甲:8,950mm (b) 防火壁〜胴体分割部(#9フレーム):2583.5mm、胴体分割部〜ラダーヒンジ:3800mm、合計:6383.5mm (c) 垂直尾翼高さ:胴体基準線から1,480mm (d) 主翼コード:機体中心線で2,660mm ※ (a)は取説記載の表、(b)〜(d)は取説図の写し。 (a)の取説記載値があてにならないことは、疾風の例を出すまでもなく、当ページ読者なら先刻ご承知。では(b)はどうか?試しに、この胴体隔壁図を測ってみると記載の数値と合わない(前半が短い)。図が歪んでいるのか?数値の記載ミスか? ここで合計値の記載が大きな意味をもつ。これがあるため、5が3に見えた的な記載ミスの可能性がぐっと小さくなる。なお、この図はフレーム配置が描かれているが、各フレーム間の長さの数値は記載ない。(c)も写真を合わせるのに重要な情報。 とりあえず、(b)、(c)が正しいものと仮定して、前述航フI型写真を慎重に遠近法補正して重ねてみる。胴体基準線(=スラストライン)は取説の怪しげ?な断面図に従う。結果、防火壁〜分割部〜ヒンジの数値(比率)は正しいことが判明。これに写真の縮尺を合わせてトレースすると、全長が8,860〜8,880mmあたりとなる。うーむ、取説記載値と違うぞ。 では、II/III型はどうか。最も条件のよい前述III型写真をトレースするが、歪みは大きく、分割部は読めず、防火壁も曖昧。そこは他の写真も重ね合せ、防火壁以降のモノコック胴体はIと同じと仮定して、あれやこれや試行錯誤。結果としてI型より60mm程度全長が長いと出る。ふむ、どう解釈すべきか。取説で各型を分けて全長を記載しているのにはそれなりの意味、理由があるのではないか。I型III型はともかく、II型全長は取説記載値と矛盾しない。主翼の見え方も整合する。そこで、II初/前期型の写真も眺めつつ(トレースできるいい写真がないのだ)つらつら考え、次のストーリーを考えてみる。

|

胴体上部は若干下から見上げる形となるため、写真と線が一致しない部分がある。他の写真より、後部胴体が太い(他写真が細いというべきか)。 胴体上部は若干下から見上げる形となるため、写真と線が一致しない部分がある。他の写真より、後部胴体が太い(他写真が細いというべきか)。 |

線が一致しないのは、遠近法の補正が甘いのか?図が違うのか? ←後日、微修正してズレが小さくなる。やっぱ当初は図が違ってたわけだね。 線が一致しないのは、遠近法の補正が甘いのか?図が違うのか? ←後日、微修正してズレが小さくなる。やっぱ当初は図が違ってたわけだね。 |

|

|

|

|

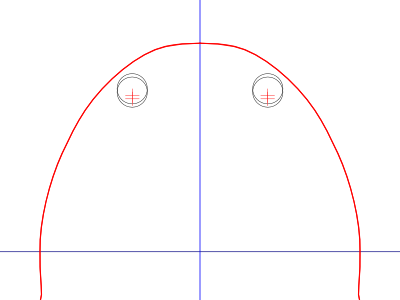

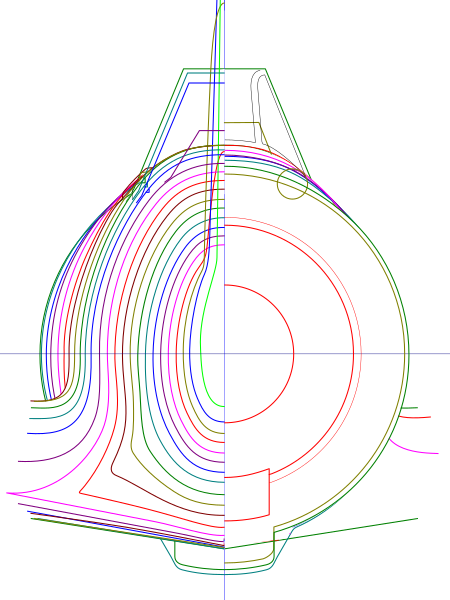

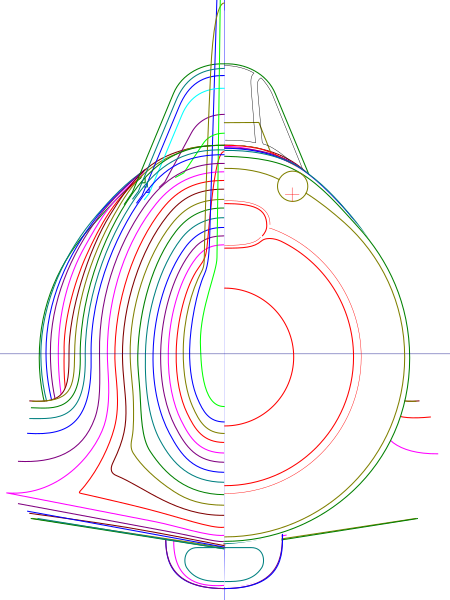

断面図はI型。薄赤が前列シリンダー、薄青が後列、凸部が直径1,150mm。+が仰角を考慮したエンジン位置での射線。 |

|

これで機銃位置が特定できた。次はこれを基準にカウルから風防までの断面形を決めていく。考慮すべきは、I型はT字形のブリスターがあり、II型はないこと。I型はアクセサリカウルの途中までブラストチューブが断面外に出ていること、さらに胴体モノコックは両型共通という要素を考慮する。機銃位置はII型でも不変として描くと、写真のイメージにならず、II型では10mm程下げられたと仮定して線を引く。左右機銃パネルに挟まれた風防正面窓の前側部分もI、II型で同じと推測する。この部分も変える必要性がない。 |

カウルフラップ前端部。ブラストチューブとエンジンで断面形が決まる。2時10時方向は、前下方視界確保のために削がれ、おむすび形となる。 |

防火壁部。写真を見ると、両型とも頂上は割と平らである。この断面での射線(+)はI型で基準線から高さ507.6mm。 |

#2フレーム。機銃の機関部と給弾シュートの形状は推測が入る。II型のラインは確証なし。Iのブリスターなしと同じかも。 |

#3フレーム。上の台形はこの位置で切った風防の断面で両型同じ。 |

|

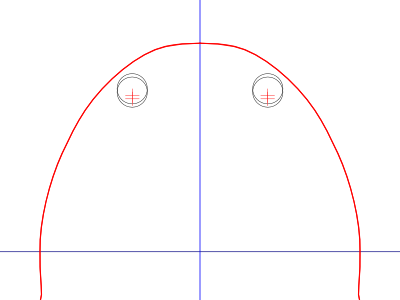

胴体前部は細身なおにぎり断面。既存キットの丸い機首断面が刷り込まれた人には受け入れ難いかもしれないが、こう考えないと線が引けない。#3フレーム位置での断面は熟慮すべきポイント。Iのブリスターはモノコック胴体のフレーム直前まであるのに、IIではなくなっているのだ。考えられる可能性は、1. I型ブリスターは余裕空間があり、その余裕分を切り詰めた 2. 機銃側の変更(取付位置の微調整か機銃の形状変更か)のいずれか、もしくは両方。

気を取り直して、改めて写真と自分の図面を見直すと、やはり「前部風防で50mm高く」では、どう考えても合理的な線が引けない。現存II型のI型風防も説明できない。したがって、事実は「カウリング上面で50mm高く」なのを「前部風防で」と記憶違いしたと考えられる。また、「発動機架60mm延長」も、写真と比べると40mm程度と思われ、これも「全長が約60mm延びた」が事実で、それを「発動機架が約60mm」と記憶違いしたと推測する。 まあ、何十年も昔のことである。私なんぞ20代の仕事の内容なんて、ほとんど覚えてない(←お前と一緒にすな、ってか)。手記には、当時の資料や日記はなく全て記憶による、と書かれている。確かに「前部風防で50mm高く」「発動機架60mm延長」したII型の図は描ける。そういう既存図面もある。でも、I、II型の変更/非変更点がうまく説明できない。

翼厚比が悩ましく、文献により数値が異なる。世傑疾風では16%、丸メカ鐘馗では16%あまりとの記載。ただ、同じ記事で鐘馗を14.5%(世傑)または14%(丸メカ)としており、信憑性には疑問の余地がある(鐘馗の翼厚比の真相は当該製作記参照)。前述手記には18〜8%という記載。もはや何が何だか分からない。そこで鐘馗と同様に写真(複数)から読み取り、16.5%で描く。まあその程度の精度である。 主翼取付高さは、側面写真から決まる。上記取付角と翼厚比にして図に重ねると、翼の前後では側面写真シルエットと翼型が一致しない。翼後端は胴体下端より4cmほど上になる。つまりここの断面は、V字ではなくVの底が垂れ下がった形。鐘馗や疾風と同じだ(意味不明の方は各製作記参照)。模型で見慣れた断面と違うが、これ模型が違っている。エアデテp25の写真からも、垂れ下がりが感じられる。ハセ48の主翼取付位置が低いのは、この解釈の違いが原因の一つ。 また、エアデテなどの実機写真では、前桁の下面は機体中心付近でわずかに下にカーブするように見える。前桁(主桁)、中桁、後桁はそれぞれ2番、4番、6番フレームに結合される。前桁下面の垂れ下がりは#2断面図を参照されたい。中、後桁は直線である。 隼の翼桁は、シンプルに直線である(前述垂れ下がりを除けば)。翼下面中央には峰が立つ。疾風のように胴体付近でU字形に湾曲しない。思うに、疾風で曲げたのは、出来るだけ主脚を短くするためではないか。そのカーブは、私の疾風図面では主桁フランジを単純なU字曲線にしたけど、隼の小細工を考えると疾風も同様の「垂れ下がり」が入っている可能性ありか。この説をとった場合、主翼取付位置が若干(せいぜい1〜2cmだと思うが)上がり、その分腹の「削り」が少なくなる。 <2024/7/12追記>翼型については、丸メカにある「付け根は97戦と同じNN2、翼端はNN21」との記載に基づく。胴体中心は丸メカ九七戦にあるのNN2-改の座標データ、翼端は新資料の疾風のNN21のデータを使い、中間の座標値はこれらがリニアに変化すると仮定してエクセルで計算する。これにより翼型図を描き、ver.3として差し替える。ver.2と比較すると、付け根はほとんど同じ(ver.2がほぼNN2改と同じため)、翼端はやや前縁が薄くなるが、もともと薄い箇所なので、それほど大きな差はない(←私の主観では)。なお、側面図、上面図、断面図は有意な変化がないので、旧バージョンのまま。

|

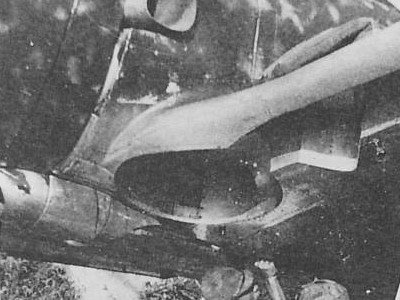

防火壁そのものは見えづらいが、直後の機銃弾倉パネルの穴が明瞭。胴体分割部、風防の断面もこれをトレース(誤差は除去)。 |

|

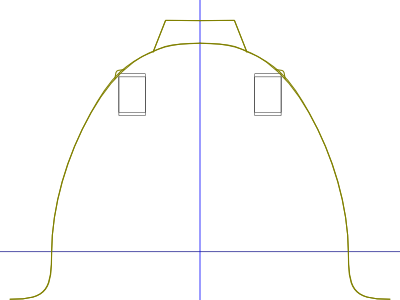

ただし、この写真は撮影距離がかなり近く、尾翼の見え方から逆算すると尾端から7〜8mほど。これだけ近いと、遠近法の誤差は無視できず、図学的に誤差を除去する。結果、防火壁最大幅は概ね1,050mmとなる。ハ45が直径1,150mm、25mmのクリアをとりカウル最大幅は1,200mmと見ており、片側75mmの絞り。これを胴体平面図にすると左下画像になる。防火壁から胴体後端までは、写真の印象から一直線とする。九七戦はエンジンから防火壁まで「ぎゅっ」と絞られ、隼はそれよりマイルドに絞られる。鐘馗はさらにマイルド、疾風は絞りなし。順序よく並んでいる。 |

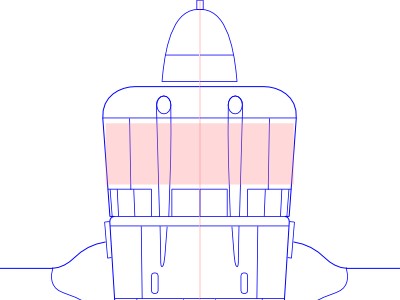

これが隼Iの機首だ! 右と同一縮尺のため、スピナが切れてるのはご容赦を。 |

再掲。ナニがアレな図。 |

|

|

|

ちなみに、鐘馗でも取説のオリジナルには、フラップ外皮の一部(上面?記憶違いご容赦)が羽布張りである旨が明記されているとのこと。これが出版物になると、当該記述が消されているのだとか(なぜそんなことするのか意味不明だ)。疾風は不明。全部金属かなあ(←単なる思い込み)。

フジミ1/72 I型 無骨なI型の特徴を良くとらえた好キット。胴体をハセと重ねると結構違うけど、正解はまた別の所にあって両社いい勝負。オニギリ断面は再現されていない。キャノピがやや低く、その分胴体がやや高い。そのせいで無骨感が強調されている。カウル側面がやや丸くII後期に近い印象。素組みでも、ちょっと削ってやるとよいだろう。ハセガワ1/72 II型 全体形はなかなか良い。後期のカウルの丸みが好印象。胴体側面形もOK。少し長いが気なる程ではない。オニギリ断面は再現されず。キャノピとペラが残念なのは同社疾風と同様。ちょっと手を入れると断然良くなるだろう(フジミも同様)。ハセガワ1/48 I形 I型は、製作記にあるとおり、主翼取付位置が低く、側面シルエットが腹ボテになってるのが残念。ただ、それ以外については、オニギリ断面は再現されてないものの、実機の特徴をよくつかんでおり、高く評価できる。キャノピの印象も良い。主翼位置を除けば好キット。修正後のイメージは拙作で確認されたし。当時はポリパテでフィレットを嵩上げしたけど、今なら胴体を中央で上下に切り離すのがべストだな。完成品は納戸の奥に仕舞い込んでて、寸法は未確認。あしからず。同社にはII、III型もあるけど、完成品を見たことがなく不明。ある情報によると、II型の後部胴体は同社I型より太く(高く)、また風防からカウルに向かってI型のような傾斜がついているらしい。これ、間違った解釈の図面をベースにしたのかも。ファインモールド1/48 II/III型 完成品(III型)の印象は、何か「らしくない」。カウル側面の丸みがなく、寸胴鍋のよう。また防火壁のくびれやオニギリ断面もないので、メリハリなく色気に欠ける。実機らしくするにはそれなりに苦労しそう。切った貼った好きには楽しめるキット。主翼位置は良好に見える。全長等の寸法は未確認。ニチモ1/48 I型 以前、完成品を見たときの印象は悪かったけど、最近(2019年)改めて完成品を見ると悪くない。何だったんだろう? 素組みでなく手を加えて改悪してたのか?(一部の間違った図面を鵜呑みにしたとか・・) カウルから胴体のラインは、フジミ1/72に似た印象。キャノピはやや細め。フィレットが零戦ちっくで短い。ハセと異なり腹ボテではない。いずれにせよ、がっつり手を入れるならハセベースがおすすめ。素組みで雰囲気を楽しむのは十分アリ。ハセガワ 1/32 II型 カウルから胴体のメリハリが全くない。野球のバットに翼とキャノピが付いた感じ。まともな形にするには相当苦労しそう。切った貼った好きでも、楽しいレベルを超えているか。木を削った方が早いかも。LS 1/75 II型 II型製作記の最後に記載。ファインモールド 1/72 I型 I型製作記の最後に記載。

セロテープ 会社とかによくある重たいテープカッターとセットで使うのがミソ。片手で切れると便利さが違う。粘着力が強く、適度に伸び、接着剤や塗料が固着しないから用途は広い。なにより安価で気にせず使える(←貧乏性)。キャノピのマスクは、作業性と仕上がりでこれが一番。でも使ってる人は少ないみたい。なぜだろう。こんなにいいのに。霧吹き 中身は台所洗剤を入れた水。サンディングにはシュッと一吹き、濡らして削る。目詰まりしないし、粉が舞わず健康にもいい。金属ヤスリも湿式。使用後に水気を拭けば滅多に錆ない。その他、ウェザマスを溶いたり、モデルの手脂を拭いたり、スジボリの削りカスもよく落ちる(+歯ブラシでね)。一日の作業後にはティッシュに吹いて机を掃除。ウェットティッシュは不要。爪楊枝 瞬間のチョン付けに活用(←延ばしランナーの端もいいけど)。溶きパテやちょっとした塗装には使い捨ての筆がわりに。車輪の塗装の持ち手にも。ちょうどよい太さの所で切って軸穴にはめる。少量の瞬間も併用するとルーターでサンディングもできるぞ。定規 大、小、プラ、金属、各種何本も揃ってる。耐水ペーパを両面テープで貼るのだ。裏ワザを一つ。完全なる平面を削り出そうとする場合には、定規を湾曲させて僅かな凹面にするつもりで削る。あ、常識?

|

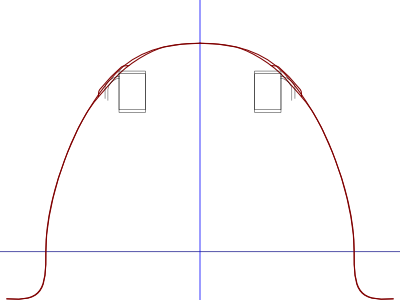

こちら、従前解釈。II型では機銃パネル下端にSカーブが入らざるを得ない。 |

新解釈。スラストラインを下げると防火壁は全く同一形状でも機銃は収まる。 |

|

新解釈にて、側面図、断面図、上面図を描きかえる。ただし、機銃取付位置が下がったという確証はなく、あくまで外形からの推測。

|

I型。ちょっと影で見えづらいが。本文と関係ないけど、車輪バルジの垂れ下がりにも注目。 |

II型。6cm延びたようには見えない・・よね? |

|

プロペラ、スピナ先端、カウル先端の位置は、私の従前の図でもそう悪くないと思うが、設計者の手記に敬意を表して、全長が60mm延び(従前は50mm)、このうちエンジン架が40mm、スピナで20mmとし、IIの全長を取説の8,920mmに合わせ、Iの全長を8,860mmに訂正する。まあ、そもそも従前説のI型の全長自体が10mm程度の誤差ありで・・・(←言い訳かい) なお、エンジン架60mm前進説は、写真との照合から可能性は低いと考える。 上記はII初/前期も同様で、その全長は中期以降と同じく8,920mm。スピナ、プロペラ、カウルフラップも中期以降と同じ。カウル先端位置のみが異なり、プロペラとカウルの隙間はI型と同じである。結果として、プロペラ位置の変化はエンジン架の変化のみでシンプルに説明できる。従前のプロペラ軸にバリエーションあり説は、どうも眉唾っぽかったんだよね。

つうことで、真偽は不明だが、スラストラインを下げ(一応機銃に合わせ10mmとする)、側面図を修正してver2.0とする。写真の感じではもうあと10mm下げてもいいかも。ま、一つの説ということで。模型的には0.2mmだから、どうでもいい話である。なお、I型に関しては全長の辻褄を合わせただけで、形状イメージは変更なし(鉄板写真のトレースだからアタリマエ)。併せて従前の記事と記事中の画像も訂正する。追って、上面、下面、断面、正面図も修正予定。数が多いから大変なのじゃ。勢いで、II最後期、III型も描くか。 |

写真と重ねる。スラストラインは下げている。この布さえ無けりゃ・・・←やめなはれ |

改めて、I型とII中期型の比較図。 |

|

これまでのモヤモヤがスッキリして「大団円」って感じ。

図面が一段落して、次はモケイ。

II型の細かい相違点もアルマ隼製作記の末尾に記載する。

|

| 1 | 新版 世界の傑作機 No.65 陸軍1式戦闘機「隼」 | 4-893-19062-8 | 文林堂 |

| 2 | 新版 世界の傑作機 No.13 陸軍1式戦闘機「隼」 | - | 文林堂 |

| 3 | 旧版 世界の傑作機 第1集 一式戦闘機 隼 1972年7月号 | - | 文林堂 |

| 4 | 航空ファンイラストレイテッド79 陸軍航空隊の記録 第1集 | - | 文林堂 |

| 5 | 航空ファンイラストレイテッド80 陸軍航空隊の記録 第2集 | - | 文林堂 |

| 6 | 「歴史群像」太平洋戦史シリーズ52 一式戦闘機「隼」 | 4-05-604181-4 | 学研 |

| 7 | エアロ・ディテール29 中島一式戦闘機「隼」 | 4-499-22735-6 | 大日本絵画 |

| 8 | 軍用機メカ・シリーズ12 隼/鐘馗/九七戦 | 4-7698-0921-2 | 光人社 |

| 9 | エアワールド増刊J&P No.1〜3 | - | エアワールド |