中島 キ43 隼 I 型丙 フジミ1/72 製作記

|

|

拙図面と合せてみると、全長はOK。ただしカウル後端はちょいズレ。胴体幅も寸法的には良好。ただしアクセサリカウルからコクピットにかけてのオニギリ断面と防火壁のくびれは再現されず。という検査結果で手術のプランを練る。 |

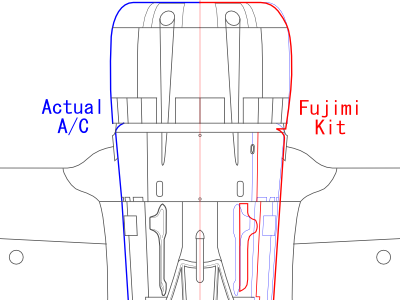

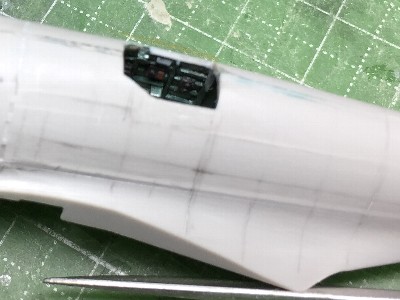

キットオリジナルの胴体。10年前なら気にしなかったと思うけど、今の目で見ると防火壁〜コクピットのあたりが太い。 |

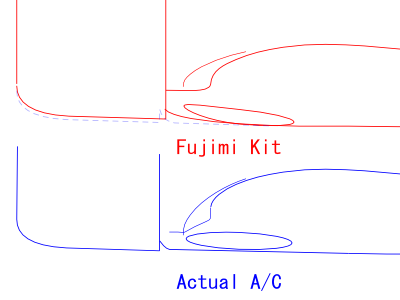

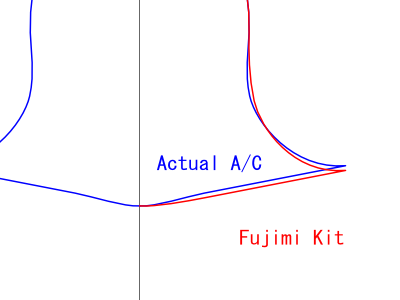

テープを貼ってみると明らか。このため機銃ブリスターの間隔が広い。左は防火壁の断面図。 |

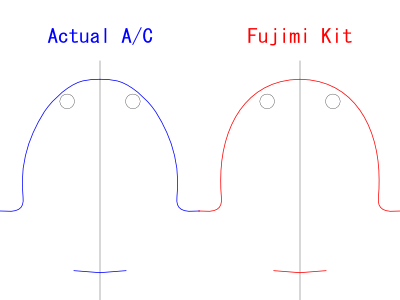

防火壁の形状を比較。ただし、キット断面形はあくまでイメージであり、採寸して描いたものではない。 |

機首平面形を比較。カウルが丸く、機銃ブリスターが外寄り。左図とは同一縮尺。キット図はイメージ。 |

|

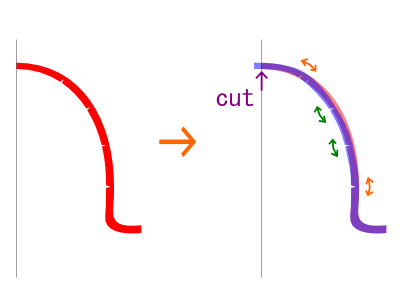

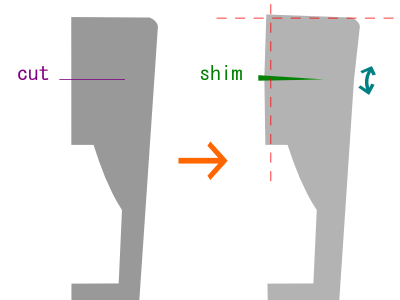

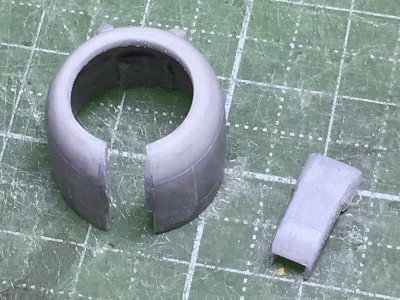

手術プランはこうだ。まずカウルを切り離す。残った胴体の前半分の内側には、ストリンガーに沿って4本ほどカッターで深くスジを入れる。中の2本は谷折り(曲面を伸ばす)、上と下は山折り(曲げを大きく)にして瞬間で固める。これでオニギリ出来上がり。さらに、防火壁の上部を切り、機首を外側に折り曲げ、開いた切込みにはプラバンのくさび。これでくびれ出来上がり。胴体上部の接着面は最大で左右1mmずつ削る。 |

左:パーツ内側に切れ目を4箇所。右:緑は谷折り、橙は山折り。薄赤は改修前、薄青が改修後。上部が余るから削り取る。 |

紫線に切り込み。広げて緑のシムを入れる。余分は赤点線のところまで削り取る。 |

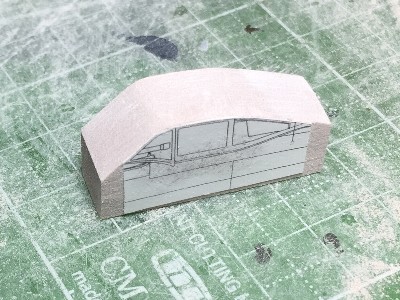

胴体だけざっと断面形を修正。鉛筆でパネルラインを入れてイメージ確認。カウルはまだ手を加えていない。 |

内側はプラバンで補強。コクピットも工作。胴体後半は大きな変更はないので、削りだけで対応できる。 |

不明箇所は想像力で補いプラバン工作。計器盤と床はキット。 |

毎度大味な工作だ。まあ、何かあるなって程度で。 |

|

カウルは割といい雰囲気。先端のパーツは、削りシロとして0.5mmプラバンを挟んで接着し、リップを丸めるように削る。開口部の直径はOK。カウル後端はオムスビに曲げ、中間部は丸みを削って平らにする。胴体側の先端に1mmプラバンのバルクヘッドを接着。カウルと胴体がズレないように接合部にプラ材で噛み合わせを作る。カウル前後端、防火壁、コクピット開口部の位置は、図面に合わせて調整する。カウルと胴体を一体にして、側面図、断面図を見ながら外形を削っていく。キットは防火壁の上端からカウル先端へ向かう下り勾配が緩い。カウルを0.5mmほど下げて解決。 |

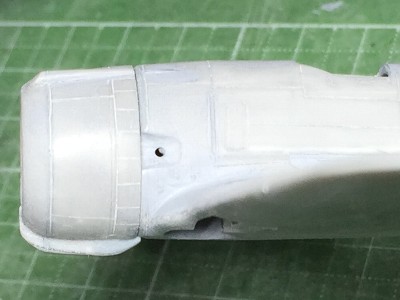

カウルと胴体の大まかな外形ができたところ。元キットの写真と比べられたし。 |

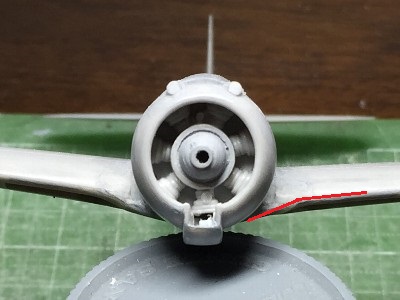

正面から。断面は最大で1mm程度しか変わってないが、印象はだいぶ違う。 |

コクピットの青竹は最新の考証では違う(※後述)。青竹はC8銀+翼端灯用自作クリアブルー。赤黄はフィクション。 |

いろいろ作っても、胴体を接着すると、ほとんど見えない。 |

|

※2019年5月追記。コクピットは学研本の説に従い青竹としたが、最新の説では、初期の隼のコクピットは灰藍色とのこと。この場合、脚収容部や脚カバー内側も灰藍色の可能性大(ただし、脚カバーのみ無塗装の機体があるかも)。その他の機体内部は青竹。その後にコクピットが灰緑色で脚収容部が青竹色、脚カバー内側が無塗装(拙作隼II型参照)に変更になると考えられる。灰藍色の色調は、米海軍のシーブルーのような彩度の低い紺色。模型に塗るならクレオスのジャーマングレイが近いかも。

脚収容部付近にちょい問題あり。脚柱部が左右一直線とか、前縁に寄り過ぎなのは無視するとして、車輪収容部が横から見て上方に湾曲している。このためキットのカウル位置がやや高いのが目立たない。主翼中央部からカウルに向かって一直線になるよう修正する。車輪部バルジの垂れ下がりは、胴体との接着後に整形。内側を瞬間で固め、上側パーツには曲げも加え、ごりごり削る。バルジが無い部分の翼断面カーブの垂れ下がりが、そのままバルジにつながる。従って、後上方から見ると、バルジが見えない。このあたり、P-51A〜Cと同じ。 主翼後半も、重箱の隅をつつけば、#7、8フレーム付近での機体中心への垂れ下がりが再現されない。原因は主翼後縁位置がやや低いためで、フィレットの形にも影響している。ここは主翼取付高さを全体的に0.5mm程上げるのが正解。作品は無視してそのまま。 |

主翼下面ラインに注目。カウルはインテイクを省いて描いている。赤線は実機との違いをイメージ的に表したもの。 |

#8フレーム(胴体分割部の1つ前)の断面を比較。赤線はイメージ。 |

脚庫前方には瞬間+プラ粉を盛る。プラバンを貼って脚庫のエッジを出す。黄色い丸は、変形防止のランナー。 |

胴体に接着してバルジの形を整える。バルジと胴体との境は、案外小さいRとなる。プラ小片は、カウルとの噛み合わせのため。 |

|

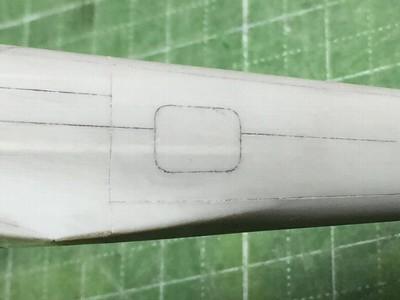

並行してスジボリを彫っていく。胴体は外形修正でほとんど消えていて、全て新規彫り直し。中途半端に残っているのも瞬間で埋める。主翼は、桁はキットを活かし、他は一旦埋めて彫り直す。

|

カウルを仮組みして形状チェック。インテイクの側面形もプラバンを貼って修正中。まだ途中だけど。 |

フィレットを修正。不十分だけどこの辺で妥協。ハッチのスジボリはロボで切ったシートをテンプレートにする。 |

垂直尾翼はキットの半分くらいまで薄く削る。板状の尾翼が丸い胴体に乗ってるように、赤矢印部のくびれを意識する。 |

ラダー下端の形状を図面に合わせて修正。 |

|

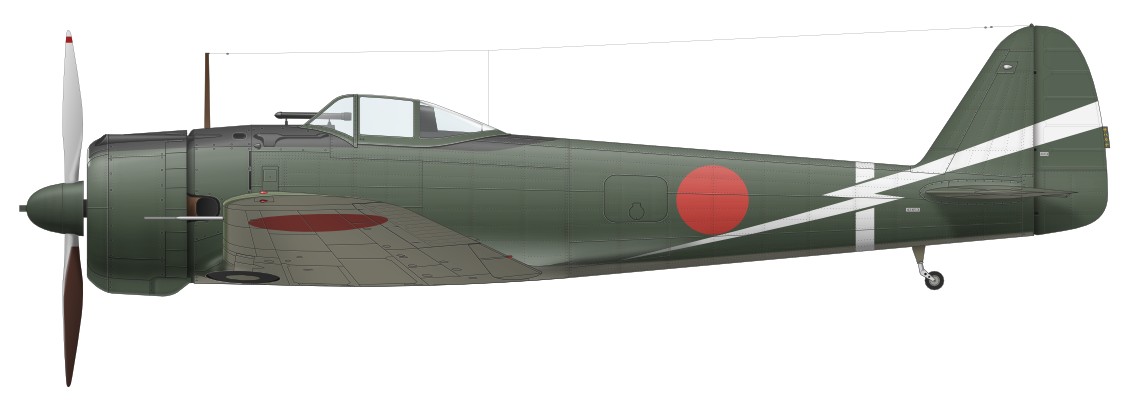

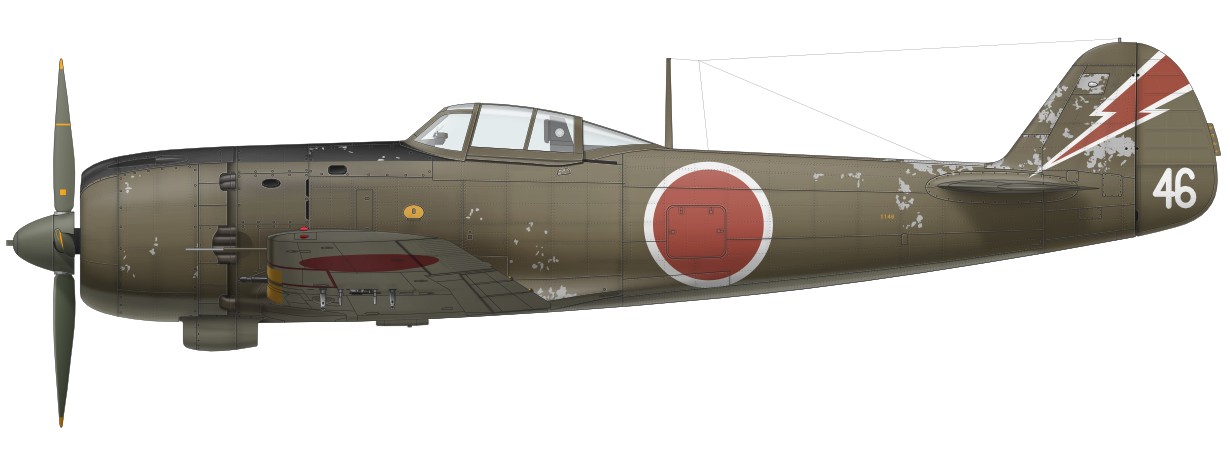

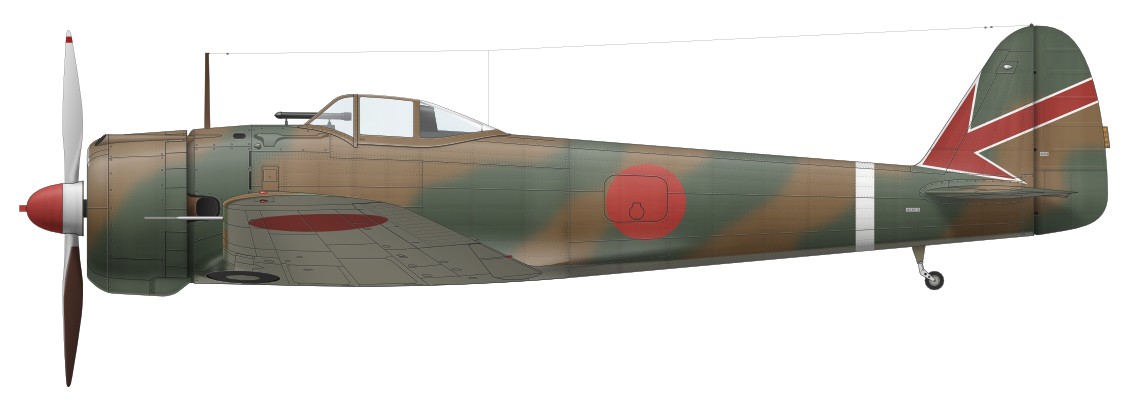

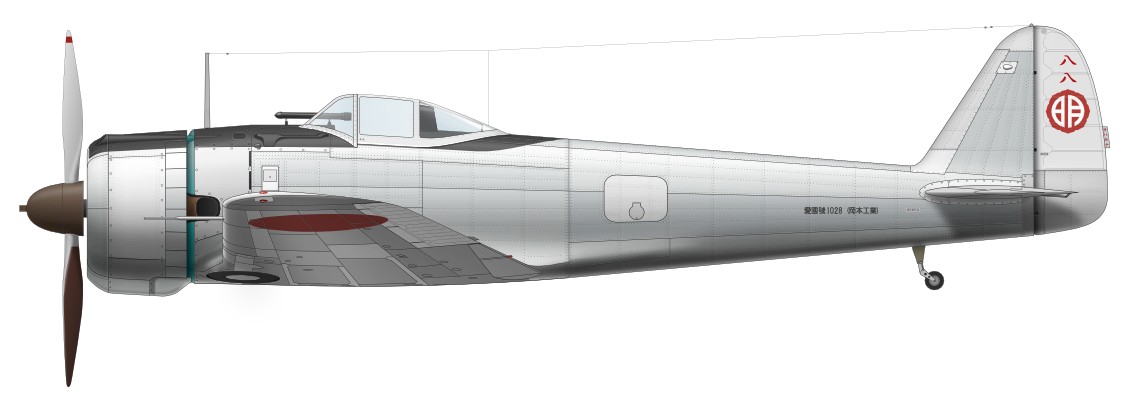

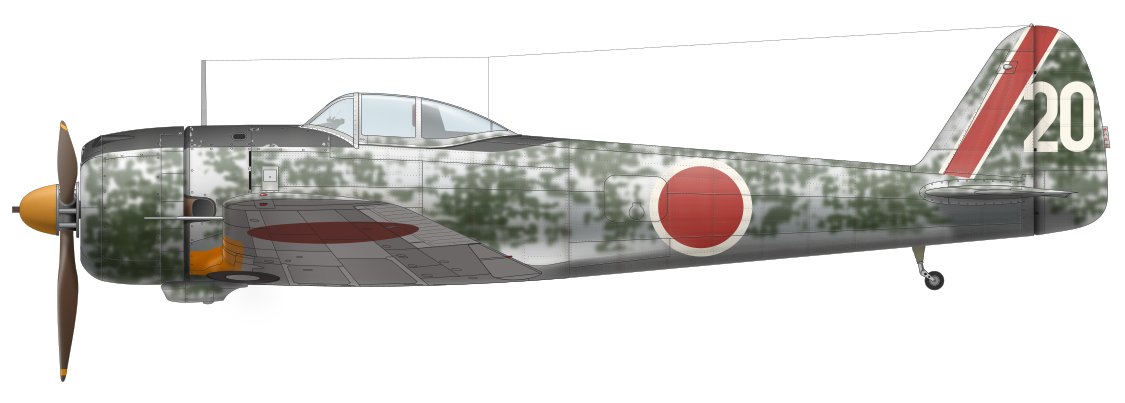

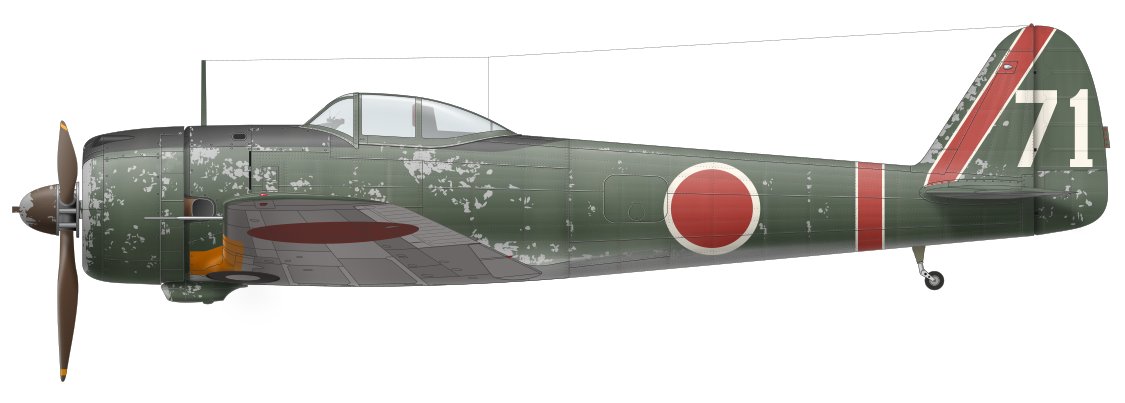

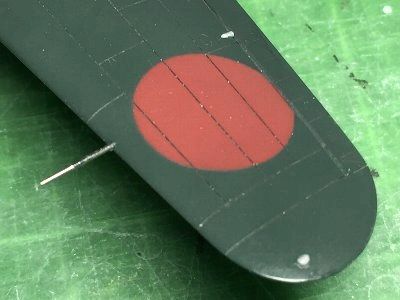

スピナの塗色は悩ましいところ。当初は明野学校所属機から赤褐色の可能性としたが、無塗装機で銀色らしきスピナあり(報国号)→スピナは無塗装で完成、軍納入後塗装、と考え直して 暗緑色とする。ただし、こう考えると、逆に明野機のスピナが赤褐色である必然性がなくなり、暗緑、赤、青などの可能性が出てくる。う〜む、悩ましい。さておき、後にブレード両面赤褐色塗装になると、スピナも同色になった。現存I型のレストア前の状態の写真はスピナ、プロペラ前面が赤褐色で、この時期の生産と考えられる。 ブレード前面は銀色。戦地での写真でもそのままである。プロペラは微妙なバランスが要求されるから、上塗りはしないのだろう。迷彩色については、何度もくどいが、茶味の強い陸軍暗緑色なるものは都市伝説。原因は黄緑七号との混同で、本来の暗緑色は海軍と基本的に同じ色調だと思っている。ただし供給メーカー、継時変化等による色調のばらつきは当然あるだろう。 イラスト的には、単調な暗緑色迷彩が絵にならず苦労する。外板のべこつきを表現して、なんとか見られるものになった・・かなあ。中島独特のフィレットがまた難儀。エッジのRが徐々に大きくなる⇒ぼかしの幅がゼロから徐々に広がる、という方法がうまく思いつかず、いまいち表現不足。尾部の小四角は製造番号が塗り残されている。番号は不詳。 |

|

|

折角なので、疾風と並べてみる。それぞれ単独で見るとあまり感じないんだけど、同じスケールで並べると、進化の大きさがよく分かる。隼の軽そうなこと。疾風は、さすがに2000馬力級の貫禄だ。 |

|

|

さて隼。水平尾翼を接着して「エ」の字。形状等は問題ない。エンジンはキットパーツ。オイルクーラーでほとんど見えなくなるからこれでいいのだ。取付位置を前に移動し、クランクケースを切り取ってルータで整形して再接着。バルジを整形。前方の垂れ下がり、胴体との境のラインがポイント。 |

こういう角度の実機写真がないので、バルジ形状を把握しづらい。先端のエッジのRは小さい。 |

正面から見ると、先端は折れ曲がる。このあたりP-51Aとよく似ている。 |

後ろ斜め上からだと、バルジはほとんど見えない(全く見えないわけではない)。 |

同じ見下ろし角度で前方からだと、バルジが大きく見える。 |

|

|

再修正前。カウル下側ラインが前上がり。インテイクに惑わされてなかなか気づかない。 |

インテイクを切り離し、切断部にプラバンを貼る。カウルパーツは下側後部を上に押し上げるように曲げる。 |

修正後。これで気分すっきり。下のイラストと比較されたし。 |

スジボリも概ね終了。なお、カウル修正に伴い、カウル開口部の直径も広がるから、プラバンを貼って元の径に戻す。 |

|

|

|

|

|

|

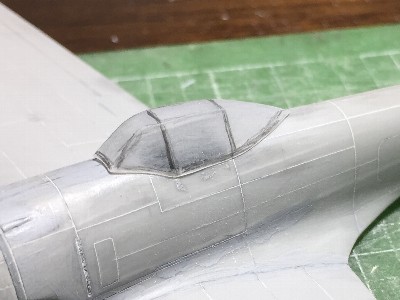

キットのキャノピ。悪くはないが、やや低く、天井の水平部が後方に長すぎるのが不満。 |

まず、側面形を出し、次に断面形を図面プリントアウトのゲージを使って削り出す。 |

図面ジャストサイズの木型完成。このあとプラパーツの厚みを削り取る。 |

0.4mmプラバンを8等分してヒートプレス。角断面と板厚の相性が悪く、0.3mmに切り替える。 |

2回ほど木型を微修正して最終形。切り出してざっと形を整えたところ。 |

可動部後半と胴体との合わせが意外と難しい。 |

|

|

|

|

左翼前縁の着陸灯は、II型後期生産型の頃に導入された。手元写真をざっと見たところでは、中期生産型には「なし」のようだ。イラストの機体も多分なし。(10/11追記)

|

|

|

|

スピナは、手近に適当なのがなくウェーブのテーパー丸プラ棒をルータで削る。 |

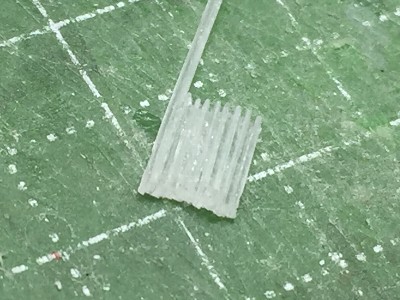

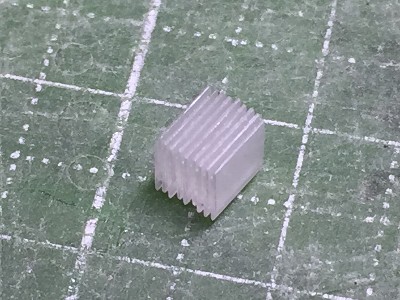

2mmと1mmの幅の帯に切った0.2mmプラバンを重ねて接着。長さ5mmに切って並べて接着。 |

インテイクのルーバーになる。太さや間隔がバラバラだし端が欠けたりでイマイチ不満。環状冷却器はキットを使う。 |

カウル背面の図。後端のオニギリ断面形状に注意。 |

キャノピにスジボリして磨く。防火壁のスリットにプラバンの仕切りを接着。 |

フレーム部の薄さがイイ感じ。コクピット内部はほとんど見えない。 |

排気管はプラバンを彫刻。深さが足りないのでランナーの方がよかったな。 |

垂直尾翼の厚みを削ったため、プラが薄くなっている。穴をあけて補修。左舷側は穴から瞬間+プラ粉で裏打ち。 |

穴は熱したランナーを突っ込んで塞ぐ。はみ出しはニッパーと丸彫刻刀で切り取るのが手っ取り早い。ヤスリ系は最後の0.2mmから。 |

補修完了。ラダーとエルロンタブも取り付ける。イモ付けではなく、ラダー後縁を斜めに削って接着シロとする。 |

スピナをつけてイメージ確認。もうちょい短くてもよいか。細部のスジボリも追加。あとは機銃ブリスターだな。 |

I型の方は主翼位置を上げてないため、フラップ付近の胴体垂れ下がりが再現できていない。まあ、写真では見比べても分からない。 |

|

カウルインテイクのルーバーも停滞要因その2だ。これも新たに作り換える。前回は太い帯と細い帯を交互に接着したところ、帯が傾いて間隔が不均一。今度はもっと広い帯を交互にずらして接着。傾かないから間隔が揃う。排気管も停滞要因その3。形を揃えるなら型取り複製が望ましいなあ・・なんて下手の考えナントカで、それよりあと3つ彫っちまった方が早いぞ(おっと、II型は中期というのがバレるな)。並べるのでないから、少々形が違ってても気にならない。こんどはランナーを使う。ちょい細いので、ライターで炙って太くする。 |

スジボリも不満箇所の一つ。こんどはテンプレートを切って慎重に彫る。側面窓はこれをガイドにダブル針で。 |

これで気分スッキリ。 |

インテイク。0.2mmプラバンを重ね、真ん中を回転ノコで切断する。予備もできるぞ。 |

外側は彫刻刀と細丸ヤスリ。内側は極細丸刀と丸ノミが主力。微妙な違いは手作りの味ってことで。 |

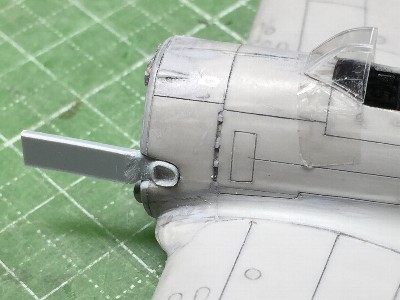

カウルにルーバーを接着。整形の邪魔になるエンジンを外して胴体側に取り付ける。 |

機銃ブリスターも取り付け、もうすぐ塗れるぞ。 |

|

|

オイルクーラー位置が不満で、エンジン位置をちょい前進。スピナ後端を削って短くする。 |

表面確認のサフを吹き、インレタのリブテープを貼る。今回は赤。これが後で・・・ |

風防を溶剤系で接着し、接合部にタミヤパテを盛って整形。照準器の後半(キットパーツ)も取り付け。 |

シートは0.3mmプラバンで自作。背もたれはケミウッドの型でヒートプレス。ベルトはファインモールド。 |

|

補足。画像はないけど、カウルのファスナを#3たまぐりで。フラップのガイドレールは、翼上面にU字形の溝を彫って0.3mmプラバンを接着。照準器は、風防に穴を開けたり接着剤をつけたりが嫌で、斜めに切って真鍮線で胴体に固定。シートのヒートプレスはライターで5cm角のプラバンを炙る。延ばしランナーと同じ感覚。

|

塗装下地としてのサフを吹き、軽く磨く。翼付け根に銀はがし用のC8銀を吹く。 |

まず下面を塗装。水平尾翼下面をマスクして暗緑。 |

上下の境界はMrペタリ。エアブラシの不出来箇所は面相筆で修正。 |

赤と黒のマスキング。インレタの上にテープを貼りたくないので、そこには紙を使う。 |

赤、黒終了。色味バランスはまずまず満足。 |

下面はこんな感じ。翼前縁の暗緑は紙で塗り分ける。 |

白(GX1)と翼付け根の黒(アンチグレアと同色)も終了。 |

インレタの一部に異変がががが・・ |

|

リブテープに赤インレタを使ったところ、部分的に赤色が染み出したり、表面が曇ったりというトラブル発生。特に薄く希釈して濡れるように吹いた際に顕著。濃い塗料を砂吹き気味に吹くか、同程度の濃度で筆塗りすれば一応リカバリーでき、最悪の事態は回避。これまで、こんな経験はなく、マックスラボは色によって塗料の特性が違うのだと思われる。気をつけよう。他機種も赤で作ってるのがあるけど・・ 今回更新はここまで。次は、脚などの細部。実は、モデルの方は脚とペラの取り付けまで完了。その姿は静岡でご覧くだされ。

|

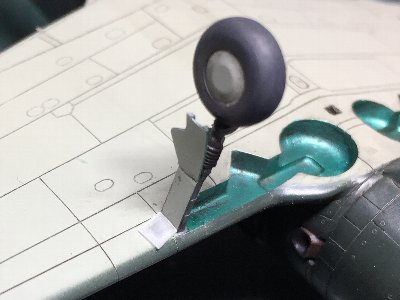

ホイルはプラバンを回転切削。ちなみに軸は爪楊枝。 |

タイヤは0.3mmプラバンを挟んで接着。フォーク内側に帯金を貼り、その分タイヤ内側を削る。中央のはキットパーツ。 |

脚カバーは0.2mmプラバン細工。 |

作業中に脚が折れてしまう。シャフト部のみタミヤ零戦に交換。破損防止に中心に0.6mm真鍮線を通しておく。 |

オレオ部に0.25mm鉛線を巻く。プリビアスシルバー+フラットクリアで塗装。 |

I型の脚カバー内側と脚収容部は青竹とするが、最新の考証では灰藍色とのこと。 |

尾輪はキット。尾脚柱は0.5mm真鍮線。あとで防塵布カバーをパテかなんかで取りつけよう。 |

プロペラブレードもタミヤ零戦。出来がよいので、先を薄くする程度。銀は脚と同色。赤線はインレタ。 |

|

初期のI型の脚カバー内側は、実機記録写真では暗く見える。これが灰藍色とのこと。脚収容部も同じ。一方、I型でもカバー内側が無塗装に見えるものもある。ただしこの場合でも脚収容部は灰藍色、もしくは鐘馗II型から類推すれば青竹の可能性も。II型もカバー内側は明色。脚庫も明るく見えるものがあり、ある時期からIII型含め無塗装だと思う。これは同時期の疾風とも共通。 50戦隊のI型は、プロペラ同調目盛が記入されているカウル前上方が無塗装のまま残されている。これは筆塗りで。あとは細々した部品を取り付けウェザリングして完成だ。

|

シートを取り付ける。予想外に知恵の輪状態。アンテナ柱は真鍮線削り出し。 |

プロペラのフックは真鍮パイプ。望遠鏡型照準器は延ばしランナーを回転切削する。 |

脚カバー上部を取り付ける。塗装はこのあと筆塗りで。 |

尾脚の布カバーはエポパテ。硬化後に削って形を整える。 |

|

画像にないけど、ピトー管は0.6mm洋白線を削る。残る工作は航法灯、エルロンヒンジのカバー、アンテナ線、ブレーキライン程度。あとはウェザリング。

|

翼端灯は炙ったランナーをエッチングテンプレートに押し付けて量産。やや過大だが妥協しよう。ヒンジのカバーも取り付け。 |

ブレーキラインは0.25mm鉛線。脚カバーのロッドは延ばしランナー。 |

キャノピ内側のフレームをカッティングシートの細切りで再現。 |

アンテナ線は0.08mmテグスを油性ペンで着色。真鍮線をペンチでつぶして脚表示棒。スライドフードは木工ボンドで仮固定。 |

スピナのフックを真鍮パイプで。照準器の位置がズレてて、取り付け直す。 |

アンテナ線作業中に、うっかり瞬間のついた指で触ってしまう。ペーパーで落としてタッチアップ。 |

|

記録写真で見る所沢での50戦隊機は、ほとんど汚れ剥がれのない状態。作品は出征後という想定で翼付け根に面相筆チッピング。艶の調整にガイアのフラットクリアを全体に。インレタ部には極力少なめに吹くものの、またぞろ表面が危なげな状態になる。続いて定番の水ウェザマスのウォッシュ。表面が半つや消しになると、途端にのっぺりした印象となり、ウェザマスをリベットライン(←想定の)沿いに乾いた筆などで擦り付ける。チッピングを全体に施すといいのかも。ま、とりあえず完成として、静岡はこの状態でお披露目。きちんとした完成写真は静岡後に。 |

|

|

|

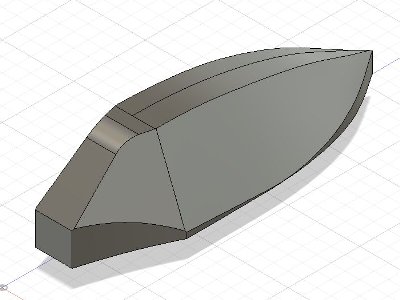

|

|

木型の3Dモデル。側面、平面、断面の形状は拙図に合わせてある。スライドフードはロフトで(シンプルに台形をつなぐ)。 |

フジミ隼I型で実際に使った木型と並べて撮影。なお、3D出力品は最終形の手前段階で、細部の形状がやや違う。 |

|

3Dモデルは、プレス後の切り出し時に分かりやすいように、キャノピ下端ジャストの位置にエッジがくる設計。実際にヒートプレスする際は、ケミウッドのような形にパテなど盛るとよいだろう。それと、スライドフード後半上部のエッジは少し丸めるといいかも。これ、3D設計で表現するのはちょっと面倒なのだ(フィレットの直径が少しずつ変化する・・というコマンドはfusion360に無いからねえ)。

|