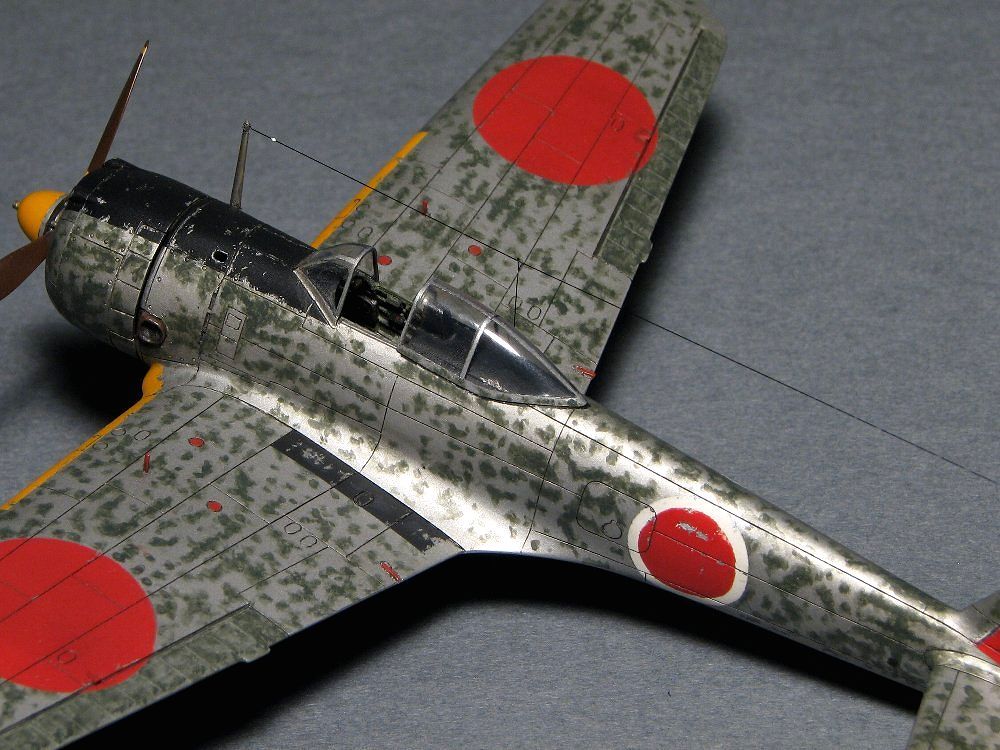

中島 キ43 隼 II型 ハセガワ1/72 製作記

2017.10.6初出

|

|

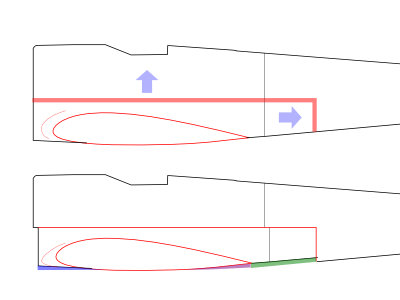

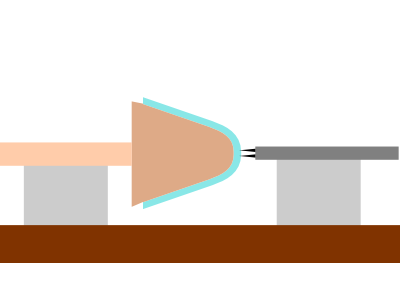

取付位置が上がったので、そのままでは主翼前後が不連続となる。そこで、切断した胴体下側パーツは、腹の部分を下方に曲げる(緑)。翼下面パーツは機体中心線で前後に切り込みをいれ、下側に開くように曲げる(紫、青)。曲げれば切断部は開くから、適宜シムを挟む。結果、主翼中央部は0.5mm上がり、ややメタボなお腹もシェイプアップ。 |

キットを仮組みしたところ。この角度からのイメージはなかなか良い。 |

テープを貼って断面形を確認。風防前付近はそれほど悪くないが、カウル後端付近はオムスビ感不足。車輪バルジにも注目。 |

手術後のI型と手術前のII型を並べて比較。 |

上:赤色部分をカットし、翼位置を後上方に移動させる。下:下側の辻褄合わせにパーツを曲げる。 |

|

|

0.3mmプラバンでリブをテキトー再現。山折り谷折りとフィレット部切断は加工済み。 |

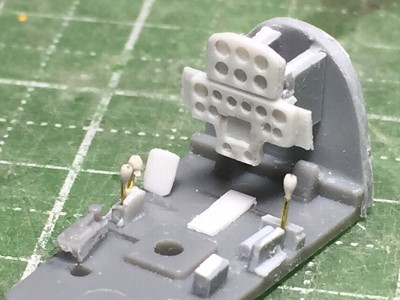

II型の計器盤はI型とは異なる。0.3mmプラバンでスクラッチ。といっても穴を開けるだけ。本当は計器の数が違うけど。 |

側壁のディティールは胴体接着後に下から取り付ける。曲げた部分はプラバンで裏打ち。平面形を保持するためにランナーを接着。 |

コクピット側壁はI型よりさらに手抜き。どうせ見えないし。 |

この頃の中島機のコクピットは灰緑色。疾風のプロペラ色、すなわち自作ダークスレートグレイ。塗ってみるとナカナカいい感じ。 |

胴体に接着。やっぱりよく見えない。レバーの再現はポイント高し。細部の配色等はフィクション。 |

|

計器部にはフューチャーを面相筆で置くように垂らす。

|

上反角を正しく保つためにプラバンの桁を入れる。ねじり下げに注意して(キットは再現されている)、上下パーツを接着。 |

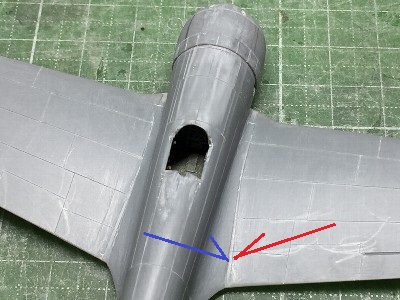

前回記述の胴体下面ラインを修正するため、前後に切り込みを入れ(赤矢)、下方(画面だと手前方向)に開く。 |

十の字。翼型に注意して表面を削る。このあとさらに翼端の厚みを削って尖らせる(画像は作業前の状態)。 |

胴体下面のラインを確認。カウル下面からの流れが重要。 |

|

|

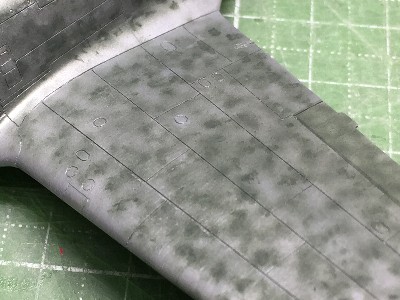

並行してスジボリも進める。画像では分かりづらいが、一連の作業の結果、フラップ付近の機体中心線上は、少し盛り上がる。 |

キットのフィレットを小さくする。赤矢がキットの分割ライン。青矢の位置にスジボリして、その外側は主翼とツライチに削る。 |

カウルがズレないように、ガイドをつける。穴は泥縄でバルジの裏打ちのため。カウル後端のオニギリ断面に注意されたし。 |

車輪部のバルジを整形。左画像のとおり裏打ちが露出する。機銃口は穴をあけてランナーを差し込む。 |

|

|

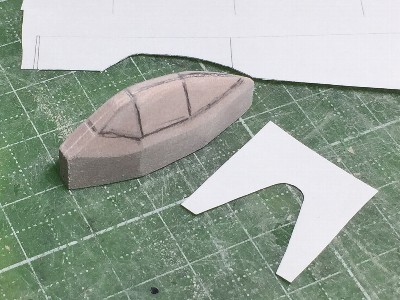

I型同様、ケミウッドを削る。図面プリントアウトを型紙にする。これ重要。 |

何度か木型を修正して、0.4mm板を絞って整形。こちらは天井の丸みのせいか内部のクラックは発生しない。 |

いろんな角度から眺めてチェック。まあこんなもんかな。 |

水平尾翼も取り付けて士の字。 |

|

尾部補足。垂直尾翼は上端と後縁を1mmほど削って小さくする。これに伴いヒンジラインも前に移動。水平尾翼は取り付けホゾを削って1mm弱下げる。フィレットの段差は瞬間+プラ粉で。エレベータ後端を図面に合せて1mmほど削る。 キャノピ補足。スライドフード頂部センターにあるフレームのスジボリ、これまでこういう場所のダブル線に苦労してたんだけど、いい方法を思いつく。クリアパーツを木型に被せて90゚横に倒して固定し、センターに高さを合わせたダブル針でけがく。タイヤの縦溝やスピナのスジボリと同じ原理だね。気付いてみれば単純で、もっと早く気づけっちゅうねん。 |

|

|

|

|

|

|

|

こちら従前のパーツ。折角コンパウンドで磨いたのに。この角度からだとイイ感じなんだけどねえ・・ |

こちら修正版。この角度だと、自分でも違いが分からない。ま、模型というのは自己満足な趣味であるからして・・ |

オイルクーラー取り付け。キットパーツをベースにサイズ形状を修正する。 |

排気管も取り付け。スピナはルータ切削。もうあと0.5回りほど削り込む予定。III型はこんな感じに見える写真がある。 |

|

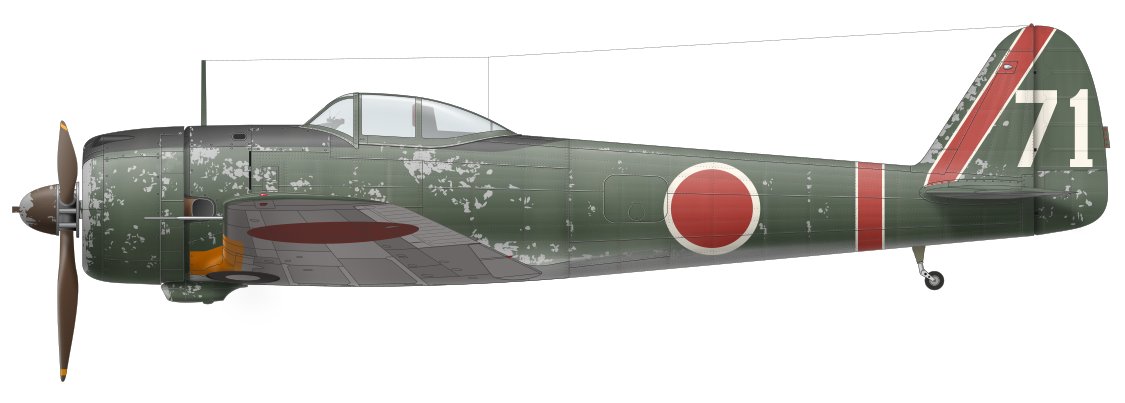

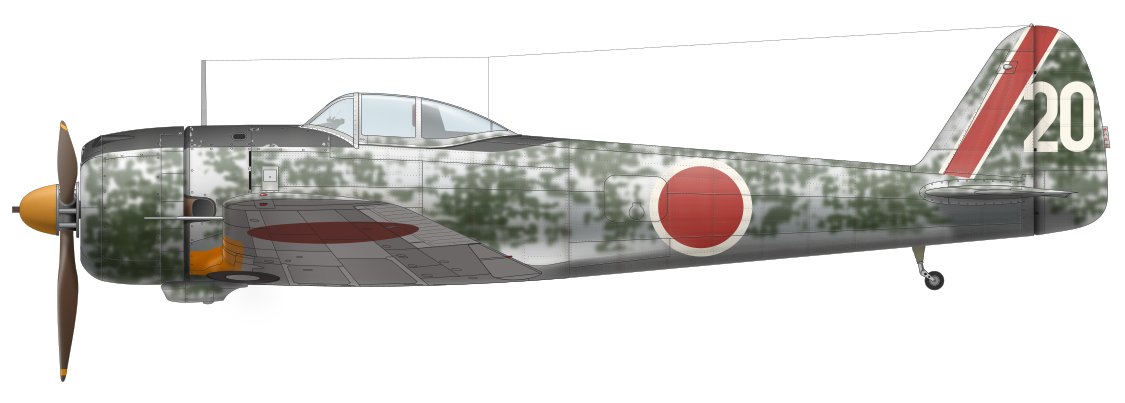

予定マーキングは、当頁読者諸兄には御推察のとおり↑。あ、スピナどうしようかな。

|

従前はカウルフラップ後端で接着していたものを、支持架を介する方式に変更し、カウルフラップ後端を薄くする。 |

防火壁のスリットにプラバンの仕切りを接着。その2mm前方にある瞬間を埋めた痕が、キット本来の防火壁モールド。 |

スピナは、ハセ疾風のパーツに軸をつけてルータ切削する。ペラはタミヤ零戦を使う予定。 |

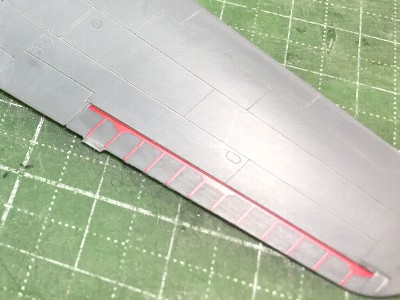

タブをプラバンで追加し、動翼にインレタを貼る。こちらも例の赤いやつ。 |

脚柱はキットパーツ。シャフト部は瞬間を盛り均一な太さにしてから、カッティングシート細切りを貼る。その他はI型同様の工作。 |

車輪はキットパーツ。直径が小さく角ばってるので、トレッド面に瞬間を盛りルータ切削。軸はつまようじを瞬間で仮固定。 |

スライドフードを仮固定した状態で、風防を溶剤系にて接着し、隙間にタミヤパテ。 |

パテを整形し、スジボリ、ファスナ(#3たまぐり)を彫刻する。 |

|

脚柱のカッティングシートは、粘着剤だけでは固着せず、最終的に瞬間で接着。そのため、アップで見ると、ガタガタ。ヘタレや。I型同様にタミヤ零戦を奢ればよかったか。ま、まだ間に合うし後で考えよう。 その他、スジボリの追加、修正、表面の不具合の修正などちまちま工作し、塗装直前の状態まで。

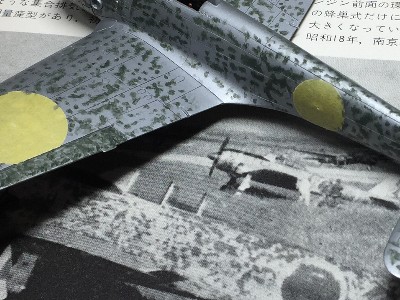

日の丸のサイズはI型と異なる。胴体は当機の写真より、赤が70cm、白が85cmとする。主翼は、明確に分かる写真がなく、それらを総合的に判断して140cm、記入位置は翼端から140cm離すものとする。かなり大きく、中心寄り。味方識別帯は丁度胴体中心と翼端との中間位置まで。尾翼の帯は幅27cm程度。 迷彩と日の丸の使用色はI型と同じ。黄橙色はガイアの同色に微量の赤。プロペラの赤褐色はC131赤褐色とC335ミディアムシーグレイを半々程度。 |

C8銀とフラットクリア半々をエアブラシ。このあと羽布部にプリビアスシルバー+白少量+フラットクリア(下面も同様)。 |

プリビアスシルバー+フラットベースをドライブラシ気味に被せてヘアラインを表現。パネルライン毎にトーンの違いも表現。 |

次に暗緑斑点。本番前に練習。暗緑エアブラシの後に、筆で銀と暗緑を塗り重ねる。最後にフラットクリアを上掛け。精度は粗いが、これはこれでアリ?? |

では本番。0.2mmエアブラシのノズルを極限まで絞り、出しっぱなし状態にして、ランダムに手を動かしながら斑点を描いていく。しかし、出来上がると、実機写真の雰囲気と離れている。 |

斑の緑が薄く、一方で銀地にも薄く緑が被っている状態なのだ。そこで銀地には銀を吹き、暗緑は筆で上塗りしてみるが、あまり改善しない。ということで、このやり方は却下。仕切り直し。 |

再度、全体に銀を吹き、面相筆で暗緑斑を描いていく。まず、銀と暗緑を半々にして、写真を見ながら薄くアタリをつけていく。これは境界のぼかし表現も兼ねる(つもり)。 |

次に暗緑を薄く溶いてその上に少しずつ塗り重ねていく。一度に塗るのではなく、刷毛目の方向も縦横変えながら、何回も重ねていく。結果的に、周囲が程よくぼやけた状態になる。 |

右舷と翼面は写真がないので、左舷胴体の雰囲気で塗っていく。写真の羽布部は、塗料が剥がれ難いのか暗緑が濃く残っている。これも面相筆で塗装。 |

マーキングのためのマスキング。各色一度にマスクする。インレタの上には極力紙を使う。 |

白、黄橙、赤、黒の順に吹いていく。アンチグレアなど一部に銀はがし。最後にフラットクリアを全体に吹く。 |

|

補足。エアブラシでの斑点は(結局、不採用だけど)、一瞬でも一箇所に留まると王冠状になるので、常に動かす。近づけて点を描き、すぐに離す感じ。仕切り直しの銀は、明度を上げるためプリビアスシルバー+フラットクリアにする。パネル毎の変化は無意味なことが分かったので止める。羽布部は、最後にラプロスで軽く研磨してリブを銀色に目立たせる。塗り上がると、同じ色なのにI型のベタ塗りより緑も赤も明るく感じる。その分を見込んで少し暗めに調合すべきであったか。まあ、後から塗り重ねるのも可能ではある。

|

以前に自作した脚柱上部の出来が気に入らず、タミヤ零戦をもう一箱買ってきて上部のみ交換。中心には真鍮線を通す。 |

脚カバーは拙図に合わせて切り出したもの。キットの脚庫の形は全然ちがう・・・。まあ、誰も気づかないだろうけど。 |

脚庫は青竹と考えられる。脚カバー内側は無塗装、コクピットは灰緑色で、このアレンジは鍾馗II型と全く同じだ。 |

塗装して脚カバーを接着。使用色は機体塗装と同じ。脚柱上部もスッキリ。 |

一緒に塗装しておいた脚カバー上部の小片も取り付ける。脚庫のマスキングはセロテープ。貼ってからデザインナイフでカット。 |

シートはIと同じくプラバン細工。ベルトはファインモールド。 |

シートをコクピットに接着。シートが銀色かどうかは確証なし。どなたかご存知? |

スピナの後半(というのか?)を工作。プラバンを丸く切り抜き、プロペラハブにディテール。詳細不明で雰囲気再現。 |

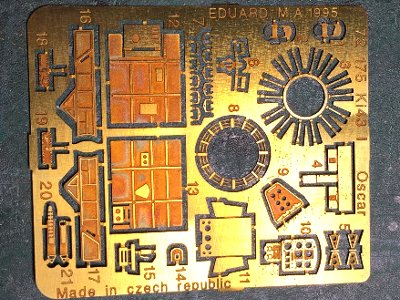

引越しで片づけてたら、大昔買ったエッチングを発見。忘れてたよ。でも考証はかなり怪しいな。プラグコードのみ使用。 |

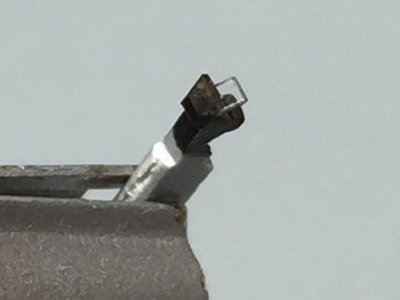

アンテナ柱はバイスにくわえて削る。基部の細い部分を角棒ヤスリで削ってから切断する。 |

機体に取り付ける。プラグコードも取り付ける。 |

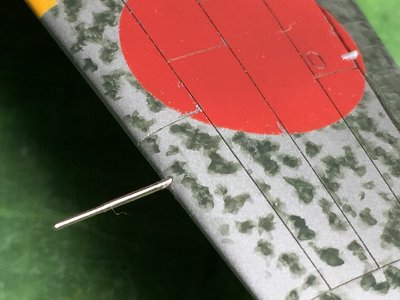

ピトー管は0.6mm洋白線の先を削ったもの。エルロンヒンジのカバーは延ばしランナーを斜めに切る。 |

|

補足。ヒンジカバーのような極小パーツを正しい位置に接着する方法を発見。少量の水を接着剤がわりにして仮固定し(要は「ぺろっ」と舐めて貼るわけ)、そこに流し込み系をツッと差す。 インレタの機番を貼ろうとして大チョンボに気づく。1/48で描いたイラストの描画オブジェクト、縮小せずそのまま版下にしとるやんけ〜!この、ボォケ〜! 取り急ぎ、訂正した版下を作成し、アドマに緊急発注。余白が勿体ないから、ついでに裏で進行中のやつなども仕込んで、一日作業やがな。

それにしても、飛行機クラブのゾーンは、来場者の人口密度が低く、出品者の平均年齢が高いなあ。偏屈じじいのたまり場は、若いモデラーにとって敷居が高いのだろう。ま、メーカーと違い、こちらは趣味でやってる世界ゆえ、無理してまで若年層を取り込む必要はないと思うが、それでも飛行機ビギナーを温かく歓迎する姿勢は必要だろうね。私が言うのもなんだけど、ビギナーに「ここが違うあれが違う」は止めたいな。考証は飛行機モデルの中のごく狭いジャンルで、考証にとらわれない作品もアリだと、読者諸兄もご認識いただければ幸い。(私はそういうスタンスなんだけど、どうも勘違いされてるようで・・)

|

照準器は1.0mmプラバンの上に0.2mm透明プラバンを接着。遮光ガラスを暗く塗りすぎ。 |

機体に取り付けるとあまり見えない。コクピット内部も全然見えない。アンテナ線も取り付け。 |

I型と同じ素材でブレーキラインを追加。 |

ようやく届いたインレタを貼る。フラットクリアを吹いてウォッシング。 |

|

補足。インレタ備忘メモ。今回発注の白は、従前とインクの材質が異なるとのこと。聞けば、卸していた会社が倒産し、今後在庫切れの色より順次変わっていくとかで、新インクは上掛けのクリアを弾きやすいらしい。今回特別に開発中の弾きにくいインクで作ってもらう。使用感は従来の白と変わらない。なお、リブテープの赤インレタがクリアで滲む件は、色によりインクの特性が違うためらしい。

ともあれ、スマートで洗練されたII型の姿、これはこれで、カッコイイなあ。「しゅっ」と絞った防火壁付近の胴体断面形を感じてもらえると嬉しい。フジミもそうだが、ハセの隼はちょっと手を入れると見違えるように良くなる。最大のネックはキャノピ。木型はお貸しできるのでご希望の方はどうぞ。 |

|

|

|

|

|

|

さて当頁における日本陸軍戦闘機、1、2、4、5が出来たので残るは3だ。いいキットも出たけど・・・まずは、海怒と幽霊を片付けるのが先か。

|