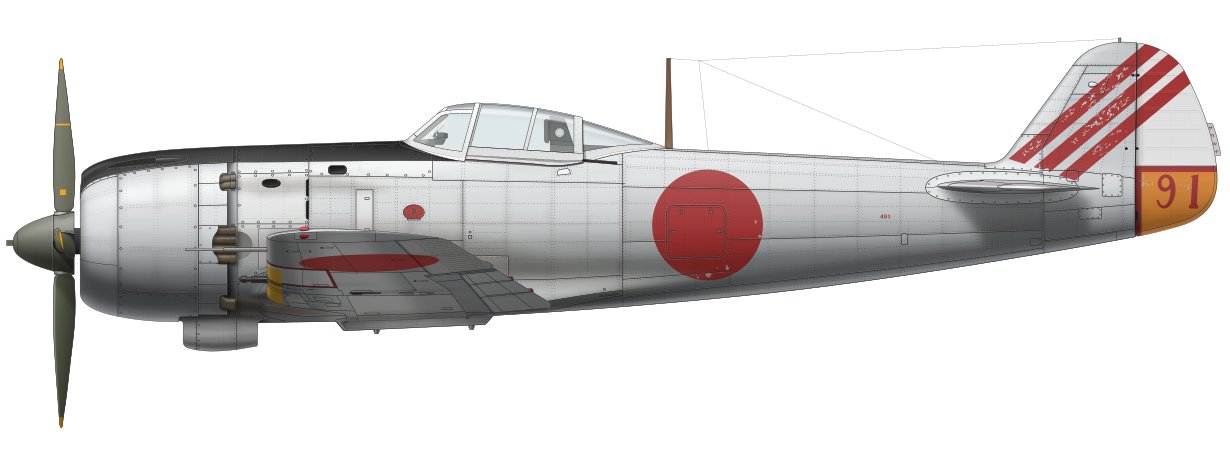

中島 四式戦闘機 疾風 (アルマホビー1/72)製作記

2022.5.24初出

|

|

|

あれっ?先日アマゾンに注文したやつは、もっと小さいはずなんだけどなあ、と思ったら・・・ |

ハリケンとか山猫とかも入っているぞ。これらもそのうち作ってやらねば。あ、ヤクと野馬は購入済み。こっちが先か。 |

|

改めて旧作疾風の製作記を読み返すと、「どこかでピリッとしたキットを出してほしいなあ。1/72もそろそろリニューアルの頃合いだよね。」と書いてるんだね。まさにピリッとしたキットが出てきたよ。

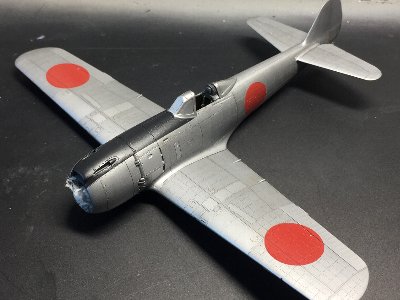

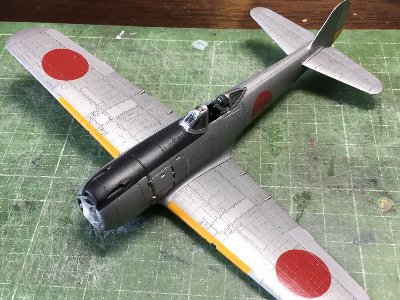

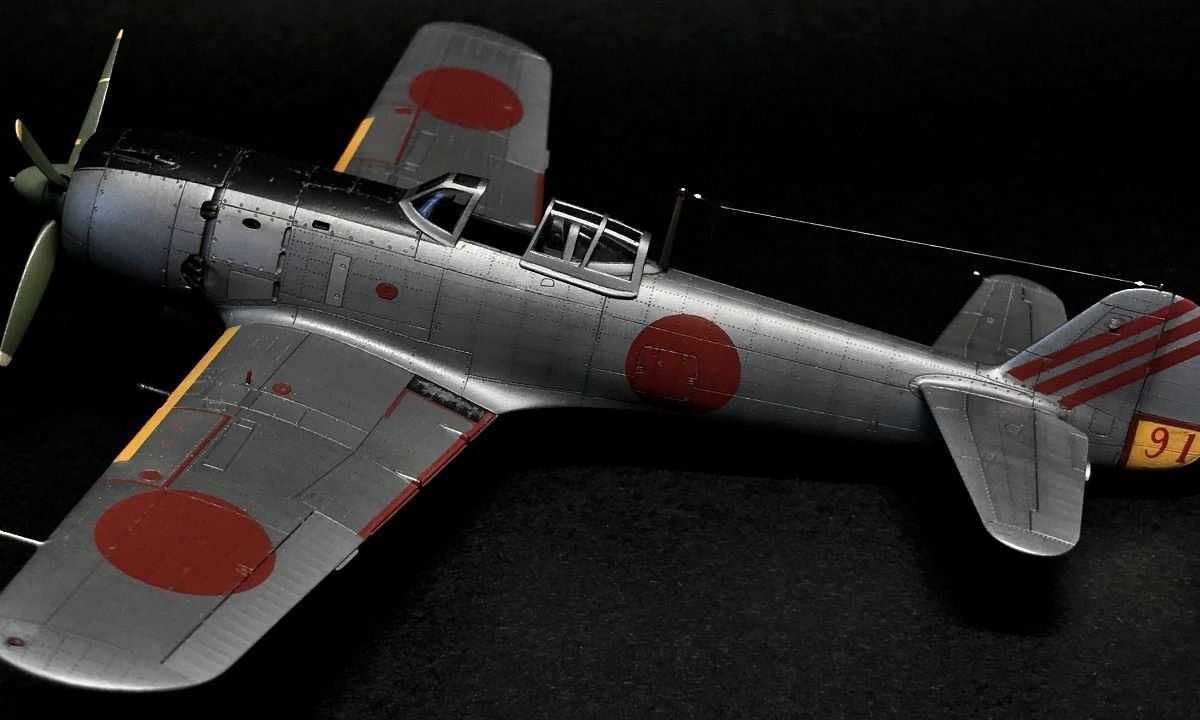

今までの古いキットを見慣れた人には、外形イメージに違和感があるかもしれない。でもそれは古いキットが間違っているから。写真と同じアングルで見比べて欲しいな。見慣れると、この形以外にないと思えるはず。 |

旧作ハセガワ改造と2ショット。どちらも同じ図面をベースにしているので、カウルや胴体のイメージは全くといっていいほど同じだ。 |

|

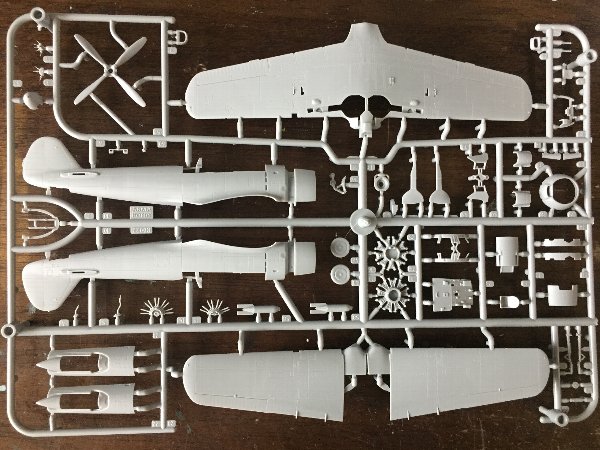

いわゆる模型誌的なキット紹介もしておこう。普段こういうのは拙ページでは省略してるけど、なにせ国内発売前だからね。キャノピは3パーツに分割され、中央可動キャノピ、後方固定キャノピは、それぞれ開閉とも同じパーツを使う。そのかわり、胴体側は開閉2種のパーツを用意して可動キャノピが正しい位置に納まるように工夫されている。 キットは甲後期生産型と乙型が選択可能になっている。オイルクーラーは大小の2種類がセット。胴体機銃ガス抜き穴は、甲がデフォルト。乙にする場合は、胴体パーツの甲の穴を埋めて裏から乙の穴を開孔し、キャノピ閉用バーツを使う(乙の小さい穴が開いている。甲でキャノピ閉にする場合は裏から開孔)。さらに、インストには指示がないが、弾薬アクセスパネルのスジボリを大きく彫り直すと完璧。 主翼は、甲後期以降の1種類のみ。胴体下に増槽を1つだけ下げた初期の機体は選択できない。ま、少々の追加工作で作ることは可能だから、大きな問題とはいえないだろう。エンジンプラグコード、オイルクーラー、コクピットのレバー、シートベルトを再現するエッチング、キャノピおよびタイヤ用のカット済みマスキングシートが付属する。 |

メインのランナー。左下が、キャノピ開と閉に対応したキャノピ基部パーツ。胴体メインパーツとの合わせは良い。 |

この他に組み立て説明書が入って、以上で箱の中身一式。拙作第11戦隊機番46も作れるようになっている。 |

|

結論として、同社スタンダードの素晴らしい出来。絶対「買い」だぞ。

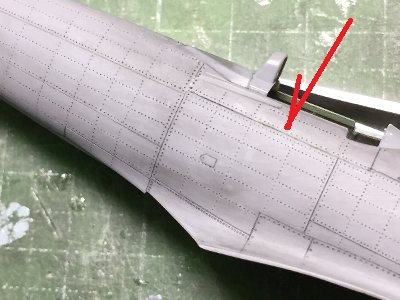

垂直尾翼と胴体との取り合い部に凹の折れ線が入っている。皆さんご存じのとおり、実機は滑らかにつながっているから、パテでも盛ってやろう。 垂直尾翼上部がちょい厚い。接着面を削るか(その場合、側面形が変わらないように注意が必要)、表から削るか(スジボリが消えるが、再生はそれほど難しくないだろう)。 |

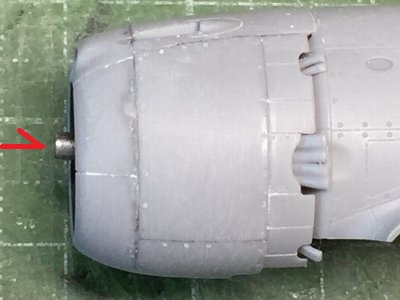

1つめ。赤矢印のクビレが入っている。パテでも盛ってやれば修正可能だ。 |

2つめ。垂直尾翼上部が厚い。画像は、遠近法ですこし過大に見えるけど。 |

|

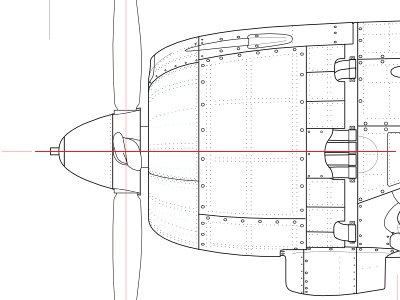

いずれも、修正は簡単。疾風ファンなら、是非とも直してほしい。ここは愛が試される場所なのだ。それほど愛のない人は、スルーして問題なし。つうことで、この2点、キットの価値を下げる程のものではない、といっておこう。 それと、私の組み立てミスで、エンジンスラストラインがズレてしまった。正しくは下図のとおりなので十分に注意して組み立てることをお奨めする。なお、キットを正しく組めばちゃんと正しい位置になる。 |

これは組み立て上の問題。プロペラ軸が1mmほど上にズレているぞ。ヘタレや。 |

拙図。スラストラインに注意。 |

|

|

計器盤。右下の操作箱ともどもキットのデカールを貼る。 |

フロア回りのディテールも十分。操縦席は例により後付け。 |

計器盤を仮組み。なお、コクピットは胴体左右接着後も下から組み込める。 |

ちなみに、前作ハセガワ1/72疾風(暗褐色迷彩)のコクピットはこの色。 |

|

尾翼回りは少しだけ手を加える。垂直尾翼上部は、接着後に薄く削る。また胴体とのクビレ部には、前述のシアノンDXをパテがわりに盛る。整形は丸棒ヤスリが便利。普通、丸棒ヤスリは軸方向に動かして削るが、そうすると凹溝が掘れてしまう。横、あるいは斜め方向に動かす。 マーキングは、増加試作機の73戦隊所属機番91にする。当機はラダーの上部が角ばっている。後縁にプラバンを貼って再現。また、主脚収容部後方のブリスターはないので、削り落とし、落下タンク取り付け基部のモールドは埋める。 |

増積したラダーはこのとおり。消えたスジボリは後で彫る。リブテープはインレタで再現する。版下は前回作成済みだ。 |

垂直尾翼上部前縁を薄く削る。胴体のクビレに瞬間を盛る。白っぽいのがシアノンDX、濃いグレイは捨てサフ。 |

|

|

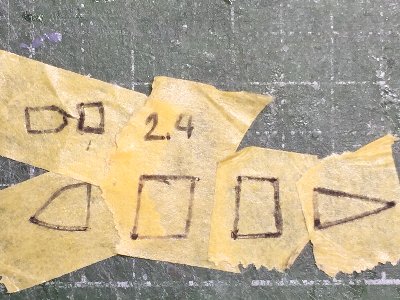

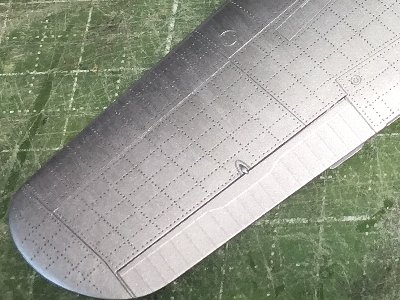

まず主翼下面から。一部のダブルラインがポイント。0.3mm幅のダブル針を使う。 |

リベット打ち工具一覧。黒いのはカッティングシート。2枚重ねにして、カッターで細切りにしてガイドに使う。 |

|

|

|

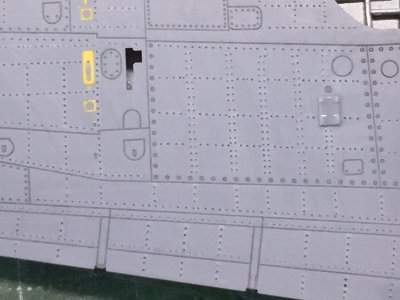

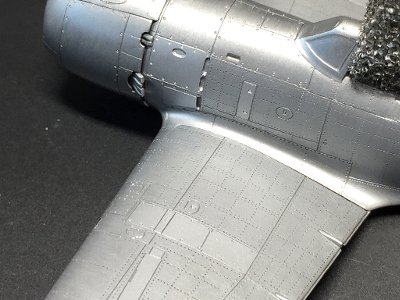

コクピット上部の別パーツ部分にリベットを打ってたら、接着線が割れる。一応瞬間で接着していたのだが、リベットの圧力には勝てなかったようだ。割れた箇所を瞬間で再接着するが、微妙な段差が出来てしまって、段差消し→スジボリ再生→リベット再生と余計な手間。リベット打つ人は、プラバンなどで裏打ちすることをオススメする。コクピット部も細切りプラバンを溝に落とすようにして補強するといいだろう。 胴体主翼それぞれ単体で打てるところまで打ち、胴体と主翼を接着する。胴体と主翼の合わせは非常によい。タミヤ最新キットと同等クラス。ただ、私の組み方のせいだと思うが、フィレットとの間に微小な隙間ができる。無理にくっつけようとすると上反角が狂うから、フレット側に0.14mmプラペーパーを接着して、整形後に主翼と胴体を合体。 |

ここの接着線が割れる。 |

合体。 |

|

合わせ目修正のため残しておいた胴体下面、その他水平尾翼などのやり残し、機首のファスナを打ったら塗装だ。もう少しだ。ガンバロー。

|

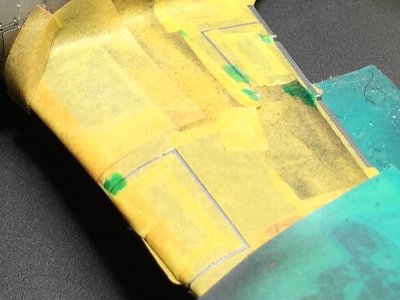

タミヤテープで形をトレース。読み込んでデータを作り、3回ほど修正。 |

セロテープのマスクを貼る。フチが見えづらいので、油性ペンで塗っておく。バックは緑のマスキングシート。 |

|

お持ち帰りはこちら。エキスパート版お持ちでも、セロテープに変えるメリットはあると思う。

|

こんな具合に段差をつけて接着。 |

段差部分に瞬間を盛って整形。これで、側面形のイメージが良くなる。 |

|

|

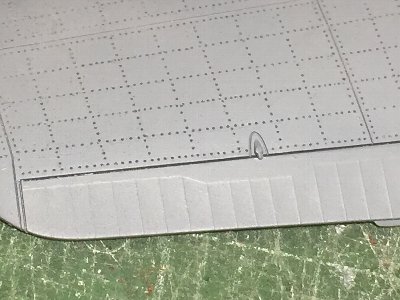

サフを吹いてから、動翼部にインレタを貼る。 |

クローズアップ。 |

|

|

着陸灯。セロテープのマスキングまで終了。 |

初期生産型の特徴である中央の増槽ラックは、プラバンでナンチャッテ再現。 |

|

後方固定キャノピが浮き気味になる。十分に擦り合わせ、それでも生じる段差はタミヤパテで埋める。可動キャノピもフレームを削り、下辺の段差を表現する。 |

窓枠削って、胴体に接着、黒サフ吹いて、パテ埋めして、再度フレームを削ったところ。 |

可動キャノピは下辺にスジボリ。さらに、ノミで三角断面に削る。 |

|

|

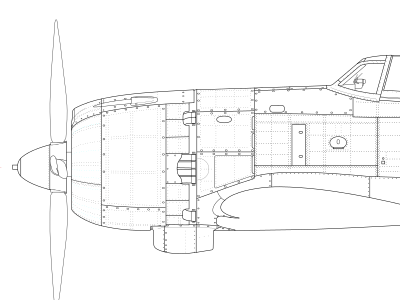

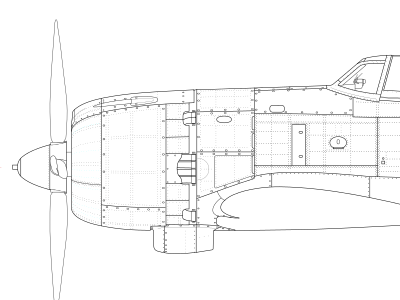

キットのアウトライン。ただし正確に計測したものではなく、あくまで実機との比較のイメージ。オイルクーラーにも注意。 |

拙図。実機写真をトレースしたもの。取り込んでスライドショーで見ると、違いがより分かりやすいかも。 |

|

パーツ自体の幅、高さ、開口部の直径などの数字でみれば、キットと拙図面とはほとんど同じ。またカーブのラインも、違いは0.2mm程度の僅かな差だ。ただ、曲率が違うので、立体になるとイメージが違って見える。もし、修正するのであれば、スピニングにパテなど盛ってやるかな。あるいは、先端カーブの曲率が正しいハセガワのパーツを改修するか(改修方法はハセ製作記参照)。作品はそのままスルーする。

防眩塗装は、F-5Aで使った白30%混の半艶黒。日の丸は隼で使った赤(正確なレシピ不明。強いていえば、C114RLM23、GX3赤、C333エクストラダークシーグレイが1:1:1くらい)。黄橙色はガイア同色のビン生。赤は銀の上に直接、黄橙色はピンクを下塗り。 |

サフで下地を作った上に、下塗りとして8銀+クリアを吹く。 |

羽布部をマスクして、SFSをドライブラシ。胴体は上下、翼は前後方向に筆を動かす。下地を残し気味に。 |

そのクローズアップ。羽布は下地8銀。 |

一部パネルを塗装するためマスキング。セロテープを貼って、デザインナイフでスジボリに沿って切り抜く。脚庫などにも使える。 |

機銃アクセスパネルなどに、プリビアスシルバーを吹く。ちょっとコントラストが強いな。 |

銀塗装の上にフラットクリアを吹いて、マーキングの塗装。デカールは使用せず、マスキングして手描き。 |

マスクを剥がす。 |

黄橙色をマスクして塗装。照明やバックで、左画像とは大分違って見える。 |

|

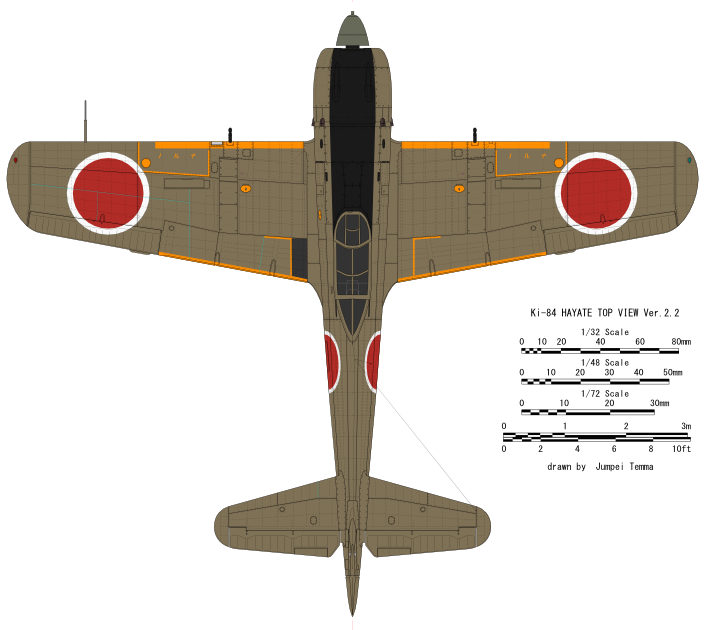

さて、塗り上がった銀地、当初の白っぽい銀という狙いはイマイチ成功してないな。暗めに仕上がるSFSが敗因か。むしろ下地をSFS(あるいは他の銀)にして、プリビアスのドライブラシが良かったカモ。それと、日の丸赤は、画像ではイイ感じなのだが、実物はもっと暗く濁っていて、ちょっと自分のイメージと違う。赤は塗り直すかどうか思案中。 補足。エキスパートセットのデカールは、日の丸の直径が違う。正解は、翼:白18.8mm赤16.0mm、胴体:白14.6mm赤12.5mm。無塗装銀の場合も赤のサイズは同じ。位置は下図を参照されたい。また、歩行禁止ラインも違う。入手後気づいて知らせたので、廉価版では正しくなっている。ヨシ。 |

|

|

|

|

|

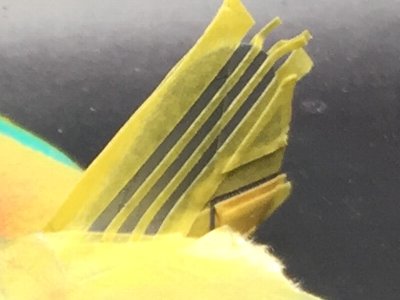

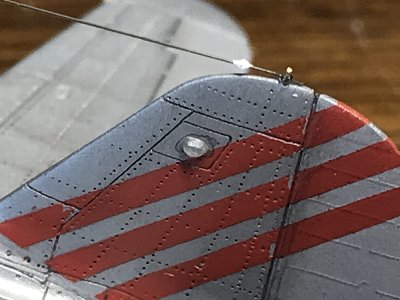

尾部の赤部分をマスキング。同じ幅の3本線って、結構難しかったりする。 |

主翼の警戒線もマスクして塗装。燃料キャップは、位置が重なるので、警戒線塗装後に別途セロテープでマスク。 |

91はインレタ。結構色味が違うなあ。模型的には黒にすればよかったかも。でもインレタ作ってなかったんだよね。 |

マーキングにフラットクリアを吹いた後、オイル汚れをタミヤエナメルで。 |

|

ウェザリングは、まず銀塗装直後、フラットクリアを吹く前の艶あり状態で、水ウェザマスでウォッシング。艶消しだと、ウェザマスが吹き残って全体が暗くなるからなのだ。マーキング終了後に、機銃ガス排出口をエナメル黒で塗装し、はみ出しをぺトロールで拭きとる。下面にはオイル汚れをエナメルで描き、余分をぺトロールで拭きとる。最後にリベットラインのシェーディングとして、ドライのウェザマス黒を平筆でこすりつける。 |

マーキングとウェザリング終了。アンチグレアとステップのハゲチョロは、ナイフの先でカリカリ。 |

|

|

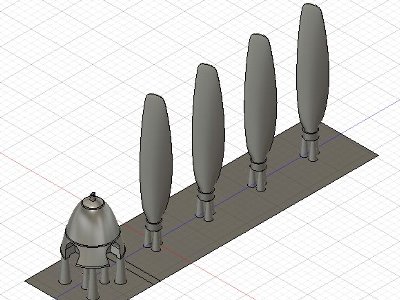

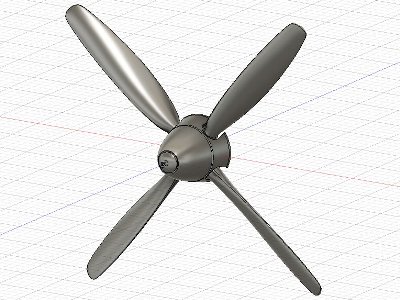

ブレードは立てて出力するのが一番。4枚一体は歪みやサポート痕の問題が生じる。 |

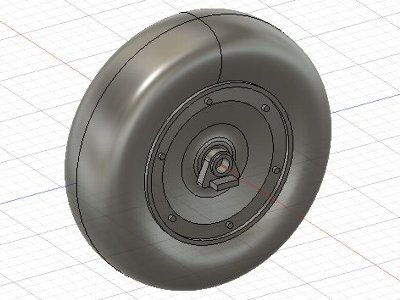

マスキング不要にするため、タイヤとホイルは別ボディにする。 |

|

|

3D設計のプロペラ&スピナ。 |

プリント、組み立て、基本塗装(F-4Cのベト迷グリーン)まで。右はキットパーツ。 |

端部の黄色は塗装(ガイア黄橙色)、中央と付け根の黄色はクリアデカールに貼ったインレタ。位置決めにテープ。 |

貼り付け終了。このあとセミグロスクリアを厚吹きして軽く研ぐ。ウェザリングはそのあと。 |

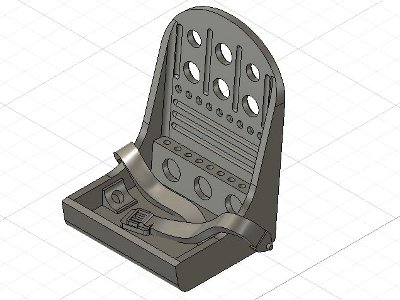

シートは3DP。今回はベルトも3D。シートの塗色はグリーン(プロペラ、コクピットと同色)としてみる。正解は知らない。 |

機関砲も3DPだ。銃口の穴も辛うじて抜けている。穴の直径は、設計上で0.4mm。 |

足回りの塗装終了。銀色はプリビアスシルバー。タイヤ&ホイルは3DP。あとはキットパーツ。脚カバーは表から削って薄くする。 |

脚とカバーを接着。キットの脚取り付け部は、一見心もとないが、ちゃんと角度が決まるようになっている。 |

別角度で。0.3mm鉛線でブレーキラインを追加。荷重表示はキットデカール。 |

尾脚とカバーも接着。カバーはかなり開いた状態となる。角度は拙図(正面図)を参照。ピントが甘いな。 |

ノルナはインレタ。あれ?もしかしてナルノが正解?(どっちか分からん) |

翼端灯、尾灯はクリアーランナーの削り出し。アンテナ線はナイロン糸。0.2mm真鍮線に結び付ける。 |

|

補足。アンテナ柱は真鍮棒削り出し。ピトー管は0.6mm洋白線をバイスに咥えて先を一段削る。脚表示棒は0.3mm真鍮線。いずれも画像ないけど(完成画像で見てちょ)。航法灯は、このサイズになると3Dは小さすぎて使えない。接着面のサポート跡を平らに削るのが不可能なのだ。よって、昔なじみのクリアーランナー削り出し方式。炙って延ばして、水滴状断面に削って、丸めて、ナイフで切る。プラ用接着剤が使えるし。 タイヤは、3DPそのままの状態だと、主脚カバーの間が離れ気味になる。そこは穴をグリグリしたり、ホイル裏側を削ったりしてくだされ(3D設計修正しろよ、ってか?)。主脚フォーク部分とカバーの接着面を削ってもいいかな。作品は、まだ少し離れ気味。タイヤとホイルは、出力環境によって合わせが緩かったりキツかったりするだろう。面のオフセット(タイムラインの中ほどにある)などで適宜調整されたし。

|

ベルトは別ボディとして、「なし」でも出力可能。タイムラインを遡ればバックル「あり」ベルト「なし」も可能。 |

ホ5機関砲。それなりに複雑な形なので、金属で自作も大変(ハセのときはやったけどな)。シートと同じファイルに入っている。 |

1/72でこのアップに耐えられるのは、ひとえにキットの出来がいいからに他ならない。 |

|

|

|

アルマホビーには、引き続き私の図面をキット化して欲しいなあ(←期待するのは勝手でしょ)。個人的にはF6F。既存キットはどれも形が正しくないのでねえ。

|

|

|