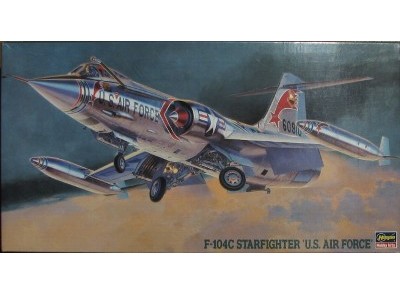

�e�|�P�O�S�b�i�n�Z�K��1/48�j����L

2008.2.23�@���o

|

|

|

�@�͂��߂Ɂ@ |

|

�@����͐��n���̓����������b�N�X�ŁA�����Ɠ����ŋ��łȖ����`�������B�����x�̒Ⴂ���r���N���A�p�[�c��Z����Ƃ��A�d�グ�̃N���A�����Ɏg���̂���ʓI�B���̋�h���ւ̉��p���������Ȃ킯�B�܂���肭�������M�͂Ȃ����A�����_���ł��AP-35�Ŏg�����n�C�u���{�X�N���b�`�̕ی������邵�ˁB�������A���̏L���A���Ƃ��Ȃ����B |

�䂪�Ƃ̖����B |

���̊g��B���x���ɒ��ځBImported and bottled by OEC Manufacturing Co.Ltd.���ĂȂƂ���B |

|

�@�}�[�L���O�̓G�A���}�X�^�[�f�J�[�����g�p�̗\��B����������ɂ̓R�[�V�����f�[�^�ނ��܂܂�ĂȂ��iAMD���Ă����������B���Ƃ��Ȃ����B�j�{�����B�����̖͌^�X���������f�[�^����̃V���N����f�J�[�����܂�����ł����B�s���`�B�ǂȂ����K���ł����肢��������Ɗ������B����s�Ȃ�A�܂��C�����^���삩�H |

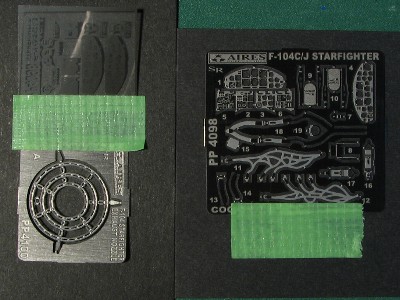

�A�C���X�����W���p�[�c�B���߂�3,622�~�i���B�L�b�g��荂���B |

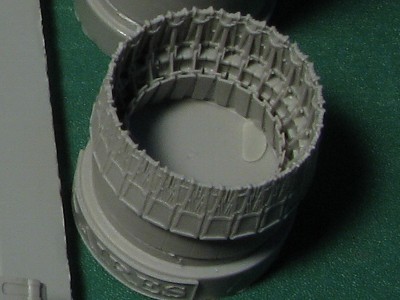

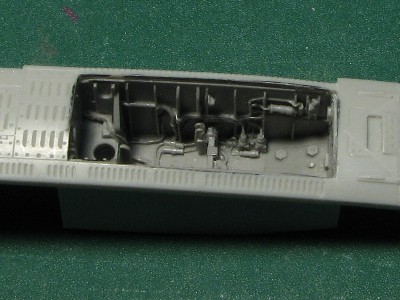

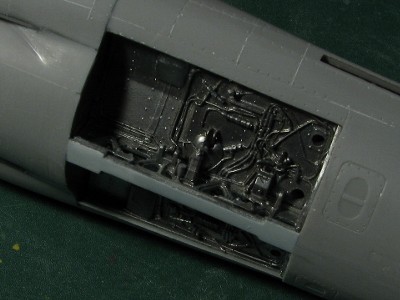

���̒��g�B�r���e���͂���Ȃ����ǁA�����Ĕ����Ă�Ƃ������Ă��܂��B |

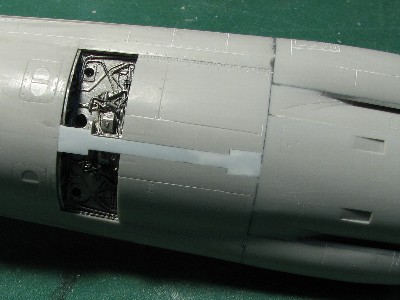

�W�F�b�g�m�Y�������̕\�����f���炵���B |

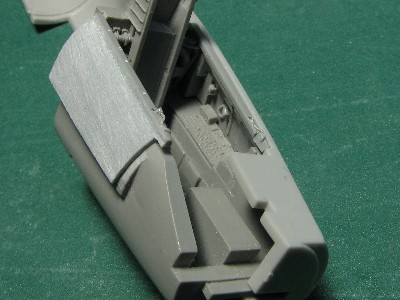

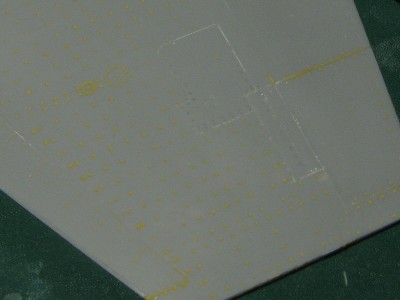

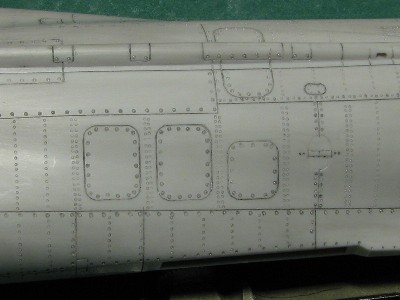

�t���̃G�b�`���O�B�v��̓G�b�`���O�̌��E�ŁA�ǂ����Ă����ȕ\���ƂȂ��Ă��܂��B |

|

|

�@�g�ݗ��ā@ |

|

|

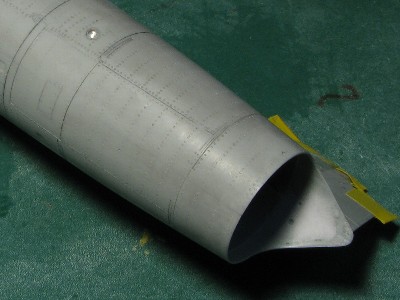

�O�r���e���́A�L�b�g�̓��̉��ʃp�[�c�A���W���p�[�c�Ƃ��ڍ�����45�x�ɃJ�b�g�B�ڒ��̍ۂɓ��̉��ʃp�[�c��c�߂Ȃ��悤�A�אS�̒��ӁB |

���W���p�[�c�̎��k���A�J���������e���̕����������A�r�h�A��t����Ζڗ����Ȃ����ȁB |

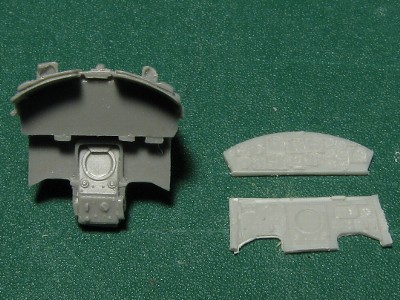

���߂��ăR�N�s�b�g���Ɍ����J�����̂ŁA����S���J�b�g�B |

�R�N�s�b�g���ǂ�0.5mm���܂ō�荞�ށB���̃p�[�c�����R�N�s�b�g�̉��������W���p�[�c�ɍ��킹�ăJ�b�g�B |

�v��́A�L�b�g�p�[�c�𔖂�����ē\��t����B |

|

�@��荇�킹���I��������A�F�h��B���W���p�[�c�̉������́A�N���I�X�V���i�[�Ő�����̂݁B�܂����^�܂��c���Ă���悤�ȋC�����邪�E�E�E�B�v���C�}�[�͓h���Ă��Ȃ��B�o�N�ω��ɑς��邩���M�Ȃ��̂ŁA�ǎ҂̊F����ɂ������߂�����̂ł͂Ȃ��B �@�V�[�g�A�v��́A���̍��E�ڒ���ł����t�������A���łɓh���Ă����B�R�N�s�b�g���̃O���C�͓K���ɒ����B���ƈÂ������B�w�b�h���X�g�̐Ԃ͂��̃O���C���قǍ����čʓx�𗎂Ƃ��B |

�R�N�s�b�g�����̓h�����T�ˏI���B���ǂ͓��̃p�[�c�ɐڒ����Ă����B���̓v���o���ŐV�݁B |

���[�^�[���͂������h��A�|���`�Ŋۂ�����ʂ����f�J�[����\��B�}�C�N���E�]���Ń��[���h�ɏ\���ɓ���܂�����A���[�^�[�ƃ��[�_�[�X�R�[�v�Ƀt���[�`���[�𐂂炷�B |

�ڒ��O�ɋL�O�B�e�B�V�[�g�͖��ڒ��B |

��r���e���͈ʒu�Œ�̂��߁A�L�b�g�̃o���N�w�b�h�p�[�c��ڒ�����B���̂��߁A���W���p�[�c�͈ꕔ�������B |

|

|

�q�@���̎d���݁B��������N���A�[�h����h��A���܂����A���~���}�X�L���O�e�[�v�Ŏ~�߂�Ƃ����Z�i�B |

|

|

�Ƃ肠�����u��v�̎��B |

|

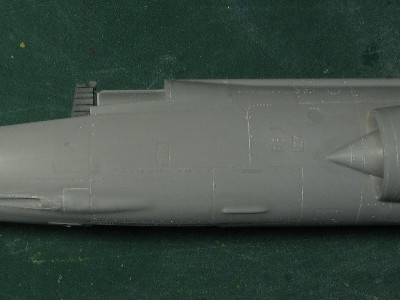

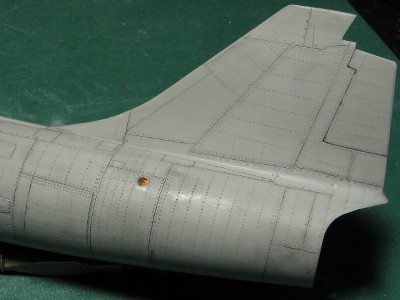

�@���āA�O��X�V���́A���̍��E��\�荇�킹���܂łŁA���ɃC���e�C�N��ڒ�����B�}�b�n�R�[���̓r���ɂ��鋫�E�w�z�����݁i�H�j�̃X���b�g�[�ʂ��߂ɃJ�b�g�B�C���e�C�N������SFS�œh���B�^�[�r���u���[�h�̓p�[�c������ĂȂ��ǂ�����̂݁B����͍����h���Č떂�����i��ʐ^�Q�Ɓj�B�ǂ����A�C���e�C�N�̒��͂悭�����Ȃ��B �@���̌㕔��嗃�ɑł��ꂽ�喡�ȃ��x�b�g�B���̃L�b�g�ő�̌��_�ƌ����Ă����B���̂܂c���ă��x�b�e�B���O�Ǝv�������A���߂邱�Ƃɂ���B���̓��̂��߂ɔ����Ă��������u���B���悢��g�����ƊJ������ƁA���g�p�Ȃ̂ɃJ�`�J�`�Ɍł܂��Ă���i�{�j�B�d���Ȃ��A���ʂ̏u�����g���B�X�W����߂Ȃ��悤�A�ܗk�}�œh�z�B�A�N�Z�X�p�l�����̃t�@�X�i�ɂ��郊�x�b�g�͂��̂܂c���B |

�C���e�C�N�p�[�c�̍��킹�͗ǍD�B���킹�ڋ߂��̃f���P�[�g�ȃX�W���肪�A�T���f�B���O�ŏ����Ȃ��悤�ɒ��ӂ��Đڒ������`�B |

���g�p�Ȃ̂Ɍł܂��ĂĎg���Ȃ����u���B�S���@�A�E�F�[�u�A���Ԃ��I |

|

�@��r�J�o�[�̑傫�����̂ɐڒ��B����́A�n���Ԃł͋͂��ɊJ���Ă���̂����A�m�炸�ɓ��̂ƃc���C�`�ɐڒ����A�킴�킴�i�����v���o���Ŗ��߂��肵�āB��ł͂����Ē����Ȃ��ƁB�����I�m���̌��@�ł��p������������B |

���x�b�g���u���Ŗ��߂�B�X�s�[�h�u���[�L�����ďu���Ōł߁A�ʉ����[���h�Ƃ��ǂ��T���f�B���O�B�X�W����̓G�b�`���O�m�R�ł��炤�B |

�r�J�o�[���ԈႦ�Đڒ��Borz |

|

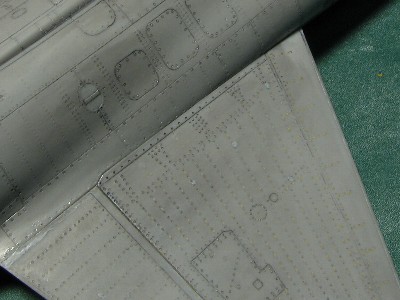

�@�n�Z�K���̃L�b�g�́A�O���X���b�g�A�㉏�G���������t���b�v���ʃp�[�c�B����͏��i�Ƃ��Ă͔[���ł��邪�A�A�b�v��Ԃőg�݂������ɂ͖ʓ|�ł����Ȃ��B�����Ċ�]�������A������̂ŒP���ȏ㉺�����i�㉏�̓��f���[�e����������������̂��j�ɂȂ������̂ƑI�����ɂ��Ăق����ȁB���łɈ�̌^�L���m�s���ˁBCAD�Ő��x���ǂ��Ȃ������A���荇�킹������p�[�c�Ȃ̂ŁB�t�ɏo���̈����t�B�M���A�Ȃǂ͕s�v���B �@����ȕʃp�[�c�̊e�����͎嗃�{�̂ƒi����������B�u���Ŗ��߂ăc���C�`�ɍ�邤���A�G�������O���̂�₱�����X�W�{���������Ă��܂��B����͎蒤��Đ��s�\���B�ł����v�B����ȂƂ��̂��߂ɁA�L�b�g�͂Q�����Ă���̃_�B �@���x�͏�ʃp�[�c�Ɋe������T�d�ɐڒ��B���ɃG���������嗃��ʂ��͂��ɓʂɂȂ�悤�ɁA�܂����f�ʂ��S�̂Ƃ��ēʃ����Y�`�ɂȂ�悤�ɒ��ӂ���B������u���Ōł߂Ă���A�����ʃp�[�c��ڒ��B��ʗD��ŁA���ʑ��ł�1mm�߂��傫�Ȓi����������B�u���h���ăA���e�R�̃v�������ӂ肩����B������A������Ƃ����p�e�����ɑ�ϕ֗��B |

�嗃��ʃp�[�c�ɁA�X���b�g�A�G�������A�t���b�v���ɐڒ��B��ɂ�����`�̃X�W���肪���B |

���ɗ����ʃp�[�c��ڒ�����B���x�b�g�ł��̈��͂ɑς��邽�߁A���̉����s���Ղ��u���p�e�Ŗ��߂Ă����B |

|

�@���ɁA����ʂ̂��������x�b�g�߂�B���̃��x�b�g�̓m�[�}���u���Ŗ��߂����A�O�q�̖��ȃ��[���h���m���Ɏc�����߂ɂ͕s�K�B�]���ȏu�������ۂɁA�X�W����܂ō�藎�Ƃ��댯�傾���炾�B�ʂ̕��@���l����K�v������B�P��ڂ̎��s�嗃�p�[�c�ł́A�n���p�e�Q�x�h��B�������A�C�A�̂����őS�Ă̌����m���ɖ��܂�Ȃ��B�����ŁA�Q�ڂ̓|���p�e���w���ŎC�荞�ށB���x�b�g�ł��ɑς��邩�A�ł��Ă݂Ȃ��Ƃ킩��Ȃ����A�Ƃ肠�������͖��܂�B |

����ʁA�E���ʁB���x�b�g�̓|���p�e�Ŗ��߂�B�����I�Ɍ��ɎC�荞�ނ̂��|�C���g�B����ŁA�m���ɖ��܂�B�������ʂɏu���{�v������B |

�����T���f�B���O�B��肷���ăX�W���肪�����Ȃ��悤�ɒ��ӂ���B |

|

|

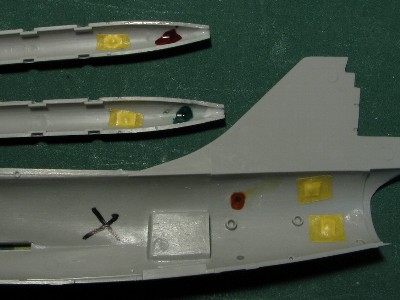

���F���L�b�g�B�Ԃ����������C���B |

�C���O�̏�ԁB�p�[�c�������C���������邩�ȁH |

|

�@�����܂ł̍�Ƃŏ������X�W������Đ��B���킹�đS�̂̃X�W�����[�����炤�B���g�o�ʼn��x���q�ׂĂ��邪�A���������ꍇ�ɂ̓G�b�`���O�m�R����ԁB�o�J�b�^�[�ŃX�W���肪��肭�o���Ȃ��Ƃ��Q���̏��Z�������낤���A���̓���͌����I�ɏ��ɒ���Ȃ��V�����m������A�A�^���}�G�B�o�J�b�^�[�g������E�}���Ȃ�Ȃ���i�ꕔ�̒B�l�͐_�Ƃ̎�����B��ʐl�͐^�������Ⴂ����̂��j�B �@�G�b�`���O�m�R���g���Ȃ��_���n�b�`�Ȃǂ̏������q���́A�P�K�L�j�p����B�����ŁA�R�c���Љ�悤�B�P�K�L�j�ŃX�W������Ȃ��鎞�́A����̐e�w��j��ɓ��āA�������R���g���[������B����Œ��銴�o���B����Ńt���[�n���h�ł��E�������Ȃ�h���邼�B |

�X�W����̓G�b�`���O�m�R�B���H�܂��o�J�b�^�[�g���Ă�́H�@���f���[�Y�̃n�C�e�N�E�}�X�L���O�e�[�v���K�C�h�B |

�ԈႦ�Đڒ�������r�J�o�[��P���B�L�b�g���Q���邩��P�������J�o�[���ė��p����K�v�͂Ȃ��A�o�L�o�L�Ƃނ�����B |

|

�E�����̂a�a�r�ߋ����O �E�C�O�T�C�g����i�P�j �E�C�O�T�C�g����i�Q�j

�@����A�t�@�X�i���ɂ�#3���g�p�B�����������I��#3���傫�����ăc���C�ӏ��ɂ�#2���g���B�㕔���̂ȂǁA�p�l���ʂ̃��x�b�g�̓L�b�g�̃��x�b�g���u���Ŗ��߂Ă���A�����ʒu�ɑłB�t�@�X�i���́A�L�b�g�̃��x�b�g���c�����܂ォ�狅����B���������́A#2�𑽗p�B �@����A�K�C�h�ɂ̓��f���[�Y�̃n�C�e�N�E�}�X�L���O�e�[�v�𑽗p����B�ׂ����́��ʂ̋ȗ������������߁A����܂ł̃v���o����K�ł͂��܂��ʂɒǏ]���Ȃ��̂��B����A���f���[�Y�̃e�[�v�͏_�炩���L�k�������邽�ߖʂɂ悭����ށB�Ƃ��낪�A���f���\�ʂɕt��������̎��ŁA�e�[�v�̔S���͂������ɒቺ����B�M�d�ȃe�[�v���ܑ̂Ȃ��̂ŁA�܂��Z���e�[�v��\���Ă���n�C�e�N�E�}�X�L���O�e�[�v��\��A�S���͂��ቺ����Z���e�[�v����芷����B����͎g����B���n�R���ȃ��c�B |

�s�v�p�[�c�Ŏ����B��#1�A�E#0�B�^�~���E�F�U�����O�}�X�^�[�Ōy���X�~����B�p�l�����C�������̋���ȉ����̓L�b�g�I���W�i���̃��x�b�g�B |

|

|

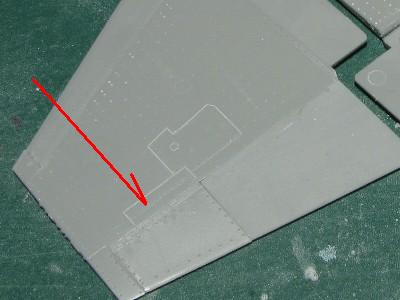

�܂��A���̑O���B�R�N�s�b�g�t�߂̈ꕔ�̏��A�N�Z�X�p�l���ƃ��x�b�g���C�������܂��邪�A�t���[���̃s�b�`��D�悵�����߁A�{���t���[���̊Ԃɂ���ׂ��n�b�`���t���[���ʒu�ɏd�Ȃ��Ă��܂��B |

|

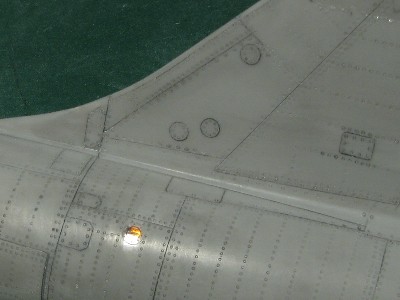

�@���̒����t�߂̂R���p�ێl�p�̃A�N�Z�X�p�l�����A�P�̃A�N�Z���g�����A���̃p�l���O��̃t���[���́A�嗃�̌������������\���I�ɏd�v�Ȃ��̂ŁA�����̓��x�b�g���_�u���ƂȂ��Ă���B�����̓����\�����A�͌^�Ƃ��ēǂݎ��镔���ł���̂ŁA�����ɍČ��������B |

���̌���B�X�W�{���Y��i�I�����W�̍q�@���̑O���Ȃǐ��J���j������A���̂��ƒlj���ƁB |

|

�@�o���J���C�����͂̃p�l���͊O�����͊O��\�����ނƂȂ��Ă���B���������āA���̃t���[���ʒu�Ƀ��x�b�g������B���̌���͓_���p�l���ŁA�p�l���S�̂����O����悤�ɂȂ��Ă���B���������ăp�l���͍\�����͂��������A�p�l�����͂ɂ���̂̓t�@�X�i�ł����ă��x�b�g�ł͂Ȃ��B�_���p�l�����̂��̂������ɑς���悤�ɓ����ɂ͍��g�݂�����A�p�l���Ƀ��x�b�g�~�߂���Ă���͂������A���x�b�g�̒��a���������̂��A�ʐ^�ł͂��̑��݂��킩��Ȃ��B���c�ȉ��ʂ̃p�l���́A�����ˏo���Ȃ̖��c�ō\���I�ɓ_���p�l���Ɠ��l���ȁH�ƍl���A���x�b�g�Ȃ��Ƃ���B |

�@�ʁB�o���J���C���͂̕����o���p�l��������ăc���C�`�ɁB |

���̒��������̃A�b�v�B���̒��㕔���̃��x�b�g���C�����莝����������͔��ʂł����B |

|

�@���@�ʐ^������ƁA���������ł͓��̃��x�b�g�Ɗr�ׂđ傫���ڗ����x�b�g�����p����Ă���B�_�u���̂Ƃ�����_�u���ɂ���̂��܂߁A���Ȗ����C���ɒ����Č�����B |

���͂��̌`�̐����������D���B�ꕔ�̏��A�N�Z�X�n�b�`�Ȃǂ��c���Ă���A���̌��ƁB |

�N���[�Y�A�b�v�B�Ԃ͖ڗ����x�b�g��#2�A�͓_���p�l���̃t�@�X�i��#3�A���F�͖ڗ����Ȃ����x�b�g��#1�B |

|

�@�������A���x�b�g�ł��I����Ďv���̂����A�}���������ăG���W�����͂������ƃ��x�b�g���̏��Ȃ��@�̂Ȃ�ˁB������A�S�g�т����胊�x�b�g���āA�Ȃ��X��a���B����J�����̂ɁE�E�E�B

|

�L�b�g�̕����o�����[���h�́A�h�����̖����̓s���ő啔������藎�Ƃ������A���������͎��@�ł��i��������A0.14mm�v���y�[�p�[��\��B |

��r����̃��x�b�g�͂���Ȋ����B�߂̃��C�����|�C���g���B |

�G���W�����ӂ́A�L�b�g�I���W�i���̃��x�b�g���C�������m�Ȃ̂ŁA������g���[�X�B�r�C������̓V�䕔���̉��݂��u���p�e�Ŗ��߂�B |

�Y������X�W�{����lj��B |

|

|

���ʂɂł��錄�Ԃ��u���p�e�Ŗ��߂�B |

�悤�₭�u�\�v�̎��B |

|

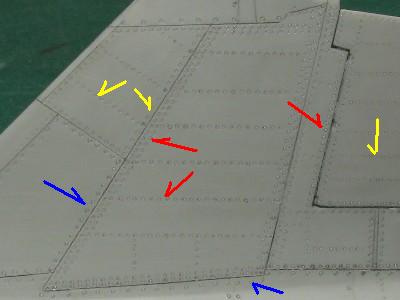

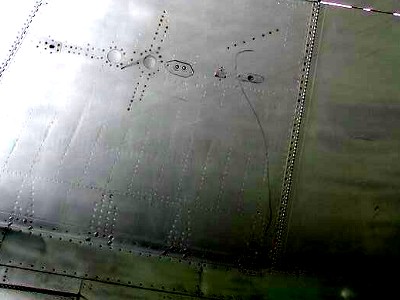

�@����A���̂̓��x�b�g�̍��ŋL�q�������x�b�g���_�u���ƂȂ��Ă���T�̃t���[���ɂ��ꂼ��嗃���t�������������Ă���B���̂T�̊�ɗ��̂T�{�̌������������Ƃ����\���B���͂��Ƃ�₱�������A���쒆�̃��f���̃��x�b�g���C������������������蒸����Ǝv���B�L�b�g�̃��x�b�g���C���́A���̓��́��嗃�̌����\���f���Ă��Ȃ��̂ŁA���̕��������͐����������B �@��t���b�v�̃��x�b�g���C���́A�L�b�g�����������Ƃ��m�F�ł���B�O�t���b�v�͎ʐ^�ł͕s���B�����̓L�b�g�ɏ]���B�G���������ʐ^����ǂݎ�ꂸ�A���������̓t���b�v���Q�l�Ɏ��̃t�B�N�V�����i���V�Ő����̋}�������ɃG�������̃��x�b�g���C�����悭�킩��ʐ^�����邪�A�C�t�����̂͊�����j�B |

�嗃���t����ɂ���T�̋���킩��B���̕����̊O���ꂽ�p�l���́A�\�����x�������Ȃ��B |

WEB�摜�̖��x�ƃR���g���X�g�����H�B�����嗃�t�����t�߂̃��x�b�g���C�����悭������B�����@�ŁA��������B�e�������́B |

�����嗃���ʁB�����@�A�������́A�E���̓t���b�v�B |

�E���嗃�̃��x�b�g�B���̕t�߂̃��x�b�g���C�����C�����Ă���B������͉E�オ�@������ɂȂ�B |

|

|

���̒����̃��x�b�g���C�����������ɓǂݎ���B�Ȃ��A����͂r�^�Ȃ̂ŃC���e�C�N�t�߂��b�^�Ƃ͈قȂ�B |

���łɍ������̏㕔�̎嗃�ڍ����t�߁B�_�u���̃��x�b�g���C���ɒ��ځB |

�����嗃��ʂƓ��́B�����@�B�嗃�ׂ̍������ɉ��������x�b�g���C����������B |

�ŁA��i�ł́A���̂悤�Ƀ��x�b�g��łB |

|

���́A���悢��u�����v�֒��킷��B |